◎2020年11月21日(土)

ぶなじろうさんのブログで当初から期待はしていなかったが、ここのところ恒例で行っていたし、未練がましくモミジ谷に出かけた。それだけでは何だからと、両崖山と天狗山歩きを加えた。翌日に沢歩きをするつもりでいるので、わざわざ行道山まで伸して筋肉痛になるわけにもいかない。

織姫神社の上に駐車場はある。どうも混雑しているような気がして、鑁阿寺から100mも離れていないところで商売をしている友人の駐車場に車を置いて歩くことにした。足利学校の裏手になっている。休日は勝手に車を置かせてもらうよと言ってあるから、不在でも何も問題はない。

(鑁阿寺)

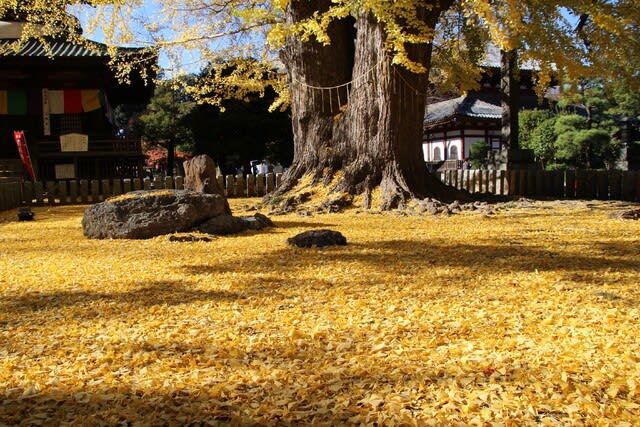

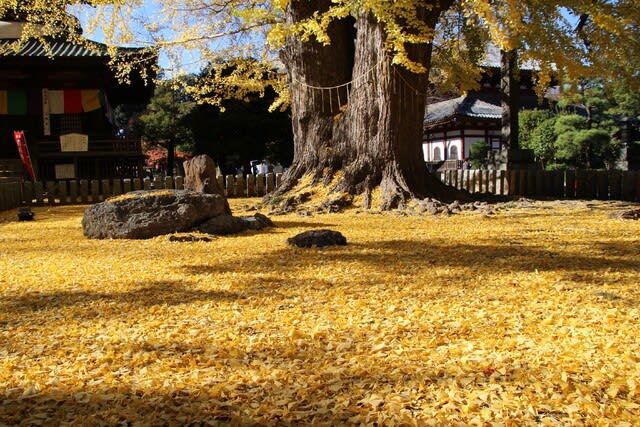

鑁阿寺の前を通る。9時半を過ぎたばかりというのに人出が多い。門から大イチョウが黄色く光っているのがちらりと見えた。ここは帰りにゆっくり見よう。

(織姫神社)

(神社の脇で)

(三角点があるらしき古墳)

織姫神社下の駐車場は満車。階段を登って神社。それほどの人出ではない。念のためにマスクをしたが、階段登りはマスクをしたままではきつい。階段脇の赤い葉がきれいに色づいている。モミジ谷がダメなら、せめてここでと写真を撮っておいた。残念ながらどうしても街の建物が入ってしまう。

織姫神社で確認したいことがあった。それは118.2m三角点。今回、地図を見て、初めて気づいた。四等三角点だ。神社の裏手かと思い、左奥に回ると、柵で越えられない。別のところかなと、先に行くと、この辺で一番高いところがあった。古墳。機神山山頂古墳。ということは、織姫神社のあるところは機神山というのか。この古墳の上に三角点がありそうだが、登る道は明瞭ながらも立入禁止になっていて、結局、三角点を確認はできなかった。古墳に置かれた説明板を読むと、両崖山にかけて26基もの古墳があり、機神山古墳群の名称があるようで、これまでそんなことはつゆ知らずに歩いていた。古墳の看板もその先は見ないから、おそらくは土墳の類いだろうか。

モミジ谷の神社寄りの駐車場は満車。誘導員が立っている。そして、モミジ谷入口の駐車場も満車で、誘導員はお互いに無線連絡をとり、待つのが嫌な人は、すごすごと下って行った。友人の駐車場に車を置いて正解だったようだ。

(モミジ谷に入る)

(モミジ谷にて1)

(モミジ谷にて2)

(モミジ谷にて3)

(モミジ谷にて4)

(モミジ谷にて5)

(モミジ谷にて6)

(モミジ谷にて7)

(モミジ谷にて8)

(モミジ谷にて9)

(モミジ谷にて10)

モミジ谷に入り込む。やはり終わりのような色づきだった。それでも見られるモミジがあるかもしれないと、下まで行って回った。

何とか見られそうなのがいくつかあった。好みは薄い赤から真っ赤だが、それは無理で、黒ずんだ赤モミジが大方。まぁ、今年もそれなりに楽しめたというか、終盤を確認できたからいいかとモミジ谷を後にして両崖山に向かう。

(両崖山へ)

両崖山に向かって歩く人もいたが、大方は舗装道が切れたところで引き返し、その先はハイカーも半減した。下りて来る人も多くはマスクをしていなかったので、こちらもマスクを外した。とにかく、どんなタイプのマスクでも、平坦道を歩かない限りは息苦しくなる。平坦道を歩いてもメガネが曇る。うっとうしい防具だ。

(両崖山)

(岩場の登り)

(岩場から。左から登って右から下ることになる)

細かな色づきは感じながらも立ち止まってまで見とれるほどのモミジもなく、ここはそんなものかと思いつつ、やはり、雑多な紅葉の中を歩いていても気持ちも良い。左手前方に見える天狗山もまた山肌全体は深い色づきになっているものの、あそこを歩いても、一本一本の樹にうつつを抜かすことはあるまい。

(鳥居)

(山頂)

(下の東屋)

(アップで)

岩場を過ぎて両崖山が近づく。ハイカーが多くなった。中にはマスクをしている人もいる。仕方なく、こちらもマスクをした。山頂下の東屋の紅葉がきれいだった。つい立ち止まって眺めてしまった。両崖山はお参りして終わり。ゆっくりして菓子パンでも食べたかったが、どこからかタバコの煙が漂ってきたので、さっさと下った。今日は、タバコをデイパックの中に入れてくるのを忘れていた。

(天狗山に向かってすぐの右に)

天狗山に向かう。天狗山に行ったのは2005年だったから、15年ぶりになる。記憶はすでにないが、1月の雪がちらほら残っていた時だったのか、ずっと薄暗い植林の中を歩いたイメージがある。実はそうではなかった。記憶はあてにならない。ただの思い込みだった。歩くハイカーはほんの少しで、マスクは外して晩秋の草木の枯れた匂いがする空気を思いっきり吸い込んだ。春の芽吹きの息づいたむんむんした匂いよりも、自分はこちらが好きだ。そうか、今日は季節としては小春日和といってもおかしくはないな。

(柴山の展望地から)

天狗山に向かう途中で、左手に向けて「柴山 このおく 広いテーブルあります」と記された手書きの標識があった。踏み跡もあるので行ってみた。100mも歩いたかどうか。平らなところに朽ちたベンチはあったが、テーブルはどこにあるのだろう。この先はどんどん下がって行くようだし、地図を見ても丘状の起伏もない。さらに、ロープが巡らされ、下には行けないようになっている。展望が覗ける明るいところに行ってみると、そこにベンチとテーブルがあった。真正面に天狗山が見える。そして、視界はオレンジ色に包まれている。この時季だからこそのなかなかの景色だ。柴山がここなのか、それとも標識があったところが柴山なのかわからないが、おそらく、後者だろう。

(天狗山かなと思っているが)

(ハイカーには滅多に会うことがない)

元に戻ってほどなく左手に本経寺、右は大岩町の道標。この道は地図にはない。天狗山の先には寺に至る破線路が記されている。どんな由緒のある寺かは知らないが、後で調べると、カラフルな模様付きの朱印をもらえるらしい。趣味のある人なら行きたくなるだろう。ここで本経寺に下りれば、その先の車道歩きが長くなる。朱印はほんの一時期、集めたこともあったが、今はその趣味はない。金がかかるし、何だかジジむさい感じになってしまう。ファッション感覚で済ませりゃいいだけのことだろうが。

両崖山に向かう二人連れと出会う。この先、5人と会っただけだった。

(岩場の登り)

(両崖山)

岩場が出てくる。ロープも垂れていたりする。昔の記憶にこんなのはない。ロープは使わずともに登れる。巻き道もある。先行の二人連れが岩場を前にグズグズし、結局は巻き道を選んだのを幸いに岩場を登った。岩場とはいってもたいしたことはない。合流点には先に着いたらしい。この先で二人を見かけることはなかった。

天狗山に近づく前に両崖山が見えた。こんもりと紅葉に覆われているが、あれが岩峰の山とは感じない。右手には妙義の連山が見え、その上に浅間山。浅間山の初雪は消えている。両崖山の裾野から足利市街と関東平野が広がっている。目を凝らしたが、さいたま市やら東京のビル街は見えない。天上は青いが、その下には霞がかかっている。

(天狗山)

(天狗山の神社)

天狗山に到着。三角点を確認して石祠。石祠には寄進者の名前が並び、文政の文字が読める。設置は「最勝寺」とあったが、調べると、これは大岩山毘沙門天最勝寺のことだった。石祠の脇には新しい天狗面があった。修験道の山でもあったのだろう。ここからの景色は、さっきとあまり変わりはないが、正面の太田の金山が存在感を誇示しているように見える。

ここからは若干の起伏があるが、基本は下り歩き。急な下りはない。足利百名山というのがある。突っ込んで調べたことはない。こりまで、下りの起伏の中に、山とは呼べないようなちょっとした丘状のところにも山名があり、それが足利百名山だったりしていた。

(見晴台)

(下り尾根)

(太田の金山)

前述した本経寺の破線路の分岐を過ぎると、右手方向に「見晴台0.2km」の標識。どんな見晴らしなのかと寄り道。200mも歩かずに着いた。そこが「富士見岩」。富士山が見えるからそう命名したのだろうが、薄い霞で富士山は見えない。

下り尾根の方を見るとコブが2つ。地図どおりで、手前が150m級ピークで、下が154m標高点だろう。下りで知ったが、それぞれに「つる山」、「須永山」の山名が付いていた。

(かわら山)

(ゴジラ岩)

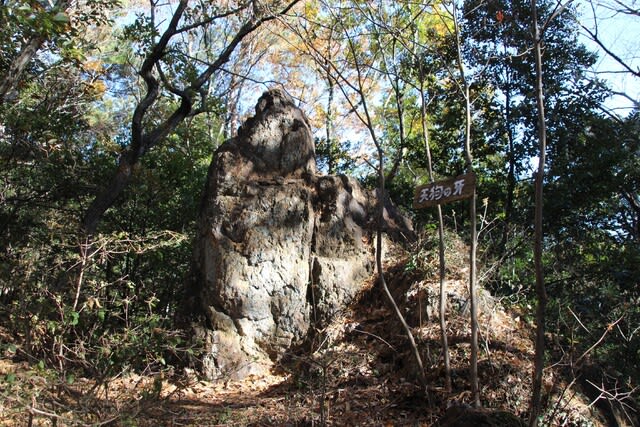

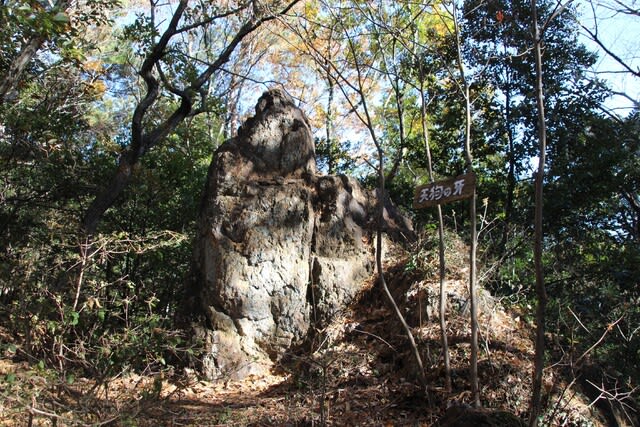

(天狗の牙)

引き返して、見晴台方向への標識のあったところには「かわら山」の山名板があった。標高202m地点になる。個人の趣向で命名したのかいわれがあるのか知らないが、足利の山には、ちょっとしたところでも山名があって面白い。ただ、果たして、救助要請をする際に「今、かわら山にいます」で通じるものなのか気になってしまう。

「ゴジラ岩」を通過。こうなると、歩いていても退屈にはならない。ただ、ゴジラというには無理があるし、次の「天狗の牙」に至っては、風化して鋭利な部分も丸くなっている。

(天狗山)

(つる山の標識)

街に出るまで1kmになってしまった。西宮町に下る標識も、地図には破線路はない。横置きの一枚岩を通過して、振り返れば天狗山。随分と下った感じになってしまうが、実際には100mも下っていない。光の射す関係か、両崖山の方から見た天狗山の色づきはきれいで鮮明だったが、ここから見える天狗山はくすんで見える。少し登ったかなといったところでつる山に到着。すぐ側に電波塔らしきものがある。

(須永山)

(観音山。こうなると、どこがピークなのかわからなくなる)

もう見るべきものはないのか。こんなところならずっと歩いていたいと思った。とにかく楽だ。そんなことを考えていると154m標高点に須永山。その先、ちょっと歩いたところに観音山。山名板には足利百名山と記されている。両崖山を過ぎてから見かけた柴山、天狗山、かわら山、つる山、須永山は足利百名山にカウントされているのだろうか。ここは展望が切れて、ベンチもあったので休みたかったが、先客の二人連れがいたのでパスした。

(なんだろうかと思った。これが右にもある)

(表に回ると)

(千手観音像)

(付け足しのようにお地蔵さん)

もう終点だ。神社のようなものが見え、その手前にすごい数の丸っこい石が置かれている。すべて庚申塔だった。千手観音碑も一基。年代は寛政。普門品供養と彫られた石碑もある。これは文化年間。隣は墓地になっているようだから、その造営の際にここに移したのか、あるいは、ごみ捨てのように、市内のあちこちから、ここに集められたのか。下って行くと、馬頭観音碑と明和の地蔵さん。自分には、宝の山のように見えた。15年前にもここに出て来たろうが、まったく記憶はない。つまり、こんなものにはまったく興味がなかったということになる。

(お堂)

(お堂の脇で)

(階段を下れば車道)

神社かと思ったのはお堂だった。「子安観世音菩薩」の幟があるから、安産、子育て祈願か。暖かくて静かだ。気持ちがよい。ここで一服したらさぞおいしかろう。それができないのが残念だ。

階段を下って通りに出る。ハイキングコースは常念寺という寺に隣接している。そこにあるコース案内図を見ると、つる山は鶴山になっていた。

あとは平坦な街の中を歩いて鑁阿寺に向かう。マスクを改めて付けた。

(鑁阿寺で1)

(鑁阿寺で2)

(鑁阿寺で3)

(鑁阿寺で4)

(鑁阿寺で5)

(鑁阿寺で6)

(鑁阿寺で7)

(鑁阿寺で8)

(鑁阿寺で9)

鑁阿寺は賑わっていた。ステージのようなところでアルトサックスを吹いている人がいる。大イチョウ目当ての方々が多いのかと思ったら、イチョウの葉は半分は落ち、むしろモミジがきれいになっている。それを写真に撮っている人が多い。写真を撮ろうにも、必ず人の姿が入ってしまう。人が多いのでは長居は無用。写真を撮るだけ撮って、さっさと駐車場に戻る。

3時間45分のハイキングだった。モミジ谷は残念だったが、コースは楽で、陽気もよく、半端ながらもそこそこの紅葉の中を歩けた。気持ちが良かった。

ぶなじろうさんのブログで当初から期待はしていなかったが、ここのところ恒例で行っていたし、未練がましくモミジ谷に出かけた。それだけでは何だからと、両崖山と天狗山歩きを加えた。翌日に沢歩きをするつもりでいるので、わざわざ行道山まで伸して筋肉痛になるわけにもいかない。

織姫神社の上に駐車場はある。どうも混雑しているような気がして、鑁阿寺から100mも離れていないところで商売をしている友人の駐車場に車を置いて歩くことにした。足利学校の裏手になっている。休日は勝手に車を置かせてもらうよと言ってあるから、不在でも何も問題はない。

(鑁阿寺)

鑁阿寺の前を通る。9時半を過ぎたばかりというのに人出が多い。門から大イチョウが黄色く光っているのがちらりと見えた。ここは帰りにゆっくり見よう。

(織姫神社)

(神社の脇で)

(三角点があるらしき古墳)

織姫神社下の駐車場は満車。階段を登って神社。それほどの人出ではない。念のためにマスクをしたが、階段登りはマスクをしたままではきつい。階段脇の赤い葉がきれいに色づいている。モミジ谷がダメなら、せめてここでと写真を撮っておいた。残念ながらどうしても街の建物が入ってしまう。

織姫神社で確認したいことがあった。それは118.2m三角点。今回、地図を見て、初めて気づいた。四等三角点だ。神社の裏手かと思い、左奥に回ると、柵で越えられない。別のところかなと、先に行くと、この辺で一番高いところがあった。古墳。機神山山頂古墳。ということは、織姫神社のあるところは機神山というのか。この古墳の上に三角点がありそうだが、登る道は明瞭ながらも立入禁止になっていて、結局、三角点を確認はできなかった。古墳に置かれた説明板を読むと、両崖山にかけて26基もの古墳があり、機神山古墳群の名称があるようで、これまでそんなことはつゆ知らずに歩いていた。古墳の看板もその先は見ないから、おそらくは土墳の類いだろうか。

モミジ谷の神社寄りの駐車場は満車。誘導員が立っている。そして、モミジ谷入口の駐車場も満車で、誘導員はお互いに無線連絡をとり、待つのが嫌な人は、すごすごと下って行った。友人の駐車場に車を置いて正解だったようだ。

(モミジ谷に入る)

(モミジ谷にて1)

(モミジ谷にて2)

(モミジ谷にて3)

(モミジ谷にて4)

(モミジ谷にて5)

(モミジ谷にて6)

(モミジ谷にて7)

(モミジ谷にて8)

(モミジ谷にて9)

(モミジ谷にて10)

モミジ谷に入り込む。やはり終わりのような色づきだった。それでも見られるモミジがあるかもしれないと、下まで行って回った。

何とか見られそうなのがいくつかあった。好みは薄い赤から真っ赤だが、それは無理で、黒ずんだ赤モミジが大方。まぁ、今年もそれなりに楽しめたというか、終盤を確認できたからいいかとモミジ谷を後にして両崖山に向かう。

(両崖山へ)

両崖山に向かって歩く人もいたが、大方は舗装道が切れたところで引き返し、その先はハイカーも半減した。下りて来る人も多くはマスクをしていなかったので、こちらもマスクを外した。とにかく、どんなタイプのマスクでも、平坦道を歩かない限りは息苦しくなる。平坦道を歩いてもメガネが曇る。うっとうしい防具だ。

(両崖山)

(岩場の登り)

(岩場から。左から登って右から下ることになる)

細かな色づきは感じながらも立ち止まってまで見とれるほどのモミジもなく、ここはそんなものかと思いつつ、やはり、雑多な紅葉の中を歩いていても気持ちも良い。左手前方に見える天狗山もまた山肌全体は深い色づきになっているものの、あそこを歩いても、一本一本の樹にうつつを抜かすことはあるまい。

(鳥居)

(山頂)

(下の東屋)

(アップで)

岩場を過ぎて両崖山が近づく。ハイカーが多くなった。中にはマスクをしている人もいる。仕方なく、こちらもマスクをした。山頂下の東屋の紅葉がきれいだった。つい立ち止まって眺めてしまった。両崖山はお参りして終わり。ゆっくりして菓子パンでも食べたかったが、どこからかタバコの煙が漂ってきたので、さっさと下った。今日は、タバコをデイパックの中に入れてくるのを忘れていた。

(天狗山に向かってすぐの右に)

天狗山に向かう。天狗山に行ったのは2005年だったから、15年ぶりになる。記憶はすでにないが、1月の雪がちらほら残っていた時だったのか、ずっと薄暗い植林の中を歩いたイメージがある。実はそうではなかった。記憶はあてにならない。ただの思い込みだった。歩くハイカーはほんの少しで、マスクは外して晩秋の草木の枯れた匂いがする空気を思いっきり吸い込んだ。春の芽吹きの息づいたむんむんした匂いよりも、自分はこちらが好きだ。そうか、今日は季節としては小春日和といってもおかしくはないな。

(柴山の展望地から)

天狗山に向かう途中で、左手に向けて「柴山 このおく 広いテーブルあります」と記された手書きの標識があった。踏み跡もあるので行ってみた。100mも歩いたかどうか。平らなところに朽ちたベンチはあったが、テーブルはどこにあるのだろう。この先はどんどん下がって行くようだし、地図を見ても丘状の起伏もない。さらに、ロープが巡らされ、下には行けないようになっている。展望が覗ける明るいところに行ってみると、そこにベンチとテーブルがあった。真正面に天狗山が見える。そして、視界はオレンジ色に包まれている。この時季だからこそのなかなかの景色だ。柴山がここなのか、それとも標識があったところが柴山なのかわからないが、おそらく、後者だろう。

(天狗山かなと思っているが)

(ハイカーには滅多に会うことがない)

元に戻ってほどなく左手に本経寺、右は大岩町の道標。この道は地図にはない。天狗山の先には寺に至る破線路が記されている。どんな由緒のある寺かは知らないが、後で調べると、カラフルな模様付きの朱印をもらえるらしい。趣味のある人なら行きたくなるだろう。ここで本経寺に下りれば、その先の車道歩きが長くなる。朱印はほんの一時期、集めたこともあったが、今はその趣味はない。金がかかるし、何だかジジむさい感じになってしまう。ファッション感覚で済ませりゃいいだけのことだろうが。

両崖山に向かう二人連れと出会う。この先、5人と会っただけだった。

(岩場の登り)

(両崖山)

岩場が出てくる。ロープも垂れていたりする。昔の記憶にこんなのはない。ロープは使わずともに登れる。巻き道もある。先行の二人連れが岩場を前にグズグズし、結局は巻き道を選んだのを幸いに岩場を登った。岩場とはいってもたいしたことはない。合流点には先に着いたらしい。この先で二人を見かけることはなかった。

天狗山に近づく前に両崖山が見えた。こんもりと紅葉に覆われているが、あれが岩峰の山とは感じない。右手には妙義の連山が見え、その上に浅間山。浅間山の初雪は消えている。両崖山の裾野から足利市街と関東平野が広がっている。目を凝らしたが、さいたま市やら東京のビル街は見えない。天上は青いが、その下には霞がかかっている。

(天狗山)

(天狗山の神社)

天狗山に到着。三角点を確認して石祠。石祠には寄進者の名前が並び、文政の文字が読める。設置は「最勝寺」とあったが、調べると、これは大岩山毘沙門天最勝寺のことだった。石祠の脇には新しい天狗面があった。修験道の山でもあったのだろう。ここからの景色は、さっきとあまり変わりはないが、正面の太田の金山が存在感を誇示しているように見える。

ここからは若干の起伏があるが、基本は下り歩き。急な下りはない。足利百名山というのがある。突っ込んで調べたことはない。こりまで、下りの起伏の中に、山とは呼べないようなちょっとした丘状のところにも山名があり、それが足利百名山だったりしていた。

(見晴台)

(下り尾根)

(太田の金山)

前述した本経寺の破線路の分岐を過ぎると、右手方向に「見晴台0.2km」の標識。どんな見晴らしなのかと寄り道。200mも歩かずに着いた。そこが「富士見岩」。富士山が見えるからそう命名したのだろうが、薄い霞で富士山は見えない。

下り尾根の方を見るとコブが2つ。地図どおりで、手前が150m級ピークで、下が154m標高点だろう。下りで知ったが、それぞれに「つる山」、「須永山」の山名が付いていた。

(かわら山)

(ゴジラ岩)

(天狗の牙)

引き返して、見晴台方向への標識のあったところには「かわら山」の山名板があった。標高202m地点になる。個人の趣向で命名したのかいわれがあるのか知らないが、足利の山には、ちょっとしたところでも山名があって面白い。ただ、果たして、救助要請をする際に「今、かわら山にいます」で通じるものなのか気になってしまう。

「ゴジラ岩」を通過。こうなると、歩いていても退屈にはならない。ただ、ゴジラというには無理があるし、次の「天狗の牙」に至っては、風化して鋭利な部分も丸くなっている。

(天狗山)

(つる山の標識)

街に出るまで1kmになってしまった。西宮町に下る標識も、地図には破線路はない。横置きの一枚岩を通過して、振り返れば天狗山。随分と下った感じになってしまうが、実際には100mも下っていない。光の射す関係か、両崖山の方から見た天狗山の色づきはきれいで鮮明だったが、ここから見える天狗山はくすんで見える。少し登ったかなといったところでつる山に到着。すぐ側に電波塔らしきものがある。

(須永山)

(観音山。こうなると、どこがピークなのかわからなくなる)

もう見るべきものはないのか。こんなところならずっと歩いていたいと思った。とにかく楽だ。そんなことを考えていると154m標高点に須永山。その先、ちょっと歩いたところに観音山。山名板には足利百名山と記されている。両崖山を過ぎてから見かけた柴山、天狗山、かわら山、つる山、須永山は足利百名山にカウントされているのだろうか。ここは展望が切れて、ベンチもあったので休みたかったが、先客の二人連れがいたのでパスした。

(なんだろうかと思った。これが右にもある)

(表に回ると)

(千手観音像)

(付け足しのようにお地蔵さん)

もう終点だ。神社のようなものが見え、その手前にすごい数の丸っこい石が置かれている。すべて庚申塔だった。千手観音碑も一基。年代は寛政。普門品供養と彫られた石碑もある。これは文化年間。隣は墓地になっているようだから、その造営の際にここに移したのか、あるいは、ごみ捨てのように、市内のあちこちから、ここに集められたのか。下って行くと、馬頭観音碑と明和の地蔵さん。自分には、宝の山のように見えた。15年前にもここに出て来たろうが、まったく記憶はない。つまり、こんなものにはまったく興味がなかったということになる。

(お堂)

(お堂の脇で)

(階段を下れば車道)

神社かと思ったのはお堂だった。「子安観世音菩薩」の幟があるから、安産、子育て祈願か。暖かくて静かだ。気持ちがよい。ここで一服したらさぞおいしかろう。それができないのが残念だ。

階段を下って通りに出る。ハイキングコースは常念寺という寺に隣接している。そこにあるコース案内図を見ると、つる山は鶴山になっていた。

あとは平坦な街の中を歩いて鑁阿寺に向かう。マスクを改めて付けた。

(鑁阿寺で1)

(鑁阿寺で2)

(鑁阿寺で3)

(鑁阿寺で4)

(鑁阿寺で5)

(鑁阿寺で6)

(鑁阿寺で7)

(鑁阿寺で8)

(鑁阿寺で9)

鑁阿寺は賑わっていた。ステージのようなところでアルトサックスを吹いている人がいる。大イチョウ目当ての方々が多いのかと思ったら、イチョウの葉は半分は落ち、むしろモミジがきれいになっている。それを写真に撮っている人が多い。写真を撮ろうにも、必ず人の姿が入ってしまう。人が多いのでは長居は無用。写真を撮るだけ撮って、さっさと駐車場に戻る。

3時間45分のハイキングだった。モミジ谷は残念だったが、コースは楽で、陽気もよく、半端ながらもそこそこの紅葉の中を歩けた。気持ちが良かった。

最後の「気持ち良く歩けた」が、なによりです。織姫神社から両涯山までは、なだらかで、そこそこ展望があって、開放感があって、涼しい好日にゆっくりと歩くのに適していますよね。織姫神社の石段や両涯山直下のアヅマヤのモミジは自分が行った時よりかなり赤くなっています。

古墳は、確か機神山の先、モミジ谷の車道を歩行用の橋で渡る手前にもう一基あったと思います。さすがに、あと24基がどこにあるのかは知りませんが。

ここのところ、足繁く歩いてはブログアップをしておりますが、もう、3~4時間歩きばかりを繰り返していて、いわば回数稼ぎです。今夏は暑すぎて、さっぱり歩きませんでしたから、その穴埋めというか、年間回数の帳尻合わせのようなものです。この日とて、歩いた歩数は犬の散歩を除けば17,000歩ですよ。ぶなじろうさんにはとても及びません。

足利の紅葉も不思議なものですね。上からではなく、気まぐれの感じがする。浄因寺あたりは、今日あたりが見頃かもしれません。狭いエリアだし、もう、改めて行くのもどうかと思いますがね。

古墳の件は、すでにご存じだったようですが、その、橋の手前の古墳には気づきもしませんでした。今度、行く機会があったら、古墳らしきところをキョロキョロ探索しますよ。

ところで、ぼちぼち富士山の季節かなと思っていますが、最近のネット記事を見ると、山頂の雪は停滞気味のようですね。あれでは、わざわざ大月に行ってまでと思ったりしています。

足利百名山,天狗山界隈だと須永山と五十部東山がそうですかネ。その五十部東山を絡めて3年前,12年ぶり(2005年ぶり)となる天狗山を歩きましたが,両崖山から天狗山へ向かうルートは,仰るとおり薄暗い植林歩きだったと思いますヨ。それが,随分と手入れされてしまって,随分と明るくなったのには驚きました。

不思議なもので、14日の静因寺の紅葉はまだまだだったのが、当日のモミジ谷は真っ盛りだったようで、わけがわかりませんよ。居残り組がまだきれいだったので、何とか見られはしましたが、アカヤシオ同様に、標高だのの先入観だけで判断は禁物のようですね。ことに低山は。

コメントの中にある五十部東山、そんな山があるのかと、瀑泉さんの過去記事を拝見しましたが、そんな歩きがあるんですね。その記事は見ていたと思うのですが、忘れていましたよ。これからの時期のチョイ歩き用に頭に入れておきます。

天狗山の件ですが、やはりそうですよね。私の記憶では薄暗くて陰気な感じのコースだったのが、こうもからっとした歩きができるところになっていますから。元々、天狗山を避けていたのは、その薄暗さだったんですけど。

話が変わります。瀑泉さんのブログで、足倉沢の帰りに、いろは坂剣ヶ峰の駐車場から眺めた方等滝と般若滝の写真がありましたよね。あれを見てから、両滝がやたらと気になって、今日、間近に見て来ましたよ。いずれも豪瀑でなかなかの滝でした。ありがとうございました。