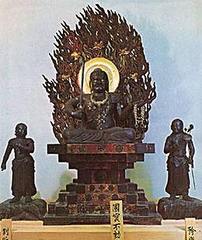

( 雨降山大山寺の国宝・不動尊 )

七月連休の或る日、大山へ出かけ、豆腐料理に舌鼓をうちました。

大山は神奈川県丹沢山地の南東に位置し、標高1245m。

円錐形の美しい山容は相模平野へ突出して存在感があり、

富士山とともに幼いころより親しんできた山です。

別名、雨降山(あふりさん)(または阿夫利山)と言われ、

豊作、豊漁の守護神として古代より信仰対象の山です。

この山に雲や霧がかかり見えなくなると、必ず雨が降ると言い伝えられ、

日照りが続くと今でも雨乞いの神事が行われています。

私たちがお参りしたせいではないのですが、台風6号により

高知県馬路村では17日から3日間の総雨量が1000ミリを超すという

記録的な大雨になりました(日本の年間降雨量は約1600ミリ)。

( 大山 阿夫利神社下社 )

大山といえば、名物に大山豆腐があります。

江戸から昭和初期まで大山詣での講が盛んになり、

講の人々は農産物を持参し、神仏へ奉納し、宿坊の宿代にしました。

中でも大豆は、名水と相まって大山豆腐として有名になったのです。

参道には大山講の宿坊(旅館)がたくさん立ち並んでいます。

その一軒、ねぎし旅館へ草鞋を脱ぎ、昼食に豆腐会席をいただきました。

ご飯とみそ汁のほかに豆腐料理が七品、

胡麻豆腐、卯の花、湯葉の煮物椀、豆腐入り茶碗蒸、冷奴、

ワインゼリー寄せ、デザートでした。

胡麻豆腐と、上品な味付けの卯の花が絶品でした。

帰りに女将さんへお尋ねしました。

「胡麻豆腐がまろやかでこくがあって、とても美味しかったです。

お土産にしたいのですが・・・」

「ありがとうございます。

胡麻豆腐はお客様の評判が良いので嬉しいですが、

自家製でして料理にお出しする分しか作っていないのです。

東京や鎌倉の有名店の胡麻豆腐を食べ比べたり、

苦労してやっとここまでになりました・・・」

既製品を買うことしか考えていなかった胡麻豆腐ですが、

お話しを伺って自分で作ってみたくなりました。

ケーブルカーで阿夫利神社と大山寺へ上り、お参りしました。

いつも通過してしまうので途中下車し、初めて雨降山大山寺へ詣でました。

大山寺は四国八十八箇所の雰囲気が漂う、弘法大師ゆかりの霊場です。

国宝・不動明王の御開帳の日にあたり、拝観が叶いました。

帰りに良弁坂にある老舗の小出商店で「大山豆腐」を買いました。

湧水を張った水槽に豆腐が並んで沈んでいます。

長い豆腐を浮かせて木のまな板にのせ、

そのまま水中で大きな包丁で均等に切り分けて、

二丁をプラの容器へ入れてくれました(昔、むか~しの懐かしい光景でした)。

夕食に冷奴にして食べました。

豆腐そのものがとても美味しく、お勧めです。

七月連休の或る日、大山へ出かけ、豆腐料理に舌鼓をうちました。

大山は神奈川県丹沢山地の南東に位置し、標高1245m。

円錐形の美しい山容は相模平野へ突出して存在感があり、

富士山とともに幼いころより親しんできた山です。

別名、雨降山(あふりさん)(または阿夫利山)と言われ、

豊作、豊漁の守護神として古代より信仰対象の山です。

この山に雲や霧がかかり見えなくなると、必ず雨が降ると言い伝えられ、

日照りが続くと今でも雨乞いの神事が行われています。

私たちがお参りしたせいではないのですが、台風6号により

高知県馬路村では17日から3日間の総雨量が1000ミリを超すという

記録的な大雨になりました(日本の年間降雨量は約1600ミリ)。

( 大山 阿夫利神社下社 )

大山といえば、名物に大山豆腐があります。

江戸から昭和初期まで大山詣での講が盛んになり、

講の人々は農産物を持参し、神仏へ奉納し、宿坊の宿代にしました。

中でも大豆は、名水と相まって大山豆腐として有名になったのです。

参道には大山講の宿坊(旅館)がたくさん立ち並んでいます。

その一軒、ねぎし旅館へ草鞋を脱ぎ、昼食に豆腐会席をいただきました。

ご飯とみそ汁のほかに豆腐料理が七品、

胡麻豆腐、卯の花、湯葉の煮物椀、豆腐入り茶碗蒸、冷奴、

ワインゼリー寄せ、デザートでした。

胡麻豆腐と、上品な味付けの卯の花が絶品でした。

帰りに女将さんへお尋ねしました。

「胡麻豆腐がまろやかでこくがあって、とても美味しかったです。

お土産にしたいのですが・・・」

「ありがとうございます。

胡麻豆腐はお客様の評判が良いので嬉しいですが、

自家製でして料理にお出しする分しか作っていないのです。

東京や鎌倉の有名店の胡麻豆腐を食べ比べたり、

苦労してやっとここまでになりました・・・」

既製品を買うことしか考えていなかった胡麻豆腐ですが、

お話しを伺って自分で作ってみたくなりました。

ケーブルカーで阿夫利神社と大山寺へ上り、お参りしました。

いつも通過してしまうので途中下車し、初めて雨降山大山寺へ詣でました。

大山寺は四国八十八箇所の雰囲気が漂う、弘法大師ゆかりの霊場です。

国宝・不動明王の御開帳の日にあたり、拝観が叶いました。

帰りに良弁坂にある老舗の小出商店で「大山豆腐」を買いました。

湧水を張った水槽に豆腐が並んで沈んでいます。

長い豆腐を浮かせて木のまな板にのせ、

そのまま水中で大きな包丁で均等に切り分けて、

二丁をプラの容器へ入れてくれました(昔、むか~しの懐かしい光景でした)。

夕食に冷奴にして食べました。

豆腐そのものがとても美味しく、お勧めです。

相模川が近く流れるからかこの界隈は雨がよく降るとは聞きますが、雨降山から阿夫利に転訛

したのですか。( ..)φメモ

そして、雨降山大山寺で不動明王の御開帳に行き会いラッキーでしたね。

なお、富山の記事は、20年ほど前の写真を掘り起こしてアップしています。

座間の栗原へ車で5分ですから、相模原市かしら?厚木市かしら?

・・・と、詮索好きのおばさんですいません。

というのも、iinaさんのブログは広大過ぎてポイント(iina像)がつかめず、

追っかけをあきらめました。