飯森範親指揮の

山形交響楽団が、八年間の間にモーツァルトの交響曲全曲を演奏する企画「アマデウスへの旅」の5年目、いわゆる第14回モーツァルト定期で、交響曲を二曲、第8番K.48と第19番K.132、それに「孤児院ミサ」呼ばれる「ミサ・ソレムニス」ハ短調K.139(47a) を聴きました。2011年10月1日(土)、16:00~、山形テルサホールです。

午前中から野暮用があり、開演前になんとかかんとかテルサホールに滑り込んだものの、その時間には良い席はすでになく、ごくごく前の方の右側という場所になってしまいました。今回も、最前列以外はほとんど埋まっているという状態で、この企画の人気は、相変わらず高いようです。音楽監督の飯森さんのプレトークでは、曲目の紹介が中心でしたが、それよりも最後の宣伝が面白かった。

(1) 明日の早朝から、テレビ「旅の見聞録」という番組の収録があるのだそうで、飯森さんが吉本興業のナントカさんと一緒に出演して、山形のあれこれをガイドする予定なのだとか。10月29日に放送予定とのことでしたが、残念ながら山形での放送はなくて、関東地方で放送されるのだそうです。ちなみに明朝の収録は、飯森さんの温泉入浴シーンだそうです(^o^)/

(2) ユーセンのクラシックチャンネルがあるのだそうで、そこで飯森さんが番組を一つ持ち、山響の演奏などを中心に、クラシック音楽と曲目の解説をする一時間番組になる予定なのだとか。これも、おもしろそうです。どこかお店に入ったら、山響のモーツァルト定期が流れていたりして(^o^)/

さて、温かい拍手の中で団員が登場、コンサートマスターの高木さんが登場して、拍手が一段と大きくなります。今回の席からは、第二ヴァイオリンが左側に位置する両翼配置であることと、バロック・ティンパニを使用していることはわかりますが、その他の楽器編成と配置はどうなっているのか、よく見えません。

まずは、モーツァルトが12歳のときの作品、交響曲第8番から。第1楽章:アレグロ。速く明るく、澄んだ響きの音楽です。第2楽章:アンダンテ。穏やかでゆったりとした舞曲のような緩徐楽章です。第3楽章:中くらいの速さのメヌエット。明るく活力のある舞曲ふうの音楽です。第4楽章:モルト・アレグロ。急速なテンポで、明るく決然とした音楽です。

ここで、バロック・トランペットのお二人は、楽器の交換に行ったのでしょうか、いったん退場したのちに、再度登場して、再びチューニングが行われます。

2曲目は、交響曲第19番、変ホ長調、K.132です。第2回目と第3回目のイタリア旅行の間に書かれたという、作曲者16歳のときの作品です。演奏会のパンフレットによれば、楽器編成は Ob(2),Hrn(2),Tp(2),弦5部 というものですが、実はホルンは四本で、うち二本は変ホ長調の高音域用という指定なので、どういう楽器で、どういう奏法だったのか、不明とのことです。そんなわけで、ホルンにトランペット2本を併用する、ということだそうです。

第1楽章:アレグロ。ホルンでしょうか、超長い音がずっと鳴っていたり、低音楽器なしの弦パートで浮遊するような音を出したり、不思議な効果を持った音楽です。

第2楽章:アンダンテ。柔らかな響きで始まり、弦楽合奏主体で、ときどきホルンやトランペットが信号音のように挿入される、静かで優しい音楽です。

第3楽章:メヌエット。第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロと、順に入っていき、まるでカノンのような具合です。コンサートマスターの高木さん、セカンド・ヴァイオリンのヤンネ館野さん、ヴィオラの成田さん、よく見えませんがチェロの小川さん?の各トップ奏者が四重奏?(コントラバスも入って五重奏?)を展開、これはなんともステキ。そして弦楽合奏になると、音の厚みに魅了されます。

第4楽章:アレグロ。パンフレットの解説によれば、ガヴォットのリズムによるコントラダンスだそうです。速いテンポで、舞曲のような繰り返しの中に、様々なエピソードが挿入されるといった仕組みのようです。とにかく、響きが美しく澄んでいて、楽しい!

ここで、15分の休憩がありました。お手洗いに立ち、少しだけ休憩。後半のプログラム、モーツァルト12歳の作品「ミサ・ソレムニス ハ短調 K.139(47a)」いわゆる「孤児院ミサ」の開始を待ちます。

さて、合唱の山響アマデウス・コアの皆さんが入場、楽団員も着席し、四人のソリストと指揮者が登場します。独唱の四人は、文屋小百合(Sop)、小泉詠子(Alt)、松浦健(Ten)、谷友博(Bass)という顔ぶれです。今回の席からはよく見えませんが、楽器編成は、Ob(2),Tp(4),Tb(3),Fg,Timp,弦5部にオルガンというものだそうです。興味深いのは、3本のトロンボーン。単純に同じ楽器が3本なのではなく、大中小3種のトロンボーンが使われるようなのです。

第1曲:キリエ。合唱のKの子音が、会場の空気を切り裂くように、明瞭で鋭い。いつもながら、山響アマデウス・コアの合唱は、素晴らしい水準です。オルガンの音も効果的ですが、腕よりも長いスライドを伸ばすバス・トロンボーンの仕組みと演奏を間近に見て、音を聴いて、感激しました(^o^)/

第2曲:グローリア。賛美歌にもあるように、Gloria in excelsis Deo. と歌われる栄光の賛歌です。合唱、女声、男声、ソプラノ独唱、合唱によるフーガと、劇的な表現です。

第3曲:クレド。合唱に始まる信仰宣言です。ソプラノによる受胎告知 Et homo tactus est. は繰り返されます。合唱はキリストの受難を伝え、テノールの独唱が続きます。合唱は、二重フーガを通じ、教会の権威と正統性を示す構造になっています。このあたりは、音楽の力の政治的利用の匂いがします(^o^)/

第4曲:サンクトゥス。ごく短い、合唱による感謝の賛歌です。

第5曲:ベネディクトゥス。山響の弦の、美しく澄んだ響きに乗って、ソプラノ独唱が「祝福がありますように」と歌い、合唱が輝かしく締めくくります。

第6曲:アニュス・デイ。大中小三本のトロンボーンの三重奏を、初めて間近に聴きました。もう大感激です!お見事!素晴らしい!テノールのソロがあり、合唱、重唱、そして再び合唱。dona nobis pacem. と、平和を祈りながら、見事に曲が閉じられました。

いや~、良かった!本日も、たいへん素晴らしい演奏会でした。生身の人間ですので、健康面やコンディションも様々あろうかと思いますが、それでも全体として高い水準で演奏会が成立できるのは、さすがにプロの音楽家の仕事と再認識いたしました。山形の地で、こういう演奏会を間近に体験できる幸せを感じつつ、会場を後にしました。

そうそう、演奏会の後の交流会で、妻や知人と一緒にじゃんけん大会に参加しました(^o^)/

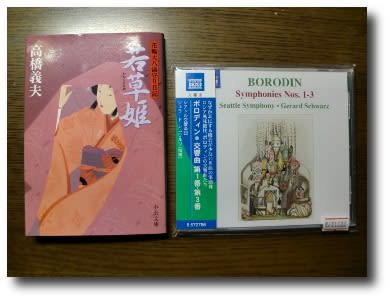

これまで一度もゲットしたことがないのに、なぜか某景品が当たってしまいました(^o^)/

素人音楽愛好家のミーハー魂は、このとき最高潮に達しました(^o^)/