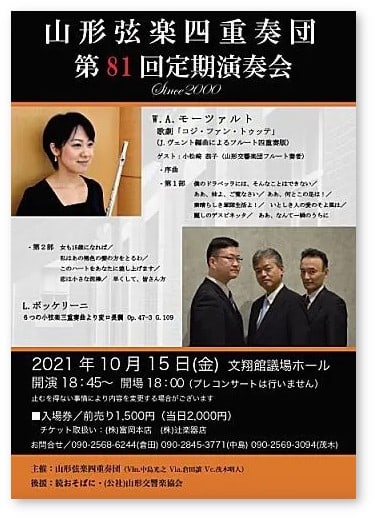

よく晴れた秋の一日、せっせと働いた後、山形市の文翔館議場ホールで、山形弦楽四重奏団の第81回定期演奏会を聴きました。余裕をもってでかけたはずが、ラッシュアワーに遭遇し道路はかなり混んでいましたので、会場に到着したのは開演五分前というギリギリのところ、ヴィオラの倉田譲さんのプレコンサートトークが終わろうとするタイミングでした。

さて、本日の曲目は、

というものです。今月は、先ごろモーツァルトの歌劇「魔笛」を楽しんだばかりですので、芸術の秋らしくモーツァルトのオペラが続いていますが、今回はJ.ヴェント編曲によるフルート四重奏での演奏です。

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」というのは、若い二人の姉妹のそれぞれ恋人たちが、心変わりをするかどうか賭けをして、変装して相手を変えて接近したところ、見事に相手の心をゲットしてしまうという、身もフタもない話。マジメなベートーヴェンが呆れてしまったというフザけたストーリーに、それはそれは見事な音楽がつけられている多重唱オペラです。これをフルート四重奏で演奏してしまおうというプログラムは、あまり聴いたことがありません。たぶん、山形弦楽四重奏団ならではの企画です。

前半は、「コジ・ファン・トゥッテ」第1幕から。ステージ上の配置は、左からフルート:小松崎恭子さん、ヴァイオリン:中島光之さん、ヴィオラ:倉田譲さん、チェロ:茂木明人さん、となっています。

プログラムの解説によれば、編曲をしたヨハン・ヴェント(1745〜1801)という人は、ウィーンの宮廷楽団でオーボエ奏者だったらしいです。モーツァルトが1756年生まれですので、ほぼ一回り年上の音楽家ということになります。たぶん、モーツァルトの音楽が気に入って、貴族のサロンで、あるいは家庭の楽しみに、小さな編成で演奏できるように工夫したのでしょう。実際に、ソプラノがアリアを歌うところでは、コロラトゥーラのコロコロいう歌い回しをフルートのトリル音で表すなど、なんだか楽しい編曲です。また、フルートとヴァイオリンが共に歌い、ヴィオラとチェロが合わせるところなどは、姉妹の二重唱とオーケストラのパートでしょうか。また、フルートが常にアリアを歌っているわけではなくて、弦のアンサンブルの中に弱く吹くフルートが溶け込むところなどは、なかなか良い響きだなあと聴き惚れます。

ここで、15分の休憩。

後半は、ステージに左からヴァイオリン(中島)、ヴィオラ(倉田)、チェロ(茂木)の三人が並び、ボッケリーニの弦楽三重奏曲です。第1楽章:アンダンテ〜アレグレット、第2楽章:テンポ・ディ・メヌエット〜トリオ。たいへんチャーミングな曲(*1)です。弦だけの音の等質性とボッケリーニの音楽性とが安心感を与えるようで、心が安らぐ時間です。時折、この時代の音楽としてはチェロが前に出て活躍する場面もあり、このあたりはチェロが得意だったボッケリーニらしいところかも。全体として流麗で思わずほっとする演奏でした。良かった〜。

続いて前半の配置に戻って「コジ・ファン・トゥッテ」の第2幕です。

編曲は素人音楽愛好家にも見事な楽しいものだと感じられます。例えば第3曲:ドラベッラ(MS)とグリエルモ(Ten)との二重唱は、フルートとヴィオラで演奏されますが、音域的にも役割に合わせているようです。第4曲:「恋は小さな泥棒」は有名アリアですし聴かせどころでもあります(*2)ので、小松崎さんのフルートがチャーミングに響きます。フィナーレでは、和解の六重唱は四人では物理的に無理でしょうが、例えばフルートとヴァイオリンが二重唱を聴かせる間、ヴィオラとチェロがピツィカートで合わせるように、最後の重唱アンサンブルを楽しく再現します。いや〜、おもしろい!

なんだかオペラづいている昨今、こういう演奏形態で歌劇の抜粋を楽しめるのは貴重な機会でした。こういう企画が実現できるのは、山形弦楽四重奏団が東北最古のプロ・オーケストラ山形交響楽団の楽団員からなり、同じくフルート奏者もまた同楽団員であるというつながりがあるためでしょう。舞台でアリアを歌う歌手のプレッシャーを感じることができて、吹きっぱなしで大変だった小松崎さんにも良い経験になったかもしれません。いや〜、楽しかった!

◯

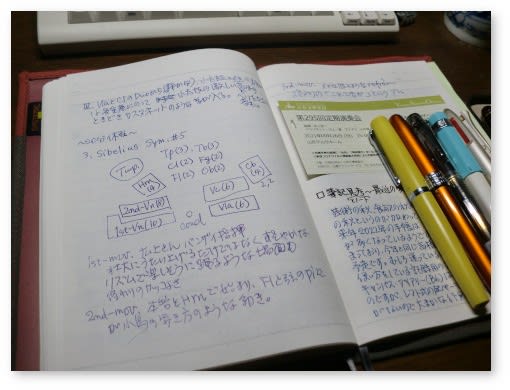

次回、第82回定期演奏会は、来年2022年の2月3日(木)、同じく文翔館議場ホールにて、山響の首席クラリネット奏者・川上一道さんをゲストにクロイツァーのクラリネット四重奏曲と、シベリウスの弦楽三重奏曲ト短調、他を予定しているとのこと。シベリウスの弦楽三重奏曲は、山響の第2ヴァイオリン首席のヤンネ舘野さんにフィンランドから楽譜を買ってきてもらったそうです。もう一つ、川上一道さんが某作曲家に委嘱した新作のクラリネット四重奏曲が間に合えば初演できるかも、とのことでした。これもまた真冬の楽しみの一つでしょう。

そうそう、今回は後援している山形駅前の蕎麦屋「続おそばに」さんが提供してくれた乾麺が二種類、「最上早生」と「来迎寺在来」をお土産にいただきました。なんでも、南極観測隊にも提供した「そば」だそうで(*3)、さっそくお昼にいただきます。「続おそばに」さん、ありがとうございます。

(*1): 第1楽章だけですが、こういう曲です。YouTube より。

6 String Trios, Op. 47, No. 3 in B-Flat Major, G. 109: I. Andante Allegretto

(*2): YouTube より「恋は小さな泥棒」、楽譜付きで。

È amore un ladroncello (Così fan tutte - W.A. Mozart) Score Animation

(*3): 山形そば、南極観測隊にも提供へ〜河北新報ニュース2021年9月20日、同・山形新聞ニュース2021年9月15日

さて、本日の曲目は、

- モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」第1幕から

- ボッケリーニ 6つの弦楽三重奏曲より 変ロ長調 Op.47-3, G.109

- モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」第2幕から

演奏:山形弦楽四重奏団、フルート:小松崎恭子(山響)

というものです。今月は、先ごろモーツァルトの歌劇「魔笛」を楽しんだばかりですので、芸術の秋らしくモーツァルトのオペラが続いていますが、今回はJ.ヴェント編曲によるフルート四重奏での演奏です。

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」というのは、若い二人の姉妹のそれぞれ恋人たちが、心変わりをするかどうか賭けをして、変装して相手を変えて接近したところ、見事に相手の心をゲットしてしまうという、身もフタもない話。マジメなベートーヴェンが呆れてしまったというフザけたストーリーに、それはそれは見事な音楽がつけられている多重唱オペラです。これをフルート四重奏で演奏してしまおうというプログラムは、あまり聴いたことがありません。たぶん、山形弦楽四重奏団ならではの企画です。

前半は、「コジ・ファン・トゥッテ」第1幕から。ステージ上の配置は、左からフルート:小松崎恭子さん、ヴァイオリン:中島光之さん、ヴィオラ:倉田譲さん、チェロ:茂木明人さん、となっています。

- 序曲

- 僕のドラベッラには、そんなことはできない

- ああ、妹よ、ご覧なさい

- ああ、何とこの足は

- 素晴らしき軍隊生活よ!

- 愛しき人の愛のそよ風は

- 麗しのデスピネッタ

- ああ、なんて一瞬のうちに

プログラムの解説によれば、編曲をしたヨハン・ヴェント(1745〜1801)という人は、ウィーンの宮廷楽団でオーボエ奏者だったらしいです。モーツァルトが1756年生まれですので、ほぼ一回り年上の音楽家ということになります。たぶん、モーツァルトの音楽が気に入って、貴族のサロンで、あるいは家庭の楽しみに、小さな編成で演奏できるように工夫したのでしょう。実際に、ソプラノがアリアを歌うところでは、コロラトゥーラのコロコロいう歌い回しをフルートのトリル音で表すなど、なんだか楽しい編曲です。また、フルートとヴァイオリンが共に歌い、ヴィオラとチェロが合わせるところなどは、姉妹の二重唱とオーケストラのパートでしょうか。また、フルートが常にアリアを歌っているわけではなくて、弦のアンサンブルの中に弱く吹くフルートが溶け込むところなどは、なかなか良い響きだなあと聴き惚れます。

ここで、15分の休憩。

後半は、ステージに左からヴァイオリン(中島)、ヴィオラ(倉田)、チェロ(茂木)の三人が並び、ボッケリーニの弦楽三重奏曲です。第1楽章:アンダンテ〜アレグレット、第2楽章:テンポ・ディ・メヌエット〜トリオ。たいへんチャーミングな曲(*1)です。弦だけの音の等質性とボッケリーニの音楽性とが安心感を与えるようで、心が安らぐ時間です。時折、この時代の音楽としてはチェロが前に出て活躍する場面もあり、このあたりはチェロが得意だったボッケリーニらしいところかも。全体として流麗で思わずほっとする演奏でした。良かった〜。

続いて前半の配置に戻って「コジ・ファン・トゥッテ」の第2幕です。

- 女も15歳になれば (デスピーナのアリア)

- 私はあの褐色の髪の方をとるわ (ドラベッラとフィオルディリージの二重唱)

- このハートをあなたに差し上げます (グリエルモとドラベッラの二重唱)

- 恋は小さな泥棒 (ドラベッラのアリア)

- 早くして、皆さん方 (第2幕フィナーレ)

編曲は素人音楽愛好家にも見事な楽しいものだと感じられます。例えば第3曲:ドラベッラ(MS)とグリエルモ(Ten)との二重唱は、フルートとヴィオラで演奏されますが、音域的にも役割に合わせているようです。第4曲:「恋は小さな泥棒」は有名アリアですし聴かせどころでもあります(*2)ので、小松崎さんのフルートがチャーミングに響きます。フィナーレでは、和解の六重唱は四人では物理的に無理でしょうが、例えばフルートとヴァイオリンが二重唱を聴かせる間、ヴィオラとチェロがピツィカートで合わせるように、最後の重唱アンサンブルを楽しく再現します。いや〜、おもしろい!

なんだかオペラづいている昨今、こういう演奏形態で歌劇の抜粋を楽しめるのは貴重な機会でした。こういう企画が実現できるのは、山形弦楽四重奏団が東北最古のプロ・オーケストラ山形交響楽団の楽団員からなり、同じくフルート奏者もまた同楽団員であるというつながりがあるためでしょう。舞台でアリアを歌う歌手のプレッシャーを感じることができて、吹きっぱなしで大変だった小松崎さんにも良い経験になったかもしれません。いや〜、楽しかった!

◯

次回、第82回定期演奏会は、来年2022年の2月3日(木)、同じく文翔館議場ホールにて、山響の首席クラリネット奏者・川上一道さんをゲストにクロイツァーのクラリネット四重奏曲と、シベリウスの弦楽三重奏曲ト短調、他を予定しているとのこと。シベリウスの弦楽三重奏曲は、山響の第2ヴァイオリン首席のヤンネ舘野さんにフィンランドから楽譜を買ってきてもらったそうです。もう一つ、川上一道さんが某作曲家に委嘱した新作のクラリネット四重奏曲が間に合えば初演できるかも、とのことでした。これもまた真冬の楽しみの一つでしょう。

そうそう、今回は後援している山形駅前の蕎麦屋「続おそばに」さんが提供してくれた乾麺が二種類、「最上早生」と「来迎寺在来」をお土産にいただきました。なんでも、南極観測隊にも提供した「そば」だそうで(*3)、さっそくお昼にいただきます。「続おそばに」さん、ありがとうございます。

(*1): 第1楽章だけですが、こういう曲です。YouTube より。

6 String Trios, Op. 47, No. 3 in B-Flat Major, G. 109: I. Andante Allegretto

(*2): YouTube より「恋は小さな泥棒」、楽譜付きで。

È amore un ladroncello (Così fan tutte - W.A. Mozart) Score Animation

(*3): 山形そば、南極観測隊にも提供へ〜河北新報ニュース2021年9月20日、同・山形新聞ニュース2021年9月15日