「なはーと」の杮落とし演劇作品・舞台『Light house』の評判はあまりいいとは言えない、というのが率直な感想だが、この漫画から劇作品に練り上げられた現代劇は、若者の感性を鷲掴みにするほどの衝撃感があったのだろうし、それは現在進行形で戦争がメディアの中で映像が流れる現在において、戦争の残酷さ、悲惨さが終わらないものとして、迫ってきたのは事実だ。

少女マンガ(今日マチ子作品)のロマンスが背後に脈打っていて、少女たちの学校や宿舎における軽やかさ、愛らしさが、一瞬にして、地獄絵図、泥の中の蠢きの中に落とし込められていく。その逆転劇の衝撃のようなもの。スクリーンいっぱいに映像が映し出される。それらの映像が彼女たちが生きた1945年3月から6月の青春をメタファーとして映していく。お国のために、の掛け声の中で、死を、砲撃を目撃しつつ、かつ生きる海へと向かっていく時のさらなる過酷な運命が、まさに美しい絹糸を生み出す蚕の白い幼虫の美しさ、美しい絹糸を吐き出した後で殺されるその宿命に比喩されていて、痛ましかった。少女たちの衣装は蚕をイメージさせるふんわりとした白衣装だ。

漫画と脚本が出版されているので、読んでみたい。

つまり、ティーンの少女たちの天国と地獄が美しい蚕のイメージで紡ぎ出された作品なのだ。この作品で藤田のリフレイン(反復)スタイルが生かされていた。懐古の中で、つい2、3ヶ月前の少女たちの快適な学校生活、宿舎生活が再度、繰り返される、そこは戦場だ。回想がリアルに舞台で演じられる。その対比がより痛ましさを掻きたてる手法。たった2、3ヶ月前に快活に、ピーチクパーチク小鳥たちのさえずりのように歌っていた少女たちが、「お国のために」の名目で戦場に駆り出された。その悲惨な結末!

白い輝く繭を生み出す蚕の物語が演劇の冒頭にやってくる。蚕のほとんどは繭を産み出した後、殺され、僅かな蚕は命を引き止められ、生殖のために生かされる。ティーンの輝くキラキラした少女たちは、戦場で犠牲になる。しかし生き延びた少女たちは次の世代の命を産み出した。

比喩がそこに描かれているのだが、殺される蚕や少女たちの絶望は、顧みられるのだろうか。類としての命のサイクルがある。生かされる命と殺される命。

ガマの中の阿鼻叫喚!

少女マンガのラブストーリーも背後にあって、なるほど、ナウイ物語にもなっていた。リアリズムでリアルでもない。メタファーの世界。蜷川幸雄が藤田に傾倒したという演劇雑誌でちらりと読んだ中身は、なるほどに思えた。ビジュアルでオーラルイメージが満載なのだ。総合芸術としての演劇が音楽劇と映画の両方を取り組んでいる印象。衣装のイメージも含め、あらゆる芸術領域はそこに集約されているのは事実だ。

アメリカの演劇学科でそれぞれの専門の教授たちが、協力して、オペラや現代劇、ミュージカル、古典作品に取り組んでいたあの統合的なチームワークが思い出された。実験劇場では時代の先端の劇作家の演劇スタイルが取り入れられていた。日本の伝統芸も取り入れていた。

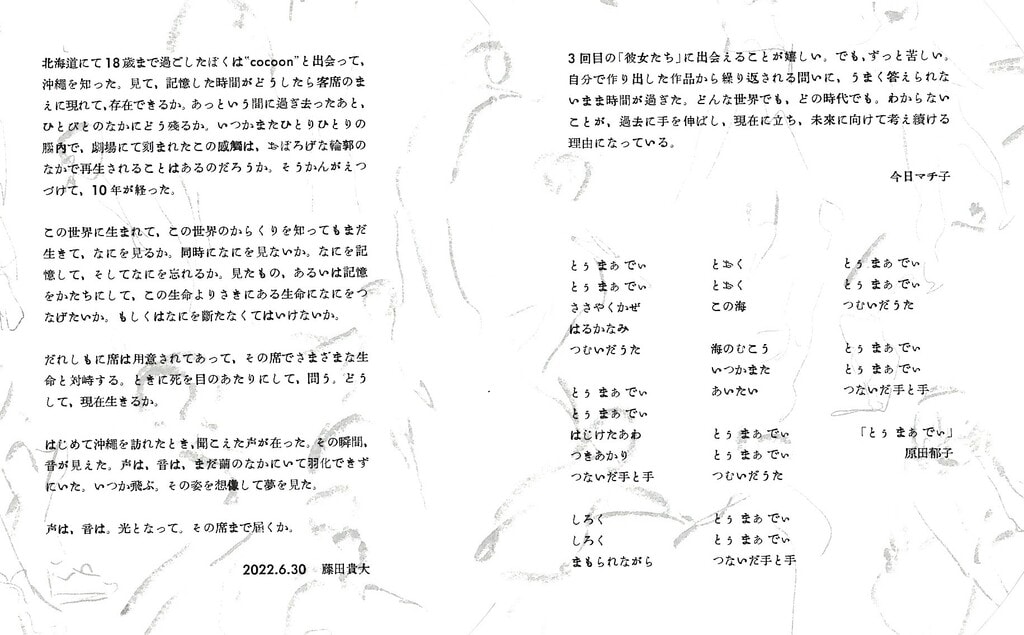

入り口で手渡されたパンフ代わりのものをUPしておこう。

ひめゆりの少女たちを再解釈して現代の少女たちの物語に重ねている。そこに沖縄の個性は普遍化され、日本のどこにでもいる少女たちになっている。

女性も徴兵されるべきだ、と三浦瑠麗 さんは書いている。政府贔屓の論調でTVやSNSでも話題の女性は、過去の物語の繰り返される未来を肯定するのかもしれない。美しい蚕は繭を生み出す。その蚕の一部は犠牲になっていいのだと~。(広島、長崎で人々は一瞬に生を断ち切られた。そしてその後、かろうじて生き延びた人々には被爆後の苦しみが待っていた~。)

繰り返えされることばで気になったのは、沖縄は天国のようだった、である。戦前の沖縄は天国ではありえなかったので~。戦争の修羅に取り込まれない沖縄は天国だったかもしれないが~。しかしどこにも生き地獄はあった、今も~。

カオスの日本や世界の現在に、この作品が全国で巡演されるのはいいね!作品そのものをもっと吟味してみたい。カーテンコールは二度起こった。

Light houseよりはるかに良かった。リフレインの動きのある舞台セッティングや映像、小鳥のような少女たち、対するガマの闇の中の戦場が対比されて、情緒が刺激されていた。よりイモーショナルに観応する演劇の物理的パワーが炸裂。

若い頃留学したアメリカで、アルビーが演劇はメタファーだと話していたことが念頭に浮かんでくる。