10月6日(土)は、谷中に行く用事があったので、帰りにJR日暮里駅から千代田線千駄木駅まで歩いてみました。

<日暮里駅>

JR日暮里駅では北改札口を通って、西口から駅の外に出てみました。

近くにあった「谷根木Map」があったので現在地を確認すると、目の前に谷中霊園があることが分かりました。

ところで、「谷根木」とは谷中、根津、千駄木の略ですかね!?

御殿坂(ごてんざか)の右側に本行寺があったのですが、先ずは日暮里駅で観光マップを手に入れることにしました。

取り敢えず、フェンスの脇を通つて南改札口の方に行ってみました。

歩いていると、東京スカイツリーが見えたので撮ってみました。

南改札口に行けそうな橋が見えたので撮ってみました。

ご覧のような橋を通って南改札口に行ってみました。

南改札口には観光マップは置いてありませんでしたが、「谷中まつり」の案内(10月6日・7日)が出ていました。

メイン会場の防災広場「初音の森」以外のサブ会場でも催し物を遣っていて、協賛イベント(大円寺菊まつり)も行われるみたいでした。

橋の階段を下っていると、「もみじ橋」の名前が付いていたので撮ってみました。

東口に出て駅前通りを歩いていると、右側に太田道灌像があったので撮ってみました。

結局、東口からは北改札口の前に戻って来てしまいましたが、観光マップは手に入りませんでした。

仕方がないので、西口から外に出て、御殿坂の右側にある本行寺にお参りしてから谷中霊園に行ってみることにしました。

<本行寺(ほんぎょうじ)>

取り敢えず、道路の向かい側から本行寺の山門を撮ってみました。

山門の左側にあった見事な築地塀(?)をアップで撮ってみました。

山門の右側に、月見寺(本行寺)の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板には、『本行寺は、大永6年(1526)、江戸城内平河口に建立され、江戸時代に神田・谷中を経て、宝永6年(1709)、現在地に移転した。景勝の地であったことから通称「月見寺」ともよばれていた。二十世の日桓上人(俳号一瓢)は多くの俳人たちと交遊があり、小林一茶はしばしば当寺を訪れ、「青い田の、露をさかなや、ひとり酒」などの句を詠んでいる。・・・』と書いてありました。

取り敢えず、立派な山門を撮ってみました。

ついでに、山号「長久山」をアップで撮ってみました。

山門をくぐって、ご覧のような参道を通って本堂に向かいました。

本堂でお参りしてから扁額を撮ってみましたが、何と書いてあるのか読めませんでした。

境内は大して広くありませんが、本堂の後には墓地が広がっていました。

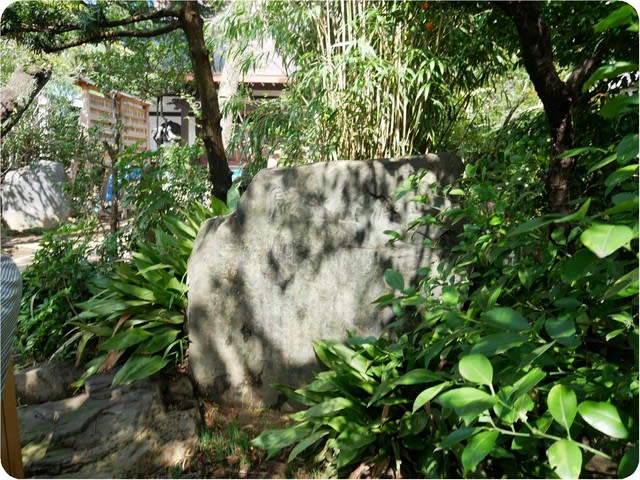

境内に、ご覧のような記念碑(?)があったので撮ってみました。

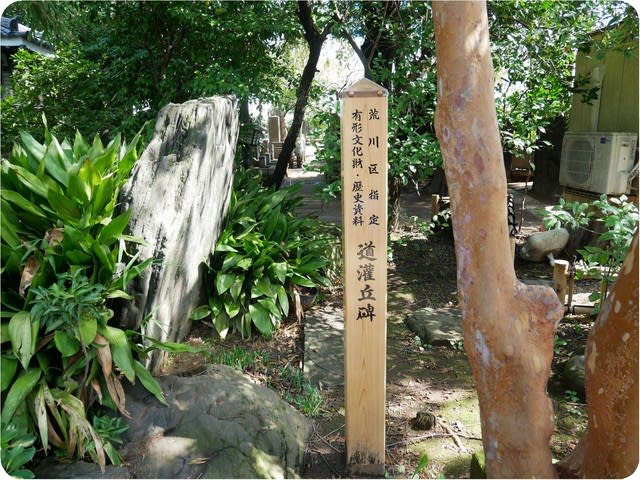

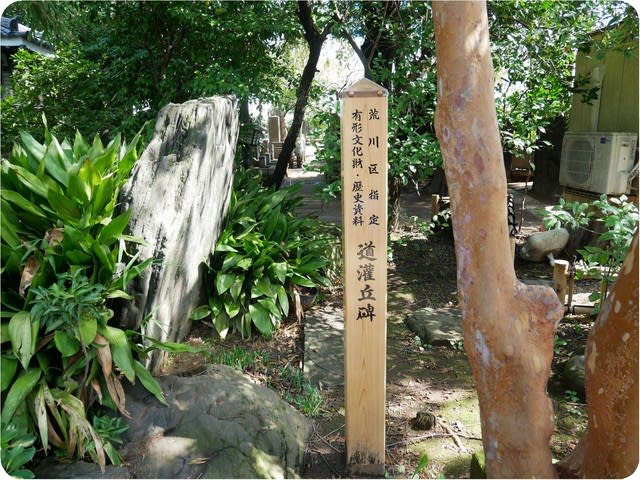

又、荒川区の有形文化財・歴史資料に指定されている道灌丘碑があったので正面に回って撮ってみました。

尚、本行寺の説明案内板には、『戦国時代に太田道灌が斥候台を築いたと伝える道灌物見塚があったが、現在は寛延3年(1750)建碑の道灌丘碑のみが残っている。』と書いてありました。

傍に、百日紅のような木があったので撮ってみましたが・・・

本行寺を後に、御殿坂を渡って谷中霊園の下に戻りました。

<谷中霊園(やなかれいえん)>

谷中霊園の下に着くと、観光案内図があったので撮ってみました。

観光案内図に斜め矢印(天王寺、谷中霊園)が出ていたので、指示に従って階段を上ってみました。

上に着くと、ご覧のような谷中霊園の表札が出ていました。

谷中霊園には、著名人が埋葬されているお墓があると聞いたことがあります。

約7,000基ある全ての石碑の名前を読みながら著名人を探すのはしんどいので、大きなお墓や特徴あるお墓を探しながら回ることにしました。

又、「甲新12号53側」は各墓所の番号のようです。

ご覧のようなお墓があったのですが、ここからだと正面には回れませんでした。

<天王寺(てんのうじ)>

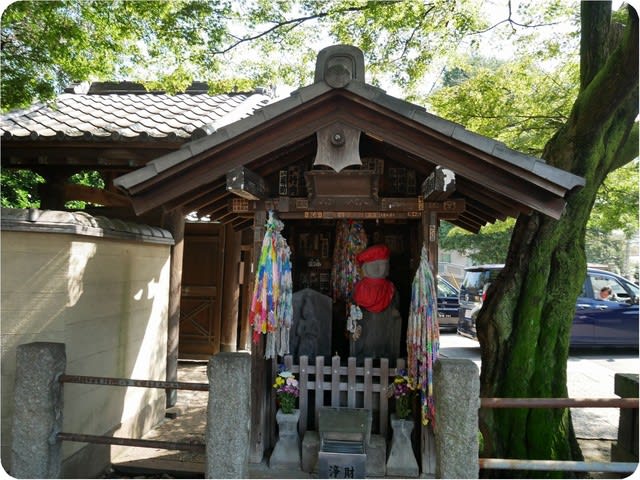

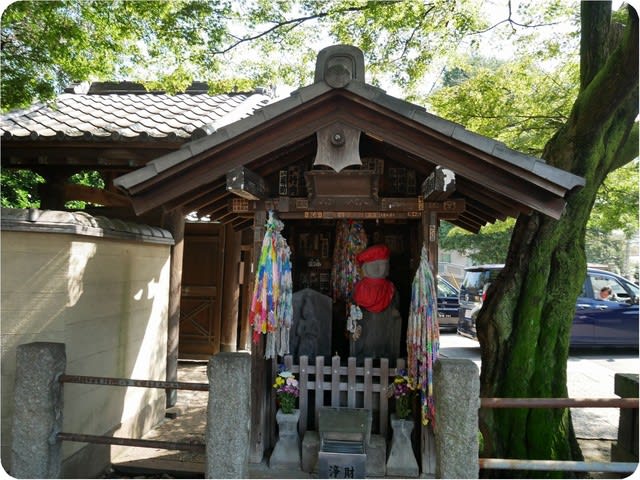

谷中霊園を10分程歩くと、左側の道路脇に地蔵堂がありました。

地蔵堂の由緒などは分かりませんが、取り敢えず、アップで撮ってみました。

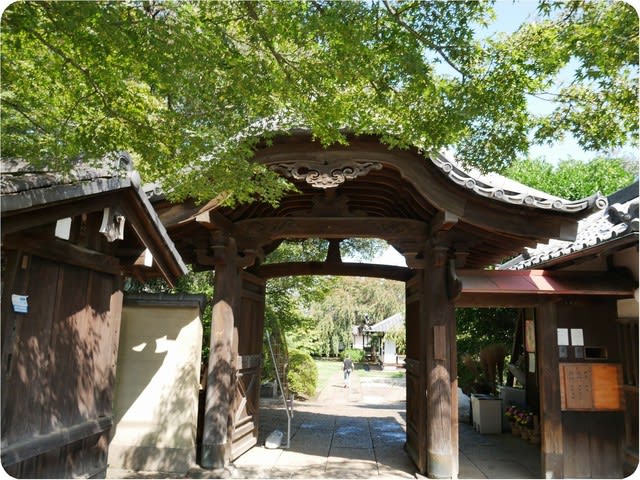

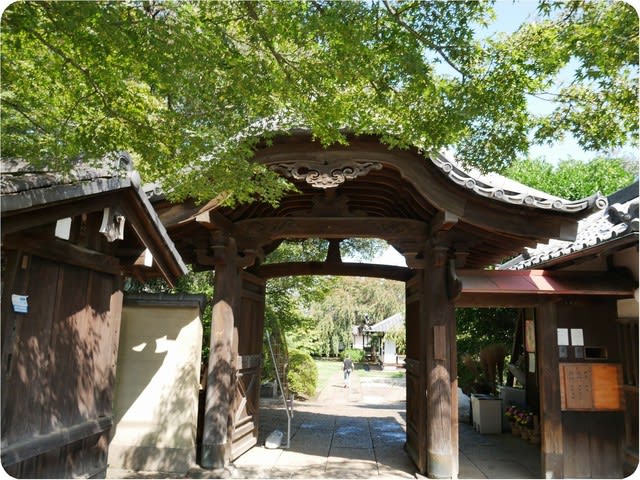

地蔵堂の後ろに、天王寺の向唐門があったので撮ってみました。

向唐門をくぐると、左側に観音様(?)と手水があったので撮ってみました。

手水の板には、何か書いてありましたが判読できませんでした。

又、ご覧のような学童守護のお地蔵さんがいたので撮ってみました。

お地蔵さんの台座のプレートには学童の姿が刻まれていました。

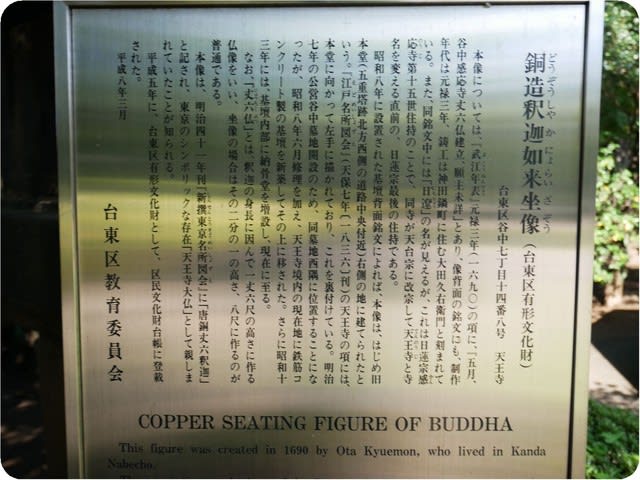

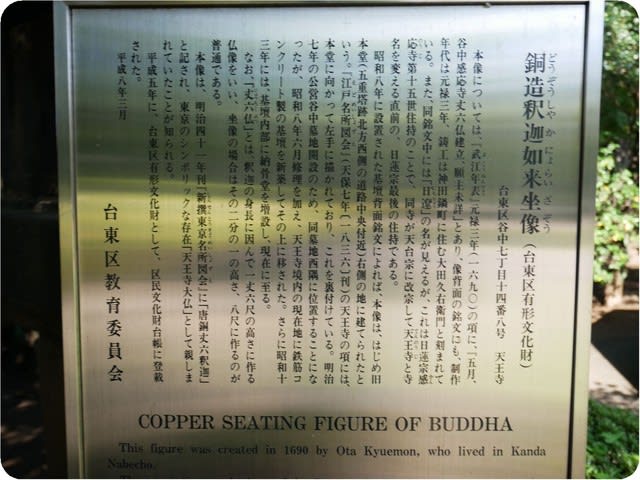

台東区の有形文化財に指定されている銅造釈迦如来坐像があったのでアップで撮ってみました。

銅造釈迦如来坐像の説明案内板には、『釈迦如来坐像は当寺が日蓮宗だった時代の元禄3年(1690)に建立され、基壇は昭和8年(1933)の鉄筋コンクリート製で、昭和13年(1938)に内部に納骨堂が造られた。』のようなことが書いてありました。

奥の方に、本堂が見えたので撮ってみました。

庭園に泰山木(タイサンボク)と沙羅双樹(サラソウジュ)があったので撮ってみました。

本堂の前に着いたので本堂を撮ってみましたが、建てられたのは比較的新しいみたいですね!

本堂でお参りしてから、鉄筋コンクリート製の列柱を撮ってみました。

本堂の右側に客殿との渡り廊下があったので撮ってみました。

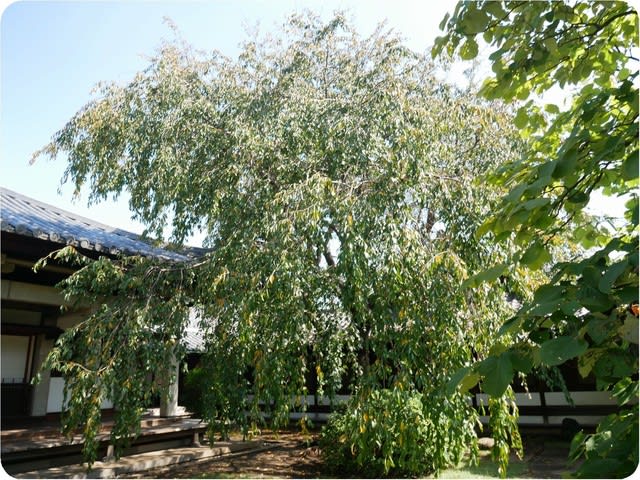

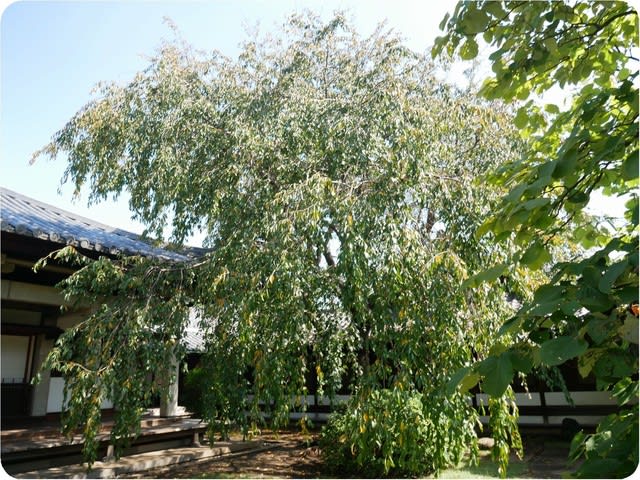

本堂の手前には、立派な枝垂れ桜(?)がありました。

本堂を後に毘沙門堂の方に行くと、ご覧のような五葉松(?)があったので撮ってみました。

毘沙門堂を撮ってみましたが、扁額は何と書いてあるか読めませんでした。

毘沙門堂の向かい側に、立派な客殿(?)があったので撮ってみました。

客殿の前に、天遊組の案内が出ていたので行ってみました。

矢印の先には、ご覧のような上善堂があって催し物を遣っているようでした。

上善堂の入口の壁には、古代文字で描かれている動物がいました。

右下に象、象の周りには蠍、魚、亀、馬、兎が反時計回りに描かれているようでした(全部は分かりませんでした)。

尚、古代文字は3300年前の中国で作られた、現在使われている漢字の元になる文字です。

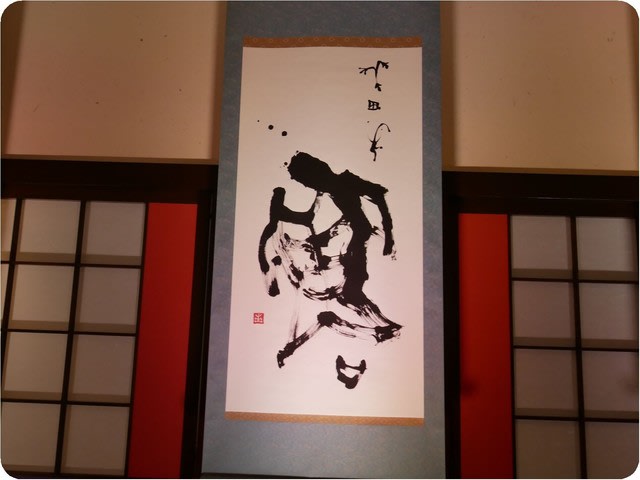

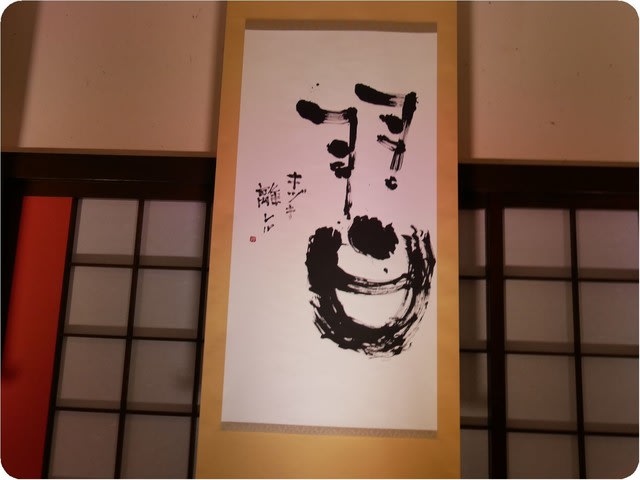

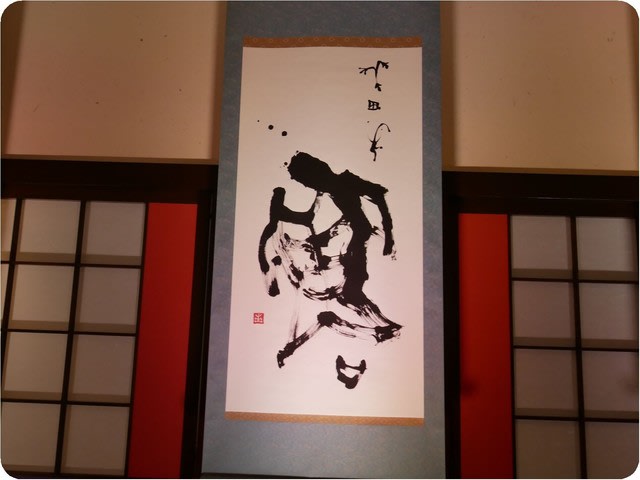

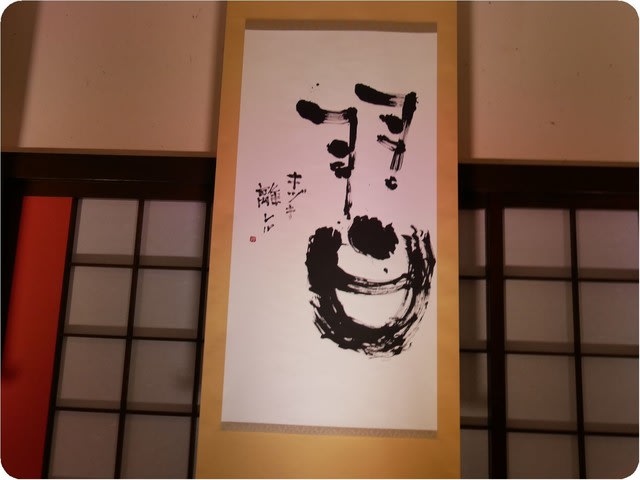

取り敢えず、右側に展示室の入口があったので入ってみました。

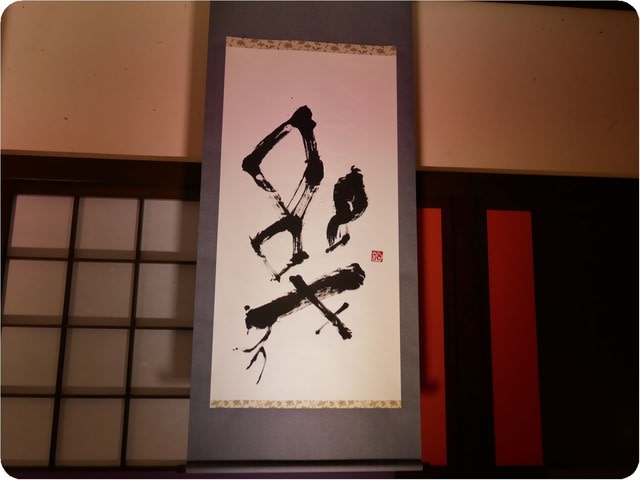

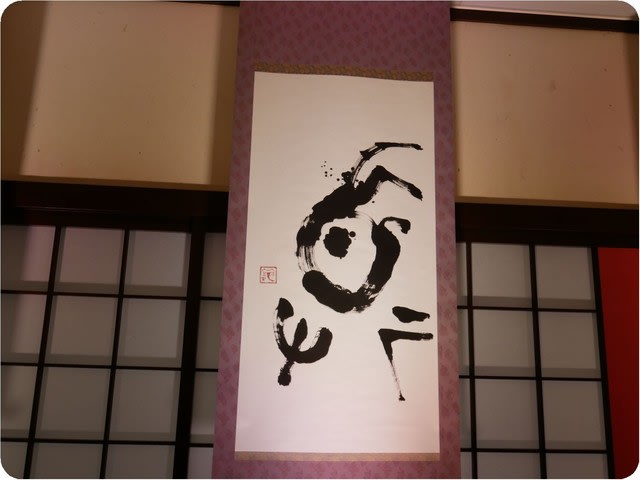

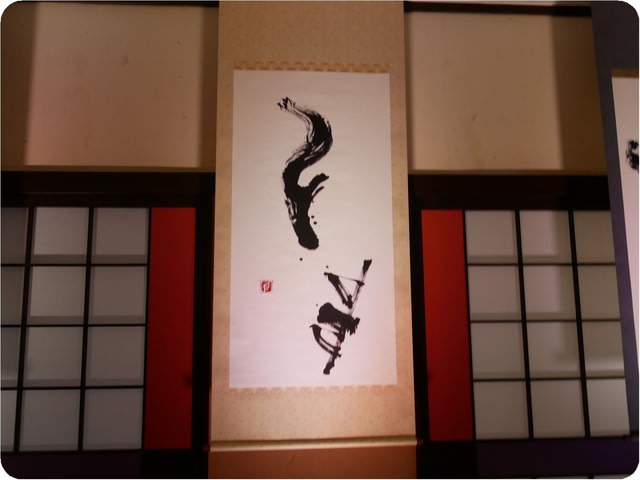

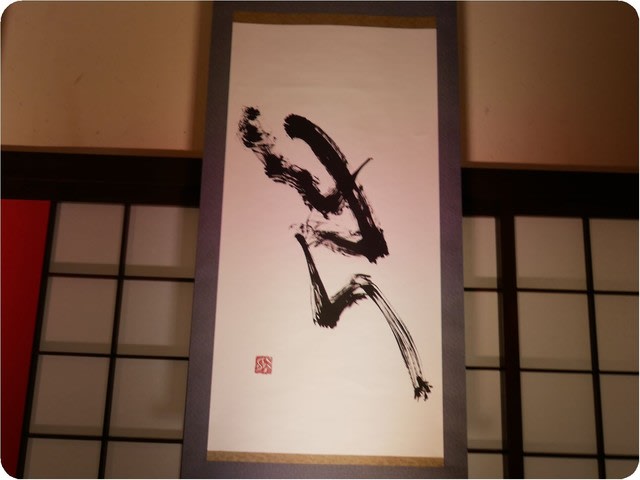

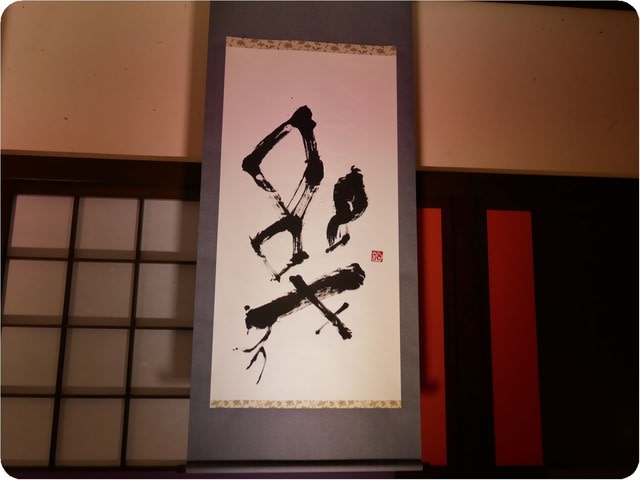

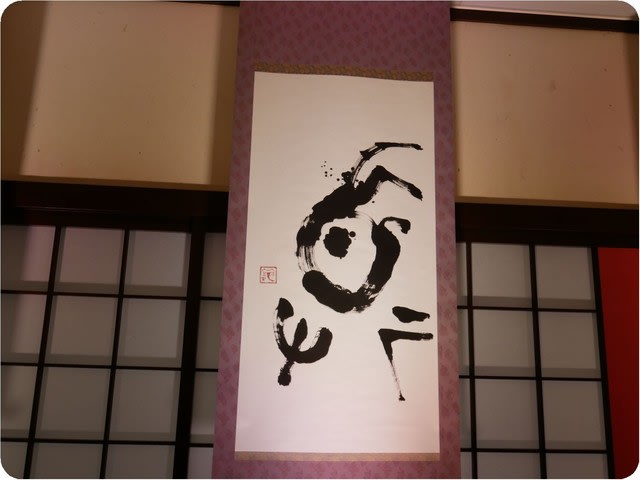

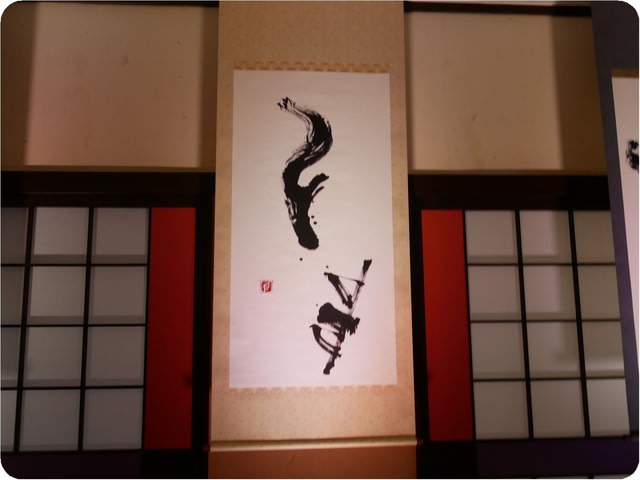

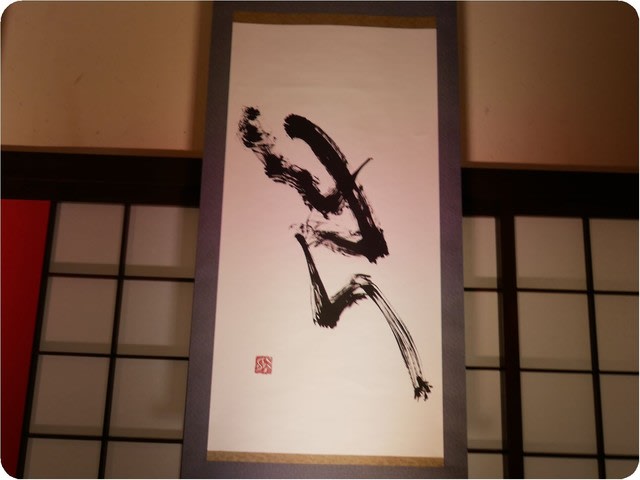

展示室の壁に古代文字で描かれた漢字の掛軸があって、係の人が丁寧に説明してくれました。

上から、響、豊、魚、習、幾、継、道、地、申を古代文字で描いたみたいです(間違っていたらすいません)。

中央にあった、ご覧のような絵にも古代文字で描かれた動物がいたみたいです。

上善堂を後に、向唐門をくぐって天王寺を後にしました。

向唐門の右側に番小屋があったので撮ってみましたが、向唐門と共に由緒ありそうな建物ですね!?

天王寺の前にあった墓地は、谷中霊園ではなく(谷中霊園の間にある)天王寺墓地のようでした。

<天王寺墓地>

谷中霊園にあった半球のお墓が気になっていたので探しに行ってみました。

地蔵堂の前に、電気ブラン開発・日本ワインの父の神谷伝兵衛・初代のお墓があったので撮ってみました。

案内<故圓遊・故若柳吉蔵 墓道>があったので行ってみました。

⇒ 後で調べたら、若柳吉蔵は若柳流日本舞踊家元で、父は落語家の三遊亭圓遊でした。

三遊亭圓遊の墓碑があったので、お参りしてから撮ってみました。

鳥居のあるお墓があって珍しかったので撮ってみました。

墓石は見上げるくらい高く墓銘が「大審院長従三位勲二等玉乃世履墓」となっていたので、初代の大審院長・幕末の朱子学者の玉乃世履(たまのせいり)のようでした。

今度は、「千人塚」と書かれた大きな墓石が3つ並んでいました。

「千人塚」の隣りに、探していた半球のお墓があって、東京大学医学部の納骨堂になっていました。

どうやら、墓石と納骨堂がセットになっているみたいでした。

折角なので、納骨堂をアップで撮ってみました。

⇒ 谷中霊園から納骨堂の正面に回れなかった理由が分かりました。

他にも珍しいお墓があったので、失礼して撮らせて頂きました。

<谷中まつり:サブ会場(こども広場)>

谷中霊園から「さくら通り」に出ると、「谷中まつり」のサブ会場(こども広場)があったので入ってみました。

模擬店には人が集まっていましたが、催し物の間なのかステージに人がいませんでした。

取り敢えず、模擬店で飲み物とツマミ(焼きそば、チジミなど)を買って催し物(ベリーダンス)が始まるのを待つことにしました。

ベリーダンスの時間になったので、皆さんカメラをチェックし始めました。

ベリーダンスが始まったので撮ってみました。

浅草ベリーダンス教室の皆さんで、中央で赤い衣装で踊っている方が先生みたいです。

写真を撮る位置が悪かったので、別の角度から撮ってみました。

折角なのでアップでも撮ってみました。

後半になると、団扇やリボンを使ったベリーダンスもありました。

最後は、お客さんも一緒になってベリーダンスを楽しんでいました。

催し物のベリーダンスが終わったのでサブ会場を後にしました。

⇒ 後で写真を見ると、先生には腕が4本ありました。

<谷中霊園:甲>

サブ会場前の駐輪場に、朗盧阪谷先生之碑があったので撮ってみました。

⇒ 後で調べたら、江戸時代末期の政治学者の阪谷朗盧(さかたに ろうろ)みたいでした。

又、”雲煙供養”と彫られた碑(?)があったので撮ってみました。

近くに、長谷川和夫家墓所があったのでお参りをしました。

「さくら通り」にあった谷中霊園案内図で現在地を確認すると、谷中霊園の区画(甲、乙、甲新)の薄緑色の甲のど真ん中にいることが分かりました。

⇒ 薄緑色(甲)に挟まれている白地が天王寺墓地ですね!

「さくら通り」を右に曲がって、ご覧のような「ぎんなん通り」に出てみました。

霊園を歩いていると、駿河台にある井上眼下病院を開設した眼科医・井上達也の墓碑があったので撮ってみました。

大きな銀杏の前に、佐藤尚中(さとうたかなか)のお墓があったので撮ってみました。

尚、佐藤尚中は順天堂大学の創設者です。

<了俒寺(りょうごんじ)>

谷中霊園から、いつの間にか了俒寺の谷中墓苑に入っていました。

逆光で上手く撮れていませんが、中村正直のお墓があったので撮ってみました。

中村正直は「天はみずから助くるものを助く」で有名な「西国立志編」を出版しています。

了俒寺に着いたので石造りの山門を撮って中に入ってみました。

尚、寺標の了俒寺には、読める人がいないのか(?)振り仮名が付いていました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから本堂の向拝を撮ってみました。

折角なので、向拝桁の龍と扁額(隨龍山)をアップで撮ってみました。

ついでに、左側にあった寺務所も撮ってみました。

了俒寺の向かい側にあった谷中墓苑からも東京スカイツリーが見えたので撮ってみました。

「谷中をぶらり(築地塀・全生庵編)」に続く。

<日暮里駅>

JR日暮里駅では北改札口を通って、西口から駅の外に出てみました。

近くにあった「谷根木Map」があったので現在地を確認すると、目の前に谷中霊園があることが分かりました。

ところで、「谷根木」とは谷中、根津、千駄木の略ですかね!?

御殿坂(ごてんざか)の右側に本行寺があったのですが、先ずは日暮里駅で観光マップを手に入れることにしました。

取り敢えず、フェンスの脇を通つて南改札口の方に行ってみました。

歩いていると、東京スカイツリーが見えたので撮ってみました。

南改札口に行けそうな橋が見えたので撮ってみました。

ご覧のような橋を通って南改札口に行ってみました。

南改札口には観光マップは置いてありませんでしたが、「谷中まつり」の案内(10月6日・7日)が出ていました。

メイン会場の防災広場「初音の森」以外のサブ会場でも催し物を遣っていて、協賛イベント(大円寺菊まつり)も行われるみたいでした。

橋の階段を下っていると、「もみじ橋」の名前が付いていたので撮ってみました。

東口に出て駅前通りを歩いていると、右側に太田道灌像があったので撮ってみました。

結局、東口からは北改札口の前に戻って来てしまいましたが、観光マップは手に入りませんでした。

仕方がないので、西口から外に出て、御殿坂の右側にある本行寺にお参りしてから谷中霊園に行ってみることにしました。

<本行寺(ほんぎょうじ)>

取り敢えず、道路の向かい側から本行寺の山門を撮ってみました。

山門の左側にあった見事な築地塀(?)をアップで撮ってみました。

山門の右側に、月見寺(本行寺)の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板には、『本行寺は、大永6年(1526)、江戸城内平河口に建立され、江戸時代に神田・谷中を経て、宝永6年(1709)、現在地に移転した。景勝の地であったことから通称「月見寺」ともよばれていた。二十世の日桓上人(俳号一瓢)は多くの俳人たちと交遊があり、小林一茶はしばしば当寺を訪れ、「青い田の、露をさかなや、ひとり酒」などの句を詠んでいる。・・・』と書いてありました。

取り敢えず、立派な山門を撮ってみました。

ついでに、山号「長久山」をアップで撮ってみました。

山門をくぐって、ご覧のような参道を通って本堂に向かいました。

本堂でお参りしてから扁額を撮ってみましたが、何と書いてあるのか読めませんでした。

境内は大して広くありませんが、本堂の後には墓地が広がっていました。

境内に、ご覧のような記念碑(?)があったので撮ってみました。

又、荒川区の有形文化財・歴史資料に指定されている道灌丘碑があったので正面に回って撮ってみました。

尚、本行寺の説明案内板には、『戦国時代に太田道灌が斥候台を築いたと伝える道灌物見塚があったが、現在は寛延3年(1750)建碑の道灌丘碑のみが残っている。』と書いてありました。

傍に、百日紅のような木があったので撮ってみましたが・・・

本行寺を後に、御殿坂を渡って谷中霊園の下に戻りました。

<谷中霊園(やなかれいえん)>

谷中霊園の下に着くと、観光案内図があったので撮ってみました。

観光案内図に斜め矢印(天王寺、谷中霊園)が出ていたので、指示に従って階段を上ってみました。

上に着くと、ご覧のような谷中霊園の表札が出ていました。

谷中霊園には、著名人が埋葬されているお墓があると聞いたことがあります。

約7,000基ある全ての石碑の名前を読みながら著名人を探すのはしんどいので、大きなお墓や特徴あるお墓を探しながら回ることにしました。

又、「甲新12号53側」は各墓所の番号のようです。

ご覧のようなお墓があったのですが、ここからだと正面には回れませんでした。

<天王寺(てんのうじ)>

谷中霊園を10分程歩くと、左側の道路脇に地蔵堂がありました。

地蔵堂の由緒などは分かりませんが、取り敢えず、アップで撮ってみました。

地蔵堂の後ろに、天王寺の向唐門があったので撮ってみました。

向唐門をくぐると、左側に観音様(?)と手水があったので撮ってみました。

手水の板には、何か書いてありましたが判読できませんでした。

又、ご覧のような学童守護のお地蔵さんがいたので撮ってみました。

お地蔵さんの台座のプレートには学童の姿が刻まれていました。

台東区の有形文化財に指定されている銅造釈迦如来坐像があったのでアップで撮ってみました。

銅造釈迦如来坐像の説明案内板には、『釈迦如来坐像は当寺が日蓮宗だった時代の元禄3年(1690)に建立され、基壇は昭和8年(1933)の鉄筋コンクリート製で、昭和13年(1938)に内部に納骨堂が造られた。』のようなことが書いてありました。

奥の方に、本堂が見えたので撮ってみました。

庭園に泰山木(タイサンボク)と沙羅双樹(サラソウジュ)があったので撮ってみました。

本堂の前に着いたので本堂を撮ってみましたが、建てられたのは比較的新しいみたいですね!

本堂でお参りしてから、鉄筋コンクリート製の列柱を撮ってみました。

本堂の右側に客殿との渡り廊下があったので撮ってみました。

本堂の手前には、立派な枝垂れ桜(?)がありました。

本堂を後に毘沙門堂の方に行くと、ご覧のような五葉松(?)があったので撮ってみました。

毘沙門堂を撮ってみましたが、扁額は何と書いてあるか読めませんでした。

毘沙門堂の向かい側に、立派な客殿(?)があったので撮ってみました。

客殿の前に、天遊組の案内が出ていたので行ってみました。

矢印の先には、ご覧のような上善堂があって催し物を遣っているようでした。

上善堂の入口の壁には、古代文字で描かれている動物がいました。

右下に象、象の周りには蠍、魚、亀、馬、兎が反時計回りに描かれているようでした(全部は分かりませんでした)。

尚、古代文字は3300年前の中国で作られた、現在使われている漢字の元になる文字です。

取り敢えず、右側に展示室の入口があったので入ってみました。

展示室の壁に古代文字で描かれた漢字の掛軸があって、係の人が丁寧に説明してくれました。

上から、響、豊、魚、習、幾、継、道、地、申を古代文字で描いたみたいです(間違っていたらすいません)。

中央にあった、ご覧のような絵にも古代文字で描かれた動物がいたみたいです。

上善堂を後に、向唐門をくぐって天王寺を後にしました。

向唐門の右側に番小屋があったので撮ってみましたが、向唐門と共に由緒ありそうな建物ですね!?

天王寺の前にあった墓地は、谷中霊園ではなく(谷中霊園の間にある)天王寺墓地のようでした。

<天王寺墓地>

谷中霊園にあった半球のお墓が気になっていたので探しに行ってみました。

地蔵堂の前に、電気ブラン開発・日本ワインの父の神谷伝兵衛・初代のお墓があったので撮ってみました。

案内<故圓遊・故若柳吉蔵 墓道>があったので行ってみました。

⇒ 後で調べたら、若柳吉蔵は若柳流日本舞踊家元で、父は落語家の三遊亭圓遊でした。

三遊亭圓遊の墓碑があったので、お参りしてから撮ってみました。

鳥居のあるお墓があって珍しかったので撮ってみました。

墓石は見上げるくらい高く墓銘が「大審院長従三位勲二等玉乃世履墓」となっていたので、初代の大審院長・幕末の朱子学者の玉乃世履(たまのせいり)のようでした。

今度は、「千人塚」と書かれた大きな墓石が3つ並んでいました。

「千人塚」の隣りに、探していた半球のお墓があって、東京大学医学部の納骨堂になっていました。

どうやら、墓石と納骨堂がセットになっているみたいでした。

折角なので、納骨堂をアップで撮ってみました。

⇒ 谷中霊園から納骨堂の正面に回れなかった理由が分かりました。

他にも珍しいお墓があったので、失礼して撮らせて頂きました。

<谷中まつり:サブ会場(こども広場)>

谷中霊園から「さくら通り」に出ると、「谷中まつり」のサブ会場(こども広場)があったので入ってみました。

模擬店には人が集まっていましたが、催し物の間なのかステージに人がいませんでした。

取り敢えず、模擬店で飲み物とツマミ(焼きそば、チジミなど)を買って催し物(ベリーダンス)が始まるのを待つことにしました。

ベリーダンスの時間になったので、皆さんカメラをチェックし始めました。

ベリーダンスが始まったので撮ってみました。

浅草ベリーダンス教室の皆さんで、中央で赤い衣装で踊っている方が先生みたいです。

写真を撮る位置が悪かったので、別の角度から撮ってみました。

折角なのでアップでも撮ってみました。

後半になると、団扇やリボンを使ったベリーダンスもありました。

最後は、お客さんも一緒になってベリーダンスを楽しんでいました。

催し物のベリーダンスが終わったのでサブ会場を後にしました。

⇒ 後で写真を見ると、先生には腕が4本ありました。

<谷中霊園:甲>

サブ会場前の駐輪場に、朗盧阪谷先生之碑があったので撮ってみました。

⇒ 後で調べたら、江戸時代末期の政治学者の阪谷朗盧(さかたに ろうろ)みたいでした。

又、”雲煙供養”と彫られた碑(?)があったので撮ってみました。

近くに、長谷川和夫家墓所があったのでお参りをしました。

「さくら通り」にあった谷中霊園案内図で現在地を確認すると、谷中霊園の区画(甲、乙、甲新)の薄緑色の甲のど真ん中にいることが分かりました。

⇒ 薄緑色(甲)に挟まれている白地が天王寺墓地ですね!

「さくら通り」を右に曲がって、ご覧のような「ぎんなん通り」に出てみました。

霊園を歩いていると、駿河台にある井上眼下病院を開設した眼科医・井上達也の墓碑があったので撮ってみました。

大きな銀杏の前に、佐藤尚中(さとうたかなか)のお墓があったので撮ってみました。

尚、佐藤尚中は順天堂大学の創設者です。

<了俒寺(りょうごんじ)>

谷中霊園から、いつの間にか了俒寺の谷中墓苑に入っていました。

逆光で上手く撮れていませんが、中村正直のお墓があったので撮ってみました。

中村正直は「天はみずから助くるものを助く」で有名な「西国立志編」を出版しています。

了俒寺に着いたので石造りの山門を撮って中に入ってみました。

尚、寺標の了俒寺には、読める人がいないのか(?)振り仮名が付いていました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから本堂の向拝を撮ってみました。

折角なので、向拝桁の龍と扁額(隨龍山)をアップで撮ってみました。

ついでに、左側にあった寺務所も撮ってみました。

了俒寺の向かい側にあった谷中墓苑からも東京スカイツリーが見えたので撮ってみました。

「谷中をぶらり(築地塀・全生庵編)」に続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます