バート・バカラックがこの2月に亡くなった。94歳だったというから大往生と言って良かったのではと思う。が、大好きだったフランシス・レイ、ミシェル・ルグランら往年の映画音楽作曲家がここ数年で次々亡くなってしまったのはとても残念である。レイの時もルグランの時も特にこのブログでは取り上げなかったのだが、今回はバカラックにちなんだ思い出を記したい。

私にとってバカラックは前述の二人の作曲家と違う存在だった。好きだったバカラック・ソングを当初は彼の作曲だとは知らずにいたからである。中学生の時にFM放送で聴いて録音していたあるお気に入りの曲が、その筋に詳しい友人が「恋よ、さよなら」というタイトルだと教えてくれた。作曲家のことは知らないまま愛聴した。ヒット・チャートにランクインした「雨に濡れても」はB. J. トーマスという人の曲だと思いながらレコードを買った。もう1曲、やはりヒット・チャートで聴いた「サン・ホセへの道」も大好きでこちらもレコードを購入。私にとってこれはボサ・リオというグループの曲だった。

だが、それらは全てバート・バカラックの音楽である。ついでに言うと、映画音楽の好きな私は映画「幸せはパリで」のテーマ曲「エイプリル・フール」(パーシーフェイス楽団)を当時のラジオで知り、特にカトリーヌ・ドヌーヴのセリフの入るサントラ音源が大好きでエアチェックした音源を何度も聴いたものだ。バカラックの作曲ということは随分後で知った。「遙かなる影(Close To You)」もカーペンターズのオリジナルだと思っていた。そして徐々にバート・バカラックの存在を知り、その偉大さを知ったのである。

バカラック・ソングはお洒落な曲調が多いと思う。April Fools、This Guy's In Love With You、Alfie(これはシンガーRumerが2010年にリリースしたヴァージョンが絶品!)など好きな曲はたくさんあるが、中でも一番のお気に入りは A House Is Not A Homeである。本当に良い曲だと思う。最近はTHE SONGS OF BACHARACH & COSTELLOのCD2枚組ヴァージョンと「カジノ・ロワイアル」サントラ完全版を購入。後者にはThe Look of Loveが含まれているが、これも名曲中の名曲である。

では、追悼の意味も込めて久しぶりにシングル盤に針を落としてみよう。

↑ 両シングルジャケット解説には作曲者バカラックのことはあまり触れられていない。

↑ 札幌の映画専門店で見つけた「幸せはパリで」アナログ盤サントラ。

↑ 意外と手元のバカラックCDは少なかった。

イタリア盤セカンド・アルバム PER UN AMICO(72年)

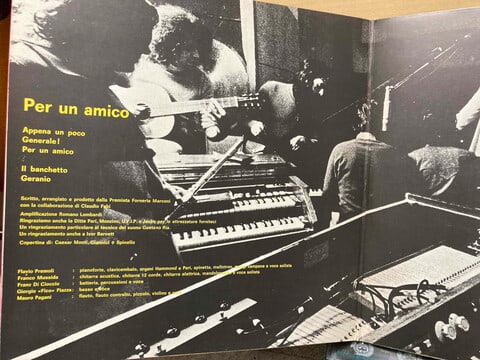

イタリア盤セカンド・アルバム PER UN AMICO(72年) Per un amicoの内ジャケット

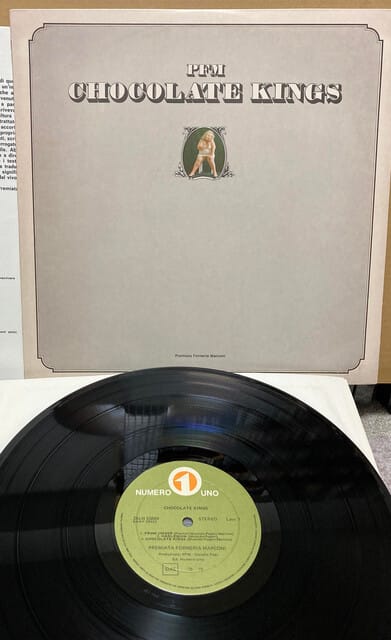

Per un amicoの内ジャケット イタリア盤 Chocolate Kings (76年)

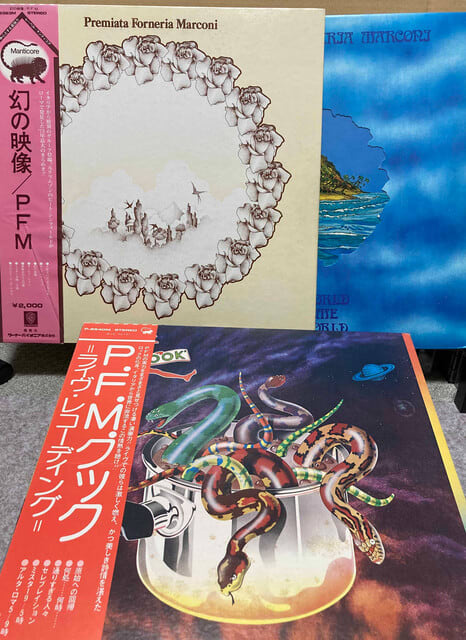

イタリア盤 Chocolate Kings (76年) 国内盤3枚のLP(幻の映像〜甦る世界〜クック)

国内盤3枚のLP(幻の映像〜甦る世界〜クック)