■トップランナーと比べてみると

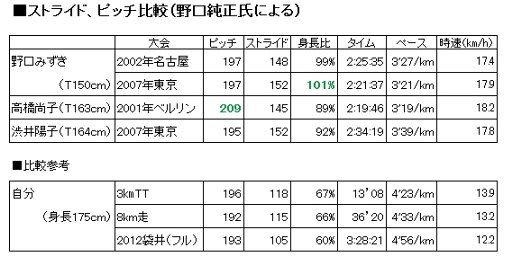

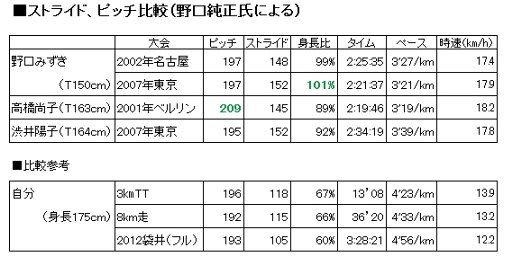

この表を見比べて最初に思ったこと。それは、「ピッチはトップランナーともそう変わらない」ということだ。野口が197、渋井が195、わたしが3㎞TTなら196とこの二人のあいだ。フルでも平均193歩/分で走り切っている。

普通に考えて、女性とはいえ、世界トップの選手と同じような運動データなんてことはあまりないことに違いない。それは、鍛えたからどう、ということではないと考えていいのではないか。Qちゃんのピッチのように、同レベルの選手にあっても飛びぬけた数値については、あるいはそれが才能なのかもしれない。

いずれにしても、速いか遅いかの決め手はストライドのほうにこそある。そう考えていいのではないだろうか。

わたしのストライドは身長比では7割に満たず、90%にはるかに及ばない。そういうことなのだ。

■速く走るための要素

ピッチというのは呼吸みたいなもので、自分の意志で増やす減らすは限界があるという話を聞いたことがある。つまりリズムなのだ。「大きなストライドで走るには筋力が必要」とも言われる。

スピード--すなわち推進力を生みだす源は何かといえば、基本的にはパワーだ。つまりどれだけ強く地面をけり、その反発で生まれた力を、いかに効率よく使うかということに尽きる。だってほかに身体を動かしてくれるなにもないのだから。

身体が軽ければ少ないパワーで移動させることができるし、身体が細ければ抵抗が少なくなるだろう。スポーツカーや飛行機同様前傾したほうが抵抗は小さくなるはずだ。

腕を振ることで身体全体の筋肉と連動してスムーズな移動を助けることができるだろうし、水泳で水をかくのと同じで、空気をつかまえることはわずかにせよ移動の役に立つかもしれない。

またよく言われる体幹ともかかわってくる。体の軸がぶれないというのは、余計な動きがない、無駄なエネルギーを使わないということと同じだからだ。

■ストライドを広げるには

ストライドを広げる、つまり身体を大きく動かすには、まず関節の可動域を広げることが必要になるだろう。動きが大きくなるということは当然比例して大きなパワーが必要になる--すなわち筋力の増大が不可欠。

ただし、体が柔らかいということは、反発力を吸収してしまうことでもある。やわらかい地面を走ると脚には優しいが動きにくくなるのと同じだ(ストレッチをすべきかどうかというの問題にも関係すると思うけど、それはまた別の機会に)。

すなわち、ストライドを広げるということは怪我や故障が起こりやすくなるということでもあるだろうし、吸収されてしまう反発力というパワーを補うためにさらに大きな筋力が求められることになるだろう。

ではどうしたらよいか。まず、脚が開かないことにはどうにもならない。ある程度の関節の可動域を確保しなくてはならない。ストレッチだけでなく、走りながら大きなストライドを意識し、全身の動きとバランスよく連動する訓練が必要だろう。

大きく動かすということはバランスが崩れやすい。当然体幹も鍛えなくてはならない。腕を大きく振れば連動して脚も大きく動くので、腕、というか肩の筋力と関節の可動域も関係してくる。

それから、当然だが脚腰の筋力アップが何よりも必要だろう。繰り返すが結局のところ人間が走るためのエンジンはこれしかない。クルマに例えるなら、いくら良いガソリンを使っても、流線形のスタイルでも、足周りをチューニングしても、エンジンが非力ではスピードには限界がある。そういうことだ。

》その4に続く

この表を見比べて最初に思ったこと。それは、「ピッチはトップランナーともそう変わらない」ということだ。野口が197、渋井が195、わたしが3㎞TTなら196とこの二人のあいだ。フルでも平均193歩/分で走り切っている。

普通に考えて、女性とはいえ、世界トップの選手と同じような運動データなんてことはあまりないことに違いない。それは、鍛えたからどう、ということではないと考えていいのではないか。Qちゃんのピッチのように、同レベルの選手にあっても飛びぬけた数値については、あるいはそれが才能なのかもしれない。

いずれにしても、速いか遅いかの決め手はストライドのほうにこそある。そう考えていいのではないだろうか。

わたしのストライドは身長比では7割に満たず、90%にはるかに及ばない。そういうことなのだ。

■速く走るための要素

ピッチというのは呼吸みたいなもので、自分の意志で増やす減らすは限界があるという話を聞いたことがある。つまりリズムなのだ。「大きなストライドで走るには筋力が必要」とも言われる。

スピード--すなわち推進力を生みだす源は何かといえば、基本的にはパワーだ。つまりどれだけ強く地面をけり、その反発で生まれた力を、いかに効率よく使うかということに尽きる。だってほかに身体を動かしてくれるなにもないのだから。

身体が軽ければ少ないパワーで移動させることができるし、身体が細ければ抵抗が少なくなるだろう。スポーツカーや飛行機同様前傾したほうが抵抗は小さくなるはずだ。

腕を振ることで身体全体の筋肉と連動してスムーズな移動を助けることができるだろうし、水泳で水をかくのと同じで、空気をつかまえることはわずかにせよ移動の役に立つかもしれない。

またよく言われる体幹ともかかわってくる。体の軸がぶれないというのは、余計な動きがない、無駄なエネルギーを使わないということと同じだからだ。

■ストライドを広げるには

ストライドを広げる、つまり身体を大きく動かすには、まず関節の可動域を広げることが必要になるだろう。動きが大きくなるということは当然比例して大きなパワーが必要になる--すなわち筋力の増大が不可欠。

ただし、体が柔らかいということは、反発力を吸収してしまうことでもある。やわらかい地面を走ると脚には優しいが動きにくくなるのと同じだ(ストレッチをすべきかどうかというの問題にも関係すると思うけど、それはまた別の機会に)。

すなわち、ストライドを広げるということは怪我や故障が起こりやすくなるということでもあるだろうし、吸収されてしまう反発力というパワーを補うためにさらに大きな筋力が求められることになるだろう。

ではどうしたらよいか。まず、脚が開かないことにはどうにもならない。ある程度の関節の可動域を確保しなくてはならない。ストレッチだけでなく、走りながら大きなストライドを意識し、全身の動きとバランスよく連動する訓練が必要だろう。

大きく動かすということはバランスが崩れやすい。当然体幹も鍛えなくてはならない。腕を大きく振れば連動して脚も大きく動くので、腕、というか肩の筋力と関節の可動域も関係してくる。

それから、当然だが脚腰の筋力アップが何よりも必要だろう。繰り返すが結局のところ人間が走るためのエンジンはこれしかない。クルマに例えるなら、いくら良いガソリンを使っても、流線形のスタイルでも、足周りをチューニングしても、エンジンが非力ではスピードには限界がある。そういうことだ。

》その4に続く