朝準備しているときに雨が降っていたので、カッパを着て出たら止んでいた。

どこまでツイテいるのか…と思いながらそのまま歩いた。1時間ほどしたら暑くなって脱いだ。

しかし、雨には当たらなかったが、午後から急に冷えこんで、向かい風が冷たかった。

今日は、国道20号に絡みながらも、旧道や街道沿いの昔からの集落の中の歩きが多く、街道歩きを満喫することができた。

特に、台ヶ原宿は旧家が多く残り、それが軒を連ね、宿場の面影を濃く残していた。

また、蔦木宿から金沢宿手前の富士見町へは登り一方だった。 最高地点が960mもあるのに、大きな集落が形成されていたのにも驚いた。

最後にポカをしてしまった。予約しておいた宿へは街道からかなり離れているが、その分岐が分からないまま進んでしまった。

気づいたときには、次のすずらんの里駅まで歩いた方が近いので、予定より2km以上明日の分も歩いた。

すずらんの里駅から富士見駅まで電車で戻った。

韮崎宿~台ヶ原宿

40 韮崎宿

・甲府街道と富士川水系の水運の物資の集散地として発展した。

・地名の由来は、韮の葉のように続く七里岩の台地の先端にあるとか、台地上に野生の韮が多かったからとか、ニラミの略で七里岩の出崎と船山と睨み合っているが如きからとかの説がある。

・本陣1、旅籠17軒。 脇本陣はなかった。

6:00、街道沿いの宿をスタート。雨は止んでいた。

宿の向かいが「韮崎宿本陣跡」だったが、標柱のみ。(昨日撮影)

紅葉したハナミズキの並木が美しい韮崎市街地のメインストリートを行く。

宿場を抜けると国道20号に合流する。

まもなく国道から右の旧道へと入っていく。

「茅葺きの武家門」~当家は武田家に仕えた名家。

再び国道を暫く歩き、釜無川を渡り、また旧道を進む。

旧道に入ると車も少なく、昔ながらの街道の雰囲気にホッとする。

早くもこのような可愛いクリスマス飾りに思わずほんわかする。

「明治天皇御休止所碑」のある内藤家。碑は庭内にある。

明治13年(1880年)に三重伊勢巡行をしているが、それに関する休憩場所や野立場所などの記念碑が随所に残る。(割愛しているが)

小武川を渡ると、韮崎市から北杜市へと入っていく。橋の部分だけ国道を歩くが、また旧道歩きが続く。

やがて、国道を暫く歩くと、また旧道へと入っていく。

ここも落ち着いた昔ながらの街道を彷彿とさせる。

尾白川を渡ると、台ヶ原宿が近くなる。

台ヶ原宿~教来石宿

41 台ケ原

・「此の地高く平らにして台盤の如し、・・・・」というところから名付けられたといわれる。

・甲州道中のなかでも最もよく宿場の面影を残す。

・この宿は「日本の道百選」に選ばれている。

・本陣1 旅籠14 ここも脇本陣はなかった。

「甲州街道古道入口はらぢみち碑」~ここから少しの間自然道が続く。

その古道にある「横山道標」~道標を兼ねた馬頭観音が祀られている。台ヶ原宿現存の唯一の道標とのこと。

安政5年(1776年)のものには「右かうふみち 左はらぢ通り」と刻まれている。

そのすぐ先の横山の上にある「無銘の大石塔」(左)と「それを引くために使われたシュロ縄」(右)

この大石塔は、高さ6m、正面幅1.8m、横幅1.6mの巨石である。石には一字も刻まれていない。

この石はもと、尾白川の上流狐ん沢にあった大石だが、明治十四年日蓮上人の六百遠忌(おんき)をトし、国家安穏、五穀豊作を祈念して、日野の見法寺、白須の連照寺を中心に、明治四年から信徒たちによって、木ぞりを引くように、丸太の軌道を太いシュロの綱で、両寺の方丈釆配を振りながら、何年かの歳月を経て、ようやく横山まで引っぱり上げ、身延山七十代日祥上人の書になる「大題目」を彫刻する段になったが、資金難におち入り、これ以上の進展をみずに、そのままで風雪にさらされているとのこと。

その後ろに祀られているシュロ縄には携わった人々の髪の毛も編み込まれているという。

「台ヶ原宿」の石碑。この道は「日本の道百選」にも選ばれている。なるほど、昔ながらの宿場の面影を濃く残していた。

「岡村酒店」

「小松屋本陣跡」

「七賢人蔵元」~山梨銘醸(北原家)は寛延2年(1746年)創業。幕末には高遠藩の御用商人も勤めた。

明治天皇巡行の際は行在所にもなった。

「金養軒」~明治25年創業の元祖「信玄餅」の老舗。建物は急旅籠であった。

元祖信玄餅を食べたかったが、残念ながら定休日だった。

「旧名主宅」~豪壮な屋敷を残している。

宿場の中心部を抜けても、このような家並みが続いている。

台ヶ原宿を抜けても旧道が続く。次の教来石宿を目指す。

途中の国道にレストランが見えたので、そこで昼食を摂った。

田舎風かつ定食。このレストランは南アルプスの三百名山巡りのときに入った記憶がある。

店内の様子もはっきりと覚えているし、「山梨へ入ったらほうとうを」という看板に引かれて、そのときはほうとうを食べた。

教来石宿~蔦木宿

42 教来石宿

・「キョウライシ」と呼び、名の由来はヤマトタケルが東征の折り、座った大きな石を、村人が「経て来石(へてこいし)」と呼び、村名にしたが、経を教と書き誤り、今の名になったといわれる。

・またこの宿は宿場は旅人のためではなく、国境の警備が目的であった。口留番所「山口の関所」が置かれ、信濃と甲州の国境警備の役割を果たした。

・本陣1 脇本陣1 旅籠7

旧道から国道に出たところが、宿場の中心部らしいが、「河西本陣跡」には「明治天皇御休止址碑」が立つだけで、宿場の面影はまったくなし。

再び旧道を進むと、明治天皇が田植えをご覧になった場所や、美味しいと誉め称えた御膳水跡の記念碑が立っている。

「山口の関所跡」~向かい合って、武田信玄が設けた甲州24関の「鳳来山口関碑」と徳川幕府が設けた「口留番所跡碑」が向かい合って立っている。

その先の釜無川が甲斐国(山梨県)と信濃国(長野県)の国境となる。

国道には新国界橋が架かっているが、旧道の国界橋を渡るために藪で覆われた旧道を進んだ。

渡り切った先には害獣除けの電流ネットが張られていた。電流線に触らないように開けて通過した。自分にとっては、ここが関所だった。

国道を横切って旧道を進む。

一昨日ナンテンとアップしたら、Ka女史からピラカンサとの指摘を受けて訂正した。

これは、間違いなくナンテンだろう?

少し高い所から下って行くと、蔦木宿の集落が見えてくる。

蔦木宿~富士見町

43 蔦木宿

・信州に入って初めての宿。慶長16(1611)に計画的に作られた為、宿の両側に枡形道が残されていたりして宿場としての形態が整えられている。

・国道に面しているが、連子格子造りの民家が散見される。また、街道沿いの家々には当時の屋号を記した木札が下げられているなど、旧宿場町の風情が感じることができる。

・尚数度の大火に見舞われ、ほとんどの家屋が焼失している。

・本陣1 脇本陣1 旅籠15

「蔦木宿案内標識」

「本陣大阪屋源右衛門跡」~元治元年(1864年)の大火後に建てられた本陣門を残している。

古い家並みが続く。1軒ごとに昔の屋号が掲げられている。

「蔦木宿の当時の家並み案内図」

蔦木宿を抜けると、ずっと旧道歩きが続くが、どんどん上り坂になっていく。

瀬沢集落の「吉見屋」。この坂を上りきったら標高840mだったが、このあともまだまだ上りが続く。

標高は950mにもなっているのに、平地のような集落が続くいているのに驚きながら歩を進める。

奥の山は、南アルプス北端の三百名山・入笠山(1955m)。1000m近いところから眺めているので、それほど高い山には見えない。

(上)GPSの最高地点964m。右の数字は今日のそこまでの距離。

(下)そこに地点から眺める旧道の集落。

その先にある「旅館桔梗屋跡」~明治から大正にかけて伊藤左千夫、竹久夢二、再統一茂吉、田山花袋等多くの歌人文人が訪れ、サロン的な役割を果たしたという。

この辺りで、宿への道をスマホで確認すれば良かったのだが、下校中の2年生軍団に掴まり、いろいろお喋りしながら歩いた。

ふと気付いてスマホで調べたら、すでに2kmほども過ぎていた。戻るのも億劫なので、先のすずらん駅入口まで歩いて、15:50、そこをゴールとした。

すずらんの里駅まで来て、初めて雪化粧した山頂部を見せた甲斐駒ヶ岳。

しかし、一駅前の富士見駅まで戻る電車は1時間後だった。ブログの下準備をして過ごした。

富士見駅から宿までは1kmほどあり、結局、素泊まり専門の分水旅館(3500円)に着いたのは、17:30になっていた。

線路を挟んだ国道にはコンビニもあるが、かなり遠回りをしなくてはならないとのこと。

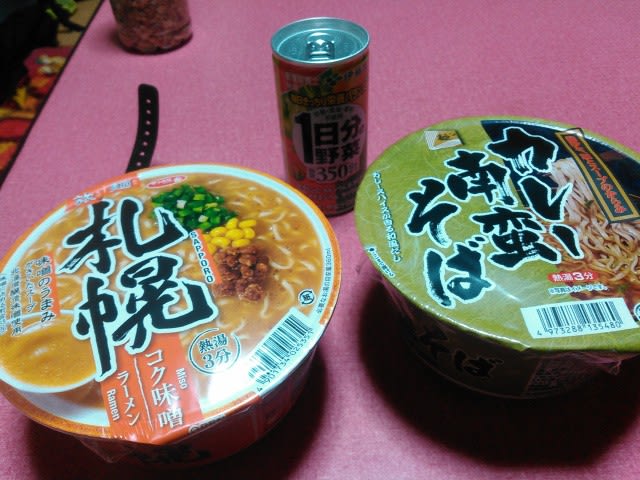

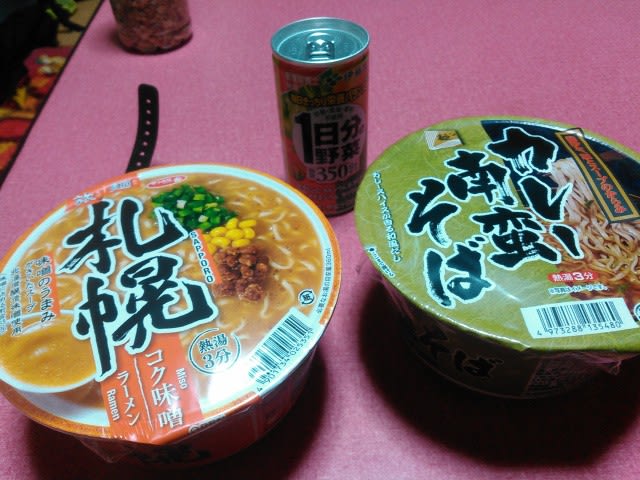

親切なおばあちゃんが「カップ麺ならあるよ」という。明日の朝の分も合わせて2個お願いしたら、「250円でいいよ」とのことで、野菜ジュースを付けてくれた。「明日途中で美味しいもの食べればいいさ」と言ってくれた。ビールは置いてなかった。

案内された部屋は、12畳間の大きな部屋で流し台や洋式トイレも付いている。

函館でも雪が降ったそうだが、こちらも午後から急に寒くなって、宿に着いたときには冷え切っていた。

ありがたい大浴場は小さな温泉並みの大きさだった。

風呂から上がって、こたつに入ってカップラーメンを食べた。

腹を決めて、ゆっくりとブログアップしたら、22時近くになった。

明日はいよいよラストウォークである。距離も短いのでゆっくり出て?ゆっくり歩くつもりだ。

どこまでツイテいるのか…と思いながらそのまま歩いた。1時間ほどしたら暑くなって脱いだ。

しかし、雨には当たらなかったが、午後から急に冷えこんで、向かい風が冷たかった。

今日は、国道20号に絡みながらも、旧道や街道沿いの昔からの集落の中の歩きが多く、街道歩きを満喫することができた。

特に、台ヶ原宿は旧家が多く残り、それが軒を連ね、宿場の面影を濃く残していた。

また、蔦木宿から金沢宿手前の富士見町へは登り一方だった。 最高地点が960mもあるのに、大きな集落が形成されていたのにも驚いた。

最後にポカをしてしまった。予約しておいた宿へは街道からかなり離れているが、その分岐が分からないまま進んでしまった。

気づいたときには、次のすずらんの里駅まで歩いた方が近いので、予定より2km以上明日の分も歩いた。

すずらんの里駅から富士見駅まで電車で戻った。

韮崎宿~台ヶ原宿

40 韮崎宿

・甲府街道と富士川水系の水運の物資の集散地として発展した。

・地名の由来は、韮の葉のように続く七里岩の台地の先端にあるとか、台地上に野生の韮が多かったからとか、ニラミの略で七里岩の出崎と船山と睨み合っているが如きからとかの説がある。

・本陣1、旅籠17軒。 脇本陣はなかった。

6:00、街道沿いの宿をスタート。雨は止んでいた。

宿の向かいが「韮崎宿本陣跡」だったが、標柱のみ。(昨日撮影)

紅葉したハナミズキの並木が美しい韮崎市街地のメインストリートを行く。

宿場を抜けると国道20号に合流する。

まもなく国道から右の旧道へと入っていく。

「茅葺きの武家門」~当家は武田家に仕えた名家。

再び国道を暫く歩き、釜無川を渡り、また旧道を進む。

旧道に入ると車も少なく、昔ながらの街道の雰囲気にホッとする。

早くもこのような可愛いクリスマス飾りに思わずほんわかする。

「明治天皇御休止所碑」のある内藤家。碑は庭内にある。

明治13年(1880年)に三重伊勢巡行をしているが、それに関する休憩場所や野立場所などの記念碑が随所に残る。(割愛しているが)

小武川を渡ると、韮崎市から北杜市へと入っていく。橋の部分だけ国道を歩くが、また旧道歩きが続く。

やがて、国道を暫く歩くと、また旧道へと入っていく。

ここも落ち着いた昔ながらの街道を彷彿とさせる。

尾白川を渡ると、台ヶ原宿が近くなる。

台ヶ原宿~教来石宿

41 台ケ原

・「此の地高く平らにして台盤の如し、・・・・」というところから名付けられたといわれる。

・甲州道中のなかでも最もよく宿場の面影を残す。

・この宿は「日本の道百選」に選ばれている。

・本陣1 旅籠14 ここも脇本陣はなかった。

「甲州街道古道入口はらぢみち碑」~ここから少しの間自然道が続く。

その古道にある「横山道標」~道標を兼ねた馬頭観音が祀られている。台ヶ原宿現存の唯一の道標とのこと。

安政5年(1776年)のものには「右かうふみち 左はらぢ通り」と刻まれている。

そのすぐ先の横山の上にある「無銘の大石塔」(左)と「それを引くために使われたシュロ縄」(右)

この大石塔は、高さ6m、正面幅1.8m、横幅1.6mの巨石である。石には一字も刻まれていない。

この石はもと、尾白川の上流狐ん沢にあった大石だが、明治十四年日蓮上人の六百遠忌(おんき)をトし、国家安穏、五穀豊作を祈念して、日野の見法寺、白須の連照寺を中心に、明治四年から信徒たちによって、木ぞりを引くように、丸太の軌道を太いシュロの綱で、両寺の方丈釆配を振りながら、何年かの歳月を経て、ようやく横山まで引っぱり上げ、身延山七十代日祥上人の書になる「大題目」を彫刻する段になったが、資金難におち入り、これ以上の進展をみずに、そのままで風雪にさらされているとのこと。

その後ろに祀られているシュロ縄には携わった人々の髪の毛も編み込まれているという。

「台ヶ原宿」の石碑。この道は「日本の道百選」にも選ばれている。なるほど、昔ながらの宿場の面影を濃く残していた。

「岡村酒店」

「小松屋本陣跡」

「七賢人蔵元」~山梨銘醸(北原家)は寛延2年(1746年)創業。幕末には高遠藩の御用商人も勤めた。

明治天皇巡行の際は行在所にもなった。

「金養軒」~明治25年創業の元祖「信玄餅」の老舗。建物は急旅籠であった。

元祖信玄餅を食べたかったが、残念ながら定休日だった。

「旧名主宅」~豪壮な屋敷を残している。

宿場の中心部を抜けても、このような家並みが続いている。

台ヶ原宿を抜けても旧道が続く。次の教来石宿を目指す。

途中の国道にレストランが見えたので、そこで昼食を摂った。

田舎風かつ定食。このレストランは南アルプスの三百名山巡りのときに入った記憶がある。

店内の様子もはっきりと覚えているし、「山梨へ入ったらほうとうを」という看板に引かれて、そのときはほうとうを食べた。

教来石宿~蔦木宿

42 教来石宿

・「キョウライシ」と呼び、名の由来はヤマトタケルが東征の折り、座った大きな石を、村人が「経て来石(へてこいし)」と呼び、村名にしたが、経を教と書き誤り、今の名になったといわれる。

・またこの宿は宿場は旅人のためではなく、国境の警備が目的であった。口留番所「山口の関所」が置かれ、信濃と甲州の国境警備の役割を果たした。

・本陣1 脇本陣1 旅籠7

旧道から国道に出たところが、宿場の中心部らしいが、「河西本陣跡」には「明治天皇御休止址碑」が立つだけで、宿場の面影はまったくなし。

再び旧道を進むと、明治天皇が田植えをご覧になった場所や、美味しいと誉め称えた御膳水跡の記念碑が立っている。

「山口の関所跡」~向かい合って、武田信玄が設けた甲州24関の「鳳来山口関碑」と徳川幕府が設けた「口留番所跡碑」が向かい合って立っている。

その先の釜無川が甲斐国(山梨県)と信濃国(長野県)の国境となる。

国道には新国界橋が架かっているが、旧道の国界橋を渡るために藪で覆われた旧道を進んだ。

渡り切った先には害獣除けの電流ネットが張られていた。電流線に触らないように開けて通過した。自分にとっては、ここが関所だった。

国道を横切って旧道を進む。

一昨日ナンテンとアップしたら、Ka女史からピラカンサとの指摘を受けて訂正した。

これは、間違いなくナンテンだろう?

少し高い所から下って行くと、蔦木宿の集落が見えてくる。

蔦木宿~富士見町

43 蔦木宿

・信州に入って初めての宿。慶長16(1611)に計画的に作られた為、宿の両側に枡形道が残されていたりして宿場としての形態が整えられている。

・国道に面しているが、連子格子造りの民家が散見される。また、街道沿いの家々には当時の屋号を記した木札が下げられているなど、旧宿場町の風情が感じることができる。

・尚数度の大火に見舞われ、ほとんどの家屋が焼失している。

・本陣1 脇本陣1 旅籠15

「蔦木宿案内標識」

「本陣大阪屋源右衛門跡」~元治元年(1864年)の大火後に建てられた本陣門を残している。

古い家並みが続く。1軒ごとに昔の屋号が掲げられている。

「蔦木宿の当時の家並み案内図」

蔦木宿を抜けると、ずっと旧道歩きが続くが、どんどん上り坂になっていく。

瀬沢集落の「吉見屋」。この坂を上りきったら標高840mだったが、このあともまだまだ上りが続く。

標高は950mにもなっているのに、平地のような集落が続くいているのに驚きながら歩を進める。

奥の山は、南アルプス北端の三百名山・入笠山(1955m)。1000m近いところから眺めているので、それほど高い山には見えない。

(上)GPSの最高地点964m。右の数字は今日のそこまでの距離。

(下)そこに地点から眺める旧道の集落。

その先にある「旅館桔梗屋跡」~明治から大正にかけて伊藤左千夫、竹久夢二、再統一茂吉、田山花袋等多くの歌人文人が訪れ、サロン的な役割を果たしたという。

この辺りで、宿への道をスマホで確認すれば良かったのだが、下校中の2年生軍団に掴まり、いろいろお喋りしながら歩いた。

ふと気付いてスマホで調べたら、すでに2kmほども過ぎていた。戻るのも億劫なので、先のすずらん駅入口まで歩いて、15:50、そこをゴールとした。

すずらんの里駅まで来て、初めて雪化粧した山頂部を見せた甲斐駒ヶ岳。

しかし、一駅前の富士見駅まで戻る電車は1時間後だった。ブログの下準備をして過ごした。

富士見駅から宿までは1kmほどあり、結局、素泊まり専門の分水旅館(3500円)に着いたのは、17:30になっていた。

線路を挟んだ国道にはコンビニもあるが、かなり遠回りをしなくてはならないとのこと。

親切なおばあちゃんが「カップ麺ならあるよ」という。明日の朝の分も合わせて2個お願いしたら、「250円でいいよ」とのことで、野菜ジュースを付けてくれた。「明日途中で美味しいもの食べればいいさ」と言ってくれた。ビールは置いてなかった。

案内された部屋は、12畳間の大きな部屋で流し台や洋式トイレも付いている。

函館でも雪が降ったそうだが、こちらも午後から急に寒くなって、宿に着いたときには冷え切っていた。

ありがたい大浴場は小さな温泉並みの大きさだった。

風呂から上がって、こたつに入ってカップラーメンを食べた。

腹を決めて、ゆっくりとブログアップしたら、22時近くになった。

明日はいよいよラストウォークである。距離も短いのでゆっくり出て?ゆっくり歩くつもりだ。