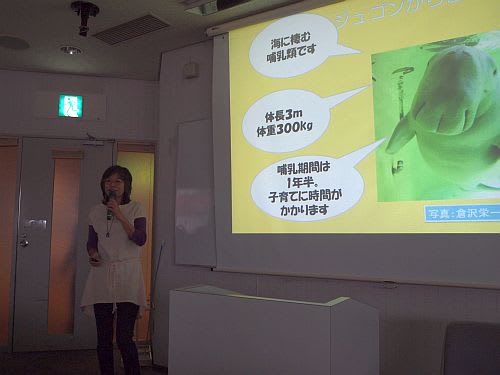

10月5日(日)、大阪天満橋のドーンセンターで、ジュゴン連続講座の第2回を開催しました。

今回は、海の生き物を守る会とジュゴン保護キャンペーンセンターの共催企画です。

まず、それぞれの会の活動内容について報告しました。

講師は、海の生きものを守る会代表の向井宏さん

今回、沖縄、タイ、フィリピンでの調査結果から、沖縄ジュゴン保護を考えました。

まずは、ジュゴンの生活史から。繁殖期についてはまだよくわかっていないようです。

天敵には、サメなどがいるが、今最大の天敵はヒトだそうです。

これは、八重山も含めたジュゴン捕獲統計(1893年~)。

1917年ごろには、ジュゴンは捕獲統計上、姿を消しています。

沖縄のジュゴンは絶滅したと思われていました・・・。

しかし、辺野古基地建設案が浮上した時にジュゴンは、その姿を現すのです。

左側は、ジュゴンのはみ跡が頻繁に見つかる嘉陽の航空写真。

この嘉陽の浜で、やぐらを建ててジュゴンの調査をされました。

3か月以内に撤去しなければいけません。

許可を得るのに数カ月、300万円を投じて建てられたやぐらですが、

40日間、24時間体制で観測されましたが、とうとうジュゴンは

見えませんでした。

沖縄のジュゴンは、夜に海草を食べにくるので、はみ跡は見つかりますが、

昼間はえさ場に来ないのです。フィリピンなどでは、昼間もえさ場にくるので、

沖縄では、人間の影響が大きいようです。

タイのTrang沖での調査について。

タイでも、ジュゴンは減っていますが、まだ群れが見られます。

ジュゴンは、何をどのくらい食べるか?を調べるために、

100m×100mの枠を設定し、毎日干潮時にすべての食べ跡を調べると食べた量と種がわかります。

ここでは、ジュゴンはウミヒルモだけを食べているようです。

2週間の調査から、ジュゴンの年間摂餌量を推定することができました。

今度は、フィリピン、ミンダナオ島ダバオ湾での調査の様子。

ここでも、やぐらを建てましたが、沖縄とはえらい違いで、交渉に30分、5千円で建ったそうです。

30日間の調査で、ここでもウミヒルモのみを食べること、小潮のときによく

摂餌していることなどがわかりました。

タイとフィリピンの調査から、ウミヒルモの藻場面積に対して、

何頭のジュゴンが棲めるかの計算をしたところ、

藻場に対して、ジュゴンの個体数が多すぎるという結果になりました。

鳥羽水族館のような飼育下では、ジュゴンは一日に体重の1割のアマモを食べますが、

野生のジュゴンは、もっと粗食に耐えているようです。

タイとフィリピンの調査から、ジュゴンにとって、ウミヒルモの藻場が

大切であることが分かりましたが、沖縄はウミヒルモの純群落が少ないのです。

また、ジュゴンはきれいな砂地の藻場でしか採餌しない(砂地にサンゴ礫が

混じった藻場では採食できない)ことから、きれいな砂地の辺野古の藻場の

重要性は、更に明らかだと言えます。

絶滅に瀕している沖縄ジュゴン。

夜間にしか採食できず、摂食量が少なすぎる状態にあるようです。

そんな中、沖縄ジュゴンにとっての、もっとも大きな脅威は埋め立てです。

あまりに数が減ってしまった沖縄ジュゴン。個体群の回復には、フィリピンのジュゴンとの

交流が考えられますが、フィリピンのジュゴンが沖縄に定着したり、

子どもが育つためにも、ジュゴンが生育する環境を残しておかなければいけません。

辺野古・大浦湾は、様々な環境要素が組み合わさった、生物多様性の宝庫です。

この素晴らしい環境を壊さず、しっかり守っていきましょう。

沖縄・タイ・フィリピンでの調査データに基づいた解説をお聞きし、

辺野古の海草藻場の重要性を再認識し、沖縄ジュゴンが永遠に生き続ける海を

守っていきたいと、心新たにしました。

今回の学習会には、三重県の津から元南山大学教授の目崎さんが来られたほか、

東京から「この会に参加するために来ました!」という女性、京都のスワロウカフェの方たちの参加もあり、

新しいつながりが出来ました。

向井さんのお知り合いも来てくださって、終了後の喫茶店での交流会も盛り上がりました。

向井さん、いろんな質問に答えてくださってありがとうございました。

ZAN

ZAN