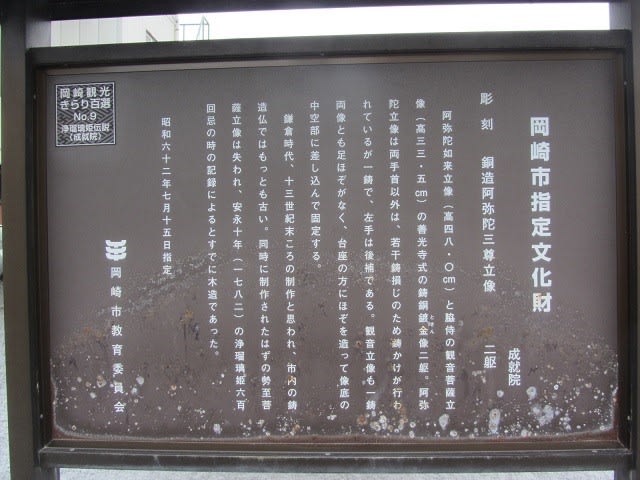

浄瑠璃姫の菩提を弔うために、侍女の十五夜は、冷泉という尼になり、浄瑠璃姫が身を投げた淵の川岸に庵室を結び、冷泉寺としました。

後にこの地に竜沢永源が、浄瑠璃姫の供養のため、創立したのが成就院とされています。

境内の墓地には浄瑠璃姫の墓、 侍女・冷泉の墓、穴観音、足跡岩があります。

浄瑠璃姫の菩提を弔うために、侍女の十五夜は、冷泉という尼になり、浄瑠璃姫が身を投げた淵の川岸に庵室を結び、冷泉寺としました。

後にこの地に竜沢永源が、浄瑠璃姫の供養のため、創立したのが成就院とされています。

境内の墓地には浄瑠璃姫の墓、 侍女・冷泉の墓、穴観音、足跡岩があります。

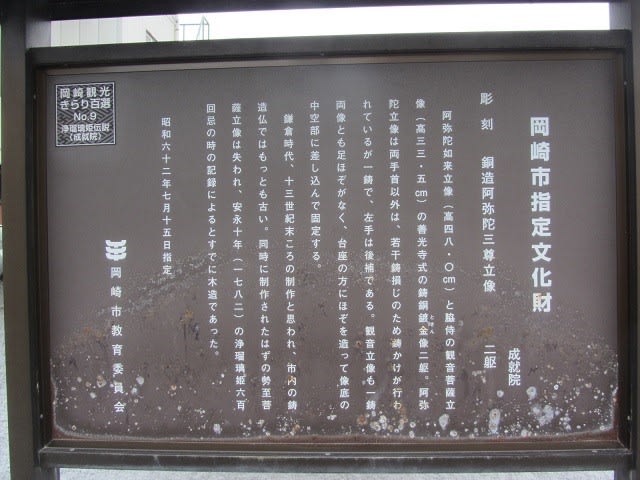

岡崎の安心院の創建は寿永年間(1182~83)、義経が浄瑠璃姫の菩提を弔うため開いたのが始まりと伝えられています。

義経の念持仏で浄瑠璃姫が賜ったと伝わる十一面観世音菩薩坐像を安置しています。

当初は妙大寺という七堂伽藍が立ち並ぶ大きな寺でしたが、戦火により衰退し、今では本堂と庫裡を残すのみです。

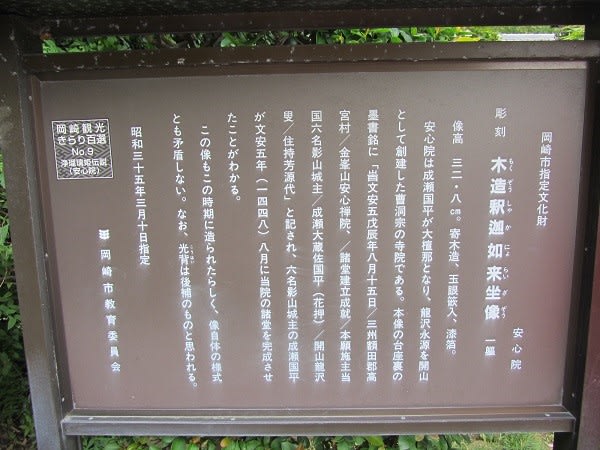

駒札によると、文安5年(1448年)に成瀬国平が大檀那になってこの寺を建立、木像の釈迦如来像を寄進し、以来成瀬家の菩提寺になったとのことです。

境内には、芭蕉の句碑もあります。

浄瑠璃姫が身を投げたという菅生川沿いの浄瑠璃広場には、浄瑠璃ヶ淵跡の句碑が建っています。

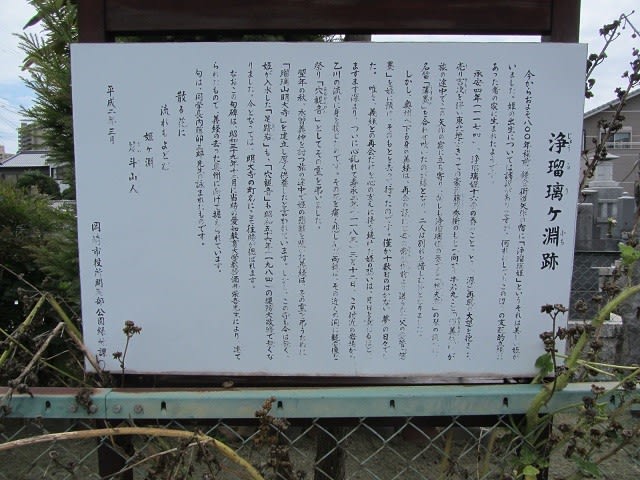

浄瑠璃ヶ淵跡

今からおよそ800年程前、鎌倉街道矢作の宿に「浄瑠璃姫」というそれは美しい姫がいました。姫の出生については諸説がありますが、何れにしてもこの辺りの支配的立場にあった者の家に生まれたようです。

承安四年(1174)、浄瑠璃姫十六歳の春のこと、とき、源氏再興の大望を抱き、金売り吉次を伴い東北地方きっての豪族藤原秀衡のもとへ向かう牛若丸こと「源義経」が旅の途中でこの矢作の宿に立ち寄り、折しも浄瑠璃姫の奏でる「想夫恋(そうふれん)」の琴の調べに、名笛「薄墨(うすずみ)」を合わせ吹いたのが縁となり、二人は別れを惜しむ中となりました。

しかし、奥州へ下る身の義経は、再開の証にと母の常磐御膳(ときわごぜん)より送られた父の愛管「薄墨」を姫に預け、そのもとを去って行ったのです。僅か十数日のはかない夢の日々でした。唯々、義経との再会だけを心の支えに待ち続けた姫の想いは、月日を重ねるほどにますます深まり、ついに心乱れて寿永二年(1183)三月十二日、この付近の岩場から乙川の流れに身を投じたのです。その死を痛く悲しんだ両親は、その近くの洞に観音像を祭り「穴観音」としてその霊を弔いました。

翌年の秋、木曽義仲を討つ旅の途中で姫の悲報を聞いた義経は、その霊を弔うために「瑠璃山明大寺」を建立し厚く供養したと言われています。しかし、この寺も今は無く、姫が入水した「足跡岩」も、「穴観音」も昭和五十六年(1984)の堤防大改修で無くなりました。今となっては、明大寺の町名にこそ往事が偲ばれます。

なおこの句碑は、昭和三十九年十二月に当時の愛知教育大学教授酒井栄吾先生により、建てられたもので、義経の去った奥州に向けて据えられています。

句は、同学長内藤卯三郎先生の詠まれたものです。

散る花に

流れもよどむ

姫ヶ淵

笈斗山人(おいとさんじん)

平成2年3月 岡崎市役所開発部公園緑地課

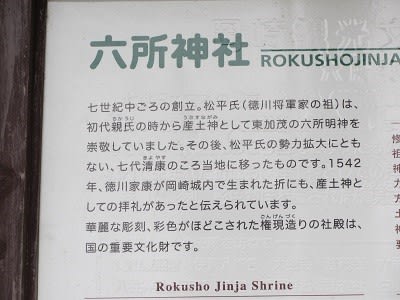

六所神社は37代・斉明天皇の勅願により、奥州の六所大明神を歓請し創立したと伝えられています。

松平氏が三河入国以来、代々崇敬厚く、徳川家康の産土神として江戸幕府の厚い保護を受けました。

楼門は、4代将軍・家綱が寄進したものといわれています。

現在の社殿は寛永11年(1634年)~寛永13年にかけて三代将軍・徳川家光が再建したものです。

日光東照宮を思わせる華麗な社殿ですね。