浜松市中区中沢町の信貴山(しぎさん)別院は、奈良県・信貴山の遠州別院です。

本堂(毘沙門堂)

本尊の毘沙門天をお祀りしています。

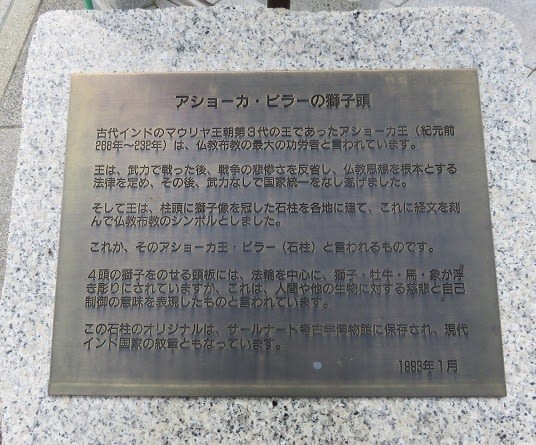

アショーカピラー

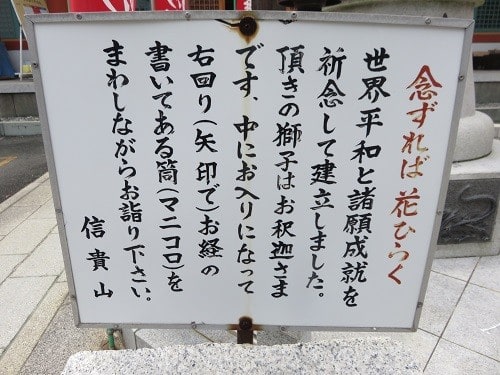

念ずれば花ひらく

世界平和と諸願成就を祈念して建立されました。

頂の獅子はお釈迦様です。

右回りでお経の書いてある筒(マニコロ)を回しながらお詣りします。

浜松市中区中沢町の信貴山(しぎさん)別院は、奈良県・信貴山の遠州別院です。

本堂(毘沙門堂)

本尊の毘沙門天をお祀りしています。

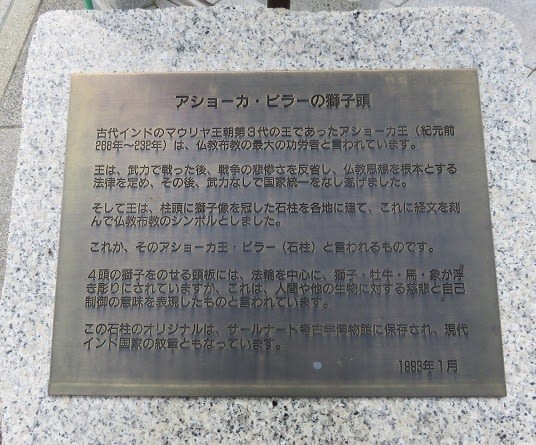

アショーカピラー

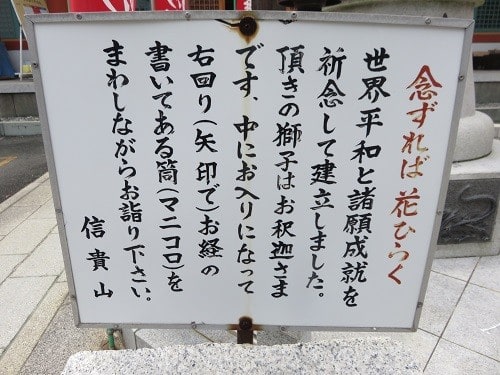

念ずれば花ひらく

世界平和と諸願成就を祈念して建立されました。

頂の獅子はお釈迦様です。

右回りでお経の書いてある筒(マニコロ)を回しながらお詣りします。

長栄寺の山門以外の建物は、明治の火災で焼失し、現在の本堂や庫裡は、昭和47年(1972)に新築完成されたものです。

鐘堂は、総欅造りで平成4年(1992)に完成しました。

本堂の裏手に行くと、濃淡のピンクのハナモモが咲き誇っていました。

浜松市中区花川町にある長栄寺。

山門脇の枝垂桜が有名だと聞いて、今年の春、初めて訪ねました。

どうですか!

見事な枝垂桜でしょう。

日蓮宗の福聚山(ふくじゅさん)長栄寺といい、元名3年(1617)に本住坊日陽上人が開いたと伝えられているが、それよりも7~80年前から寺のような形であったと思われる。山門は、この寺で一番古い建物である、明治の火災では消失を免れたが、柱の焦げ跡が寺の歴史を物語っている。現在の本堂と庫裡は、昭和47年(1972)に新築完成された。現在の鐘堂は、総欅造りで平成4年(1992)に完成した。毎年除夜の鐘を打つ大晦日は大勢の人で賑わっている。

本堂

二の鳥居をくぐって社殿へと進んで行きます。

舞殿

正月3日の国指定無形文化財の「田遊神事」、また、4月の例祭では国指定重要無形民俗文化財の「十二段舞楽」がここで舞われます。

拝殿

恒例の祭典及び結婚式、祈祷祭等は全て拝殿にて行われています。

明治19年の再建で間口5間2尺5寸、奥行3件1尺5寸入母屋造の建物で、屋根は檜皮葺です。

本殿は、明治15年の大火にて焼失しましたが、明治19年再建されました。

間口3間1尺5寸、高さ4丈3尺で屋根は総檜皮葺の大社造で、御祭神「大己貴命」を祀っています。

元亀3年(1572年)、甲斐の武田信玄が遠江に侵攻した際、小國神社の神職は徳川家康に味方しました。

天正3年(1575年)、徳川家康が社殿を再建し、江戸時代に入ってからも歴代の将軍が社殿の造営や営繕、社領の寄進を行いました。

明治5年(1873年)に県社に列格し、翌明治6年(1874年)には国幣小社に昇格しました。

社務所