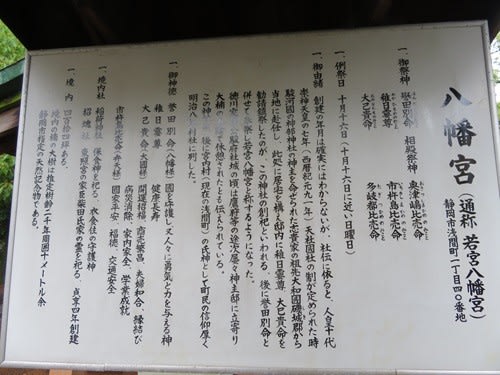

駿府城公園から臨済寺へ向かう途中にある若宮八幡宮。

こちらもも徳川家康ゆかりの神社として知られています。

境内の大楠は、樹齢1000年以上と伝えられています。

家康は、鷹狩りの道中に度々ここに立ち寄り、大楠の木陰で休息をとったと伝えられています。

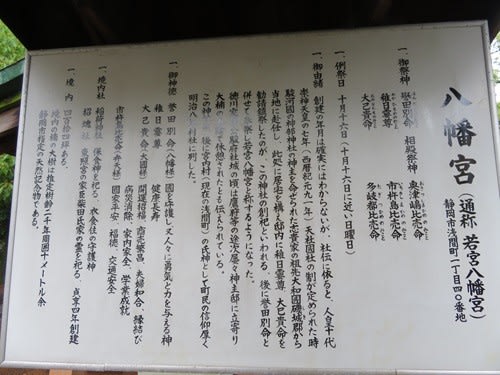

駿府城公園から臨済寺へ向かう途中にある若宮八幡宮。

こちらもも徳川家康ゆかりの神社として知られています。

境内の大楠は、樹齢1000年以上と伝えられています。

家康は、鷹狩りの道中に度々ここに立ち寄り、大楠の木陰で休息をとったと伝えられています。

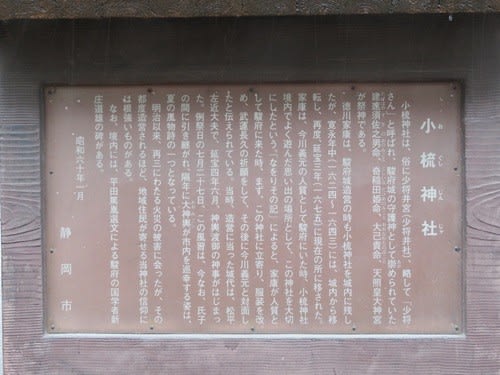

静岡市葵区の紺屋町に鎮座する小梳神社(おぐしじんじゃ)は、奈良時代以前の由緒をもつ古社です。

静岡駅からわずか200m。繁華街の一角にあります。

竹千代(後の徳川家康)が人質として駿府に来たとき、まずはこの神社に立ち寄り、服装を改め武運長久の祈願をしてから、今川義元と対面したと伝えられています。

その後、徳川家康が天下を統一し駿府城にとどまるにあたり、代々徳川家の守り神である大己貴命と天照大神の2柱を合祀して、駿府城の守護神として尊崇されてきました。

平安時代初期のころから少将井神社とも呼ばれました。

小梳神社

小梳神社は、俗に少将井宮(少将井社)、略して「少将さん」と呼ばれ、駿府城の守護神として崇められていた。

建速須佐之男命、奇稲田姫命、大己貴命、天照皇大神宮が祭神である。

徳川家康は、駿府城造営の時も小梳神社を城内に残したが、寛永年中(1624-43)には、城内から移転し、再度、延宝3年(1675)に現在の所に移された。

家康は、今川義元の人質として駿府にいた時、小梳神社境内でよく遊んだ思い出の場所として、この神社を大切にしたという。「なをりその記」によると、家康が人質として駿府に来た時、まず、この神社に立寄り、服装を改め、武運長久の祈願をして、その後に今川義元と対面したと伝えられている。当時、造営に当った城代は、松平左近大夫で、延宝4年6月、神輿渡御の神事がはじまった。例祭日の7月27日、この風習は、今なお、氏子の間に引継がれ、隔年に大神輿が市内を巡幸する姿は、夏の風物詩の一つとなっている。

明治以来、再三にわたる火災の被害に会ったが、その都度造営されるほど、地域住民が寄せる当神社の信仰には根強いものがある。

なお、境内には、平田篤胤選文による駿府の国学者新庄道雄の碑がある。

昭和60年1月 静岡市

祭神は建速須佐之男命、奇稲田姫命。

境内に湧き出る水は江戸時代から「霊水・少将の井」と呼ばれ、病気平癒・健康増進の霊水として知られ、多くの人がお水取に訪れています。

霊水・少将の井

宗像神社

稲荷神社

新庄道雄の碑

宝台院は、日露戦争時には、ロシア兵の捕虜収容所となりました。

本堂は、旧国宝でしたが、1940年(昭和15年)1月15日の静岡大火で焼失。

現在は、モダンな建物となっています。

本堂内陣は、天井の高い本堂で、本尊の両脇には徳川家康の旗印で使っていた「厭離穢土」「欣求浄土」の文字が並んでいます。

本尊は白本尊と呼ばれ、芝増上寺の黒本尊と共に家康の守り本尊となった阿弥陀如来立像(国・重要文化財)です。白本尊と呼ばれる由来は、金箔の下に白い胡粉が使われていたからと言われています。

若き日の家康像として注目されている家康公の自画像(市・重要文化財)も所蔵しています。(宝台院HPより)

かしく坊の辞世

唄がうまかった風狂人の辞世の句。

宝台院の裏門で死す。

その名をかしくといい、摂津大阪生まれの人とあります。

法名は「雲水夢覚禅門」。

稲荷大明神

延命地蔵尊