※「靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その1」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

というわけで、「寄せられた言の葉・絵画」のその2です。

昨年と同じくその2では絵画が多く登場します。

非常に流麗で印象的なものが多いのでじっくり楽しんでみてください

写真は全てクリックで拡大されます。

----- 靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その2 -----

アヤメの花。

画家・保井梅香さん。

どこかの湾からの眺めですね。

画家・木本重利さん。

たくさんのスズメたち。

画家・井上真澄さん。

朝顔。

画家・鎌田万里子さん。

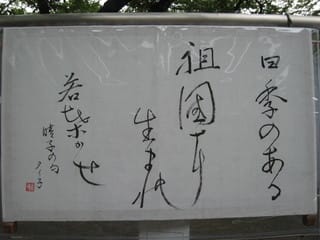

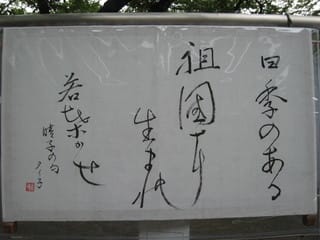

「四季のある 祖国に生まれ 若柴かせ」

飯島タイ子さん。

「春子の句」とあるので、俳人・飯島晴子さんの句かも知れません。

画家・一條雅香さん。

黒田サチ子さん。

「東京だヨ おっ母さん

やさしかった兄さんが

田舎の話を聞きたいと

桜の下でさぞかし待つだろおっ母さん

あれがあれが九段坂

逢ったら泣くでしょ兄さんも」

古茂田杏子さん。

歌手・島倉千代子さんの「東京だョおっ母さん」より。

戦後に発表されたこの歌、150万枚を売り上げる大ヒットだったのですが、歌詞の「九段坂」が軍国主義的だという理由で、NHKではこの2番の歌詞が全てカットされ、放送して貰えなかったとのことです。

酷い話だと思います。

藤の花と小鳥。

吉田公子さん。

アジサイ。

田山多美代さん。

風にそよぐ竹林。

画家・畑佐祝融さん。

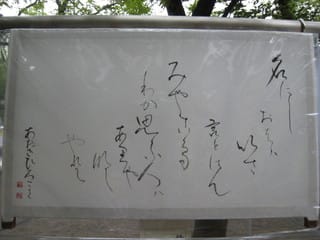

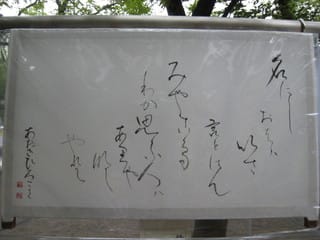

「名にしおわば いざ言とはん みやこ鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」

特別縁故・青木寛子さん。

伊勢物語にて在原業平が詠んだ和歌です。

歯科医師・島本和則さん。

富士山と桜

画家・酒井俊幸さん。

飛び立つカモメ。

画家・鈴木義明さん。

シャルトルのノートルダム大聖堂。

画家・服部正子さん。

特別縁故・一杉昭夫さん。

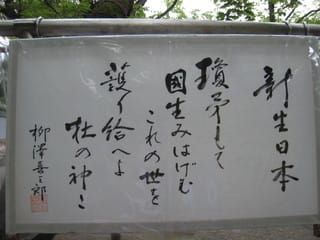

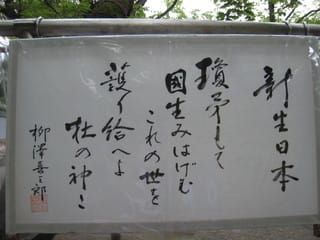

「新生日本 瓊矛(ぬほこ)もて 国生みはげむ これの世を 護りたまへよ 杜(もり)の神々」

戦友・柳澤喜三郎さん。

瓊矛とは日本神話において伊弉諾(イザナギ)と伊弉冉(イザナミ)の二神が国生みに用いたという玉で飾った矛(あまのさかほこ)です。

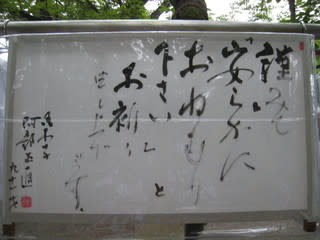

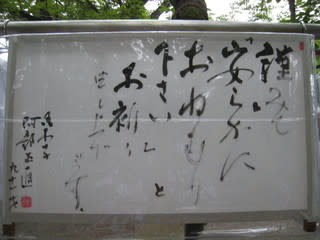

『謹みて「安らかにおねむり下さい」とお祈り申し上げます。』

画家・阿部風木子さん。

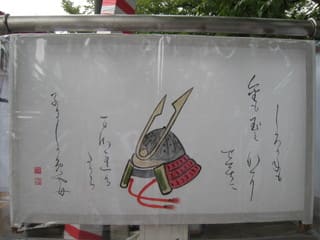

「負けじ魂」

書家・牧野真治さん。

「美しいものは 永遠のよろこび」

画家・柳瀬弘子さん。

靖国神社の能楽堂。

画家・後藤真由美さん。

枝垂桜と鶴。

画家・柴田貢代さん。

すごい美しさです

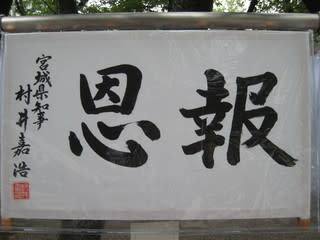

「経世済民(けいせいさいみん)」

経済評論家・渡邉哲也さん。

世の中をよく治めて人々を苦しみから救うという意味です。

画家・阿部毬子さん。

画家・高木多美子さん。

画家・坂口芳秋さん。

「北国晩冬日本海 潮風暖炉之夕暮れ」

画家・一杉早苗さん。

画家・永江一博さん。

画家・水上玲さん。

画家・小濱綸津さん。

「我が故郷の大分県中津城」

画家・原田重穂さん。

「特攻の 血涙凝りし ハイビスカス」

画家・青木孝さん。

この人達の奮戦がなかったら、今頃日本という国は植民地になって消滅していたかも知れません。

靖国神社でゆっくり休んで、そして毎年30万人が訪れる「みたままつり」では祭りの華やぎを大いに楽しんでほしいと思います。

画家・後藤芳世さん。

画家・産形美智子さん。

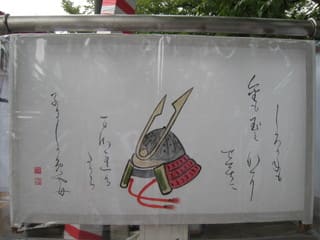

「しろかねも 金(こがね)も玉も何にせむ まされるたから 子に及(し)かめやも」

画家・塩澤烈子さん。

万葉集の山上憶良より。

「人生は 美て(で)あり 愛て(で)あり」

崇敬奉賛会会長・扇千景さん。

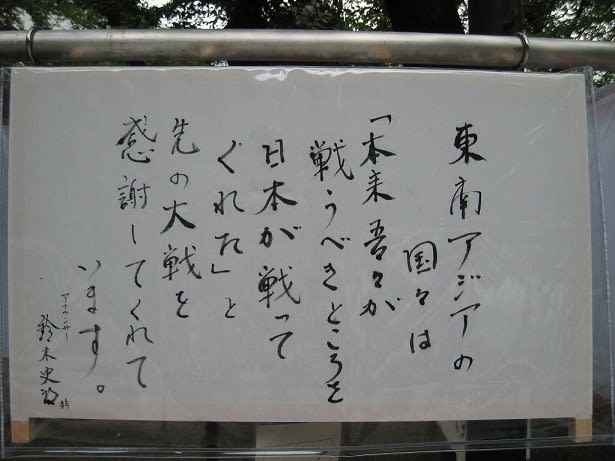

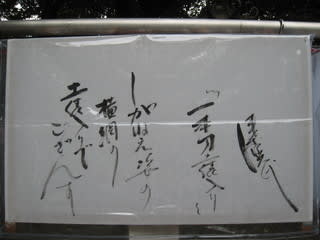

読める方がいましたらご教授よろしくお願いします。

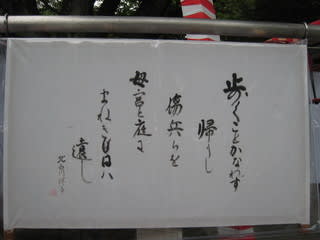

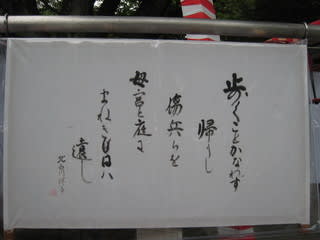

「歩くことかなわず 帰りし傷兵らを 母宮(ははみや)と庭々 まねきし日は 遠し」

元皇太后官女官長・北白川祥子さん。

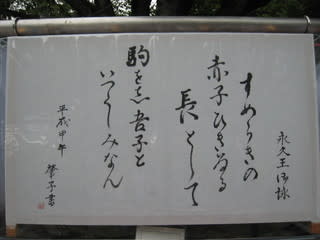

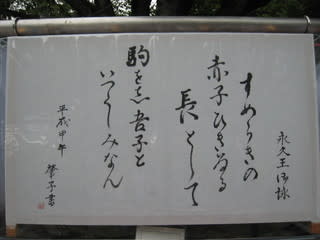

「(北白川宮)永久王 御詠

すめらきの 赤子(せきし)ひきいる 長として 駒をも吾子(あこ)と いつくしみなん」

崇敬者総代・島津肇子さん。

国際オリンピック応援団長・山田直稔さん。

漫画家・小松直之さん。

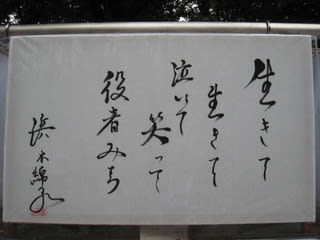

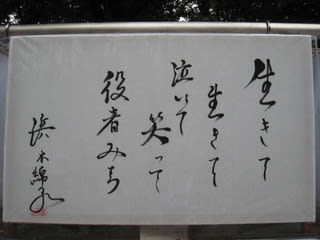

「生きて生きて 泣いて笑って 役者道」

俳優・浜木綿子さん。

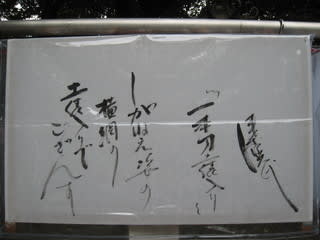

「一本刀土俵入り

しがねえ姿の 横綱の 土俵入りでござんす」

俳優・浅香光代さん。

長谷川伸の戯曲『一本刀土俵入』から来ているのかなと思います。

音楽家・森田公一さん。

「君や知る 腹の中にて 玉の汗 明日は前足 末は花形」

講談師・室井琴調さん。

「生」

プロレスラー・小橋建太さん。

「忍」

プロレスラー・天龍源一郎さん。

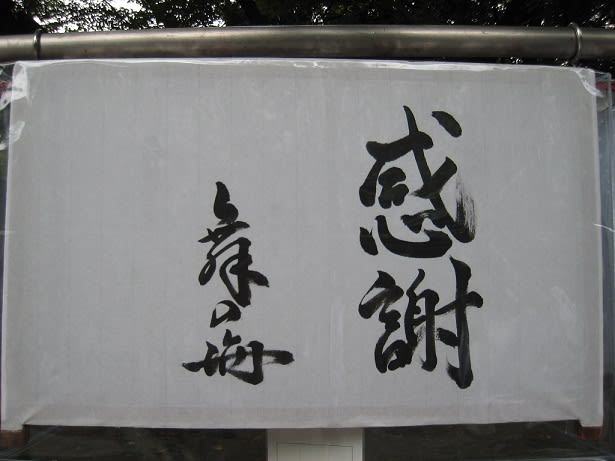

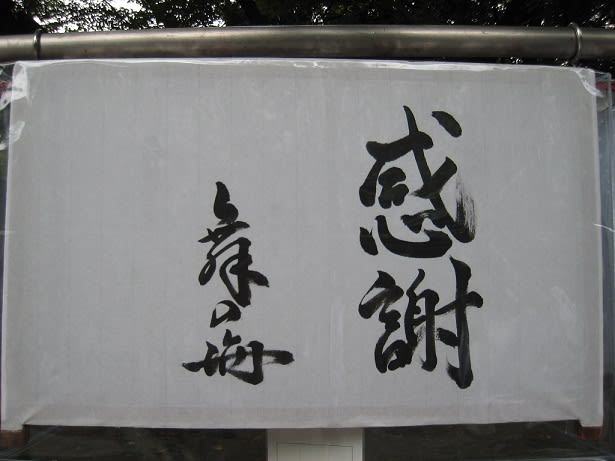

「感謝」

大相撲解説者・舞の海秀平さん。

靖国神社に眠る英霊の方々が日本のために戦ってくれたからこそ、現在の日本があります。

偉大な先人達に、私も感謝します。

というわけで、「その3」へ続きます。

「その3」も楽しみにしていてください

※崩し字で判読が難しいものについては、以下の方々にご教授頂きました。

ありがとうございます。

5枚目、12枚目、36枚目、37枚目、39枚目 ツイッターアカウント「@com_chan」さん。

18枚目 ツイッターアカウント「@s_leaf」さん。

※「靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その3」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その4」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。

というわけで、「寄せられた言の葉・絵画」のその2です。

昨年と同じくその2では絵画が多く登場します。

非常に流麗で印象的なものが多いのでじっくり楽しんでみてください

写真は全てクリックで拡大されます。

----- 靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その2 -----

アヤメの花。

画家・保井梅香さん。

どこかの湾からの眺めですね。

画家・木本重利さん。

たくさんのスズメたち。

画家・井上真澄さん。

朝顔。

画家・鎌田万里子さん。

「四季のある 祖国に生まれ 若柴かせ」

飯島タイ子さん。

「春子の句」とあるので、俳人・飯島晴子さんの句かも知れません。

画家・一條雅香さん。

黒田サチ子さん。

「東京だヨ おっ母さん

やさしかった兄さんが

田舎の話を聞きたいと

桜の下でさぞかし待つだろおっ母さん

あれがあれが九段坂

逢ったら泣くでしょ兄さんも」

古茂田杏子さん。

歌手・島倉千代子さんの「東京だョおっ母さん」より。

戦後に発表されたこの歌、150万枚を売り上げる大ヒットだったのですが、歌詞の「九段坂」が軍国主義的だという理由で、NHKではこの2番の歌詞が全てカットされ、放送して貰えなかったとのことです。

酷い話だと思います。

藤の花と小鳥。

吉田公子さん。

アジサイ。

田山多美代さん。

風にそよぐ竹林。

画家・畑佐祝融さん。

「名にしおわば いざ言とはん みやこ鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」

特別縁故・青木寛子さん。

伊勢物語にて在原業平が詠んだ和歌です。

歯科医師・島本和則さん。

富士山と桜

画家・酒井俊幸さん。

飛び立つカモメ。

画家・鈴木義明さん。

シャルトルのノートルダム大聖堂。

画家・服部正子さん。

特別縁故・一杉昭夫さん。

「新生日本 瓊矛(ぬほこ)もて 国生みはげむ これの世を 護りたまへよ 杜(もり)の神々」

戦友・柳澤喜三郎さん。

瓊矛とは日本神話において伊弉諾(イザナギ)と伊弉冉(イザナミ)の二神が国生みに用いたという玉で飾った矛(あまのさかほこ)です。

『謹みて「安らかにおねむり下さい」とお祈り申し上げます。』

画家・阿部風木子さん。

「負けじ魂」

書家・牧野真治さん。

「美しいものは 永遠のよろこび」

画家・柳瀬弘子さん。

靖国神社の能楽堂。

画家・後藤真由美さん。

枝垂桜と鶴。

画家・柴田貢代さん。

すごい美しさです

「経世済民(けいせいさいみん)」

経済評論家・渡邉哲也さん。

世の中をよく治めて人々を苦しみから救うという意味です。

画家・阿部毬子さん。

画家・高木多美子さん。

画家・坂口芳秋さん。

「北国晩冬日本海 潮風暖炉之夕暮れ」

画家・一杉早苗さん。

画家・永江一博さん。

画家・水上玲さん。

画家・小濱綸津さん。

「我が故郷の大分県中津城」

画家・原田重穂さん。

「特攻の 血涙凝りし ハイビスカス」

画家・青木孝さん。

この人達の奮戦がなかったら、今頃日本という国は植民地になって消滅していたかも知れません。

靖国神社でゆっくり休んで、そして毎年30万人が訪れる「みたままつり」では祭りの華やぎを大いに楽しんでほしいと思います。

画家・後藤芳世さん。

画家・産形美智子さん。

「しろかねも 金(こがね)も玉も何にせむ まされるたから 子に及(し)かめやも」

画家・塩澤烈子さん。

万葉集の山上憶良より。

「人生は 美て(で)あり 愛て(で)あり」

崇敬奉賛会会長・扇千景さん。

読める方がいましたらご教授よろしくお願いします。

「歩くことかなわず 帰りし傷兵らを 母宮(ははみや)と庭々 まねきし日は 遠し」

元皇太后官女官長・北白川祥子さん。

「(北白川宮)永久王 御詠

すめらきの 赤子(せきし)ひきいる 長として 駒をも吾子(あこ)と いつくしみなん」

崇敬者総代・島津肇子さん。

国際オリンピック応援団長・山田直稔さん。

漫画家・小松直之さん。

「生きて生きて 泣いて笑って 役者道」

俳優・浜木綿子さん。

「一本刀土俵入り

しがねえ姿の 横綱の 土俵入りでござんす」

俳優・浅香光代さん。

長谷川伸の戯曲『一本刀土俵入』から来ているのかなと思います。

音楽家・森田公一さん。

「君や知る 腹の中にて 玉の汗 明日は前足 末は花形」

講談師・室井琴調さん。

「生」

プロレスラー・小橋建太さん。

「忍」

プロレスラー・天龍源一郎さん。

「感謝」

大相撲解説者・舞の海秀平さん。

靖国神社に眠る英霊の方々が日本のために戦ってくれたからこそ、現在の日本があります。

偉大な先人達に、私も感謝します。

というわけで、「その3」へ続きます。

「その3」も楽しみにしていてください

※崩し字で判読が難しいものについては、以下の方々にご教授頂きました。

ありがとうございます。

5枚目、12枚目、36枚目、37枚目、39枚目 ツイッターアカウント「@com_chan」さん。

18枚目 ツイッターアカウント「@s_leaf」さん。

※「靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その3」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2014 寄せられた言の葉・絵画 その4」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。