元号の変更で、コンピュターの世界では何が起きるかわからない、との指摘もある。どこかひとつで間違いが起きたら、ネットワークを伝って他のシステムにも影響・・・との旨もある。

元号は、「制度」と「コンピュター・システム」の両面で考える必要がある。

ということで、今日は以下を見出しと抜粋的に記録しておく。

元号が変わることでの問題は、この私のブログでも何度かとり上げてきた。

最近、そこへのアクセスも増えている雰囲気。

なお、今朝の気温は15度。ウォーキングは小雨なのでお休み。昨日4月25日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,403 訪問者数1,724」。

●「新元号」でマスコミが報道しない元号のイデオロギー的本質! 元号強制は日本会議前身団体の圧力の結果だった/リテラ 2019.04.01

●新元号「令和」切り替え、“最悪の”システム大障害の恐れ…4割近くの企業が調査中・未調査/Business Journal 2019.04.09/情報システムはネットワークで相互に連携しているので、どこかのシステムが停止すると全体が動かなくなってしまう可能性がある。

●新元号対応、マイクロソフトは更新プログラムで利用可能に/TechCrunch Japan 2019年4月01日

●公文書、西暦併記じわり 自治体「分かりやすさ重視」/中日 2019年4月7日

●運転免許証「うっかり失効」 改元で“うっかり増加”の懸念 各都道府県の対策は…/デイリースポーツ 2019.04.24.

● 運転免許証に西暦併記 栃木県警が交付開始/下野 4/24 9:14

●Excelで「令和1年」じゃなくて「令和元年」と表示させたい/2019年04月25日 14時00分

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「新元号」でマスコミが報道しない元号のイデオロギー的本質! 元号強制は日本会議前身団体の圧力の結果だった

リテラ 2019.04.01 (宮島みつや)

では、こうした戦前の遺物がなぜ、今も公的な使用を強制されているのか。それこそ、まさに戦前体制を復活させようとする右派の圧力の結果に他ならない。

・・・(略)・・・ こうした流れに強い危機感を抱き、元号の法制化に邁進したのが、いまの日本会議に繋がる宗教右派・極右運動家たちだった。いま現在、元号は1979年施行の元号法によって法的な地位を得ているが、これは、彼ら極右運動体の“成果”であり、日本会議前史における大きな“成功体験”として刻まれているとされる。

改めて説明しておくと、1997年結成の日本会議は、生長の家や神社本庁などの宗教右派が実質的に集結した「日本を守る会」(1974年結成)と「日本を守る国民会議」(1981年結成)が合わさって生まれたものである。後者はもともと、この元号法制化運動のための「元号法制化実現国民会議」が前身だ。そして、これらの団体の実働部隊が、現在でも日本会議の中心にいる右翼団体・日本青年協議会(日青協)だった。

元号法制化運動が大きく動いた1977年、日青協が中心となって全国各地にキャラバン隊を派遣する。彼らは同年秋に各地の地方議会で元号法制化を求める決議を採択させる運動に熱心に取り組んだ。

・・・(略)・・・いずれにしても、わたしたちが、なんとなく受け入れてしまっている元号は、戦前日本の天皇制と国体思想、すなわち民衆を戦争に駆り立てた狂気の思想の復活を目指す勢力の圧力によって維持されてきたのだ。

ところが、マスコミは今回の改元にあたってもそのイデオロギー的部分にはまるでふれず、冒頭で指摘したような元号予想やアンケートでお祭り騒ぎを繰り広げている。それどころか、元号を推し進めてきた右派勢力の親玉である安倍首相の元号利用を後押しする始末だ。

この状況をみるかぎり、少なくともこの国は着々と戦前に回帰しつつあるということだろう。

●新元号「令和」切り替え、“最悪の”システム大障害の恐れ…4割近くの企業が調査中・未調査

Business Journal 2019.04.09 佃均/フリーライター

ガラパゴス日本の象徴になるかも

システム改修の難度は高くないが……

「00年」を「1900年」、「01年」を「1901年」と認識するだけならともかく、コンピュータの多くは「異常値」が連続して入力されると自動的に処理を停止するように設定されている。3度連続でパスワードを間違うと、4回目以後は受け付けてくれなくなるのと同じだ。情報システムはネットワークで相互に連携しているので、どこかのシステムが停止すると全体が動かなくなってしまう可能性がある。

今回の改元は、和暦と西暦の照合・置き換えの問題だ。コンピュータが内蔵しているCPUのクロック周波数やOSの時刻管理機能を変更する必要はない。和暦を扱っている業務とそれに対応するプログラム、データファイルを洗い出し、当該部分に修正プログラム(パッチ)を当てていけばいい。技術的な難度はさして高くない。

ただ、西暦2000年(Y2K)問題の頃と違って、現在はさまざまなシステムが旧来のオンライン、インターネットのウェブサイトなどを介して相互にリンクしている。しかもIoT(Internet of Things:モノのインターネット)やWi-Fiで無数のセンサーや携帯端末のデータがシステムを駆動させる「データ・ドリブン」型だ。

さらにいえば、システム全体の時刻管理がセンターのメインサーバーで行われているとは限らない。NTP(Network Time Protocol)、GPS(Global Positioning System)、電波時計用の長波JJY、テレビ放送や携帯電話の電波、FM波ということもある。プログラムとデータの改修がどこに影響するかを確認する作業が重要だ。

ージ 新元号を入れた本番テストで大忙し

・・・(略)・・・

合字やフォントの問題もある

では何をテストするのかというと、まずは今年5月1日以後の年次表記だ。「令」も「和」も当用漢字なので外字問題は起きないが、書類に表示する合字(「平成」などを一文字として表記)の問題がある。Unicodeで新元号の合字は「U+32FF」が割り当てられることになっているが、フォントメーカーから「令和」の合字が出そろうにはしばらく時間がかかりそうだ。

サーバーが処理したデータの年月日をWindows系のPCやプリンタがきちんと表示するか、文字化けが起きないかなどを確認する必要があるのだが、企業のIT部門やプログラム改修を受託するITベンダーは、ソフトウェア・パッケージ製品の新元号対応や合字フォントのスケジュールに合わせるしかない。ITの世界では、「テストに一発OKはない」と言われるので、IT関係者は改元実施ギリギリまでテスト、テストに追われることになる。

もうひとつは、コンピュータが「2019年」「平成31年」「令和元年」「令和1年」を同じ年と認識するかどうかだ。M/m、T/t、S/s、H/h、R/rを明治、大正、昭和、平成、令和と識別するかも要チェックだ。ここをちゃんとクリアしないと、ビッグデータは雑音だらけになって、使いものにならなくなる。

給料や年金が振り込まれない?

では、どのような事態が想定されるかを探ってみよう。・・・(略)・・・

●新元号対応、マイクロソフトは更新プログラムで利用可能に

TechCrunch Japan 2019年4月01日 by Hiro Yoshida

・・・(略)・・・

●公文書、西暦併記じわり 自治体「分かりやすさ重視」

中日 2019年4月7日

五月一日に「平成」から「令和」へ改元される。役所の公文書といえば、和暦(元号)表記が通例だったが、改元を機に西暦表記を導入する動きが出ている。国の明確なルールがない中、「市民の分かりやすさを重視」と西暦との併記を進める自治体もあれば「改元を歓迎して元号で」と対応はまちまち。中部六県の主な自治体に状況を聞いた。

内閣府によると、公文書の年表記についてルールはない。どう対応するかは自治体ごとに自由とされているため、今回の改元では判断が分かれている。

改元を機に新たな対応をとったのが愛知県だ。今年一月十五日付の通知で、文書の発出日などを従来通り「元号を原則」としつつ、「本文中で期間や期限を表記する場合には西暦併記を可能」と決めた。

「期間を表記する場合、平成や新元号が混在すると分かりにくい。県民の利便性と行政サービス向上のため併記を可能にした」と法務文書課の担当者は話す。ただ、実際の対応は文書を作成する課が判断する。通知後、併記がどれぐらい進んだかは不明だ。

滋賀県彦根市は昨年十一月の通知で、これまでの「元号のみ」から「元号と西暦を原則併記」に変更した。「市民の分かりやすさを重視したため」と担当者は説明する。愛知県岡崎市も「原則元号」から、今年三月の通知で「場合によっては西暦を併記してもよい」と決めた。名古屋市はこれまでも「原則元号、必要な場合は西暦併記」としており、今後も続ける。

三重県四日市市や長野市は混乱を避けるため、新元号への移行期とする五月前に限って一時的に西暦との併記とした。滋賀県は二〇〇一年、長野県は〇三年からと、早い段階で元号と西暦を併記している。

一方で、通例の「元号表記のみ」を維持する自治体もある。皇室と縁が深い伊勢神宮への観光をPRする三重県は「県庁内も改元を歓迎し、引き続き元号を使うことは当然というムード。西暦使用は検討していない」。岐阜市、愛知県春日井市も西暦を導入する予定はないという。

公文書の表記は役所への届け出や広報など市民生活に関わる部分も多い。名古屋市中区の会社員松本恭輝さん(24)は「不動産関係の仕事をしており、登記や築年数を調べる時に元号をまたぐと、ややこしい。年配の顧客からも西暦の方が分かりやすいと言われる」と西暦表記を求める。

同市瑞穂区の五十代の主婦は「元号を使用することで親しみが持てるし、西暦だけだと日本らしさがなくなる」と、元号への愛着の声もあるが、同市港区の鈴木茂美さん(87)は「併記の方が何かと便利」と、年配者の間でも利便性から併記を求める声も多い。

●運転免許証「うっかり失効」 改元で“うっかり増加”の懸念 各都道府県の対策は…

デイリースポーツ 2019.04.24.

(デイリースポーツ・北村泰介)

・・・(略)・・・ そして今、気になるのは5月1日の改元による影響だ。運転免許証の有効期限は元号表記であるため、うっかり忘れてしまいそう。例えば、有効期限が「平成35年」の場合、これを「令和5年」と差し替える手続きが必要になるかと警察庁に尋ねたところ、広報室は「現時点で、お尋ねの手続きを行う予定はありません」とした。

つまり、各自が元号を頭の中で換算(3を取る等)して注意することになる。広報室は「更新期間の前に、更新連絡書が都道府県警察から送付されるので、これにより運転免許証の更新が必要であると確認できます」と説明。「なお、更新連絡書は運転免許証の住所地に送付されますので、住所変更があった場合には、警察に届け出を行うようお願いします」と補足した。

昨年12月には、警察庁が運転免許証に記載されている有効期限を、現在の元号のみの表記から「西暦と元号の併記にする」という報道があった。改めて、このことを警察庁に確認すると、広報室は「各都道府県警察において、運転免許証の作成システムの改修等を行っており、準備が整ったところから発行を開始しています。例えば、警視庁では本年3月15日に発行を開始しました」と説明した。

既に、東京都では西暦との併記がスタートしている。全国でも順次に実施されていくため、これから更新する人の“改元うっかり問題”は、杞憂(きゆう)に終わりそうだ。

● 運転免許証に西暦併記 栃木県警が交付開始

下野 4/24 9:14

外国人でも分かりやすい表記にするため、県警は23日、有効期限に西暦と元号を併記した運転免許証の交付を始めた。システムの改修が終了したことから、新元号に変わる前に運用を開始。免許証に記載される元号は「平成」となるが、新元号「令和」になっても引き続き使用できる。

●Excelで「令和1年」じゃなくて「令和元年」と表示させたい

2019年04月25日 14時00分 仕事に差がつく!阿久津良和「Office 365のスゴ技」 ― 第66回

本連載は、マイクロソフトのSaaS型デスクトップ&Webアプリケーション「Office 365」について、仕事の生産性を高める便利機能や新機能、チームコラボレーションを促進する使い方などのTipsを紹介する。

Office 365を使いこなして仕事を早く終わらせたい皆様にお届けする本連載。今回は新元号への対応状況に注目する。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

しばらく前、★≪岐阜市職員ら詐欺容疑で逮捕=鵜飼い船修理費を架空請求-県警/時事 2019年2月20日》というニュースが流れていた。いつまでたっても続くこんな話。

けさは、隣の滋賀県での変な話をいくつか整理して記録しておく。

●大津市議、SNSで「市長クズ」 謝罪も議会混乱/京都 2018年09月20日

●市職員が右翼関係者ら伴い異動迫る 大津、不当要求公表せず、処分もなし/京都 2018年12/23

●500人分の税額など個人情報原本流出、町民の手に渡る/京都 2018年11/28

●個人情報流出で甲良町が被害届提出 「意図的」と結論/中日 2018年12月18日

●滋賀、甲良町長が辞職 「町政の混乱招いた」/産経 2019.1.4

●甲良町長出直し選は無投票の公算大 政争で置き去り、町民冷ややか/中日 2019年2月1日

●岐阜市職員ら詐欺容疑で逮捕=鵜飼い船修理費を架空請求-県警/時事 2019年2月20日++アクセス・ランキング

なお、昨日2月27日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,623 訪問者数1,723」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●大津市議、SNSで「市長クズ」 謝罪も議会混乱

京都 2018年09月20日

大津市の藤井哲也市議(39)が、SNSに越直美市長を罵倒する投稿をしていたことが19日、分かった。対応のために18日に市議会が議会運営委員会を開き、藤井市議は謝罪したが、同日の本会議再開が3時間ずれ込んだ。

市議会局や複数の市議によると、藤井市議は13日夕、ツイッターとフェイスブックで、越市長を「クズ」などと書き込んだという。藤井市議は昨年もSNSに不適切な投稿をしたとして市議会議長から注意を受けており、市議会が問題視。18日の本会議前に議運を開いた。藤井市議は釈明の上で謝罪したという。

同日の本会議は午前10時からの予定だったが、同9時から始まった議運の終了が11時すぎになったため、午後1時に繰り下げた。

北村正二議運委員長は「品性を欠く投稿で、過去にも複数回注意を受けており、議会として反省を促した」としている。京都新聞の取材に藤井市議は「市の対応が悪い事案があり、市民の思いを代弁したつもりだったが、表現は不適当で申し訳なかった」と謝罪した。

●市職員が右翼関係者ら伴い異動迫る 大津、不当要求公表せず、処分もなし

京都 2018年12/23(日)

大津市職員が右翼関係者とされる部外者を伴い、市に人事異動の希望を通すよう迫った不当要求事案が2013年にあったことが、22日までに分かった。市の内部文書によると、「暴力、乱暴な言動を伴う行為」と認定していたにもかかわらず、市は事案を公表せず、職員を現在まで処分していない。市は詳細を記録した公文書を「廃棄した」としている。

市議、SNSで「市長クズ」 謝罪も議会混乱、大津

学識者「ありえない対応」

学識者は「市は厳正に処分すべきで、ありえない対応だ。不都合なことを隠蔽する体質の表れではないか」と批判している。

京都新聞は、市が廃棄したとする詳細報告書と、不当要求の場面を再現した一問一答記録の2種類の文書を独自に入手した。A4判で計17枚あり、当時の担当部長や政策監ら職員5人の決裁印が押されている。

これらの文書によると、不当要求があったのは、13年3月22日午後0時50分から同4時。直前の人事異動の内示などに不満を抱く市職員2人が部外者3人を連れて市役所を訪れ、職員課(当時)、秘書課の担当職員とそれぞれ面談した。

会議室で「異動希望がなぜ通らない」「市長へ直接話をしに行く」などと主張し、「オイ、コラ!」と叫んで机をたたいた。その後、廊下でも騒ぎを起こしたとされる。部外者の1人は「右翼団体構成員」と記録されている。

市幹部は2種類の文書について「間違いなく本物だ」としており、市人事課は「時期は不明だが、廃棄したようだ」と文書が存在したことを認めている。

京都新聞の情報公開請求に対して、市が開示した13年4月の要望等記録兼報告書(A4判1枚)によると、職員らの行為を「不当要求」に分類していた。「暴力、乱暴な言動、社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為」「職員の職務執行を妨げることが明白な行為」に位置付けていた。

職員を処分せず、事案を公表していない理由について、市人事課は「人事管理に関わる問題で、答える義務はない」としている。

同志社大の真山達志教授(行政学)は地方公務員法の信用失墜行為に当たると指摘し、「公務員としてあるまじき行為。不祥事を放置する対応は組織の劣化につながる。詳細な公文書がなければ事後の検証が不可能になり、廃棄は不適切。誰がどんな意図で捨てたのか、市は解明する必要がある」と話している。

●500人分の税額など個人情報原本流出、町民の手に渡る

京都 2018年11/28

滋賀県甲良町は28日、町民513人分の氏名や税額など個人情報が記載された税務資料の原本が流出し、誤って町民に渡った、と発表した。町は流出の経緯を調べるため、職員への聞き取り調査を行う方針。

町によると、流出したのは、税金の収納状況について確認するために町が作成した資料で、A4判約100ページ。今月から税務課の鍵付きロッカーで保管していた。27日、町に情報公開請求をした町民から「交付資料の中に未請求の資料も混じっていた」という申告を受けて発覚した。

町は同日、京都新聞社の取材に、「調査の結果、町による流出ではない」と回答していた。町の説明では、その後、男性から資料の現物を提示されたため再調査したところ、流出を確認したという。

28日に開いた記者会見で野瀬喜久男町長は「町民におわび申し上げる。事態の重大さを感じ、信頼回復に努めたい」と謝罪した。

●個人情報流出で甲良町が被害届提出 「意図的」と結論

中日 2018年12月18日 (大橋貴史)

町民の税金額などを記した個人情報が第三者に流出した問題で、甲良町は十七日、情報が不法に盗まれた可能性があるとして、彦根署に被害届を提出した。

町によると、流出文書は町民五百十三人分の税の種類や金額、未納額などを記した内部資料で、鍵付きのロッカーに入れて保管していた。職員に流出の経緯を調べたが、原因などは分からなかった。それでも「事務的な作業ミスの可能性は低く、職員の誰かが意図的に流出させた」と結論づけた。

山田裕康町議が情報公開請求した際に請求外の個人情報が紛れ込んでいたとして発覚した。

野瀬喜久男町長は「再発防止策を講じるために原因を突き止める必要がある。調査には限界があるため、警察の手に委ねる」と話した。

●滋賀、甲良町長が辞職 「町政の混乱招いた」

産経 2019.1.4

滋賀県甲良町の野瀬喜久男町長(68)は4日、記者会見を開き、同日付の辞職を町議会議長に文書で申し出て、受理されたと明らかにした。議会で自身の選挙活動などを追及され「町政の混乱を招いた」ことを理由に挙げた。出直し選挙には出馬する意向を示した。

町民の個人情報が流出した問題で町議会は昨年12月、町長の給与を減額する条例を可決。不信任決議案は否決された。

議会からは平成29年10月の選挙運動費用の収支報告書に記載漏れがあるとの指摘も受けた。町長が調べた結果、家屋費や食料費など計約17万円分の漏れが分かった。選挙運動用のビラに虚偽記載があったことも指摘された。

●甲良町長出直し選は無投票の公算大 政争で置き去り、町民冷ややか

中日 2019年2月1日 (安江紗那子)

甲良町の出直し町長選が五日、告示される。野瀬喜久男前町長(68)は、自身の収支報告書の記載漏れ問題や町の個人情報流出問題に対する町議会の反発に対し、初当選から一年余りで辞職の道を選んだ。ただ、町議の大半を占める反野瀬前町長派は、対立候補の擁立に失敗。無投票の公算が大きくなっている。政策論争が盛り上がらず、政争に終始しているように見える現状に町民の間には冷ややかな空気が流れている。

そもそもの発端は、二〇一七年十月の前回町長選だ。野瀬前町長が、推薦されていない団体を載せた選挙チラシやはがきを配ったことが当選直後に発覚。船出からつまずいた。支援者から借りたとされる三百万円や期間中の飲食代を、資産報告書や選挙運動費用収支報告書に記載していなかった問題も明らかになった。

昨年十一月には、町が、町民の税金額や税の未納額などの個人情報をまとめた内部資料を第三者に流出させる問題も起きた。相次ぐ不祥事に町議から批判が噴出し、十二月議会では不信任案を提出された。

反前町長派町議の中にも「進退は本人に委ねるべきだ」との意見もあって、不信任案は町議十二人のうち九人が反対し、否決となった。ただ、二月の臨時会には再び提出され、可決される可能性が高かった。年明け早々、野瀬前町長が突然辞職、出直し選挙への出馬に打って出た。

これに対し、前町長派の一人をのぞき、反発した町議十一人がいったんは党派を超えて団結し、対抗馬を擁立することを決めた。町議の一人が名乗り出たものの、一部の反対に遭って立ち消えに。意見をまとめられず、他の候補者も立てられない見込みだ。

野瀬前町長と町議会が対立し、町政が混乱する状況に、住民の声に熱はこもらない。六十代の男性は「建設的な議論ができない議会の体質が変わらなければ、何も解決しない」と指摘。「反前町長派の議員は対抗馬を出すべきだ。無投票になったら何も変わらない」と憤る。七十代の男性は「前町長も議員も、町民のことを考えているのか。もう何も期待してないし、誰が町長でも、どうでもいい」とため息をついた。

●岐阜市職員ら詐欺容疑で逮捕=鵜飼い船修理費を架空請求-県警

時事 2019年2月20日

鵜(う)飼い観覧船の修理費名目で岐阜市から約34万円をだまし取ったとして、岐阜県警は20日、詐欺容疑で、同市職員で鵜飼観覧船事務所勤務の杉原明(57)=同市鏡島南=、ボート整備業石田善朗(59)=同市村里町=両容疑者を逮捕した。

いずれも容疑を認めているという。

逮捕容疑は昨年6~7月、架空のエンジン修理費約34万円を岐阜市に請求し、だまし取った疑い。杉原容疑者が決裁書類を偽装したとみられる。

県警によると、同年11月下旬、市の担当者からの相談で発覚。石田容疑者は観覧船の修理を手掛けており、遅くとも15年以上前から市と随意契約を結んでいた。

市によると、杉原容疑者は2003年から同事務所で勤務。11年からは運航管理係長として、修理手配などもほぼ独断で行っていたという。

逮捕を受け、市は「書類上不備はなく、見抜けなかった」と釈明。チェック体制の不備についても「甘かったと言われても仕方ない。もう少し複数の目で確認する必要があった」と話した。架空請求が以前から行われていた可能性もあることから、今後、過去5年分の資料を調べるという。

| Trackback ( )

|

昨日、パートナーのパソコンのキーボードが働かなきなった。パスワードの入力ができないからパソコンも実質的に起動しない状態。

・・・ワイヤレスだから本体との「認識」関係もあるかも。眠かったので、今朝起きてから点検。「認識」の問題では解決しなかった。 ???で困って、ネットで調べてみたら、「放電してみる」という方法があるそう。

つまり、電源やLANケーブル、USBなどパソコン本体につながっているケーブル類をすべて切り離して、しばらく置いておくだけ。

時間は1分程度とあるので、数分放置した。・・・そしたら、すっとキーボードを認識して復活・・・

そんな便利だけれど妙なトラブルにも遭遇する時代、しばらく前に、滋賀県のことが流れていた。 ★≪音声認識で議事録の作成を半自動化、手作業の2~3倍の速さでテキスト化/デジタルビジネスを加速する専門情報サイト IT Leaders 2018年9月12日≫

AIの怖さと便利さ、そのはざまに居る今の私たち。

・・・と思ったら、滋賀県庁は、幹部会議の議事録を「敢えて、作成していなかった」らしい。「録音やメモもとらないことになっていた」という。それも、京都新聞の情報公開請求に対して「不存在」と回答してバレた・・・どうも、現知事も知らなかったと釈明しているけれど、普通に考えると会議の中心人物が「知らない」なんてことはないと思う・・・

●議事録10年分作成せず、滋賀県知事「残念」 内容復元も困難/京都 2019年02月06日

●県が最高幹部会議で10年間議事録作らず 政策決める過程検証できず、滋賀/京都 2/1

●議事録作らず、一部紛失… 滋賀県公文書、ずさんな管理/京都新聞 2/2

●滋賀県庁、音声認識で議事録の作成を半自動化、手作業の2~3倍の速さでテキスト化

なお、今朝の気温は7度。昨日2月20日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,794 訪問者数1,606」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●議事録10年分作成せず、滋賀県知事「残念」 内容復元も困難

京都 2019年02月06日

滋賀県の最上位の庁内会議「県政経営会議」で一部の議事録が作成されていなかった問題で、三日月大造知事は5日、「私は全て公開されていると思っていた。確認できる議事録として公開されていなかったのは残念だ」と述べ、改善を進める考えを示した。

三日月知事は、会議のうち全庁的な視点で議論する「論議事項」と、情報共有を目的とした「その他事項」の議事録がないことを約1年前に知り、昨年4月から全ての議事録を作成するよう指示したと説明。「今後できるだけ明らかにするように努めていく」と述べた。

議事録は県の政策形成過程を検証するための資料となるが、不作成の10年分の会議内容を復元するのは「難しい」と応えた。

●県が最高幹部会議で10年間議事録作らず 政策決める過程検証できず、滋賀

京都 2/1

滋賀県が、知事や部長ら県幹部による最上位の庁内会議「県政経営会議」に掛けられた重要議題の議事録を作成していなかったことが31日までに、京都新聞の情報公開請求で分かった。県の政策形成過程を検証する上で重要な内容にもかかわらず、「自由な意見が言えなくなる」として、メモも録音も残していなかった。本年度から議事録作成に着手したが、過去10年分の会議内容が公文書で確認できない状態となっている。

県政経営会議は、知事、副知事、教育長、警察本部長、知事部局の部長らで構成。原則週1回開き、県政方針や重要施策に関する討議、報告を行う。全庁的な議論を要する重要事項は「論議事項」、条例や諸規定などは「協議事項」と分類して扱っている。

情報公開請求では、2017年度の全会議の議事録の開示を求めた。その結果、論議事項の議事録はすべて不存在との回答だった。協議事項は、計42回の会議のうち19回分について発言の概要を記した文書が開示された。

県は「自由な発言をしてもらうため、詳しい議事録は作らないことになっていた」と説明。こうした方針は08年度の会議発足時から続いており、「録音やメモもとらないことになっていた」という。

取材で入手した同会議の議事次第によると、17年度の論議事項には「国の原子力政策に向き合う当面の滋賀の視点」や「今後の財政運営」「次期基本構想のあり方」などが挙げられていた。県議会で問題視された新生美術館や医療福祉拠点に関する議題も議事録は作成されていなかった。

県は、公文書管理条例の制定を進めており、本年度から論議事項も発言の要旨を記録する方針に転換した。だが、会議が発足した08年度から17年度までの記録の復元はできないという。

県企画調整課は「協議内容が公文書として残らず、政策形成過程を検証できなくなっていることは申し訳ない」としている。

●議事録作らず、一部紛失… 滋賀県公文書、ずさんな管理

京都新聞 2/2

滋賀県が、知事や部長ら県幹部による最上位の庁内会議「県政経営会議」に掛けられた重要議題の議事録を作成していなかったことがこのほど、京都新聞の情報公開請求で分かった。県の政策形成過程を検証する上で重要な内容にもかかわらず、「自由な意見が言えなくなる」として、メモも録音も残していなかった。取材では、会議の概要を記した公文書の一部を紛失していたことも分かった。公文書管理条例の制定を目指す県が、ずさんな管理を行っていた実態が浮き彫りになった。

京都新聞が2017年度の議事録を情報公開請求したところ、開示されたのは計42回の会議のうち19回分の「協議事項」に関する質疑の概要だけだった。

会議で協議事項として取り扱われた議題は「政府への政策要望」「県国民健康保険運営方針」「議会提出条例案件」など。知事の決裁前に他の部局長の目も交えて最終的な確認をする意味合いが強い。開示文書からは、これらの案件をよりよい内容にするために出席者が知恵を出し合う様子の一端がうかがえた。

一方「生煮えの議論が多い」(県関係者)という「論議事項」は、扱った21回の会議すべてで議事録が作成されていなかった。県企画調整課は「未成熟な議論が(議事録の公表で)県民に混乱を与える恐れもある」と説明するが、これには県庁内部からも「議事録の公開請求を受けた時に非公開とすればよく、議事録を作らない理由にはならない」との声が漏れる。

議事録がないのは論議事項だけでなく、「その他」と分類された議題も同じだった。会議の議事次第によると、後に計画が白紙撤回された新生美術館整備や県有地からの退去を巡って提訴することになる県教育会館への対応などが「その他」議題に含まれていた。いずれも県議会から県の判断に疑問が呈されてきた案件だが、どのような意見が交わされたかは闇の中だ。

さらに、県は概要を残してきた協議事項に関する文書のうち、17年5月23日と7月18日の2回分が「不存在」だと回答した。担当者は「どこにも見当たらず、当時の担当者に確認しても『分からない』とのことだった」と顔を伏せた。

県は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源」と位置づけ、適正管理を義務付ける条例案を近く県議会へ提出する。条例では、政策決定に至る経緯の記録も重要な歴史資料だとして、新設する公文書館で保存することを想定している。だが、職員の意識改革や監視の仕組みが不十分では、ルールが形骸化してしまう恐れがある。

●滋賀県庁、音声認識で議事録の作成を半自動化、手作業の2~3倍の速さでテキスト化

デジタルビジネスを加速する専門情報サイト IT Leaders 2018年9月12日 日川 佳三

滋賀県庁は、音声認識によって議事録を自動作成するソフト「AmiVoice 議事録作成支援システム」を導入した。従来の文字起こし作業と比べて2~3倍の速さでテキスト化が行えるようになった。システム導入当初は1カ月間で226件の利用があった。ソフトを提供したアドバンスト・メディアが2018年9月12日に発表した。

滋賀県庁は、議事録の作成を半自動化した。具体的には、会議の音声をデジタルレコーダーで録音してWebブラウザ経由でインターネット上の専用サーバーにアップロードすると、実時間以内で音声認識結果が戻ってくる。 滋賀県庁は、議事録の作成を半自動化した。具体的には、会議の音声をデジタルレコーダーで録音してWebブラウザ経由でインターネット上の専用サーバーにアップロードすると、実時間以内で音声認識結果が戻ってくる。

図1:滋賀県庁が導入した「AmiVoice 議事録作成支援システム」の処理フロー(出典:アドバンスト・メディア)図1:滋賀県庁が導入した「AmiVoice 議事録作成支援システム」の処理フロー(出典:アドバンスト・メディア)

拡大画像表示

サーバーから帰ってきた認識結果は、音声データとひも付けられている。専用の編集ソフト「AmiVoice Rewriter」を使って、音声を聞きながら誤認識部分の修正・編集ができる。これにより、従来の文字起こし作業の2~3倍の速さでテキスト化が行えるようになった。

辞書として、滋賀県庁内で過去に行われた会議の議事録を学習した専用辞書を搭載した。これにより、独自の言い回しを認識できるようになっている。

全庁的に利用できるようにしている。職員は、Webブラウザを介して、自席にいながら音声のアップロードや認識結果のダウンロードができる。システム導入当初は、1カ月間で226件の利用があったという。

滋賀県県民生活部情報政策課 IT企画室では、テキストの変換精度について「満足できるもの」だとしている。ただし、録音状態が良好であることが前提となるため、マイクなどの整備や、マイクの利用の促進など、音声認識の効果を高めるための環境整備に継続的に取り組んでいくとしている。

|

| Trackback ( )

|

沖縄で、辺野古の工事の賛否を問う県民投票条例が成立した。県民の直接請求によって成立したのだからすごい。

私も、住むこのまちで10回ほど直接請求したことがあるから、なおさら身近なことに感じる。

ある報道では「この運動に政党や労組がコミットしたのは終盤にすぎない。前面に立ったのは20人ほどの学生を含む20代を中心とする若者たち。この「寄せ集め」といっては失礼だが、政治運動の経験もほとんどない素人集団が、誰も予想しなかった10万人余・・」(下記渡辺豪氏)。

なんか沖縄って、こちらの2.30年前の雰囲気か、そんな感想は失礼か・・・

とはいえ、驚くべきことは、市町村のなかに、県の条例に従う投票事務の実施を拒否する姿勢を表すところがある事。議会が、県からの委託費の予算を否決する可能性とか・・・

信じられない世界だというと失礼か・・・ただ、反面としてどんどん変わる未来があるということでもある。

ということで今日は、以下を記録しておいた。

なお、今朝の気温は、なんと16度。ウォーキングは雨で中止。昨夜8時頃からの雨は雨量累計「28ミリ」。久しぶりの雨で畑や庭は生き返るだろう。昨日10月26日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4.204 訪問者数1,190」。

●注目高まる県民投票 辺野古埋め立て 「撤回の公益性証明」 自治体の協力は不透明/琉球 2018年10月19日

●社説[県民投票条例案可決]実施の意義 周知を図れ/2018年10月25日

●辺野古移設めぐる県民投票、事務委託で6市回答保留 うるま、浦添、宜野湾など/琉球 2018年10月11日

●市町村が拒否しても実施 辺野古「県民投票」、沖縄県議会で回答/沖縄 2018年10月23日

●石垣市議会、辺野古賛否問う県民投票条例案に反対 沖縄県内で初/沖縄タイムス 2018年10月17日

●社説 事務拒否は主権の侵害 「県民投票」反対に疑問/八重山 2018年10月24日

●「すごい勢いで戦前に」 連載企画「憲法 マイストーリー」第6回 名護市民投票/共同 2018年6月2日

●デニー知事誕生のうねりつくった20代——彼らはなぜ基地問題で10万人の署名を集められたのか/BUSINESS INSIDER JAPAN 2018.10.01 渡辺 豪

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●注目高まる県民投票 辺野古埋め立て 「撤回の公益性証明」 自治体の協力は不透明

琉球 2018年10月19日

名護市辺野古の新基地建設に伴う公有水面埋め立て承認を撤回した県への対抗措置として、政府は行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止の申し立てに踏み切り、再び国と県との法廷闘争に突入する流れが濃厚だ。

翁長雄志前知事が実行した撤回判断の正当性を司法の場で争うことになる中で、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票への注目度も高まる。工事再開の行方や裁判日程と絡みながら県民投票の実施時期が焦点となる一方で、石垣市議会で県民投票への反対意見書が可決されるなど自治体の協力に不透明さも出ている。

県民投票の実施を目指す「辺野古」県民投票の会に加わった法律専門家は「辺野古移設に対する県民の反対意思が示されれば、翁長前知事による撤回の公益性が証明される」と指摘し、国との法廷闘争を見越して県民投票の実施を主導してきた。

・・・(以下、略)・・・

●社説[県民投票条例案可決]実施の意義 周知を図れ

2018年10月25日 07:38

・・・(略)・・・

自民、公明は「賛成」か「反対」かを問う2択方式を改め、「賛成」「反対」に「やむを得ない」「どちらとも言えない」を加えた4択方式の修正案を提案したが、賛成少数で否決された。

米軍普天間飛行場の危険性除去については、県も県議会与野党も一致している。その点の争いはない。

県民投票の効果を高めるという観点から言えば、多様な解釈を許すような選択肢ではなく、あいまいさを排除して単刀直入に聞くことが力になる。選択肢の中に答えを誘導するような表現があるのは好ましくない。

・・・(略)・・・ 県民投票をめぐっては石垣市議会が反対の意見書を可決した。県の調べによると、投開票などの事務委託について、10日の時点で41市町村のうち35市町村が同意し、6市が回答を保留している。

・・・(略)・・・ 防衛問題が「国が本来果たすべき役割」だとしても、「国の専権(専管)事項」という言葉には、自治体や住民は口出しすべきではない、というニュアンスが込められている。

だが、基地建設によってさまざまな被害を恒常的にこうむるのは住民である。自治体が住民の生活を守る立場から国に過重負担の軽減と公平・公正な扱いを求めるのはあまりにも当然である。

・・・(略)・・・ 自治体が県民の「意思表示する権利」を閉ざすようなことがあってはならない。保留中の自治体の賢明な判断を期待したい。

●辺野古移設めぐる県民投票、事務委託で6市回答保留 うるま、浦添、宜野湾など

琉球 2018年10月11日

米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、埋め立ての賛否を問う県民投票条例案と関連予算案を審議している県議会で10日、米軍基地関係特別委員会と総務企画委員会が開かれた。質疑の中で、県は投開票など市町村が担う事務委託について41市町村のうち35市町村が同意し、6市が回答を保留していることを明らかにした。両委員会は条例案と補正予算案を16日に採決する。

軍特委で池田竹州公室長は投開票の事務に関する市町村との協議状況を明かし、不同意だった自治体はないと説明。県議会の議論を見守りたいなどの理由でうるま、浦添、宜野湾、豊見城、糸満、石垣の6市が回答を保留している。6市への対応について問われ、辺野古新基地建設問題対策課の多良間一弘課長は「事務を委託した場合、市町村は義務を負うが強制力はない。丁寧に説明し、県民投票を実施できるよう協議したい」と答えた。

県民投票の実施時期については、6市との協議のほか、各市町村が補正予算に議会の同意を得る必要があるとし「来月すぐ実施できる、ということにはならない」と説明。「知事と調整しながら時期を決めたい」と述べるにとどめた。県民投票条例案に関する軍特委の質疑は10日で終了した。

●市町村が拒否しても実施 辺野古「県民投票」、沖縄県議会で回答

沖縄 2018年10月23日

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て工事の賛否を問う県民投票条例案の可決後、事務を拒否する市町村が出た場合の対応に関し、沖縄県の池田竹州知事公室長は22日、「一市町村で事務が行われない場合でも、(他市町村で投票を)実施することになる」と述べた。

●石垣市議会、辺野古賛否問う県民投票条例案に反対 沖縄県内で初

沖縄タイムス 2018年10月17日 12:34

【石垣】名護市辺野古の新基地建設の賛否を問う県民投票条例案を巡り、石垣市議会(平良秀之議長)は17日の9月定例会最終本会議で同条例案に反対する意見書案を与党などの賛成多数で可決した。「一定の政治的主義主張に公費を使用し訴える手段となっている」としている。同様の意見書は県内の議会で初めて。

意見書案では「この県民投票は埋め立ての賛否のみを問うもので、米軍普天間基地移設計画の主眼である危険性の除去について県民の意志を示すものではない」などと主張。「『辺野古』県民投票の会」の請求要旨などを批判している。

宛先は県知事、県議会議長、地元選出県議会議員。

採決は公明1人が退席し、自民など与党11人と保守系野党1人が賛成し、野党8人が反対。野党側は「県民の自主的、政治的な行動を議会が押さえ込む。民主主義を無視するような無謀な提案」などと指摘した。

●社説 事務拒否は主権の侵害 「県民投票」反対に疑問

八重山毎 2018年10月24日

米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡り公有水面埋め立ての賛否を問う県民投票条例案に石垣市議会が反対の意見書を可決し、波紋を広げている。県知事選、豊見城、那覇市長選で3連勝と勢いづく「オール沖縄」勢力の上げ潮ムードに水を差したつもりだろうか。

■10万人が署名

県民投票は特定の問題について県民自身が投票という形で直接、意思を表明し政治に反映させようという趣旨で実施される。つまり、今回に関していいえば辺野古の埋め立てに絞って県民の意思を聞いてみようということである。わたしたちは通常、選挙区ごとに選ばれた県議会議員を通じて県政に参加しているが、この問題だけは議員任せにせず自ら意思を表明したいというときに行使できる権利なのである。直接請求権といわれるゆえんである。

運動を進めてきたのは若者や弁護士、芸術家などでつくる「『辺野古』県民投票の会」(元山仁士郎代表)である。去る5月23日に署名活動を始め、 2カ月で条例案請求に必要な数を大幅に上回る10万人余の署名を集めた。うち9万3000人分が有効と認められている。 石垣市でも2200人分の署名が集められている。

その県民投票条例案に対して市議会与党が反対した。理由は「本来の目的から逸脱して一定の政治的主義主張を公費を使用して訴える手段となっている」というのだ。県民投票にかける問題で政治的でないものがあるのだろうか。これでは県民投票の趣旨そのものを否定しているとしか思えない。意味がよく分からないというのが正直なところである。そればかりではない。特定の政治課題に県民自らが意思表示をする機会を奪うことになる。それは主権の侵害ではないか。

・・・(略)・・・ 市議会与党の今回の対応は来るべき平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画に対する住民投票をけん制するものとの見方がある。市の良識ある対応を促したい。

●「すごい勢いで戦前に」 連載企画「憲法 マイストーリー」第6回

共同 2018年6月2日

・・・(略)・・・名護市民投票

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の代替施設を同県名護市辺野古沖に建設する計画を巡り、名護市の条例に基づく市民投票が1997年12月21日に実施され、反対が有効投票の過半数となる1万6639票、賛成は1万4267票だった。

ところが、名護市長は建設の受け入れを表明して辞職。市民約500人が前市長と市に慰謝料などを求めて提訴した。

名護市民投票で反対票が賛成票を上回り、万歳して喜ぶ反対派住民=1997年12月21日、沖縄県名護市

那覇地裁は2000年5月9日の判決で、市民投票の法的拘束力について「仮に肯定すると、間接民主制によって市政を執行しようとする現行法の制度原理と整合しない結果を招きかねない」との判断を示した。

その上で条例も「過半数の意思を尊重する」としているだけで、市長が尊重しなかった場合の措置を定めていないなどとして、請求を退けた。原告側は控訴せず、この判決は確定している。(竹田)

●デニー知事誕生のうねりつくった20代——彼らはなぜ基地問題で10万人の署名を集められたのか

BUSINESS INSIDER JAPAN 2018.10.01 渡辺 豪 [ジャーナリス

9月30日に投開票された沖縄県知事選は、辺野古新基地建設に反対する「オール沖縄」が推す前衆院議員の玉城デニー氏(58)が過去最多の39万票余を獲得し、安倍政権が全面支援した前宜野湾市長の佐喜真淳氏(54)に約8万票差をつけて大勝した。

自民や公明の「鉄壁」ともいえる組織票の一部を突き崩し、無党派層の多くを取り込んだ玉城氏の勝利の背景には何があったのか。

民意の地殻変動の予兆はあった

「オール沖縄」が推す候補は2018年2月の名護市長選に敗れるなど、沖縄県内の選挙では、このところ不利な情勢にあった。そうした流れを変えたのは、翁長雄志知事の急逝と、「後継」となった玉城氏の知名度や人柄による面が大きいのは否めない。

しかし、もう一つ、忘れてはならない潮流がある。

今回の知事選で浮かんだ民意の地殻変動の「予兆」ともいえる現象が、知事選の数カ月前に起きている。5月23日~7月23日にかけて実施された、辺野古埋め立ての賛否を問う「県民投票」実施に向けた署名運動だ。

この運動に政党や労組がコミットしたのは終盤にすぎない。前面に立ったのは20人ほどの学生を含む20代を中心とする若者たち。この「寄せ集め」といっては失礼だが、政治運動の経験もほとんどない素人集団が、誰も予想しなかった10万人余(有効署名は9万2848人分)もの署名を短期間に集めることに成功したのだ。

オバマ選対のTシャツをイメージ 沖縄の若者の署名運動

「今回の知事選で、デニーさんのところで頑張っていた若者の多くは県民投票のスタッフです」

そう話すのは、「辺野古」県民投票の会代表の元山仁士郎さん(26)だ。元山さんは沖縄県宜野湾市の出身。大学進学で上京し、現在一橋大学大学院2年。今春、大学院を休学し、県民投票の署名運動を主導した。

2016年末に翁長知事による埋め立て承認取り消しを巡る違法確認訴訟で県が敗訴して以降、なし崩し的に新基地建設が進み、県民の間にあきらめムードが漂った。そうした中、「ワンイシュー」で新基地の是非を問うことでもう一度議論を起こし、新しい風を吹かせたいと考えた元山さんが同年代の県内の若者にSNSなどで参加を呼び掛けた。他の若者たちも、「基地問題について考えてみるきっかれになれば」との思いで参加したという。

9月30日夜。当確の報を受けてカチャーシーを舞う玉城氏の陣営で、玉城氏の周りを取り囲む黒のTシャツ姿の若者たちの弾んだ笑顔が目についた。知事選で玉城選対を支えた若者たちは、玉城氏の似顔絵をデザインした、このそろいのTシャツを着用。これは、アメリカ大統領選でオバマ陣営のスタッフが着ていたTシャツをイメージしたという。

政策面でも、基地問題だけでなく、貧困や子育てのほか、LGBTの問題などダイバーシティも重点的に訴えるよう提言した。こうした選挙戦が、女性や無党派層に玉城氏の政策を浸透させた面もあっただろう。

「作業服のお兄さんたち」も署名

ただ、若者たちが玉城氏支援に尽力する上で大きなモチベーションとなったのは、沖縄の民意が「辺野古」に対して関心を失っていない、という確信があったからだ、と元山さんは言う。

「街頭で県民投票の署名を呼び掛けているとき、まさか署名してくれるとは思わなかった作業服のお兄さんたちも自発的に署名してくれました」

元山さんが言う「作業服のお兄さんたち」とは、建築・土木関係の現場仕事に従事する人たちを指す。沖縄の選挙では、自民党が支援する保守系候補の決起集会で、必ずといっていいほど見かけるのが、この「作業服の人たち」だ。いわゆる、「動員」された支持者である。草の根の自民党票を支えるこの層が、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票の実施に協力的だったというのだ。

ただ、沖縄県民の基地問題への思いは複雑だ。米軍普天間飛行場まで歩いて10分という宜野湾市の実家で暮らす元山さん自身も、「内面は複雑」だと明かす。今回の知事選でも父親は佐喜真氏を支援していたという。

「今回、佐喜真氏を支援した若者も少なくないと思いますが、彼らの気持ちもよくわかります。基地容認の若者は誤ったネット情報に踊らされているだけ、という見方をする人もいますが、経済の問題や政府との関係を彼らなりに考えた上での判断だと思います」

これまでの革新陣営にない熱気

玉城陣営の熱気はこれまでの陣営にはなかったものだという。

「保守化」が進むといわれる若者の心理について、元山さんはさらにこう説明する。

「基地問題に辟易している人も一定数います。沖縄の民意は『基地反対』だと上の世代から押しつけられたり、同調圧力みたいなものを感じたりすると、特に若い世代だと反発したくなるのもわかります」

沖縄では、米軍基地従業員や基地内の工事などで収入を得ている人も少なくない。米軍関係者が身内という人もいる。新しく知事になる玉城氏も、米軍人だった父親と日本人の母親との間に生まれた「ダブル」だ。

「玉城陣営の熱気は、これまでの革新陣営にもなかった盛り上がりだったように思います。やはり、県民投票にかかわってきた若者たちの力が大きいのでは」

・・・(以下、略)・・・ |

| Trackback ( )

|

先週、総務相が、地方税法も改正してふるさと納税制度を見直す方向・方針を正式に示した。

その後のいろんな意見出ているので見てみた。

まず、方向性については、

●ふるさと納税制度見直し 返礼は寄付額の30%以下と法制化 自治体への“罰則”も /産経 9/11

●ふるさと納税で5憶円損失 大津市、返礼品など見直しへ/京都 9/12

●柏市 約6億円減収の見通し ふるさと納税普及に伴う/千葉テレビ 9/10

★≪東洋経済 9/17/これまで、寄付がいくら入ったかは議会にて予算や決算で示すことはあっても、返礼品のためにいくら使ったかを議会で説明する必要がなかった。返礼品は、寄付を受け取る手前で寄付者に渡すもので、いったん入った後で、議会での議決を経て執行する支出ではないからだ≫

この改正についての基本認識として、★≪ANN世論調査 2018/09/17/見直し 5割が「支持」≫ とあった。

そして、なお続く問題点の指摘。

★≪朝日社説 9月17日/・・ルール化するからには、丁寧な説明が必要・・一方で、所得が多い人ほど税優遇の恩恵が大きく・・ 都市と地方の税収差をならすために何をするべきか。ふるさと納税だけでは解決できない問題。返礼品以外にも見直すべき課題は山積≫

★≪西日本 9/16/ふるさと納税 高額返礼品だけの問題か/地方分権改革による国から地方への税源移譲こそが問題解決の本筋≫

面白い論調は次。

★≪ふるさと納税の岐路「お得で釣った人は、また別のお得に釣られる」/フォーブス ジャパン 公務員イノベーター列伝 /2018/09/18 加藤 年紀/・・ その年、平戸市役所(長崎)は、返礼品額を30%程度に抑えながらも寄付金額日本一の座を射止めた。その立役者が・・なかでも加熱する返礼品競争について、「お得で釣った人は、また別のお得に釣られる」・・現状、自治体側からの情報発信は99%が返礼品の発信になっており、自治体が自ら「モノ」ありきの構図をつくってしまっている≫

政府が作ったふるさと納税だけど、改めるべきは国。もちろん、それに関係なく自治体側の創意工夫はもともと必要なこと。きょぅは そんなことを見た。

なお、今朝の気温は14.6度。寒さを感じると言っていいほどの涼しさでウォーキングしてきた。

また、昨日9月18日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数4,214 訪問者数1,465」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●ふるさと納税見直し 5割が「支持」 ANN世論調査

テレ朝 2018/09/17 15:01

豪華な返礼品が問題になっているふるさと納税の見直しについて、「支持する」人が5割に達することがANNの世論調査で分かりました。 豪華な返礼品が問題になっているふるさと納税の見直しについて、「支持する」人が5割に達することがANNの世論調査で分かりました。

調査は15日と16日に行いました。総務省はふるさと納税で寄付額の3割を超えたり、地元産ではない返礼品を減税の対象にしない方針を打ち出しました。この方針に対して「支持する」が51%で、「支持しない」の36%を上回りました。ふるさと納税は自分が住んでいない自治体に2000円以上の寄付を行った場合、住民税と所得税が減税になる仕組みで、電化製品や外国産の商品など豪華な返礼品が問題になっています。 |

●ふるさと納税制度見直し 返礼は寄付額の30%以下と法制化 自治体への“罰則”も

産経 9/11(火) 11:45

野田聖子総務相は11日の閣議後記者会見で、地方税法改正も視野にふるさと納税制度を見直す方針を正式に表明した。地場産品以外などを返礼品として提供している大阪府泉佐野市などが、総務省からの自粛要請に対しても見直しの意向を示さないため法規制に乗り出す。返礼品を地場産品に限ることや、調達費を寄付額の30%以下にすることなどを法制化し、守らない自治体には寄付しても税の優遇措置を受けられないようにする。

野田氏は会見で「ある程度まで地方自治を尊重して(見直しに)取り組んできたが、耳を傾けてくれない自治体があることで、やむを得ず制度見直しの検討を行わざるを得なくなった」と述べた。総務省は年末の与党税制調査会に議論を求めた上で、来年度当初から返礼品の法規制が行えるよう、来年の通常国会に地方税法改正案を提出する。

ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体に寄付すると、自己負担の2千円を除いた金額が住民税などから差し引かれる制度。総務省はこれまで、寄付額の30%を超えるような高額品や地元産以外の物品、伝統工芸品を避けることなど、返礼品に望ましくない具体的な品目を示して自治体に要請してきたが、あくまで努力目標のため応じない自治体が後を絶たなかった。

総務省は同日、返礼品の見直し状況に関する自治体調査の結果も発表。今月1日時点で、全1788自治体の13・8%に当たる246が寄付額の30%超となる返礼品を提供しており、10月末までに見直す意向がないとしたのは174自治体に上った。

●ふるさと納税は、制度見直しでどう変わるか 野田総務相が自治体の競争過熱に「待った」

東洋経済 2018/09/17 6:00 ![]() 土居 丈朗 : 慶應義塾大学 経済学部教授 土居 丈朗 : 慶應義塾大学 経済学部教授

・・・(略)・・・

返礼品競争は、なぜ問題なのか

返礼割合が高いということは、ふるさと納税で寄付をした人にとってはお得なのだが、寄付をもらう自治体側からすると、それだけ収入が失われることを意味する。

・・・(略)・・・

これまで、寄付がいくら入ったかは議会にて予算や決算で示すことはあっても、返礼品のためにいくら使ったかを議会で説明する必要がなかった。返礼品は、寄付を受け取る手前で寄付者に渡すものであり、いったん収入として入った後で、議会での議決を経て執行する支出ではないからだ。

ふるさと納税制度の透明化が進む可能性

・・・(略)・・・

ふるさと納税制度の見直しは、今年末までに与党税制調査会で議論され、早ければ2019年の通常国会に地方税法改正案を提出、可決されれば、4月から適用されることになる。ぜひ実のある制度に見直してもらいたい。

●ふるさと納税で5憶円損失 大津市、返礼品など見直しへ

京都 Yahoo! 9/12(水) 12:20

大津市は11日、ふるさと納税制度による2017年度の市民税の損失額が5億1千万円になったと明らかにした。同制度では人口の多い都市部は不利とされているが、市は来年度から返礼品の上限額や内容を見直しててこ入れを図る。

同日あった市議会9月通常会議の一般質問で明らかにした。市によると、市民の他都市への寄付で市民税の控除額が5億3500万円だった一方、市へのふるさと納税は4400万円にとどまった。さらに返礼のための経費もかかった。

市は来年度から、現在5万円までの返礼品額を上げたり、内容も琵琶湖を生かした体験型サービスを加えるなどを検討している。

越直美市長は「税金は市民サービスの対価で、受益と負担の原則を損なう制度自体を廃止すべきと考える。だが、制度がある以上、収入確保に向けた取り組みをしたい」と答弁した。

●柏市 約6億円減収の見通し ふるさと納税普及に伴う

千葉テレビ9/10(月) 13:23

ふるさと納税の普及に伴い柏市は今年度の減収額が約6億円に上るとの見通しを明らかにしました。出身地や応援したい自治体に寄附ができるふるさと納税制度の普及に伴い豪華な返礼品を贈る自治体に寄付が集まり、都市部の自治体では税収が減るケースが相次いでいます。

柏市によりますと、この影響で柏市の減収額は2016年度が1億9千万円、昨年度は約4億円、そして、今年度は6億円に上る見通しとなっています。減収を食い止めようと柏市は去年10月、ふるさと納税者に対する返礼品を初めて導入し、昨年度の受入れ件数は前の年度の11倍に当たる1584件に急増、受け入れ金額も前の年度の5倍近い6797万円に増えました。

返礼品で人気なのは市内の寝具メーカー製の羽毛布団で、柏市産の乾麺パスタや梨なども好評です。ただ、増え続ける減収分の補填には至っておらず、市は引き続き返礼品の充実を図り減収傾向に何とか歯止めをかけたい考えです。

●ふるさと納税の岐路「お得で釣った人は、また別のお得に釣られる」

フォーブス ジャパン 公務員イノベーター列伝 2018/09/18 16:30 加藤 年紀 , OFFICIAL COLUMNIST

・・・(略)・・・手製のカタログでふるさと納税日本一に

ふるさと納税は2008年度から運用が開始されたが、その寄付額が急激に伸びたのは返礼品競争が過熱し始めた2014年から。その年、平戸市役所(長崎)は、返礼品額を30%程度に抑えながらも寄付金額日本一の座を射止めた。その立役者が平戸市職員の黒瀬啓介だ。

黒瀬は「寄付者ファースト」というコンセプトのもと、行政が苦手と言われるマーケティング視点を駆使して、実績を上げた。カタログから返礼品を選べる仕組みを全国に先駆けて採用し、寄付金額に応じて有効期限を設けないカタログポイントを付与することにした。

黒瀬は、当時の調査で、東京都民の平均寄付金額が10万円であることに注目。それを見て、1万円程度の返礼品が多くを占めるなか、わざわざ10箇所に寄付を行うのは面倒だろうと寄付者の立場に立って考えた。1度寄付をすれば、後日好きな時に注文できるというカタログポイントの仕組みが寄付者の需要を捉え、駆け込み時には全国と比べて約3倍の寄付単価を実現した。

・・・(略)・・・

この制度に対する多くの自治体の向き合い方には危惧の念を抱いているという。

なかでも加熱する返礼品競争について、「お得で釣った人は、また別のお得に釣られる」と黒瀬は語ったが、この言葉は重く響く。現状、自治体側からの情報発信は99%が返礼品の発信になっており、自治体が自ら「モノ」ありきの構図をつくってしまっているという。

「自治体同士で競争を始めると、結果的に地方を安売りしてしまう」と黒瀬は断言する。ふるさと納税は本来、地方の価値を高める事業であるべきであるとの考えから、黒瀬は担当者時代、寄付額を増やすことを最終目的とはしていなかった。目指したのはあくまでも地場産業の活性化だ。

・・・(以下、略)・・・

●ふるさと納税 高額返礼品だけの問題か

西日本 2018/9/16 10:32

野田聖子総務相が、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを表明した。寄付金に対する自治体の行き過ぎた「豪華返礼品」などを排除して制度本来の趣旨を取り戻すのが狙いという。

高価な返礼品で寄付金を集める手法は問題である。国が自粛を求めても応じようとしない自治体の姿勢も問われよう。

ただ、法律を改正して強制的に排除する手法が妥当かどうかは議論の余地がある。

同時に、返礼品の過当競争といわれても、ふるさと納税の寄付金に頼らざるを得ない地方財政の窮状にも目を向けたい。

出身地の故郷や応援したい市町村など好きな自治体に寄付をすれば、自己負担の2千円を除く金額が所得税や住民税から差し引かれる。ふるさと納税制度は2008年4月に始まった。

控除される寄付額の上限を2倍にするなど制度が拡充される一方、常に問題視されてきたのが自治体の返礼品だった。

返礼品に関する法令上の規定はない。だが、制度が普及するにつれて一部の自治体は返礼品の豪華さを競い合うようになる。商品券や旅行券のように換金できるものや、地場産品とは無縁と思われる物品などで返礼するケースも続々と出てきた。

総務省の調査(今月1日時点)によると、九州の64市町村を含む全国246の自治体が寄付額の3割を超す返礼品を贈っていた。これは、全国の自治体の13・8%に相当するという。

総務省は寄付額の30%超の高額品や地元産以外の物品を除外するよう総務相通知で要請してきたが、これを法制化する。

要請に応じている自治体は現状は不公平と訴えており、野田総務相は「一部自治体の突出した対応が続けば、制度自体が否定される」という。

確かに一理ある。だが、他方で30%という線引きの基準は妥当か。原材料から製造・流通まで複雑に絡む「地元産品」を具体的にどう定義するのか。地方が納得する議論が必要だ。

地方自治に関わる問題である。地方が国の言うことを聞かないから-という理由で法改正まで持ち出すのはいかがなものか。素朴な疑問も禁じ得ない。

もちろん返礼品とは無関係にふるさと納税をしている人は、たくさんいる。自然災害の被災地にこの制度を活用した寄付が集まるようになったのも、望ましい効用の一つと評価したい。

問題の核心は、税収格差が広がる中で、自治体同士が寄付という名の税金を奪い合う構図に陥っていることだ。地方が全体として豊かになるためにはどうすべきか。地方分権改革による国から地方への税源移譲こそが問題解決の本筋であろう。

●(社説)ふるさと納税 課題は返礼品以外にも

朝日 2018年9月17日05時00分

ふるさと納税の返礼品が法律で規制されそうだ。豪華になる返礼品の見直しを、総務省が自治体に求めてきたが、歯止めがかからないためだ。

ふるさとなど応援したい自治体を、納税者が選ぶ。自治体は応援してもらえるよう、まちおこしなど政策を競う。そんな制度の趣旨を踏まえれば、当然の判断だろう。

納税と言っても、実際は税の優遇を受けられる寄付だ。ある都道府県や市町村に寄付をすると、国に納める所得税や自分が住む自治体への住民税が軽くなる。

法で規制されるようになると、返礼品の仕入れ値が寄付額の3割を超えたり、地場産品でなかったりする自治体に寄付しても、税の優遇を受けられなくなる。

過疎化で税収が減り、目立った特産物もない自治体が、高額な返礼品で寄付を集めようという思いも、わからなくはない。これまでiPadや掃除機、旅行券なども用意していた佐賀県みやき町は「品ぞろえは地元の商店や企業と連携して考えた。旅行券も里帰りに使ってもらおうと思った」という。

ルール化するからには、丁寧な説明が必要だろう。総務省は「3割」の根拠を「自治体の手元に少なくとも寄付額の半分を残すため、手数料などを差し引いた割合」と言うが、なぜ半分か、はっきりしない。

自治体側も、寄付する人の「志」を生かし、その人とつながるよう、知恵を絞りたい。

たとえば岩手県陸前高田市は、市長も参加する報告会を東京で開き、寄付者に使い道を直接説明している。寄付をした人は、返礼品と一緒に送られてくるはがきで、梱包(こんぽう)や集荷を担う障害者や高齢者に、メッセージを送ることができる。

現在、寄付する際に使い道を選べるようにしている自治体も、多くは「子ども支援」など分野の選択にとどまる。具体的にどんな事業に使いたいのか、わかりやすく説明してほしい。

2008年度に始まったふるさと納税は、17年度は3653億円、1730万件に増えた。災害が起きた自治体への寄付も広がっている。

一方で、所得が多い人ほど税優遇の恩恵が大きく、自分が住み、介護などのサービスを実際に受ける自治体の税収を減らすという矛盾を抱えたままだ。

都市と地方の税収差をならすために何をするべきか。ふるさと納税だけでは解決できない問題でもある。返礼品以外にも見直すべき課題は山積している。

| Trackback ( )

|

先日、新潟で開かれた、全国市民オンブズマン連絡会議主催の「第25回 新潟大会」。

その前日の記者会見で「政務活動費情報公開度ランキング」が発表された。そのデータが公表されているし、解析も示されている。

そこで、≪政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査 談合調査結果発表≫公開日:18/8/31 にリンク、抜粋しておく。

皮肉にも、開催地「新潟41位 政活費情報公開度」(NHK)とある。

また、問題が強く指摘されている東京都議会についても記録しておく。

★≪都議飲食会費1割に激減 17年度政活費 批判受け禁止が影響≫(東京 2018年8月9日)

なお、昨日9月11日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数5,394 訪問者数1,305」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★≪政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査 談合調査結果発表≫

公開日:18/8/31

全国市民オンブズマン連絡会議は、2018年9月1日(土)2(日)に新潟ユニゾンプラザにて第25回全国市民オンブズマン新潟大会を開催いたします。

それに先立ち、18/8/31に新潟県政記者クラブで以下資料を発表しました。

・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(全文)

https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018.pdf

●2018年度 政務活動費 情報公開度ランキング 全国市民オンブズマン連絡会議

<トピックス>

1、 領収書のネット公開が一層進んだ。

2016年 9議会

2017年 30議会

2018年 49議会(全体の40%)

2019年(現段階の予定)57議会(全体の47%)

・・・(略)・・・ ・・・(略)・・・

1 政務活動費の情報公開度について、

私たちは、政務活動費(政務調査費)の支出関係情報の公開について、2002年の全国大会で、都道府県、政令市を対象に、各自治体の政務調査費情報の透明性を調査した。

その結果、収支報告書に領収書を添付している自治体は、都道府県、政令市とも0、

政務調査費による視察を行った場合の視察報告書を添付している自治体は、都道府県、政令市とも0。

収支報告書の記載に、政務活動費を支出した活動成果の記載のある自治体が都道府県では7、政令市では1で、

ほとんどが活動成果の記載すらなされていない、

という、透明どころか真っ黒な状況が明らかになった。

・・・(略)・・・

|

・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(概要)

https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018-1.pdf

・いまどきの入札、いまどきの談合 (全文)

https://www.ombudsman.jp/dangou/dangou2018.pdf

・いまどきの入札、いまどきの談合 (概要)

https://www.ombudsman.jp/dangou/dangou2018-1.pdf

・いまどきの入札、いまどきの談合 資料(本文で触れなかったもの)

https://www.ombudsman.jp/dangou/dangou2018-2.pdf

|

●政活費情報公開度 新潟41位

NHK 08月31日 15時24分

各地の弁護士らが参加し、行政をチェックしている市民オンブズマンの全国大会が9月1日から新潟市で開かれます。

これを前に、政務活動費の情報公開についての順位が発表され、新潟県議会は去年よりも順位を落とし、41位と低迷していることが分かりました。

9月1日から2日間の日程で、各地の弁護士や税理士らが参加し、行政をチェックしている市民オンブズマンの全国大会が新潟市で開かれます。

これを前に、31日、オンブズマンの全国組織、「全国市民オンブズマン連絡会議」が県庁で記者会見し、全国の都道府県、政令指定都市、中核市の121の議会を対象にした政務活動費の情報公開についての順位を発表しました。

政務活動費は、議員が行う調査・研究のため、報酬とは別に支払われるもので、金額は議会ごとに異なり、新潟県議会の場合、個人に対し月に26万円余りが交付されています。

ことしの調査は、政務活動費を使った場合の、領収書の原本を議会側に提出しているかや、視察に使った場合の報告書の提出を義務づけているか、また、インターネットで領収書を公開しているかなど、12の項目を100点満点で採点しました。

新潟県議会は、全国で進む領収書などのインターネットでの公開がされていないことから100点満点中、23点で、都道府県では41位と去年の36位よりも順位を落とし低迷していることが分かりました。

一方、新潟市議会は政務活動費を使う際のマニュアルがインターネットで公開されていることなどを受けて45点で、20の政令指定都市の中で7位でした。

新潟市議会は来年度から、政務活動費を使った際の領収書の写しや視察の報告書などをインターネットで公開することになっています。

「全国市民オンブズマン連絡会議」で政務活動費を調べている児嶋研二・代表幹事は、記者会見で「新潟県議会は、インターネットでの情報公開をしていないので点数が低い。ふつうにやっていても、点数は半分の50点はとれるのに23点とは議会として失格だ」と厳しく批判しました。

●都議飲食会費1割に激減 17年度政活費 批判受け禁止が影響

東京 2018年8月9日

東京都議会(定数一二七)は九日、二〇一七年度分の政務活動費を公開した。業界団体などの会合への「会費」が前年度の約一割の百二十四万円に激減。新年会や懇親会といった飲食を伴う会合への支出には批判が多く、議会改革や自粛の動きが強まったことが影響した。

都議会の政活費は一人当たり月五十万円が交付される。交付総額七億五千八百万円のうち使われたのは六億四千七百四十一万円で、使用率85%は領収書の全面公開を始めた〇九年度分以降で最低だった。余った額は都に返還される。

会費は一三~一五年度は二千万円を超えていた。一六年度は減少したものの千二百十万円あり、中でも自民は一七年一~二月に「新年会」などとして会派で約六百万円を計上、一日に五件以上はしごした議員もいて、批判を招いた。

しかし昨年七月の都議選で、それまで会費支出の大半を占めていた自民が大きく議席を減らし、「飲食への支出禁止」を掲げた都民ファーストの会が躍進。都議会も今年一月から飲食を伴う会合への支出を禁止する改革を行い、一七年度は激減した。自民党議員は「地元とのつながりは大事なので、自腹を切って会合に出席している」と話した。

政活費の支出で最も多いのは広報紙などの発行費で、全体の45%に当たる二億九千四百三十九万円。人件費の二億一千六百九十二万円(同33%)が続く。人件費の領収書の金額欄は今回から公表されるようになったが、宛先は個人が特定される恐れがあるとして黒塗りされ、誰に支払っているか確認できない状態が続く。

会派別では、自民と共産が交付額の95%を使ったが、都民ファは79%、公明は66%だった。都議会は今回公表分から、収支報告書や領収書の写しをホームページで公開する。

◆人件費初開示 支払先は黒塗り

東京都議会は九日に公表した二〇一七年度分の政務活動費で、これまで「個人の特定の恐れがある」として大半を黒塗りにしていた人件費の金額について開示する方針に改めた。だが支払先は非開示のままで、専門家は「より透明性を高める取り組みを進めるべきだ」と指摘している。

人件費は政活費全体の三割を占め、職員やアルバイトを雇った場合に計上される。都議会は金額を開示した理由を「透明性を高めるためと、他自治体の動向を踏まえた」と説明。金額開示は、既に多くの地方議会で実施されており、この動きに倣った格好だ。

全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は、都議会とは逆に人件費の支払先を開示し、金額を非開示にしている鳥取県議会の例を挙げ「親族を雇用していないかなど『誰に支払ったか』が重要だ」と指摘。「本人の同意を得て開示するなど、議会にはより一層の努力が求められる」としている。

<政務活動費> 地方議員の調査研究、研修、広報などの経費として、議員報酬とは別に会派や議員に支給される。2000年に「政務調査費」として導入し、12年の地方自治法改正で名称が変わった。額や支出基準、交付方法は各自治体が条例などで定め、交付金額は議会の規模などによって異なる。使途の不透明さから「第2の報酬」と問題視されており、領収書偽造による架空請求といった不正が各地の議会で相次いで発覚している。

| Trackback ( )

|

先日、ふるさと納税のことを見た。ランキングなども見た。

その後、週刊ダイヤモンド編集部の≪ふるさと納税「反抗自治体」を公表、総務省vs自治体の神経戦≫という記事が出た。

そこで改めて総務省のページを確認した。確かに、陰険に、表を出していた(後半にコピーを貼り付けおく)。

●平成30年度ふるさと納税に関する現況調査について(2018年07月06日)

●見直す意向がなく、平成29年度受入額が10億円以上の市区町村/平成30年7月6日 自治税務局市町村税課

●ふるさと納税 平成30年度課税における住民税控除額の実績等/平成30年7月27日/個人住民税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は約2,448 億円

●週刊ダイヤモンド編集部 2018.7.31/菅官房長官はふるさと納税の“生みの親”で、過熱する返礼品競争を時に黙認するような姿勢を取り、自治体の強力な後ろ盾

なお、今朝の気温は25度。暑い中ウォーキングしてきた。

今午後2時の気温は35.7度。相変わらず暑い。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

総務省 公式Web

●平成30年度ふるさと納税に関する現況調査について (2018年07月06日)

ふるさと納税の直近の実績について、全都道府県、市区町村を対象に調査を行い、以下のとおり調査結果を取りまとめましたので公表します。(実績は平成29年度決算見込の状況)

ふるさと納税に関する現況調査結果PDF

各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度~平成29年度)EXCEL

ふるさと納税に関する現況調査結果(都道府県・市区町村別)集計結果EXCEL

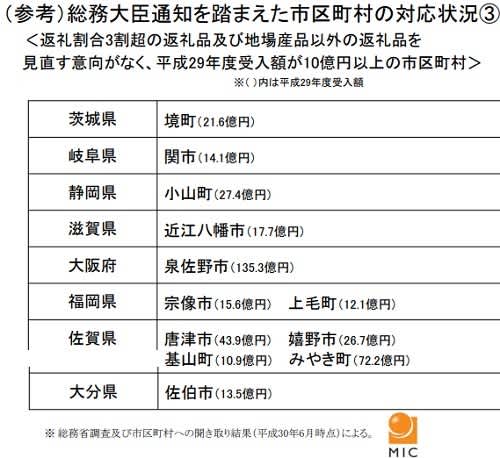

● 見直す意向がなく、平成29年度受入額が10億円以上の市区町村 /ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)

平成30年7月6日 自治税務局市町村税課

(参考)総務大臣通知を踏まえた市区町村の対応状況③ (参考)総務大臣通知を踏まえた市区町村の対応状況③

<返礼割合3割超の返礼品及び地場産品以外の返礼品をいずれも送付している市区町村で、

平成30年8月までに

見直す意向がなく、平成29年度受入額が10億円以上の市区町村>

※( )内は平成29年度受入額

●ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等) 平成30年7月27日

ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等)を取りまとめましたので、別添のとおり公表します。

平成30 年度の個人住民税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は、約2,448 億円

平成30年度(A) 平成29年度(B) (A)/(B)

住民税控除額(億円) 2447.7 1783.2 1.37倍

控除適用者数(万人) 295.9 227.1 1.30倍

|

●≪ふるさと納税「反抗自治体」を公表、総務省vs自治体の神経戦≫

週刊ダイヤモンド編集部 2018.7.31

国の方針に従おうとせず、見直す意向もないのはこの自治体です──。

総務省は7月、いまだ返礼品競争が横行しているふるさと納税をめぐって、

(1)返礼割合が3割超、

(2)地場産品ではない返礼品を送付している、

(3)今年8月までに見直す意向がない──などとして、大阪府泉佐野市や佐賀県みやき町など12の自治体名を公表した。

昨年4月以降、総務省が自治体への通知や記者会見を通じて、高額な返礼品などの自粛を幾度となく要請しているにもかかわらず、反抗する自治体に対してとうとうしびれを切らした格好だ。

名指しされた12の自治体は、さぞ戦々恐々としているかと思いきや、各担当者から懸念として聞こえてくるのは、意外にも自民党の総裁選の動向と東京都目黒区の取り組みについてだった。

一体どういうことか。

一つ目の自民党の総裁選について自治体が最も気をもんでいるのは、総裁選を経て政権が代わることによって、菅義偉官房長官が閣外に放り出されることだ。

菅氏はふるさと納税の“生みの親”であり、制度拡充に際して反対論を唱えた総務省の局長を退任に追い込むほど、思い入れが強い。

過熱する返礼品競争を時に黙認するような姿勢を取り、自治体の強力な後ろ盾になっているわけだ。

総務省は、ふるさと納税に関わる普通交付税措置や特別交付税を使って、名指しした自治体を実質的に締め上げることは制度上可能だが、菅氏が閣僚として目を光らせている間は、手を出しにくいことを自治体はよく理解している。

寄付金に都心回帰の恐れ

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

賛否が分かれ、運用の適否が問われている「ふるさと納税」、最近は「被災地支援」に積極的に活用される。今日はふるさと納税の最近の諸点を点検しておいた。

支援関係では次。

●被災地のふるさと納税、代行します 20自治体引き受け/朝日 2018年7月18日

●ふるさと納税で支援拡大 被災70自治体、「返礼なし」総額10億円/毎日 7月23日

都市部から流出している事実は次。

●ふるさと納税、東京都から645億円の流出に/日経 7/27

●1都3県自治体 ふるさと納税で「減収」1166億円超に /日経 7/27

●住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出—総務省/時事 7月27日

その裏返しとして、「流入」している自治体があるのは当然のこと。

●ふるさと納税 18年度、黒字35道県 減税額1.4倍に/毎日 7月28日

●ふるさと納税35道県で黒字 最大は北海道の308億円/北海道 7/28

●「ふるさと納税受入額」全国トップ500 1位は「肉と焼酎」、2位は「家電」/プレジデントオンライン 7.26

ところで、先週作った、市民オンブズの全国大会の「活動報告」6頁は今日、福岡にメールで送る。

あとは、来る土日の名古屋での講座の資料作りに専念。

なお、今朝の気温は22度ほど。夏なのに涼しいと感じた。身体が「酷暑」に順化、馴化したのだろう。快適にウォーキングしてきた。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●被災地のふるさと納税、代行します 20自治体引き受け

朝日 2018年7月18日19時01分 下地達也

西日本の豪雨で被災した自治体にあてた「ふるさと納税」による寄付に伴う事務作業を、別の自治体が引き受ける支援が進んでいる。被災自治体の事務負担を軽くし、被災者への対応や復旧に力を振り向けてもらうのがねらい。3年前に豪雨の被害に遭った経験から茨城県境町が始め、20自治体に広がっている。

2015年9月、豪雨に襲われた茨城県境町には、ふるさと納税の代行サイトを通し、約2200万円の寄付が寄せられた。しかし、受け取るには寄付した人の税控除に必要な証明書の発行などが必要で、作業負担は小さくなかった。町によると「他の職員は復旧作業に当たっているのに、中にこもって事務作業をしていていいのか」と漏らす担当職員もいたという。

翌16年4月、熊本地震が発生。境町の橋本正裕町長がふるさと納税に伴う事務負担を何とかできないか代行サイト「ふるさとチョイス」の運営会社トラストバンクと相談し、受け手以外の自治体が事務を代行する「代理寄付」の仕組みが生まれた。

今回の西日本豪雨でも7日から、広島県と岡山県倉敷市の事務を担う。「被災地が普通の生活を取り戻すには相当の時間がかかる。災害廃棄物の処理や避難所の運営もあり、職員が復旧作業に専念できるよう支援したい」と橋本町長は話す。

この取り組みを知り、被災自治体とつながりのあるほかの自治体も同様の支援を始めた。17日までに20自治体が被災12自治体の代理寄付を受け付け、3億6千万円を超える額が集まった。

大分県佐伯市は、建物の浸水被害があった高知県宿毛市の代理寄付を担う。担当者は「宿毛市とは長年、フェリー航路でつながっていて、お互いの祭りにも参加し合う関係。少しでも力になれたら」と説明する。

三重県亀山市は岡山県高梁市を支援。江戸時代に藩主が入れ替わる「国替え」があった縁で、12年から災害時相互応援協定を結んでおり、現地に給水車も派遣している。担当者は「被災現場での活動に専念してほしい」と話す。

境町や熊本県などの支援を受ける広島県税務課の高橋大輔課長は「通常の寄付の受け付けだけでも負担が大きく、こうした形の支援は大変ありがたい」と話している。(下地達也)

●ふるさと納税で支援拡大 被災70自治体、「返礼なし」総額10億円

毎日 2018年7月23日 【真野敏幸、堀江拓哉】

ふるさと納税を通じ、西日本豪雨の被災地を支援する輪が広がっている。インターネットで申請手続きができる大手の五つの仲介サイトでは、23日午前9時までに被災地の70を超える自治体に計約6万1000件、総額10億3000万円超の申し込みがあった。全国の自治体の中では、ふるさと納税で受け取る寄付の一部を被災自治体の支援に充てたり、納税の事務手続きを代行したりする取り組みも進んでいる。

各サイトはいずれも西日本豪雨の特設ページを用意し、返礼品のないコースを設けて寄付を呼びかけている。このうち9億5000万円超の申し込みがある「ふるさとチョイス」では今回、各地の自治体に呼びかけ、ふるさと納税で集めた寄付の3%を災害救助法の適用対象の11府県に届ける「被災地支援パートナーシップ」を導入。現在、55市町が参加する。運営会社「トラストバンク」(東京都目黒区)によると、今月10日から8月下旬までに申し込みのあったふるさと納税を支援に回し、配分方法は今後検討するという。

同サイトでは2016年の熊本地震から、ふるさと納税の受領証明書発行などの事務手続きを他の自治体が代行する「代理自治体」の仕組みもスタートさせた。ふるさと納税で寄付を受けても、災害対応に職員が割かれて事務処理が追いつかないという被災自治体の声を受けたものだ。

西日本豪雨では22の県・市町が代理自治体になっている。被災した広島県三原市の場合、親善都市の関係にある神奈川県湯河原町や、市のPR大使を同じ音楽グループが務めている縁で埼玉県蓮田市が代行。三原市の担当者は「受け取った後の手続きには人手も時間もかかる。代行してもらうと、その分災害対応に集中でき、ありがたい」と話している。

熊本地震18億円

ふるさと納税制度は2008年度にスタートし、納税者自身が選んだ自治体に2000円を超える寄付をすると、年収などに応じて限度額まで控除される。15年度に控除額が引き上げられ、確定申告が不要になる特例も導入されると、寄付額が急増。総務省によると、17年度は過去最多の約3653億円に達した。「ふるさとチョイス」では返礼品を伴わないふるさと納税で被災自治体への寄付を呼びかけ、16年の熊本地震で約18億3000万円▽17年の九州北部豪雨で約2億7000万円▽6月の大阪北部地震で約1500万円--が集まった。

総務省の担当者は「返礼目的でなく、特定の自治体を支援したいという制度本来の目的に立ち返るものだ」と歓迎している。

●ふるさと納税、東京都から645億円の流出に

日経 2018/7/27 20:00

総務省は27日、ふるさと納税で控除される住民税が2018年度に全国で約2448億円になると発表した。前年度に比べて37%増えた。都道府県別では、東京都内の控除が約645億円で最も多い。その分だけ、都内の自治体の税収が他の道府県に流出していることになる。待機児童対策などに響くとの指摘もあり、大都市圏の自治体にとっては頭の痛い状況だ。

ふるさと納税は故郷や応援したい自治体に寄付できる制度で、原則として寄付金から2千円を引いた額が所得税や住民税から控除される。今回は18年度分の課税対象となる17年の寄付実績から、地方税である住民税の控除額を算出し、都道府県別に集計した。

ふるさと納税による寄付の伸びを反映し、住民税の控除額も軒並み増えている。最大の東京都からの「流出額」は約180億円増えた。第2位の神奈川県は257億円と約70億円膨らんだ。こうした大都市圏の自治体からは「行政サービスに影響が出かねない」との声が漏れる。

ふるさと納税を巡っては、自治体が高額な返礼品を用意することでより多くの寄付を集めようとする競争が過熱した問題がある。総務省は17年4月、大臣通知で各自治体に「良識のある対応」を要請し、返礼品を寄付額の3割以下にすることなどを求めた。

子育て支援や街づくりなどに使い道を明確にするなど、既に多くの自治体は対応を見直している。返礼割合が3割を超える市区町村は、18年6月時点で1年前の半分以下の330自治体に減った。それでも制度自体の人気は根強い。ふるさと納税は17年度には初めて3千億円を突破した。

一方、税収の流出に悩む大都市圏でも地域資源の活用などの工夫で、寄付を集める取り組みが広がる。大阪府枚方市は市長が案内する文化財見学ツアーを用意し、17年度に2億8000万円を受け入れた。東京都墨田区は「すみだの夢応援助成事業」と銘打って、農園開設などの民間プロジェクトを選んで寄付できるようにしている。

●1都3県自治体 ふるさと納税で「減収」1166億円超に

日経 2018/7/27 22:00

総務省は27日、ふるさと納税をした人の2018年度分の個人住民税の控除額が、東京圏の1都3県で1166億円になったと発表した。17年度分(846億円)に比べ4割近く増加した。控除は住民税の減額につながり、東京圏には控除額の全額が減収となる自治体も多い。福祉分野をはじめとする行政施策への影響を懸念する声が強い。

都県別(市区町村分含む)に控除額を見ると、東京都が全国最多の645億円(39%増)だった。神奈川県は257億円(37%増)、千葉県は132億円(36%増)、埼玉県は131億円(39%増)となった。全国合計の控除額に占める4都県の割合は48%に上った。

都市部の住民にふるさと納税が浸透すればするほど、本来徴収できるはずの住民税の税収が減ることになる。市区町村別で控除額(市区町村民税)が前年度に続きトップだったのは横浜市で約103億円に達した。市は「影響がないとは言えない」と危機感を隠さない。

控除額の75%は国が地方交付税で穴埋めするため、全額が「流出」するわけではない。ただ、交付税を受け取らない自治体は控除額がそのまま減収額となる。上位20位をみると、東京23区や川崎市、千葉県市川市など交付税を受け取っていない市区が名を連ねる。川崎市や東京都世田谷区は控除額が40億円を超えるため、横浜市よりもダメージは大きい。

保坂展人区長は「地方を豊かにする趣旨はわかるが、現実には都市生活の基盤の破壊につながっている」と強調する。横浜市以外の県庁所在地も上位で、さいたま市の控除額は29億9千万円だった。財政課は「流出額は大きい」とこぼす。千葉市は19億円となった。

住民税の流出に対抗しようと、1都3県の自治体はふるさと納税の「返礼品」の拡充や、寄付のPRに力を入れる。だが、多くの自治体は寄付金の受け入れ額よりも控除額が大きく、効果は限定的のようだ。

●住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出—総務省

時事 7月27日(金)18時22分

総務省は27日、応援する自治体に寄付をすると住民税などが軽減される「ふるさと納税」で、2018年度の住民税の減収額をまとめた。寄付の増加を受け、全国の自治体の減収額は前年度比1.4倍の計2447億7400万円となり、制度開始後初めて2000億円を超えた。都市部の減収が大きく、東京都内からは合計645億7600万円が主に地方へ「流出」したとみられる。

ふるさと納税は、寄付額から2000円を引いた額が居住地の住民税などから控除される仕組み。自治体が寄付者に贈る返礼品が人気で、17年(暦年)の寄付総額は前年比1.4倍の3481億9200万円に上った。18年度に控除を受けた人は、前年度比1.3倍の295万8500人。

減収額の多い自治体は、都道府県別では東京(258億2200万円)、大阪(67億800万円)、神奈川(63億8200万円)の順。市区町村では横浜(103億7800万円)が最も多く、名古屋(60億5000万円)、大阪(55億2900万円)と続いた。

●ふるさと納税 18年度、黒字35道県 減税額1.4倍に

毎日 2018年7月28日

ふるさと納税で寄付し2018年度の住民税が軽減されるのは296万人で、減税額は前年度比1・4倍の2448億円になることが27日、総務省調査で分かった。寄付者が住む自治体は税収が減る。都道府県別に17年度の寄付獲得額から減収額を差し引いて大まかな損得を見ると、寄付額が減収額を上回る“黒字”は35道県。減収額が上回る“赤字”は東京や愛知など都市部が中心の12都府県で、地方への税収移転がうかがえる。

寄付をすると、上限の範囲内で自己負担の2000円を引いた額が住民税などから控除される。

●ふるさと納税35道県で黒字 最大は北海道の308億円

北海道 07/28 00:16

ふるさと納税で寄付し2018年度の住民税が軽減されるのは296万人で、減税額は前年度比1・4倍の2448億円になることが27日、総務省調査で分かった。寄付者が住む自治体は税収が減る。都道府県別に17年度の寄付獲得額から減収額を差し引いて大まかな損得を見ると、寄付額が減収額を上回る“黒字”は35道県。減収額が上回る“赤字”は東京や愛知など都市部が中心の12都府県で、地方への税収移転がうかがえる。

寄付すると上限の範囲内で自己負担の2千円を引いた額が住民税などから控除される。都道府県別で減収額最大は東京の646億円。次いで神奈川257億円、大阪212億円。

ふるさと納税が好調な北海道は、佐賀とともに黒字が全国最大となる308億円で、宮崎の241億円が続いた。一方、赤字は東京の623億円が最も大きく、次いで神奈川184億円、愛知126億円。道内の減収額は57億円、住民税が軽減されるのは7万9623人だった。

●「ふるさと納税受入額」全国トップ500 1位は「肉と焼酎」、2位は「家電」

プレジデントオンライン編集部 2017.7.26

「ふるさと納税」の寄附額がまた過去最高を更新した。総務省の発表によると、昨年度の総額は約2844億円で、前の年度の約1.7倍に増えた。制度の急所を突き、寄附を集めまくった自治体はどこなのか。プレジデントオンラインでは、総務省の発表をもとに「ふるさと納税受入額ランキング トップ500」を作成した。その結果、1位は「肉と焼酎」、2位は「家電」と傾向がはっきり出た。そんな“勝ち組自治体”の言い分とは――。 「ふるさと納税」の寄附額がまた過去最高を更新した。総務省の発表によると、昨年度の総額は約2844億円で、前の年度の約1.7倍に増えた。制度の急所を突き、寄附を集めまくった自治体はどこなのか。プレジデントオンラインでは、総務省の発表をもとに「ふるさと納税受入額ランキング トップ500」を作成した。その結果、1位は「肉と焼酎」、2位は「家電」と傾向がはっきり出た。そんな“勝ち組自治体”の言い分とは――。

プレジデントオンラインでは、総務省が発表した2016年度(平成28年度)の「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数」に基づいて、全国地方団体のふるさと納税受入額ランキングを作成した。

総務省はすべての地方団体(都道府県47団体、市区町村1741団体)を対象に、毎年、ふるさと納税の直近の実績を調べている。7月4日発表の「ふるさと納税に関する現況調査結果」によれば、16年度のふるさと納税受入額の全国合計は約2844億円で、前年度(約1652億円)の約1.7倍となり、過去最高を更新した。

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、寄附額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税からほぼ全額が控除される制度で、08年に始まった。その後、15年からは控除額が2倍になり、さらに確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」も導入。税収増を目指す地方自治体側から、寄附金額に応じて名産品などを「返礼」としてもらえる仕組みが広く認知されつつある。

だが同時に、寄附を集めるために、高額な返礼品を用意する自治体も続出。今年4月には、総務省が各自治体に、返礼品の調達価格を寄附額の3割以下に抑えるように要請を出す事態になっている。今回は、そうした返礼品競争の“勝ち組”である「トップ500」を見ていこう。

1位宮崎県都城市は受入件数52.8万件

平成28年度のランキング1位は、宮崎県都城市だ。受入額は約73.3億円で、2位の長野県伊那市との差は約1.3億円。受入件数は約52.8万件で、こちらも全国1位となっている。結果について都城市役所の担当者に聞いた。

「都城市では、市の戦略として14年からシティプロモーションに力を入れ、『肉と焼酎』に特化して都城市を知ってもらおうとしていました。それとほぼ同時期にふるさと納税の人気が出始めたので、シティプロモーションの対外的なツールとして活用できないかと考え、返礼品を『肉と焼酎』の2つに絞ってイメージ戦略に取り組んできました。資産性の高いものを用意するよりも、手を出しやすい価格帯の品を多くしたことで、多くの方に知っていただき、件数が増えたのではないかと考えています」(都城市役所総合政策部総合政策課)

確かに都城市の返礼品は、1万円台だけで100種類を超えるラインナップが取り揃えられている。そしてその大半が、地元の霧島酒造の焼酎と、鶏・豚・牛という肉だ。

「返礼品は、市内に本社か主たる工場がある会社のもの、お肉なら最終飼育地が都城であるものにこだわっています。九州産ではなく、都城産であることで、地域への経済波及効果が非常に大きい。それだけの供給体制があるのはひとつの強みです」(同)

2位の長野県伊那市は、1位の都城市と金額では約1.3億円しか違わない。しかし件数は都城市が約52.8万件なのに対し、伊那市は約5.9万件と少ない。その理由は、返礼品に高額な家電を用意していたからだ。伊那市にはオリンパスやJVCケンウッドなどの工場が存在するほか、パナソニックなどに部品を供給するメーカーがある。返礼品で人気を集めたのは、オリンパスのデジタルカメラやパナソニックのロボット掃除機。そのほか英ダイソンの掃除機も返礼品のリストに入っていた。

「ふるさと納税自体の認知度が上がったことや、ワンストップ特例制度など利便性が向上したことに加えて、本市の主要産業である弱電製品(コンデンサ)を使用している家電製品を、地元の家電小売店の協力を得て返礼品に加えるなど返礼品拡充を図ったため、前年度よりも受入額が増加したものと考えられます」(伊那市役所企画政策課)

ただし、今年4月に総務省が高額返礼品の見直し通達を出したことで状況は一変。今年6月以降、伊那市の返礼品一覧から家電は姿を消している。

「『モノ』から『コト』へのシフトを意識しながら、『伊那から減らそうCO2!!』『50年の森林ビジョン』のような、伊那市らしい特色のある取り組みを推進し、それらに沿った返礼品を提供することにより、引き続き本市の施策に対し全国の方からご支援をいただけるように取り組んでまいります」(同)

市の担当者はそう説明するが、今年度の受入額大幅減は避けられないだろう。

総務省「返礼品の高額化は引き続き問題として認識」

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

連日の猛暑で、しかも、岐阜、特にこの数日は多治見の暑さが報道される。この辺りは38度から39度だろう。

今朝の気温は約25度。汗をかいてウォーキングしてきた。

対策として、アツい昼間にブログをつくって、朝は外仕事をするパターンにして「暑さ」を避けるようにしている。

昨日の昼は、9月1(土)2(日)に新潟で開かれる全国市民オンブズマンの大会の「団体報告」を作った。

A4版で6ページ以内と指定され、「7月30日に福岡の事務局に必着」となっているので、そろそろ期限。

今年の「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の活動として「消防デジタル無線談合・全国初の県内一斉住民監査請求/4億210Ⅰ万6400円を返せ」のことやその後の提訴のことなど、関連データを整理して「団体報告」の原案としてまとめた。

もう少し整理し完成させる。

その「第25回全国市民オンブズマン新潟大会」の参加申し込みが今月に始まっている。

今日は、その大会の説明やチラシなど、全国市民オンブズマン連絡会議のページから抜粋して転載しておく。

興味ある方はご参加、どうぞ。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●第25回全国市民オンブズマン新潟大会

18/9/1(土)2(日)第25回全国市民オンブズマン新潟大会 申込開始

市民オンブズマンの逆襲!! 公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合

全国市民オンブズマン連絡会議は、18/9/1(土)2(日)に第25回全国市民オンブズマン新潟大会 市民オンブズマンの逆襲!! 公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合 を開催します。

http://www.ombudsman.jp/taikai/

テーマは、公共交通機関、入札・談合、政務活動費などです。

ぜひともご参加ください。どなたでもご参加できます。

以下申し込みフォームもしくは申込書をダウンロードして申込できます。

チラシ

チラシもありますので、欲しい方には無料で送付します。office@ombudsman.jp チラシもありますので、欲しい方には無料で送付します。office@ombudsman.jp

—————————-18/9/1(土)2(日)第25回全国市民オンブズマン新潟大会

市民オンブズマンの逆襲!! 公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合

http://www.ombudsman.jp/taikai/

日程:2018年9月1日(土)13時~16時40分 (懇親会)18時~20時

9月2日(日) 9時~11時40分

会場:新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール

https://www.unisonplaza.jp/access/

チラシ・申込書 https://www.ombudsman.jp/taikai/180901-2.pdf

申込フォーム https://ssl.form-mailer.jp/fms/412779ca579079

18/8/20(月)までに上記チラシの申込書を(FAX025-260-2858)か、上記フォームからお申し込み下さい。

参加費:5000円(資料代込) 懇親会費5000円

学生 2000円(資料代のみ)

新潟県内在住の方 1000円(1日・資料なし)

☆郵便振替でのお振込

記号番号 00580-6-87256 口座名称 新潟市民オンブズマン

どなたでも参加できます。 先着300名。

ホテルは各自で予約願います。

参加申し込み・お問い合わせ

■問い合わせ・申し込み先 第25回全国市民オンブズマン新潟大会現地実行委員会

電話090-3048-5693 FAX 025-260-2858

e-mail mtani4681@yahoo.co.jp

https://www.facebook.com/events/265278347368252/

プログラム案

9月 1日(土) 13:00 開会

実行委員会挨拶+基調報告

公共交通機関のあり方

今どきの入札・今どきの談合

包括外部監査表彰 など

16:40 閉会

18:00 懇親会(RAMADAホテル新潟)

9月 2日(日) 9:00~11:00 分科会

共謀罪と公安警察

情報公開セミナー

政務活動費と海外視察

11:10~11:40 大会宣言、決議

|

●18/7/6 各議会に政務活動費執行率+海外視察アンケート送付

全国市民オンブズマン連絡会議は、18/7/6に47都道府県・20政令市・54中核市議会に対し、政務活動費執行率アンケート+海外視察の実態アンケートをメールで送付しました。

https://www.ombudsman.jp/taikai/180706.pdf

アンケートの集計結果については,2018/9/1-2に新潟市で開催する全国大会で、政務活動費開示度と共に報告を行う予定となっております。

——

全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ

https://www.ombudsman.jp/seimu

|

| Trackback ( )

|

今日は、週明けの県庁での記者会見の資料づくり。

行政にかかわる問題だからブログは、議員と行政のことを見てみた。ヘンな話もあるもの。今どき裏金疑惑も。

●「新駅にトイレ設置要望あるが…」秋田市議会やらせ質問を議員へ依頼、市側は否定/河北 2018年02月28日

●奈良県葛城市に裏金疑惑 1億8千万円、百条委調査 /共同 2/19

●市の議案説明なく「差別」 大阪・高槻市議が提訴/サンスポ 2.28

●元神戸市議3人に有罪 政活費詐取で地裁判決/日経 2/19

●橋本元神戸市議を在宅起訴 政活費約690万円詐取/福井 2月19日

●政活費判決/制度の必要性から見直せ/神戸 2/20

なお、今朝の気温は4度。風が強かったけど、半分は「無風状態」だから快適なウォーキングだった。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「新駅にトイレ設置要望あるが…」秋田市議会やらせ質問を議員へ依頼、市側は否定

河北 2018年02月28日

27日にあった秋田市議会2月定例会の代表質問で、市が同市泉・外旭川地区に計画するJR奥羽線の新駅設置を巡り、市当局が質問を作成し、市議に質問するよう依頼していたことが議会関係者への取材で分かった。新駅は3期目の穂積志市長が2009年の初当選時から掲げる公約。議会からは「自作自演」「議会への介入だ」といった批判が上がっている。

市が依頼したとされる質問は「地元から(新駅に)トイレ設置などを求める要望が出ているが、予算内に収まるのか」などの内容。依頼を受けた市議は断り、27日は最大会派の別の市議が質問。市当局は「事業費の増加が見込まれるが、できるだけ応えられるよう努める」などと答弁した。

依頼を断った市議によると、市交通政策課から16日、質問を働き掛けるファクスが届いた。市議は取材に「市上層部から担当者に指示があったようだ」と語った。

同課の担当者は「そうした事実はない」と否定している。トイレの設置はJR東日本と協議後、検討するという。

新駅の総事業費は約20億5000万円。請願駅で、市が全額負担する。昨年11月の市議会定例会で事業費が可決された際は、JR東側の意向でトイレの設置費は盛り込まれなかった。

今回の市の対応について、市議からは「市当局と市議会のなれ合いになる」「予算を通しやすくすることが狙いなのでは」など疑問視する声が出ている。

新駅設置を巡っては市民や市議の間に「建設コストを極力抑えるべきだ」との意見がある。

●奈良県葛城市に裏金疑惑 1億8千万円、百条委調査

日経 〔共同〕 2018/2/19

2004年の2町合併で発足した奈良県葛城市で、旧新庄町から引き継いだ裏金とみられる約1億8千万円が、金融機関の口座に残っていたことが19日、下村正樹市議への取材で分かった。市議会は同日、経緯を調べるため、地方自治法に基づく調査特別委員会(百条委員会)の設置を可決した。

葛城市は旧新庄町と旧当麻町の合併で誕生。百条委の委員長に就いた下村市議によると、昨年末に情報提供があり、旧新庄町で蓄積されたとみられる裏金の存在が発覚した。

下村市議は「合併後、葛城市の職員などが通帳を預かっていたとみられるが、口座の名義や金融機関が変遷し不明点が多い。百条委で経緯を明らかにしたい」と話した。

●市の議案説明なく「差別」 大阪・高槻市議が提訴

サンスポ 2018.2.28 11:03

大阪府高槻市が定例の市議会前の議員に対する議案説明を自分のみに行わず、差別的扱いを受けたとして、北岡隆浩市議(47)が28日、市に11万円の損害賠償と議会での謝罪を求めて大阪地裁に提訴した。

北岡市議は現在3期目の無所属。これまで複数の行政訴訟を起こして市の施策や支出の問題を司法の場で追及し、一部で勝訴したケースもある。

訴状によると、市の総合計画や財政計画を担当する総合戦略部は事前に議案を説明する日程を会派ごとに設けていたが、情報公開請求で明らかになった市の日程資料には北岡市議に対して「行わない予定」と記載。少なくとも2015年の9月議会から事前説明も補足用の資料配布もなく、ホームページに掲載された情報などで議会準備をしてきたという。

北岡市議は提訴後に記者会見し「市の不正を追及する議員を排除することがまかり通ったら議会のチェック機能が働かない」と訴えた。市は「全議員に主な内容を説明した上で、要望があった議員に追加で説明していた。対応に問題はない」と反論している。

●元神戸市議3人に有罪 政活費詐取で地裁判決

日経 2018/2/19

2015年に発覚した神戸市議会の会派「自民党神戸」(解散)による政務活動費(政活費)の裏金捻出問題で、政活費計約2300万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元神戸市議3人の判決公判で神戸地裁(小倉哲浩裁判長)は19日、岡嶋亮輔被告(75)に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。

竹重栄二被告(69)と梅田幸広被告(68)はとも…

●橋本元神戸市議を在宅起訴 政活費約690万円詐取

福井 2018年2月19日

神戸地検特別刑事部は19日、政務活動費(政活費)約690万円をだまし取ったとして、詐欺罪で橋本健・元神戸市議(38)=神戸市西区=を在宅起訴した。認否を明らかにしていない。

橋本被告は政活費を巡る問題が表面化した後の昨年8月、市議を辞職。兵庫県警が今月、詐欺容疑で書類送検していた。

自民党の今井絵理子参院議員との交際も昨年、週刊誌で報道された。

起訴状によると、架空の領収書を提出するなどして、2011〜14年度の政活費約690万円をだまし取ったとしている。

●政活費判決/制度の必要性から見直せ

神戸 2018/02/20

「正当化される余地はない」「犯情は悪質である」。判決に厳しい言葉が並んだ。

神戸市議会の会派「自民党神戸」(既に解散)の政務活動費(政活費)不正流用事件で、詐欺罪に問われた3人の元市議に対して昨日、神戸地裁が有罪判決を言い渡した。

1人は懲役2年6月で、2人は1年6月だった。被害額の返還に努め市議を辞職しているなどとして、いずれも執行猶予4年となった。

3人は公判で、議員活動の調査研究に充てるべき政活費を詐取したことを認めた。「第2の給料のような感覚だった」とも証言した。

犯罪行為は複数年に及ぶ。領収書を偽造するなどの手口を含め、裁判長の「悪質」との言葉にうなずくしかない。

裁判所が認定した被害額は2300万円に達する。使途には同僚議員への貸し付けや会派の裏金が含まれ、ほかにも詐欺行為の恩恵を受けていた議員がいたことは明白だ。

裁判長も「本件会派内での政務活動費に対する意識に相当の問題があった様子がうかがえる」と言及した。

3人はベテラン議員で、不正に手を染め続けた罪を問われるのは当然だ。だが同じ会派の同僚議員にも有権者は厳しい批判の目を注いでいる。使途をさらに透明化しなければならない。

判決言い渡しの約6時間後、神戸地検は、やはり政活費の不正受給で書類送検された元神戸市議を詐欺罪で在宅起訴したと発表した。

元市議は「自民党議員団」に所属する若手議員だった。公金を扱う感覚のまひが、市議会内に広がっていたことは疑いようがないだろう。

とはいえ、現行の制度で政活費の使途をしっかりと点検するには限界がある。厳格に調べるなら、白紙の領収書を議員に渡した業者の税務調査にまで踏み込むことが必要だ。

そこまでして、政活費を維持しなければならないのか。支給額について納得のいく説明もなければ、調査研究の効果のほども分からない。他県でも地方議員の有罪判決が出ている。存廃を含め、政活費の制度を根本的に見直すべきだ。

| Trackback ( )

|

先日、東京へ行ってきたこともあって、今日は東京のことを見た。まずはと、築地・豊洲の現状を確認した。

移転を止める方向だったのが、移転するとか、築地も残すとか、周りが振り回された案件。

昨年6月からのことを並べてみた。

●2017年6月 小池都知事「築地は守る、豊洲は生かす」 会見要旨 /日経 2017/6/20

●豊洲移転、築地市場を再開発の方針 小池知事が表明/朝日 2017年6月20日

●2018年2月 「築地に市場機能作らず」 小池都知事が伝える/フジテレビ 02/17

●小池都知事、業界団体と懇談=築地に市場は設けず/時事 2018/02/17

●小池都知事の「仰天発言」で混乱再び「築地に市場はつくらない」/日刊ゲンダイ 2018年2月20日

●小池知事が人気ブロガーと豊洲で「目利き」体験/テレ朝 2018/02/13

●解除できるのか 豊洲“時限爆弾” 落ちぶれた小池都知事 見当外れの“安全性パフォーマンス”/ 日刊ゲンダイ 2018年2月15日

なお、今朝の気温はマイナス2度近く。快適にウォーキングしてきた。

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● 2017年6月 小池都知事「築地は守る、豊洲は生かす」 会見要旨

日経 2017/6/20

東京都の小池百合子知事は20日、記者会見し、豊洲市場を活用しつつ築地市場を再開発する基本方針を表明した。「築地は守る、豊洲は生かす」と強調し、豊洲は機能を強化して「総合物流拠点」とし、築地は「5年をめどに食のテーマパーク機能を持つ一大拠点に再開発する」と説明した。会見での主な発言と質疑応答は以下の通り。・・・(略)・・・

●豊洲移転、築地市場を再開発の方針 小池知事が表明

朝日 2017年6月20日

小池百合子・東京都知事は20日、築地市場(東京都中央区)を豊洲市場(同江東区)に移転し、築地市場の跡地は5年後をめどに商業施設などとして再開発する基本方針を示した。「築地ブランド」を生かすため、再開発では競りなどができる市場機能も確保し、築地での営業を希望する業者は戻れるような方策を検討するという。・・・(略)・・・

|

●2018年2月 「築地に市場機能作らず」 小池都知事が伝える

フジテレビ 02/17

東京都の小池 百合子知事が、豊洲の開場日決定後、初めて築地市場を訪れ、跡地に市場を作らない考えを業界団体に示した。

小池知事はまた、築地跡地を通り、東京オリンピック・パラリンピックの大動脈となる環状2号線の建設現場を視察、工事の進捗(しんちょく)を確認した。

●小池都知事、業界団体と懇談=築地に市場は設けず

時事 2018/02/17

東京都の小池百合子知事は17日、築地市場(中央区)を訪れ、業界団体の代表と懇談した。豊洲市場(江東区)の開場日が10月11日と決まってから、小池氏が築地を訪問したのは初めて。

懇談は非公開で行われた。都水産物卸売業者協会の伊藤裕康会長によると、小池氏は今後築地に都として新たな卸売市場を設ける考えのないことを明らかにしたという。

●小池都知事の「仰天発言」で混乱再び「築地に市場はつくらない」

日刊ゲンダイ 2018年2月20日

都知事は17日に「築地に市場をつくる考えはない」と発言し、混乱を招いた

18日には「中央卸売市場はつくらない」「丁寧さがなかった」と取り繕った

「築地に市場作らない」 小池知事の“仰天発言”で混乱再び

発言がコロコロ変わる。市場移転問題を巡り小池百合子都知事が17日、築地市場を視察した。移転日が今年10月11日に決まって以降、初めてのことである。

市場業者と非公開で懇談したが、その場で小池知事は「築地に市場をつくる考えはない」と発言。両市場“併存”の方針からの大転換だけに反響が大きかったのだろう。小池知事は改めて18日、「築地に中央卸売市場はつくらないということだ。私の説明に丁寧さがなかった」と取り繕ったが、毎度の行き当たりばったりで、まだまだ混迷は収束しそうにない。

昨年の都議選直前、小池知事は築地、豊洲両市場を併用する基本方針を発表。「築地は守る、豊洲は生かす」「築地の後は築地」と明言し、豊洲に中央卸売市場の機能を移転させる一方、築地には「競り」など一部の市場機能を残して再開発する考えを表明していた。それがなぜ、「築地に市場はつくらない」などと発言するに至ったのか。移転問題を追及する建築エコノミストの森山高至氏はこうみる。

「小池知事は、移転推進派の業者の顔色をうかがって、あえて強いトーンで発言してしまったのでしょう。本来の意図はやはり『中央卸売市場は築地にはつくらない』ということでしたが、市場のあり方を理解した発言とは思えません。卸売市場法で、出荷物の『受託拒否禁止』を規定された『中央卸売市場』を豊洲に置き、一部の機能を築地に残すという発想は成立しません」

“小池一派”の都議会「都民ファーストの会」の樋口高顕議員もツイッターで“方針転換”を伝える一連の報道を否定し、「私は『築地は守る、豊洲を活かす』を実現します」と投稿。しかし、納得する業者はいないだろう。「築地女将さん会」の山口タイ会長はこう言う。

「そもそも、いったん豊洲に移ってから数年後に築地に戻るということ自体、体力のない零細業者にとっては無理な話です。それに、築地は今の状態で残さなければ、場外市場や町とのつながりを失い、魅力を失ってしまいます。そういうことを小池知事は分かってくれているのでしょうか」

結局、築地は市場として残るのか、残らないのか。この調子では、まだまだ二転三転ありそうだ。

●小池知事が人気ブロガーと豊洲で「目利き」体験

テレ朝 2018/02/13

東京都の小池知事は10月に開場が迫っている豊洲市場の魅力を広めるため、人気ブロガーらと業者の「目利き」を体験するイベントに参加しました。

豊洲市場でのイベントに小池知事と参加したのは、インターネットの交流サイトで読者数が多い人気ブロガーら20人です。築地市場の仲卸業者から市場の役割などについて説明を受けた後、当日と数日前にさばいたタイの刺し身を食べ比べ、業者の目利きを実際に体験しました。

小池都知事:「味比べ、はっきり言って両方、おいしかったです。私も豊洲市場について広く知って頂きたいという努力を重ねていきたいと思います」

また、小池知事は業者側から豊洲市場の駐車場が不足しているなどの指摘が出ていることについて「近々、直接話を伺いたい」との考えを示しました。

●解除できるのか 豊洲“時限爆弾” 落ちぶれた小池都知事 見当外れの“安全性パフォーマンス”

日刊ゲンダイ2018年2月15日

こんなことやってる場合なのか。東京都は13日、築地市場から今年10月に移転予定の豊洲市場にブロガー20人を招き、見学会を開催した。小池都知事も同行し、ブロガーらと共に鯛の刺し身などに舌鼓を打つパフォーマンスを展開。豊洲市場の安全性をブログなどでアピールしてもらうことが狙いだが、まるで見当外れだ。

“風”がすっかりやんだ小池のパフォーマンスを取り上げるメディアはほぼ皆無だったが、問題は小池自身が市場を運営する業者とほとんど話し合いの場をもっていないことだ。

移転をめぐっては、昨年12月中旬、市場の業界団体からなる「新市場建設協議会」で今年10月11日に移転することが決定したが、いまだに業者からは「本当に移転できるのか」と不満がくすぶっている。

事実、今月5日に開催した同協議会では、一部業者から「駐車場が足りない」といった不安や、使い勝手を問題視する声が噴出。移転推進派の泉未紀夫・築地市場協会副会長さえも風評払拭について「小池知事が地道に努力する姿が見えない」と批判していた。

小池は、就任直後の16年8月末に「一度立ち止まって考える」と、移転延期を決定。以降、業者から幾度も築地に視察に来るよう求められていたが、初視察は5カ月後の昨年1月だった。その後は都議選直前の昨年6月、豊洲市場の地下水を無害化できなかったことについて「お詫び申し上げます」と謝罪で訪問したきり。ブロガーに取り入るより先に、業者と膝詰めで話し合うべきではないのか。仲卸業者からなる「築地女将さん会」の山口タイ会長はこう言う。

「先月24日、豊洲市場の使い勝手を確認するための『習熟訓練』がありましたが、『習熟』とは名ばかりで、ただの見学会でした。ブロガーの方を呼ぶことを批判するつもりはありませんが、そんなことより先に、トラックなどを搬入する本格的な習熟訓練を積極的に開催して欲しいです。また、私たちは昨年8月、小池知事に公開質問状を提出しましたが、いまだに返答がありません。推進、反対を問わず、皆、移転を不安に感じています。丁寧な説明をしてもらわねば困ります」

結局、「移転延期」自体がパフォーマンスだったのだとしたら、小池の罪は極めて重い。

| Trackback ( )

|

昨日のブログで、「連帯保証制度/奨学金破産、過去5年で延べ1万5千人 親子連鎖広がる(朝日)。猶予切れる2019年春以降はさらに続出か。進む回収強化/保証人と連帯保証人の違い」というタイトルで、連帯保証等の問題、奨学金の返済の問題などを見た( ⇒ 2月15日)。

この連帯保証人制度も基本的には「無し」になる。それは、昨年2017年5月に「民法」が120年ぶりに大改正されたことによる。 施行は再来年2020年4月1日しされた(12月15日閣議決定)。

自治体実務に与える影響は大だから、どこがどう変わるか認識を高めないといけない。

そこで、今日は次を記録し、各専門のご意見のうちの各所にマーキングして、時々確認できるようにしておこう。

●民法(債権関係)改正の実務への影響vol.1「民法(債権関係)の改正法は、いつ、適用される?」/誰も知らない教えてくれないアウトソーシングBPO 2017年4月20日

●民法大改正~自治体実務に与える影響~/全国市町村国際文化研修所 JIAM 2017.10.24

1.民法の改正は自治体には関係ない!?

2.消滅時効

3.時効の更新・完成猶予

4.保証人の保護

5.民法の改正は自治体に大いに関係あり!!

●官民連携・委託と民法改正/政策を見る眼 2017.7.7 宮脇淳

第 1 は、短期消滅時効の廃止し、一定事項の消滅時効を 1 年から 5 年に延長。

第 2 は、法定利率引下げと変動金利制度の導入。

第 3 は、事業融資に対する個人保証を原則無効とする制度の導入。

第 4 は、敷金関係の判例法理の明文化。

第 5 は、不適合担保責任の見直し。

●民法改正と PPP①/PPPニュース No.6 2017年6月25日/民法改正の全体像をまず理解する必要

●民法改正と PPP②/PPPニュース No.7 7月10日/地方自治体の官民連携の業務に大きな影響を与える「請負」規定の見直し

●民法改正と PPP③/PPPニュース No.8 7月25日/時効制度の見直し

なお、今朝の気温はマイナス2度あたり。それなりの格好でウォーキングへ行こう。

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●民法(債権関係)改正の実務への影響vol.1「民法(債権関係)の改正法は、いつ、適用される?」

【NOC】誰も知らない教えてくれないアウトソーシングBPO 2017年4月20日 6/30修正 (12/15追記)

債権関係の民法は、主に、契約に関する私法の基本ルールです。この民法の改正法案は、政府案(閣法)の「民法の一部を改正する法律案」として、・・・(略)・・・

2017年1月に招集された第193回国会で、4月14日に衆議院本会議で可決、5月26日に参議院本会議で可決、6月2日に公布となりました。

2020年4月1日に施行されます(2017年12月15日閣議決定)。

法務省は、施行までの間に、十分な周知活動を行うとしています。

・・・(略)・・・

●民法大改正~自治体実務に与える影響~

全国市町村国際文化研修所 JIAM 2017.10.24 執筆者:徳島県小松島市法務監・弁護士 中村 健人

1.民法の改正は自治体には関係ない!?

さて、「民法」の大改正ですから、民間企業をはじめとする民間の法律実務に及ぼす影響が大きいことは想像がつきやすいだろうと思います。では、自治体実務に対する影響はどうでしょうか?

実は、今回の民法改正は並大抵のものではなく、自治体実務にも広範囲にわたって影響を及ぼすと考えられます。

以下においては、自治体実務に影響を及ぼすと考えられる改正項目のうち3つを取り上げ、具体例を交えながらご紹介いたします。

2.消滅時効

現在の民法では、一般の債権の消滅時効期間は10年とされています。ただ、これとは別に「短期消滅時効」という制度があり、消滅時効期間が1年、2年又は3年とされている債権が存在します。

そして、自治体の有する債権の中で、この短期消滅時効が適用されるものがあるのです。

その代表例が上水道料金で、時効期間は2年とされています。

ところが、今回の民法改正により、これらの短期消滅時効制度はすべてなくなります。

では、上水道料金の消滅時効期間は何年になるのでしょうか。

答えは、「5年」です。

10年ではないのかと思われるかもしれませんが、今回の民法改正では、短期消滅時効制度がなくなるだけでなく、一般の債権の消滅時効期間も原則5年に変わるのです。

3.時効の更新・完成猶予

「時効の更新」は、これまで「時効の中断」と呼ばれ、「時効の完成猶予」は、これまで「時効の停止」と呼ばれていたもので、その実質的な内容は同じです。

しかし、関連規定も含めてこれまでと全く同じというわけではありません。

本コラムで特に触れておきたいのが、時効の完成猶予について、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から原則1年間時効が完成しないという規定が新設されることです。

これにより、自治体としては、長期間手が付けられずに時効が迫っている債権、例えば公営住宅の未納家賃や住宅新築資金等の未償還貸付金について、時効の更新のためだけに訴えを提起するといった事態を避けられる可能性があります。

具体的には、債務承認(時効更新事由)まではしないけれども支払いに応じる余地のある債務者について、とりあえず債務の支払について協議しましょうといった話にして、その旨の合意書面を作成すれば、1年間は交渉の時間を確保できることになります。

この点については、履行延期の特約・処分(地方自治法施行令171条の6)による対応も考えられるところですが、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき等の要件があって、債務者の資力の確認等に時間がかかってしまい、その間に時効が完成してしまうおそれがあります。

これに対して、権利についての協議を行う旨の合意であれば、書面を作成する必要はありますが、履行延期の特約・処分のような要件はなく、活用の幅は広いと考えられます。

4.保証人の保護

改正民法では、個人を保証人として根保証契約を締結する場合、保証の極度額の定めがなければその効力を生じないこととなりました。

根保証契約とは、特定の債務(住宅ローンなど)を主たる債務とするのではなく、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいいます。極度額とは、いわゆる上限額です。

自治体の場合、根保証契約の典型例は、公営住宅の入居の際の連帯保証人との間における連帯保証契約です。

公営住宅家賃の滞納額は、初めから金額が決まっているわけではなく、滞納が続く限り金額が膨らみ続けます。つまり、このような債務を保証する契約は根保証契約に該当するのです。

したがって、自治体としては、改正民法下で公営住宅に関して連帯保証をとる場合、極度額(上限)を定める必要があり、これを定めなければ連帯保証契約が効力を生じない、すなわち、連帯保証無しの契約になってしまうのです。

では、極度額(上限)をどのように定めるべきかというと、改正民法では、この点に関する規定はありません。

よって、各自治体において、相当と認められる極度額(上限)を設定する必要があります。

この点に関する考え方は主債務の性質や内容によって異なりますが、公営住宅についていえば、少なくとも家賃の滞納が始まった時点から明渡しまでに必要な期間分は保証してもらう必要がありますので、この点を勘案したうえで極度額(上限)を設定することになるでしょう。

5.民法の改正は自治体に大いに関係あり!!

本コラムでは紙幅(電子媒体でこのようにいうかどうかはともかく)の都合もあって詳細を述べることはできませんが、 その他の改正項目で自治体実務に影響を及ぼすと考えられるものとして、売主・請負人に対する責任追及、契約解除・危険負担、連帯保証人に対する請求の効果、賃貸人・賃借人の義務、法定利率、意思表示の効力発生時期、免責的債務引受などが挙げられます。

より大きな観点でいえば、今回の民法改正を踏まえ、自治体であっても、①契約管理、②時効管理、の2つの観点から、これまでの実務を見直す必要があります。

具体的な見直し方法については他日を期す所存ですが、本コラムが、読者の皆様にとって、民法改正を踏まえた自治体実務の見直しのきっかけになれば、筆者にとってこれに勝る喜びはありません。

●官民連携・委託と民法改正

政策を見る眼 No.39 2017. 07. 07 宮脇 淳 北海道大学 大学院法学研究科・公共政策大学院 教授

5 月 26 日、民法の一部を改正する法案が第 193回国会で成立し、公布の日から起算して 3 年を超えない期間の範囲で政令が定める日から施行されることとなった。

今回の改正は、

①短期消滅時効制度を廃止し、一定事項の消滅時効を 1 年から 5 年に延長、

②法定利率を年 5%から 3%に引下げるとともに変動利率制度を導入、

③保証人の保護強化を図るため事業融資に対する個人保証は原則無効とする制度を導入、

④敷金は原則返還とする敷金関係の判例法理を明文化、

⑤瑕疵担保責任について、欠陥に伴う修理や代金減額も請求できるとする契約責任説を採用、

⑥定型約款の新設など、民法の基本的部分を含む広範多岐にわたる内容となっている。

委託方式等による官民連携・民間化が拡大する中で、地方自治体関連の業務においても、今回の改正は密接に関係することから、その要点を整理しておくこととする。

第 1 は、短期消滅時効の廃止である。改正前の民法では、小売商、飲食業、弁護士報酬、診療報酬等いくつかの類型に分け 1~3 年で債権が消滅する短期消滅時効制度を導入してきた。今回の改正では、こうした業務区分による債権の消滅時効期間の設定について、経済社会の変化とともに合理的根拠を見出すことが難しいとの判断から、以上の区分を廃止し、他の債権と同様に原則 5~10 年で時効消滅する制度に改められている。これに伴って、督促等による時効停止の効力が生じる期間も延長されている。

第 2 は、法定利率引下げと変動金利制度の導入である。利率は約定利率と法定利率に分けられる。約定利率とは、法律の範囲内で契約によって利率を当事者間で決めることを意味する。しかし、同じ利率でも損害賠償請求権の利率等は、予め当事者間で合意しておくことが難しい性格のものであり、法律で設定しておく必要がある。これを法定利率という。

今回の改正では、この法定利率を従来の 5%から 3%に引下げるとともに、市場金利との大きなかい離の発生を防ぐために 3 年間を 1 期とした金利の見直しを可能とする変動金利制を導入している。これらの見直しは、相対的に高い金利の場合、裁判が長引くことで損害賠償を請求する方が有利となる実態があることにも配慮したものである。

第 3 は、事業融資に対する個人保証を原則無効とする制度の導入である。事業融資に対して個人が保証人となれば、個人に予期困難な負担を求める場合も生じ得ることから、原則無効とする制度に改められている。ここで「原則」としているのは、保証意思の確認が公証人によって行われ、公正証書の作成が行われた場合などは有効とするためである。

第 4 は、敷金関係の判例法理の明文化である。マンション等の賃貸借契約において、借主が払う敷金の位置づけが明確ではなく、紛争となることも少なくない。

そのため、改正法では過去の裁判例をもとに賃貸借契約の終了に伴って部屋の引き渡しが行われた場合、貸主は敷金を借主に原則返還しなければならないとしている。もちろん、借主に未払いの金銭債務がある場合には、貸主は敷金から当該額を差し引くことができるという規定も追加されている。

第 5 は、不適合担保責任の見直しである。購入した商品や委託による業務に欠陥があった場合、取り替えあるいは修理・補完してもらうことを可能にする規定を新たに設けている。従来の民法では契約解除、損害賠償請求の規定のみであった。そのため、当事者間で契約の趣旨に基づき一定の品質を満たしていない場合には、売主は契約上の責任を負い、買主は契約の解除、損害賠償請求に加え、修理や代金減額も請求できるよう改められている。なお、「瑕疵」に変えて「不適合」が用いられている。

この不適合担保責任は、とくに地方自治体の官民連携等で留意すべき点となる。

*バックナンバーは http://www.trc.co.jp/soken/ にてご覧いただけます。

発行:株式会社図書館総合研究所 (担当:TRC セミナー「まちの課題を解決する図書館」事務局 島泰幸)

●民法改正と PPP①・・改正全体像

PPPニュース 2017 No.6 (2017 年6月 25 日)

民法の一部を改正する法案が5月 26 日、今国会(第 193 回国会)で成立し、公布の日から起算して3年を超えない範囲で政令が定める日から施行される。

今回の民法の一部改正は広範多岐にわたっており、120 年振りともいわれる大改正であり、

①短期消滅時効の制度を廃止し、一定事項の消滅時効が1年から5年に延長

②法定利率を年5%から3%に引き下げるとともに変動利率の制度を導入、

③保証人の保護強化を図るため、事業融資に対する個人保証は原則無効とする制度の導入、

④敷金は原則返還しなければならないとする敷金関係の判例法理の明文化、

⑤瑕疵担保責任について欠陥商品には修理や代金減額も請求できるとする契約責任説を採用、

⑥定型約款の新設等となっている。

官民連携等が広範化する中で、地方自治体の業務においてもこうした民法改正の全体像をまず理解する必要がある。 ・・・(略)・・・

●民法改正と PPP②・・請負制度の見直し PPPニュース No.7 (2017 年7月 10 日)

前回は、民法の一部を改正する法の成立に伴い、改正となる主な事項について整理した。今回は、地方自治体の官民連携の業務に大きな影響を与える「請負」規定の見直しについて掘り下げる。今回の改正後の民法では、購入した商品や委託による業務に欠陥があった場合、取り替えあるいは修理・補完してもらうことを可能にする制度の規定を新たに設けている。

改正前の民法では、契約解除あるいは損害賠償請求の規定のみであったが、当事者間で契約の趣旨に基づき一定の品質を満たしていない場合、売主は契約上の責任を負い、買主は契約の解除、損害賠償請求に加え、修理や代金減額も請求できることに改正している。なお、瑕疵の言葉がなくなり、「不適合」と表現される。

以下では、この点について掘り下げる。

請負人の担保責任については、民法 636 条「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき」及び「引き渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき」と定める債務不履行責任の特則として位置づけ、「注文者は、注文者の供した材料の性格又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。

ただし、請負人がその材料又は指図が不適合であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない」としている。

以上の規定は、目的物に不適合があった場合でも注文者の供した材料の性格又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、注文者が履行の追完請求、契約の解除等を行うことができないことを規定している。このため、本規定の反対解釈として、注文者の供した材料の性格又は注文者の与えた指図によって生じたものではない不適合については、注文者が履行の追完請求、契約の解除等の権利を行使することができる意味となる。

さらに、以上の権利行使に関して 637 条では、請負人が引き渡し又は仕事の終了時にその不適合を知り又は重過失で知らなかった時を除いて、注文者がその不適合を知った時から1年以内に請負人にその旨を通知することが必要となる。

改正前の民法では、瑕疵の修補、損害賠償の請求は、契約の引き渡し時から1年以内に通知しなければならないとしてきたが、この「引き渡し時」から「不適合を知った時」に改正されている。この改正の意味は、「不適合を知る」ことが引き渡しの時からかなりの時間を要する一定規模以上の施設建設・補修やソフト的な業務の場合に大きな意義を持つことになる。なお、報酬の減額、損害賠償請求、履行追完の債権については、不適合の事実が発生した時等から10年間、権利を行使できることを注文者が知った時から5年間で消滅時効(166 条)が適用される。

但し、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能な時、あるいは請負人は注文者に不相当な負担を課するものではない時、注文者が請求した方法と異なる方法による追完が認められる等の修補請求権の限界が存在する。

建物その他の土地の工作物の請負人が、履行の追完、報酬の減額、損害賠償の責任を負わず契約の解除を受けない旨の特約が結ばれている場合でも、請負人が知りながら告げなかった事実に関しては、請負人はその責任を免れることはできない。

加えて、請負人が注文主に目的物を引き渡した時以後に目的物が当事者双方の責任に帰することができない事由によって滅失あるいは損傷した場合は、注文主は滅失あるいは損傷を理由として履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を行うことができず、代金支払いを拒むこともできない等の規定にも留意する必要がある。

●民法改正と PPP③

PPPニュース No.8 2017年7月25日)

本ニュース①・②では、民法の一部を改正する法の成立に伴い、地方自治体の官民連携の業務に大きな影響を与える請負規定の見直しについて掘り下げた。今回は、時効制度の見直しについて取り上げる。

第1は、消滅時効の援用権者の明確化である。時効の総則と消滅時効に関する事項が、大きく改正されている(147 条~)。周知のとおり時効には、取得時効と消滅時効がある。このいずれにおいても、当事者が時効による効果を主張する「援用」を行わなければ、裁判所は時効によって裁判を進めることはできない。

しかし、従来の民法規定では、特に消滅時効において援用を行える当事者の範囲が不明確であり法的争点となることが多かった。このため、従来の判例を踏まえ、当事者の範囲を明確にする改正が行われた。具体的には、民法 145 条「当事者」の内容を「消滅時効にあたっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む」としている。

第2は、時効の中断と停止の規定を見直し、時効の完成猶予及び更新の制度に再構成したことである。時効の完成猶予は従来の停止に該当し、更新は中断に該当する制度となっている。時効の完成猶予及び更新を、①裁判上の請求等による場合、②強制執行等による場合、③仮差押え等による時効の完成猶予の場合、④催告による時効の完成猶予の場合、⑤協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の場合、⑥承認による時効の更新の場合、⑦天災等による時効の完成猶予の場合に分け再構成している。

第3は、消滅時効の起算点の見直しとそれに応じた時効期間の設定等である(166 条)。具体的には、消滅時効の起算点を、①主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知ったとき)と、②客観的起算点(権利を行使することができるとき)に分けて、前者については起算点から5年間行使しないとき、後者では起算点から 10 年間行使しないときに時効により消滅するとしている。

地方自治体業務との関係では、短期消滅時効が廃止1となっているため、公営事業としての水道事業・病院事業、公立教育機関の債権類も原則5年の消滅時効が適用されることになる。なお、地方自治体に関しては、債権発生時から権利行使が可能と知っていることが原則となるため、5年の消滅時効が基本とされる。

第4は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使できるときから 20 年間で消滅するとし、10 年間の基本原則に比べ期間を長く設定し、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効期間と一致させている。しかし、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間で消滅時効により消滅するとしており、この点では一般の債権の主観的起算点による消滅時効と一致させている。なお、以上の消滅時効については経過措置が設けられている。

最後に、地方自治体の請負事業との関係で、請負人の資金繰りを確保するため請負代金債権について譲渡が行われる場合がある。地方自治体の公共事業標準請負約款では、承諾を得ないで行う請負代金債権譲渡を禁止する条項がある。しかし、今回の民法改正(466 条)では、当事者が債権譲渡を禁止・制限する譲渡制限の意思表示をしたときでも、債権譲渡の効力自体は妨げられないとした。

但し、譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失で知らなかった債権の譲受人、その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができるとしている。

今回の民法改正は、広範かつ根本的な面に及ぶ内容となっており、地方自治体の日常業務、政策法務においても十分留意し対応する必要がある。

1 改正前の民法では、小売商、飲食業、弁護士報酬、診療報酬等いくつかの類型に分けて 1~3 年で債権が消滅する短期消滅時効制度を導入してきた。しかし、こうした業務区分による債権の消滅時効期間の設定について、経済社会の変化とともに合理的根拠を見出すことが難しい状況から、以上の区分は廃止された。

| Trackback ( )

|

今日は、名古屋で市民派議員塾の講座。資料も全部作ったので、あとは忘れ物の無いように。

ところで、市民派議員とは縁のない話だけど、やっと廃止されたた議員の年金。

それが安倍政権の独裁で強気になった自民党議員らの恩恵にあやかりたい公明議員らの画策で、「復活」させる話が進んでいる。

絶対許してはいけない、との思いで記録しておく。

●クローズアップ2017 よみがえる「議員年金」 「なり手不足」地方議員に厚生年金加入案 公費負担、膨らむ恐れ/毎日 2017年12月12日/一度は「議員特権」との批判から廃止された国会議員と地方議員の年金について・・自民党は7月、地方議員を自治体職員とみなし、厚生年金への加入資格を与える法案の概要をまとめた

●地方議員の年金 自公「復活」検討/東京 2017年12月10日/自民、公明両党は・・二〇一一年に廃止された地方議員年金を事実上「復活」させ、退職後の生活を保障する。

●議員年金の復活は許されない 社説/日経 2018/1/24/これをお手盛りと言わずして何と言うべきか/国難と呼んだ首相自身が党内を説得し、事態を収めるべきだ。

●社説 ≪議員年金/復活よりすることがある≫/神戸 2018/02/01 /与党は、地方議員の厚生年金加入に向け法整備の検討を始めた。来年の統一地方選前に実現させるため、通常国会での成立を目指すという。/地方議会では各地で政務活動費の不正使用などが発覚し、市民の目は厳しい。/消費税増税など国民に負担増を求めているにもかかわらず、自らの待遇を良くしたいとは耳を疑う。こちらも復活は認めることはできない。

●地方議員の厚生年金加入 自公、来年にも法整備で一致/産経 2017.12.6 /ただ、日本維新の会など野党は「身を切る改革の流れに逆行する」などと反発しており、今後の与野党の争点になりそうだ。

●自公 地方議員年金「復活」 来年改正案 優遇批判も/毎日 2017年12月7日/ 自民、公明両党は6日、2011年に廃止された地方議員年金を事実上復活させる法改正を検討することで一致した。自民は地方議員を地方公務員共済組合法上の「職員」とみなして厚生年金に加入できるようにする関連法改正案を既にまとめており、公明と調整する。19年の統一地方選を見据え、来年の通常国会に改正案を提出したい考え。

●ふざけるな。自民党が「議員年金復活」を訴え始めた納得いかぬ理由/まぐまぐニュース 2017.11.24

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●クローズアップ2017 よみがえる「議員年金」 「なり手不足」地方議員に厚生年金加入案 公費負担、膨らむ恐れ

毎日 2017年12月12日

一度は「議員特権」との批判から廃止された国会議員と地方議員の年金について、復活を求める声が強まっている。与党はひとまず、来年の通常国会に地方議員の厚生年金への加入を認める法案を提出する考えだ。なぜまた、議員年金なのか。【佐藤丈一】

「地方議員のなり手不足が問題だ。2019年には統一地方選があり、引退後の生活がいくらか担保できるように考えないといけない」。自民党の森山裕国対委員長は6日、人材確保を理由に、地方議員の年金の必要性を訴えた。

自民党は7月、地方議員を自治体職員とみなし、厚生年金への加入資格を与える法案の概要をまとめた。対象…

●地方議員の年金 自公「復活」検討

東京 2017年12月10日

自民、公明両党は、地方議員の厚生年金加入に向けた法整備の検討を始めた。議員のなり手不足の解決策として浮上。二〇一一年に廃止された地方議員年金を事実上「復活」させ、退職後の生活を保障する。ただ、なり手不足は全国的な問題でない上、導入により公費負担も発生。統一地方選をにらんだ「お手盛り」との批判も上がる。

町村議選で立候補者が定数を超えない無投票当選は増加傾向にある。高知県大川村が今年、村議のなり手不足を理由に村議会廃止を一時検討し、全国から注目を集めた。

背景の一つが退職後の生活不安だ。議員専業の場合、公的年金は国民年金しか加入できず「退職したら生活保護になる」(竹下亘自民党総務会長)との指摘もある。全国の地方議会の過半数は、厚生年金への加入を求める意見書を採択した。

自民党はプロジェクトチームで、地方議員を自治体職員とみなし厚生年金の受給資格を与える案を策定。公明党に協力を呼び掛けた。両党は年明けに検討チームをつくることで合意。来年の通常国会で法整備を目指す。

地方議員年金は財政難に加え受給資格など「特権的」な仕組みが批判を浴びて廃止された。その際、被用者年金加入を望む声もあったが、当時の民主党政権は困難だと否定していた。

議員のなり手不足は主に過疎地の課題だが、自民党案は都市部や都道府県議会の議員まで対象にする。導入されれば、自治体が保険料の半額を負担するため、新たな公費負担が総額二百億円に上るとの試算もある。

自民党幹部は「何でもカットする風潮は間違っている。一九年の統一地方選までに実現すれば求心力が高まる」と期待する。一方、野党には「とんでもない話。徹底的に反対」(馬場伸幸日本維新の会幹事長)と厳しい見方が出ている。

●議員年金の復活は許されない 社説

日経 2018/1/24

これをお手盛りと言わずして何と言うべきか。与党の国会議員が議員年金を復活させるための法案を今国会に出す方針だという。

確認しておきたい。国会・地方議会議員への年金の復活は許されない。納税者が主体的に監視を強めるべきだ。

国会議員互助年金は2006年に廃止法が自公両与党の賛成で成立した。給付費のうち税財源が70%を超す優遇は見直したが、完全廃止ではなかった。当時、小泉純一郎首相と野党民主党は完全廃止を主張したが与党が押し切った。

地方議会議員年金は民主党政権時代の11年に廃止した。市町村合併による議員減で掛け金収入が落ち込み、積立金が底を突くのが確実だった。議長会など「業界団体」は住民の税負担による存続を求めたが、片山善博総務相が主導して廃止法案を国会に出した。

議員年金は受益者が議員自身だけに廃止には高い障壁を乗り越えねばならなかった。その苦労を思い起こせば復活は言語道断だ。

議員は自営業者と同じように国民年金の対象だ。事業主に雇われておらず、厚生年金を適用するのは無理がある。不十分だというなら、国民年金基金や確定拠出年金などに入ればよい。

議会が有為な人材を集めるために年金が必要だという声がある。竹下亘自民党総務会長は「元議員にはホームレスや生活保護の受給者がいると聞く」と語っている。仮にそうだとしても年金の復活につなげるのは飛躍がある。

なり手が見つかりにくいなら会社員などが議員を兼ねやすい環境を整えるのが筋だ。地方議会は議事運営を簡素にして開催を平日夜や週末にするのが一案だろう。従業員に長期休職制度を設けるなど企業側にも工夫の余地がある。

国の財政状況は非常事態だ。少子高齢化を乗り切ろうと、社会保障と税制は現役世代の負担を上げ高齢層を中心に給付の伸びを抑える制度改革のただ中にある。これを国難と呼んだ首相自身が党内を説得し、事態を収めるべきだ。

●社説 ≪議員年金/復活よりすることがある≫

神戸 2018/02/01

▼ 地方議会の議員年金を復活する動きが自民と公明両党内に出ている。議員のなり手不足対策が理由に挙げられている。

年金ができれば、本当に議員のなり手不足は解消するのか。

その前になり手を増やす法整備や環境づくりなど、するべきことがあるはずだ。公費を使う安易な年金の復活は許されない。

地方議員の年金は、議員の掛け金と自治体の負担金で運営していたが、2011年に廃止された。

平成の大合併で現職の議員が激減し、受給者である元議員の方が多くなり、制度の維持が困難になったためだ。

▼ 一方、過疎地など小規模自治体の議員のなり手不足は深刻だ。背景の一つに退職後の生活不安があるとされる。

議員専業の場合、公的年金は自営業者らが対象の国民年金しか加入できない。このため全国の地方議会の過半数が、厚生年金への加入を求める意見書を採択した。

与党は、地方議員の厚生年金加入に向け法整備の検討を始めた。来年の統一地方選前に実現させるため、通常国会での成立を目指すという。

保険料の半額は自治体負担で、新たに200億円の公費が必要とされる。

現在の国民年金の支給月額は、満額で1人6万4900円だ。自民の竹下亘総務会長は地方議員が退職したら「生活保護になる」と発言している。

ちょっと待ってほしい。一般の受給者はこの水準なのに、議員は特別とでも言うのか。足りないなら民間の確定拠出年金など自己負担で備えればいい。

▼ 地方議会では兵庫県議会や神戸市議会をはじめ、各地で政務活動費の不正使用などが発覚し、市民の目は厳しい。

国は議員のなり手増のため、有識者の研究会を設置した。夜間・休日議会の開催や公務員の立候補制限など、さまざまな方策を検討している。こうしたことから手を付けるべきだろう。

自民党内には、国会議員互助年金の復活を求める意見も出ている。公費支出が多く、「議員優遇」「特権的」と批判を受けて一度は廃止された年金だ。

消費税増税など国民に負担増を求めているにもかかわらず、自らの待遇を良くしたいとは耳を疑う。こちらも復活は認めることはできない。

●地方議員の厚生年金加入 自公、来年にも法整備で一致

産経 2017.12.6

自民党の二階俊博、公明党の井上義久両幹事長らが6日、都内で会談し、平成23年に廃止した地方議員年金の代わりに、地方議員の厚生年金への加入を認める法整備を進める方針で一致した。地方議員のなり手不足の解消が狙いで、自民党は来年の通常国会での関連法案の提出を目指す。

旧来の地方議員年金制度は、旧民主党政権時代に廃止され、現在、専業の地方議員は国民年金しか加入できない。自民党のプロジェクトチーム(PT)は今年、厚生年金保険法などの改正により地方議員を地方自治体職員とみなし、厚生年金への加入を認める新制度案をまとめた。

両氏の会談で自民党側は、地方議会の人材不足の現状と党PTがまとめた案を説明した。公明党も「人材確保の観点からも前向きに検討する」と応じた。

同席した自民党の森山裕国対委員長は会談後、記者団に「31年には統一地方選もある。議員を辞めた後の生活が担保できないと(選挙に)挑戦してもらえない」と述べ、法整備を急ぐ考えを示した。

ただ、日本維新の会など野党は「身を切る改革の流れに逆行する」などと反発しており、今後の与野党の争点になりそうだ。

●自公 地方議員年金「復活」 来年改正案 優遇批判も

毎日 2017年12月7日

自民、公明両党は6日、2011年に廃止された地方議員年金を事実上復活させる法改正を検討することで一致した。自民は地方議員を地方公務員共済組合法上の「職員」とみなして厚生年金に加入できるようにする関連法改正案を既にまとめており、公明と調整する。19年の統一地方選を見据え、来年の通常国会に改正案を提出したい考えだ。

両党の幹事長、国対委員長が6日、東京都内で会談し、自民の森山裕国対委員長が提案。公明の井上義久幹事…

●ふざけるな。自民党が「議員年金復活」を訴え始めた納得いかぬ理由

まぐまぐニュース 2017.11.24

年収数千万は当たり前と言われる国会議員。しかし、11月14日に開かれた記者会見で自民党の竹下亘総務会長は、生活保護を受けたりホームレスになっている元国会議員の窮状を述べ、「議員年金復活」の必要性を訴えました。これを受け、無料メルマガ『タクシー運転手からの内緒話/番外編』の著者・takachanさんは、議員のみに認められる経費などを挙げ、一国民として納得がいかない理由を記しています。

元国会議員が生活保護を受けたり、ホームレスになった?

一般の国会議員は、月額で129万4,000円、1年では1,552万8,000円となります。なのに元国会議員が生活保護やホームレスに?

新聞報道によりますと維新の会の代表質問で自民党が「議員年金復活」の必要性を議論していて、これに対し「とんでもない話だ。元国会議員が国民年金でで生活できないなら国民年金制度の改革が必要だ」と反論しました。

これに対して自民党の竹下総務会長が「元議員が議員年金が無くなり生活保護を受けたり、ホームレスになったりする方もいる」と述べ議員年金の必要性を主張しました。

この議員年金はかつて「議員特権」と批判を受け2006年に廃止になったのです。現職国会議員の報酬は、月額で129万4000円、1年では1552万8000円となります。他に文書通信交通滞在費月額100万円、立法事務費月額65万円、無料のJR乗車券もしくは航空券、そして一般のボーナスにあたる期末手当(635万円)、合計で約4,167万円となります。

さらにさらに国会議員は、3人まで秘書を公費で雇用することができます。秘書の給与は「国会議員の秘書の給与等に関する法律」などで決まっており、勤務年数にもよりますが概ね年額600万円から1,000万円程度。これが3人ですので、約2,500万円が国から支給される形になっています。この額も経費と言えば経費に含まれそうです。これが一般的な国会議員の1年間の収入と見なしても良いでしょう。

選挙で落選し続けた元国会議員選挙資金が底をついて無一文になったのでしょうか。そして生活保護やホームレスになるって…。チョット信じられないような話に思いますが。しかし現実には著名な国会議員が引退後に自己破産したケースもあります。

文書通信交通滞在費や立法事務費は領収書の必要もないのです。これだけの収入を得ている国会議員がその報酬に見合った仕事をしていれば良いのですが…。

しかし確定申告をしている国民は、1円の領収書もとっておかないと経費として認められないのに、領収書がなきゃ何に使ったかもわかりませんよね。かつて出ていた議員年金が、10年払って3年くらいで払った分の元がとれる仕組みになってたんです。これに対して私たちが貰っている国民年金なんか、10年払っていたら支給対象になったとはいえ、以前は、最低でも25年払わないと1円も貰えない仕組みになってます。

私などは生活するのがやっとという、あまり余裕のない年金でつつましく暮らしているのですが…。

| Trackback ( )

|

今月中旬に、青森市が「20億円の寄付」があったことを公表した。青森県の男性平均寿命9回連続全国ワーストとういうことで、「短命」返上のため、という趣旨。使途の指定があったことで、市長と寄付者で協議して、具体的な使い道を決定し、実際に振り込みがあってからの公表、という。

報道で見てみた。「20億円の寄付」を受けて、市が計画した総事業費は70~80億円。・・・?? その話、なんかおかしくない・・・??

ということで、以下を記録しておく。ご判断は各自どうぞ。

● 「短命」返上に使って=個人が20億円寄付-青森市/時事 2018/01/17/市の2017年度一般会計当初予算は約1200億円。寄付はその60分の1に相当する額となる。本人の希望で寄付者の氏名や性別、職業などは公表していない。

●20億円!青森市に“個人から”寄付金 その使い道は/テレ朝 2018/01/18/「短命県」として知られる青森。先月、発表された調査結果でも女性は4回、男性は9回連続で都道府県別ワーストワンという不名誉な結果に。

●青森市に20億円の匿名寄付…県男性平均寿命9回連続全国ワーストの短命返上を要望/スポーツ報知 2018年1月18日/寄付者は市内在住の個人。昨年、小野寺晃彦市長のもとに直接訪れ、「短命という汚名を返上したいので、健康やスポーツ関連の事業に使ってもらえないか」と申し出があった。両者は数回の話し合いの末、市中央部の青森操車場跡地にスポーツやコンサートなど多用なイベントに利用できるアリーナを建設することで合意。総事業費は70~80億円とみられ、寄付者自身がそのうちの20億円を寄付すると決め、昨年12月28日に振り込みが完了した。

●<20億円寄付>誰が?なぜ?青森市民に憶測と疑念飛び交う 使途限定に疑念の声も/河北 2018年01月21日/ 県内の首長経験者の一人は「市が市民に説明してきた具体的な施策に共鳴した寄付なら分かる。寄付者と市長で使い道を決めるようだと民主主義的ではなくなり、金で市政を動かせるようになってしまう」と警鐘を鳴らす。

なお、来る土日の講座のために、昨日午後に作ったレジメ・資料を夕方プリントアウトしておいた。今朝は、その点検をして、データを修正。今朝の気温はマイナス1.0度程度、快適にウォーキングしてきた。

これから、修正データをカラープリンターで印刷して、後ほど点検しよう。

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● 「短命」返上に使って=個人が20億円寄付-青森市

時事 2018/01/17

青森市は17日、昨年末に市内在住の個人から20億円の寄付があったことを明らかにした。青森県の平均寿命が男女とも全国最下位にあることから、寄付者は「短命」の汚名返上を目指して市民の健康づくりやスポーツ振興に使ってほしいと申し出たという。

市の2017年度一般会計当初予算は約1200億円。寄付はその60分の1に相当する額となる。本人の希望で寄付者の氏名や性別、職業などは公表していない。

17年12月に公表された厚生労働省の平均寿命に関する調査で、青森県は男性が9回連続、女性は4回連続で全国最下位を記録した。市は寄付者の希望を踏まえ、20億円を体育施設整備と食育事業に使う方針だ。

●20億円!青森市に“個人から”寄付金 その使い道は

テレ朝 2018/01/18

青森市に住む人が突然、市に20億円を寄付した。指定されたお金の使い道は意外なものだった。

厳しい冬が続く青森にうれしい知らせ。

青森市・小野寺晃彦市長:「20億円という大変、多額なご寄付を頂きました。直接、寄付して頂いた方にお会いし、ご厚志に深く感謝を申し上げたところであります」

全国の自治体から嫉妬や羨望(せんぼう)の声が殺到しそうな寄付を受けたのは青森市。20億円を市内の個人から受けたという。本来なら名誉市民に認定し、パレードでお披露目したいくらいだろうが、この方、年齢などは明かさない約束だという。

人柄を知るヒントとなりそうなのが寄付金の使い道。

青森市・小野寺晃彦市長:「市民の健康づくり、スポーツ振興を図る。『短命市』返上という寄付の目的を頂いている」

「短命県」として知られる青森。先月、発表された調査結果でも女性は4回、男性は9回連続で都道府県別ワーストワンという不名誉な結果に。

こうした県民の様子を見かねたのか、寄付金はスポーツやイベントを行えるアリーナの建設などに充てるという。しかし、地元では…。

青森市民:「あんまり箱ものばかりを作ってもね。年々、人が減っているのに」「とりあえず、それで駅前とか活性化したらいいかなと…」

ここからは、やっかみ半分だが、青森の短命の原因は塩分の取り過ぎや飲酒率の高さなど多岐に及ぶともいわれる。

青森市民:「(Q.短命県返上の努力は?)吸っているたばこの本数を減らすとか」「別に努力ったって、あんまりしていることないんで…」

巨額の寄付で短命から脱却できるのか。青森市民の実力が今、試される。

●青森市に20億円の匿名寄付…県男性平均寿命9回連続全国ワーストの短命返上を要望

スポーツ報知 2018年1月18日

青森市は17日、匿名の市民から昨年12月に20億円の寄付があったことを明らかにした。寄付者は「短命の返上に使ってほしい」と要望。市はスポーツ施設の整備や健康づくり事業に役立てる方針だ。厚生労働省によると、5年に一度行う「都道府県別生命表」調査では、青森県の平均寿命は男性が1975年から9回連続、女性は2000年から4回連続で最下位。長寿への特別な意識が高額寄付につながった。

平均寿命最下位としての忸怩(じくじ)たる思いがあふれ出したのか。青森市にポンと20億円もの寄付を行う人物が現れた。市によると寄付者は市内在住の個人。昨年、小野寺晃彦市長のもとに直接訪れ、「短命という汚名を返上したいので、健康やスポーツ関連の事業に使ってもらえないか」と申し出があったという。

両者は数回の話し合いの末、市中央部の青森操車場跡地にスポーツやコンサートなど多用なイベントに利用できるアリーナを建設することで合意。総事業費は70~80億円とみられ、寄付者自身がそのうちの20億円を寄付すると決め、昨年12月28日に振り込みが完了した。

小野寺市長は17日の会見で「大きな力をもらった。ご厚志に応えなければと身の引き締まる思いだ」と感謝。アリーナ建設のほか、園児や小学生を対象にした食育推進事業などにも利用することを明らかにした。本人の希望で寄付者の氏名や性別、職業などは公表しなかった。市の2017年度の予算は約1200億円であることを考えると、実に60分の1に該当する巨額の寄付となる。

青森県は、平均寿命に関して大きな悩みを持っていた。17年12月に公表された厚生労働省の平均寿命に関する15年の調査結果で男性が78・67歳、女性が85・93歳で、ともに全国最下位となった。調査は5年に一度の実施で、男性が9回連続、女性は4回連続の不名誉な記録。男性寿命は75年から40年にわたって最下位を独走し続けていることになる。

短命という事実に、青森全体で危機感を募らせ、市では健康増進に力を入れている最中だった。13年には青森市内で健康長寿を考える「平均寿命サミット」も開催。青森県民の肥満、喫煙、大量飲酒などの意識改革が討議されたことがあった。

青森市には16年末にも京都市の会社経営者から5億円の寄付があり、新ビジネス支援などに充てられた。市によると当時の寄付金最高額。今回はその3倍、断トツの新記録となった。

●<20億円寄付>誰が?なぜ?青森市民に憶測と疑念飛び交う 使途限定に疑念の声も

河北 2018年01月21日

青森市に同市の個人から突然贈られた20億円の高額寄付を巡り、市民らに動揺が広がっている。金額は東日本大震災の企業支援でオマーンの王族系企業が支払った26億円に迫り、県民の最高所得すら超える。誰が、なぜ。寄付に感謝しつつも、市民の間では臆測や疑念の声が飛び交っている。

「金を出したら口も出す。寄付はありがたいが違和感を覚える」「一体何なのか」。寄付発表直後の19日に開かれた市議会常任委員会で、議員たちから異論や疑問の声が上がった。

里村誠悦議長は「人の貢献の仕方の一つだと思う。適正に使われるようチェックしたい」と語り、騒ぎの沈静化を図る。

寄付は昨年12月28日に入金があった。市は青森市在住以外、氏名、年齢、性別を公表していない。市への巨額寄付は、小野寺晃彦市長就任直後の2016年12月の5億円に続き2回目。担当者は「なぜ続いたのか、こちらが知りたいぐらい」と話す。

県内のほかの9市は過去5年で個人から1億円以上の寄付を受けたことがなく(表)、青森市に「よっぽど魅力があるんですかね」(つがる市)といぶかる。

国税庁の統計によると、16年に青森県で1億円超の所得申告をしたのは63人で、最高額は5億超~10億円の1人だった。

青森市の無職男性(73)は「宝くじに当たっても足りない。関東で稼ぎ、退職して市に戻ってきた資産家ではないか」と推測する。

被災3県で個人寄付の最高額は、岩手が3億円、福島2億円。宮城は金額を明かしていない。仙台市は「個人で1億円を超えることはなかった」という。

市は17日、寄付者の意向に沿い、市民体育館と同規模のアリーナを建設すると発表した。予定地は青森市浦町の青い森セントラルパーク(旧国鉄操車場跡地)で、市が進めた「低炭素型モデルタウン事業」が頓挫した後、利活用策が宙に浮いていた場所。整備費は70億~80億円程度になりそうだ。

県内の首長経験者の一人は「市が市民に説明してきた具体的な施策に共鳴した寄付なら分かる。寄付者と市長で使い道を決めるようだと民主主義的ではなくなり、金で市政を動かせるようになってしまう」と警鐘を鳴らす。

| Trackback ( )

|

|

|