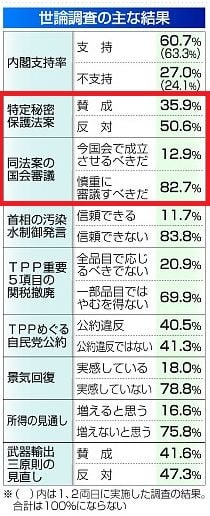

先日、共同通信が全国電話世論調査の結果を公表。

「秘密保護法反対が半数超」との旨の見出しが各紙に出たようだ。

うんうん、と思った。

共同通信のネット配信には基礎データが出ていなかったけれど、日刊スポーツには支持政党別に出ていて、その結果が印象的だった。

記載順を「反対順」に並べ替えて列記すると次。

★「支持政党なし」と答えた無党派層は賛成22・3%、反対59・4%。

★民主党支持層の68・5%、日本維新の会支持層の60・9%、共産党支持層の72・6%と全党とも反対が上回る。

★公明党支持層では賛成41・0%、反対42・6%。

●自民党支持層で賛成が50・9%と反対の37・4%。

安倍政権は、これでも強引に進めたら、かなりマイナス点になると慎重になるか、やるのは今しかないとなお強気で行くのか。

・・・たぶん、後者だろう。

でも、国民の良識は同調しない、はず。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●秘密保護法反対が半数超 汚染水「制御」83%不信 共同通信世論調査

(共同通信)2013/10/28 11:39

共同通信社が26、27両日に実施した全国電話世論調査によると、政府が今国会に提出した特定秘密保護法案に反対が50・6%と半数を超えた。賛成は35・9%だった。 共同通信社が26、27両日に実施した全国電話世論調査によると、政府が今国会に提出した特定秘密保護法案に反対が50・6%と半数を超えた。賛成は35・9%だった。

慎重審議を求める意見は82・7%を占め、今国会で成立させるべきだとする12・9%を上回った。

東京電力福島第1原発の汚染水漏れに関し「全体として状況はコントロールされている」との安倍晋三首相の説明を「信頼できない」とした人は83・8%で、「信頼できる」は11・7%だった。

機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案には国による情報統制が強まるとの批判がある。政府、与党は今国会での成立を目指しているが、調査結果は世論の根強い懸念を鮮明にした。

環太平洋連携協定(TPP)交渉で政府、自民党が「聖域」としてきたコメや麦など重要5項目について品目ごとに関税撤廃の検討に入ったことには「一部品目で撤廃に応じるのはやむを得ない」が69・9%に上った。「すべての品目で撤廃に応じるべきでない」は20・9%だった。

自民党が7月の参院選で「聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対」とした公約との関連については「公約違反だ」が40・5%、「違反ではない」が41・3%で 拮抗 (きっこう) した。

安倍政権の経済政策で景気が良くなったと実感している人は18・0%にとどまり、78・8%が実感していないと回答。「所得が増えると思う」は16・6%で、75・8%が「増えないと思う」と答えた。

武器や関連技術の輸出を原則的に禁じる「武器輸出三原則」の見直しを安倍政権が検討していることには47・3%が反対し、賛成は41・6%だった。

安倍内閣の支持率は60・7%で、10月初旬の前回63・3%から2・6ポイント減となった。 不支持は前回比2・9ポイント増の27・0%。 政党支持率は、自民党が前回から1・8ポイント減の44・6%、次いで民主党6・8%、共産党4・1%、公明党3・7%、日本維新の会3・6%、みんなの党3・1%、生活の党0・8%、社民党0・7% 、新党改革0・5% の順で、支持政党なしは31・5%だった。

国民の疑念反映

【解説】共同通信社の世論調査で特定秘密保護法案に反対が半数を超えたのは、国民の「知る権利」が大幅に制約されかねないという国民の疑念を反映した結果だ。政府は「米国などとの情報共有には秘密保全のための法整備が不可欠」との立場だが、世論の理解が進んだとは言い難い。

今国会での成立にこだわらず、慎重な国会審議を求める声も82・7%に達した。与党は11月上旬に審議入りし中旬までに衆院を通過させたい考えだが、数の力に頼った「成立ありき」の国会運営は慎み、議論を尽くすべきだ。

「特定秘密」の指定は第三者のチェックを受けず、政府が 恣意 (しい) 的な運用をする懸念は消えない。特定秘密は30年を超える場合でも内閣の承認があれば延長可能で、政策決定過程が「歴史の闇」に葬られて検証できない恐れもある。

数々の問題が指摘される法案であるにもかかわらず、安倍晋三首相は所信表明演説で特定秘密保護法案に明示的に触れなかった。政府は国民が抱える不安を直視し、疑問に答えるべきだ。

●秘密保護法、公明支持層は賛否二分

(共同)[2013年10月27日19時23分]

共同通信社の世論調査では特定秘密保護法案に関し、自民党支持層で賛成が50・9%と反対の37・4%を上回ったのに対し、公明党支持層では賛成41・0%、反対42・6%と、賛否が割れた。

当初、法案に慎重だった公明党は、国民の「知る権利」や報道の自由を法案に明記することで提出を了承したが、支持層には依然慎重論が根強いことが浮き彫りになった。

野党側では民主党支持層の68・5%、日本維新の会支持層の60・9%、共産党支持層の72・6%が反対し、全党で反対が半数を超えた。

「支持政党なし」と答えた無党派層は賛成22・3%、反対59・4%だった。

法案を臨時国会で成立させる政府方針に関し「今国会にこだわらず慎重に審議すべきだ」と答えた人は、自民党支持層で77・3%、公明党支持層で68・3%に上り、与党でも慎重姿勢が際立った。

法案に「賛成」と答えた人でも69・4%が慎重審議を求めており、与党は丁寧な国会運営を求められそうだ。

●「かつての治安維持法以上の悪法」 秘密保護法案閣議決定に首相官邸へ抗議の声

IWJ Independent Web Journal 2013/10/25

特集 秘密保護法

早朝から首相官邸前では抗議の声が鳴り止まなかった。そんな中政府は、特定秘密保護法案を10月25日、閣議決定した。

・・・・・・・(略)・・・

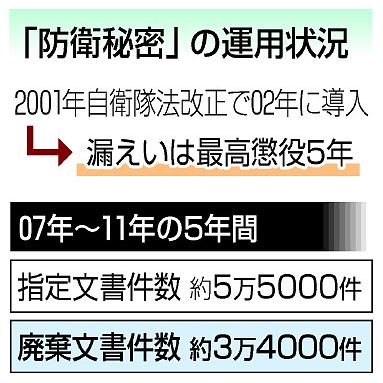

●防衛秘密、3万件超廃棄 問われる情報公開の姿勢

(共同通信) 2013/10/28 11:52

特定秘密保護法案を先取りする「防衛秘密」を管理する防衛省が、2011年までの5年間に廃棄した秘密指定文書は計 約3万4千件に上ることが27日、同省への取材で分かった。 特定秘密保護法案を先取りする「防衛秘密」を管理する防衛省が、2011年までの5年間に廃棄した秘密指定文書は計 約3万4千件に上ることが27日、同省への取材で分かった。

一方、02年に防衛秘密の指定制度を導入して以来、指定が解除されたのは1件だけにとどまる。

文書が廃棄されてしまえば何が指定されたか、指定は妥当だったかの検証は不可能。指定解除の少なさも併せ、政府の情報公開の姿勢が問われている。

防衛秘密は、00年に発覚した元海上自衛隊3佐による在日ロシア大使館駐在武官への情報漏えい事件をきっかけに、秘密保全の厳格化を目指して定められた。01年に改正された自衛隊法で、防衛庁長官(当時)が「特に秘匿する必要があるもの」を指定すると規定。それまで漏えいには国家公務員法違反(最高懲役1年)などを適用していたが、防衛秘密を漏えいした場合には、最高懲役5年を科すことになった。

防衛省によると、自衛隊の運用や計画、収集した電波・画像情報、防衛力の整備計画などが防衛秘密の対象で、07年から11年までの5年間に計約5万5千件が指定された。保存期間は文書によって異なり、1年未満から30年で延長もできる。11年末の時点で3万752件の防衛秘密がある。

防衛省の訓令では、あらかじめ指定された要件を欠いた場合、指定を解除できるが、実際に解除されたのは1件のみ。

保存期間をすぎた文書は、幹部が承認して廃棄するか、期間を延長するが、防衛省は5年間で計約3万4千件を廃棄した。同省は「法令に基づいて処理しており、問題はない」と説明している。

| Trackback ( )

|

一昨日と昨日は、名古屋で「市民派議員塾」の講座。

その2日日の昨日午後は、今年7月から解禁になった「ネット選挙」に関しての公開講座。

テーマは「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 」。

講師は9月に出版された「マスコミが伝えないネット選挙の真相」(双葉社)の著者で、「ザ選挙」という日本で「最大の選挙の情報サイト」を運営している「高橋茂」さん。

基礎情報は10月21日ブログ⇒ ◆公開講座

講座を終えての感想。

一言でいえば 「ネット選挙が良くわかりました」。

7月の参議院選挙での報道やネット上の話などは伝わっていたけれど、昨日の説明で「インターネットを選挙でどう使うのか」という核心部も含めておおむね見えてきたとの印象。

企画した側としては、手前味噌だけど、限られた時間の中で、基本的な意図は達成されたと思う。

後は、それぞれの人の、創意と工夫しだい。

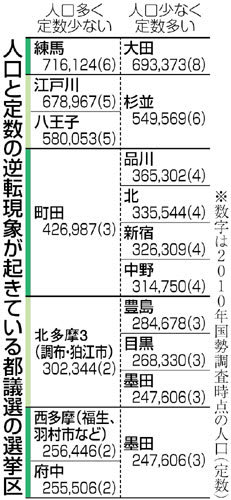

ところで、先日23日、最高裁大法廷で昨年の衆院選挙の「1票の格差」訴訟の弁論が行われた。

そして、24日に、判決の言い渡しが「11月20日」と示された。

(関連) 10月24日ブログ⇒ ◆衆院選一票の格差、最高裁が統一判断へ

過去最短の審理だという。判決を注目したい。

なお、そんなネット情報を見ていたら、

「『都議選は無効』提訴 元最高裁判事「一票の格差 是正されず違憲」(産経)

という記事があった。

元最高裁判事の泉徳治弁護士が起こした裁判。

泉徳治氏は、ユニークな方で、最高裁の判決に付された意見なども面白かった。

(最高裁の判決は、時々、「判決の本文」のあとに裁判官の補足意見、反対意見などが付くことがある)

ともかく、選挙という「貴重な一票」を積み上げる制度、だから選挙区ごとの格差なとば許されないのは当然。

ところで、今朝、ウォーキングが終わった後の6時半ごろの外気温は「6度」だった。

さすが、川べりの途中部分では耳が冷たくなった。

★ 山県市 気象観測システム 気温・雨量・水位

★ 市役所の位置の気象情報

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「人口比例で配分を」 一票の不平等、最高裁結審

東京 2013年10月24日 東京 2013年10月24日

有権者の一票の価値が不平等だった昨年十二月の衆院選は違憲だとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は二十三日午後、升永英俊弁護士らのグループが起こした十四件について、当事者の主張を聞く弁論を開いた。午前中の別のグループが起こした二件と合わせ計十六件全てが結審。年内にも最高裁は統一判断を示す見通しで、判決期日は後日指定される。

弁護士グループは「主権者である国民と国会議員の多数意見が一致するには、人口比例で定数配分した選挙しかない」と主張。被告の各都道府県選管は「国会は一票の最大格差を二倍未満とする法改正に取り組んできた」と訴えた。

二〇一一年の最高裁判決は各都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」の是正を求めたが、昨年の衆院選は区割りの是正がされないまま行われ、最大格差は二・四三倍に拡大。高裁判決は、戦後初の「違憲・無効」が広島高裁と同高裁岡山支部の二件、「違憲」が十二件、「違憲状態」は二件と分かれた。今回、最高裁が違憲と判断すれば一九八五年以来三度目で、九四年の小選挙区制導入後は初となる。

●衆院「1票の格差」訴訟、11月20日判決 過去最短の審理

日経 2013/10/24

「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選の定数配分は違憲として、弁護士らが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は24日、判決を11月20日に言い渡すと決め、関係者に通知した。

公職選挙法は選挙の効力を争う訴訟について受理から100日以内の判決を努力義務と規定。今回は一審の全14高裁・高裁支部が規定に従い、最高裁判決も選挙から約11カ月という過去最短のスピード審理となった。1票の格差を巡る最高裁判決は選挙から1年半以上かかることが多かった。

最高裁大法廷は2011年3月、最大格差が2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と判断し、都道府県に最初に1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」の撤廃を求めた。国会は関連法から同方式を定めた条文を削除したが、「0増5減」の定数と区割りの見直しは昨年12月の衆院選までに間に合わなかった。

一審では、広島高裁と同高裁岡山支部が戦後初めて選挙を無効とする判決を言い渡したほか、12件が違憲、2件が違憲状態と判断。合憲は1件もなかった。

●「一票の格差」訴訟、最高裁判決は11月20日

朝日 2013年10月24日

【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は24日、判決を11月20日午後3時に言い渡すと決めた。昨年12月16日の選挙から判決まで約11カ月のスピード判決。衆院選の一票の格差訴訟では最速となる。

今回は、原告側が「訴訟の受理から100日以内に判決を出すよう努める」との公職選挙法の規定を尊重するよう裁判所に強く要請。一審の各高裁は規定を守り、3月中に判決が出そろった。最高裁も迅速審理を意識したとみられる。

昨年の衆院選は、最高裁が2011年に「違憲状態」と指摘した09年衆院選の区割りのまま行われ、高裁判決は16件中14件が違憲と判断。うち2件は選挙無効とした。残る2件は、違憲の一歩手前の「違憲状態」とした。原告らの間では、最高裁が前回から1段階進んで「違憲」とするとの期待が広がる。

●「1票の格差」最高裁判決、11月20日に

(2013年10月24日23時32分 読売新聞)

「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選は選挙権の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は24日、判決を11月20日に言い渡すことを決めた。

同種訴訟で、選挙から1年以内に最高裁の判断が示されるのは異例。大法廷が「違憲」と判断するかどうかが注目される。

昨年の衆院選は、最高裁が2011年3月の判決で「違憲状態」とした選挙区割りのまま実施。今年3月の各高裁判決は、戦後初の「違憲・無効」が2件、「違憲・有効」12件、「違憲状態」2件となり、「合憲」は1件もなかった。

選挙での区割り見直しには間に合わなかったが、国会は昨年11月、格差縮小のため小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革法を成立させ、今年6月、改革法に基づき区割りを見直した。最高裁がこの国会の格差是正策をどう評価するかが、判決のポイントとなる。

●「都議選は無効」提訴 元最高裁判事「一票の格差 是正されず違憲」

産経 2013.10.2

人口比例に基づかない区割りで選挙区ごとの「一票の格差」を是正しないまま行われた6月の東京都議選は憲法違反だとして、元最高裁判事の泉徳治弁護士(74)が、居住地の練馬区選挙区の無効を求めた訴訟を東京高裁に起こした。

2日に高裁(大竹たかし裁判長)で開かれた第1回口頭弁論で、被告の都選管は「都議会の裁量権を逸脱しているとはいえない」として請求棄却を求めた。

最高裁判事経験者が原告となり、訴訟を起こすのは異例。泉氏は提訴の理由を「都議会は長年、この問題を放置しており、是正を促す絶好の機会と考えた」としている。

泉氏は最高裁事務総長や東京高裁長官を経て平成14年に最高裁判事に就任。国政選挙の「一票の格差」訴訟の審理に3度加わり、いずれも「違憲」との反対意見を述べていた。

都条例は都議選の定数を127と規定。訴状によると、22年国勢調査に基づく議員1人当たりの人口は、42選挙区のうち島部を除くと千代田区が最少で、最多の北多摩3区との間に3・208倍の格差が生じた。

泉氏は、ある区と比べて人口の少ない区が議員定数では上回るという「逆転現象」が12通り発生すると指摘。今年6月の選挙では、千代田区の当選者の得票数が約8500票だったのに対し、練馬区では2万票超を得た候補者が落選した。

都条例は、島部と千代田区を「特例選挙区」として、他の選挙区に合併させず、定数1を与えている。

泉氏は、この特例規定が「投票価値の不平等の一因となっており、違法・違憲」と主張。人口に比例した定数配分を実現するには、練馬区など6選挙区で定数を計7人追加し、新宿区など7選挙区で計7人を削減する「7増7減」が必要としている。

●都議選「千代田区特例 廃止を」 元最高裁判事提訴、初弁論

東京 2013年10月2日 東京 2013年10月2日

一票の価値が不平等だった六月の東京都議選は違法、違憲として、元最高裁判事の泉徳治弁護士が東京都選挙管理委員会に対し、居住地の練馬区選挙区の選挙無効を求める訴えを起こし、第一回口頭弁論が二日、東京高裁(大竹たかし裁判長)で開かれた。

都選管は「都議会の裁量権の範囲内」と棄却を求めた。次回弁論は十一月十一日で結審の見通し。

都議選は都条例に基づき、定数一二七を四十二選挙区に配分している。六月の都議選では、議員一人当たりの人口が最少の千代田区選挙区と、最多の北多摩第三選挙区(調布市、狛江市)との格差は三・二〇八倍だった(島部選挙区は除く)。

訴えでは、人口の多い選挙区が人口の少ない選挙区より議席数が少ない「逆転現象」が十二通りあると指摘。人口比例に基づけば、新宿区など七選挙区で定数を一ずつ減らし、練馬区など五選挙区で各一増、江戸川区選挙区では二増の「七増七減」の改正が必要だと訴えている。

二〇一〇年の国勢調査を基に算出した都議一人当たりの人口は十万三千六百十七人。この半数に達しない千代田区を一選挙区とする「特例選挙区」の都条例の規定は、人口比例選挙を定めた公職選挙法と法の下の平等を保障した憲法一四条などに反すると主張している。

最高裁は一九八一年(最大格差七・四五倍)、八五年(三・四〇倍)、八九年(三・〇九倍)の都議選をいずれも違法としたが、混乱回避などを理由に選挙は有効と判断した。

◆議員1人当たり人口半数切る

提訴した泉弁護士は最高裁判事当時に、衆院選と参院選の格差を合憲とした三度の判決で、いずれも反対意見を書いた。「投票価値の平等の実現を東京から始め、全国へと及ぼしていくべきだ」と訴えている。

公選法では、議員一人当たりの人口の半数に達しない郡区市は、隣接郡区市と合わせ一選挙区としなければならないとしているが、人口が少なくても一選挙区とする特例を条例で設けることができる。都内では、千代田区と島部が特例選挙区になっている。泉弁護士は、地理的に孤立していない千代田区選挙区に単独で定数一を与える「特別扱い」をやめるよう求めている。

都選挙管理委員会は、千代田区の「首都機能の集中」を、特例選挙区とすることの理由に挙げている。だが泉弁護士は訴えで、国政選挙では逆に、都民の投票価値が地方の有権者より冷遇されている矛盾を指摘。都議会の定数是正は二〇〇一年以来、十二年間行われておらず、「国会も都議会も、首都機能を考慮しているわけではなく、選挙区や定数配分の改正を怠っているだけだ」と批判している。 (沢田敦)

●狙いは“事情判決封じ” 一票の格差一斉提訴

産経 2013.7.22

参院選をめぐり、22日に全国14高裁・支部に起こされた選挙無効訴訟。「一票の格差」をめぐっては、最高裁が衆参ともに「違憲状態」と判断するなど、常態化する格差にはたびたび厳しい司法判断が示されてきた。しかし、いまだに国会による抜本的是正策は示されていない。格差解消に取り組んできた弁護士グループは「この選挙には民意が反映されていない」として、過去に例のない「全選挙区無効」を求めて一斉提訴に踏み切った。

「鳥取を1票とすると北海道は0・21票の価値しかない」

升永英俊弁護士グループが一斉提訴後の会見で挙げたのは、21日の参院選で議員1人あたりの有権者数に最も大きな差が生じた2選挙区だ。こうした格差に対する司法判断は、年々厳しさを増している。

最高裁は最大格差2・30倍だった平成21年衆院選と、最大5倍だった22年参院選についてそれぞれ「違憲状態」と判断。また、24年衆院選をめぐる高裁判決では、戦後例のない「違憲・無効」判決が2件言い渡された。一方、12件は公益に重大な障害が生じる事情がある場合に無効を回避できる「事情判決の法理」を適用し、「違憲だが選挙は有効」と結論付けた。

今回、同グループが初の全選挙区提訴に踏み切った背景には、この事情判決を封じる狙いがある。

「無効判決を出せば、訴訟対象となっている一部の選挙区だけ議員が失職することになる」として、事情判決を支持する声もあるためだ。升永弁護士は「全選挙区が対象となれば、不公平は起きない。今回は全ての判決で無効となるはずだ」と期待を込める。

今後、各高裁・支部が審理を行うことになるが、24年衆院選のように“違憲ラッシュ”となるのか。

関西大の木下智史教授(憲法)は「半数改選の参院は、各都道府県に偶数ずつ議員を割り振る必要があるため格差是正が難しく、衆院に比べて格差が許容されてきた面がある」と衆参の違いを指摘。「4・77倍の格差を不平等と見るかどうかで高裁の判断が分かれる可能性もある」と話す。

また、最高裁が「違憲状態」と判断した区割りのまま再び選挙を行った衆院に対し、参院は最高裁判決後に「4増4減」の公選法改正を行っていることにも着目。「是正努力を評価される余地があり、衆院ほど厳しい判断にはならないのではないか」としている。

| Trackback ( )

|

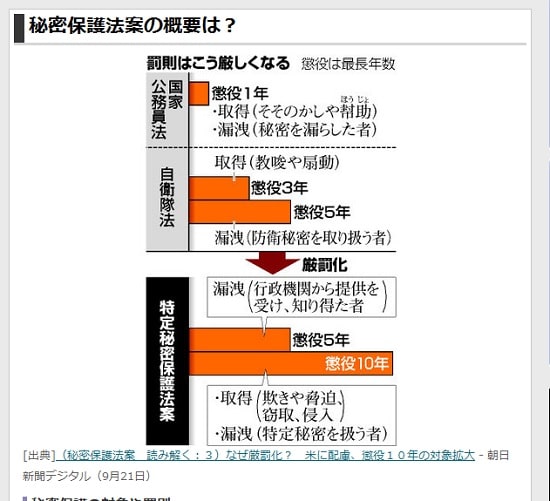

政府の特定秘密保護法案が決定された。

そもそも作るべきでないのに、ずっと以前から方向性が検討され、民主党政権の時も検討されていた。

それが、安倍政権で極右的な制度として実定されようとしている。

懸念は各方面から出されている。

東京新聞の「戦前を取り戻すのか 特定秘密保護法案」など意味が分かりやすい。

同紙の特集なども面白い。

なお、かつて、こちらで取材を受けていて、よそに行き、今、担当しているらしい名前もあった。

その人はスゴイ記者だった。

そういえば、中日・東京新聞は、以前にも、「東京で上司と考えが違って、岐阜くんだりまで来ました」という記者がうちに来たことがある。

「岐阜に来て、『てらまちさんのところに行って来い』と言われて、来ました」との付言もあった。

確かに、その人は、骨のある記者だった。

こういう人たちにも深刻な法律だろう。

ともかく、一国民としても無関心ではいけない法案。

こちらは、時には、役所や民間からの「内部告発」的なことの話も届く環境なので、なおさら。

(関連) 2013年10月4日ブログ⇒ ◆自民、秘密保護法案を10月中旬にも了承/秘密保護法案:検討過程「真っ黒塗り」

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● Yahoo!みんなの政治 /「秘密保護法」対象の罪と罰 10月25日

点検 秘密保護法案(東京新聞)<1>厳罰化 懲役10年 市民が萎縮(10月4日)

<2>特定秘密 際限なく広がる恐れ(10月5日)

<3>知る権利 市民も処罰対象に(10月6日)

<4>適性評価 飲酒・借金・家族も調査(10月7日)

<5>情報公開 永久に秘密も可能(10月8日)

<6>国会 政府監視 自ら放棄(10月9日)

|

●【特定秘密保護法案 全文】 東京新聞 2013年10月25日 / 特定秘密保護法案の全文は次の通り。

第一章 総則

(目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

・・・・・・・(略)・・・

|

●日弁連 / 秘密保全法制とは?

秘密保全法制とは、国にとって特に重要な情報を「特別秘密」に指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、「特別秘密」を守ろうとするものです。

政府は、「今の法律では、国の安全に関わる秘密の漏えいを防ぐ管理体制が不十分だ」として、「秘密保全法制を作りたい」と言い出しました。

政府が法律を作ろうとしたきっかけは、2010年に起きた尖閣諸島沖漁船衝突映像のインターネット流出事件がきっかけといわれています。

しかし、この事件は「国家秘密の流出」と言えるものではありません(詳しくは、尖閣諸島ビデオ映像流出問題についての会長談話)。

報告書は、法律を作る必要の根拠として、他にもいくつかの情報流出事件を挙げていますが、どれも流出が発覚した直後に原因究明を行い、再発防止策がとられています。

新たに「秘密保全法」を作る必要はないのです。

|

●【社説】戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案

東京 2013年10月23日

特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

◆米国は機密自動解除も

秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

◆名ばかりの「知る権利」

注目すべきは、機密は「保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。

四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。

「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。

◆目を光らせる公安警察

根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。

公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。

●【点検 秘密保護法案】 <1>厳罰化 懲役10年 市民が萎縮

東京 2013年10月4日

特定秘密保護法案の最大の特徴は、情報を漏らした際の罰則を厳しくすることだ。

情報漏えいを罰する法律は、いまもある。国家公務員法は仕事を通じて知り得た秘密を守るよう義務づけ、違反すれば「懲役一年以下」。防衛に関する機密情報の場合、自衛隊法で「懲役五年以下」と重くなる。さらに別の法律によって、米国から提供された防衛装備品や在日米軍の情報については「懲役十年以下」と定められている。

今回の法案では、秘密の対象を防衛や外交に限らず「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある情報」に広げたうえ、一律に最高十年の懲役を科す。政府が持っている情報に幅広く網をかけ、罰則を十倍に強化する。

公務員らへの脅迫や不正アクセスといった「特定秘密の保有者の管理を侵害する行為」で情報を得た場合も、最高懲役十年。公務員に文書の持ち出しをそそのかすだけでも処罰の対象になる。

この罰則は他国と比べても重い。

欧米諸国もスパイなど「外国勢力への漏えい」に限れば、かなりの厳しい罰則を設けている。しかし、それ以外では、最高刑が懲役十年なのは米国だけ。英国は懲役二年にとどまる。日本では国民の「知る権利」が、より大きな影響を受ける。

厳罰化は、公務員が報道機関を含む第三者と接触するのを過度に避けたり、情報を求める市民が萎縮したりして、本来なら国民が知るべき情報や、政府に不都合な情報が明らかにされにくくなる恐れがある。

政府・与党内から秘密保護を強化する法整備を求める声は何度も上がったが、国民の反発で実現しなかった。

安倍政権は、防衛・外交政策の司令塔となる「国家安全保障会議(日本版NSC)」をつくる法案とセットで秘密保護法案の成立を目指している。政府は米国から秘密保全の徹底を繰り返し求められ、NSCで緊密な情報共有をするには規制の強化が必要と判断した。「知る権利」よりも米国の注文を優先している印象はぬぐえない。(生島章弘)

●【点検 秘密保護法案】 <4>適性評価 飲酒・借金・家族も調査

東京 2013年10月7日

特定秘密保護法案では、「秘密」を扱うことになる公務員が情報を漏らす恐れはないか見極めるため「適性評価」を義務づけている。防衛産業など秘密を扱う契約業者の民間人も対象となる。

調査する個人情報は多岐にわたり、プライバシーを侵しかねないと指摘されている。

調査事項は(1)スパイ・テロ活動との関係(2)犯罪、懲戒歴(3)情報の違法な取り扱い歴(4)薬物乱用や影響(5)精神疾患(6)飲酒の節度(7)借金などの経済状況-の七項目。病歴や飲酒、借金など、極めて個人的な内容が含まれる。

さらに公務員や民間人の家族も調査。親、配偶者、子、兄弟姉妹やその他の同居人の住所、生年月日、国籍まで確認する。

家族の国籍までなぜ調査する必要があるのか。

法案を担当する内閣情報調査室は「国籍だけで判断することはない」としつつも「国籍によっては、外国につけ込まれる要素があるかもしれない」という。例えば、政府は防衛白書で中国の動向を「わが国を含む地域、国際社会の懸念事項」と位置づけるが、親や配偶者が中国籍なら「つけ込まれる要素」と判断するのか。

対象者は防衛、外務両省、警察庁などで六万四千人。他省庁や警視庁、道府県警、民間人、さらに、その家族まで合わせると、膨大な数に上る。

日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「適性評価は五年ごとで、対象者の環境はその間も大きく変化する。妥当性は乏しい」と指摘。「家族の国籍や住所で何を判断するのか」と民間人を含めたリストを捜査機関が悪用するケースを警戒する。

実際、政府が市民を監視していた事例が明らかになっている。二〇〇二年には防衛庁(現防衛省)が、自衛隊に情報公開請求した市民の身元を調査し、リストを作成していたことが発覚。〇七年には陸上自衛隊の情報保全隊が、イラクへの部隊派遣に反対する市民運動を監視していたことが分かった。

今回の法案では、特定秘密を不正に取得する行為やそそのかしたりする市民も厳罰の対象にする。政府が情報を求める市民に対し、これまで以上に監視を強める恐れがある。 (横山大輔)

●秘密保護法に「知る権利」が明記されても・・・単なる「リップサービス」にすぎない?

弁護士ドットコム /2013年10月08日 15時10分/【取材協力弁護士】新海 聡(しんかい・さとし)弁護士

政府が秋の臨時国会で成立を目指している「秘密保護法」について、新しい動きが報じられた。安全保障に関する機密情報を漏らした公務員らの罰則強化などを定める同法に、「知る権利」を明記することが検討されているという。

政府が作成した法案概要によると、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、特に秘匿が必要とされるものを「特定秘密」と指定し、それを漏らした公務員らに最大懲役10年という刑罰を科す内容だ。だが、特定秘密の範囲があいまいで、国民の「知る権利」が損なわれかねないといった批判が多方面から上がっていた。

法案には与党内からも異論が出ている。9月中旬には、公明党プロジェクトチームが「報道の自由や国民の知る権利を明記すべきだ」と政府に要求。同法案を所管する森雅子・内閣府特命担当相も9月下旬の記者会見で「知る権利を規定することを視野に置きながら検討中」と述べている。

秘密保護法をめぐってはほかにも、対象の機密を指定する統一ルールを定めるという動きも出ているようだ。批判がじわりと拡大するなか、政府は国民の不安感を減らそうと躍起になっているようにも感じるが、弁護士はこうした流れをどう見ているのだろうか。この問題にくわしい新海聡弁護士に聞いた。

●「明記」に関わらず「知る権利」は必ず制限される

「一言で言ってしまえば、こういった動きは反対の世論を押さえようとするためのリップサービスです」

新海弁護士はこのようにバッサリと切り捨てる。なぜそう言えるのだろうか。

「もし法案に『報道の自由や国民の知る権利』が明記されたとしても、秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、その情報は公開されません。この法律が、現在よりも情報を私たちから遠ざけることは確かです。

それに限らず、その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負うことになります。

このように、報道の自由や知る権利に対するデメリットは、実際に処罰されるかどうかに関わらず発生するのです」

つまり、法律が成立すれば、そうした萎縮効果も含めて、「知る権利」に対する悪影響は必ずあるということだ。

「秘密保護法はそもそも、憲法で保障されている『知る権利』を制限する法律ですから、そうなるのは当然です。本当に知る権利を侵害しないようにするには、秘密保護法を制定しないという選択肢しかないのです」

●秘密指定に問題があっても、国とただちに争うことはできない

新海弁護士はまた、「ある情報を特定秘密に指定するためのルール」を設けても、知る権利は守れないという。それはなぜだろうか。

「国民は、いったん指定された秘密指定の是非について、ただちに国と争うことはできません。

それを裁判で争える場面は、(a)秘密保護法違反で罪に問われ、無罪を主張する。もしくは(b)不開示処分を争う訴訟を起こして、その情報が情報公開法の不開示事由にあたらないという主張をするケースに限られるでしょう」

法律違反を犯すことになる(a)は論外として、(b)もかなり困難が予想される。そもそもどんな情報かも判然としない「特定秘密情報」について、裁判所に「開示すべきだ」と認めてもらうのは至難の業だろう。

新海弁護士は「このように、秘密指定についての手続きが整備されたとしても、それで知る権利が守られることにはならないのです。こういった動きに騙されてはいけないと思います」と結論づけていた。

日本の場合、そもそも公開される情報が十分とは言えず、過去の日本政府の言動が「アメリカの公開資料で初めて判明しました」というケースも少なくない。まず国として必要なのは、公開を前提とした情報整理ではないかと思うのだが……。

| Trackback ( )

|

今日26日と明日27日は名古屋で、《市民派議員塾2013》の第3回の講座。

日程も3月に決まっていたので動かせない中、台風もやってきた。

遠方の人の交通の便などやや心配があったけれど、公共交通には支障はなさそうな雰囲気になってきて、ひと安心。

2日目、明日の午後は、いつもはオプション講座だけど、今回は特別に「公開講座」。

今年7月からのネット選挙解禁で今後、日本の選挙がどうなっていくのか、ネットはどのように活用する可能性があるかなど、気になること、知りたいことはたくさん。

特に、各地ローカルでは、自治体の選挙がどうなっていくかは興味があるところ。

そんなことで、「ネット」や「選挙」に詳しい高橋茂さんに来ていただく。

・・・・4月初めに、日程の予約はしておいた。

昨夜レジメが届いた。拝見して、・・・とても面白いお話が聞けそうと、なお楽しみが増した。

なお、今日からの自分たちの講座で使う資料は、昨日までに作成、プリントし、一人分ずつ組む作業も済んだ。

今朝は、小雨だし、緊張を解かないためにウォーキングはやめて、資料の要点の点検をしておく予定。

ということで、スゲシュールや内容の紹介。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

◆第3回《市民派議員塾2013》(10月26日13時~~27日12時)

次期選挙のための争点を作る視点と手法、情報発信の必要性

《内容とスケジュール》

26日13:00~

【セッションA】

「ひとりからできる公的な手法を使って役所を変える」

1.情報公開/判例などからみた非公開処分の適否。自治体の手引きの点検

2.住民監査請求・住民訴訟/「質疑・一般質問でダメなら住民監査請求」というパターン

3.「放置してはいけない支出・怠りを改めさせる」

/情報公開資料を前提に、実地で立論

【セッションB】

「論理的説得力を身につける~一般質問の論理の組み立て方」

1.決算議会で取り組んだ一般質問、議案質疑の反省・事後評価

2.今後取り組みたい政策、実現したい政策を形にする

現状と対策・問題点~獲得目標に届く答弁の引き出し方

3.12月議会に向けて一般質問を組み立てる

【セッションC】

「次の選挙を念頭に政策・公約づくりも必要!」

1.新規政策をつくる/次の選挙に向けての争点づくり

あなたの政策ビジョンは?/どんなまちをつくりたいのか?

/得意分野は?/取り組みたい政策、実現したい政策は?

2.政策を見える形にする~議員の政治活動として市民に発信する手法、ノウハウ

イメージを言葉にして伝える/いつ、どこで、だれに、どのようなメッセージを届けるのか

10月27日

【セッションD】

《問題発見/問題解決プログラム》

「あなたが抱えている問題、取り組んでいる課題」のアドバイスと解き方の共有

【第3回のまとめ】 第3回で獲得したこと、次に踏み出す一歩は・・・

終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

明日27日の午後は、今回だけ、特別に公開講座を開催。

(関連)10月21日ブログ⇒ ◆公開講座 「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか-市民型選挙の可能性と展望 」/高橋茂さんを招いて

【市民派議員塾2013・公開講座】

「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 」

【日時】10月27日(日)午後1時半~4時

【場所】ウィルあいち(愛知県女性総合センター)視聴覚室

〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地

TEL : 052-962-2511(代表) FAX : 052-962-2567

・・・・・・・・・・内容およびスケジュール・・・・・・・・・・(開場13:00)

13:30 ・ 開会 主催者あいさつ

・市民派議員塾講師から(寺町みどり)

・政治活動と選挙運動の基本~文書図画に関して(寺町ともまさ)

13:45

《第1部》講師・高橋茂さんのお話

「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~参院選の経験と分析を踏まえて」

・政治活動と選挙運動、それぞれのインターネット活用方法/

・候補者にできること、できないこと/・自治体選挙・政治をかえるにはetc

14:45

《第2部》高橋さんへの質問と意見交換

「市民型選挙の可能性と展望~「ネット」を活用して市民に情報を届ける手法」

コーディネーター&発言者:寺町みどり&寺町ともまさ

《質疑応答》会場参加者からの質問に答える

・・・・・・・・・・・・16:00 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・

《高橋茂さんプロフィール》全選挙と全議員のデータベースサイト『ザ選挙』運営。

『マスコミが伝えないネット選挙の真相』(双葉新書/2013/9/4)著者。

(株)VoiceJapan代表取締役。専門は政治・選挙におけるネット戦略。

武蔵野大学非常勤講師。国会議員、地方議員のHPを多数作成。

【対象】 無党派・市民派の議員および市民

【定員】 40名

【参加費】 2,000円 (む・しネット会員=1000円)

【主催】 「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)

【問い合わせ・申し込み】

氏名・住所・連絡先・所属を明記の上、下記までメール、FAXにてお申込みください。

メール:shimamoon@re.commufa.jp

FAX : 0561-72-4880 いずれも島村紀代美まで

|

| Trackback ( )

|

ここのところ続けてくる台風で、福島の原発の汚染水が溢れて周辺や海に流されるニュースも頻繁。

お手上げ状態なのだろうけど、それでは済まされないこと。

ニュースの見出しを並べるだけで、深刻さがわかる。

9月に世界に向かって「汚染水は完全にブロックしている」と宣言した安倍氏、国民の多くがその表現に疑問を持つったほどの現実離れした発言。

ここにきて、少しトーンダウン。

いずれにしても、福島の原発現地での地面や海への汚染水の拡散は激しくなるばかり。

今、台風27号、28号が関東・東北方面に通っていく可能性が高く、

「台風27号接近、東電の福島第一の汚染水対策は間に合わない可能性」(ハフィントンポスト)という報道もある。

●福島第一原発 排水溝の水の放射性ストロンチウムの濃度 約12倍に上昇/ VOR ロシアの声 10.23

●台風接近、高まる福島第一原発への不安:放射性物質、過去最高値を更新/ THE NEW CLASSIC 10.24

● 福島第一 排水路で全ベータ14万ベクレル 前日から倍増 / 地震予測検証 ハザードラボ 10-24

●過去最高51万ベクレル検出 タンク堰内の雨水から 福島第1原発/ 産経 10.23

●排水路の放射性物質、過去最高の14万ベクレル / 読売 10月24日

●台風27号接近、東電の福島第一の汚染水対策は間に合わない可能性 / ハフィントンポスト 10月23日

●汚染水「完全にブロック」→「ブロック」 安倍首相修正/ 朝日 10月22日

●福島原発4号機の燃料取り出し、11月上旬に / THE NEW CLASSIC 10.23

今日は、明日。明後日の名古屋での講座の準備。

できれば、今日中に仕上げたい。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●福島第一原発 排水溝の水の放射性ストロンチウムの濃度 約12倍に上昇

VOR ロシアの声 23.10.2013, 10:17

福島第一原子力発電所の排水溝の水を測定した結果、2日間で放射性ストロンチウムの濃度が約12倍に上昇した。東京電力が伝えた。先週から降り続いている雨が原因とみられている。

東京電力によると、排水溝の近くには、夏に過去最大の約300トンの汚染水が漏れたタンクがあるという。

●台風接近、高まる福島第一原発への不安:放射性物質、過去最高値を更新

THE NEW CLASSIC 2013.10.24

台風27号が接近する中、福島第一原発では大雨による放射性物質の流出などへの懸念が高まっている。24日には、汚染水タンクの側を通る排水溝の水から過去最高の値の放射性物質が検出されており、台風26号による大雨に続いて強い勢力の台風がやってくることで、新たな被害が生まれないか緊張が高まっている。

過去最高値を次々更新

24日に、過去最高濃度の放射性物質が検出されたのは、今年8月に高濃度の汚染水300トンが漏れたた貯留タンク近くの排水溝B-2。ストロンチウムなどの放射性物質が1リットル当たり14万ベクレル検出されたことが明らかとなり、8月から始まった排水溝の調査で最高値となった。17日の調査では、1リットルあたり3万4,000ベクレル、22日の調査では1リットルあたり5万9千ベクレルが検出されており、ここ数日で次々と過去最高値を更新している。

前日を2倍以上も上回る値が検出されたことで、東電は「これまでに降った雨水の影響で、周辺の地表にある放射性物質が排水溝に流れ込んだためとみられる」と説明した。排水溝では、3カ所で土のうを積んで水をせき止めており、たまった水はくみ上げて海に流さないようにしている。

20日の大雨でも影響、せきの汚染水は敷地内に放水へ

福島第一原子力発電所では、20日の大雨でも汚染水タンクを囲うせきから、放出基準を超える濃度の放射性物質を含んだ水が溢れ出した。これによって、せきの水を移送するポンプの能力を増強するなど対策を進めてきたが、原子力規制委員会は24日に、台風27号などの大雨で緊急対応が必要になった場合に限り、せきの弁を開放して敷地内に放水する暫定措置を認めた。

20日の大雨では、タンクを囲うせきの11か所から水が溢れており、6か所でストロンチウムの濃度が放出基準を上回るとともに、最高で基準の71倍にまで上昇していた。この問題を受け、今回の暫定措置が認められたものの、今後も大雨の影響が続いた場合にも対策が後手に回ることが懸念されている。

● 福島第一 排水路で全ベータ14万ベクレル 前日から倍増

地震予測検証 / 防災情報 ハザードラボ FUKUSHIMA 2013-10-24 09:10

福島第一原発の地上タンクから汚染水が漏れた問題で、東京電力は24日、排水路からストロンチウムなどベータ線を出す放射性物質がこの地点で過去最高の1リットルあたり14万ベクレル検出されたと発表した。前日から倍増したという。

高濃度の放射性物質が出たのは、汚染水もれがあったタンク東側の「B排水路」と呼ばれるエリア。上流から下流にかけて3地点で23日に採取した水を測定したところ、真ん中の「B-2」で最高値が出た。

前日採取分は1リットルあたり5万9000ベクレルで、濃度が2倍以上あがっている。同様に、上流の「B-1」は340ベクレルから1万5000ベクレル、下流の「B-3」は2万1000ベクレルと、大きく上昇している。

東電は、雨によって周辺の汚染物質が排水路に流れ込んだとみており、今後「清掃を実施する」としている。

●過去最高51万ベクレル検出 タンク堰内の雨水から 福島第1原発

産経 2013.10.23 21:27

東京電力福島第1原発の「H4」と呼ばれる地上タンク群から約300トンの汚染水が漏洩(ろうえい)した問題で、東電は23日、タンク堰(せき)内で20日に採取した雨水から、ストロンチウムなどベータ線を出す放射性物質を1リットル当たり51万ベクレル検出したと発表した。堰内のたまり水としては過去最高の値で、極めて高い汚染が確認された。

堰内で22日に採取した水では同28万ベクレルに下がっていた。原因は調査中だが、東電は「タンク内の水はさらに高濃度なので、新たな漏洩ではない」としている。タンク近くの観測用井戸で17日に採取した地下水から、同じ放射性物質が同40万ベクレルで検出され、分析のため堰内の雨水を測定した。

タンク近くの排水溝で22日採取の水からも、同じ放射性物質が同5万9千ベクレル検出。汚染された土壌が雨で流れ込んだとみられ、過去最高だった3万4千ベクレル(17日採取分)を上回った。

●排水路の放射性物質、過去最高の14万ベクレル

(2013年10月24日11時26分 読売新聞)

福島第一原子力発電所の排水路で高い値の放射性物質が検出されている問題で、東京電力は24日、海から山側に500メートルの地点で23日に採取した水から、ストロンチウムなどの放射性物質が前日の2倍以上の1リットルあたり14万ベクレル(国の定めた上限値は30ベクレル)検出されたと発表した。

排水路での放射性物質の検出濃度としては過去最高。一部は海へ流出した可能性があるとみている。

東電によると、23日に同原発で断続的に雨が降り、周辺の土壌にたまった放射性物質が排水路に流れ続けたと考えられる。約50メートル離れた場所には、高濃度の汚染水約300トンが漏れ出たタンクがある。22日に同じ地点で採取した水からは、同5万9000ベクレルが検出されていた。海から山側に150メートルの地点の排水路で採取した水からの検出濃度は、同1500ベクレルだった。

●台風27号接近、東電の福島第一の汚染水対策は間に合わない可能性【争点:汚染水】

ハフィントンポスト 2013年10月23日

台風27号迫る 福島第一の汚染水対策に海外紙が懸念

福島第一原子力発電所を管理する東京電力は21日、20日に降った豪雨で、汚染水を貯蔵するタンクの周りを囲った堰(せき)から、汚染水が溢れ出たと発表した。汚染水は、数ヶ所のタンクで溢れ、溢れた汚染水の一部は、排水口を通って海に流れ出した可能性があるということだ。

溢れた水の放射線濃度を、東電が測定したところ、6ヶ所で、海に放出しても良いと国が決めているストロンチウム90の1リットルあたり10ベクレルという基準を上回っていた。最も濃度が高い場所では、基準値の約70倍であったという。ストロンチウムは体内に入ると、骨に蓄積され、ガンを誘発すると言われている。

【雨量を予測できず汚染水漏れに】

気象庁は、20日の降雨量を約10ミリと発表していた。東電は汚染水が漏れ出した原因について、約20ミリの雨量に対応できるよう準備していたが、最終的に雨量は100ミリを超えた。

また、前回の台風による降雨で、タンクを囲む30センチほどの高さのコンクリートの壁に既に20センチほど水が溜まっており、20日の雨水でさらに水位が増し、溜まった雨水が堰を超え溢れ出したという。

さらに、溜まった雨水を、汚染水を貯めるタンクにポンプで組み上げ送っていたが、台風による大量の雨水を処理するだけの能力がポンプにはなかった、と説明している。いまだ、組み上げ作業は進まず、いくつかの場所で、20センチほどの雨水が溜まったままだのようだ。

東電は、今回の高濃度の汚染水漏れについて、近隣の海への影響はないと説明している。

【汚染水対策の透明化】

東電は、福島原子力発電所の事故基を大量の水を使い、原子炉の炉心が再び溶解を始めないように、冷やしている。冷却に使用された水は、高濃度の放射性物質を含み、浄化処理をされるまで、タンクに貯蔵しなければならない。

雨水は、さらに問題を悪化させている。事故現場に降り注ぎ、放射能に汚染されているため、汲み出し、これもまたすべて貯蔵しなければならない。今週後半には、非常に強い台風27号が東日本の太平洋側を直撃されるとみられているが、東電は対策が間に合わない可能性があるとしている。

なお国際原子力機関(IAEA)は今年11月に、政府の求めに応じて福島を訪れ、原発の周辺の調査をし、日本が適切な対応が出来ているか、査定する予定だ。IAEAは、日本政府に、原発事故処理の進展と内容について、より透明化を図ること、を強く求めている。

国連の専門家チームは、日本は原発の事故処理に30年ほどかかるだろうと推測している。

【海外からも失策を非難する声】

ハフィントン・ポスト(米国版)には、東電を非難する多くの意見が見られる。

「東電は、はなから嘘をついている。放射能は漏れ続け、これから、何世紀にもわたって、それは続く。公に認識されているより、はるかに深刻な惨事だ」「なんで、東電がいまだに対応にあたってるんだ?誰がやっても、彼ら以上に下手な事故処理をするとは、到底考えられない」など、東電の対応のまずさを指摘した意見や、繰り返される失態に、「あらら、なんてこと。つまり、東京は2020年のオリンピック開催を考え直したほうがいいんじゃない?」などの意見もみられた。

●汚染水「完全にブロック」→「ブロック」 安倍首相修正

朝日 2013年10月22日

東京電力福島第一原発の汚染水漏れをめぐり、安倍晋三首相は21日の衆院予算委員会で「全体として状況はコントロールされている。汚染水の影響はブロックされていると考えている」と答弁した。東京五輪招致演説で「完全にブロックされている」と明言し、「国際公約」とも受け止められた発言から「完全に」がなくなり、「コントロール」発言には「全体として」との前置きもついた。

自民党の塩崎恭久氏への答弁。首相演説後も汚染水漏れが止まらず、もとの発言のままでは世論の理解も得られないとみて、発言を修正した。

同委では、民主党の玉木雄一郎氏が首相演説について「ある新聞社の世論調査では約8割が(首相発言を)『そうは思わない』と回答している。多くの国民が疑問を持っている」と指摘。首相は「大変残念だ。もっとしっかり正確な情報を発信していきたい」と述べた。19日の福島県視察にも触れ、「魚等々でモニタリングをして問題なかった、とテレビを通じて全国に発信しておきたい」と訴えた。

玉木氏は続けて「ブロックされているのは汚染水の影響であって、汚染水そのものではない」と述べ、汚染水が外洋に流出していることが問題だと追及したが、茂木敏充経済産業相は「全体の状況はコントロールされている。汚染水の影響はブロックされている。一定のエリアにとどまっている」と首相答弁をなぞるにとどめた。

●福島原発4号機の燃料取り出し、11月上旬に

THE NEW CLASSIC 2013.10.23

東京電力は、福島原発4号機の核燃料プールからの燃料取り出しを、11月上旬に開始する方針を明らかにした。

東日本大震災にともなう事故によって4号機は、全ての電源を失って冷却機能を喪失した。しかし、幸いにも同機が定期検査中であったことから、全ての燃料は建屋内の使用済み核燃料の貯蔵プールへと移されていた。しかし、同プールには、1533体の使用済み核燃料が存在しており、原子炉建屋の安全性に懸念があることから、核燃料の早期の取り出しが大きな課題となっていた。

これまで、同機の原子炉建屋では、11月の使用済み燃料取り出しを目指して、貯蔵プールがある建屋上部のがれき撤去や、燃料を取り出すクレーンの固定をおこなうカバー設置工事が行われていた。この工事は、成功した場合には大きな懸念材料をひとつ前進させることになるものの、一方で大量の使用済み核燃料を安全に取り出すことが可能であるか疑問視する声も強く、注目が集まっている。

| Trackback ( )

|

昨日、最高裁大法廷で「昨年12月の衆議院選挙」の一票の格差、選挙の無効を争う裁判の弁論があった、と報道されている。

今まで、最高裁は「違憲状態」との温情的な判決を出してきたが、あまりに改善の見られない国会のありように対して、

今回は、最高裁が「違憲」と判断する可能性は高いとみられている。

そこで、昨日の様子の報道をいくつか比べた。

例えば産経は簡潔にまとめている。

一票の格差訴訟では、(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか-という2段階の判断基準が用いられてきた。

いずれも該当しなければ「合憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」、両方を満たせば「違憲」とされる。「違憲」の場合は、すでに行われた選挙を「無効」とするかも判断する。

今回は、区割りが前回選挙と同じだったため、(2)の判断が焦点となる。つまり、関連法を成立させたことなどが、格差是正への「努力」として評価されるかどうかだが、高裁では手厳しい見方が続いた。

その他を見たあと、

先の「7月の参議院選挙」についても格差訴訟が続いている中、それらも年内に判決、という報道、

他方で、最高裁判決を見るまで動きそうにない国会の現状などを見ておく。

なお、その進行形の高裁の訴訟のうち、10月17日の東京高裁の法廷が動画で流された、という報道。

ネットの映像からすると、撮影位置はほぼ特定できるから、当日傍聴した人たちなら、おおむねの撮影者の想像はつく「盗撮」か。

ところで、今度の26.27日の土日は名古屋で「市民派議員塾2013」の講座。

そのため、昨日も、今日も、そしても明日も・・・レジメや資料作り、印刷・・・

・・で、やっと本番に。

★ 2013年4月5日 ⇒ ★《市民派議員塾2013》の内容とスケジュール(寺町みどり&ともまさ)

★ 2013年10月21日 ⇒ ◆公開講座 「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか-市民型選挙の可能性と展望 」/高橋茂さんを招いて

遠くから参加の人もいるから、台風が心配なところ。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【今週の焦点】衆院選一票の格差、最高裁が統一判断へ 23日に大法廷弁論

産経 2013.10.21 08:42

衆院選挙制度改革

昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、2つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟で、上告審の弁論が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)で開かれる。1審にあたる高裁段階では同種訴訟で戦後初となる「違憲・無効」判決が2件出されたほか、「違憲・有効」判決が12件、「違憲状態」判決が2件だった。最高裁が「違憲」とすれば、現在の小選挙区制では初めてで、年内にも示される判決が注目される。ただ、“レッドカード”にも永田町の反応は鈍い。

最高裁は平成23年3月、最大格差が2・30倍だった21年選挙を「違憲状態」と判断。47都道府県に1議席を割り当て、残りを人口に応じて配分する「1人別枠方式」が格差の主因になっていると指摘した。国会では選挙区の定数を「0増5減」とすることなどを盛り込んだ関連法が成立したが、24年選挙までに区割り作業が間に合わなかった。

一票の格差訴訟では、(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか-という2段階の判断基準が用いられてきた。

いずれも該当しなければ「合憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」、両方を満たせば「違憲」とされる。「違憲」の場合は、すでに行われた選挙を「無効」とするかも判断する。

今回は、区割りが前回選挙と同じだったため、(2)の判断が焦点となる。つまり、関連法を成立させたことなどが、格差是正への「努力」として評価されるかどうかだが、高裁では手厳しい見方が続いた。

「違憲」とした札幌高裁は、関連法は1人別枠方式を実質的に維持しており、最高裁の指摘に沿った改正とは「質的に異なる」と指摘、「違憲状態」にとどめた福岡高裁も、取り繕っただけの「弥縫(びほう)策にすぎない」と断じた。広島高裁は「最高裁の違憲審査権が軽視されている」と批判。一定期間が過ぎた後に選挙を無効とする判決を言い渡した。

一連の高裁判決について、元最高裁判事の浜田邦夫弁護士は「『どうせ無効判決は出せない』と、司法からの度重なる警告をないがしろにしてきた立法府に対し、ついにレッドカードが切られた」とみる。

その上で、「0増5減では格差の是正にあたらず、最高裁が『違憲』と判断する可能性は高い」と指摘。「立法府は今度こそ司法のメッセージを受け止め、速やかに格差是正に取り組むべきだ」としている。

●1票の格差、最高裁統一判断へ 年内に違憲判決の公算

2013/10/23 14:00 【共同通信】

昨年の衆院選は違憲だとして、選挙無効を求めた「1票の格差」全国訴訟の上告審弁論で最高裁大法廷に入る裁判官ら=23日午前

「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年の衆院選は違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた全国訴訟の上告審弁論が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)で開かれた。各地の高裁・高裁支部で多くの違憲判決や、戦後例のない「選挙無効」判決が言い渡されており、最高裁が年内にも「違憲」の統一判断を示す公算が大きい。

この日午前の弁論で山口邦明弁護士らのグループは「国会は格差是正を放置した」と主張。選挙管理委員会側は「国会は選挙制度改革の議論を進めており違憲とは評価できない」と反論した。

●1票の格差「明確な違憲無効」を 衆院選訴訟、年内判決へ

2013/10/23 18:14 【共同通信】

「1票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士グループが選挙無効を求めた全国訴訟の上告審弁論は23日午後も最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、升永英俊弁護士らのグループが「明確に違憲、無効と判断すべきだ」と主張した。

午前中に弁論があった別グループと併せて全ての訴訟が結審した。判決日は後日指定される。

全国訴訟の高裁・高裁支部判決は計16件のうち2件が「選挙無効」、12件が「違憲」、2件が「違憲状態」と結論が分かれた。

最高裁は年内にも統一判断を示す見通し。

●法廷撮影した動画がネット流出 東京高裁の選挙無効訴訟

朝日 2013年10月22日18時45分

東京高裁で17日に開かれた選挙無効訴訟の口頭弁論を撮影した動画が、インターネット上に流出していることがわかった。高裁も把握しており、この動画を流しているサイトの運営会社に削除を要請する方針だ。

高裁によると動画は、今年7月の参院選に「不正があった」として、東京都在住の原告らが東京選挙区の無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論の様子だという。

傍聴席からの撮影とみられ、裁判官や当事者がやりとりする様子や、法廷を後にする裁判官に抗議する声などが13分以上にわたって記録されている。民事訴訟規則では、法廷内での無断撮影は禁止されている。

●法廷盗撮か、ネットに動画

(2013年10月22日23時44分 スポーツ報知)

東京高裁で開かれた訴訟の様子を撮影したとみられる動画が、インターネット上に投稿されていたことが22日、分かった。17日にあった参院選無効訴訟の口頭弁論を無断で撮影したとみられ、何者かが傍聴席から盗撮した可能性が高い。

動画では、証拠の提出をめぐって裁判長と原告側がやりとりする様子や、閉廷を告げて法廷を後にする裁判官らに原告側が大声で「終結は認めない」などと抗議する場面が約15分間にわたり収められていた。裁判長らの発言内容を説明する字幕も付いていた。

●ネットに法廷内の動画 東京高裁が削除要請

産経 2013.10.22 21:43

東京高裁で行われた民事訴訟の法廷内の様子を撮影した映像が、インターネットの動画サイトに投稿されていることが22日、分かった。法廷内で許可なく撮影することは禁じられており、高裁はサイト運営会社に動画の削除を要請する。

高裁によると、動画は今月17日に開かれた選挙無効訴訟の第1回口頭弁論で撮影されたとみられる。

民事訴訟規則は、裁判長の許可なく法廷で写真撮影や録音、録画を行ってはならないとしているが、罰則はない。

●法廷で異例の「開票作業」 東京高裁、参院選訴訟で

2013/09/25 21:32 【共同通信】

全国で選管などのミスが相次いだ7月の参院選は無効だとして東京の弁護士が比例代表選挙のやり直しを求めた訴訟で東京高裁は25日、ミスが選挙結果に影響したかを検証するため、相模原市で開票作業を終え保管されていた実物の票を法廷に持ち込み、再集計する異例の作業を実施した。

再集計は被告の中央選挙管理会(中央選管)側の要請で実現した。法廷中央の証言台をずらして設置した長机の上に段ボール箱で票を運び込み、約10人の係官が40分ほどかけて手作業で点検し、裁判官3人が見守った。

再集計では、比例代表の投票用紙に選挙区の候補者名を書いて無効となった票の数が焦点になった。

●今夏参院選は一審で審理続く 11月末から各地で判決

日経 2013/10/23

国政選挙の「1票の格差」を巡っては、今年7月の参院選についても今回と同じ複数の弁護士グループが選挙無効を求めて提訴し、一審の全国14高裁・高裁支部で審理が続いている。11月から年末にかけ、各地で判決が言い渡され、司法判断が出そろう見通し。

提訴したうち、升永英俊弁護士のグループは、同種訴訟で初めて47選挙区全てを対象にした。「全選挙区の選挙結果が同時に無効になるなら、不公平や混乱が生じない」のが理由としている。

最大格差が5.00倍だった2010年参院選について、最高裁は12年10月に「違憲状態」と判断し、国会は選挙区定数を「4増4減」する法改正を行った。7月の選挙の最大格差は4.77倍に下がっており、国会の取り組みをどう評価するかがポイントとなる。

これまでに、広島高裁岡山支部11月28日▽広島高裁12月5日▽札幌高裁同月6日▽福岡高裁那覇支部同月17日▽福岡高裁同月19日▽同高裁宮崎支部同月20日に判決期日が指定されている。

●衆院選1票の格差、抜本改革は判決まで先送りか

産経 2013.10.21 08:52

自民、公明、民主の3党は現在、衆院選挙区の「一票の格差」是正も含めた選挙制度改革について実務者協議を続けている。だが、第三者機関設置による改革案の検討を求める与党と、「方向性は政治家が決めるべきだ」と主張する民主党が対立。

合意の見通しは立っておらず、最高裁判決が出される年末まで膠(こう)着(ちゃく)状態が続きそうだ。

与野党は昨年11月、平成21年衆院選を「違憲状態」だと判断した23年3月の最高裁判決を受け、選挙区定数を「0増5減」し格差を2倍未満に抑える区割り改定法をようやく成立させた。ところが、その後の人口変動で、格差が2倍を超える複数の選挙区が出現。抜本的な改革が避けて通れなくなった。

今年1~6月の通常国会では与野党協議が再開され、格差を2倍未満に抑える議員定数削減が議論されたが、結論は7月の参院選後に先送りされた。各党が望む定数の削減数に開きがあるうえ、みんなの党や共産党が小選挙区廃止を要求するなど主張の隔たりが大きく、溝が埋まらなかったためだ。

また、昨年12月の衆院選で圧勝した自民党も「小選挙区をこれ以上削減すると、あふれた候補者の選挙区調整が面倒になる」(党幹部)。本音では定数削減に乗り気ではないようにもみえる。

それでも3党は、安倍晋三首相が来年4月からの消費税増税を表明したことを受け、国民に「身を切る」改革姿勢を示そうと今月3日に実務者協議を再開した。安倍首相は15日の所信表明演説で「定数削減を含む選挙制度改革について膠着状況を打破し、結論を得よう」と各党に呼びかけたが、3党協議の次回日程すらいまだ宙に浮いたままだ。(小田博士)

| Trackback ( )

|

昨日、外出から帰って、ネットのニュースを見て驚いた。

★「衆議院予算委員会で安倍首相は、会議のメンバーから『抵抗大臣』となり得る大臣を外し、改革を強力に進める考えを示した。

・・・規制改革に抵抗する可能性のある厚生労働、農林水産などの大臣を外す意向を示し・・」(FNN)

いよいよ独裁政治ではないか、そう直感。

★「国家戦略特区関連法案を11月上旬に閣議決定し、今国会での成立を目指す。

東京、大阪など大都市を中心に『来年、全国で3〜5カ所程度を指定する』

今回、雇用や農業分野で狙い通りの規制改革メニューを盛り込めなかったことが背景にある」(毎日)

ちょうど、昨日のブログで、解雇特区の見送りの情報を整理した。

だから、なお、気になった。

(◎ 2013年10月22日ブログ⇒ ◆解雇特区、政府内も対立、二転三転、事実上見送り/代わりに「5年超で無期転換権の発生」を延長する案)

{解雇特区を見送り」せざるを得なかった反省・悔しさから、「抵抗大臣を排除」するらしい。、

・・・「抵抗大臣」というのは、正確には、「官僚」何だろうけど・・・

いずれにしても、何という安倍氏。

議論を装いながら、自分や自分のブレーンの方向を強引に、とはいえ、強引ではない風を装う体制を作り上げていく方針。

それでニュースを調べてみた。

報道の記事の内容を見比べると、各社の評価が異なる印象。

安倍政権に対する、あるいは経済政策に対するそれぞれの社のスタンスの違いかともとれる。

例えば、安倍発言の要点をどう扱っているかの比較。

★読売

「規制緩和に消極的な閣僚を意思決定の中枢から外すことで、戦略特区の規制緩和を進める狙いがある」

「議論は妨げないが、大切なのは意思決定だ」

★朝日

「具体的な事業の推進のために必要な場合の協議には関係大臣の参加を認めるが、意思決定には加えない方向と述べた」

★日刊建設通信新聞

「首相は会合で『安倍政権の規制制度改革に終わりはない。世界で一番企業が活躍しやすい国を目指し、引き続き改革に積極的に取り組んでほしい』と述べた」

なお最近、ネットの「ブロゴス」という媒体に、時々面白い意見が出る。

★ブロゴス/五十嵐仁

「まさに『暴走』のためのブレーキ解除と言うべきでしょう。

開幕した臨時国会は、「官邸主導国会」と言われています。このようなやり方から見れば、実際には『官邸独裁国会』と言う方が相応しいものではないでしょうか、

邪魔者を追い出して好き勝手な規制緩和を行うために、『特区諮問会議』という戦略的政策形成機関を新設しようとしています。

民主的な手続きの仮面を被った『独裁』的な手法だと言うべきでしょう。」

そんなあたりをくくっておいた。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●衆院予算委 安倍首相、特区諮問会議などから「抵抗大臣」外し

FNN (10/21 12:18)

衆議院予算委員会は、21日から本格論戦が始まった。安倍首相は、国家戦略特区を進めるための「特区諮問会議」や「統合推進本部」から、厚生労働相など、対象の分野に関係する大臣を外す意向を示した。

11月の法案提出を目指す国家戦略特区に関連し、安倍首相は、会議のメンバーから「抵抗大臣」となり得る大臣を外し、改革を強力に進める考えを示した。

安倍首相は「大切なのは、意思決定でありまして、この意思決定には(関係大臣は)加えない方向で検討しております」と述べた。

特区諮問会議は、安倍首相を議長として、菅官房長官、特区担当の新藤総務相、甘利経済再生担当相と民間の有識者で構成される予定で、国家戦略特区の規制緩和分野では、雇用や医療、農業などが焦点となっている。

安倍首相は、検討している諮問会議や、特区ごとの統合推進本部のメンバーから、規制改革に抵抗する可能性のある厚生労働、農林水産などの大臣を外す意向を示し、「規制改革の突破口として、機能が十分発揮されるよう制度設計を行っていく」と述べた。

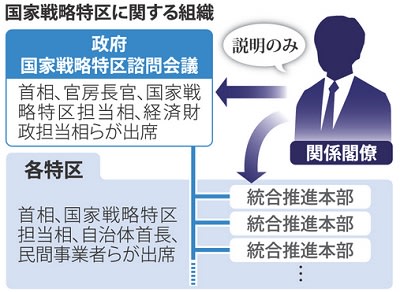

●国家戦略特区:推進体制、固まる 諮問会議を設置

毎日新聞 2013年10月21日

国家戦略特区に関する組織 国家戦略特区に関する組織

首相主導で地域を絞って規制改革を実施する「国家戦略特区」の推進体制が21日、固まった。特区の地域選定と、そこで導入する規制改革メニューを決定するため「特区諮問会議」を設置。関係省庁の抵抗で政府の意思決定が遅れることのないよう、規制を所管する閣僚は会議の正規メンバーとせず、必要に応じて意見を聞くにとどめる。また、特区ごとに詳細な事業計画を作成する「統合推進本部」を設け、中央と地域の2段構えで規制改革を進める。

政府は18日、医療▽雇用▽教育▽都市再生・まちづくり▽農業▽歴史的建築物の活用−−の6分野で、特区で導入する規制緩和のメニューを決定。国家戦略特区関連法案を11月上旬に閣議決定し、今国会での成立を目指す。東京、大阪など大都市を中心に「来年、全国で3〜5カ所程度を指定する」(菅義偉官房長官)見通しだ。

関連法案の骨子段階では、特区を指定する基準などを盛り込んだ基本方針を定めるため、首相と全閣僚からなる「国家戦略特区推進本部」を設ける方向になっていた。しかし、菅氏は21日の記者会見で「首相を中心として強力なリーダーシップを発揮できる体制にしたい」と述べ、首相、官房長官、経済財政担当相、特区担当相らにメンバーを限定した諮問会議とする考えを示した。

民間有識者を加えることも検討しているが、関係閣僚は会議の意思決定に関与させない方針だ。

一方、諮問会議の方針に基づいて具体的な事業計画を練る統合推進本部は、首相、特区担当相、関係自治体の長、民間事業者で構成。関係閣僚は同本部の正規メンバーからも外れる。安倍晋三首相は21日の衆院予算委員会で「関係閣僚には(同本部で)意見を述べる機会は与えるが、意思決定には加えない方向で検討している」と明言した。

政府が法案作成の最終段階で方針転換したのは、今回、雇用や農業分野で狙い通りの規制改革メニューを盛り込めなかったことが背景にある。首相は予算委で「安倍内閣には『抵抗大臣』は存在しない」と強調したが、国家戦略特区を成長戦略の柱と位置付け、業界団体などの抵抗が強い「岩盤規制」に切り込むと宣言しているだけに、関係省庁の関与を薄める必要に迫られたとみられる。【念佛明奈】

●国家戦略特区の意思決定、関係大臣は加えない方向=安倍首相

朝日 2013年10月21日

10月21日、安倍首相は「国家戦略特区」に関して、特区ごとに具体的な計画を決める「統合推進本部」の意思決定には、関係大臣は加えない方針を明らかにした。(2013年 ロイター/Toru Hanai)

[東京 21日 ロイター] - 安倍晋三首相は21日午前の衆議院予算委員会で「国家戦略特区」に関して、特区ごとに具体的な計画を決める「統合推進本部」の意思決定には関係大臣を加えない方針を明らかにした。

塩崎恭久委員(自民)の質問に答えた。

安倍首相は、統合推進本部のメンバーは国家戦略特区担当相と関係地方公共団体の長、民間事業者の3者で組織する方向で検討しているとし、具体的な事業の推進のために必要な場合の協議には関係大臣の参加を認めるが、「意思決定には加えない方向で検討している」と述べた。

国家戦略特区で、解雇ルールの規制緩和が見送られたことについては、「解雇の自由化は最初から考えておらず、そうならなかったのは当たり前だ」と語った。

一方、菅義偉官房長官は21日午前の会見で、国家戦略特区に関して政府が設置を検討しているとされる「特区諮問会議」に言及し、首相、官房長官、国家戦略特区担当相、経済財政相がメンバーとなることを中心に今検討しているとした上で、「特区を前に進めていくための会議であり、首相を中心に強力なリーダーシップが発揮できるような体制にしたい」と語った。

21日付の朝日新聞は、政府が国家戦略特区を進めるための関連法案に、安倍首相を議長とする「特区諮問会議」の設置を盛り込む方針を固めたと伝えていた。特区諮問会議でどこを特区にするか、特区ごとにどの規制を緩めるかを決め、その方針に沿って具体的な計画を「統合推進本部」が定めるとしている。

(石田仁志;編集 山川薫)

●関係分野の閣僚除外=規制緩和へ—戦略特区諮問会議

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 10月 21日/[時事通信社])

政府が大胆な規制緩和を地域限定で進める「国家戦略特区」関連法案で、司令塔となる「特区諮問会議」(議長・安倍晋三首相)メンバーから、厚生労働相や農林水産相など関係分野の閣僚を除外する方針を固めたことが21日、分かった。関係閣僚の影響力を排除するのが狙い。

法案では、会議を経済財政諮問会議と同じ「法定組織」とし、強力な権限を持たせる。メンバーは首相のほか、新設する特区担当相、官房長官、経済財政相と民間有識者に限定。これにより、雇用や医療、農業、教育などで「岩盤」とされる規制の緩和をトップダウンで強力に推進する。

●戦略特区、全閣僚参加組織見送り…規制省庁除外

(2013年10月22日10時05分 読売新聞

政府は21日、今国会に提出する「国家戦略特区」の関連法案で、全閣僚がメンバーとなる「国家戦略特区推進本部」の設置を見送る方針を固めた。

特区の具体的な内容を検討する「国家戦略特区諮問会議」と「国家戦略特区会議」についても、厚生労働相や農相など規制を所管する官庁の閣僚をメンバーから除外する。

規制緩和に消極的な閣僚を意思決定の中枢から外すことで、戦略特区の規制緩和を進める狙いがある。

安倍首相は同日の衆院予算委員会で、特区会議について「必要な場合(規制を所管する)関係閣僚の参加を認める。議論は妨げないが、大切なのは意思決定だ」と述べた。

関連法案には当初、推進本部と諮問会議、特区会議の三つの組織の設置を盛り込む予定だった。推進本部は特区の中身を正式決定する最上位の組織として想定されていた。

諮問会議は首相を議長に官房長官、経済再生相、特区担当相と民間議員らで構成され、規制緩和の内容や地域を決定する。特区会議は全国で3~5か所指定される戦略特区ごとに、特区担当相と首長らが参加して事業計画をまとめる役割を担う。

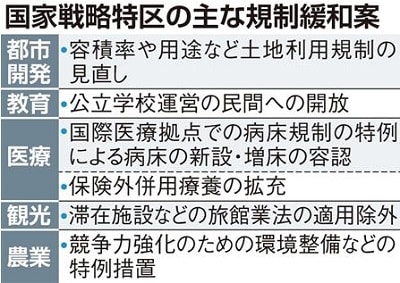

●【「いま」がわかる政治解説】国家戦略特区 ビジネス環境、世界一狙い

産経 2013.10.22

国家戦略特区の主な規制緩和案 国家戦略特区の主な規制緩和案

政府は、成長戦略の柱として打ち出した「国家戦略特区」の関連法案を今国会に提出する。大胆な規制緩和を実施することで「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を整え、日本再生に向けた経済成長の起爆剤にする構想だ。ただ、官僚らの抵抗は根強く、今国会で成立できないと「アベノミクス」の今後に大きく影響することになる。

◆東京五輪特区も

政府は国家戦略特区の法案骨子に、国が定めた地域で規制改革などを推進することにより、「産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動拠点の形成を図る」と明記した。

これまでの特区制度は地域おこしや地方活性化といった面が強かった。国家戦略特区はその延長線ではなく、「日本が世界に打って出るためのグローバルなものにする」(政府高官)ことを目指す。安倍晋三首相は6月、都内の講演で「ロンドンやニューヨークなどの都市に匹敵する国際的なビジネス環境をつくる」と強調した。

すでに政府は地域活性化統合本部に国家戦略特区ワーキンググループ(WG)を立ち上げ、具体的な規制・制度改革に向けた作業を開始。住居整備を促すための土地利用規制の緩和や、高度な医療技術を国内に取り入れる外国人医師の診療規制の緩和などを実施する方針だ。

この国家戦略特区に最有力とみられているのは、2020年夏季五輪の開催都市に決まった東京だ。競技場や宿泊施設などの整備に民間の資金や経営ノウハウを導入する「PFI」方式を活用できるようにする規制緩和を検討している。

菅義偉(すがよしひで)官房長官は今月20日、川崎市内の街頭演説で、国家戦略特区の対象地域について「来年、全国で3~5カ所程度、指定する」との見通しを示した。

◆雇用規制 足踏み

ただ、雇用規制に関しては関係省庁や労働組合の強い抵抗で調整が難航し、10月中旬を予定していた特区の地域選定は大幅にずれ込む見通しだ。

政府は、柔軟な働き方や雇用形態を可能にし、事業再編などを促すことを狙って雇用規制の緩和も目指してきた。しかし、野党から「解雇特区」と批判されたことなどから抜本的な雇用規制の緩和は見送りに。グローバル企業などでの労使紛争を防ぐ「雇用ガイドライン」の作成や、企業向けの相談窓口「雇用労働相談センター(仮称)」の新設などが盛り込まれるにとどまった。

国家戦略特区は、日本経済再生の牽引(けんいん)役として「日本の『本気』を示すプロジェクト」(新藤義孝総務相)と位置づけられる。それだけに、安倍首相が「岩盤」といわれる規制にどこまで切り込めるか注目される。(豊田真由美)

●国家戦略特区/国が都市計画主導/エリア限定で規制緩和

日刊建設通信新聞 2013-10-21 1面]

政府は18日、首相官邸で日本経済再生本部(本部長・安倍晋三首相)の第10回会合を開き、地域を限定して導入する「国家戦略特区」で行う規制改革の内容を決めた。

「都市再生・まちづくり」の分野では、都心居住を促すため、容積率や用途などの土地利用規制を見直す。具体的にはマンション建設で使い切らない容積を、別敷地のオフィスビルに移転するなどの特例措置を講じる。

特区は日本再興戦略の要に位置付けられており、政府は11月上旬に関連法案を提出し、今臨時国会での成立を目指す。特区指定は年明けにも行われる見通しだ。

規制改革は医療、雇用、教育、都市再生・まちづくり、農業、歴史的建築物の活用の各分野で実施。首相は会合で「安倍政権の規制制度改革に終わりはない。世界で一番企業が活躍しやすい国を目指し、引き続き改革に積極的に取り組んでほしい」と述べた。

都市再生では東京五輪開催も追い風に、国際的な都市設計を推進し、都心居住の環境整備も加速させる。特区内では国が自ら戦略的に都市計画を主導。特区ごとに設置する統合推進本部が都市計画決定を行う。

容積率の移転については、例えば、本来延べ2万㎡の建物を建てられる敷地に延べ1万㎡のマンションを建設する際に、残る延べ1万㎡分の容積を別敷地でのオフィス建設事業者に売却できるようにする。都心での住居系、業務系両方の市場活性化が期待される。

この手法は、東京駅丸の内駅舎の保存復原に当たり活用された「特例容積率適用地区制度」と同様のものだが、今後このほかにも、容積率や用途に関する新たな規制緩和策が打ち出される見込みだ。

歴史的建築物の活用では、重要文化財までには至らない古民家について、宿泊施設やレストラン、サテライトオフィスなどへの用途転換を促し、地域活性化や国際観光の拡大につなげる。現行基準に合わせた耐震、防火対策などが必要になるが、特区では、古民家などの建築基準法の適用除外手続きを円滑化する。建築審査会の個別審査を経ずに、地方自治体に新設する専門委員会で適用除外を認める仕組みをつくる。委員会は歴史的建築物や構造安全性の専門家らで構成する。

さらに、歴史的建築物の活用を全国規模で展開し、観光振興などに役立てるため、内閣官房に府省横断的な検討体制を築く。

このほか、特区内の「国際医療拠点」では病床規制の特例により、病床の新設・増床を容認。高度医療を提供するための病床数を、都道府県が基準病床数に加えられるようにする。

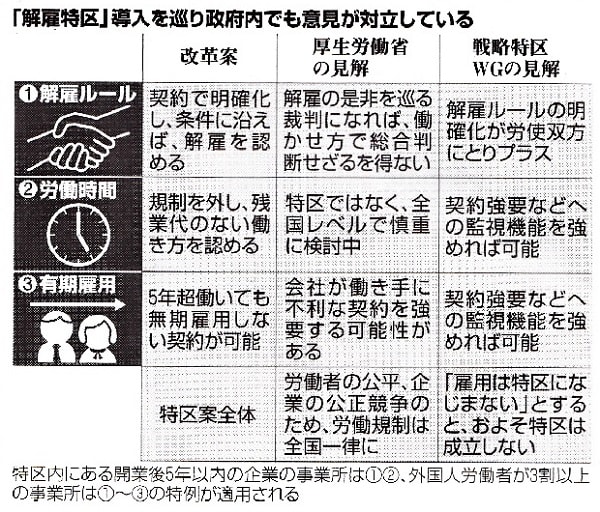

●「雇用特区」規制緩和は見送り 海外・日本の報道の違いとは

ブロゴス NewSphere 2013年10月21日

日本経済再生本部で18日、成長戦略の柱となる「国家戦略特区」の規制緩和概要が決まった。

注目された雇用規制緩和については、「労働時間法制」と「解雇ルール緩和」が見送られた。安倍首相は検討を支持していたが、田村厚生労働相は、「世界で見ても、特区で労働規制の根幹を緩める例は見当たらない」と規制緩和に慎重な姿勢を貫いた。

政府は11月上旬に規制改革の内容を盛り込んだ関連法案を今国会に提出する。成立すれば、年明けに規制緩和の細目を決定する見込みだ。

【特区案の概要】

国家戦略特区とは、地域を絞って雇用や農業分野を含む岩盤規制を緩め、経済を活性化する構想で、外国企業の誘致などに不都合な規制を外すねらいがある。当初案では、(1)解雇ルール(2)労働時間法制(3)有期雇用制度が見直し対象とされていた。

(1)解雇ルールについては、労働側と企業側がともに反対しており、政府が雇用契約の指針をつくり、企業に助言するという妥協案となった。新藤総務相は「外資系企業が日本に立地することを躊躇する原因とならないよう、雇用ルールを明確化する」と述べた。

(2)週40時間が上限という労働時間の規制を適用しない「労働時間法制(ホワイトカラー・エグゼンプション)」については、不当な残業を強いられるなどと厚労省が強く反発したこともあり、見送られた。企業側からは、労働生産向上のため賛成の意見が出ていた。

一方、(3)非正規社員の「有期契約」については、専門職に限り、全国一律で5年から10年に延長する案を政府は出した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は「この種の雇用需要は2020年東京オリンピック前にふえるだろう」という、みずほ総合研究所の岡田豊主任研究員のコメントを掲載した。

【今後の見通しは?】

「18日の提案は最初のステップにすぎない。さらなる規制緩和策が提案される」と関係者は述べている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、法人税減税に注目している。同紙は、東京都と大阪府が特区の法人実効税率を「20%以下」とするよう要求していることを取り上げた。20%を下回れば、シンガポールの17%、香港の16.5%と競合できるようになる。なお現在、東京の法人実効税率は38.01%である。

なお日経新聞は「政府内の調整は時間切れ」で、「岩盤規制」の突破には遠いと厳しい姿勢だ。一方朝日新聞は、「緩和色が大きく後退」として、「解雇特区」は事実上、見送られたと報じている。朝日の編集委員は「国際労働機関(ILO)の調査では、解雇の規制緩和が雇用を生み出したと裏付けるデータはない」と指摘した。

●「特区諮問会議」の設置は規制緩和のために「ブレーキ」を解除しようとするものだ

ブロゴス/五十嵐仁 2013年10月21日

「特区諮問会議 設置へ」「医療・雇用・農業 関係大臣を外す」

本日の『朝日新聞』の一面に、このような見だしが踊っていました。この記事は、次のように伝えています。

政府は20日、国家戦略特区を進めるための関連法案に、安倍晋三首相を議長とする「特区諮問会議」の設置を盛り込む方針を固めた。メンバーからは厚生労働相、農林水産相など関係分野の大臣を外す。各省庁の規制を守りがちな大臣の「抵抗」を抑え、トップダウンで規制緩和を進めるねらいだ。

……

政府は11月上旬に臨時国会に関連法案を出し、どこを特区にするかや特区ごとにどの規制を緩めるかを決める特区諮問会議の設置も盛り込む。経済財政諮問会議と同じ「法定組織」になり、政府方針を定めるといった強い権限を持つ。

何としても、遮二無二、規制緩和をすすめようという安倍首相の強い決意がうかがわれます。抵抗を排する、ということで、「厚生労働相、農林水産相など関係分野の大臣を外す」というのですから、呆れてしまいます。

それぞれの担当大臣は、担当する行政についての最終的な責任を負うべき立場にあります。だからこそ、国民のためにならないと考えれば、たとえ安倍首相の強い意向であっても抵抗するわけです。

すでにこれまでも、産業競争力会議や規制改革会議で、大胆な規制緩和を求める民間議員と、それに対して異議を唱えて抵抗する担当大臣という構図ができていました。その担当大臣を外すための装置として「特区諮問会議」を設置しようというわけですから、まさに「暴走」のためのブレーキ解除と言うべきでしょう。

そもそも、このような形で「特区」を設け、そこでだけ憲法や法律による規制を弱めようというやり方には、大きな問題があります。一定地域に住み働く人に対してだけ、憲法や法の保護・規制を緩和するということですから、「法の下の平等」に反するからです。

また、解雇規制や労働基準の緩和など、憲法で保障された人権の保護を特区の設置によって弱めるということになれば、法律によって憲法の内実を変えてしまう結果をもたらします。

下位法たる法律によって、基本法にして上位法である憲法の一部修正を行うようなものですから、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認と同様、「憲法下克上」ないしは「憲法クーデター」と言うべきものです。このようなことが許されれば、憲法による人権保障は有名無実となるでしょう。

開幕した臨時国会は、「官邸主導国会」と言われています。このようなやり方から見れば、実際には「官邸独裁国会」と言う方が相応しいものではないでしょうか。

野党の無気力さと内閣支持率の高さを背景に、安倍首相はやりたい放題の「暴走」を始めつつあります。それを目隠しするために、「安保法制懇」などの私的諮問機関や経済財政諮問会議・産業競争力会議・規制改革会議などの戦略的政策形成機関を利用してきました。

今回また、邪魔者を追い出して好き勝手な規制緩和を行うために、「特区諮問会議」という戦略的政策形成機関を新設しようとしています。民主的な手続きの仮面を被った「独裁」的な手法だと言うべきでしょう。

前回のブログで紹介した『日本経済新聞』10月18日付のコラム「春秋」は、「経済の『特区』は科学の『実験室』に似ているかもしれない」と指摘していました。その「特区」で「実験」されようとしている規制緩和のターゲットは、国民の暮らしや働き方に向けられています。

このコラムを書いた「春秋」子は、「実験」の材料が生きた生身の人間であるということをどれだけ自覚していたでしょうか。「実験」の結果によっては、その人々の生活や人生が大きく狂わされてしまうということ、すでに小泉構造改革の「実験」によってそのような人々が大量に生み出され、大きな社会問題となっているということを、どれほど認識していたでしょうか。

|

| Trackback ( )

|

安倍政権の「解雇特区」構想に批判が集中していた。

9月20日の「産業競争力会議課題別会合」でのあいさつで、安倍氏は、次のように述べていた。

★「・・・臨時国会に関連法案を提出。国家戦略特区は規制改革の突破口。

経済成長の起爆剤となる国家的なプロジェクトを実施するため、世界から注目されるような画期的な規制改革を緊急に実現」

※(関連) 2013年10月1日ブログ ⇒ ◆「解雇特区」の名称は 「雇用特区」/今年の臨時国会に法案提出予定で進む安倍内閣

安倍首相は16日の衆院本会議の答弁で、雇用を含めた戦略特区を一気に進めたいとする強い思いを表わした。

その際も、

★「必要な法案を11月中旬にも閣議決定し、臨時国会に提出する予定、雇用特区を含めた戦略特区を進められるかが、その試金石」(産経ビズ)

と報道されていた。

★「首相は国会答弁で雇用を含めた戦略特区の実現に改めて意欲を示すとともに、戦略特区をめぐる関係閣僚との16日の協議でも、『雇用特区』を導入する方針を確認」(産経)とも報道されていた。

ところが、その直後から、「見送り方針」との報道がされた。

10月17日の読売。

★焦点となっていた「解雇ルール」など、検討してきた雇用に関する全3項目を見送る方針を固めた。

10月19日の朝日も、「二転三転。当初の『解雇特区』は事実上、見送り」と報道

している。

しかし同時に次のことを報じている。

★一方、有期契約は全国規模で見直しを始める。5年超で無期転換権が発生するのを延長。例えば、2020年の東京五輪のプロジェクトに向け、通算で5年超雇われた人でも権利が発生しない。企業は雇い止めができない無期転換への警戒感も強いからだ。

5年ルールは今年4月に始まったばかりだが、厚労省が特区内外でルールに差はつけられないとするなか、全国一律での見直し案が浮上。厚労省幹部は「ギリギリの選択だった」と振り返った。

つまり、厚労省が「特区内外でルールに差はつけられない」と強く解雇特区に反対したことで断念せざるを得なかった、その逆手を取ってか、「5年超で無期転換権」という企業に不利な新しい制度を「全国一律」で見直す案を検討するらしい。

★(関連) 厚生労働省のWe⇒ 労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました

どこまでも企業優先、強者優先の安倍政権の原点に、何も変わりはない。

しかも、安倍氏本人は「ブチあげ」て、「後ですっと引く」ことで、国民の側を少しずつ慣れさせて、いつのまにか違和感すら感じなくなっているようにしようという作戦と思える。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

上記10月1日ブログでの 「朝日・紙版 2013年9月30日から」 を再掲

●安倍首相、国会答弁で強調 「戦略特区は雇用拡大目指す」

産経ビズ 2013.10.17

安倍晋三首相は16日の衆院本会議で、国家戦略特区構想の中で、雇用特区が解雇を簡単に行えるといった批判があることに対し、「解雇特区といったレッテル張りは事実誤認で、不適切だ」と語った。首相の所信表明演説に対する民主党の海江田万里代表の質問に答えた。

安倍首相は「政権の基本方針は成熟産業から成長産業への失業なき円滑な人材移動」と述べ、雇用改革の必要性を説明した。雇用ルールを明確にすることで、企業が若者や女性の雇用を増やし「戦略特区は雇用拡大を目指す」と強調した。

戦略特区構想では、雇用特区が最大の焦点になっている。特区制度を検討する政府の有識者会議「国家戦略特区ワーキンググループ(座長・八田達夫阪大招聘教授)」では、経営側と労働者が事前に契約をかわし、条件や手続きを明確にすれば、解雇しやすくなるというルールや、有期雇用5年を超えた人が無期契約になる権利をなくすといった制度の導入を目指している。外国企業の誘致やベンチャー企業の設立をしやすくする狙いだ。

これに対し、解雇しやすいことが前面に出てくることで、「解雇特区、ブラック企業特区につながる」といった指摘もある。連合の古賀伸明会長も「ルール違反」と表明するなど、労働組合側も強く反対する。労働行政を所管する厚生労働省からも抵抗が大きく、政府内でも方針一本化はできていない。

そういった中での安倍首相の国会答弁は、雇用を含めた戦略特区を一気に進めたいとする強い思いの表れだ。必要な法案を11月中旬にも閣議決定し、臨時国会に提出する予定だが、成長戦略で、実行力が重要とする安倍政権にとって、雇用特区を含めた戦略特区を進められるかが、その試金石になりそうだ。

●首相反論、「解雇特区」は事実誤認 衆院代表質問

産経 2013.10.17

首相は国会答弁で雇用を含めた戦略特区の実現に改めて意欲を示すとともに、戦略特区をめぐる関係閣僚との16日の協議でも、「雇用特区」を導入する方針を確認した。ただ、厚生労働省は「労働関連の規制緩和は特区にはなじまない」として、労使で解雇ルールを明確にしておく規制緩和には強く反対しており、当初案通りの導入は難しくなっている。

政府は関連法案を11月中旬にも閣議決定し、臨時国会に提出する予定で、特区の詳細について厚労省との最終的な調整を急ぐ。

●雇用規制緩和特区、断念へ…厚労省の反発に配慮

(2013年10月17日03時22分 読売新聞)

政府は16日、成長戦略の柱に位置づける「国家戦略特区」で導入する規制緩和について、焦点となっていた「解雇ルール」など、検討してきた雇用に関する全3項目を見送る方針を固めた。

安倍首相は16日、首相官邸で菅官房長官、甘利経済再生相、新藤総務相と協議し、こうした方針を大筋で了承し、詳細を詰めるよう指示した。

地域を限定して大胆に規制緩和を進める「国家戦略特区」での緩和項目を巡っては、政府の国家戦略特区ワーキンググループが選定作業を進めてきた。

雇用については、外国企業や新興企業が進出しやすくすることを目的に、〈1〉労働者と経営者間で解雇の条件を事前に契約書面で決める「解雇ルールの明確化」〈2〉有期契約で5年超働いた労働者が本来、無期契約を結べる権利をあらかじめ放棄できる「有期雇用の特例」〈3〉一定水準以上の収入がある人の残業代をゼロにできる「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を視野に入れた「労働時間ルールの特例」――を提案した。

いずれも労働者の権利保護を掲げた労働契約法などを根本から覆す内容で、厚生労働省は「労働規制は全国一律でなければ企業競争に不公平が生じる」などと反発してきた。

野党からも「解雇特区」などとして、臨時国会で政府に対する攻撃材料にしようとする動きが強まっていた。

●解雇特区、事実上見送り 政府内も対立、二転三転

朝日10月19日

【山本知弘、清井聡】安倍政権が成長戦略の柱の一つとする「国家戦略特区」の規制緩和メニューが18日、決まった。

焦点の「解雇ルールの明確化」は緩和色が大きく後退。解雇トラブルの事例をまとめた「雇用契約の指針」を政府がつくり、企業に助言する案に落ち着いた。政府内の意見対立もあって特区案は二転三転。当初の「解雇特区」は事実上、見送りになった。

トピックス「解雇特区」

「特区全体の評価は90点。雇用は82、83点と思っている」。18日夕に会見した特区ワーキンググループ(WG)の八田達夫座長(阪大招聘(しょうへい)教授)は焦点の雇用で合格点をつけた。とはいえ、日本経済再生本部(本部長・安倍晋三首相)が決めた雇用の特区案は、当初のWG案から大きく変わった。

当初案は(1)解雇ルール(2)労働時間法制(3)有期雇用制度の3点を見直し対象とした。外国企業の誘致などに「不便な規制」を外すためで、安倍首相も「実現に向けて検討を」と指示した。

しかし、田村憲久・厚生労働相が「憲法上、特区内外で労働規制に差をつけられない」と慎重姿勢を崩さなかった。WGは作業の遅れから(2)の労働時間を特区構想から外した。

焦点の「解雇ルールの明確化」も変わった。当初案では、特区で定めた指針に合えば、労使の契約が裁判官の判断を縛ることにしていた。だが結局、政府が判例をもとにした「雇用契約の指針」をつくり、個別契約が指針に沿うかを助言することで決着した。

一方、有期契約は全国規模で見直しを始める。5年超で無期転換権が発生するのを延長。例えば、2020年の東京五輪のプロジェクトに向け、通算で5年超雇われた人でも権利が発生しない。企業は雇い止めができない無期転換への警戒感も強いからだ。

5年ルールは今年4月に始まったばかりだが、厚労省が特区内外でルールに差はつけられないとするなか、全国一律での見直し案が浮上。厚労省幹部は「ギリギリの選択だった」と振り返った。

●解雇の規制緩和見送り 国家戦略特区で政府方針

東京 2013年10月18日

政府は十七日、地域限定で規制を緩和する「国家戦略特区」で、解雇の条件や手続きを明確化し、従業員を解雇しやすくする制度の導入を見送る方針を固めた。厚生労働省が「雇用ルールを特区だけで変えるべきではない」と反対し、野党や労働組合が「解雇特区だ」と反発したことなどに配慮した。

一方、外資系やベンチャー企業向けに、雇用ルールの相談に応じる組織を特区内で整備する。解雇などのルールが分かりにくいとの指摘があり、相談体制の整備で進出を促す。

政府の国家戦略特区の作業部会は、解雇条件の明確化などを求める「労働特区」を提案していた。解雇規制の緩和見送りが固まったことで、難航した「労働特区」は決着。当初案より大幅に縮小することになった。

労働特区では相談体制充実のほか、解雇紛争の判例を分かりやすくまとめた事例集を作り、企業に情報提供することで紛争防止に役立てる仕組みを導入する。

●【暮らし】「雇い止め」着地点どこに 改正労働契約法施行から半年(上)

中日 2013年10月18日

◆ハウス食品元嘱託社員ら、雇用継続求め団交

ハウス食品に雇われ、全国のスーパーなどで商品の陳列や補充を担う「店舗フォロー業務」に携わってきた嘱託社員八十九人が、営業体制の改革のために九月末で一斉に雇い止めとなった。一部の人は「ハウス食品ユニオン」を結成し、今年四月に施行された改正労働契約法を盾に同社と団体交渉を続けているが、双方の主張は平行線のまま。リストラの調整弁になるリスクを負いながら働く、非正規労働者の問題を二回に分けて考える。

「雇用を守るのは正社員だけなんですね」

「私たちは弱い立場。それでも社員と一緒に二十年も仕事をやってきました。一斉の解雇ではなく、もう少し大事にすべきじゃないですか」

九月下旬、東京都内にあるホテルの会議室で開かれた団体交渉。これまで長期にわたり、反復更新されてきた雇用継続を求め、嘱託社員の女性らの訴えが響いた。

店舗フォローは、主に量販店に特化した限定職種。商品販売スペースの確保など来店者の視点を生かした販売促進を担う。ハウス食品は、十月からの持ち株会社体制移行に伴い、営業体制を大幅に変革。通信販売の増加など、顧客の買い場の多様化に対応した営業活動をするため、店舗フォローの外部委託を決めた。

嘱託社員に「最終の雇用契約」が告げられたのは半年前の三月下旬。委託先へ再就職後の一年間は給与などの待遇を維持するとし、その後は個人事業主として働くことに。安定収入が見込めなくなるため、二十人が「一方的な切り捨ては不当」と、四月に労組を結成し、従来と同条件での雇用継続を求めて、団体交渉を続けてきた。

これに対し、社側は「九月末で、この嘱託の仕事はなくなる。それ以外の解決策を」と繰り返した。結局、契約終了に伴う金銭補償や、委託会社での仕事の待遇についての話は、計八回の団交でほとんど進まず、雇用について「ゼロか百か」の議論は、ついにかみ合わなかった。

「皆それぞれ家庭の事情を抱えている。個人事業主になるなんて、とても対応できない」。勤務二十三年の女性(50)は、不安を募らす。住宅ローンを抱えた男性や、大学受験を控えた子のいる母子家庭も。嘱託社員の相談を受け、団交を支援している派遣ユニオン(東京)の関根秀一郎書記長は、「雇用継続は全く検討されず、事実上の団交拒否だ」と非難する。

ハウス食品は、嘱託での雇用継続ができない代わり、契約終了後の激変緩和策を提示。当初、委託先への再就職後の待遇を一年間維持するとしていたが、二年間に延長した。委託先への再就職を希望しない場合でも、規定の退職慰労金を積み増して対応する方針。だが、雇用継続をめぐっては両者の溝は深いままだ。

◆“合理的理由”めぐり対立

雇用継続を求める労組側は、改正労働契約法の一九条で認める労働者の権利を主張。有期契約を反復更新している場合、使用者は合理的な理由なく雇い止めができないと、規定されているからだ。

しかし、ハウス食品は「嘱託社員の契約終了は、商品の販売環境の変化に対応するための、新たな営業体制の構築によるもの。単なる期間満了による雇い止めではない」と反論する。十分な合理性があり、法には抵触しないという考えだ。

同法は雇い止めの理由について、「社会通念上相当である」ことを求めているだけで、具体的な判断の規定そのものはあいまいになっている。

さらに、こうした論点を法的に集団で争うことの課題もある。企業の労働法務に携わる弁護士は、「雇用の継続を求める訴訟では、労働者の契約実態について、それぞれ個別に判断するため、対象者の多い今回の事例では、現実的ではない」と指摘する。お金と時間と労力をかけて個人で裁判するほど、元嘱託社員たちの生活に余裕はない。

◇

袋小路に入って追い詰められる非正規労働者たち。その背景にどんな要因があるのか、より良い選択肢はないのかを、次回(二十五日付)考える。

(林勝)

| Trackback ( )

|

次の土日、10月26日27日に名古屋で「市民派議員塾2013」の講座がある。

2日目の午後、つまり27日の午後には、「公開講座」ということでネット選挙についてのオープンな勉強会も企画。

「公開講座」は、今年7月からのネット選挙解禁を受けて、ネット選挙に詳しい高橋茂さんにいろいろとお話をしていただく。

4月から、講師依頼して日程を決めていたこと。

高橋さんは、もともと、田中康夫長野県知事のネット選挙をサポートし、今は、日本で選挙の情報を最も多く集め、かつ、データを最新に更新している「ザ選挙」を運営。

選挙の総合サイト / ザ選挙

国や地方の政治家や「団体」のWebページも担っている。

その一方で、大学の講師も務めている。加えて、実際のマラソンランナーでもある。

9月には、「マスコミが伝えないネット選挙の真相」という本を出版された。

27日の公開講座のテーマは、 「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか-市民型選挙の可能性と展望 」。

ということで、今日のブログは、この企画のこと。

まず、企画の案内、それから、高橋さんの本の紹介、さらに、ネット上の「高橋さんの本の書評」にリンクし記録しておく。

以前にもご案内したけれど、興味のありそうな方は、ぜひ、転送・転載を。

なお、高橋さんのお話の前に、私が7分で 「政治活動と選挙運動の基本~文書図画に関して」 ということで説明することになっている。

ネット選挙の前提であるところの、「政治活動」と「選挙運動」の違いや、「文書図画」に関する規制を知り、使いこなす基本を説明する。

来年開催する「選挙講座」で使えるようにとの思いもあり、昨日、資料をA4サイズ2枚にまとめてみた。今回は、その概要だけ説明する。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

市民派議員塾2013「公開講座」

「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか-市民型選挙の可能性と展望 」 のお知らせ

2013年10月10日 / 議員と市民の勉強会/選挙講座

「む・しネット」~女性を議会に 無党派・市民派ネットワークblog

(以下転送・転載歓迎)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このたび「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)は、

「市民派議員塾2013」のプログラムの一環として、ネット選挙に関する公開講座を開催することになりました。

この業界においての第一人者、高橋茂さんを講師としてお迎えします。

はじめてネット選挙が解禁となった参議院選挙の分析など、

なかなか聞けない最新情報を手に入れることができます。

ぜひご参加ください!

【市民派議員塾2013・公開講座】

「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 」

【日時】10月27日(日)午後1時半~4時

【場所】ウィルあいち(愛知県女性総合センター)視聴覚室

〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地

TEL : 052-962-2511(代表) FAX : 052-962-2567

・・・・・・・・・・内容およびスケジュール・・・・・・・・・・

(開場13:00)

13:30 ・ 開会 主催者あいさつ

・市民派議員塾講師から(寺町みどり)

・政治活動と選挙運動の基本~文書図画に関して(寺町ともまさ)

13:45

《第1部》講師・高橋茂さんのお話

「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~参院選の経験と分析を踏まえて」

・政治活動と選挙運動、それぞれのインターネット活用方法/

・候補者にできること、できないこと/・自治体選挙・政治をかえるにはetc

14:45

《第2部》高橋さんへの質問と意見交換

「市民型選挙の可能性と展望~「ネット」を活用して市民に情報を届ける手法」

コーディネーター&発言者:寺町みどり&寺町ともまさ

《質疑応答》会場参加者からの質問に答える

・・・・・・・・・・・・16:00 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・

《高橋茂さんプロフィール》全選挙と全議員のデータベースサイト『ザ選挙』運営。

『マスコミが伝えないネット選挙の真相』(双葉新書/2013/9/4)著者。

(株)VoiceJapan代表取締役。専門は政治・選挙におけるネット戦略。

武蔵野大学非常勤講師。国会議員、地方議員のHPを多数作成。

【対象】

無党派・市民派の議員および市民

【定員】 40名

【参加費】 2,000円 (む・しネット会員=1000円)

【主催】 「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)

【問い合わせ・申し込み】

氏名・住所・連絡先・所属を明記の上、下記までメール、FAXにてお申込みください。

メール:shimamoon@re.commufa.jp

FAX : 0561-72-4880 いずれも島村紀代美まで

|

●次のネット選挙はもう始まっている~その2(書評)

新田哲史 20013年09月20日•

やっとネット選挙の話題を書こう。ちなみに「その1」はこちら。で、今回は連載再開にあたり、書評にする。ただし私のバイアスがかかりまくりですが・・・。さて、初のネット選挙を事後検証する本が、参院選終了から1カ月を経て出版され始めた。きょう20日には、西田亮介さんの「ネット選挙とデジタル・デモクラシー」(NHK出版)が出るらしいので、密かに献本を待っているのだが(笑……西田さんお願い!書評書きます)、その前に、高橋茂さんの「マスコミが伝えないネット選挙の真相」(双葉新書)を取り上げる。

●業者ならではの目線

高橋さんは通称ヨロンさん。社長を務める世論社は、コラムニスト勝谷誠彦さんの有料制メール日記を配信している会社としてご存じの方も多いだろう。著名人のメルマガビジネスで成功した草分けだ。そしてもう一つの異名が「デジタル軍師」。もともとは政治と縁遠い電子楽器のエンジニアだったそうだが、2000年の長野県知事選で初当選した田中康夫氏の選挙サポートをしたのを機に政治と関わることに。豊富なネットの知識を生かして、政治家や政治団体のコンサルティングをしたり、選挙情報データサイト「ザ選挙」の運営をしたりしている。

高橋さんの経歴をちょっと細かく書いたのは理由がある。この本を特徴づける「視座」が理由だ。ネット選挙関連本といえば、公選法改正前に発売された津田大介さんの「ウェブで政治を動かす」、前述の西田さんの「ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変容」が知られているが、津田さんはジャーナリスト、西田さんは学者だ。時には現場(津田さんは取材、西田さんはフィールドワーク)目線に立つことはあれど、職業柄どうしても歴史的な経緯や社会的意義の考察に力点が置かれるので、大所高所のお話も増えてくる。オープンガバメントなどという、現時点ではユートピアに見える構想を声高に語っているあたりが象徴的だ。

しかし、ヨロンさんは10数年、選挙の表も裏も知り尽くした業者だ。選挙事務所の内部と候補者の間近に視座があるので、津田さんたちと同じ話題を取り上げたとしても見方が微妙に違う。参院選における各党や候補者の動きなどの振り返りをするにも、例えば私も当事者として苦しめられた鈴木寛さんを巡るデマの話。ヨロンさんは、鈴木陣営がデマへの反論を動画などで展開した事例などを挙げながら、「今後の選挙においても候補者はデマに正面から向き合うべきだと思う」と指摘する。広報の専門家によっては意見が割れそうだが、技術的な知識と長年の経験に裏付けられた進言は、やはり記者や学者と違う重みがある。

●理想への冷めた見方

その意味で極めつけは、「候補者のネット選挙戦略」の章。政治家やこれから選挙に出る方にとっては参考に値する内容が雄弁に語られている。写真の撮り方、選挙期間中のアクセス数の動きといった実践的な中身もさることながら、傾聴に値する苦言がある。

とかくネット選挙対策というとテクニカルなことに目が向きがちな政治家・候補者に対し、日頃の政治活動との結びつけを最も強調しているあたりは、目下、ネット選挙で初めてとなる統一地方選へ浮き足気味の地方議員にとって良い戒めになるだろう。

そのあたり、また連載で次回以降書いていく。そして、ネット選挙導入で期待されたネット上の政策論議、候補者と有権者とのネット上の質疑応答の活発化についてもヨロンさんは、現実主義者らしく実に冷めた見方だ。本では、大勝した自民党が、選挙が始まると政策を語るのを抑制した経緯を振り返り、有権者に対し、次のように指摘する。

「細かな政策的な論議は選挙前にやっておく」そして「選挙期間中は細かな政策の論議はしない」「差し障りのない選挙活動だけを流す」、これが今後、政党のソーシャルメディアの使い方のスタンダードになっていくだろう。

この夏、私も実際に選挙に携わってみて有権者とネット上で政策論議をするのは、時間的・物理的に容易ではない現実に向き合った。それでも鈴木さんは、医師の有権者からの疾病予防対策に関する専門的な質問に対し、Facebookノートで長文の返答をするなど極力対応していた。私は業者の立場でもあるけれど、ヨロンさんと異なり、もう少し理想を追いかけてみたいとも思う。

●最後に1点だけ・・・

「マスコミが伝えないネット選挙の真相」。今夏のネット選挙の動きを最も網羅し、最もまとまった本です。ただし、1点だけ間違いあり。66ページで「すずかんVSメロリンQ」のネットバトルを取り上げたくだりで、互いに批判を行ったのと同時期にネット上で鈴木さんを誹謗するデマが流れ始めたとの記述があるが、先にデマが流れ、その後バトルに発展したというのが元広報担当としての見解です、ヨロンさん。さて本を読んだ後、自分の経験に加味して、維新の会と大阪都構想の生死を決める堺市長選を注視する。ネット選挙の視点からみると色々面白いことが見えてくるもので…。それについてはまた今度。ちゃおー(^-^ゞ

|

● 次のネット選挙はもう始まっている~その3(広報戦略)

ブロゴス / 新田哲史 / 2013年09月24日

前回、高橋茂さんの「マスコミが伝えないネット選挙の真相」(双葉新書)の書評を書いたところ、ご本人から丁重な文面のメールをいただき、参院選の振り返りで少々意見交換もさせていただいた。さすが改めて勉強になりました。

本にも書かれているように、とかくネット選挙というと「動画をどうする」「Facebookページの開設は?」みたいなテクニカルな話、特にハード面に目が行きがちだが、候補者の立場に立つと、何をどうアピールするか?コンテンツやソフト面からの広報戦略が無ければ始まらない。

・・・・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

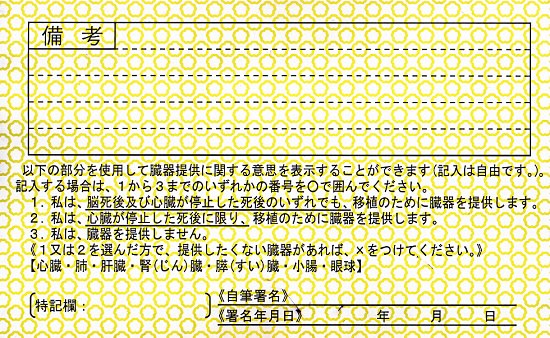

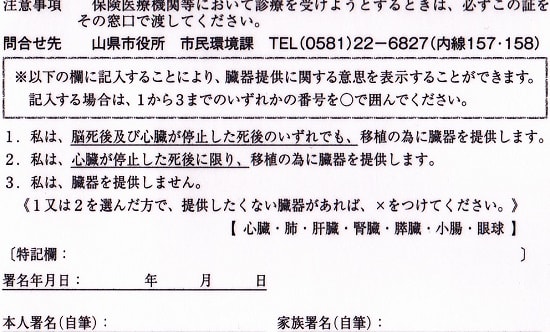

今朝のネットのニュースに「臓器移植」の意思表示がない場合に家族はどうするか、

それらについての内閣府の調査が出ていた。

★「臓器移植意思表示ない場合承諾せず50%」/NHK

★「臓器提供、本人意思不明なら『承諾せず』49%」/読売

★「家族の臓器提供 意思表示なくても、4割『承諾する』」/朝日

★「15歳未満の臓器提供、7割以上が認知」/日テレ

意識が分かれているという印象。

そこで、内閣府のWebページを見た。

・・・・しかし、何も出ていない。

・・記事を見ていくと、「21日にWebに載せる」らしい。

報道を一通り見ておくとともに、仕方なく、厚労省のページを見た。

そしたら、

「改正臓器移植法の施行にともない、臓器提供意思表示カードに加え、

新たに発行・更新される運転免許証や医療保険の被保険者証(健康保険証)に「臓器提供意思表示記入欄」が設けられることになりました。」

とあった。

そこで、自分の免許証と保険証を出してみた。

運転免許証は昨年もらったゴールドだけど (有効期限は2017年)、その裏の画像

10月1日から1年間の有効期限の個人の保険証の裏の画像

確かに意思表示の記載部分があった。

そのカードの有効期限と意思表示の効力の関係をどう認定するのかは??だけど。

すなわち、まだ白紙のカード。

別に、自己保存にこだわりはないのでサインをしておこう・・・

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●改正臓器移植法

時事 (2013/10/19-17:54)

2009年7月に成立、10年7月に施行された。臓器移植の要件緩和が改正の柱で、臓器提供者(ドナー)本人の意思が不明でも家族の承諾があれば提供が可能になり、ドナーの親族への優先的な提供も認められた。15歳未満の小児からも提供できるようになった。

1997年に施行された臓器移植法は、脳死と判定された人が臓器を提供できるのは本人が提供の意思を書面で示している場合のみで、ドナーの年齢も15歳以上に限るなど制限が厳しく、移植医療が進まない要因になっているとの指摘もあった。

|

●臓器移植意思表示ない場合承諾せず50%

NHK 10月19日

内閣府が行った臓器移植に関する世論調査によりますと、脳死と判定された家族の臓器提供を本人の意思表示がなくても「承諾する」と答えた人は39%だったのに対し「承諾しない」と答えた人は50%で、承諾しない人のほうが多くなっています。

臓器移植を巡っては、平成21年に臓器移植法が改正され、本人の意思表示がなくても家族の承諾があれば臓器を提供できるようになりました。

内閣府は臓器移植に関する国民の意識を調べるため、ことし8月、全国の20歳以上の3000人を対象に世論調査を行い、62%に当たる1855人から回答がありました。

それによりますと、家族が脳死と判断され、臓器提供の意思を書面で残していた場合、その意思を尊重するか尋ねたところ、「尊重する」「たぶん尊重する」と答えた人は合わせて87%だったのに対し、「尊重しない」「たぶん尊重しない」と答えた人は8%でした。

一方、本人の意思表示がない場合、承諾するか尋ねたところ、「承諾する」「たぶん承諾する」と答えた人は合わせて39%だったのに対し、「承諾しない」「たぶん承諾しない」と答えた人は50%で、承諾しない人のほうが多くなっています。

今回の調査について、厚生労働省は「臓器提供をするかどうか、生前に意思表示しておく制度をより知ってもらえるよう啓発活動を強化したい」と話しています。

●臓器提供、本人意思不明なら「承諾せず」49%

(2013年10月19日20時43分 読売新聞)

内閣府は19日、臓器移植に関し、臓器提供対象者が脳死になった場合の対応を事前に意思表示していない場合、家族として提供を「承諾しない」と答えた人が約半数に上ったとする「臓器移植に関する世論調査」結果を発表した。

臓器提供については、改正臓器移植法が2010年に施行され、提供対象者の意思確認ができなくても、家族の承諾があれば可能になった。調査では、本人が意思表示していなくても臓器提供を「承諾する」か「たぶん承諾する」と答えた人は計38・6%にとどまり、「承諾しない」か「たぶん承諾しない」と答えた人が計49・5%だった。

本人が臓器提供について意思を示していた場合は、家族として「尊重する」か「たぶん尊重する」と回答した人は計87・0%に上り、施行前の08年調査より5・5ポイント増えた。

調査は今年8、9月に成人男女3000人を対象に行い、回収率は61・8%だった。

●家族の臓器提供 意思表示なくても、4割「承諾する」

朝日 2013年10月19日

家族が脳死になり、臓器提供の意思表示をしていなかった時、あなたはどうするか――。4割が提供に「承諾する」と考えていることが、内閣府の「臓器移植に関する世論調査」で分かった。自分が臓器提供するか否か、意思を示している人は1割程度だった。

調査は、全国の20歳以上の3千人を対象に今年8~9月に行い、1855人から回答があった。

2010年の臓器移植法改正で、書面での意思表示がなくても、家族の承諾があれば、小児を含む脳死の人から臓器提供ができるようになった。法改正後、初の調査で、こうした内容を約7割が「知っている」と回答した。

●15歳未満の臓器提供、7割以上が認知

日テレ 10/19 20:19

(東京都) 内閣府が行った臓器移植に関する世論調査で、15歳未満の子どもの臓器提供が可能であることについて7割以上の人が「知っていた」と答えた。 この世論調査は、2010年に改正臓器移植法が施行されてから初めてのもの。調査では、改正臓器移植法により15歳未満の子どもの臓器提供が可能になったことについて「知っていた」と答えた人が7割を超えた。

また、生前に本人が書面に残すなど意思表示がない場合でも家族の承諾があれば臓器提供が可能になったことについても、7割近くの人が「知っていた」と答えた。

一方、臓器提供意思表示カードの他、運転免許証や健康保険証の裏面に意思表示欄があることについてはいずれも約5割に認知されているが、実際に「記入している」と答えた人は12.6%にとどまっている。記入しない理由としては、「自分の意思が決まらない」「臓器移植に抵抗感がある」などの答えが上がっている。

また、脳死した場合に臓器提供するかどうか本人が意思表示をしていなかった場合、家族として臓器提供を「承諾する」「たぶん承諾する」と答えた人は計38.6%、「承諾しない」などと答えた人は計49.5%となった。 一方、意思表示をしていた場合については、その意思を「尊重する」という人が87.0%に上ることから、厚生労働省は今後、生前の意思表示がさらに進むよう努力していきたいとしている。

●世論調査:臓器移植提供 意思表示ないなら承諾せず49%

毎日新聞 2013年10月19日

内閣府が19日発表した「臓器移植に関する世論調査」によると、脳死になった家族が臓器提供の意思表示をしていなかった場合、提供を承諾しないとした人は49.5%で、承諾するとした人の38.6%を上回った。一方で、書面で意向が示されていれば意思を尊重するとした人は87.0%と高かった。

2010年に改正臓器移植法が施行され、本人が拒否していなければ、家族の承諾で臓器提供が可能になった。しかし、提供につながるかどうかは、本人の意思表示が鍵であることを示す結果となった。厚生労働省の担当者は「提供する、しないに関わらず、意思表示はしてもらいたい」と話している。調査は法改正後初。

意思表示カードや保険証、免許証の記入欄などに、臓器提供に関する意思表示をしている人は12.6%と少ない。

法改正の認知度を尋ねると、家族承諾で提供が可能になったことを「知っていた」と答えたのは66.9%、15歳未満の子どもも提供できるようになったことも70.2%と高かった。

ただ、臓器移植に「関心がある」と答えた人は57.8%で、前回08年の60.2%から減少。家族と移植の話をしたことがある人は36.5%と少数派だった。

回答者自身が脳死と判定された場合、臓器提供をしたいとした人は43.1%で、08年の43.5%とほぼ同じだった。

調査は8月、全国の成人3000人に面接で行い、1855人が回答した。概要は21日、内閣府の「世論調査」のサイトに掲載される。

●臓器移植、家族の4割「承諾する」=本人意思不明でも—内閣府調査

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 10月 19日 [時事通信社]

内閣府は19日、臓器移植に関する世論調査結果を発表した。2010年7月施行の改正臓器移植法で、脳死下での臓器提供が提供者(ドナー)本人の意思が不明でも家族の承諾があれば可能になったことを踏まえ、仮に意思を示していない家族が脳死判定を受けた場合の対応を尋ねたところ、38.6%の人が臓器提供を「承諾する」と答えた。移植医療の普及に向けた法改正の効果の表れといえそうだ。「承諾しない」は49.5%、「分からない」は11.9%だった。

一方、本人が脳死での臓器提供の意思を示していた場合、家族として「尊重する」との回答は87.0%。5年前の前回調査と比べ5.5ポイント上昇した。

また、臓器を提供するかしないかを意思表示カードなどに記入している人は、前回調査の4.2%から12.6%と3倍に増えた。厚生労働省の担当者は、法改正に伴い、運転免許証や健康保険証の裏面に意思表示欄が設けられた効果とみている。

自身が脳死判定された場合の臓器提供について、「提供したい」は前回比0.4ポイント減の43.1%。「提供したくない」は同0.7ポイント減の23.8%で過去最低となった。

厚労省によると、改正法施行後、今年10月までの3年余りの間にあった脳死での臓器提供は152例。1997年の初の提供から法改正までの13年間の86例に比べ大幅に増加した。

臓器移植に関する調査は7回目で、改正法施行後は初めて。今回は8月22日〜9月1日に全国の成年男女3000人を対象に実施、有効回収率は61.8%だった。

●臓器提供の意思不明なら 家族の半数「承諾せず」 内閣府、法改正後で初の調査

日経 2013/10/19 19:03

内閣府は19日、臓器移植に関する世論調査の結果を発表した。家族が脳死判定され、臓器提供の本人の意思が不明な場合、家族として提供を「承諾しない」と答えた人が49.5%に上った。「承諾する」は38.6%。本人が生前に意思を示していた場合は「尊重する」と答えた人が87.0%に上り、前回調査(2008年9月)より5.5ポイント上昇した。

本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾で脳死での臓器提供をできるようにした10年の改正臓器移植法施行後では初の調査。本人の生前の意思表示の有無が家族の判断を大きく左右することが浮き彫りになった。

臓器提供に関する意思を意思表示カードや運転免許証に記入しているかは「していない」が85.1%に上り、「している」は12.6%。ただ、記入している人は前回調査(4.2%)の3倍に増えた。

臓器移植への関心は「ある」が57.8%で前回より2.4ポイント低下。一方、家族と臓器移植の話をしたことがあると答えたのは36.5%で、前回より3.6ポイント上昇した。

回答者自身が脳死と判定された場合、臓器提供をしたいとした人は43.1%で、前回の43.5%とほぼ同じだった。

調査は8月22日~9月1日に全国の20歳以上の男女3000人を対象に実施。1855人(61.8%)から回答を得た。

●臓器移植について/厚生労働省

臓器移植について

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 臓器移植関連情報 > 臓器移植について

臓器移植について

臓器移植とは、臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に、臓器を移植し、健康を回復しようとする医療で、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療です。

平成9年7月に臓器の移植に関する法律が施行され、平成21年7月に一部改正されています。

臓器移植の現状について(提供者の推移、臓器別の移植件数) 移植成績の日米比較について 教育用普及啓発パンフレットについて 臓器移植普及推進月間について 厚生労働省で後援している行事等

詳しい移植成績等については、日本移植学会のホームページでご確認ください。

日本移植学会ホームページ

以下のページは、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページにリンクします。

|

● 臓器移植関連情報 / 厚生労働省

臓器移植関連情報

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 臓器移植関連情報

臓器移植関連情報

施策紹介 関連情報

脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 検証のまとめ

概 要

平成24年3月に公表した「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 102例の検証のまとめ」に、さらに平成24年度に検証会議で検証した48例の検証結果を追加し、報告書としてとりまとめました。

【報告書】 150例のまとめ [774KB]

脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 102例のまとめ

概 要

脳死下での臓器提供事例については、臓器移植が一般の医療として国民の間に定着するまでの暫定的措置として、厚生労働大臣より有識者に参集を求めて、脳死下での臓器提供に係る検証作業を行っているところです。

平成24年1月30日の検証会議までに102例の検証が行われ、3月26日の検証会議においてこれらの事例について総括が行われ、報告書として取りまとめられました。

【報告書】 102例のまとめ(H25.6.19 訂正版) [486KB] ※ 平成24年7月12日「図II-9の訂正について」 [199KB] ※ 正誤表 [43KB]

【別紙】 法的脳死判定のチェックシート [323KB]

【報告書概要】 102例のまとめ概要 [200KB]

改正臓器移植法の施行にともない、臓器提供意思表示カードに加え、新たに発行・更新される運転免許証や医療保険の被保険者証(健康保険証)に「臓器提供意思表示記入欄」が設けられることになりました。

(記入欄が入った運転免許証・健康保険証の交付時期は、各都道府県や保険者によって異なります。)

普段から臓器移植について家族で話し合い、一人ひとりの考えにしたがって、

「臓器を提供する」「提供しない」のいずれであっても、

その意思を表示していただくようご協力ください。

臓器移植とは? 臓器希望の登録から移植を受けるまで 移植施設一覧 移植経験者手記 提供ご家族の手記

|

| Trackback ( )

|

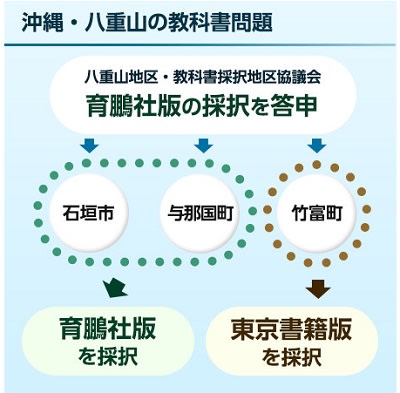

政権交代の影響の典型の一つ。

沖縄の八重山地域での教科書問題のトラブルに対して、昨日、文科省の介入が行われた。

右傾的な「育鵬社」の教科書を採用する自治体に対して、その教科書を採用しないで「自費で別の教科書」を配布する自治体への政府の圧力。

この教科書問題が発生した時の民主党政権は、別の教科書の採択を「無効とはできない」。

政権交代して、安倍政権は違法状態だとして「竹富町に採択のやり直しを要求」。

以前にもブログでとりあげた。

まず、前提の理解のために、一部を再掲。

そこで、今日は最近の状況を観ておく。

地元の沖縄タイムスは、

★ 「竹富町教委の採択には何の瑕疵(かし)もない。文科省は地方教育行政にこれ以上の混乱を引き起こしてはならない。」とし、

琉球新報は、

★ 「(沖縄県教委は)23日に開かれる教育委員会の会議で県の対応を協議する。

諸見里明県教育長は18日、『文科相からの是正要求の指示は残念な思いだが、重く受け止める』とのコメントを発表。」

とりあえずは、県教委の判断待ち。

なお、最近のことを簡潔にまとめた THE PAGE(ザ・ページ)への「沖縄・八重山の教科書問題って何?/いきさつと論点はが」がわかりやすいので最初に記録。

以下、報道などを記録。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●沖縄・八重山の教科書問題って何?/いきさつと論点は

THE PAGE(ザ・ページ)2013.10.9

[図表] 沖縄・八重山の教科書問題

沖縄県の石垣市と八重山郡(竹富町、与那国町)の3市町で構成される八重山地区では、3市町の間で中学公民教科書の採択結果が割れ、竹富町のみ国の無償給付でない教科書が使われています。文部科学省は竹富町に対し、地方自治法に基づく是正要求を出す方針を固めました。何が、どういう経緯で問題になっているのでしょうか。

問題の発端は、2011年夏にさかのぼります。八重山地区では、使用教科書を検討する採択地区協議会が育鵬社版の採択を答申し、石垣市と与那国町はこれに従いました。

しかし竹富町は「手順がおかしく、答申にも法的拘束力はない」として東京書籍版の教科書を独自に採択。無償給付されないため、教科書を寄付金で購入し、使用しているのです。

保守色が強いとされる育鵬社の教科書をめぐっては、沖縄の米軍基地負担にあまり触れていないなどとして、同県内で反発の声が上がった経緯もありました。

背景に法律の矛盾も

こうした問題が起こる背景には、法律の矛盾もあります。教科書無償措置法は近隣市区町村でつくる「採択地区」内では同じ教科書を使うと定めていますが、地方教育行政法は各市町村に採択権限を与えているからです。竹富町の教育委員会も地方教育行政法を根拠に東京書籍版を選択しました。

国の是正要求は教育行政としては初めての措置で、地方の教科書選定をめぐって国が法的措置に踏み切るという異例の事態になると報道されています。竹富町が是正要求に従わない場合は、文科省が違法確認訴訟の提起も検討するとも言われており、地元紙などでは「教育に対するあからさまな政治介入というほかなく、文科省は是正要求の方針を直ちに撤回すべきだ」(10/3付、沖縄タイムス社説)などと批判されています。

この教科書問題が発生した時の民主党政権は、「竹富町の採択を無効とはできない」という考えを示していました。しかし、自民党の安倍政権は違法状態を認めず、竹富町に採択のやり直しを求めてきました。

愛国心を育む教育などで「美しい国」づくりを目指す安倍政権にとって、竹富町が採択を拒否した保守色の強い「育鵬社」と、すでに同町が配布した「東京書籍」の教科書のどちらが望ましいかについて、記者からの質問を受けた下村文科相は、「コメントする立場にない」と述べ、言及を避けたと伝えられています。

|

●教科書:「竹富教委に是正要求を」文科相、県教委に指示

毎日新聞 2013年10月18日

中学の公民教科書を巡り、沖縄県竹富町教育委員会が八重山採択地区協議会(石垣市、竹富町、与那国町)の決定に反して別の教科書を使用している問題で、下村博文文部科学相は18日、地方自治法に基づき、沖縄県教委に対して、竹富町教委に是正要求を出すよう指示した。

同法に基づく是正要求は、過去に住民基本台帳ネットワークシステムに参加しなかった東京都国立市と福島県矢祭町に出された2009年の2例だけで、教育行政に関しては初めて。

八重山地区協は11年8月、教科書無償措置法に基づき、保守色の強い育鵬(いくほう)社の公民教科書を採択し、1市2町の中学校で使うことを決めた。

しかし、竹富町は地方教育行政法が教科書の採択権限を地元教委に与えていることを根拠に「沖縄の米軍基地問題の記述が少ない」などとして同意せず、国の無償措置の対象から外れたため、同町の中学校は12、13年度、寄付金で購入した東京書籍の教科書を使用している。

こうした状況について、下村文科相は「違法状態にある」とし、今年3月には当時の義家弘介政務官を同町に派遣したほか、沖縄県教委を通じて繰り返し「育鵬社版教科書を使うよう」指導してきたが、同町は応じていなかった。

文科省が今年9月中旬、来年度に使用する教科書の需要数を集約したところ、竹富町が来年度も同様の対応を取ることが判明し、是正要求の指示に踏み切った。

下村文科相は18日の閣議後記者会見で「来年は(採択ルールが)より明確に(なるよう、法律の)改正も考えたい」と述べた。【福田隆】

◇解説 二つの法律に隙間

竹富町教委の教科書問題では、教科書の採択権を定めた「地方教育行政法」と、無償配布の根拠となる「教科書無償措置法」の二つの法律間に「隙間(すきま)」があることが、事態を泥沼化させた。

地教行法は、教委の職務権限として「教科書の取り扱い」を定め、採択権があることを定義している。

ところが、教科書無償措置法は、採択地区が八重山のように複数の市町村で構成される場合、協議して同一の教科書を採択するよう求めている。地域の教員が共同研究をしやすいことや子供が地区内で転校しても教科書が変わらないことなどが理由とされる。

だが、教委の意見が食い違った場合の解決ルールはない。

二つの法律は一体的に運用されることが前提で、今回の竹富町のような対応は想定外だった。

地方自治法上の是正要求に罰則規定はない。応じない場合、手続き上は違法確認訴訟を起こすことができるが「国による地方教育への過度な介入」との批判が出る可能性もある。今後も文科省、沖縄県教委、竹富町教委の協議が続くとみられるが、法律のちぐはぐさを解決しない限り同じ問題が起きる可能性がある。【福田隆】

|

●竹富町の教科書で是正要求を指示 文科相、教育行政で初

2013/10/18 14:25 【共同通信】

下村博文文部科学相は18日、沖縄県竹富町教育委員会が教科書無償措置法に違反しているとして、是正を要求するよう沖縄県教委に指示した。竹富町は採択地区協議会が選んだ育鵬社版中学公民教科書の使用を拒んでいる。

地方自治法に基づいて国が教育行政に是正要求を発動するのは初めて。教科書無償措置法は採択地区内で同じ教科書を使うよう定めており、文科省は竹富町が違法状態にあると判断した。

県教委は23日に会議を開いて是正要求について協議する。

●文科省、教科書採択で初の是正要求 沖縄・竹富町に

朝日 2013年10月18日

【岡雄一郎】沖縄県八重山地区の3市町で異なる中学公民教科書が使われている問題で、文部科学省は18日、2市町と別の教科書を使う竹富町に対し、地方自治法に基づく是正要求をするよう県教育委員会に指示した。教育行政では初の措置。教科書選定をめぐり国が法的措置をとる異例の事態になった。

下村博文文科相は同日午前、記者会見で「教科書採択は教科書無償措置法に基づく必要がある。再三の指導でも改まらないため、是正要求の指示が必要と判断した」と述べた。

地方自治法によると、文科省の指示を受けた沖縄県教委は、竹富町に他の2市町と同じ教科書の採択を要求することとされている。

しかし、従わなくても罰則はなく、国の指示に不服があれば、30日以内に国の「国地方係争処理委員会」に審査を申し出られる。

県教委がどちらの措置もとらなかった場合、文科省が直接、是正要求をしたり、県教委に対して違法確認訴訟を起こしたりする可能性もある。

●社説[教科書是正要求]教育に政治介入するな

沖縄タイムス 2013年10月3日

八重山地区の3市町で中学公民教科書が一本化されていないことについて、文部科学省が竹富町教委に、地方自治法に基づく是正要求をする方針であることが分かった。

教育に対するあからさまな政治介入というほかなく、文科省は是正要求の方針を直ちに撤回すべきだ。

石垣、竹富、与那国の3市町で構成する八重山採択地区協議会(会長・玉津博克石垣市教育長)は2011年8月、「新しい歴史教科書をつくる会」の流れをくむ育鵬社版を選定し、3市町教委に答申した。協議会の答申に強制力はない。竹富町教委は東京書籍版を採択した。

下村博文文部科学相は記者会見で「違法状態が継続している」と竹富町教委に地方自治法に基づく是正要求も含めた措置をとる意向を示した。

下村氏は、竹富町教委と県教委に対し、地区協議会の選定結果に基づいて教科書を採択するよう「指導」してきたと説明したが、そもそも地区協議会の選定手続きには正当性が認められない。

役員会を経ずに教科書調査員を委嘱したり、教科書の順位付けを廃止したりするなどした。地区協議会は調査員の推薦がなかったにもかかわらず育鵬社版を選定した。玉津氏主導の不透明で強引な手法をみると、最初から育鵬社版の選定に向けて手続きを進めていたことが明らかだ。

9月末まで文科政務官だった義家弘介参院議員は3月、竹富町教委を訪ね、育鵬社版に改めるよう強く迫った。慶田盛安三教育長はきっぱり拒否した。竹富町の教科書は寄付金で賄われ、来年度も東京書籍版を使用する意向である。玉津氏の指南役だったのが義家氏である。

■ ■

混乱を招いた源は教科書採択をめぐる二つの法律の矛盾にある。地方教育行政法は、教科書の採択権限は各教委にあると規定する一方で、教科書無償措置法は、同一採択地区内では同じ教科書を使うよう定めているからである。

二つの法律は、今回の八重山地区のケースのように異なる結果を想定していない。

文科省が法律の矛盾の解消に努めることなく放置する自身の怠慢を棚に上げながら、竹富町教委に育鵬社版の採択を迫るのは、全く筋が通らない。

地方自治法に基づく是正要求に罰則はないが、ことし3月施行の改正地方自治法で、従わない自治体に対し、国が違法確認訴訟を起こすことが可能になった。

文科省がこの手法を選択するのであれば、離島の小さな町の教育行政に露骨に圧力をかけることになる。暴挙と言わざるを得ない。

■ ■

教育への政治介入はあってはならないことはいうまでもない。圧力や押し付けは、民主的な教育現場からは最もかけ離れた行為だ。

政治介入によって被害を受けるのは竹富町の生徒たちであり、教師である。文科省には生徒たちのことが念頭にあるのだろうか。

竹富町教委の採択には何の瑕疵(かし)もない。文科省は地方教育行政にこれ以上の混乱を引き起こしてはならない。

●下村文科相「ルール守るべき」 県教委に是正要求指示

【琉球新報電子版】 2013年10月18日

【東京】下村博文文部科学相は18日、八重山採択地区協議会が答申した中学公民教科書と別の教科書を採択した竹富町教育委員会の決定が教科書無償措置法に違反しているとして、是正を要求するよう県教育委員会に指示した。政府が地方自治法に基づいて教育行政に是正要求を発動するのは初めて。下村氏は「再三にわたって指導、助言をしてきた。法治国家としてのルールを守ってほしい」と述べた。

是正要求をした場合、自治体側に対応を見直す義務が生じるが、従わなくても罰則はない。

竹富町が拒否した教科書は保守色が強い育鵬社版。育鵬社版の教科書は沖縄の米軍基地負担にあまり触れていないなどの批判がある。

下村氏は「来年度以降、同じ問題が起こらないように法律の明確化を併せて検討したい」と述べ、無償措置法を改定する考えを示した。

一方、県義務教育課は文科省教科書課から同日午前、メールで是正要求の文書を発送したとの報告を受けた。

23日に開かれる教育委員会の会議で県の対応を協議する。諸見里明県教育長は18日、「文科相からの是正要求の指示は残念な思いだが、重く受け止める」とのコメントを発表した。

それなりに状況をまとめているページ

●教科書問題:都教育委6人に住民監査請求 市民団体

毎日新聞 2013年10月17日

東京都教育委員会が特定の日本史教科書を選定しないよう各都立高校に通知した問題で、琉球大の高嶋伸欣(のぶよし)名誉教授(教育学)ら市民団体のメンバー327人が17日、教育委員6人に報酬の一部返還を求める住民監査請求を起こした。

都教委は6月27日の定例委員会で、実教出版の日本史教科書に国旗国家法を巡り不適切な記述があるとの見解をまとめ、各校に通知した。請求ではこうした行為が憲法の規定する学問の自由や教育を受ける権利を侵害したとしている。【和田浩幸】

| Trackback ( )

|

アメリカの財政問題、 「Xデー」とされた10月17日は昨日、やっぱり世界に与える影響は大きいので、注目していた。

大統領の医療保険改革(オバマケア)を修正させたかった共和党は、結局、何の修正もないままで合意した。

債務引き上げ法は、

上院は、賛成81、反対18で可決。

下院は、賛成285、反対144で可決。

テレビのニュースでは、大統領は、「勝者はいない。損失が残っただけ」との旨を述べていた。

産経によれば、共和党を妥協させたことの一つは、

★「共和党の一連の対応への不支持率は74%にまで上昇し」

という。 しかし、

★「共和党保守強硬派のティーパーティー(茶会党)系の議員は、オバマケアに対する戦いを続けていく方策を見つける意向を示している。」

という。

それもあってか、今回は根本的な問題解決ではなく、年明け早々に再び政府機関閉鎖の危機状況になる、という。

そのあたりの現状を報道から記録しておいた。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●米、デフォルト回避=政府機関、きょう再開-上下院が合意案可決

時事(2013/10/17-13:48)

【ワシントン時事】米上下両院は16日夜、連邦債務上限引き上げと政府機関再開に向けた上院与野党合意案をいずれも賛成多数で可決した。

オバマ大統領は17日未明に署名、関連法が成立した。

深刻な金融危機を招くと懸念された米国債のデフォルト(債務不履行)は17日の「期限」ぎりぎりで回避、2週間以上続いた政府機関の閉鎖は同日解除される。

上院の可決を受け、オバマ大統領はホワイトハウスで声明を発表。「与野党の指導者に感謝する。政府機関は速やかに再開される」と宣言した。

上院与野党は16日昼、連邦債務の法定上限を来年2月7日までの借り入れ分について引き上げ、デフォルトを回避するとともに、同年1月15日までの2014会計年度(13年10月~14年9月)暫定予算を成立させて政府機関を再開することで合意。

また、今年12月中旬までに超党派で財政赤字削減策をまとめるほか、医療保険改革法(通称オバマケア)に基づく個人の所得確認を厳格化することでも一致した。

協議を続けた上院の与党民主党のリード院内総務は16日、本会議場で「超党派による歴史的な合意だ」と表明。野党共和党のマコネル院内総務も「最も緊急性の高い問題をきょう解決できるよう望む」と強調した。

●「勝者はいない」結末 米デフォルト回避の舞台裏

産経 2013.10.18 00:01

【ワシントン=青木伸行】米国のデフォルト(債務不履行)の危機は、調整機能を失った下院に代わり、かろうじて“良識”を発揮した上院の主導により土壇場で回避された。

抵抗を続けた下院共和党も最後は折れた。デフォルト突入への秒読みが進む中、「危機バネ」が働いた格好だ。

16日午後10時(日本時間17日午前11時)過ぎ、連邦議会議事堂の下院本会議場。賛成285、反対144で債務引き上げ法が可決されると一瞬、ざわめきが起こった。デフォルトに陥る“日付変更線”まで2時間足らず。きわどいタイミングでデフォルトの回避が確定した瞬間だった。

これに先立つ午後8時(同午前9時)過ぎ、上院は賛成81、反対18で可決していた。

この日は前日に引き続き、民主党のリード、共和党のマコネル両上院院内総務による午前の最終調整で幕を開ける。世界の憂慮の視線が注がれる中、リード氏は正午(同午前1時)過ぎ、上院本会議場で「合意に達した」と明らかにした。オバマ大統領と下院共和党の協議が行き詰まり、与野党の上院指導部が乗り出してから5日目。だがリード、マコネル両氏に満面の笑みは見られない。

合意の内容では、オバマ氏がメンツに懸け死守しようとする医療保険改革(オバマケア)は“無傷”。これでは、調整能力を失っているベイナー下院議長をトップとし、保守強硬派を抱える下院共和党が受け入れない恐れがあったのだ。

合意内容は直ちに下院に伝えられる。午後3時(同午前4時)過ぎ、議事堂内の「HC5」室。共和党下院議員総会に向かうベイナー氏の表情は、厳しかった。

しかし総会後、ベイナー氏が放った言葉が空気を一変させる。

「われわれはよく闘った。勝たなかっただけだ」 “敗北宣言”である。理由は「デフォルトのリスク」。共和党の一連の対応への不支持率は74%にまで上昇し、デフォルトに突入すれば国内外からの批判を一身に浴びてしまう。

だが、保守強硬派の怒りは収まらない。ゴマート下院議員は「法案に反対票を投じる」と息巻いた。

米メディアの一部は今回の結末を、「オバマ氏の勝利」とみる。しかし世界の米国への信頼は大きく傷ついた。米紙ワシントン・ポストは米国の「政治システム」を「敗者」に挙げた。

夜、ホワイトハウスで記者会見したオバマ氏は「(政治に)不一致があるとき、国民に損害を与えないようにするという教訓を学んだ」と語った。政治に翻弄されたのは、ほかならぬ国民である。これらの意味で、「勝者はいない」(カーニー大統領報道官)結末だったといえよう。

●米の危機、土壇場で回避 債務上限引き上げ可決、再燃は必至

産経ビズ 2013.10.18 05:00

米議会の上下両院は16日夜(日本時間17日午前)、連邦債務の上限引き上げと政府機関の閉鎖解除に向けた法案を可決、17日にオバマ大統領が署名して法案は成立した。世界経済を危機的な状況に陥らせると懸念されていた米国のデフォルト(債務不履行)は土壇場で回避され、政府機関も同日、活動を再開した。ひとまず危機は去ったものの、今回の措置も暫定的なものにすぎず、年末にかけて与野党間の駆け引きが再燃する。

◆政府機関は再開

与党民主党が多数派を占める上院の本会議は16日夜、同法案を賛成81、反対18で可決。野党共和党が過半を握る下院本会議も賛成285、反対144で可決した。ホワイトハウスによるとオバマ大統領は翌日未明に署名した。

オバマ大統領は上院での採決後にホワイトハウスで「政府機関を速やかに再開する。われわれの企業と米国民を覆っていた不確実性と不安の暗雲を振り払える」と強調した。米行政管理予算局(OMB)のバーウェル局長は、連邦機関は17日に「迅速かつ整然と」業務を再開するよう指示され、一時帰休していた職員は仕事に戻ることを認められたと述べた。

法案の成立により、米政府による国債発行は来年2月7日まで可能となり、債務上限が事実上、引き上げられた。

また予算は同1月15日まで、共和党が認める水準で確保されることになった。

カーニー大統領報道官はこれらの措置で「必要なことが実現する」としている。

オバマ大統領は数週間にわたる膠着(こうちゃく)状態の果てに、医療保険改革法(オバマケア)に対する下院共和党による正面攻撃をどうにか回避し、債務上限の引き上げで譲歩を引き出すことに成功した。

とはいえ、財政政策をめぐる両党の対立は解消されておらず、4カ月後に、再び同じ問題に対処する必要がある。

共和党のベイナー下院議長は16日、法案の採決に先立ち、上院の合意を容認する意向を示していた。

法案には共和党が求めていた大きな政策変更は盛り込まれていない。ベイナー氏は17日、地元オハイオ州のラジオ局のインタビューで「われわれはよく戦った。ただ勝利には結び付かなかった」と語った。

民主党のシューマー上院議員(ニューヨーク州)は今回の問題について「数百万人が給与を失う憂き目に遭った。景気は足を引っ張られ、米国に対する信頼も揺さぶられた」と共和党の対応を批判した。

◆経済損失2兆円超

今後の焦点は一連の新たな期限に移る。それによって社会保障制度やメディケア(高齢者向け医療保険制度)を含むプログラム向け支出や税制をめぐって政治的攻防が続く見通しだ。与野党間の予算交渉をまとめる期限として設定された12月13日が最初の期限となる。共和党保守強硬派のティーパーティー(茶会党)系の議員は、オバマケアに対する戦いを続けていく方策を見つける意向を示している。

ワシントンでは危機によって政治が対応を迫られる「危機による統治」が半ば常態化しているため、金融市場は今回の問題でもあまり動揺せず、同様の事態に見舞われた2年前のようにぎりぎりで妥結に至ることも正しく予想していた。

与野党の合意が伝わった16日の米株式相場は大幅反発。S&P500種株価指数は前日比1.4%高の1721.54と過去最高に迫る水準を付け、ダウ工業株30種平均も同1.4%高の1万5373ドルと、約3週間ぶりの高値を記録した。米10年物国債の利回りは2.65%と0.01ポイント下がった。

一方、16日間に及んだ一部政府機関の閉鎖は労働者の収入や米経済に打撃を与えた。米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は16日、米経済の経済損失が少なくとも240億ドル(約2兆3686億円)に上るとの試算を発表した。米政府による債券発行や支払いが通常のペースに戻るには数週間から数カ月かかる見通し。

共和党のマコネル上院院内総務と交渉した民主党のリード上院院内総務は「今回の妥協によって、米経済にとって死活的に重要な安定がもたらされる」と強調している。(ブルームバーグ Richard Rubin、Roxana Tiron)

●米議会が債務上限引き上げ可決、政府機関再開しデフォルト回避へ

ロイター 2013年 10月 17日 12:13

[ワシントン 16日 ロイター] - 米議会は16日、債務上限を短期的に引き上げ、政府機関を再開するための暫定予算を盛り込んだ法案を可決した。世界経済に甚大な影響を及ぼすと懸念されていた米国のデフォルト(債務不履行)は、土壇場で回避された。

上院に続き下院も可決した。共和党は医療保険制度改革法(オバマケア)修正と結びつけた抵抗を断念した。オバマ大統領は直ちに法案に署名し、政府機関を再開する意向を示している。

ただ法案可決は暫定措置に過ぎず、根本的な問題解決ではない。

今回の可決により、政府資金は来年1月15日まで手当てされ、連邦債務の上限は2月7日まで引き上げられるが、年明け早々に再び政府機関閉鎖の危機に直面する可能性がある。

上院の両党指導部の合意を受け、16日の米株市場は過去最高値に迫る上昇となった。17日序盤のアジア市場も上昇している。

オバマ大統領は、上院での法案可決後に「不確実性という雲を企業や国民から取り除き始めることができる。われわれは、危機対応に長時間を費やす習慣から脱却しなければならない」と述べた。

上院採決では賛成が81票、反対が18票だった。共和党が多数を占める下院は賛成が285票、反対が144票。オバマ大統領は16日中に署名する。

暫定予算の不成立により米政府機関は10月1日から一部閉鎖され、多くの職員が自宅待機を余儀なくされた。政府機関の完全再開には数日を要する見込み。

債務上限引き上げは2月7日までとなっているが、財務省の措置により暫定的にこれ以降の借り入れも可能となる。

法案の議会通過は、歳出と社会保障をめぐる共和党とホワイトハウスの対立の、一時的休戦と位置付けられる。

対立により米国の意思決定や政府の基本機能は度々機能不全に陥り、同盟国や最大債権国である中国をはじめ各国に懸念が広がった。

財務省は、こうした状況は安全な投資先かつ安定した金融センターとしての米国の評価を損なうリスクがあると警告していた。

上院での民主・共和両党による合意は、オバマ大統領の勝利であり共和党の敗北を意味する。大統領は、医療保険制度改革法(オバマケア)修正に向けた交渉を断固として受け付けず、共和党は国民からの強い批判に直面する結果となった。

今のところ、求心力低下が指摘されているベイナー議長のリーダーシップが脅かされる兆候はみられない。議長は午後の共和党の会合で拍手喝采を受けており、一般議員の間で存在感を強めたとの見方もある。

| Trackback ( )

|

|

|