先日から今日まで「5日間」、名古屋市立大学病院で放射線治療を受けた。

治療の初日は、「仮に付けたマーカー」を前提して、「照射の詳細な位置決め」がある。これに時間がかかる。

その初日が2月2日と決まった・・・が、日中は空いてる時間がないということで、「17時からでよいですか」との質問があり、すぐに決まった。

自宅から名市大まで、車で「基本は1時間かかる」ので、当日は15時半に家を出ることができるように準備し荷物を積んで、

さて・・・車のエンジンをスタートさせようとした。

ところが

・・・・えっ・・・エエッ・・・、エンジンがかからない。

さすが、焦った・・・

「取扱説明書」出して調べてみると、補助バッテリー上がり、と書いてある。そのページは、付箋が付けてあったので、念のために、つけておいたのだろう・・・・

ともかく、何度か試してみてもダメなので、取説に従った。

果たして、ハイブリッド車のバッテリー系ってどうなっているのか・・・許される時間は、20分程度。

補助バッテリーの位置は分かった。プラス極のキャップも外せた。

続いて、10数年前から使っている12ボルト・24ボルト両用のハイパワー高速充電器をもってきて、直近のコンセントからつないだ・・・

それでも、エンジンはかからなかった。

・・・なんだなんだ・・・、充電器のランプがついていない・・・最初に考えたのは、ハイブリッド車だからダメなの?! ということ。

ま、こういうときにこそ冷静になれ、と言い聞かせて、充電器が不調であるとの結論。

昨年秋には使えたんだけど・・、緊急時に限って皮肉なことが発生する・・・

仕方なしに、15年ほど前に買った、ごくごく小型の12ボルトのポータブル充電器を接続。

ランプが着いて、作動していることは確認できた。

エンジンをスタートさせようとしたが、かからない。

・・・・また、焦り感。

何が悪いのかもう一度、「取扱説明書」をしっかりと読み直してみた。

最後のところに「充電は5分ほどかかります」旨が明記してあった・・・・

時間は、もう15時45分に近くなっている・・・

焦る気持ちを抑えて、5分待ち。

・・・やったね・・・エンジンがスタートした、これで、せっかく、残業で日程を組んでくれたのであろう放射線科の技師の皆さんにも迷惑をかけずに済む・・・あとは、安全運転で行くだけ・・・

当然、ポータブル充電器と延長コードは念のために、積んで・・・

かくして名市大病院の放射線科の受付には16時55分に入ることができた・・・

ということで、今日は、ハイブリッド車のバッテリーが上がりのことの解説情報にリンクし、一部は抜粋しておく。

肝心の5日間の放射線治療のことは明日に書く予定にする。

なお、昨日2月7日の私のブログへのアクセスは「閲覧数1,622 訪問者数671」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、2位あたり ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●ハイブリッド車のバッテリー上がりの対処法は?ハイブリッドならでは注意点も解説!

車の修理・交換・板金のことならシュリナビ 2020年1月24日

・・・(略)・・・ハイブリッドでもバッテリー上がりは起こる!ハイブリッド車でもバッテリー上がりはおこります。

そしてバッテリーが上がってしまうと、エンジンをかけることができなくなってしまいます。

ハイブリッドのバッテリーはエンジン車に比べてとても大きく、バッテリー上がりなどあまり起こおこらないように感じる方もいることでしょう。

しかしハイブリッド車にも12Vのバッテリーが積まれてあり、そのバッテリーが上がってしまうことにより、エンジン車のバッテリー上がりと同様の症状が現れます。

バッテリー上がりに関しては、エンジン車、ハイブリッド車関係なく発生するので注意が必要です。

ハイブリッドのバッテリー上がりの原因は補機バッテリー

エンジン車での電気供給源は12Vバッテリーが基本です。

ではハイブリッドはどうなのでしょうか。

実はハイブリッドにもエンジン車と同様に12Vのバッテリーが使われています。

しかしエンジン車に使われているバッテリーとは種類の異なる、ハイブリッド専用バッテリーが使用されているのです。

このバッテリーを「補機バッテリー」と呼びます。 このバッテリーを「補機バッテリー」と呼びます。

補機バッテリーによりメーター系を表示したり、カーナビやパワーウインドウを動かすことができます。

・・・(略)・・・何が違うのかというと、電気供給をする場所が異なるという点。

・・・(略)・・・ハイブリッドのバッテリー上がりの対処法は?

ハイブリッド車に搭載されているバッテリーについて説明してきましたが、もし愛車のバッテリーが上がってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

バッテリー上がりの対処法は、ハイブリッド車ならではの注意点も存在します。

エンジン車と同様に対処してしまうと、取り返しのつかない事態にもなりかねません。

これからハイブリッド車のバッテリー上がりについての対処法をご紹介しますので、参考動画付きなのでぜひ参考にしていただければと思います。

ハイブリッドのバッテリー上がりはジャンピングで解決できる

・・・(以下、略)・・・

●ハイブリッド車でも「バッテリーあがり」は起こる?

クルマ情報サイト‐GAZOO 2015.02.23

・・・(略)・・・

「プリウスやアクアを始めとしたハイブリッド車でも、バッテリーあがりは起こります。

トヨタ車の場合、システムを起動する『補機バッテリー』は、走行用バッテリーと別なのです。

『READY』の表示がない状態(ガソリン車でキーONの状態)でオーディオやライトを使ったり、渋滞中や停車中に電装品をたくさん使ったりすると、バッテリーあがりが起こりやすくなります」(西川さん)

補機バッテリーは、通常のガソリン車のバッテリーと同じような役割を果たしているようですね。では、補機バッテリーがあがってシステムが起動できなくなったら、どうしたらいいのでしょうか?

ハイブリッド車の補機バッテリーも“ジャンピング”で回復できる!

「通常のガソリン車と同じように、ブースターケーブルで“ジャンピング”ができます。ただし、ケーブルの端子を接続する場所が特殊なので、注意してください。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

日本の政権の政治家たちは、世界から見ての日本の現状の評価を気にしていない、らしい。

環境問題などはその典型。

おりしも、イギリスで開催のCOP26。次のような評価を受けた。

★外務省/岸田総理大臣によるCOP26出席/令和3年11月2日

★≪岸田首相演説に「化石賞」 石炭火力の継続理由≫(共同 2021/11/3)

そこで、上記のほか、次にリンクし、抜粋して、日本の後進性を記録しておこう。

●2022年末までに化石燃料事業への公的支援停止 米欧など合意/毎日 2021/11/04

●脱「石炭火力」加速 狭まる日本包囲網―COP26/時事 2021年11月06日

●ドイツ・韓国・ポーランドなど石炭主力国も「石炭火力廃止」に署名/オルタナ 11/5

●石炭火力廃止、同意見送りの日本 脱炭素へ打開策見えず COP26/日経 2021年11月6日

●日本の若者ら「石炭火力早期廃止」訴え COP26合わせ/テレ朝 11/7

なお、昨日11月6日の私のブログへのアクセスは「閲覧数3,314 訪問者数1,082」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、2位あたり ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●岸田総理大臣によるCOP26出席

令和3年11月2日

11月2日、岸田総理は英国グラスゴーにおいてCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)の首脳級会合である世界リーダーズ・サミット等に出席したところ、概要は以下のとおりです。

(本件首脳級会合は、2015年のパリ協定採択後初めての首脳級会合。)

・・・(以下、略)・・・

●COP26首相演説に「化石賞」 石炭火力の継続理由

共同 2021/11/3

石炭火力の廃止を訴える環境団体のメンバーら=2日、英グラスゴー(共同) 石炭火力の廃止を訴える環境団体のメンバーら=2日、英グラスゴー(共同)

【グラスゴー共同】世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は2日、地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に日本を選んだと発表した。

岸田文雄首相が国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)首脳級会合で、二酸化炭素(CO2)の排出が多い石炭火力発電の廃止の道筋を示さなかったことを理由に挙げた。

同団体は「脱石炭が今回のCOPで優先目標なのに、日本は2030年以降も使い続けようとしている」と批判した。

化石賞は各国の発言内容などに基づいて決定。日本は前回のCOP25でも石炭火力を理由に2度受賞している。

●COP26首脳級会合 米は主導権アピール 日本は化石賞

news23 3日

気候変動問題を話し合うCOP26の首脳級会合が行われ、アメリカが中国を批判し、主導権を握る姿勢を鮮明にしました。また日本は、NGO団体から「対策に後ろ向きな国」として、「化石賞」を贈られました。

●2022年末までに化石燃料事業への公的支援停止 米欧など合意

毎日 2021/11/04

英グラスゴーで開催中の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)で、英政府は4日、米国など20カ国が国外での火力発電などの化石燃料事業への公的融資を2022年末までに停止することに合意したと発表した。天然ガスを含む全ての化石燃料事業への公的融資停止に関する合意は初めてだという。

合意には米国▽カナダ▽ニュージーランド――などが参加。公的融資停止の対象は「二酸化炭素(CO2)排出削減対策が取られていない」事業としている。対策としては、英政府関係者によると「CO2を回収・貯留する技術(CCS)」を想定しているという。合意に日本は参加していない。・・・(略)・・・

英国は「石炭が気候変動の最大の原因」として、世界で石炭火力全廃に道筋をつけることをCOP26での最重要課題の一つに位置づけている。当初は主要経済国は30年、途上国は40年までの全廃に合意するよう呼びかけていたが、合意した期限は「30年代」「40年代」などと事実上期限を延長することで多くの賛同を取り付けたとみられる。

日本政府は20年、国内でCO2排出量の多い非効率な石炭火力の9割を30年度までに休廃止する方針を決めたが、全廃の時期は明らかにしていない。

・・・(以下、略)・・・

●脱「石炭火力」加速 狭まる日本包囲網―COP26

時事 2021年11月06日

温室効果ガスの排出量を削減するため、石炭火力発電の廃止に向けた流れが加速している。国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)で、排出削減対策がない石炭火力発電所の廃止を盛り込んだ声明に、欧州主要国をはじめとする46カ国・地域が署名。アジアの新興国も脱「石炭火力」賛成に回り、利用し続けたい日本に対する包囲網は一段と狭まった。

・・・(以下、略)・・・

●ドイツ・韓国・ポーランドなど石炭主力国も「石炭火力廃止」に署名

オルタナ 11/5

英グラスゴーで開催中のCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)で11月4日(現地時間)、46ヵ国が石炭火力発電の廃止、新規建設停止に署名した。46ヵ国には議長国の英国や欧州連合(EU)のほか、廃止を初表明した23ヵ国も含み、石炭火力の使用が多いポーランド、インドネシア、韓国、ベトナム、ウクライナなども名を連ねた。(オルタナ編集部・長濱慎)

・・・(以下、略)・・・

●石炭火力廃止、同意見送りの日本 脱炭素へ打開策見えず COP26

日経 2021年11月6日

英国で開催中の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で日本政府は石炭火力発電所の廃止を約束する議長国・英国の声明に賛同しなかった。依存度引き下げを目指すにとどまり、海外からの逆風は強まる。足元では液化天然ガス(LNG)などの価格高騰や、電力需給の逼迫懸念も高まり、脱炭素と安定供給の両立は揺らいでいる。

・・・(以下、略)・・・

●日本の若者ら「石炭火力早期廃止」訴え COP26合わせ

テレ朝 11/7 0:03

イギリスで開催されている気候変動に関する国際会議「COP26」に合わせ、日本の若者らが政府に石炭火力の早期廃止などを訴えました。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

ホームセンターなどでLED電球を見て、買おうかと思ったことが度々ある。電気代が安い、長持ち、とされるから。

とはいえ、価格が高いから買わない。

自治体や企業などでは、高額な支出をして替えたところも少なくないようだ。

最近、この「寿命」に疑問が出されている。いろいろと調べてみて、下記に記録しておく。

ともかく、「光を発する」部分の問題でなく、電球を構成している部品の「寿命」の問題らしい。・・・となると、一つの製品としての「LED電球」はメーカーの改善を求めるしかないのかも。

多額の税金をつぎ込んだところはどうしたらいい??・・・との声もでそう。

●長寿命のLED電球が突然つかない!その対応は! panasonic/かゆい所に手がとどく!そこか知りたかった!家電等 徹底検証! 2018.11.24/10年以上玉切れしない!など記載があるものもあるがなぜ点滅?

●LED電球「10年もつ」に疑問の声 「また切れた」の声続出の理由とは/j-cast 2016/2/24/ここ最近で急速に普及した次世代の照明器具をめぐり、こんな「疑惑」がネットで注目を集めている。

●LEDの寿命は、本当に10年持つのでしょうか?/LED照明メーカー 株式会社スリーエス/LED電球のウリは、超寿命と省電力。省電力は実証/が、実際は10年経つ前に壊れるケースもある/LEDの寿命はあくまでも理論上のもの。実際に10年使われたLED電球はまだありません。

●LED電球・照明の寿命・球切れ/大塚商会/電球そのものが劣化したのではなく、電球内部に組み込まれている電子回路の故障が原因

●10年持つはずのLED電球が「また切れた」の声続出の理由とは/NAVER まとめ 2017年07月10日/高い省電力性能と「4万時間」ともいわれる長寿命がウリのはずが、ネット上で「買ったばかりなのにLED電球が切れた」との報告が相次いでいる

●なぜLED電球の寿命はだんだん短くなっているのか?/GIGAZINE 2019年02月07日 23時00分/LED電球は光を発するLEDチップだけでなく、電源から送られる交流電流を直流電流に変換するLEDドライバ、電解コンデンサなどの部品から構成されている/部品の中で最も寿命を制限しているのが、半導体と電解コンデンサ

なお、今朝の気温は1.5度。ウォーキングは突然、吹雪になってきたので早々に休止。

昨日2月10日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,443 訪問者数1,363」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●長寿命のLED電球が突然つかない!その対応は! panasonic

かゆい所に手がとどく!そこか知りたかった!家電等 徹底検証! 2018.11.24

・・・(略)・・・しかし10年以上玉切れしない!など記載があるものもあるがなぜ点滅? ・・・(略)・・・しかし10年以上玉切れしない!など記載があるものもあるがなぜ点滅?

これは点滅故障と呼ばれるもの・・・

LEDの発光する部分が故障し点灯しない訳ではなく、点灯させる回路の故障が原因の場合がほとんどである。

・・・(略)・・・今回、連絡したのがPANASONICである。

電話で修理できるか確認すると驚く返答が

「LED電球保証制度」があります。

なんと購入日、もしくは製造日より5年以内なら無償で交換できる制度との事!

しかし、しばらくして点灯しなくなった場合!正直、購入日や数年前のレシートを持っておられる方はいらっしゃるのか?

製造日からの判断でも申請できるのだが、そもそも、どこに製造日が記載れているのか?箱はとっくに捨てているが。。。

・・・(以下、略)・・・

|

●LED電球「10年もつ」に疑問の声 「また切れた」の声続出の理由とは

j-cast 2016/2/24

LED電球は本当に長寿命なのか――。「10年もつ」との触れ込みで登場し、ここ最近で急速に普及した次世代の照明器具をめぐり、こんな「疑惑」がネットで注目を集めている。

高い省電力性能と「4万時間」ともいわれる長寿命がウリのはずが、ネット上で「買ったばかりなのにLED電球が切れた」との報告が相次いでいるのだ。

LED電球の寿命は「短い」って本当なの?

「10年もつはずのLEDが...」

●LEDの寿命は、本当に10年持つのでしょうか?

LED照明メーカー 株式会社スリーエス![]()

LED電球のウリは、超寿命と省電力。省電力は実証されていますが、寿命の方はどうなのでしょうか。「10年持つ」と言われてきましたが、実際は10年経つ前に壊れるケースもあるようです。原因と対策についてまとめました。

LEDは原理的に球切れはしない。では寿命はどれくらい?

電球の寿命はだいたい、以下のように言われています。

・白熱電球 1,000〜2,000時間(一日6時間点灯の場合、166日〜333日)

・蛍光灯 6,000~12,000時間(一日6時間点灯の場合、1,000日〜2,000日)

・LED 40,000〜50,000時間(一日6時間点灯の場合、6,666日〜8,333日)

LEDが圧倒的に長寿命です。6,666日は約18年です!

LED電球は、白熱電球のように球切れはしません。

・・・(略)・・・

原理的には半永久的に使えるんじゃ!

実際に10年以上使われたLED電球はまだありません

ただし、LEDの寿命はあくまでも理論上のもの。実際に10年使われたLED電球はまだありません。LED電球が家庭に普及するようになったのは2009年頃だからです。 LEDの発光原理が発見されたのは100年以上も前のことですが、灯りとして使えるようになるには、青色LEDが必要でした。80年代の終わりから90年代にかけて、青色LEDの技術が次々と開発され、2014年には、赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏がノーベル物理学賞を受賞しました。

2006年に装飾用のLED電球が東芝から発売され、2007年には一般照明用のLED電球も発売されました。パナソニックは2008年に発売を開始。 しかし、当時のLED電球はまだ開発途上のもので、暗い上に眩しいといったデメリットがありました。 白熱電球に置き換えて使えるというレベルのLED電球が登場したのは、2009年のことです。 つまり、LED電球の歴史はまだ7年程度ということです。

10年経たないのに壊れることもあるのはなぜ?

Yahoo知恵袋」や「教えてgoo」には、「すぐにLED電球が壊れた」という投稿が散見されます。件数は不明ですが、国民生活センターにも相談が寄せられ回答記事が掲載されています。確かに、10年持たずにLEDが壊れる事例は出ています。

故障の多くは発光ダイオードの部分でなく、基盤が壊れるためと考えられています。LEDの光にはほとんど熱が含まれませんが、電球の根本の電源部分は高温になります。この基盤にあるコンデンサが壊れたり、熱で配線やハンダが傷んでとれてしまうのです。

LED電球の根本の部分には、放熱するためのヒートシンクが付けられています。しかし、熱がこもりやすい照明器具を使うと、放熱が間に合いません。だから、本来LED電球には専用の照明器具が望ましく、お風呂場の照明器具のように密閉タイプの灯具には使えないことが説明書には書いてあります。

しかし、密閉タイプの照明器具でなくても壊れる事例は起きているので、「値段が高くても10年持つから元が取れる」とLED電球を購入した人は当然納得できないでしょう。 残念なことですが、LED電球が市場に出回り始めた頃には、粗悪な海外製品も溢れていました。また、照明メーカーは少々先走っていました。LEDは確かに凄い発明ですが、実際に10年使えた実績がないのに長寿命を謳いすぎたと言わざるを得ません。また、基盤部分が熱に弱く灯具との相性があることの周知も後手後手でした。

では、「LED電球って当たり外れのあるいい加減なものなのか」「壊れても泣き寝入りなの?」というと、そんなことはありません。

LEDの技術は格段に進歩。5年補償も登場・・・(以下、略)・・・

●LED電球・照明の寿命・球切れ

大塚商会

LED電球・LED照明の寿命・球切れは、約4万時間というのが一般的です。この数字は、使用開始時の明るさの70%程度になる時間を示しています。LED電球は、突然切れて点灯しなくなることはなく、使用しているうちに次第に光力が弱くなっていきます。

・・・(略)・・・電球内部の電子回路の故障でLEDが突然「球切れ」になることも

LED電球が突然点灯しなくなるケースは、電球そのものが劣化したのではなく、電球内部に組み込まれている電子回路の故障が原因です。回路そのものがずさんなものであったりすると、劣化が早くなり発光部分に電気が届かなくなって突然点灯しなくなることがあります。また、周囲の環境の温度が高くなると、当然電球内部の温度も上がります。この温度が一定数値を超えると通電しなくなるよう回路が設計されていて、そのために点灯しなくなるというケースがあります。LED電球は、発光するLEDチップそのものはほとんど熱を発生させませんが、組み込まれている回路部分が発熱します

・・・(以下、略)・・・

●10年持つはずのLED電球が「また切れた」の声続出の理由とは

NAVER まとめ 2017年07月10日

高い省電力性能と「4万時間」ともいわれる長寿命がウリのはずが、ネット上で「買ったばかりなのにLED電球が切れた」との報告が相次いでいるのだ。・・・(以下、略)・・・

●なぜLED電球の寿命はだんだん短くなっているのか?

GIGAZINE 2019年02月07日 23時00分

・・・(略)・・・

LED電球は光を発するLEDチップだけでなく、電源から送られる交流電流を直流電流に変換するLEDドライバ、電解コンデンサなどの部品から構成されているとのこと。寿命が7500時間のLED電球はLEDチップとLEDドライバが同じボード上に存在している一方、1万5000時間や2万5000時間の寿命を持つLED電球はLEDチップとLEDドライバが熱的に切り離されていることがわかります。

LED電球がさまざまな部品を備えている以上、故障する原因はLED電球にとって最も重要といえるLEDチップだけでなく、他の部品にもあると考えられます

・・・(略)・・・LED電球の寿命は、構成部品のうちどれか一つの寿命以上にはなりません。LED電球を構成する部品の中で最も寿命を制限しているのが、半導体と電解コンデンサであるとYapo氏は主張しています。この2つはいずれも高温によって故障する確率が上昇し、周囲の温度がおよそ10度下がると寿命が2倍になるとのこと。

・・・(略)・・・また、白色LEDの多くは青色LEDと蛍光体を組み合わせて白色を表現していますが、蛍光体は高い温度にさらされるために経年劣化し、次第に色が変わってしまうことがあります。この色が変わるメカニズムについては十分に理解されておらず、色の安定性や劣化の予測を行うことは難しいそうです。しかし、明るさの減少と色の変化がLED電球に与える影響は少なくありません。こうしたLEDの寿命に影響するさまざまな要因が時間とともに判明したことが、登場初期と比べて近年のLED電球の寿命が短くなっている理由となっています。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

今朝の気温はマイナス4度。ウォーキングはくじけず、暖かくして出かけた。その前に、電気自動車について調べてみた。

今のプリウスが9万キロになり、次を考えておく時期だから。

・・・日本では日産リーフが先を行くようだけど、調べてみるとどうも、バッテリーの問題が多そう。

「バッテリー」は温度が上がるとそれだけで消耗が早い・・・日産リーフはゴーンの経費節減の影響かどうかは知らないけれど、ともかく「バッテリー」の温度を下げる管理構造を抜いているらしい。

ロイター 2019年1月3日 によれば、★≪ノルウェー、電気自動車が世界最高の3分の1占める 18年新車販売≫だというのに、もう少し、日本の製品、車が良くなってからにした方がよさそうな印象が今朝の実感。数年内の買い替えを躊躇する。でも、その裏返しとして、自身の寿命も減るし・・・悩ましい。

・・・とそこまで調べて、あと、別件の調べごとと提案事項の整理を進めていて、先ほど気が付いたら、まだブログをアップしていなかった(汗)。急いでアップ。

今日は、以下を記録して、今後の参考としよう。

●電気自動車、走りながら充電 東大など実験 /日経 2018/12/19

●中国を走る電気自動車、位置情報など政府管理のデータセンターに送信/大紀元時報 2018年12月05日

●2018年 電気車EV 実走距離,世界1位 韓国416km,日本243km/カイカイch - 日韓交流掲示板サイト2018/11/29

●日産リーフ60kWhは実航続距離362キロ、価格398万円〜と予想/ハヤカワの充足 2018.12.10

●日産リーフの60kwhバージョン(E-plus):「ハイパーリーフ」が、まもなく発売され.../Yahoo!知恵袋 2018/12/20

●日産リーフ!新型になっても買ってはダメな理由/車の買い方【119番】 2018年12月25日

●日産の新型リーフ、本当のところはどうなのか評価した/All About 国沢 光宏

● 新型リーフの電池の劣化/Open ブログ 2017年09月16日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●ノルウェー、電気自動車が世界最高の3分の1占める 18年新車販売

ロイター 2019年1月3日 08:55

[オスロ 2日 ロイター] - 独立系のノルウェー道路連盟が2日発表した2018年の新車販売台数で、純粋な電気自動車(EV)の割合が31.2%を占め、世界最高を記録した。前年は20.8%だった。

ノルウェーは25年までに化石燃料で動く車の販売を終えるのが目標だ。二酸化炭素の排出や大気汚染を減らすため、EVへの税金免除や無料駐車場や充電施設の提供といった優遇措置で、ディーゼルやガソリンエンジンからの切り替えを促している。

18年の新車全体の販売は6.8%減の14万7929台。日産自動車(7201.T)のEVのリーフが人気で、ほかにBMW(BMWG.DE)やフォルクスワーゲン(VOWG_p.DE)の小型車や、テスラ(TSLA.O)のSUV(スポーツ多目的車)も売れた。

EVは前年比40%増の4万6092台。ディーゼルエンジン車は28%減り、ガソリン車も17%減少した。プラグインでないハイブリッド車も20%減った。

国際エネルギー機関(IEA)の別の統計によると、2017年のEVとプラグインハイブリッド車を合わせた割合は、ノルウェーが39%で世界最高だった。2位のアイスランドが12%、スウェーデンが6%だった。これに対し中国は2.2%、米国では1.2%にすぎなかった。

●電気自動車、走りながら充電 東大など実験

日経 2018/12/19

道路を走行中の電気自動車(EV)に道路から無線で電力を供給する無線給電技術の開発が本格化してきた。停車中の充電だけでは、長距離走行というEVの課題を解決できないからだ。走っている時に充電できるようになれば、車に搭載するバッテリーを小さくでき、車の低価格化にもつながる。11月からは実用化に向けた国主導のプロジェクトが始動した。

・・・(略)・・・

●中国を走る電気自動車、位置情報など政府管理のデータセンターに送信

大紀元時報 2018年12月05日 (編集・佐渡道世)

中国国内を走る日本や米国、ドイツなどの自動車メーカーの車両から、リアルタイムに位置情報を含む個人情報が、中国当局のデータセンターに送信されている。車両の所有者からは承諾を得ていない。AP通信が11月30日付けで報じた。

AP通信によると、テスラ、フォルクスワーゲン、BMW、フォード、ゼネラル・モーターズ、日産、三菱などがデータ送信を許可している。各社は、現地の法律や規制を順守するとしている。現在、この法律は新エネルギー車のみに適用している。

中国共産党政府が2016年に発表した、新エネルギーに関する法令文書によると、「中国国内の電気自動車に備えた専用機器から得た情報は、メーカーに送信される。また、メーカーは車両の位置情報、バッテリー、エンジン機能を含むデータを(政府運営の)データ監視センターに送信する」とある。

中国全土には61カ所のデータセンターがある。中国政府の管理下に置かれている。上海新エネルギー自動車公衆データ収集監視研究センターもその一つ。AP通信が撮影した写真では、壁一面を占めるスクリーンに走行車両のナンバー、車種、通過場所、走行距離、バッテリーの残量などの情報が表示されている。上海市にある22万台の電動自動車の情報が捉えられているという。ほとんどが個人の所有車だ。

報道によると、中国政府関係者は、交通安全の改善、産業開発とインフラ計画の促進のためにデータ分析は使われると述べた。人権団体ヒューマンライツウォッチがAP通信に対して、中国は車のデータ収集にますます熱心になっていると述べた。当局はすでに新疆の道路沿いに車両のデータを収集する機械を取り付けた。

中国は2017年、新エネルギー自動車と自動運転車のビッグデータを構築している。

日産自動車中国区の責任者はAP通信の取材を受けるまで、データセンターの存在を知らなかったと話す。フォード、BMWなどはコメントを拒否した。三菱はコメント依頼に返事をしなかった。GMとダイムラーは購入者の同意を得たうえで法律に従ってデータを送信していると回答した。テスラは具体的なコメントを避け、「法的な必要が生じた場合、第三者とデータ共有できる」と購入者に説明してあると返答した。

フォルクスワーゲン中国地区の責任者だけはデータが監視に利用される可能性を否定できないと返事した。

さらに、中国政府はデータ収集を通じて、海外の自動車メーカーの技術情報を取得する恐れがあり、競争力の不公平や技術盗用を招く。次世代技術・自動運転車にも同様のデータ収集機能の搭載が予想されている。自動運転車の開発は、世界一の製造大国ビジョンを掲げる国策「中国製造2025」にも記載されている。

●2018年 電気車EV 実走距離,世界1位 韓国416km,日本243km

カイカイch - 日韓交流掲示板サイト2018/11/29

韓国,現代車のコナ·エレクトリックが,英国最高権威の自動車専門誌"ワッカ(What Car)"の電気車モデル別の走行距離テストで,米国のテスラモデルS,ジャガーI-PACEなどを抜いて,最も遠い距離を走った。

ワッカは実際,道路で一般的な運転方式でテストを進める"リアルレンジ(RealRange)"を通じて,現在販売されている多様な電気車の1回充電後,実際の走行距離を測定した。

同テストで,現代車のコナ·エレクトリック(64キロワット)は,1回の充電でなんと259マイル(416キロ)を走行した。 コナ·エレクトリックの1回の充電走行距離は複合基準406キロだ。

ジャガーの電気自動車"I-PACE"は,253マイル(407km)を走り,2位にランクされた。 I-PACEは90kWhリチウムイオン電池を搭載しており,WLTP基準では最大走行距離は480kmだ。

起亜車のニロEV(64kWh)がI-PACEと同じ距離を記録し,2位タイに上がり,テスラのモデルS75Dは204マイル(328キロ),39kWh容量のバッテリーを搭載したコナ·エレクトリックは158マイル(254キロ)を走った。

2019年 日産リーフは243キロ

●日産リーフ60kWhは実航続距離362キロ、価格398万円〜と予想

ハヤカワの充足 2018.10.19 / 2018.12.10

『Carsdirect.com』に掲載されたニュース記事によると、60kWhリーフは40kWhに対して約5,500ドルの価格アップとなるようです。日本円にして約62万円アップですね。

l7h

肝心の航続距離ですが、最大225マイルと予想されています。約362キロ走れる計算です。(ちなみに40kWhリーフは最大150マイル、約240キロ走れるとしています。)

これはJC08ではなく、実航続距離に近いEPA基準の数値です。航続距離220マイルを謳うモデル3(ロングレンジバッテリー非搭載)にひけをとりませんね。

以前40kWhリーフを数日乗り回したことがあり、比較的高電費を狙える交通量が少ない深夜のなか走ったときは、実航続距離319キロ(バッテリー残7%)でした。

もし60kWhで走っていたら、462キロほど走れた計算になりますね。もはや僕のカーライフでは十分すぎる航続距離です。

あと数年で「EVは航続距離が短すぎる」という声は激減でしょうね。あとは充電時間やインフラ、バッテリー劣化が解決すればEVに移行するドライバーは激増でしょう。あ、でも高いんだよな〜・・・

日産新型コンセプト「IMx」が市販される頃にはどれだけEVの課題が克服されているか、楽しみですね。

●日産リーフの60kwhバージョン(E-plus):「ハイパーリーフ」が、まもなく発売され...

Yahoo!知恵袋 2018/12/20

日産リーフの60kwhバージョン(E-plus):「ハイパーリーフ」が、まもなく発売されますが、

価格はどの程度(予想)でしょうか?(補助金抜きの原価)

2018/12/2023:00:27 /s,X,Gそれぞれ50万~80万ぐらい上乗せでしょう。前車LEDライトかもしれません。ちなみにSグレードは売れないので、何らかの装備があるかもしれないです。ちなみに60KWでも走行距離は380キロぐらいだと予想してます。一回の充電で軽四のフルガソリン満タンにも勝てないですよ。60JWだと家に充電器ないと厳しいですね。

●日産リーフ!新型になっても買ってはダメな理由

車の買い方【119番】 2017年8月28日 / 更新日 : 2018年12月25日

リチウムイオン電池は開発途上であり、その基本特性は充電式乾電池とも変わらない現実!

昔、電池に関わる商品開発の部署にいたので分かりますが、どんなタイプ&高額な電池であっても製品バラツキが必ずあります。

工業製品の電池を1個ずつ、1セットずつ個体検査&出力&充電量のデータを取るのはコスト的にも時間的にも大変です。

結果、電池にはデータ上の基本性能以外に、性能差のバラツキが必ずあります。

もちろん、電池に分解修理などあり得ません!※リサイクル電池はあります。

従って電池に修理という言葉を使えません。

日産の電池保証とは修理ではなく新品交換となりますが、60万円以上であろう電池をタダでくれるでしょうか?

・・・(略)・・・

電池を知ればリーフはリスクだらけ

使わなくても機械に組込まれているだけで電池は自然放電するのをご存知ですか?

リーフに限らずどんな電池でも自然放電するとお考え下さい。

そんな蓄電量は使わなくても放電&減少しますが、様々な使用条件下では想定外の減少がどんどん起こります。

もし真夏でエアコン全開、4人乗車、荷物満載、高速渋滞で身動き取れない、そうなら電池残量は短時間で激減する、危険が危ない!?

次では使っても使わなくても減り続ける電池を知ってください。

温度変化だけでも消耗する電池

2018年の異常猛暑では、エアコン全開で走るしかありません、電池は直ぐに減って無くなってまうパターンしか考えられません。

リチウムイオン電池は使用温度環境が低ければ電気容量の減少も少なく長持ちしますが、温度が高くなればなるほどに容量が早く減ってしまいます。

街中走行ではアクセルは軽く踏むだけなので電池消耗が少なくても、高速道路ならアクセルを深く踏んでいる分だけ電池がどんどん減ってしまいます。

さらに電池容量はエアコンやライト、オーディオをシッカリ使えばそれだけ大きく減り、走行距離が短くなってしまいます。

特に真夏のエアコン温度23℃設定で5時間走行でもすれば、電池はアウトしかありません。

従ってナビ計算だけでは予定していた目的地に着けません。

レジャーシーズンの大渋滞にはまれば、充電ステーション探しで高速を降りなければなりません。

さらに充電待が5人もいたら、1人が30分としても2時間半!?、旅行が終わってしまいます。

そんな、予定走行距離をもっと激変させてしまう要因がまだありました。

高速走行で加速度的に激減する電池

高速走行80km近辺はあまり感じませんが、90Km以上では驚くべきスピードで電池残量が減ってしまいます。

季節によるエアコン使用量&時間、

ライトを使う夜間走行、

走行スピードと渋滞状況、

強烈な向かい風!?

それら全てを頭に入れながら長距離を走るなんてカーナビでも計算できません。

少し結論的なコメントですが、EVは街乗りに良くても、旅行など長距離には不向きな車です。

・・・(略)・・・

日産リーフまとめ

こんな複雑な道路構成と渋滞メッカの日本だからこそ、1回の充電で600キロ、800キロでも走るEVが安い価格で必要なんです。

それがテスラであれば環境保全意識の高いお金持ちのプロモーションに使えるのでしょうが、リーフは環境よりもガソリン代節約がメインの車です。

そうならば新車リーフを400万円で購入するよりは、100万円以内のガソリン中古車の方が相当にお得である、そう考えられませんか?

ガソリン単価¥145として15Km /リットルならば、10万キロ走行の燃料費は約97万円で済みます。

従ってリーフ新車が3年後に50万円にしかならないなら、高額な電池交換費用なら、全くペイしない車としか言えません。

●日産の新型リーフ、本当のところはどうなのか評価した

All About 国沢 光宏

・・・(略)・・・ということで従来型リーフより少し状況は良いものの「二階に上げて階段を外す」ような流れは継続中。強いて言えば来年追加されるさらに電池容量多いタイプなら(現在の40kWhから60kWhになり実用航続距離360km程度)、10年経っても実用航続距離240kmを確保出来る。

・・・(略)・・・

60kWh搭載モデルが納得出来る価格で販売され時点で「買い」としておく。ただ400万円の予算で「魅力的なクルマ」を探すと、輸入車を筆頭に多数のチョイスがある。3~5年乗った後のリセールバリューの高さを期待出来るモデルも少なくない。高い査定額の出るクルマなら、乗り換えも容易。

考えてみたら、やがてイヤでも電気自動車を買わなければならない時代がやってくる可能性が出てきた。だったら最後に楽しくて魅力的なエンジン車を買っておき、数年後に乗り換えるというチョイスなどもいい。電気自動車が大好きな私も、次は楽しいエンジン車を選ぼうと思っている。

● 新型リーフの電池の劣化

Open ブログ 2017年09月16日

新型リーフの電池の劣化は、どうだろうか? メーカーは「改善した」と主張するが、調べたら、全然ダメだと判明した。

──

EV(電気自動車)の電池の劣化は、大きな問題となる。

初代リーフは、あっという間に電池が劣化したので、大いに批判された。

・・・(略)・・・

ゆえに、電池の劣化に関する限り、日産の完敗だ。

では、テスラと日産では、どうしてこれほどの差が付くのか?

実は、テスラは電池の劣化の研究をすごくしている。その結果、「劣化に影響を及ぼすのは温度だ」と判明した。そこで、0.5度ぐらいのレベルで精密に温度調節するシステムを装備した。特に、電池の冷却システムを装備した。

実はテスラのバッテリーには大きな大きな特長があります。それは、「いつも温度管理をしている」ということです

・・・(略)・・・

以上からして、「電気自動車の完成度では、日産はテスラに完敗している」と言える。

特に、バッテリーの劣化は、容認できる範囲にない。

実は、今回、バッテリーは 30kWh から 40kWh に増えた。その分、充電回数は4分の3で済むことになる。つまり、電池の寿命は、前モデルに比べて 33% も伸びて当然だ。電池の劣化の度合いが同じでも、単に容量が増えたというだけのことで、電池の寿命は 33% も伸びて当然だ。なのに、「16万キロで66%まで落ちてしまう」という状況だ。ひどすぎる。劣化に関しては、ほとんど性能の向上がない、と言っていい。

そして、それは、当然なのだ。なぜなら、冷却システムを搭載していないからだ。テスラも、シボレー・ボルトも、冷却システムを搭載しているのに、日産だけは冷却システムを搭載していない。

これはもう、日産は設計思想からして劣っている、としか言いようがない。

・・・(略)・・・

結論。

日産の新型リーフは、電池に関する限り、「安かろう、悪かろう」というクズである。こんなものを買ってはいけない。買ってもいいのは、街乗りにしか使わない人だけだ。(走行距離の短い人。)

そのうち他社から、「冷却システムを搭載した電気自動車」というものが発売されるだろうから、そっちの方を買う方がいい。それなら、電池の劣化という問題に頭を悩まされないで済む。

・・・(略)・・・

[ 補足3 ]

新型リーフで冷却システムを搭載しなかった理由は、冷却システムを搭載するためのスペースがないことらしい。もし搭載すれば、その分、トランクの容量が大幅に削られてしまう。ただでさえ、トランクの容量は少なめである(435L)のに、こここに冷却システムを搭載したら、トランクはまともに使えなくなってしまう。

これは、リーフがハッチバックタイプであることが主な理由だ。テスラのモデルSには立派なお尻があるし、モデル3にもいくらかお尻があるが、リーフは旧型も新型も大きなお尻がない。新型は旧型のボディをほぼそのまま引き継いでいるので、大きなお尻がないのだ。そのせいで、構造上、冷却システムを搭載できない。

( ※ この点では、e-NV の一部モデルと同様だ。下記に情報あり。)

日産で、冷却システムを搭載する EV が発売されるとしたら、ハッチバックタイプではなく、大きなお尻のあるセダン・タイプとなるだろう。たとえば、このような。

→ [画像]日産、インフィニティの高級EV「LEコンセプト」

こういう別車種が出るまで、日産の EV は買わない方がいいだろう。新型リーフは、そういう車種が出るまでの、とりあえずの「つなぎ」みたいなものだ。ハッチバック形状を取ることからして、「生まれながらにして出来損ないであった」ということになる。出自が悪かったね。

| Trackback ( )

|

うちも太陽光発電の事業者なので、九州電力が原発の再稼働を進めつつ、電気が余るからと再エネとしての発電の一時停止を設置業者に求めるという本末転倒。

これについて、初の停止要請の実施前のことを10月13日のブログで、【◆太陽光発電、初の一時停止へ/供給過多による大規模停電防止/政府の再エネの主力電源化に逆行/原発や火力発電の出力を事前に少なくして、CO2排出しない再エネを最大限活用すべき】 としてまとめた。

13日、14日と2日連続で行うということで、2日目のことも見て。次を記録しておく。

全体のまとめは、もうしばらくすると各方面から総括されるだろう。

なお、今朝の気温は13度。室内でも寒さを感じる。昨日10月14日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,031 訪問者数1,229」だった。

●太陽光、2日連続で制御へ 九電が要請 /日経 2018/10/13

●九州電力 太陽光発電、連日の出力制御 きょうも62万キロワット 停電回避へ/毎日 2018年10月14日

●九電、太陽光発電を出力制御 原発優先 再エネ後退懸念/東京 2018年10月13日

●太陽光発電、14日も停止へ=利用拡大の足かせに-九電/時事 2018/10/13

●九電が初の出力制御 “原発ありき”で太陽光にシワ寄せの愚/日刊ゲンダイ 2018/10/13

●太陽光発電 買い取り減額へ 経産省、未発電業者の撤退など促す 国民負担抑制を図る/毎日 2018年10月14日

●太陽光は抑制、動き続ける原発 九州以外でも起こりうる/朝日 2018年10月14日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

(関連リンク) ◆10月13日のブログへ

●太陽光、2日連続で制御へ 九電が要請

日経 2018/10/13 18:30

九州電力は13日、九州で太陽光発電など再生可能エネルギー事業者に一時的な稼働停止を求める「出力制御」を14日も続けると発表した。13日に離島以外で初めて出力制御を実施したが、14日昼も秋晴れが続く見込みで、太陽光発電の出力増加で需給バランスが崩れ停電が起きるのを防ぐ。今後も電力消費が落ち込む年末年始などに出力制御を実施する可能性がある。

●九州電力 太陽光発電、連日の出力制御 きょうも62万キロワット 停電回避へ

毎日 2018年10月14日

九州電力は13日、九州域内の一部の太陽光発電を一時的に止める「出力制御」を離島以外で初めて実施した。九州の幅広い地域で晴天となったため、太陽光の発電量が増えて需給バランスが崩れ、大規模停電(ブラックアウト)に陥るのを防ぐのが狙い。13日は43万キロワット分を抑制する計画だったが、14日はそれを上回る62万キロワット分の太陽光を制御する予定だ。【浅川大樹】

●九電、太陽光発電を出力制御 原発優先 再エネ後退懸念

東京 2018年10月13日 夕刊

九州電力は十三日、太陽光発電の一部事業者を対象に、発電を一時的に停止するよう指示する出力制御を実施した。太陽光の発電量が増える日中に、電力供給量が需要を大きく上回ることで大規模停電が起こるのを回避するためで、実施は離島を除き全国初。国が定めたルールでは、原発などの稼働が優先される。今後も電力需要が下がる春や秋の休日に出力制御が頻発する可能性がある。再生可能エネルギーの導入意欲が後退する恐れもあり、政府の再エネ政策が岐路を迎えそうだ。 九州電力は十三日、太陽光発電の一部事業者を対象に、発電を一時的に停止するよう指示する出力制御を実施した。太陽光の発電量が増える日中に、電力供給量が需要を大きく上回ることで大規模停電が起こるのを回避するためで、実施は離島を除き全国初。国が定めたルールでは、原発などの稼働が優先される。今後も電力需要が下がる春や秋の休日に出力制御が頻発する可能性がある。再生可能エネルギーの導入意欲が後退する恐れもあり、政府の再エネ政策が岐路を迎えそうだ。

政府が東京電力福島第一原発事故を踏まえ、二〇一二年に再エネ導入を促す固定価格買い取り制度(FIT)を導入して以降、太陽光などの導入が進んだ。出力制御が頻発すれば事業者収支への影響は必至だ。

電力の需給バランスが崩れると、機器の損傷を防ぐため発電設備が自動停止し、最悪の場合は大規模停電に至る。出力制御は、北海道の地震時に発生した全域停電(ブラックアウト)のような事態を防ぐため、調整順を定めた「優先給電ルール」に基づき実施。先に火力発電の稼働を最大限抑えたり、他の電力地域に送電したりしても供給過多が見込まれる場合に行われる。

出力十キロワット以上の事業者約二万四千件から対象を選ぶ。十三日は四十三万キロワット程度を制御する計画で、熊本を除く九州六県の九千七百五十九件を対象とした。九電の担当者はこれに先立つ記者会見で「対象事業者の選定は公平性に配慮する」と説明した。今回は風力発電の制御は見送った。

一六年度の日本全体の発電電力量に占める再エネ比率は7・8%(水力発電を含めると15・3%)。このうち九州では太陽光発電の導入が進んでおり、送配電網接続量は一八年八月末時点で、大型原発約八基分に当たる八百七万キロワット。

◆導入拡大へ環境整備急務

<解説> 九州電力が全国初の本格的な再生可能エネルギーの出力制御を実施した。再エネ事業者にとっては売電収入が減少することになり、打撃となる。温室効果ガスの排出削減が世界的な課題となる中、導入拡大の基調を後退させないためにも、負担を回避できるような環境整備が急務だ。

東京電力福島第一原発事故以降、政府は固定価格買い取り制度を整備し、再エネ導入を推進。国のエネルギー基本計画では再エネの主力電源化を打ち出し、二〇三〇年度の電源構成比率で22~24%を目指す。一方、買い取り価格を二〇年代半ばには現在の半額以下に引き下げる方針だ。

出力制御とのダブルパンチとなれば、再エネ導入の機運は急速にしぼみかねない。広域で電力融通をしやすくする送電網の増強や、太陽光発電の余剰分を取り置ける蓄電池の増設など、出力制御を最大限回避する仕組みづくりが重要だ。蓄電池の増設などには費用もかさむが、政府や電力会社には、こうした課題解決に向けた取り組みを加速する姿勢が問われそうだ。 (共同・久保実可子)

●太陽光発電、14日も停止へ=利用拡大の足かせに-九電

時事 2018/10/13-18:31

九州電力は13日、太陽光発電の一部事業者に発電の一時停止を求める「出力制御」を、同日に続き14日も実施すると発表した。今後も一時停止を頻発すれば、事業者の収益を圧迫し、再生可能エネルギーの利用拡大を妨げる恐れがある。

九州地方は14日も晴天となり、太陽光発電の供給量が増えると見込まれる。一方、週末で工場などの電力需要は減る見通し。電力の供給過剰で需給バランスが崩れ、大規模停電に陥る事態を避けるため、九電は2日連続で一時停止に踏み切る。

停止を予定しているのは14日午前9時から午後4時まで。九電が13日午後に公表した電力需給見通しによると、需要と供給の差が最も大きくなると想定される午前11時~11時半の余剰電力は62万キロワット。これに相当する発電を抑えるため、同社は太陽光発電の接続契約を結んでいる約2万4000件(一般住宅除く)の一部に発電停止を要請した。

●九電が初の出力制御 “原発ありき”で太陽光にシワ寄せの愚

日刊ゲンダイ 2018/10/13 14:50

九州電力は13日、太陽光発電などの事業者に対し、発電の一時停止を求める「出力制御」を実施。停止要請は離島を除いて全国で初めてだ。

「13日は好天で太陽光発電の供給が増えると予想しました。一方、今の時季は冷暖房が使われない上、週末は工場やオフィスが休みで電力需要が落ち込みます。需給バランスを維持するため、太陽光、風力の出力制御をお願いすることになりました」(九電・報道グループ担当者)

九州は日照条件がよく、余剰の土地も多いため太陽光発電が他地域に比べ普及している。九電によると、今年8月末段階で九電に導入されている電力量は、原発8基に相当する807万キロワットに上る。一方、九電は川内(鹿児島県)、玄海(佐賀県)の原発4基を再稼働させている。電力需要が下がるシーズンの好天日に太陽光発電に頑張られては、供給過多になり、ブラックアウト(大規模停電)が起きるという理屈だ。だが、原発やその他の電力でなく、なぜ太陽光を抑制するのか。

「電力の供給制限は国のルールに基づいて7段階で行っています。火力、水力、関東への送電など5段階の策を講じましたが、供給過多は解消されない見通しで、6段階目の太陽光、風力の制限に至りました。原子力? 最終の7段階目です」(前出の九電担当者)

原発を一時的に止め、また再稼働させるのが簡単ではないのは分かるが、こうなると、そもそも九州で4基もの原発再稼働が必要だったのかという疑問が湧く。「原子力規制を監視する市民の会」の阪上武氏が言う。

「今回の太陽光発電の停止は、現行事業者の収益を圧迫するだけでなく、これから投資を検討している人にもブレーキになり、太陽光など再生可能エネルギーの普及を妨げないか心配です。九州のように再エネに有利な地域では、再エネの普及と同時に脱原発をしないと、需給バランスの問題が生じてしまう。今回のように供給調整が必要な事態は、今秋や来春に再び必ず起こります。それを見越して、原発をあらかじめ停止することも検討すべきです」

原発のしがらみさえなければ、九州は再エネの最先端を走るポテンシャルがあるのに……。歯がゆいばかりだ。

●太陽光発電 買い取り減額へ 経産省、未発電業者の撤退など促す 国民負担抑制を図る

毎日 2018年10月14日 東京朝刊

太陽光の買い取り価格と各年度に認定を受けた業者の稼働状況 太陽光の買い取り価格と各年度に認定を受けた業者の稼働状況

経済産業省は太陽光発電の「固定価格買い取り制度(FIT)」の導入当初に高い価格での買い取り認定を受けながら、未稼働のままになっている一部の発電業者に対し、買い取り価格を引き下げる方針を固めた。発電の見込みのない業者の撤退などを促すとともに、国民負担の増大を防ぐのが狙い。週明け15日に開く同省の審議会で提案する。【和田憲二】

●太陽光は抑制、動き続ける原発 九州以外でも起こりうる

朝日 2018年10月14日08時13分 山下裕志

再生可能エネルギーの主力の一つの太陽光発電が、九州では13日にあふれそうになった。大停電回避のために、発電事業者とつながる送電線を九州電力が一部切り離して発電量を抑えた。離島を除き国内初で、14日も行う予定。原発4基の再稼働も背景にある。他地域でも起こりそうで、知恵を絞る時期にきている。

九州電力、13日に太陽光発電抑制 国内初の実施を決定

朝から右肩上がりで伸びるグラフが急に横ばいになった。午前11時半。九電がホームページに載せる太陽光の受け入れ量だ。出力の小さな一般家庭を除く、約2万4千件の事業者のうちの9759件を遠隔操作で送電網から切り離した。

作業は午後4時までの間に行われた。午後0時半からの30分間に最も電力が余り、需要の851万キロワットに対し、1200万キロワット超の供給力があった。九電によると3分の1が原発という。九電は火力の出力を絞ったり、公的機関の調整で別の大手電力管内へ送電をしたりした。それでも電力が余り、この日は最大で43万キロワットを抑制した。一方、原発4基は通常運転を続けた。

「原発は動かすのに、再生エネを抑えるのは順序が逆だ」。約40カ所の太陽光発電所を運営する芝浦グループホールディングス(北九州市)の新地洋和社長は話す。原則、金銭的な補償はない。「抑制回数が見通せず、事業計画が立てづらい」という事業者もいる。

電力は発電量と使用量のバランスが崩れると周波数が乱れ、大規模停電につながりかねない。出力抑制は国に認められている。九州では、2012年に再生エネの固定価格買い取り制度(FIT)が始まると太陽光発電の設備が急増した。

出力抑制は四国でも起きる可能性がある。今年5月5日、需要の8割を太陽光が一時担った。今月27日には原発が再稼働する。

| Trackback ( )

|

経済産業省・資源エネルギー庁が「エネルギー基本計画(案)平成30年5月16日」を示した。

★≪見直し案、原発の電源比率変更せず≫(tbs)等と報道されている。そこで確認。

同案にリンクし、世界の様子もみる。

一つは、日立の英原発建設計画に関して、採算の問題からイギリス政府が35年間の保証をしてくれないなら撤退すると交渉中の話。

もう一つは、「原発大国のスウェーデンが2040年までに再生可能エネルギー100%へ」という報道。

安倍政権の原発維持のスタンスが尾を引く日本。

なお、今朝の気温は15度で、快適にウォーキングしてきた。

このブログへの昨日のアクセス情報は「閲覧数4.280 訪問者数1,447」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★ 経済産業省・資源エネルギー庁 エネルギー基本計画(案)平成30年5月16日

●「エネルギー基本計画」見直し案、原発の電源比率変更せず

tbs 16日 16時23分

経済産業省は国のエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画」の見直し案をまとめました。原発への依存度を「可能なかぎり低減させる」とする一方で、原発の電源比率については従来の目標を変更しませんでした。

「エネルギー基本計画」はおよそ3年ごとに見直されていますが、経済産業省の有識者会議で新たな計画の素となる案が示されました。このなかで、太陽光や風力などの再生可能エネルギーについては世界的に発電コストが減少している流れを踏まえ、「主力電源化」を目指すとしています。

原発については福島第一原発の事故の教訓を踏まえ、依存度を「可能なかぎり低減させる」と明記。焦点となっていた原発の新設や建て替えなどの表現は明記されませんでした。その一方で、原発の電源比率を2030年度に20-22%にするという数値目標については変更しませんでした。

政府は新たな「エネルギー基本計画」について、この夏に閣議決定することを目指しています。

|

●日立の英原発建設計画、英政府に35年の“価格保証”要求

tbs 14日 23時09分

「日立製作所」が進めるイギリスでの原発建設計画をめぐり、「日立側」がイギリス政府に対し、35年にわたって市場価格を上回る値段で電力を買い取るよう要求していることがJNNの取材で明らかになりました。

「日立製作所」は子会社を通じてイギリスに2基の原発の建設を計画していて、全部でおよそ3兆円の費用が必要だと見積もっています。ただ、イギリス政府側との交渉は難航していて、今月3日に日立の中西会長が事態の打開に向けてイギリスのメイ首相と詰めの協議を行いました。

こうした中、「日立」側が35年にわたって現在の市場価格を上回る値段で、電力を買い取るようイギリス政府に求めていることがJNNの取材で分かりました。イギリス側は「日立」の要求を飲めば、国民が高額な電気料金を負担することになります。

「日立」とイギリス政府は今月末に合意することを目指していますが、交渉が不調に終われば計画は白紙になる可能性があります。

●日立原発輸出 英政府2兆円融資案で交渉継続見通し

テレ朝 2018/05/17

日立製作所が計画しているイギリスへの原発の輸出を巡って、イギリス政府が2兆円の融資を全額行う案で日立は今月末に交渉継続を確認する見通しであることが関係者の話で分かりました。

3日に日立の中西会長がイギリスのメイ首相と会談し、日立が輸出する原発について条件面での協議を行いました。日立側は3兆円にも上る原発の建設費を回収するためにはイギリス政府の買い取り価格を市場価格より1.5倍以上、高い1メガワット=85ポンドで設定するよう求めてきました。しかし、イギリス側は国民負担が増えるため、70ポンドに抑えたい考えで、それに見合うようにスキームを変更し、日本とイギリスの民間銀行が融資する2兆円分をイギリス政府が低金利で全額融資する案を日本側に提示したということです。まだ建設費が膨れ上がった場合の負担割合やコストなど、詳細は詰まっていないとのことです。日立は撤退も含めて今月末の取締役会での判断が注目されましたが、関係者によりますと、この案をもとに今後もイギリス側と交渉を続けていくことを確認する見通しということです。

●【特集】原発大国スウェーデンの挑戦 2040年までに再生可能エネルギー100%へ

共同 2018/5/17

原発大国スウェーデンは、2040年までに再生可能エネルギーで全ての電力需要を賄う「野心的な目標」(アンキスト環境副大臣)を掲げた。達成には、風力やバイオマス発電の拡大や安定供給するシステムの構築などが鍵となりそうだ。日本政府は、東京電力福島第1原発事故後も原発を維持する方針を示すが、新増設に踏み切れないなど腰が定まらない。スウェーデンを訪ねた。

▽有益

「再生エネ100%は可能だ」。インタビューに応じたアンキスト氏は、そう明言した。政府は16年6月、40年に電力需要を再生エネで補う目標を発表した。一部野党も賛同した。

インタビューに応じるスウェーデンのペール・アンキスト環境副大臣

スウェーデンは、人口991万人(17年推定)。機械工業が盛んで競争力のある価格での安定供給が重要だ。取材時は3月中旬だったが、気温は氷点下7度という日もあり、冬の暖房の電力消費も大きいようだ。

地球温暖化対策を重視しており、火力発電の割合は少ない。原発は1970年代のオイルショックを契機に導入され、80年代までに4原発12基が稼働した。その後一部は廃炉決定したが、電力の約35%(2015年)を担う。これを事実上、省エネと再生エネ拡大でカバーすることを目指す。

米スリーマイルアイランド原発事故(1979年)やチェルノブイリ原発事故(86年)、東電福島原発事故を経て、事故被害や安全対策費を含めた費用の大きさについての認識が国民に広がったことが、再生エネにかじを切る背景となった。再生エネのコストが急速に低下したことも後押しした。

アンキスト氏は、再生エネ100%を目指すことについて「雇用や技術開発で有益だ」と主張する。「スウェーデンは多くの河川や広大な森林といった自然に恵まれ、多くの再生エネを導入できる環境がある」と胸を張った。

再生エネは現在、約60%(2015年)を占め、中心は水力発電だ。北欧に位置するため、太陽光発電には厳しい環境で、目標達成のために今後、期待されるのはバイオマスと風力だ。

▽熱

近代的なアパートが並ぶ住宅地にある巨大な工場。首都ストックホルム市などが運営する木質バイオマス発電所だ。発電量は、世界最大級の年間7億5千万キロワット時だという。郊外のあちこちで目にする針葉樹の森林が、燃料源を生む。

ストックホルム市とエネルギー会社が運営するバイオマス発電所

発電と並行して電力消費を抑える取り組みも。発電所では、船で運ばれた林業の廃材などを燃やして発電、同時に発生する熱を回収して蒸気や湯として市内の住宅の暖房や給湯などに使う。熱は年間で19万戸分に相当する。その分、石炭などの化石燃料の消費が削減できる計算だ。

熱利用のアイデアは広がりつつある。「世界中のデータセンターが室内の冷却に電気を使うが、われわれにとってはエネルギー源だ」。エネルギー会社フォータムの広報担当者が言った。

センターはデータの処理や保存をするサーバーが常時稼働しており高温になるため、同社が発生する熱を暖房などに充てることを狙う。

▽安定性

最も成長している再生エネは風力。発電量は00年から15年までに30倍以上に。風車が大型化し、コストが下がったことなどが要因だ。

国内に原発7基を保有する電力大手バッテンフォール社も、陸上と洋上の風力に注目、研究開発に大きく投資し、さらなるコスト改良に力を入れる。

「風力は、天候や季節によって発電量が変わる。電力需要は、人々の活動に応じて変化する。両方をにらみながら調整することが重要だ」。送電会社スベンスカ・クラフトナードの広報がコントロール室を見つめた。

送電会社スベンスカ・クラフトナードのコントロール室(同社提供・共同)

室内では6人ほどの社員が数多くのディスプレーを見比べながら、黙々とパソコンを操作していた。

スウェーデンの送電事業を一手に担っており、コントロール室には担当者が常駐、電気の需要に目を光らせている。「株の取引所のように慌ただしいことはない」と担当者は笑うが、安定した供給を支えるための「最前線」には緊張感が漂っていた。

再生エネ100%になった場合のシナリオも作成、対応策を練っている。ニクラス・ドムスガルド副社長は「綿密な需給計画や広域での電気の取引などで十分に安定性を保つことができる」。と自信を見せた。

アンキスト氏とドムスガルド氏が共通して訴えたのは、国民が環境問題に高い関心を持っているということだ。バッテンフォール社では、顧客が契約時に「原発」や「風力」といった発電源を選ぶことができる。同社によると、法人契約では水力や風力などの再生エネの需要が高いという。

▽8割

日本では、再生エネが出遅れている。経済産業省によると、15年の再生エネの発電比率は、英国25・9%、ドイツ30・6%、スペイン35・3%なのに対し、日本は16年で15・3%にとどまる。

主力化の壁になっているのは、再生エネが「高価格、不安定」とする慎重な声だ。1キロワット時の価格は太陽光で世界平均10円に対し日本では21円、風力は世界平均10円なのに日本は22円と割高だ。

太陽光や風力は天候によって発電量が変動するため不安定とする見方や、送電線の容量がなく、新規接続ができないとの指摘もある。

原発事故後に大幅に比率が増加したのが火力発電だ。現在は発電量の8割以上(16年)を依存する。地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」で日本が目標とする温室効果ガスの削減を達成するには、二酸化炭素の排出が多い火力の削減が不可欠だが、明確な代替電源を示せていない状況だ。

▽先送り

原発について政府は「安定性、経済性、環境性に優れる」と主張し、経済界からの強い要望も背景に再稼働を進める姿勢だ。今夏に閣議決定を目指すエネルギー基本計画でも重要な電源との位置付けを維持する方針だ。

ただ、原発の老朽化が進む一方、新増設の議論は深まっていない。安全、安心面などから再稼働に反対する声も根強く、信頼回復を掲げる電力業界の試みは功を奏していない。

また原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の建設の見通しも立っていない。原発保有国として核のごみの最終処分は避けて通れない問題だが、先送りする形が続いている。

▽選択肢の1つ

かつて筆者が勤務した福井県には全国最多の原発が立地し、再稼働に好意的な意見を持つ人にたくさん出会った。一方、立地している市町村でも「町の経済には必要だが、できれば原発はない方がいい」と述べる人もいたし、事故への不安も感じた。日本政府は原発に固執し、30年度のすべての発電における原発の比率を20~22%にすることを目指している。

スウェーデンの40年に向けた目標では廃炉を義務づけておらず、将来の稼働状況は見通せない。ただ、取材に応じた環境副大臣は原発をあくまで発電の選択肢の一つと捉え「競争性を失えばなくなっていく」と話していた。原発ありきではないその考え方に、日本との大きな違いを感じた。(共同通信原子力報道室/現青森支局=桑島圭)

| Trackback ( )

|

ここのところ、政府が原発の廃炉費用などを再生可能エネルギーの電力の消費者にも負担させようとしている旨が流れてくる。

国家は原子力を温存し、電力会社は儲けるだけ儲けて、後始末は国民全部で、そんな姿。

日本の現状とは別に、世界は、再生可能エネルギーに進む。

今日は、そんなところを見ておく。

なお、今日は、明日、明後日の名古屋での議員塾の講座の資料の印刷などで、ブログが午後遅くになってしまった。

●再生エネ、石炭抜き発電容量構成比トップに /日経 2016/10/26

●中国、再生可能エネルギー増加量の40%を占める/中国国際放送 2016-10-27

●自然エネルギー:世界の再生可能エネルギーさらに加速、今後5年間の増加量を13%上乗せ /スマートジャパン 2016年10月28日

●原発を推進する経産省のウソ。「火力発電に収入保証」の真意とは…/2016年10月15日 週プレNEWS

いくらかかる?誰が払う?原発廃炉費用/NHK 10月13日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●再生エネ、石炭抜き発電容量構成比トップに

日経 2016/10/26 英フィナンシャル・タイムズ紙)

世界全体で太陽光発電パネルが昨年、1日約50万枚のペースで設置され、再生可能エネルギーは過去最高の伸びを記録した。その結果、再生可能エネルギーの発電容量は石炭を抜いて最大となった。

国際エネルギー機関(IEA)によると、中国などでは風力発電機が1時間に2基のペースで設置された。IEAは再生可能エネルギーの拡大予測を大幅に上方修正した。

ソーラーパネルを調べる技術者(福建省)=AP

「再生可能エネルギーによって世界の電力市場に変容が起きている」とファティ・ビロルIEA事務局長は言う。

再生可能エネルギーの拡大の一因は、ビロル氏が5年前なら「考えられなかった」と語る太陽光発電と陸上風力発電のコストの低下だ。

石炭などの化石燃料が最大の発電エネルギー源である状況は変わらないが、従来の電力会社やエネルギー企業は再生可能エネルギーの拡大の速さと急激なコストの低下に戸惑っている。

IEAが25日公表した報告書によると、2010~15年の世界の平均発電コストは新型の陸上風力発電所で30%、大規模太陽光発電所では約66%、それぞれ低下した。

IEAは今後5年間に風力発電のコストが平均15%、太陽光発電が同25%、さらに低下すると見込む。

■発電量では石炭より下

IEAによると、世界全体で昨年、再生可能エネルギーによる発電容量は153GW(ギガワット)増加した。カナダの総発電容量を上回る過去最高の伸びで、その大半を風力と太陽光が占めた。

この数字は従来型の化石燃料や原子力の発電容量の増加分も上回り、再生可能エネルギーが世界の発電容量に占める割合で石炭を超えてトップになった。もっとも、発電量では上回っていない。

発電所の容量は、生み出せる電力の最大量を表す。実際の発電量は一定期間にどの程度発電できるかによって変わる。風力や太陽光は石炭火力とは違い常時発電できないため、発電容量が同等、あるいは上回る場合でも年間の発電量は少なくなる。

昨年、石炭火力発電が世界の電力の39%弱を供給したのに対し、水力を含む再生可能エネルギーによる発電は23%だった。

しかし、IEAでは21年までに再生可能エネルギーの比率は28%に高まると予測する。その時点での発電量は米国と欧州連合(EU)の合計に匹敵する見通しだ。

IEAは向こう5年間の予測を見直し、再生可能エネルギーの発電容量の増加を昨年の予測値から13%上方修正した。米国、中国、インド、メキシコで政府による強力な支援が見込めるためだ。

IEAの再生可能エネルギー部門の責任者パオロ・フランクル氏は、このエネルギーの拡大は各国政府の政策に頼る部分が大きいが、政策を転換する国が多くなっていると警鐘を鳴らす。気候変動対策の目標の達成には、再生可能エネルギーの利用を温熱施設や運輸へもっと広げる必要があるとフランクル氏は言う。

●中国、再生可能エネルギー増加量の40%を占める

中国国際放送 2016-10-27

国際エネルギー機関(IEA)がこのほど発表した報告書によりますと、2015年再生可能エネルギーは初めて石炭を超え、世界で最大の新電力エネルギーの供給源となったことを明らかにしました。その内、中国はすべての再生可能エネルギーの増加量の40%を占めていたことがわかりました。

この報告書によりますと、去年、再生可能エネルギーによる新規発電設備容量は153ギガワットで、世界の新規発電設備容量の50%以上を占めていました。しかし、石炭による発電量は未だに世界発電量の39%近くを占め、再生可能エネルギーによる発電量は23%しか占めていませんでした。しかし、この割合は2021年には28%になると見込まれています。

再生可能エネルギーが急速に増えてきた背景には、アメリカ、中国、インド、メキシコなどの国の政策の支援及び太陽光発電と陸上風力発電のコストが大幅に下がったなどの理由が挙げられます。

去年、世界的に見ると、平均して毎日50万枚の太陽光発電パネルが設置されました。中国はすべての再生可能エネルギーの増加量の40%を占めています。そのうち、風力による新規設備発電量に中国はおよそ半分を占めており、平均して一時間ごとに風力発電機2台が設置されるということに当たります。(任春生、星)

●自然エネルギー:世界の再生可能エネルギーさらに加速、今後5年間の増加量を13%上乗せ

スマートジャパン 2016年10月28日

国際エネルギー機関は今後5年間に世界全体で稼働する再生可能エネルギーの発電設備の規模を予測した。前年の予測から13%上乗せして、2021年までの5年間に8億キロワットを超える発電設備が運転を開始する見通しだ。特に風力と太陽光の伸びが大きく、発電コストの低下が導入を促進する。[石田雅也,スマートジャパン]

先進国を中心に世界29カ国が加盟するIEA(国際エネルギー機関)は再生可能エネルギーの中期市場予測レポート「Medium-Term Renewable Market Report(MTRMR)」の最新版をまとめた。2017~2021年の5年間に再生可能エネルギーを利用する発電設備が全世界で8億kW(キロワット)以上も増加する予測で、前年の同レポートによる予測から13%上乗せした(図1)。

風力を中心に中国の伸びが著しく、米国やインドでも発電設備の増加にはずみがつく。年間の発電量で比較すると、中国では火力や原子力を含めた発電量全体が2015年と比べて1兆2000億kWh(キロワット時)以上も増えて、そのうち半分近くを再生可能エネルギーが占める予測だ(図2)。インドやASEAN(東南アジア諸国連合)、アフリカ諸国でも同様の傾向を示す。

これに対してEU(欧州連合)加盟28カ国や米国、日本では、発電量全体の伸びを上回って再生可能エネルギーの電力が拡大する見通しだ。日本では2021年までに1000億kWh近い電力が新たに再生可能エネルギーで生み出される。電源構成(エネルギーミックス)で10ポイント程度の上乗せが期待でき、2021年には発電量全体の20%以上に達する可能性が大きい。2030年の国の目標値(22~24%程度)に早くも近づく。

IEAによると、2015年の全世界の発電量のうち23%を再生可能エネルギーが占めて、石炭火力を抜いて最大の電源になった。さらに2021年には28%まで上昇すると予測している。2001年の時点と比較すると、再生可能エネルギーの発電量は2015年に約2倍に増えて、2021年には2.6倍以上の規模になる(図3)。その次に伸びるのは天然ガスで、CO2(二酸化炭素)の排出量が多い石炭火力は2021年まで微増の状況が続く。

太陽光の発電コストは2021年までに25%下がる

IEAは再生可能エネルギーの種類別の発電量も比較している。2015年の時点では水力が71%を占めて圧倒的に多い。従来からの大規模な水力発電による電力を含んでいるためだ。次いで風力が15%、バイオマスが8%で、天候によって発電量が変動する太陽光は4%にとどまる(図4)。

この比率が2021年になると大きく変わる。水力が59%まで低下する一方、風力が21%に、太陽光も9%に上昇する(図5)。再生可能エネルギーによる発電量は2015年から2021年のあいだに7兆6000億kWh以上も増加する見込みで、そのうちの約3分の2を風力と太陽光がもたらす。

世界各地で風力と太陽光が伸びる最大の要因は発電コストの低下にある。事業用の太陽光発電のコストは2011年の時点では1kWhあたり30~50円の水準だったが、2015年には15円前後まで下がった。さらに2021年までに25%のコストダウンによって10円前後の水準になる(図6)。

日本では現時点で世界の水準を上回る20円程度だが、同様のコストダウンを実現できれば2021年には15円程度まで下がる。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が太陽光発電の長期ロードマップで掲げている2020年の発電コスト14円と同等になる。海外では入札制度によって発電コストの低下が加速する可能性もある。日本でも2017年度に太陽光発電の入札制度を開始することから、コストダウンの効果が注目される。

IEAは風力発電のコストも2015年から2021年に15%低下すると予測している。洋上風力ではヨーロッパの先進国を中心に40~50%のコストダウンが期待できる。ただし太陽光・風力ともに各国の政策や金融市場の支援が続くことを前提にしたポジティブな予測である。

●原発を推進する経産省のウソ。「火力発電に収入保証」の真意とは…

2016年10月15日 週プレNEWS

「『火力支援』を偽った『原発テコ入れ策』に騙されないように監視を続けなければいけない」と指摘する古賀茂明氏

電力自由化で電力会社間の競争が激化するなか、経産省が検討するとしている「火力発電の収入保証」。

その理由として、経産省は再生可能エネルギーのバックアップ電源としての重要性を挙げている。しかし、『週刊プレイボーイ』でコラム「古賀政経塾!!」を連載中の経済産業省元幹部官僚・古賀茂明氏は、その説明に隠されたウソを暴く!

* * *

経産省が唐突に、「火力発電に収入保証を検討する」と言い出した。太陽光や風力発電など再生可能エネルギーをさらに普及させたいからだという。再生可能エネルギーは天候や昼夜の時間帯などによって発電量が上下する。そのため、電気の安定供給にはバックアップ電源が必要で、その主役は火力発電だ。

ただ、電力自由化で電力会社間の競争は激しくなった。そんななか、再生可能エネルギーを販売する新電力も増え、設備の老朽化が目立つ火力発電の更新・新設投資が必要となっている。

しかし、競争激化のなかで採算が取れるかはっきりしないので、このままだと電力会社は火力発電所の新設を躊躇(ちゅうちょ)してしまう。そこで火力発電の建設・運転コストに見合った一定の収入を保証しよう、というわけだ。もちろん、その負担は再エネ拡大のためのコストとして、電力利用者、つまり国民に電力料金という形で支払わせることになる。

だが、この説明はウソだと私はみている。ことエネルギー問題に関して、経産省がもっともらしい説明をするときは、別の意図が隠されているケースがままあるからだ。

そもそも、経産省はゴリゴリの原発推進派だ。それが急に、原発のライバルになりかねない再生可能エネルギーを普及させるために、火力発電の支援を検討したいと言い出すなんて、何か怪しいと考えるべきなのだ。

結論を言おう。火力発電の収入保証は再生可能エネルギーの普及を目指すものではない。本当の目的は将来、原子力発電にも収入保証を適用し、原子力ムラを安定させることにある。

現在、再生エネルギーについては、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束している。火力発電の収入保証についても、同じような仕組みが導入されることになるだろう。

原子力ムラの出番はその直後。再生可能エネルギーや火力は安定収入が約束されているのに、原発にはそうした仕組みがない。これは不公平だと大々的にアピールを始めるのだ。

あとは経産省がそのアピールを引き取り、「確かに原発が冷や飯を食わされている現状はおかしい」と結論づけ、原発にも収入保証の制度を実現させるというシナリオだ。

それでなくても、経産省は原発の廃炉コストを国民負担にしようとか、原発事故の賠償上限を設定しようとか、原発を保有する電力会社の負担を軽減させる動きを加速させている。

これらはすべて原発再稼働に備えたものだが、その意味は「原発の利潤は電力会社へ、負担は国民へ」ということだ。

廃炉費用の国民負担、事故時の損害賠償費の上限設定、そして発電への収入保証という3点セットが実現すれば、原子力ムラは完璧な原発サポート制度を手中にする。

火力発電への収入保証の論議は年内にも電気事業法改正案としてまとめられ、経産省は来年の通常国会での成立を目指すという。同省は、原発への収入保証も同じ改正法案に入れるため、虎視眈々(たんたん)とそのタイミングを計っている。「火力支援」を偽った「原発テコ入れ策」の通称は「再エネ供給基盤整備法」といった“美しい名”になるだろう。騙(だま)されないように監視を続けなければいけない。

●古賀茂明(こが・しげあき) 1955年生まれ、長崎県出身。経済産業省の元幹部官僚。霞が関の改革派のリーダーだったが、民主党政権と対立して2011年退官。著書『日本中枢の崩壊』(講談社)がベストセラーに。近著に『国家の暴走』(角川oneテーマ21)

●いくらかかる?誰が払う?原発廃炉費用

NHK 10月13日

「原発の廃炉費用」と聞くと、深刻な事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所の廃炉のことだと思う方が多いと思います。また、すごく難しい話で、自分には直接関係ない話だと思われる方もいるかもしれません。しかし、この廃炉費用、実は私たち消費者がこれまで電気料金で少しずつ負担していたと聞いたら驚かれるでしょうか。政府は今、その仕組みを大きく変えようとしています。どのような背景があるのか、私たちの家計にも直結する大事な話をまとめました。(経済部・中島圭介記者)

“廃炉時代”の到来

「原発の廃炉」は東京電力福島第一原発だけの話ではありません。全国にあるそのほかの原発も、これから次々と廃炉になる可能性があります。古くなったインフラはいつかは取り壊す。当たり前のような話ですが、原発の場合は、かかるコストが尋常ではありません。また、原発事故後に導入された新しい規制基準をクリアするにはばく大な費用がかかり、電力会社にとっては大きな負担となっています。

ニュース画像

例えば、実際にこの規制基準をクリアして再稼働した九州電力川内原発1、2号機は、耐震補強などの費用で合わせて2千数百億円かかったということです。しかも、原発は運転が開始されてから40年がいわゆる“寿命”とされ、これを超えて稼働させる場合はさらに補強などの工事が必要となります。

つまり各電力会社は、これからかかるであろうコストを考えながら「それでも再稼働を目指すべきか、廃炉にすべきか」を決断せざるを得なくなったのです。

こうした中、去年からことしにかけて関西電力や九州電力など5社が、6基の原発について廃炉とすることを決断しました。そして、今後10年間で運転開始から40年を超える原発は実に15基あります。原発の建設が相次いだのは、バブル経済で日本が急成長をとげた昭和50年代後半から60年代にかけてでした。あれから時を経て、日本はこれから本格的な廃炉時代に入ることになるのです。

廃炉費用 実は電気料金から

電力会社は、いつかは来る原発の廃炉に備えて、毎年少しずつ積み立てを行ってきました。その積み立てに必要なお金は「総括原価方式」という制度のもとで、私たちが支払う電気料金で徴収する仕組みになっています。

廃炉費用 いくらかかる?

では原発の廃炉費用はいったいいくらかかるものなのでしょう。

原発にも大小ありますが、実に1基あたり350億円から830億円程度にのぼります。電力各社でつくる電気事業連合会によると全国の原発を廃炉にするための費用は、事故を起こした東京電力福島第一原発の1号機~4号機と中部電力浜岡原発の1、2号機を除くと、昨年度末(平成27年度末)で約2兆9000億円にのぼると見込まれています。

しかし、各電力会社が積み立てたお金は、昨年度末まで積み立てられたのは約1兆7000億円。残る約1兆2000億円はまだ手当されていない状態なのです。

新たな仕組みの議論始まる

私たちの電気料金にさまざまなコストを押しつける「総括原価方式」という制度。電力小売りの自由化によって、4年後に原則廃止となります。つまり、今のままでは、電力会社は制度にのっとって廃炉費用を賄うことができなくなってしまうのです。

そこで国はある料金に目をつけます。「託送料」です。もしかしたら聞いたことがある人のほうが少ないかもしれません。託送料は、電気を送るための送電線を所有している電力会社が、電力の供給先である家庭や企業から集めているいわば送電線の“利用料”で、私たちが払っている電気料金の一部にも含まれています。この託送料に廃炉費用を上乗せして賄うことにしようというアイデアが、9月に開かれた国の委員会で示されたのです。

「待てよ。結局、電気料金から捻出するなら今までと変わらないじゃないか」と思うかもしれません。しかし、これまでとは事情が大きく異なる点があります。ことし4月から、家庭でも電気の契約先を自由に選べる電力自由化がスタートし、多くの事業者が電力販売に参入しました。ただ、新規の事業者は送電線を自前で持っておらず、大手電力会社に託送料を払って、家庭などに電力を供給しています。国の委員会は、こうした新規の事業者が払う託送料にも廃炉費用を上乗せして、賄えないか検討しているのです。

新規事業者も負担するの?

ここで素朴な疑問が出てきます。新規に参入した事業者は当然、原発を持っていません。なのに、どうして託送料を通じて廃炉費用を負担しなければならないのかーー。さらに、新規の事業者には、太陽光など再生可能エネルギーを使って発電した電力を中心に販売している会社もあります。そして原発事故をきっかけにこうした新規事業者に契約を切り替えた人もいます。そういう人たちまで廃炉費用を負担してもらおうという考え方に、さっそく反発の声もあがっています。

ニュース画像

東京・世田谷区にある「みんな電力」は太陽光などの再生可能エネルギーを使って発電した電力を、首都圏を中心としたエリアで販売しています。廃校になった中学校の教室を事務所に利用するなどしてコストを削減し、電気料金を引き下げていますが、廃炉費用を負担するようになれば、割安な料金プランを打ち出しにくくなるとしています。さらに、再生可能エネルギーの活用を掲げてきた企業イメージに影響が出て顧客の獲得が難しくなるのではないか、不安だと言います。

「みんな電力」の三宅成也さんは「再生可能エネルギーが中心だから選んでくれた利用客にとっては、廃炉費用を負担するとなると違和感を感じると思う。電力自由化が目指した市場の活性化にもつながらないのではないか」と話しています。

消費者の理解が不可欠

一方、経済産業省や大手電力会社には、新規の事業者にも廃炉費用の負担を求めることについて「過去に使った電力も公平に負担すべきだ」という考えがあります。つまり、新規の事業者と契約した消費者も、それまでは大手電力会社が原発を使って発電した電気を使ってきたので、廃炉にあたっての費用を負担してもらってもいいのではないか、という理屈です。つまるところ、廃炉の費用はどこまで広く負担していくべきなのかというこの議論。国の委員会は年末にかけて結論をまとめる見通しです。

ニュース画像

また、忘れてはならないのが事故を起こした東京電力福島第一原発の廃炉費用の問題です。溶け落ちた核燃料=デブリの取り出しなど世界でも初めてとなる難しい技術が必要で、ほかの原発の廃炉費用とは比べものにならないほど巨額に膨れるのは間違いありません。

国は、この福島第一原発の廃炉費用を託送料で賄うことも検討する見通しですが、巨額の費用をそのまま上乗せすれば、とんでもない電気料金にならざるを得ません。どうすれば常識的な範囲に電気料金を抑えられるのか、国は公的な支援も含めて枠組みを検討していくことになりそうです。

いずれにしても、電気料金に関係してくる身近な問題であることは間違いありません。先に紹介した論点のほかにも、廃炉の費用のうちどの費用まで託送料に上乗せできるのかなど、議論すべきテーマは山積しています。消費者の理解を得ないまま結論を急ぐことだけは避けなければならないと思います。

| Trackback ( )

|

4月からの電力自由化に向けて動きが活発。料金値下げやサービス合戦という印象。

そこで、しばらくは様子を見ることがだいじと思っていた。

朝日は★≪電気を使う家ほど割安 新料金プラン出そろう≫としている。そこで確認してみた。

まずは、ここの市役所。昨年の12月に議員らに、早々に新電力に切り替えることにする、年間2000万円ほどの節約になると説明があった(人口3万人弱の自治体の予算規模では、大した額)。4月からは工事が殺到し、秋以降になってしまうので、「早々に」とする、との説明。補正予算等の必要はないから、議決事項ではないので説明だけ。

これらの関連事項について、中日は興味深くまとめていた。★≪大口契約の中電離れ急増 新電力各社、家庭向けも攻勢≫

★≪新電力がいち早く食い込んだのは公共施設だ。愛知県内では〇一年、県本庁舎や名古屋市役所本庁舎が電気の購入先を選ぶ競争入札を導入。豊田市も今年一月下旬に初めて市本庁舎の入札を実施し、中電よりも千五百万円以上安い、約九千百万円で札を入れた新電力の最大手、エネット(東京)が落札した。中電との契約を続ける自治体は今や少数派となっている。中電によると、新電力に切り替える顧客は年間千件前後で推移していたが、中電が燃料費の増加を理由に料金を値上げした一四年度は二千九百件に急増。一五年度は既に三千三百件に上る。

新電力にとって業務用の顧客開拓は「四月に自由化される家庭向け市場への重要な布石になる」(鈴与商事の宮田課長)とも。使用量が時間帯によって大きく変動する家庭は、供給量のバランスが難しく、採算が取りにくい。企業や自治体など大口顧客を増やして基礎を固めれば、家庭の変動幅を吸収しやすくなる。≫

一般家庭はどうしたら良いの・・・と気になる。しかし、慎重さが大事そう。

スマートジャパン・石田雅也氏は★≪電気料金の新プラン検証シリーズ(16):競争激化で東京ガスが電気料金を値下げ、東京電力・ソフトバンク連合に対抗 /・・こうして電力市場に新規参入する各社が料金とサービスの両面で激しい競争を繰り広げていく。東京ガスが口火を切ったことで、4月1日の全面自由化までに料金を引き下げる動きが活発になることは確実だ。東京電力の管内から始まって、市場規模が大きい関西・中部へ競争状態は波及する。≫

読売は、選び方を解説。★≪生活に合わせ「新電力」プラン/選ぶポイント 使用量と特典≫との中で、

★≪ただ、新プランの中には2年契約を前提とし、中途解約時に数千円程度の違約金を払わねばならないものもある。≫

そういう、「売る側」の戦略まで見ておかないと、かえって負担増になることもありそう。それと、値下げ競争の収束もしくは一段落を待つことは大事。

なお、今朝は「マイナス3.3度」。以前ほどの寒さは感じなかった。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●大口契約の中電離れ急増 新電力各社、家庭向けも攻勢

中日 2016年2月2日

中部電力の「顧客離れ」が加速している。既に自由化された業務用の電力販売をめぐり、中電より電気料金が安いとして、新規参入事業者「新電力」に切り替える企業や地方自治体が相次いでいるためだ。四月から家庭用の電力販売も自由化されるため、新電力はさらに攻勢を強める。

名古屋港を拠点に物流サービスを展開する旭運輸(名古屋市)は昨年十二月、倉庫三カ所の電力契約を中電から、総合エネルギー商社の鈴与商事(静岡市)に変更した。

「それまでは中電以外から電気を買うという発想はなかった」と、旭運輸の山浦康裕執行役員。「簡単な手続きで済み、停電が増えるといったリスクもない」という。年間で百万円(約4%)の電気代を節約できそうだと語る。

鈴与商事は二〇一四年四月に電力販売事業へ参入し、新電力としては「新参組」だが、自社倉庫の屋根を活用した太陽光発電などから電気を調達。東海や関東地方を中心にビルや学校など顧客を五百件まで伸ばした。宮田英孝電力営業課長は「日中だけ操業する事業所であれば、中電よりも5%前後、料金を安く提供できる」と胸を張る。

電力小売りの自由化はこれまで段階的に進められてきた。〇〇年に大規模工場や大型公共施設向けが自由化されたのに続き、〇四年と〇五年に中小ビルや小規模工場に広がった。

新電力がいち早く食い込んだのは公共施設だ。愛知県内では〇一年、県本庁舎や名古屋市役所本庁舎が電気の購入先を選ぶ競争入札を導入。豊田市も今年一月下旬に初めて市本庁舎の入札を実施し、中電よりも千五百万円以上安い、約九千百万円で札を入れた新電力の最大手、エネット(東京)が落札した。中電との契約を続ける自治体は今や少数派となっている。中電によると、新電力に切り替える顧客は年間千件前後で推移していたが、中電が燃料費の増加を理由に料金を値上げした一四年度は二千九百件に急増。一五年度は既に三千三百件に上る。

新電力にとって業務用の顧客開拓は「四月に自由化される家庭向け市場への重要な布石になる」(鈴与商事の宮田課長)とも。使用量が時間帯によって大きく変動する家庭は、供給量のバランスが難しく、採算が取りにくい。企業や自治体など大口顧客を増やして基礎を固めれば、家庭の変動幅を吸収しやすくなる。

防戦一方の中電だが、勝野哲社長は「顧客を奪い返すよりも、まずは引き続き当社を選んでもらうことが重要。これまでの信頼関係の中で、しっかりと販売活動をしたい」と話す。

<新電力> 国内の電力を独占的に販売してきた大手電力10社に対して、2000年以降の自由化で参入した「特定規模電気事業者」の通称で、現在100社以上ある。原発や高効率の大型火力発電所を持つ大手電力の守りは堅く、販売電力量に占める新電力のシェアは長年3%ほどに伸び悩んでいたが、東日本大震災で原発が停止し、大手電力が相次いで電気料金を値上げしたことで契約が急増。資源エネルギー庁によると、昨年11月時点でシェアは7・5%に伸びている。

(経済部・太田鉄弥、豊田支局・河北彬光)

●電気を使う家ほど割安 新料金プラン出そろう

朝日 2016年2月3日 米谷陽一、川田俊男

4月に家庭でも電気の契約先が自由に選べるようになるのにあわせ、大手電力や主な新規参入組の新料金プランが出そろった。電気を多く使う世帯にとっては割引プランの選択肢が増えそうだが、単身世帯や地方の人にとっては、値下げになる選択肢は少ない。

大手電力の新料金は、毎月の電気代がおおむね1万円台後半になると「割安感」が高まる。

たとえば東京電力では、戸建てに住む4人家族で毎月2万円使う場合、新プランに切り替えると月1千円安くなる。一方、電気代が7千~8千円程度の平均的な世帯では現行料金とほとんど変わらない。節電を促すため、電気の使用量が少なくなると料金の「単価」も安くなる仕組みのため、値下げすると採算が合わなくなるからだ。

新規参入の事業者も、使用量が少ない世帯を狙った値下げには消極的で、あまり電気を使わない単身世帯などは大手電力の今の契約を続ける方が安いケースがある。

また、新規参入組は首都圏や関西など大都市に絞って展開するケースが多いため、競争が少ない地方では値下げの選択肢が限られる。

東北電力や四国電力は夜間割引の時間を増やしたり、休日の料金を平日より下げたりする。北陸電力は真夏などに節電要請に応じた世帯の料金を割り引く。生活リズムに応じて選ぶと安くなる可能性がある。

●東邦ガスの電気料金メニュー 〜 「40アンペア以上」が選ばれた消費者

ブロゴス 石川和男 2016年02月02日

東邦ガスは昨日、4月から施行される電力小売全面自由化に合わせた家庭向けの電気料金プランなどを発表した。詳細を見ていくと、FAQに「東邦ガスグループのガスをご利用いただくご家庭や商店で40A以上のご契約をいただく方にメリットのある電気料金をご用意しております」とある。

東邦ガスの発表を報じた今朝の日本経済新聞ネット記事には、「契約電流40アンペア以上の家庭に的を絞り、ガスとのセット販売で中部電力よりも割安な料金水準を打ち出した」とあるが、要するに、電気消費量の多い顧客だけをターゲットにした東邦ガスの顧客囲い込み戦略である。

電力小売全面自由化とは、消費者が電力供給者を選ぶ以前に、電力供給者があらかじめ売り先としたい消費者を選ぶということなのだ。それはそれで、参入企業の行動としては、何ら咎められるものではなく、むしろ当然のことである。

しかし、そういう説明をせずに、電力小売全面自由化・発送電分離・料金規制撤廃など今次一連の“電力システム改革”なる制度変更が、すべての消費者にとってバラ色の如く輝いた前途であるかのように喧伝した政府・経済産業省はこれに対してどう弁明するのだろうか?

同省は、下に貼付したものを含むパンフレットを配布している。

(出所: http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/pdf/20140306.pdf )

ここには、“電気の利用者なら誰でも、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになります”とあるが、これは大嘘だ。いずれの階層の消費者の誰でも顧客ターゲットにする電力小売会社は、どこにもない。 上記の日経新聞記事の後段に「従量電灯Bの中でも最も契約件数が多い30アンペアの利用者の場合、割高になる可能性がある」とあるが、それ未満の少量消費世帯に至っては、安全網の色彩の濃い福祉的既得権が将来剥奪される可能性も大きい。

来年4月には、都市ガス小売全面自由化が施行される。都市ガス会社は、電力会社から、今回とは逆の攻めを受けて立つ側に回る。そう書くと、いかにも競争原理の導入が消費者利益を増大させるかのような錯覚に陥るかもしれないが、電力・ガスに関しては、その実、そうはならない。

電力小売会社やガス小売会社にとってうまみのある上質の顧客の囲い込み合戦となって、そのための競争原理はすぐに消えてなくなることになるだろう。

それこそが、まさに市場原理だからである。福祉政策を包含してきた公益事業を自由化すると、やがて必ず無用な政治的不信を招くことになるだろう。(そこまでして役所が“自由化”なるものをしたいのは、やはり業界に勝ちたいからなのか・・・? くだらない男の喧嘩だよな。。。)

●電気料金の新プラン検証シリーズ(16):競争激化で東京ガスが電気料金を値下げ、東京電力・ソフトバンク連合に対抗

スマートジャパン 2016年02月03日 [石田雅也]

昨年末に先陣を切って電気料金を発表した東京ガスが早くも値下げを実施した。東京電力よりも高く設定していた基本料金を同額に合わせたほか、使用量で加算する電力量料金も引き下げる。戸建て3人家族のモデルケースでセット割引を適用すると東京電力+ソフトバンクよりも安くなる。

東京ガスは昨年12月24日に発表した「ずっとも電気」の料金を2月1日付で改定した。3種類の料金プランのうち、一般の家庭を対象にした「ずっとも電気1」と電力の使用量が多い家庭や商店を対象にした「ずっとも電気2」の単価を引き下げたほか、使用量に応じてポイントを付与するプログラムも新たに加えた。

最も多くの利用者を見込む「ずっとも電気1」の料金プランでは、月額固定の基本料金と使用量で課金する電力量料金の両方を引き下げた。基本料金は東京電力の標準プランである「従量電灯B」よりも高く設定していたが、同じ金額に変更した。電力量料金は月間の使用量が140kWh(キロワット時)を超えた場合に適用する第2段階と350kWh超の第3段階の単価を改定した(図1)。

図1 「ずっとも電気1」(上、東京電力の従量電灯B相当)と「ずっとも電気2」(下、同従量電灯C相当)の料金改定。出典:東京ガス

東京電力の従量電灯Bと比べると、もともと120kWhまでの第1段階の単価は東京ガスのほうが4円近く高いため、使用量が少ない家庭では「ずっとも電気1」のメリットは感じられない(図2)。「ずっとも電気1」が従量電灯Bよりも割安になるのは、新料金でも300kWhを少し超えたあたりからである。

図2 東京電力の「従量電灯B・C」の料金体系。出典:東京電力

その代わりに使用量が350kWhを超えてから適用する第3段階の値下げ幅を拡大した。旧料金が従量電灯Bと比べて0.81円しか安くなかったのに対して、新料金では4円ぴったり安く設定した。使用量が増えるほど割引額が大きくなっていく料金プランだ。

一方で本来は使用量が多い家庭や商店を対象にしていた「ずっとも電気2」は360kWh以下の単価が「ずっとも電気1」よりも安くなった半面、360kWh超では高くなって料金が逆転してしまった。すでに契約を申し込んだ利用者のうち、2つのプランをスイッチしたほうが得になるケースが出てくる。

・・・・・・・・・(略)・・・

こうして電力市場に新規参入する各社が料金とサービスの両面で激しい競争を繰り広げていく。東京ガスが口火を切ったことで、4月1日の全面自由化までに料金を引き下げる動きが活発になることは確実だ。東京電力の管内から始まって、市場規模が大きい関西・中部へ競争状態は波及する。

●社説 [家庭電力自由化] 賢く選ぶ時代になった

南日本 2/3付

4月から電力小売りが全面自由化される。戦後長く続いた大手電力の地域独占体制に風穴が開き、消費者自らが電気を賢く選ぶ時代になった。

全国で8兆円とされる家庭向け電力市場をめぐって、すでに前哨戦は熱を帯びている。どれが最もお得なのか、決めかねている家庭は多いだろう。

各社の新料金プランは電気をよく使う時間帯別の料金にセット契約、ポイントの付与など多様化、複雑化している。選び方によっては、むしろ割高になるから注意しておきたい。

住んでいる地域を選んで料金比較できるサイトもネットにある。いくらほど節約できるか参考になりそうだ。

割高でも地球環境への影響を考え、太陽光や風力、地熱といった再生可能な自然エネルギーを選ぶ家庭も少なくあるまい。

販売電力がどう発電されているかを示す「電源構成」について、経済産業省は開示を要請するにとどめている。各社の積極的な公開に期待する。

経産省に登録した新規参入の電力会社で、鹿児島県内に本社を置くのは1月中旬で4社を数えた。全国では大手都市ガスや通信、私鉄など130社を超えた。

ガスや通信などとセットで割安感を強調したり、ポイント制度や電子マネーを活用したり、各社とも顧客獲得に懸命だ。消費者に誤解を与えない説明に努めなければならない。

セット割引で契約して料金を滞納すれば、携帯電話などが止められてしまうこともある。2年契約などの期間中に解約したら、違約金を取られるケースもある。消費者側も十分注意すべきだ。

電力会社の切り替えは、契約したい会社に申し込むだけでいい。新電力も大手電力と同じ送電線を使うので電気の品質は変わらず、停電が増えることもない。また、新電力の供給トラブルには大手電力が対応する。

契約を切り替えなければ現状維持となる。当面は新電力の鹿児島参入を見極める、という選択肢もありそうだ。むしろ悪質な勧誘や詐欺に遭わないよう心掛けたい。

電力自由化で懸念されるのは、へき地や離島である。4月以降の県内離島は九州電力が供給し、料金もこれまでと変わらない。

大手電力の送配電部門を発電部門から切り離す「発送電分離」が2020年4月に実施され、電力システム改革は総仕上げとなる。採算に合わず、競争の起きない地方をどうするか。自由化の弊害を抑える議論を急ぐべきだ。

●生活に合わせ「新電力」プラン

読売 2016年02月02日

選ぶポイント 使用量と特典

家庭向けの電力小売り自由化が4月にスタートし、消費者は電気の購入先を自由に選べるようになる。

大手電力や、異業種から参入した「新電力」が続々と料金プランを打ち出しているが、利用状況に応じて切り替えの是非やプランを考えたい。(武田泰介)

■家庭に42社参入

家庭で使う電力はこれまで、東京電力や関西電力など地域ごとに決まった電力会社から購入するしかなかった。だが、自由化により4月からは各地域で電力を提供する業者であれば、どことでも自由に契約できるようになる。

これを受けて、都市ガスや石油元売り、通信、旅行など異業種からの参入が相次ぎ、18日時点で130社が資源エネルギー庁に「小売電気事業者」として登録。このうち家庭へ販売を予定しているのは42社で、今後も増えそうだ。

これら「新電力」各社は大手電力と組む、自前の発電設備を活用する、電力の卸売市場から電気を調達するなどの方法で各家庭に電気を供給する。送電・配電網などの設備は電力会社のものを借りる。

自由化に伴い、料金プランも各社の裁量で柔軟に設定できるようになり、価格競争が促されて割安になることが期待されている。

購入先を切り替える際はスマートメーターの設置が必要だ。各地域の電力会社は、すでに原則無料で各家庭の電力量計をスマートメーターに交換する作業を実施中で、4月以降に新電力に切り替える場合も原則無料で交換してもらえる。

各社は年明けから料金プランを発表、申し込み手続きを始めたところもある。

■「料金の安さ」に関心

では、電力会社を選ぶ際のポイントは何だろうか。博報堂が昨年11月に行ったアンケート調査(回答者1000人)によると、自由化後に「電力会社を変えてみたい」と答えた人は70%に上った。電力会社選びで重視する点(複数回答)では、「料金の安さ」と答えた割合が83%でトップ。以下「料金メニュー(内容)などの分かりやすさ」(46%)、「安心安全なイメージの企業」(45%)と続いた=グラフ=。

電力比較サイトを運営するエネチェンジ(東京都墨田区)の巻口守男副社長は「自分の生活スタイルに合わせて選ぶことが肝心」と話す。具体的には「電力使用量」と「生活スタイル」がポイントとなる。

これまでに発表された各社の料金プランを東京電力の現行の標準的プラン「従量電灯B」と比べると、家族人数が多いなど毎月の電力使用量が多い家庭ほど、自由化による料金の軽減メリットが出やすい傾向にある=表=。プランや条件で異なるが、使用量が多ければ月400~1000円前後安くなる。

ただ、新プランの中には2年契約を前提とし、中途解約時に数千円程度の違約金を払わねばならないものもある。

■「セット割」も

もう一つのポイントが、インターネットの利用やクルマの使用頻度など生活スタイルに関連する特典だ。

新しい料金プランでは、電気料金以外の分野でも割引などを行う「セット割」サービスを実施するものが多い。例えば、ソフトバンクは本業の携帯電話と電気を一緒に契約すれば、携帯料金を最大月300円割り引くプランを出している。

このほか、都市ガスやガソリン、旅行の料金割引など様々な「セット割」のプランが用意されている。総合的に考え、他社に切り替えても「お得」にならないと思えば、手続き不要で現在の電力会社と契約を継続できる。

電気の安定供給の面ではどうか。新電力に切り替えても、全体の電力供給ネットワークの仕組み自体は変わらない。巻口さんは「停電などのリスクが今の電力会社に比べて高くなるわけではない」としている。

比較サイトでシミュレーション

料金プラン選びで参考になりそうなのが、電力料金の比較サイトだ。

「エネチェンジ」は、住む地域や電力使用量などを入力するだけで、各社の電気料金のシミュレーション(想定)結果を示してくれる。22社の計119プランに対応済みで、順次拡大予定だ。利用する携帯電話会社やポイントサービスを選んで絞り込むこともできる。

カカクコムが運営する「価格.com」でも、同様のシミュレーションが可能だ。

| Trackback ( )

|

昨日のブログで「家庭用電気の小売全面自由化」のことと、その関連で留意しておいた方がよいことから幾つかを記録した。

そして、「明日は、原発との絡みやその他も含めて整理」とした。

⇒ ◆「電力の付加価値化と低価格化が同時進行」

そうすっきりと決まる話ではないので、今日は、次を記録。

●【パワーシフト】デンキを選べば社会が変わる!/パワーシフトキャンペーン運営委員会

●自然エネルギー供給をめざすパワーシフトな電力会社/同

●2016年の電力完全自由化で、家庭の電気料金は下がるのだろうか? 供給に不安はないのか、その仕組みは?/HOME'S PRESS 2014年 05月12日

●電力全面自由化で今年から電気料金高騰の恐れも…低所得者の負担増で高所得者が収入?/ビジネスジャーナル 2016.01.06

●原発のコストを利用者に転嫁? 電力自由化後、原発"価格保証"のカラクリ/The Huffington Post 2014年08月23日

●価格.com - 電力自由化のメリット・デメリット|電気料金比較/ついに始まる電力自由化。どんなメリット・デメリットがあるの?

ところで、今朝の気温は「0.5度」。6時半には歩こう。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【パワーシフト】デンキを選べば社会が変わる! / パワーシフトキャンペーン運営委員会

自然エネルギーの電気を選べる新しいしくみとライフスタイル

電力システム改革の一環で導入される電力小売の全面自由化により、これまでは、 50kW以上の大口契約だけでしたが、2016年4月からはいよいよ小口契約の家庭や小さな事業所でも、電力会社を選べる「デンキエラベル」時代に入ります。

新電力(PPS)とは…今までの電力会社とは別の、特定規模電気事業者(Power Producer and Supplier)のこと。

現在は、 50kW以上の大口契約だけですが、2016年からは、家庭でも選べるようになります。

・・・・・・・(略)・・・

それは、これまで一般家庭では、地域の大手電力会社からしか電気を買うことができませんでした。

原発は反対でも、沖縄電力以外はすべての電力会社は原発を持っていますので、その地域独占の大手電力会社から電気を購入するしか術はありませんでした。

しかし、2016年以降からは、原発再稼働を強引に進めようとしている大手電力会社との契約を解消して、例えば北海道や東北地方等、風力資源が豊富な風力発電会社や地域の市民が主体となって市民出資で建設した太陽光発電所等から調達したグリーン電力を小売りする事業者を選んで契約できるようになります。

主婦がチラシやウェッブサイトを見てどこのスーパーで安心安全なオーガニック野菜を買うか決めるように、環境に配慮した電力会社を選べるようになります。

すでに電力が自由化された欧州では、電力会社の特徴と電気料金をまとめた表を新聞などで見ることも出来ます。

●自然エネルギー供給をめざすパワーシフトな電力会社

電力会社紹介

2016年4月からの電力小売全面自由化に向けて、続々と新しい電力会社が生まれています。これらの中には、自然エネルギーを中心とした電力の供給を目指す会社もあります。キャンペーンでは、2015年5月より順次ヒアリングを実施しています。多くが、資本力や宣伝力で大手と圧倒的な差もあり、また様々な制度上のハードルがあって、事業の立ち上げが厳しい状況にあるということも見えてきています。

ここでは、未確定なことも多いなかではありますが、下記の「キャンペーンが重視する点」をめざして、鋭意準備中の電力会社を紹介します。(供給開始予定時期は、各社で異なります。)

市民・消費者としても応援していきましょう!⇒パワーシフト宣言(自然エネルギー買いたい宣言)

■ パワーシフト・キャンペーンが重視する点

1. 電源構成や環境負荷、などの情報を一般消費者開示していること

2. 再生可能エネルギーの発電設備(FITをふくむ)からの調達を中心とすること

3.原子力発電所や石炭火力発電所からの調達はしないこと(常時バックアップ分は除く)

4. 地域や市民による再生可能エネルギー発電設備を重視している

5. 大手電力会社と資本関係がないこと

|

●2016年の電力完全自由化で、家庭の電気料金は下がるのだろうか? 供給に不安はないのか、その仕組みは?

HOME'S PRESS 2014年 05月12日

完全自由化によって、消費者はどの新電力(PPS)からでも電力の供給を受けることができる。しかし、購入した電力が宅配便で送られてきたり、専用の配電線が引き込まれたりするわけではない。契約を新電力(PPS)に切り替えても、電力そのものは従来どおり地域の電力会社から安定供給され、代わりに新電力(PPS)は顧客が使った分の電力を送電線ネットワークに供出する仕組みだ。つまり、毎月の電気料金を請求してくる相手(およびその料金体系)だけが変わると考えれば良いだろう。

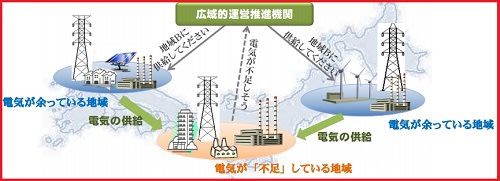

「広域的運営推進機関」による需給調整があるため、新電力(PPS)だからといって停電が起きたり供給が不安定になったりすることはない。また、完全自由化されることによって猛暑や厳寒期に電力不足となるリスクが高まるわけでもないのだ。

電力の完全自由化によって電気料金はどうなる?

・・・・現在の日本における家庭用電力料金は依然として諸外国よりもだいぶ高く、値下げの余地も十分にあるといえるだろう。電気料金だけでなく、その他の付加価値も選択の要素となる。通信事業者や流通業の参入も見込まれているが、たとえばソフトバンクでは携帯電話やスマートフォンとのセット割引が計画されているほか、太陽光発電による環境配慮のアピールもあるだろう。KDDI関連企業でも、CATVやインターネット回線とのセット販売が検討されているようだ。パナソニックでは家庭の太陽光発電システムで余った電力を、固定価格買取制度よりも高い単価で買い取る計画だという報道もされている。もし小売流通業の大手が加われば、買い物のポイントに還元するようなサービスが生まれるかもしれない。

●電力全面自由化で今年から電気料金高騰の恐れも…低所得者の負担増で高所得者が収入?

ビジネスジャーナル 2016.01.06文=井手秀樹/慶應義塾大学名誉教授

家庭用電力の全面自由化が4月に始まる。東京電力福島第1原発の事故後、消費者は電力会社を選べず、携帯電話のようにキャリアを自由に乗り換えたりすることができないことに不満を感じた。また「総括原価方式」という料金規制のもと、人件費や設備投資などかかった費用はすべて料金で回収できるという制度も、コスト削減のインセンティブが働かないとして消費者団体は撤廃を唱えた。

4月から制度的には、消費者は既存の電力会社以外から電気を買うことができるようになる。ガス会社、鉄道会社、石油会社、ケーブルテレビ会社、通信会社などさまざまな業界からの参入が見込まれており、訪問販売を含めていろいろなかたちで営業が展開されるだろう。

その際、料金メニューが複雑すぎて、どのメニューが自分の利用実態にあった割安な料金かを判断するのも難しいだろう。イギリスでは料金メニューが多すぎて混乱を招いたため、メニューを4本に限定する規制が行われた。

加えて諸外国では、営業活動において不正行為が多くみられた。電気の小売事業者による歩合制のエージェントを利用した不適正な販売活動が横行するなど、不法な販売が相当数あり、小売事業者の訪問営業等に対する規制を強化するなどの措置がとられた。わが国でも過去、新聞販売やLPガス事業で不適正な販売活動が指摘されてきたが、電気の販売でも同様の行為が行われる可能性がある。

欧州では電気料金が上昇傾向

最大の関心である電気料金について、今より競争が働くのだから値下げが進むと考えるのは早計だ。電気料金はさまざまな要因で変動する。

最大の要因は燃料費だ。東日本大震災以降は原発が停止し、火力用のLNG(液化天然ガス)を大量に輸入したため、電気料金が高騰した。一方、欧州ではいち早く家庭を含む小売りの自由化が実施されたが、それ以降、電気料金が上昇傾向にある。

また、国が普及を後押ししている太陽光や風力等の再生可能エネルギーは、電力会社が固定価格買取制度(FIT)により購入している。この購入費用は電気料金で再エネ促進賦課金として利用者から薄く広く回収している。この負担も電力料金を押し上げる。

1kWh当たり1.58円で、毎月の電力使用量が300kWhの標準家庭で月額474円負担していることになる。10kW未満の住宅用の太陽光は、33~35円で10年間電力会社は買ってくれる。最近では、大きな屋根に10kW以上の太陽光パネルを設置し、29円+税で全量を20年間電力会社に買ってもらい、その収入を家のローンに充てるという人もいる。大きな屋根の家を建てられる裕福な人は、FITで収入を得ることができ、その費用を太陽光パネルも設置できない低所得者や借家暮らしの人が負担する。言ってみれば、低所得者から高所得者に所得補填をするおかしな制度だ。

しかし、軽減税率であれほど逆進性や低所得者の負担増が問題になっているのに、再生可能エネルギー促進という流れのなかで、低所得者からの不満は聞かれない。

同じくFITで再生可能エネルギーが急増したドイツでは、12年に1kWh当たりの賦課金が3.59ユーロセントであったものが、14年には6.24ユーロセントまで上昇し、一般家庭の賦課金は月額2620円(1ユーロ140円換算)、年間約3万円も負担する結果になっている。独シュピーゲル誌も「太陽光発電は、ドイツ環境政策の歴史で最も高価な誤りになりうる」と批判している。

既存の電力会社以外の新電力は、停電するのではないかという不安を抱く消費者がいるかもしれない。だがその心配はほとんどない。既存電力会社や新規参入者の電気は、品質面での差別化は難しい。お互い値下げ競争を避けようとすれば、電気とガス、電気と携帯電話、電気とガソリンなどのセット販売や、PontaやTポイントなどのポイントの付与など新機軸のサービス導入で利用者を囲い込む戦略をとるだろう。こうした動きが加速している。

●原発のコストを利用者に転嫁? 電力自由化後、原発"価格保証"のカラクリ

The Huffington Post 2014年08月23日

経済産業省は8月21日、原子力小委員会を開き、電力自由化後も原発で発電した電気に価格保証する制度の導入や、廃炉による経営への影響を緩和する会計制度の見直しを提案した。経産省は今回、市場競争下では原子力事業者が原発のコストを回収できなくなる懸念を示したと見られる。

・・・・・・・・(略)・・・

2016年に予定されている電力の小売全面自由化後は、事業に必要なコストと料金に転嫁する「総括原価方式」と地域独占が廃止される。そのため、電力会社は原発の維持が難しくなるとして、政策的な支援を求めていた。

新たな制度では、原発建設や廃炉の費用を確保できるよう原子力コストを回収するため、原発による発電の「基準価格」を設定。基準価格より市場価格が下回る場合、差額を電気料金などに上乗せして利用者が負担する仕組みになる。イギリスで導入予定のモデルを参考にしたという。

・・・・・・・(略)・・・

経産省の担当者は、差額を利用者から回収する手段は「電気料金でも税金でも可能」と語った。今後、議論を重ねるという。

今回の提案は、市場競争下では原子力事業者が原発のコストを回収できなくなる懸念を示したことになるが、政府の掲げる脱原発依存の方針や、エネルギー基本計画で、原発を「発電コストが安い」としてきた従来の説明と矛盾する可能性がある。

東京電力では、この3年間で4割近く電気料金が値上がりしており、原発のコストを利用者に転嫁する新制度は、世論の反発を招くとの声もある。

●価格.com - 電力自由化のメリット・デメリット|電気料金比較

ついに始まる電力自由化。どんなメリット・デメリットがあるの?

・・・

★電力自由化のメリット

・・・

★電力自由化のデメリット

電力供給面での過度な不安は不要

・・・・・・・・・(略)・・・

値上がりの可能性はあるが、2020年までは既存の料金メニューも選択できる

「電気料金の値上がり」は、これまで触れた競争原理を導入する電力自由化と逆行するようですが、すでに電力自由化に踏み切っている諸外国では、実は電気料金は値上がり傾向にあります。

電力自由化になるまでは電気料金には競争はありませんでした。その理由は、電気料金が高くなりすぎないように国が審査をして、料金の大幅な値上がりを規制していた側面もあります。電力自由化はこうした規制をなくすものですが、少なくとも2020年までは既存の電力会社は規制料金のメニューも提供することになっており、いたずらに電気料金が高くなることは当面ないと言えます。

とはいえ、2020年以降どうなるかはまだ決まっていません。料金規制が完全に取り払われた場合、長期的な視野で国にコントロールされていた電気料金は、電力自由化後は需要と供給が一致するポイントで料金が決まることになり、競争により安くなる可能性がある一方、天候や災害、燃料費の高騰などで高くなってしまう可能性もあります。

諸外国の電気料金高騰の理由の多くは、天然ガスや石油などの燃料費の高騰や、再生可能エネルギー買取費用の増大が大きな要因ですが、こうした問題は日本も同様です。電力自由化導入当初は新規の顧客を獲得しようと競争が激化し、料金が下がる可能性は高そうですが、長期間にわたって電気料金が下がり続ける保証はありません。

| Trackback ( )

|

今年の4月から「家庭用電気の小売全面自由化」ということで、そのニュースや案内を見ることが増えてきている。

電気は、地域ごとの電力会社が独占していた。これを自由化方向にするということ。そこで、概要を見ておこう。

今日は、原子力規制委員会のウエブにある「電力システム改革(電力自由化)と原子力発電について/平成26年10月 資源エネルギー庁」にリンク・抜粋。

≪2.電気の小売を全面的に自由化

○一般家庭向けの電気の小売業への新規参入を2016年から解禁。新規参入を通じた競争の促進を期待。誰でも電力会社や料金メニューを自由に選択できる。

○安定供給の要である送配電部門については自由化せず、規制部門として、引き続き地域独占の下で安定供給を担う。

○他方、発電部門・小売部門については、総括原価方式による規制料金を撤廃。≫

つまり、現在の送電網と配電システムなどは、今のまま電力会社が管理・運営し、「発電」と「末端の電力消費」は自由にする、ということ。

次に、いくつかのニュース。 j-castは、

★≪東京新聞が東京都内で世論調査したところ、4月からの電気購入先について、東京電力から変えることを考えていると答えた都民が6割にも上った。電気料金を負担に感じる人も多いらしく、理由としては、「より安い電気を使いたい」が3割強を占め、最も多かった。

また、「原発を保有しない電力会社の電気を使いたい」が3割弱と、2番目に多くを占めた。7割の人が将来的には原発をゼロにし、再生可能エネルギーを軸に取り組むべきだと答えた≫

最初は、戸惑いもあるけれど、いずれは、多様化していくことがうかがえる。

とはいえ、つぎのタイトルを見るだけでも、「賢い消費者」であることも必要。

●ご当地電力 広域提携へ 4月自由化 自治体参入続々/東京 2016年1月3日

●「35年しばり」 電力自由化でスマホ解約不自由に/日経 2016/1/4 6:30

●「電力自由化時代」に登場する10のビジネスモデル /日経 2016/1/6

●電力自由化で東京都民の6割が「東電離れ」? ガス、石油など100社新規参入の破壊力/j-cast 2016/1/ 1

●国民生活センター[2015年12月17日:公表]/正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう-

明日は、原発との絡みやその他も含めて、整理してみよう。

(追記 1月8日ブログ ⇒ ◆電力小売全面自由化/「デンキを選べば社会が変わる」/原発との絡み)

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【2016年7大イベント(2)】4月:電力小売全面自由化/再生可能エネルギーなどに注目も

ZUU online 2015/12/28

2016年4月より、電気小売業への参入が全面的に自由化される。オフィスや工場などの大口消費者については既に電力小売自由化が実現していたが、4月からは各家庭や商店など小口消費者を含む全ての消費者が、購入する電力会社や料金プランを自由に選択できるようになる。既に報じられているように、電気とガス、電気と携帯電話などの組み合わせによるセット割引や、ポイントサービス、さらには家庭の省エネ診断サービスなどの登場も期待される。自由化に伴って、火力や原発を由来とする電力を購入せず、環境負荷が相対的に低いとみられる再生可能エネルギーの購入にシフトする動きが想定され、電力の付加価値化と低価格化が同時進行するだろう。

●[PDF](電力自由化) と原子力発電について 原子力規制委員会

★資料-2 電力システム改革(電力自由化)と原子力発電について/平成26年10月 資源エネルギー庁

3ページ

1.広域系統運用の拡大

地域を越えた電気のやりとりを拡大

○地域を越えた電気のやりとりを容易にし、災害時等に停電を起こりにくくする。

また、全国大での需給調整機能の強化等により、出力変動のある再生可能エネルギーの導入拡大に対応する。

○そのための司令塔として、来年4月に「広域的運営推進機関」を創設する予定。

(写真をクリックすると拡大)

4ページ

2.小売全面自由化

電気の小売を全面的に自由化

○一般家庭向けの電気の小売業への新規参入を2016年から解禁。これにより、新規参入を通じた競争の促進が期待される。また、誰でも電力会社や料金メニューを自由に選択できるように。

○安定供給の要である送配電部門については自由化せず、規制部門として、引き続き地域独占の下で安定供給を担う。

○他方、発電部門・小売部門については、総括原価方式による規制料金が撤廃される

(ただし経過措置を講じる)。

現状/電力会社や多様なメニューは選べない。

小売参入全面自由化後(2016年目途に実施)/消費者が電力会社や料金メニューを選べるようになる。

6ページ

3.送配電部門の一層の中立化

送配電網(ネットワーク)を利用しやすく

○発電した電気の売買には、送配電網(ネットワーク)を使うことが不可欠。

○電力会社の送配電部門を別の会社に分離し(法的分離)、自由化された電力市場に参入する誰もがこのネットワークを公平に利用できるようにする。

7ページ

3段階の実施スケジュール

○3段階での改革の実施スケジュールが第1弾改正法で規定されている。このスケジュールに基づき、来年の通常国会に、送配電部門の法的分離を盛り込んだ法案提出を目指す。

※改革の具体的、詳細な仕組みは、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の下のワーキンググループ(有識者、消費者、既存電力会社、新規参入者らが参加する公開の作業部会)において、検討を精力的に進めている。

(写真をクリックすると拡大)

|

●ご当地電力 広域提携へ 4月自由化 自治体参入続々

東京 2016年1月3日

今年四月から始まる新制度「電力小売り自由化」に合わせて、関東や中部などで「ご当地電力」を進める地方自治体のうち、少なくとも十を超す自治体が電力の販売に提携を検討していることが分かった。電力会社以外の企業などが家庭に電力を売ることができる新制度をきっかけに、各自治体は発電会社と価格を交渉し地元の電気料金を引き下げる。さらに再生可能エネルギーの発電所の誘致などで雇用創出・地域振興にもつなげ、大手電力会社に対抗する。 (吉田通夫)

地域で使う電力を、その地域で発電し利用する電力版の地産地消が「ご当地電力」。少子高齢化が急速に進む地方自治体が力を入れるのは、電力小売り自由化をきっかけに「ご当地電力」が新たな地域振興策につながるためだ。域内に誘致した太陽光発電所などによる雇用創出に加え、安価な電力の販売は住民や地元企業にも利益になる。電力の小売企業が目を向けにくい場所ならば、住民らは購入先の選択肢が広がる。

電力販売に向けて、すでに動きだしている自治体の中核になるのが「ご当地電力」の先駆けとして福岡県みやま市と地元企業が設立した「みやまスマートエネルギー」。ここに熊本県合志市など九州の九団体と全国各地にある「ご当地電力」の一部や今後の参入を考えている自治体も提携に向けた検討に加わっている。

「ご当地電力」に取り組むこのグループは、提携で電力調達の交渉を共同で進める。自社管内の顧客が必要とする電力を予想して供給を調整する業務を「みやまスマートエネルギー」が代行するなどして運営費を圧縮。グループの管内の電力が足りなくなった場合、他社から余力のある電力を受け取れるようにすることなども検討している。

NTTデータ経営研究所の村岡元司社会・環境戦略コンサルティングユニット本部長は「自治体がかかわる電力販売の会社は地域の活性化や地方での競争を促す意味で意義がある」と評価する。だが、「利益を確保して企業として存続できるかが課題」(村岡氏)とも指摘。このため各社・団体は提携で運営費を抑え、利益の確保を目指している。

<電力の小売り自由化> 今年4月から一般の家庭も、大手電力以外の企業と電力の購入契約を結べるようになる改革。競争を促し消費者へのサービスを向上させることが狙い。2015年12月末現在、ガス会社や石油会社、携帯電話会社など全国で89社が小売り事業者として政府に登録し、順次、料金メニューも公表する。

●「35年しばり」 電力自由化でスマホ解約不自由に

日本経済新聞 2016/1/4 6:30 ジャーナリスト 石川 温

2016年春に予定される電力小売り全面自由化が、携帯電話の契約にも大きな影響を与えそうだ。現在の「2年しばり」について総務省から見直しを迫られている国内の携帯電話会社(キャリア)は、電力小売りとセットにすることで、むしろ「35年しばり」のような長期の契約を実現しようと狙っている。将来的には生命保険や住宅ローンといった金融商品とセットとなり、スマートフォン(スマホ)を買ったユーザーがキャリアと・・・

●「電力自由化時代」に登場する10のビジネスモデル

日経 2016/1/6

日本では、2016年4月1日に電力小売りが全面自由化され、既存の電力会社やガス会社、石油、情報系企業を巻き込んで激しい小売ビジネス競争が繰り広げられる。そこでは、需要家に単に電力を供給するだけでなく、どのような付加価値を付けてサービスを提供するかというビジネスモデルが重要になる。

欧米やオーストラリア、ニュージーランドでは、すでに1990年代から家庭など「低圧部門」を含めた自由化がスタートして・・・

●電力自由化で東京都民の6割が「東電離れ」? ガス、石油など100社新規参入の破壊力

j-cast 2016/1/ 1

電力自由化が2016年4月からスタートし、ガスや石油など他業種の会社も電気の小売りを始める。

「安いところがあれば変えるよ」「ガスに期待」「原発のない電力会社と契約します」。電力自由化を前に、ネット上では、こんな書き込みが増え、最大の消費地東京では、東京電力から契約を切り替えるという人が半数を超える調査も出た。

「安い料金」と「非原発の電力」が替える理由

経産省は2015年12月18日、電力会社の送電線を小売り各社が使用する「託送料金」を認可した。これで、新規参入を予定している各社は、具体的な電気料金のメニュー作りを進めることになる。認可された料金は、電力会社10社が当初申請したものより引き下げられている。

東京新聞の12月20日付記事によると、東京都内で12~16日に世論調査をしたところ、4月からの電気購入先について、東京電力から変えることを考えていると答えた都民が6割にも上った。電気料金を負担に感じる人も多いらしく、理由としては、「より安い電気を使いたい」が3割強を占め、最も多かった。

また、「原発を保有しない電力会社の電気を使いたい」が3割弱と、2番目に多くを占めた。東京新聞では、7割の人が将来的には原発をゼロにし、再生可能エネルギーを軸に取り組むべきだと答えたと報じている。

国に登録した小売り業者は12月28日時点で100社を超えており、ガスや石油、リース、商社など多岐にわたる。各社には、料金値下げなどが期待されているようだ。

19日放送のフジテレビ系ニュース「FNN」によると、すでに電力自由化が進んでいるアメリカでは、契約期間の長さやキャンセル料の有無などで料金設定は様々に分かれている。ポイント制で買い物ができたり、新規契約者を紹介するとギフトカードをもらえたりと、各社の差別化競争も激しい。また、エコな発電を行うことをセールスポイントに、安いところの約2倍の料金にした業者もあったそうだ。

セット販売にポイント制で「携帯料金」並みの複雑さも

日本でも、各社の料金メニュー作りが始まり、16年1月から電気購入を受け付けるようになるが、どのようなサービス内容になるのか。

東京ガスは、電気小売りを始めるに当たって、ガスとのセット販売を行う。セット料金にすると、電気代は東京電力と比べて、年間で4000~5000円ほど安くなる。このほか、ネット光回線とのセット「東京ガストリプル割」も導入する。12月24日にメニューを発表した。

ただ、電力の調達先については、「事業戦略に関わりますので、今後ともお答えできせん」という。ガスの火力発電所を自前で持っているが、これを含めてどんな発電所を使うのかも同様だとした。

一方、ガソリンスタンド「ENEOS」を展開するJX日鉱日石エネルギーでは、ガソリンなどを購入すれば電気料金を割り引くセット割を検討していると答えた。電気購入は、家電量販店「ノジマ」でも受け付ける。また、提携しているTポイントをためることができるようにする。

電力の調達先については、自前で持っている石油やガスの火力発電所が大部分を占めるとし、一部でソーラーパネルなどの再生可能エネルギーを使うことを明らかにした。

セット割などは、確かに、料金を安くすることにつながるメリットはある。しかし、契約期間やキャンセル料などの設定によって、携帯電話料金のように複雑化して分かりにくくなる恐れはあるようだ。

また、経産省が12月4日にまとめたガイドライン案では、電力調達先について、原子力や再生可能エネルギーなどの構成比率開示は努力義務とされるに留まっている。調達先についても関心が高い以上、今後各社には開示が求められそうだ。

●国民生活センター[2015年12月17日:公表]

電力の小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

2016年4月1日より、電力の小売全面自由化(注1)が始まります。

これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。電力について、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないために、これまでに寄せられている電力の小売自由化に関連する相談事例を紹介するとともに、消費者向けのアドバイスを提供します。

(注1)資源エネルギー庁ホームページ「電力の小売全面自由化について」

相談事例

【事例1】知らない電力会社から「電気を安くできる」と電話があったが、本当か

【事例2】来年4月から電力が自由化される、4割安く供給すると電話があったが、怪しい

【事例3】電力自由化前に太陽光発電システムを設置し売電すれば儲(もう)かると電話があった

アドバイス

「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関する情報を収集しましょう。また、小売電気事業者(注2)は登録制(注3)になっています。登録されている事業者か確認し、また自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。

電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせは経済産業省の専用ダイヤル(0570-028-555)に、小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせは同省の電力取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)に相談できます。

「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。

電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。

怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、最寄りの消費生活センター(電話番号188)に相談しましょう。

(注2)現在は一般電気事業者との契約ですが、自由化後は小売電気事業者と契約できます。その他に発電事業者、送配電事業者がありますが、消費者と契約はできません。

(注3)資源エネルギー庁ホームページ:登録小売電気事業者一覧

[報告書本文] 電力の小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう-[PDF形式](247KB)

|

| Trackback ( )

|

太陽光発電が進められているのは周知のこと。

中でも「メガソーラー」といわれる大規模な発電がはやり。

それは、政策として大規模を優遇するようにしたから。

毎日新聞の特集「なるほドリ」が簡潔にまとめていた。ブログ末に記録ししておく。

A 現在の買い取り価格・期間が保証されるのは今年度中に国や電力会社への手続きが完了した分のみです。

来年度の買い取り条件は今年度末にならないと分からないそうです。

特に、日照時間が長い九州は普及が進んでいる。

とはいえ、東海地区でも話は各地に。

業者が主導する場合も、自治体が積極的に誘致する場合もある。

ここのまちでも、探りに来る業者の話は聞く。

先日聞いたある話。

「あそこがどうかと思って 見に行く」という時、「あそこは山が両側にあるからね」と聞いたので見に行くことすらやめた・・・・とか。

そこは、東の境が岐阜市。

つまり、すぐ向こうが岐阜市。

当然、そこも同じような地形。

そして、岐阜市はそのあたりを最終候補地として業者に提供を考えていると報道されている・・・・

なぜこんなこと書くかといえば、今日は議会の常任委委員会で浜松の最終処分場でのメガソーラー事業の視察があるから。

同旨が最終処分場の用地に誘致していたもの。

8月に視察が内定していた。第一次自供は9月に決まったとも報道されている。

◆「浜松市静ヶ谷最終処分場メガソーラー発電事業」事業者募集について ≪募集終了≫

◆ 「浜松市メガソーラー発電事業(第1弾)」の事業者決定について 2012/9

個人的にも、15年ほど前から屋根の上にソーラーを置いて発電している「小規模事業者(家庭)」だから、興味がある分野。

明日は、田原市で農業関係の視察。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●北野阿原の処分場が候補に 岐阜市メガソーラー事業

中日 2012年10月20日

岐阜市の細江茂光市長は十九日、大規模太陽光発電(メガソーラー)事業の候補地に、同市北野阿原の一般廃棄物最終処分場跡地が決まったことを明らかにした。

事業用地の広さは三・五ヘクタール。出力規模は一・七五メガワットになる見込みで、五百三十世帯が一年間使用する電力量を発電できる。

処分場は、焼却灰の埋め立てが七月末で終わり、今は覆土作業をしている。地元住民が、跡地の有効活用とイメージアップのために、メガソーラー事業を要望していた。

市は、土地を民間事業者に貸し出すか、市直営で事業を行うか年内に決め、早ければ十一月議会に提出する予算案に調査費を計上する。

県によると、県内のメガソーラー事業は▽美濃加茂市の県有地五・三ヘクタール▽県立高校と支援学校計八校の屋根▽七宗町立工業団地二・八ヘクタール-などが計画されている。

(久保田麻里衣)

●メガソーラー事業:現地説明会に23社−−鈴鹿市 /三重

毎日新聞 2012年10月20日

鈴鹿市が発電事業者を募集している「大規模太陽光発電設備」(メガソーラー)の現地説明会が19日、同市国分町の建設地で行われた。

市環境政策課によると、参加事業者は23社(市内6社、県内7社、県外10社)の54人で、事前申し込みより2社、3人少なかった。

市担当者の説明に熱心に耳を傾け、建設地をデジカメに収める業者が多かったという。

29日までメールで質疑などを受け付け、11月8日に企画提案書の提出を締め切る。同下旬に発電事業者を決定する予定だという。【大原隆】

●市有地2万4千平方メートル メガソーラー建設地に 滋賀・野洲市

産経 2012.10.20 02:10

■近く業者決定

野洲市は、同市吉川の市有地約2万4千平方メートルを、大規模太陽光発電所「メガソーラー」の建設用地にあてることを決めた。20年貸与の条件ですでに事業者の公募を終え、近く業者を決定する。メガソーラーは東日本大震災後の昨年5月、嘉田由紀子知事が県内誘致を表明。県内の複数の市町が受け入れの名乗りを上げていた。

市地域戦略室によると、市有地は県の公共施設を誘致するため、昭和59年から62年にかけて、旧中主町(現野洲市)が取得したが、誘致できず、現在は未利用地になっている。

毎年、市が除草作業約150万円を投じ、管理。

複数の事業者からメガソーラーを市内に建設したいと提案があったことから、建設用地にあてることを決めた。

計画では、1平方メートルあたり年間125円で、20年間事業者に貸与。

土地の購入代金や事業者が収める固定資産税などで、年間約580万円の財源確保を見込んでいる。

メガソーラーは、出力千キロワット以上の太陽光発電所で、東日本大震災後、急速に注目を集めるようになった。

県内では建設会社「昭建」(本社・大津市)が、今年8月、湖南市内に約1万7千平方メートル規模のメガソーラーの建設計画を発表したが、野洲市の敷地は約7千平方メートル広い。

野洲市地域戦略室の担当者は「20年という長期の計画。安定した経営能力のある事業者にお願いしたい」と話している。

●大牟田市のメガソーラー、事業者が決定

朝日 2012年10月20日

大牟田市健老町の市有地24ヘクタールを民間に貸してメガソーラー(大規模太陽光発電所)を稼働する市の計画で、19日、事業者が九州新エネルギー機構に決まった。市は今月中に契約を結び、その後、賃貸料や緑地の確保などの具体的な内容を公表するという。

市は9月7日から事業計画を公募し、応募のあった3社の中から決めた。

発表によると、提案された事業計画は発電出力1万8100キロワットで、推定年間発電量は約2千万キロワット時。2014年1月から稼働する計画だ。

九州新エネルギー機構は今年1月、県内での太陽光発電施設の建設と運転を目的に設立された。

同社によると、糸島市と行橋市でそれぞれ出力2千キロワットのメガソーラー計画を進めている。

本社は大牟田市小浜町1丁目で、今後、大牟田市健老町の工業団地エコタウン内の「エコサンクセンター」に移したいという。

●メガソーラー:平生に ユアサ商事、発電事業参入へ 来年4月の運転開始目指す /山口

毎日 2012年10月19日

ユアサ商事(東京都)は18日、グループ会社のユアサクオビスとともに、平生町に大規模太陽光発電所(メガソーラー)を建設し、発電事業に参入すると発表した。

出力約1・2メガワットで、一般家庭約400世帯の年間使用量にあたる約143万キロワット時の発電を目指す。

発電した電気は中国電力に売電する。11月中に着工し、来年4月からの運転開始を目指す。

同社が同町曽根に所有する遊休地約1万8000平方メートルに、太陽光パネル(縦約60〜80センチ、横約120〜160センチ)5500枚を設置する。

総事業費は約4億円。事業期間は20年間。

同社は、地域ぐるみで再生可能エネルギーの創生に取り組み、国内外3社の太陽電池を使い、運転データの分析を行う。

また、展望デッキや発電量がわかるモニターを設置し、「太陽光発電のショーケースとして公開したい」と説明している。

同グループでは、05年に太陽光発電システムの販売を始め、11年度には住宅用ソーラーを中心に約20メガワットの販売実績がある。

25日に平生町役場で進出協定の調印式がある。

県東部でのメガソーラーは、大林組の子会社の大林クリーンエナジー(東京都)が岩国市で、JX日鉱日石エネルギー(同)が下松市で計画している。【小中真樹雄】

●採卵養鶏業界でメガソーラー初参入 赤穂の業者

神戸 (2012/10/20 08:35)

屋根に太陽光パネルを設置する採卵用の鶏舎=赤穂市東有年、デイリーエッグ

採卵養鶏業で近畿最大手のデイリーエッグ(兵庫県赤穂市)は19日、大規模太陽光発電所(メガソーラー10+ 件)事業に参入することを明らかにした。本社と岡山県美作市にある鶏舎などの屋根に、出力計2メガワット(1メガワットは千キロワット)の太陽光パネルを設置。来春以降、発電した電力の全量を電力会社に売電する。(大久保斉)

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を活用する。採卵養鶏業界でメガソーラー10+ 件事業に参入するのは初めて。

本社農場の鶏舎2棟と、卵を洗浄・選別・梱包(こんぽう)する「GPセンター」の屋根に、出力999キロワットの太陽光パネルを設置。3億円を投じて10月末に着工し、2013年3月末の完成を目指す。また、岡山支店のひな育成棟4棟の屋根と敷地内の遊休地に、同出力のパネルを13年4月以降に据え付ける計画で、来夏の完成を目指す。両拠点で発電した電力の全量を関西電力、中国電力にそれぞれ売電する。

採卵業界は、飼料代が高騰している半面、量販店からの値下げ要請が厳しく鶏卵への価格転嫁が難しいという。一方、7月に始まった同制度では、太陽光発電の電力を1キロワット時当たり42円の固定価格で電力会社が買い取ることから、メガソーラーは安定的に収益が確保できると判断した。

電力会社は再生可能エネの買い取り費用を電気料金に上乗せするため、同社の電力コストも将来的に上昇する可能性がある。経費を節減しても吸収し切れない場合は、メガソーラー10+ 件による電力を自家消費に切り替える方針。鈴木康喬社長は「あらゆる経営環境に対応し、財務体質の健全化を図りたい」としている。

同社は1970年設立。現在、170万羽の採卵鶏を飼育し、年3万トンの鶏卵を出荷するほか、堺市に液卵工場を持つ。2012年3月期の売上高は60億円。従業員はパートを含め約180人。

●大分に国内最大メガソーラー 丸紅が11月から建設

朝日 2012年10月21日16時14分

国内最大規模の太陽光発電所(メガソーラー)を、大手商社の丸紅が11月から大分市で建設する。

発電能力は8万1500キロワットで、一般家庭約2.5万世帯が使う電力を生み出せる。

7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度で、企業の投資が拡大している。

丸紅が建設するのは大分市の沿岸部の工業用地。

東京ドーム23個分にあたる105ヘクタールの敷地に約35万枚の太陽光パネルを置く。

投資額は約240億円。2013年度末の完成をめざす。生み出した電気は地元の九州電力へ20年間売電する。

隣接地では、三井造船や日揮もメガソーラーの建設計画を進めており、これらをすべて合わせると計12万5千キロワットの巨大な太陽光発電の拠点が生まれる。

●JFEグループ、メガソーラー3カ所を一括受注 三井物産から

日経 2012/10/17 21:02

JFEスチールやJFE電制などグループ5社は17日、三井物産と東京海上アセットマネジメント投信が国内で手がけるメガソーラー(大規模太陽光発電所)のうち、山口県など3カ所の建設を一括で受注したと発表した。

発電能力は計8300キロワットで、受注額は十数億円とみられる。

受注したのは国内10カ所のうち山口市と山口県田布施町、和歌山県串本町で、2013年3~6月に稼働する予定。

JFEグループはアルミ架台と同等の重量に軽量化した鋼製の架台を開発して工事コストを削減しており、それが受注の決め手となったもようだ。

●なるほドリ:太陽光発電って増えてるの? /福岡

毎日新聞 2012年10月21日

◇福岡県、全国3位の設備量 固定価格買い取り、新制度でメガソーラー増加

なるほドリ 近ごろ太陽光発電パネルが載っている建物をよく見かけるけど、増えているのかな?

記者 もともと発電時に二酸化炭素を出さない環境に優しいエネルギーとして注目されていました。

日照時間が長い九州は普及が進んでおり、福岡県も全国3位の設備量(約19万キロワット)を誇っています。東日本大震災後、エネルギー問題への関心が高まり、11年度は県内で約5万キロワットの住宅用太陽光発電が新設され急速に伸びています。

さらに、今年7月に「再生可能エネルギー固定価格買い取り制度」が始まってから企業が1000キロワット以上のメガソーラーを設置する動きが活発で県内でも3カ所で稼働、12カ所で計画が進んでいます。

Q どんな制度なの?

A これまでは500キロワット未満の太陽光発電に限り自家消費して余った電力だけを電力会社が買い取っていました。

新制度により太陽光に限らず風力、中小水力なども含め全量を買い取るようになりました。

ただし家庭用規模の10キロワット未満はこれまでと同じ余剰分だけの買い取りです。

Q どれくらいの値段で買い取ってくれるの?

A 種類や規模により細かく決められています。

10キロワット以上の太陽光発電の場合、1キロワット時(1キロワットを1時間発電または消費した電力量)あたり42円で20年間の買い取りが保証されています。

メガソーラーを設置する企業はその条件なら初期費用がかかっても元が取れるうえ利益も生み出すと踏んでいるのです。

10キロワット未満の余剰分はこれまでと同じ42円で10年間です。

Q その分電気料金が値上がりするって聞いたけど。

A 再生可能エネルギーを設置している人、設置していない人に限らず消費電力1キロワット時あたり0・22円(今年度の場合)が今年8月から電気料金に上乗せされています。月300キロワット時を使う標準的な家庭の場合、余剰買い取り分も含め月に111円値上がりしています。

Q 僕も太陽光発電を設置したいな。

A 現在の買い取り価格・期間が保証されるのは今年度中に国や電力会社への手続きが完了した分のみです。来年度の買い取り条件は今年度末にならないと分からないそうです。

家庭向けには国や自治体の助成制度もあります。県のホームページ(http://www.f-energy.jp/)に助成制度の一覧や設置場所が太陽光に適しているか分析できる地図検索システムもあるので活用してみるといいでしょう。【回答・関谷俊介】

============== 身近な質問をお寄せください

〒810−8551(住所不要)毎日新聞「なるほドリ福岡」係(fuku-shakaibu@mainichi.co.jp)

〔福岡都市圏版〕

●吉野ケ里のメガソーラー計画:反対の市民団体、設置変更求め要望書 /佐賀

毎日新聞 2012年10月20日

国営吉野ケ里歴史公園北側の工業団地跡地で建設が進んでいるメガソーラー(大規模太陽光発電所)計画に反対する市民団体「吉野ケ里遺跡全面保存会」は19日、建設を進める事業体に参加している5社・団体に設置場所の変更を求める要望書を提出した。

この日訪ねたのは、事業者を構成するNTTファシリティーズ(東京都)の佐賀支店や戸上電機製作所(佐賀市)、佐賀銀行(同)、佐賀大学(同)など。吉野ケ里歴史公園が国内に二つしかない国営歴史公園であることを指摘し、そこに隣接する建設予定地は遺跡群の中心部だと主張して、建設場所の変更を求めている。

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|