一昨日26日、国会が閉幕した。

参議院選挙前の思惑で、党利党略の結末。

終盤の国会議員の定数の問題、最高裁判決とのずれが大きい。

ともかく、報道機関の論評も厳しい。

そこで、めぼしいところを見てみた。

沖縄タイムスは、

「新しい区割りでは1・998倍と最高裁が問題にする『2倍以上』をわずかに下回っているが、この数字は10年の国勢調査を基にしている。

今年3月の推計人口に基づく試算ですでに6選挙区で2倍を超えている。

人口移動を考えれば、一時しのぎにすぎないことは明らかだ。」

安倍氏は昨年の国会討論での野田氏との約束を反故にした。

その安倍氏の本質について、北海道新聞は、

「一貫しているのは、自分に賛同する勢力だけで前に進もうとし、異論は切り捨てる姿勢だ。首相の政治は寛容さに欠ける。」

各紙の社説では、

北海道新聞の社説「国会閉幕 参院選へ 安倍政治は信頼に足るか」 が、一番納得。

沖縄タイムスの社説「国会閉会 国民不在の度が過ぎる」も。

北と南の新聞に対して、真ん中の中日新聞は

社説「電力改革廃案 国民無視にも程がある」

「先行して小売りが自由化されている大企業向けの多くは、

東京電力など既存の事業者と独立系の特定規模電気事業者(PPS)との競争によって一キロワット時当たり十一円前後に下がったが、

家庭向けなどの小口は二倍の約二十三円。

利益の九割を小口が占めており、公正さを著しく欠いている。」

・・・とまぁ、社会は、来週から始まる参議院選挙モードか。

ところで、ここ山県市の議会は、今日が閉会日。

9時からは、私が説明した「個人保証の廃止」についての意見書と他の議員が提案した意見書を議案にするための整理の議会運営委員会。

10時からは、最終の本会議。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【国会閉幕】首かしげるドタバタ劇

高知 2013年06月27日

与野党による「泥仕合」がまた繰り返された。

国会会期末のきのう、参院で安倍首相の問責決議が野党の賛成多数で可決された。あおりで電気事業法改正などの重要法案が廃案となった。

その責任を与野党は転嫁し合っているが、それが国民の政治不信を一層高めていることを肝に銘じるべきだ。

問責決議案は首相が参院予算委を欠席したことを「国民主権をないがしろにした」として、生活、社民、みどりの風の野党3党が提出した。

首相欠席の背景には、衆院小選挙区定数「0増5減」に伴う区割り改定法案をめぐる与野党対立がある。

同法案は衆院で自民、公明両党などの賛成で再可決され、成立したが、野党が多数を占める参院では法案採決が見送られたことに対し、与党側は「参院の存在意義を否定する」と批判を強めていた。

「ねじれ国会」の下での相も変わらぬ与野党対立と言ってしまえばそれまでだが、最終盤でのドタバタ劇には首をかしげざるを得ない。

参院での問責乱発が政治の停滞を招くことへの批判は根強い。

今回、重要法案を廃案にするという代償を払ってまで問責カードを切る必要があったのかどうか。電気事業法改正に意欲を示していた民主は当初、問責決議に慎重だったが一転して賛成に回った。これも多くの国民の目に分かりにくく映ったのではないか。

自民の姿勢にも疑問符は付く。アベノミクス批判を強める野党側が予算委での集中審議を求めたのに対し、それを拒んでいたからだ。

参院選を目前に控え、答弁ミスなどの失点を避けたい思惑が指摘されている。

実際、「国会終盤にこちらが守りに回るのは当たり前だ」という自民党幹部の声も報じられた。

事実なら情けない話ではないか。支持率が高いうちに参院選になだれ込んで勝利し、念願の衆参ねじれ解消を果たしたい。

そんな狙いも透けて見えるが、これでは党利党略と言われても仕方あるまい。

一方で、自公は衆院議員の定数削減を含む選挙制度改革に関し、有識者による第三者委員会の国会への設置を求める方針という。前向きな提案だ。

与野党が議論を尽くして懸案解決を図る。そんな熟議の政治を国民が望んでいることを忘れてもらっては困る。

●国会閉幕、参院選が実質スタート ねじれ解消が焦点

2013/06/26 19:02 【共同通信】

通常国会は26日閉会し、与野党の第23回参院選に向けた戦いが実質的にスタートした。政府は近く「7月4日公示―21日投開票」の日程を閣議決定。昨年12月の第2次安倍内閣発足後、初の本格的な国政選挙で、安倍晋三首相の7カ月間の政権運営に審判が下る。自民、公明両党が参院過半数を実現し「ねじれ国会」を解消できるかが焦点だ。26日までの共同通信の集計で、選挙区と比例代表を合わせ411人が立候補を準備している。

首相の経済政策「アベノミクス」が大きな争点。首相は参院で勝利すれば、憲法改正の議論を加速させる考えだ。

●社説 国会閉幕 参院選へ 安倍政治は信頼に足るか

北海道 6月26日

通常国会がきょう閉幕し、7月4日公示、同21日投開票の参院選が事実上スタートする。

問われるのはちょうど就任半年を迎えた安倍晋三首相の政権運営だ。

デフレ脱却に向けた経済政策を積み重ねてきたが、タカ派的な政治路線には危うさが見える。

選挙の焦点は自民、公明の連立与党が衆院に続き参院でも過半数を獲得するのか、野党が阻止するかだ。

一方で首相は、与野党を超えて憲法改正発議に必要な3分の2の勢力結集を目指す。選挙結果次第では日本の針路が大きく変わりかねない。

各党は理念、政策を明確に示し、国民に信を問うてもらいたい。

*異論切り捨てる姿勢

「日本を取り戻す」。そう訴えて首相は再登板した。

経済政策では大胆な金融政策、積極的な財政出動、成長戦略の「3本の矢」を提示した。株価や為替などの指標を見る限り景気は上向いているかのようだが、生活が良くなったという実感は持てない。

景気対策は相変わらず公共事業主導型だ。「アベノミクス」と言えば新鮮に聞こえるが、かつての自民党政治を再起動させた部分が多い。

首相は1期目でやり残した仕事にも意欲を燃やす。集団的自衛権行使を禁じた憲法解釈見直しを検討する懇談会を再開した。

昨年12月の衆院選で有権者が期待したのはこんな政治だったのだろうか。

安倍政権には「自民党は変わった」と言える実績が乏しい。

「ねじれ国会」を意識して、首相は答弁で「安全運転」を心がけた。だが「巨大与党」の力を背景にしたおごりは随所に表れた。

デフレ脱却策を問われてもまともに答えず「民主党は3年間やってできなかった」と言い返した。自分に不利な質問には答えず、責任転嫁やはぐらかし、テレビ中継を意識したパフォーマンスが目立った。

憲法96条が定める憲法改正の発議要件の緩和を目指す意向も表明した。現職首相として改憲に具体的に言及するのは異例である。

戦争放棄をうたった9条の変更にも積極的だ。日本維新の会、みんなの党や民主党の一部も含めて改憲勢力を構築する考えだ。

一貫しているのは、自分に賛同する勢力だけで前に進もうとし、異論は切り捨てる姿勢だ。首相の政治は寛容さに欠ける。

2年前の東日本大震災で日本は一変した。与野党を超えて取り組まなければならない課題が多く、政治力の結集が何よりも必要だ。参院選はいまの日本にふさわしいリーダー像を問い直す機会ともなるだろう。

*政策面で実績乏しく

個別政策の検証は欠かせない。政策課題の筆頭は震災復興だった。だが民主党政権当時に比べて復興が目に見えて加速した形跡はない。

明らかになったのは膨大な額の復興予算流用や、復興庁職員がネットで被災者らに暴言を吐いていたことだ。政権全体で危機感が共有できていないことの表れと言える。

東京電力福島第1原発事故の被害を受けた地域の除染や住民帰還のめど、「仮の町」づくりで首相の指導力は見えない。歴代自民党政権の原発安全対策の検証もそこそこに、再稼働や原発輸出に前のめりだ。

環太平洋連携協定(TPP)は、オバマ米大統領との会談で「聖域なき関税撤廃ではないと確認できた」と交渉参加へ踏み出した。政策転換の十分な説明もなく、無責任だ。

中国、韓国との関係は冷え込んだまま、改善の見通しが立たない。侵略戦争と植民地支配への反省を表明した「村山談話」の見直しに言及した首相の歴史認識には、中韓だけでなく欧米諸国も疑念の目を向ける。

首相は民主党政権の「外交敗北」を鋭く批判していたが、自らも実績を示せていない。国民は言葉で取り繕う政治を望んではいない。

*野党に危機感足りぬ

勢いづく与党を抑えきれない野党の弱体化には目を覆いたくなる。

民主党は国会論戦を通して自公連立政権の問題点を明らかにできなかった。期待感先行の首相の経済政策が本当に実を結ぶのかなど、議論が深まらなかったのは残念だ。

与党と対決する態勢ができていなかった。新しい綱領を定めたが、憲法問題で明確な姿勢を示せず、論戦でも受け身に回った。改憲、護憲両派が混在する寄り合い所帯の欠点をいまも引きずっている。

政権を担った経験を教訓に、生まれ変わった姿を参院選で示さなければ埋没する。そういう危機感を持たなければならない。

みんなの党と日本維新の会は検討していた選挙協力を見送った。維新の橋下徹共同代表の従軍慰安婦発言で歴史観の違いが隠せなくなった。第三極結集の期待はしぼんだ。

共産党や社民党は護憲政党として正念場を迎える。

巨大与党に対抗する結集軸を構築できるかが問われる。野党にとって存在意義をかけた戦いになることは間違いない。

●社説[国会閉会]国民不在の度が過ぎる

沖縄タイムス 2013年6月27日

第183通常国会は最終日の26日、参院本会議で首相問責決議が可決されるなど与野党が混乱を引きずったまま150日間の会期を終えた。

国会最終盤は与野党とも7月4日公示、21日投開票の参院選を意識し、相手にダメージを与えることを狙った非難の応酬に終始した。

そのあおりを受けて発送電分離に向けた電力システム改革を進めるための電気事業法改正案などが廃案となった。国民不在で与野党とも党利党略としか言いようがない。

安倍晋三首相に対する問責決議は、参院予算委に欠席したのが理由。野党は「憲法違反であり、国民主権をないがしろにした」と批判する。

予算委の開会は委員長が職権で決めた。これに対し、政府・与党は「与野党合意がない」とした上で、先に提出した平田健二参院議長に対する不信任決議案が処理されていないと主張する。

衆院小選挙区定数「0増5減」に伴う区割り改定法は4月に衆院を通過したが、参院で審議を行わなかったことから、与党側は平田氏の議会運営を問題視。「参院の存在意義を否定する」として不信任決議案を提出していた。

どっちもどっちなのだ。

区割り改定法案は参院送付から60日以内に採決されず、憲法の「みなし否決」を適用し衆院本会議で与党などの3分の2以上の賛成多数で再可決し、成立した。

定数削減については各党の思惑がからみ、一致できる案にはとても至らなかった。

■ ■

区割り改定法は弥縫(びほう)策にすぎない。最高裁は2011年、最大2・30倍の1票の格差が生じた09年衆院選を「違憲状態」と判断した。

昨年12月の衆院選は区割りの確定が間に合わないまま実施され、格差は最大2・43倍にまで広がった。全国の高裁に提起された訴訟は16件。14件が「違憲」と断じ、このうち2件は「選挙無効」に踏み込んだ。「合憲」はなかった。

新しい区割りでは1・998倍と最高裁が問題にする「2倍以上」をわずかに下回っているが、この数字は10年の国勢調査を基にしている。今年3月の推計人口に基づく試算ですでに6選挙区で2倍を超えている。人口移動を考えれば、一時しのぎにすぎないことは明らかだ。

民主党政権時代の昨年11月の党首討論を思い出すまでもない。

当時の野田佳彦首相は1票の格差是正と定数削減を条件に衆院を解散した。民主、自民、公明の3党合意でも「衆議院議員の定数削減については、次期通常国会終了までに結論を得た上で必要な法改正を行う」と明記している。合意の反故(ほご)である。

■ ■

自民、公明両党は衆院議員の定数削減を含む選挙制度改革に向け、有識者の第三者委員会を国会に設置する案を各党に提示する考えだ。

これも参院選向けのポーズではないのか。国会閉会のいまごろになって提案するのでは本気度が疑われる。

「身を切る覚悟」の約束は裏切られ、この秋にも導入するかどうか判断される消費税増税だけが残る。国民への背信行為である。

●【社説】 電力改革廃案 国民無視にも程がある

中日 2013年6月28日

参院本会議での安倍晋三首相に対する問責決議の可決で電気事業法改正案などが廃案に追い込まれた。電力業界に競争を促し、電気料金引き下げなどを目指す重要法案だ。国民無視もはなはだしい。

来月の参院選をいかにして有利に運ぶか。与野党の駆け引きが、成立が見込まれていた電気事業法改正案や生活保護法改正案をはじめ、国民生活に直結する法案や条約などを廃案に追い込んだ。

そもそも電事法改正案とは何か。家庭も電力会社を自由に選べるようにする「小売りの全面自由化」を二〇一六年に、電力会社の発電部門と送配電部門を分ける「発送電分離」を一八~二〇年をめどに実現する電力システムの改革が目的だ。

先行して小売りが自由化されている大企業向けの多くは、東京電力など既存の事業者と独立系の特定規模電気事業者(PPS)との競争によって一キロワット時当たり十一円前後に下がったが、家庭向けなどの小口は二倍の約二十三円。利益の九割を小口が占めており、公正さを著しく欠いている。

小口も自由化されれば原価に利潤を上乗せする総括原価方式が消滅し、PPSなどとの競争で値下げが期待できるようになる。

その道筋は、衆参ねじれでも与野党間の隔たりは大きくない。暮らしに身近な法案でありながら、なぜ参院は廃案にしたのか。国民をないがしろにした政治の駆け引きに翻弄(ほんろう)されたと言うほかない。

さらに見据えるべきは、今なお終わりが見えない東電福島第一原発の事故だ。この事故こそが電力事業に隠された不条理を表に引き出して電力改革を促した。そこから目をそらしてはならない。

小売り自由化に加え、発送電分離も改革の目玉だ。

電力業界による現在の発電と送配電の一体経営は地域独占の土台であり、風力や太陽光などの自然エネルギー参入を阻害していることは否めない。

分離が実現すれば電力業界の既得権益に風穴があき、自然エネルギーなどの送配電網への公平な接続を通じて多様な電源の効率的活用が期待できる。

それは国民の多くが求める脱原発への第一歩でもある。

しかし、首相は民主党政権が表明した三〇年代の原発稼働ゼロを「非現実的」と一蹴し、再稼働や原発輸出に前のめりだ。参院選後の秋の臨時国会に改正案を再提出する方針だが、原発評価の決定的な違いを背景に電力改革を後退させることがないよう強く求める。

| Trackback ( )

|

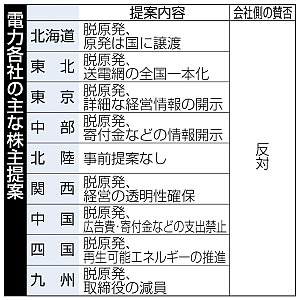

日本では、多くの株主総会が一斉に行われる。

総会屋対策だという話もある。

もちろん、最近は変わる傾向にある。

例えば静岡新聞は、次のように説明する。

「定時総会は決算日から3カ月以内に開催すると定款で定められ、多くの企業が3月期決算であるため6月末に集中しやすい。

日本では、他社と同じ日に総会を開き、実質的な議論がないまま議案を賛成多数で議決する「シャンシャン総会」が長年続いたが、

近年は株主の権利を重視し集中日を避ける企業も増えている。」

ともかく、今週がその多い週で、

昨日は、原発問題を抱える電力会社でも、一斉に行われた。

市民運動体からの株主提案、それと電力会社の株主である自治体も「議案を提案」しているところもある。

それらの動向を記録。

なお、今日は、一番多い集中日で、全体の42%にあたる718社で42%の会社だそう。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●日本企業の恥部 一斉総会は世界の笑いもの

日本企業の恥部 一斉総会は世界の笑いもの/論談 10号 平成2年7月15日

⇒ 10号 平成2年7月15日 ●日本企業の恥部 一斉総会は世界の笑いもの

⇒ 論談 「一言」言いたい

平成2年6月28日、3月期決算の株主総会が一斉に開催されたが、本年は昨年を上回る1,682社が28日に集中した。

世界に類を見ないこの一斉総会現象に、今年に入ってようやくマスコミ各社が批判的な論調を展開し始めた。国際社会に対応出来るかということである。

日米構造協議は日本のあらゆる分野の異常さが取り上げられているが、その異常さ故にやがて株主総会の集中化も“日本企業の恥部”として、爼上に上がることであろう。

同日同時刻開催の総会が、あたかも日本中が厳戒体制下にあるが如く報道するマスコミ、そして臨場要請に6,000人もの警察官が出動する。

また社員株主による強行採決等は、欧米の株主には全く理解し難い出来事であろう。

経済大国日本でこんなことが平然と行われていることを彼等が知ったならば、“世界の笑いもの”と蔑まされ、新たな国際間の火種となることは必至であろう。

奇怪なことだが、日本人は極めて外圧に弱い。経済4団体がこの恥ずかしい実態にあくまでも無力であるならば、「株主権利の擁護」を掲げる我々が欧米諸国からの外圧を引き出さねばならない。その為には一斉総会是正に向けての第一歩として、世界に日本の株主総会の実情を“吹聴”して歩かねばならない。

[決算期後 6ヵ月以内の株主総会開催の実現を!]

先に当紙で一斉総会の弊害についてアンケート調査を実施したが、603社中 507社がその弊害の実情を訴えた。総会関係印刷物作成、東証での決算発表、総会後、大蔵省への有価証券報告書の提出、信託代行機関の弊忙等々、決算期後3ヵ月以内の株主総会開催に向けて各社一斉にその業務が集中する。

これ程までの弊害がありながら、未だに株主総会開催日を決算後3ヵ月以内とする商法規定を改正しようとする動きさえ見えない。株主総会活性化を謳い文句に施行された新商法が、一斉総会という株主締め出しの大形骸化を生み出す結果となった現在、その改善策はないのだろうか。

その答えは一つ、当会が常々提唱し続けている「決算期後6ヵ月以内の株主総会開催」の実現である。

言うまでもなく、欧米先進国の株主総会は決算期後6ヵ月乃至8ヵ月であり、我が国だけが頑なに3ヵ月を守り通している。

全くその必然性はない。むしろ国際化に向けて外国人株主から非難される前に企業も積極的に6ヵ月総会に向けての意識改革が必要ではないだろうか。その為にも緊急に法改正が成されなければならない。

|

●「脱原発」議案を否決 中電株主総会

静岡新聞 (2013/6/26 14:37)

もっと知りたい ニュースの「言葉」

株主提案(2011年6月27日)株主総会では会社側だけでなく、株主も一定の条件で議案を提案できる。東京電力の場合、総会の6カ月以上前から、総株主の議決権の1%以上か、議決権を300以上保有することなどが必要になる。金融庁は2010年3月、金融商品取引法に基づき企業の情報開示を強化する改正内閣府令を施行。役員の高額報酬のほか、総会で株主提案を含め議案ごとの賛否数を開示するよう義務付けられた。

定時株主総会(2004年6月18日)株式会社の意思決定の最高機関である株主総会は、株主が持ち株数に応じ議決権を行使し、取締役選任や定款変更など重要事項を決議する。毎年定期的に開くのが定時株主総会、必要に応じ開くのは臨時株主総会。

定時総会は決算日から3カ月以内に開催すると定款で定められ、多くの企業が3月期決算であるため6月末に集中しやすい。

日本では、他社と同じ日に総会を開き、実質的な議論がないまま議案を賛成多数で議決する「シャンシャン総会」が長年続いたが、近年は株主の権利を重視し集中日を避ける企業も増えている。

浜岡原発(2012年1月7日)静岡県御前崎市にある中部電力の原発。1〜4号機は沸騰水型、5号機は改良型沸騰水型で、1976年以降に順次運転を始めたが、1、2号機は2009年に運転を終了した。残る3基の総出力は約360万キロワット。東日本大震災時に3号機は定期検査中、4、5号機は運転中だったが、政府の要請で昨年5月中旬に全面停止した。中部電力は現在、高さ18メートルの防潮堤の設置工事を進めている。住民らが1〜4号機の運転差し止めを求めた訴訟が東京高裁で係争中。廃炉を求める訴訟も静岡地裁に起こされた。 |

中部電力は26日、名古屋市で定時株主総会を開いた。

一部株主が「原発からの撤退」をはじめとした定款の一部変更を求める7議案は、いずれも反対多数で否決された。

水野明久社長は冒頭の事業報告で「安定的にエネルギーを確保していくため、原子力を引き続き重要な電源として活用することが不可欠」と浜岡原発(御前崎市佐倉)の必要性を強調。「停止に伴い、燃料費の増加で収支が悪化するなど極めて厳しい状況が続いている」と述べ、業績回復には浜岡原発の再稼働が欠かせないとの考えを示した。

浜岡原発から10キロ圏内の牧之原市は、昨年の総会で株主として「脱原発」を求める議案の一部に賛成したが、今回の株主提案には「国が判断すべきこと」として白票を投じた。株主の静岡市も白票だった。7議案には「日本原子力発電などへの出資や債務保証を禁ずる」といった提案も含まれる。

質疑では株主から、浜岡原発の耐震性や火力発電所の地震対策のほか、津波対策として進める防潮堤の強度を問う質問などが出た。

中電側は浜岡原発の再稼働時期は明言せず、原発の新規制基準に速やかに適合できるよう、世界一安全な原発を目指し安全対策を進めているなどと説明した。

総会には過去10番目に多い1449人の株主が参加した。

●脱原発求める株主提案相次ぐ 電力9社株主総会

(中日新聞)2013年6月26日 14時52分

沖縄電力を除く電力9社が26日、一斉に株主総会を開いた。北陸電力を除く8電力では、原発の廃炉など脱原発を求める株主提案が相次いだ。原発について、電力各社は原子力規制委員会の新規制基準が7月8日に施行されることを控え、再稼働の申請を予定。各社の取締役会は、株主提案に反対する構えを見せており、同様の提案があった昨年に続いて、今年も否決される可能性が高い。 沖縄電力を除く電力9社が26日、一斉に株主総会を開いた。北陸電力を除く8電力では、原発の廃炉など脱原発を求める株主提案が相次いだ。原発について、電力各社は原子力規制委員会の新規制基準が7月8日に施行されることを控え、再稼働の申請を予定。各社の取締役会は、株主提案に反対する構えを見せており、同様の提案があった昨年に続いて、今年も否決される可能性が高い。

東京と北海道を除く7社は、原発停止に伴う火力発電の燃料費増加で財務が悪化したとして、経営悪化に備えた「別途積立金」の取り崩しを提案。東北、四国、九州の3電力は全額取り崩しを提案した。

東京電力は、公的資金1兆円の資本注入による実質国有化後、初の総会。東京都の国立代々木競技場第一体育館で開かれた。福島第1原発事故を受け348人の個人株主が福島第2原発(福島県)や柏崎刈羽原発(新潟県)の廃炉を提案。会社側は下河辺和彦会長ら社外取締役の留任をはじめとした役員人事案のみを提案した。株主提案は過去最多の15件に上ったが、すべて反対多数で否決された。

総会の冒頭、議長を務めた下河辺会長は「福島の復興こそが再生の原点。原発事故の責任を全うし、世界最高水準の安全確保と安定供給をやり抜き、一日も早く経営を立て直す」と述べた。

関西電力は、神戸市で株主総会を開いた。八木誠社長は「原発の新規制基準に確実に対応し、早期再稼働に全力を尽くす」と述べ、7月に高浜原発3、4号機(福井県)などで再稼働に向けた安全審査を申請する方針に関し、株主に理解を呼び掛けた。

議長を務めた森詳介会長は冒頭、2013年3月期の年間配当をゼロとしたことについて「誠に申し訳ない。深くおわびする」と陳謝。壇上の取締役らと頭を下げた。

株主の京都市の門川大作市長は「脱原発依存の道筋を明確にすべきだ」と指摘。兵庫県の井戸敏三知事は電気料金の値上げに触れ、「家庭や企業に大きな影響を与えている」と主張した。八木社長は「重く受け止める。今後の経営に生かしたい」と語った。

筆頭株主の大阪市が提出した「脱原発」の提案を含め、株主提案は計29と過去最多になった。関電の取締役会は株主提案全てに反対意見を表明しており、否決される可能性が高そうだ。

◆中電、株主提案否決

中部電力の株主総会は、午前10時から名古屋市東区の東桜会館で開かれた。一部の株主が「原発からの撤退」など、脱原発関連を中心に定款の一部変更を求める7議案を提案した。水野明久社長は「原発は重要な電源であり、活用は不可欠」などと表明。株主提案はいずれも反対多数で否決された。

浜岡原発(静岡県御前崎市)の周辺自治体の同県牧之原市、株主の静岡市はともに、前年に株主提案の一部に賛成したが、今回は7議案すべてに賛否を明示しない「白票」を投じた。

水野社長は、浜岡原発に代わる火力発電の燃料費増加で経営が厳しい状況に陥っていると説明。その上で「津波対策などで浜岡原発の安全性をより一層高める」と述べ、再稼働を目指す方針をあらためて示した。

このほか株主からは、中電が浜岡の津波対策として建設している防潮堤について「強度が不十分ではないか」と指摘する質問が出た。出席株主数は前年より564人少ない1449人。前年と同じ3時間23分で終了した。

●電力9社が総会、株主提案72件 脱原発の声根強く

河北 2013年06月26日水曜日

沖縄電力を除く電力9社は26日、一斉に株主総会を開いた。北陸を除く8社では、廃炉などを求める事前の株主提案が計72件に上り、脱原発を求める声が根強いことを裏付けた。来月8日に原発の新規制基準が施行された直後の再稼働申請を予定している北海道、関西、四国、九州の4社は、経営が厳しいとして早期再稼働に意欲を示した。

北海道、東北、東京、中部、九州の各電力は原発の廃炉などを求める株主提案をいずれも反対多数で否決した。

四国電力の千葉昭社長は「地域の理解を得ながら早期再稼働を目指す」と述べ、伊方原発3号機(愛媛県)の再稼働に向け安全審査を申請する方針を強調。

●原発再稼働に賛否 東電株主総会、安全確保と経営再建両立を

日経 2013/6/26

東京電力など電力9社の株主総会/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3EBE7E5E6E2E3E5E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NXが開かれた26日、各地の会場には朝から多くの株主が詰めかけた。

各社が準備を進める原発再稼働について、株主からは賛否の意見が交錯した。

事故処理や賠償、除染が道半ばの福島第1原発事故を巡り、安全確保と経営再建の両立を求める声も相次いだ。

■物々しい雰囲気

東電の株主総会が開かれた国立代々木競技場第一体育館(東京・渋谷)には午前8時半ごろから株主が集まり始めた。原発反対のプラカードを掲げる市民団体がビラを配るなか、出入り口付近には警察車両が待機。

警備員や東電社員が誘導に当たり、昨年と同様に物々しい雰囲気となった。

原子力規制委員会が決めた新規制基準が来月施行されるのを受け、東電は柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を目指す。

福島第1原発事故の直前に株主になったという神奈川県の会社員男性(42)は「東電の経営再建だけでなく、電力の安定供給のためにも再稼働は避けられない」と訴えた。

5年ほど前から株主という横浜市のアルバイト男性(42)は「過去にも東電は事故隠しをしてきた。再稼働には地元の同意が欠かせず、今以上に説明責任を果たさないと難しいのではないか」と指摘。再稼働に反対が根強い地元への配慮を求めた。

横浜市の無職、江成文夫さん(68)も「事故が絶対に起こらないよう対策を徹底すべきだが、現状では足りていないと思う」と再稼働に慎重な姿勢。「不安が解消できないなら、再稼働見送りでさらに電気料金が上がってもやむを得ない」と話した。

■「被災賠償遅い」

今年は実質国有化された「新生東電」として最初の総会。福島第1原発は汚染水漏れなどのトラブルがなおも続いており「株主の立場で経営を監視したい」と昨年、東電株を購入した無職男性(62)は「事故処理や被災者への賠償が遅い。東電だけの対応には限界があり、国が積極的に関与すべきだ」と主張した。

今回の総会では、経営破綻した際の日本航空並みに企業年金を減らすなど多くの株主提案も出た。

7年前から株主の会社員男性(64)は「東電の福利厚生は一般企業に比べて充実している。年金減額や不動産売却などまだまだリストラの余地はあるのでは」と一層のコスト削減を求めた。

最近は1株500円強で推移している東電株。1株5千円の時に買ったという東京都江戸川区の無職女性(87)は「事故前は年間30万円の配当があったのに今はゼロ。年金暮らしで生活が大変だから少しでも出してほしい」とこぼしていた。

●東電総会、東京都の提案否決 脱原発なども

2013/06/26 21:31 【共同通信】

東京電力の株主総会では26日、脱原発を訴える株主などによる14件の提案がすべて否決された。14件の提案は過去最多。事前に15件の提案があったが、総会の中で1件取り下げられた。

株主になっている東京都は、老朽化した火力発電所の更新で「発電所の個別の収支などが分かれば、更新の優先順位を検証できる」として、詳細な経営情報の開示を求める提案をしたが、否決された。

総会で広瀬直己社長は、柏崎刈羽原発の早期再稼働を目指す方針に理解を求めたが、脱原発を訴える株主からは「福島で事故の恐ろしさが証明された」などと反対の声が上がった。

●株主の声 相次ぎ否決 電力各社変わらぬ経営陣の姿勢にやじも飛び交う

2013年6月26日 18:54 スポニチ

原発再稼働の是非が焦点となる中、全国の電力会社9社は26日、一斉に株主総会を開いた。株主から脱原発を求める意見が相次いだが全て否決。変わらない経営陣の姿勢を目の当たりにし、うんざりした様子の株主もいた。

実質国有化から約1年の東京電力。“新生東電”として初の株主総会は小雨の降る中、東京・国立代々木競技場第一体育館で開かれた。

冒頭、議長役の下河辺和彦会長が福島第1原発事故について「今なお多大なご迷惑をお掛けしており、おわび申し上げます」と陳謝した。

株主提案では、新潟から来た女性が、東電が再稼働準備を進める柏崎刈羽原発(新潟県)について「農家の私たちは、田畑が汚染されれば生活の糧を全て失ってしまう」と訴えた。しかし次々否決され、10分もかからず東電側の提案通りの結果に。参加者も原発事故があった2011年の4分の1以下の2090人にとどまった。

国内で唯一稼働している大飯原発(福井県)を抱える関西電力。神戸市で開かれた株主総会では、男性が「安全最優先と言っているが実態はほど遠い」と声を上げた。

議案を提案した大阪市の代理人を務める河合弘之弁護士は「福島の事故がなかったと思うくらい、関電は変わっていない」と経営姿勢を批判。会場はやじが飛び交うなど、一時紛糾した。

川内原発(鹿児島県)と玄海原発(佐賀県)の再稼働が焦点となっている九州電力の株主総会。再稼働反対を主張する株主に、九電側は繰り返し理解を求め、議論は終始かみ合わなかった。

株主総会終了後、出席者からは「決まり切った回答しかない。真面目にやっているのか」との声が漏れ、九電OBの男性(74)も「一度立ち止まって考え直す姿勢が見られず、悲しい」。

一方、福岡市の会社役員の男性(72)は「安全性をあれだけチェックしているのだから、地元経済のためにも再稼働するべきだ」と話した。

●関電株主総会 「原発依存度引き下げを」 知事、神戸市長 経営陣に訴え

産経 2013.6.27

26日に神戸市中央区のワールド記念ホールで行われた関西電力の株主総会。関電株を保有する自治体の首長が出席する中、県内からは井戸敏三知事と神戸市の矢田立郎市長が出席。原発の新安全基準施行後、再稼働に向けた安全審査の申請を表明している関電の経営陣に対し、「原発依存度の引き下げ」を訴えた。

総会では、自治体としては大阪市(約9%)に次ぐ約3%の株を保有する神戸市の矢田市長が、経営陣に電気料金の安定化と原発稼働の際の安全性の確保について要望。

再生可能エネルギーなど代替電源の導入による原発依存度の引き下げなどについて見解を求めた。

これに対し、関電の八木誠社長は「国や関係機関などと協力しながら、『エネルギーイノベーション』に積極的に取り組んでいく」などと回答。矢田市長は退席後、報道陣の取材に応じ、「要望や質問は受け入れられたが、関電が今後、実際にどう実現していくかということが重要だ」と語った。

総会の議案決議では、大阪市が株主提案した脱原発を求める議案については棄権、昨年共同提案した京都市の早期の脱原発依存を求める株主提案については賛成した。

一方、井戸知事は総会で経営陣に対し、「原発依存度を下げるという方針を明示すべき」などと注文。大阪、京都両市が株主提案したほとんどの議案には反対した。

井戸知事は報道陣に、「関電はあまりにも原発依存度が高い。現実にゼロにできるのかという点で、脱原発を今の時点で主張するのはいかがなものか」と述べ、「現実に会社経営をするに当たり、スローガンを掲げていればいいということではない。会社の経営方針というのは政治的主張とは異なる」と話した。

一方、会場周辺は「原発反対」を叫ぶ市民団体らが早朝から詰めかけ、スピーカーで「原発を止める議決行動に協力してください」と呼びかけるなど、ものものしい雰囲気に包まれた。

大阪市中央区の株主の男性(51)は、「安全基準に不安はあるが、原発がなければ日本の電力はまかなえない。関電には強い姿勢で総会に臨んでほしい」と話した。

●橋下氏の「脱原発」変遷…今年は総会乗り込まず

(2013年6月26日18時16分 読売新聞)

昨年は「脱原発」を掲げ、関電の株主総会に乗り込んだ橋下徹大阪市長(日本維新の会共同代表)だが、今年は市役所で公務をこなした。

橋下氏は26日、「原発依存率を下げないと経営破綻するという視点で、昨年に質問している。何でもかんでも僕が言う必要はない」と理由を語った。

橋下氏が「脱原発」を訴えるようになったのは東日本大震災後。ほとんどの原発が停止していた昨年4月、民主党政権が大飯原発(福井県)再稼働の必要性を認めると、「政権を倒すしかない」と批判を強めた。

その後、夏場の電力不足への懸念が広がり、再稼働容認に転じたが、同6月の総会では「新しいエネルギー供給体制を目指してほしい」と経営刷新を迫った。

同11月、原発継続に前向きな石原共同代表らが率いる旧太陽の党が、維新の会に合流すると、脱原発路線はトーンダウン。

同12月の衆院選では、政権公約を具体化した「政策実例」で「既設の原発は2030年代までにフェードアウト(次第に消える)する」とし、原発ゼロの達成年限を明記しなかった。

維新の会幹部は「原発問題は、参院選の争点にならないと判断したのだろう」と話す。

| Trackback ( )

|

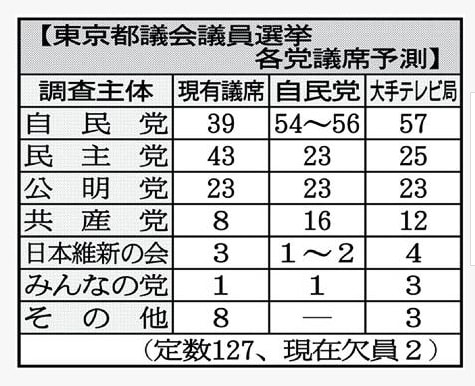

昨日の東京都議選、自民の圧勝だった。

しかも、

「自民の獲得議席は過去10回では1977年と85年の56議席を抜き最多で、全員当選は史上初めて。」 (毎日)

という猛烈さ。

揺り戻し、ブレの大きいのが最近の選挙だから、次回はこれがひっくり返る可能性もある。

例えば、「アベノミクス」は次の争点にはならないだろうし。

今回の都議選は都政課題の明確な争点がなく、各党は安倍政権の経済政策「アベノミクス」への評価を主要な争点に取り上げた。(毎日)

民主は再起不能か。

昨年の衆院選に続いて首都圏で足場を築くのに失敗し、参院選に向けての戦略見直しが迫られる。(毎日)

今後についての予測。

与党は最終盤の国会では野党に譲歩せず、24日に衆院の新区割り法案を衆院本会議で3分の2で再可決、成立させる方針だ。 (朝日)

民主の管内閣のとき、菅氏が思い上がって「消費税増税」を突然言い出して、参議院選挙で大敗、せっかく交替した政権を崩すきっかけを作った。

自民も、おごれば同じことになる。

ともかく、昨日の都議選の各党の結果は、6月2日のこのブログで紹介した「zakzak」の予測、それがおおむね当たった、

・・というより、自民も共産もその予測をさらに増幅させた結果、だった。

下記にその予測の部分を再掲する。

ちゃんと予測する人は予測するものだ。

念のため、都選管の開票データにもリンクしておく。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

6月2日ブログ ⇒ ◆国際的な波紋に/橋下慰安婦発言/6月の東京都議選や7月の参院選 “ドロ舟”維新から脱走者続々

・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・

作戦を間違えた「維新」は凋落傾向。

とはいえ、その分「自民」が増えるというから、すっきりしない話。

すっきりしないけれど、社会情勢の確認として一応は記録しておく。

今月6月に行われる東京都議選は、7月の参院選の前哨戦とされている。

東京というつかみどころのない都市型の選挙で、投票傾向がよく似ているとされる。

それについて、 zakzak の報道は印象的。

「自民党、極秘世論調査 都議選維新は1、2議席… 自民は圧勝」

「維新から離れた有権者は、どこに行ったのか。自民党調査は驚きの傾向を示している。

最も伸びているのが共産党だ。このまま行くと議席倍増の16になる。

この数字を見る限り、維新を支えていたのは基本的に『自民党はイヤだ』という人たちとみていい。

民主党にも流れた。当初は『民主党1ケタも』といわれたが、今回の調査では20を超え

自民党は圧勝で、前回参院選で勝利した民主党はやや持ち直し、公明党は堅調、共産党が復調となり、

維新は『選挙区と比例区を合わせても1ケタ』」

【東京都議会議員選挙 各党議席予測】【拡大】

・・・・・・・・・(略)・・・ |

以下は、昨日の結果

●都議選 自民全員当選で圧勝 民主大敗

NHK 6月24日

23日の東京都議会議員選挙で、自民党は59人の候補全員が当選して圧勝し都議会第1党に返り咲くとともに、第2党となった公明党と合わせて過半数を大きく上回りました。 23日の東京都議会議員選挙で、自民党は59人の候補全員が当選して圧勝し都議会第1党に返り咲くとともに、第2党となった公明党と合わせて過半数を大きく上回りました。

一方、民主党は議席を半分以下に減らして大敗し、共産党を下回って都議会第4党に後退しました。

東京都議会議員選挙は、23日夜に開票が行われ、42選挙区、127のすべての議席が確定しました。

自民党は擁立した候補59人全員が当選して選挙前より議席が20増加し、前回の選挙で民主党に奪われた都議会第1党に返り咲きました。

都議会議員選挙で自民党の候補全員が当選したのはこれが初めてで、自民党は平成に入って最も多くの議席を獲得しました。

また、公明党も候補23人全員が議席を確保して第2党となり、自民・公明の両党で合わせて82議席と、過半数の64を大きく上回りました。

一方、前回の選挙で都議会第1党となった民主党は、複数の議席があった世田谷区や品川区などの選挙区ですべての議席を失うなど、選挙前の43議席から半分以下の15議席に減る大敗となり、都議会第4党に後退しました。

共産党は選挙前が8議席で、今回、議会で議案提出権を持つことができる11議席を目標としていましたが、これを大きく上回る17議席を獲得し、民主党を抜いて都議会第3党に躍進しました。

また、みんなの党は、党として初めての都議会議員選挙に臨み、選挙前の1議席を大きく上回る7議席を獲得しました。

地域政党の東京・生活者ネットワークは、選挙前より1つ多い3つの議席を獲得しました。

日本維新の会は34人を擁立しましたが、獲得したのは2議席にとどまりました。

このほか無所属は1人が当選し、生活の党と社民党、みどりの風、それに諸派はいずれも議席を獲得できませんでした。

●都議会選挙、自公全員当選、惨敗・民主は第4党に転落

日刊ゲンダイ 2013年06月24日

きのう投開票された都議選は、自民党が全員当選して59議席(告示前39議席)に躍進、公明党も23人が全員当選し、自公で過半数の64を大きく上回る82議席を獲得した。

惨めなのは15議席しか取れなかった民主党で、共産党が8→17議席と躍進したため、ついに都議会第4勢力に転落した。

現有の3議席を確保できるかが注目された維新は2議席。

しかし、松井幹事長は早々と橋下代表の辞任を「逃げる人ではない」と否定した。

民主党の海江田代表も「(参院選までは)選挙の途中」という言い方で、責任論を封じ込めた。

●自公圧勝、全員当選=自民第1党奪還、民主・維新惨敗—2番目に低い投票率・都議選

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 /時事 /2013年 6月 24日

7月の参院選の前哨戦として注目された東京都議選(定数127、42選挙区)は23日投開票された。前回大敗した自民党は擁立した59人全員(現有議席39)が当選。

同じく全員当選(同23)を果たした公明党と共に、過半数(64議席)を大幅に上回る82議席を獲得した。

自民党は民主党から4年ぶりに都議会第1党を奪回した。一方、民主党と日本維新の会は惨敗。

民主党は第3党以下にとどまる見込みだ。

共産党は議席数を倍増。

みんなの党も現有を上回る議席を獲得した。

都議選の結果は、衆参のねじれ解消を目指す自公両党にとっては弾みとなりそうだ。

民主党などは戦略の練り直しを迫られる。

24日午前0時20分現在の党派別の当選・当確者は、自民59人、公明23人、民主15人、共産16人、維新2人、みんな6人、東京・生活者ネットワーク2人、無所属1人。

投票率は、都政で目立った争点がなかった影響で、43.50%と前回(54.49%)を大きく下回り、過去2番目に低かった。

与野党は、国政選挙並みの態勢で選挙戦に臨んだ。自民党は、安倍晋三首相や閣僚、党幹部らが相次いで選挙区に入り経済政策「アベノミクス」などの実績を強調。「強い経済を取り戻していく」(首相)などと支持を訴えた。公明党の全員当選は6回連続。

44人(現有議席43)が立候補した民主党は「本当に暮らしを守る立場に立っているのか」(海江田万里代表)と、アベノミクスを批判したものの浸透しなかった。

「第三極」では、維新は34人(同3)を擁立したが、橋下徹共同代表(大阪市長)の従軍慰安婦をめぐる発言の影響などで低迷した。

20人の公認候補を立てたみんな(同1)は健闘。

共産党(同8)は全選挙区に計42人の候補を擁立し、低投票率の中、安定した戦いを繰り広げた。

●自公が全員当選 民主は第4党に転落 都議選

朝日 2013年6月24日

党派別の当選者

東京都議会議員選挙(定数127)は23日投開票され、自民党が都議会第1党を奪還した。公明党とともに全員当選し、両党で過半数を確保した。経済政策アベノミクスを前面に訴えた安倍晋三首相(自民党総裁)の戦略が奏功。両党は7月の参院選へ弾みをつけた。共産党が躍進する一方、前回、第1党の民主党は第4党に転落する惨敗を喫し、日本維新の会も伸び悩んだ。参院選に向け態勢の立て直しを迫られる。

開票結果はこちら

投票率は43・50%で、前回都議選の54・49%から10・99ポイント下落。過去2番目の低さだった。

安倍首相は23日深夜、都内の自宅で「半年間の政権の実績に一定の評価をいただいた。参院選の勝利を目指したい」と記者団に語った。自民党の石破茂幹事長も記者会見で「気を引き締めて、緊張感をもって参院選を戦う」と述べた。

自民党は国政選挙並みの態勢で経済政策を中心に訴え、59人の全候補が当選した。公明党も現職23人が議席を維持し、6回連続で全員が当選した。山口那津男代表は23日夜の会見で「参院選でも流れは変わらない」と強調した。

自公は都議選で弾みをつけ、参院選で与党過半数を確保する戦略だ。

都議選の完勝で自民党内には「参院選で負ける要素はない」(派閥領袖〈りょうしゅう〉)との声が広がる。

与党は最終盤の国会では野党に譲歩せず、24日に衆院の新区割り法案を衆院本会議で3分の2で再可決、成立させる方針だ。

前回、第1党に躍り出た民主党。昨年末の衆院選大敗で公認を44人に絞ったが、退潮傾向に歯止めがかからず、公明、共産両党の議席を下回った。

海江田万里代表は23日午後、那覇市で記者団に「(参院選と)一体の選挙で選挙戦は途中だ」と続投を表明したが、参院選の結果次第では進退論が浮上しそうだ。

一方、現有8議席の共産党は、2人区でも当選を果たすなど都議会で議案提出権のある11議席を超える17議席を獲得。自公に続いて第3党となった。

志位和夫委員長は23日夜の会見で「訴えが評価され、大変うれしい。自民党に正面から対決し、対案を示す姿勢が重要だ」と語った。

衆院選に続いて躍進を狙った維新は、橋下徹共同代表の従軍慰安婦をめぐる発言などで逆風下の選挙戦となり、2議席獲得にとどまった。

党内には橋下氏の責任を問う声もあるが、松井一郎幹事長は23日、大阪市内で記者団に「逃げないのが彼の考え方だ」と述べ、辞任を否定した。石原慎太郎共同代表との二枚看板で参院選に臨む方針だ。

維新との選挙協力を解消したみんなの党は1議席から7議席へ躍進。

渡辺喜美代表は23日夜の会見で「ぶれない改革姿勢が認められた」と語った。

●東京都議選:自民59人全員当選 第1党奪還 民主惨敗

毎日新聞 2013年06月23日

◇公明も23人全員が当選

参院選の前哨戦として注目された東京都議選(定数127)は23日投開票され、自民党が全42選挙区に擁立した59人全員の当選を果たし、都議会第1党の座を奪い返した。

自民の獲得議席は過去10回では1977年と85年の56議席を抜き最多で、全員当選は史上初めて。

協力関係にある公明党も23人全員が当選した。共産党は現有8議席から倍増以上の17議席を獲得し、第3党に躍進。前回54議席と大勝した民主党は15議席にとどまり、第4党まで転落した。都議選では初の本格参戦となった日本維新の会も2議席と伸び悩んだ。投票率は前回(54.49%)を大きく下回り、過去2番目に低い43.50%となった。

今回の都議選は都政課題の明確な争点がなく、各党は安倍政権の経済政策「アベノミクス」への評価を主要な争点に取り上げた。

自民党は「準国政選挙」(安倍晋三首相)と位置づけて、3分の1の14選挙区に複数擁立するなど攻めの戦いを展開。港区で2議席独占、3人を立てた大田、世田谷、練馬区でも全員当選を果たすなど強さを見せつけた。現職のみを公認した堅実な選挙で第2党になった公明と引き続き協力体制を敷き、都政運営を主導する構えだ。

民主党は公認を前回より14人少ない44人に絞ったが、1人区で全敗したほか、定数8の世田谷区、同6の杉並区でも議席ゼロになるなど、昨年の衆院選から続く失速に歯止めがかからなかった。都議会ではこの4年間で離党者が相次ぎ、第1党としての存在感を発揮できなかったことも、都民の失望につながった。

3回連続で議席を減らしてきた共産は、自公の大量得票で当選ラインが下がった定数3以上の選挙区などで健闘し、現有議席を大きく上積みした。みんなの党も無党派層の一定の受け皿となり、支持を伸ばした。

一方、大量の34人を擁立した維新は、共同代表の橋下徹・大阪市長の従軍慰安婦問題などを巡る発言による逆風をはね返せなかった。

昨年の衆院選に続いて首都圏で足場を築くのに失敗し、参院選に向けての戦略見直しが迫られる。【清水健二】

| Trackback ( )

|

国会議員の定数是正問題。

もはや自律的な調整不能の国会と映る。

衆院小選挙区定数の「0増5減」にこだわり逃げようとする。

結局、参議院で審議が進まず時間切れ。

「衆院でみなし否決により法案が再可決されるのは、現行憲法下で4度目」だという。

それほどの異常は、背景に思惑があるらしい。

「東京都議選の投開票や参院選を控え、与野党の駆け引きと非難の応酬が激しくなっている」という。

ともかく、今年の3月、各地の裁判所が国会の定数の違憲状態を指摘し、中には「選挙無効」の判決を出したことが無視されている。

裁判所は、何も「無効」にこだわったのでなく、早く「国民の一人一票」の実現をといっただけだと思う。

今の国会の状態を見て、来る最高裁大法廷の判決が「今の国会のやり方はノー」と言ってくれればいいと期待する一人。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●区割り法案、週明け成立 「みなし否決」視野 与党は参院議長不信任提出

産経 2013.6.21 18:56

国会は21日午後、衆院小選挙区定数「0増5減」に伴う区割り改定法案の扱いをめぐり、与野党の対立が続いた。与党は参院本会議で採決されない場合「みなし否決」を視野に週明け24日に衆院本会議で再可決し、成立させる方針。与党は、21日中の参院本会議での法案採決を見送ったのは「参院の役割放棄だ」として、平田健二参院議長の不信任決議案を同日夕に提出した。

自民党の脇雅史、民主党の池口修次両国対委員長は21日午後、国会内で会談。脇氏は平田氏の不信任決議案を提出する方針を伝えるとともに、24日に開催が決まった参院予算委員会集中審議には応じられないとの意向も伝達した。

一方、衆院議院運営委員会は21日の理事会で、参院本会議の採決がなければ、24日午後の衆院本会議で「みなし否決」を適用し、再議決する日程を決めた。

●衆院選挙制度改革:0増5減、みなし否決で泥仕合 参院議長の不信任案提出

毎日新聞 2013年06月22日

衆院小選挙区を「0増5減」する公職選挙法改正案は21日、参院送付から60日以内の採決が見送られ、憲法の規定で「みなし否決」となった。

自民、公明両党は「採決の権利が奪われた」として平田健二参院議長への不信任決議案を提出した。

24日の参院予算委員会開催を拒否する方針だ。予算委に安倍晋三首相の出席を求めていた野党は「露骨な安倍隠しだ」と反発、終盤国会は泥仕合の様相を呈している。【高橋恵子】

「議長不信任を首相や閣僚の欠席理由にするつもりか」。参院民主党の池口修次国対委員長は21日の記者会見で怒りをぶちまけた。参院自民党の脇雅史国対委員長は「極めて不正常だ。一切議会は開けない」と語った。

自民、公明両党は、24日の衆院本会議で改正案を再可決する方針を既に固めており、最終盤での不信任決議案提出には、与党が主張する「1票の格差是正」に対する「野党の抵抗」をあぶり出す狙いが透けて見える。

改正案をめぐり、参院多数の野党は「抜本改革」をアピールするため、みんなの党の「18増23減」案との並行審議を主張。単独審議を要求する与党と対立してきた。

21日も歩み寄りはなく、議院運営委員会で岩城光英委員長(自民)が提案した改正案採決のための本会議開会を野党が反対多数で否決し「みなし否決」が固まった。

与党はこれを受け「数の力に任せた決定だ。責任は平田議長にある」と不信任決議案の提出に踏み切った。24日に決議案を採決するための日程協議にも「急ぐ必要はない」と応じず、脇氏は参院予算委について「政府も出ないし私たちも出ない」と宣言した。

参院自民党の溝手顕正幹事長は21日昼、首相官邸で首相と会談。経過を報告したとみられる。

一方、野党は24日の参院予算委で「外交、内政を巡る諸問題」の集中審議を行い、参院選に向けて首相の経済政策「アベノミクス」の不安定さに焦点を当てることを狙っていた。

与党の不信任決議案提出により、もくろみが外れた形で「議論から逃げている」(民主党幹部)と強く反発している。

●参院、重要法案危うく…0増5減再可決で対立

(2013年6月22日03時01分 読売新聞

衆院小選挙区定数の「0増5減」を実現する区割り法案は21日、参院に送られてから60日となり、憲法59条で衆院が否決されたとみなすことができる期限を迎えた。

自民、公明両党は採決のため参院本会議の開催を求め、応じなかった平田参院議長(民主党出身)の不信任決議案を提出した。

東京都議選の投開票や参院選を控え、与野党の駆け引きと非難の応酬が激しくなっている。

このあおりで、電気事業法改正案など参院で審議中の法案成立に黄信号がともった。

衆院議院運営委員会は21日午後の理事会で、参院が区割り法案を否決したとみなし、24日の本会議で再可決の手続きをとることを決めた。与党などの賛成多数(出席議員の3分の2以上)で成立する見通しだ。

衆院でみなし否決により法案が再可決されるのは、現行憲法下で4度目となる。

●参院選控え非難合戦=0増5減、議論置き去り-与野党

時事。(2013/06/21-22:26)

与野党は21日、今国会会期末を26日に控え、野党多数の参院を舞台に、衆院小選挙区を「0増5減」して区割りを変更する公職選挙法改正案の扱いをめぐり、泥仕合を演じた。間近に迫った参院選を意識し、互いに相手側の非をアピールする宣伝合戦に終始。

法案の中身の議論は置き去りにされた。

自民、公明両党は21日、0増5減案を参院本会議で採決するため、午前中に別の法案採決のために開かれた本会議をいったん休憩とするよう主張。野党側がこれに応ぜず、平田健二参院議長が本会議を散会したことで、0増5減案は憲法で定められた「みなし否決」状態となることが確定した。

自民党の脇雅史参院国対委員長は記者会見で、「議会制度の根幹を揺るがす、審議権を奪う話であり、容認しがたい」と、本会議採決を見送った野党を非難。一方、民主党の輿石東参院議員会長は議員総会で、「与党が審議をしないという状況を国民に理解してもらわなければならない」と述べ、安倍晋三首相が出席しての予算委員会開催を渋る与党側をあてこすった。

与党は今国会の早い段階から、0増5減案について、参院での採決の有無にかかわらず、衆院で再可決して成立させる方針を固めていた。

成立が確実視されていたことから、与野党とも参院で積極的に審議しようとの機運は盛り上がらなかったのが実態だ。

自民、民主両党は今月上旬、審議入りで合意したものの、特別委員会ではみんなの党提出の「18増23減」案との並行審議を求める野党に与党が反発、入り口で立ち往生した。

民主党執行部には「衆院再可決となれば、与党の横暴さをアピールできる」との意見があり、みなし否決を受けた再可決にあえて誘導しようとした節もうかがえる。参院本会議で0増5減案を採決した場合、自公両党に加えて、みどりの風や新党改革など一部野党会派や無所属議員が賛成に回ると、可決の可能性もあったためだ。

野党は21日、石井一参院予算委員長(民主)の職権で予算委集中審議を24日に設定した。株価の乱高下や原発再稼働問題などで安倍政権を追及し、参院選前に見せ場をつくる狙いからだ。

与党は平田議長不信任決議案を提出して抵抗。「信任できる議長を選ぶまでは、全ての委員会は開会できない」(脇氏)として、予算委封じに全力を挙げる構えだ。

| Trackback ( )

|

親戚や知人が銀行など金融機関からお金を借りる際に、頼まれて保証人になるこの具体的な事例はあまり表に出ない。

でも、時々聞くのは、保証人になったばかりに、借主の経営破たんや事業の失敗で

借金の返済の肩代わりを要求されその返済で大変な目に合った、財産をとられた・・・・そんな話。

二重に借金苦を生む日本の「保証人制度」。

この個人保証の制度を廃止しようという話が進んでいる。

ここ山県市議会にも県の弁護士会から「意見書を出して」との旨の陳情書が来た。

それで、一昨日の議会の常任委員会で提案(することに)した。

私は委員ではないので傍聴席から趣旨説明をして、委員からの質疑に応ずる。

いつくかの質疑があり、反対討論はなく、賛成討論があっただけで、全会一致で可決、採択された。

「寺町さんが出してきた意見書だから賛成とか反対とか、というのでなく、

弁護士会のこの意見はもっともで、私も提案しようと思っていたので賛成」

という意見があった。

通常は、委員会が通れば本会議で覆ることはない。

6月28日(金)の本会議で採決される。

なお、同種の意見書は今年3月の岐阜県議会でも、請願を受けて、意見書が採択されているところ、

その前文がとても分かりやすいので、その旨をスライドした。

なぜかという場、案件の性質からして、どこでも背景や事情は大差ないから。

あと、各地の弁護士会などが出している見解も引用、記録しておく。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

一昨日6月21日の常任委員会で全会一致で可決された意見書の案 ↓

個人保証の原則廃止を求める意見書(案)

現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会民法部会において、金融機関が事業者に融資する際に求めてきた「個人保証」を、原則として認めない方向で検討が進められている。

この個人保証については、保証人の破産・個人再生申立ての主要な原因になっており、また、内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると、年間3万人を超える自殺者のうち、経済・生活問題を原因とする自殺は約28%を占め、保証人としての責任を苦に命を絶ってしまう人が少なからず含まれていることがうかがわれる等、保証人のみならず、その親族等の人生にも破壊的な影響を及ぼしている。

加えて、金融実務では、例えば、信用保証協会が行う保証制度では、原則として経営者本人以外の第三者を保証人として求めておらず、金融庁も、金融機関に対する監督指針において、経営者以外の第三者の連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を求める等、経営者保証を除き、個人保証を原則として廃止する方向に進みつつある。

一方、経営者保証は、中小企業の約75%が提供し、企業規模が小さくなるほどその傾向は顕著で、さらに個人保証の有無は、金利、融資金額、融資の可否判断等に影響を及ぼす等、一般的に利用されているのが実態であり、安易な個人保証制度の撤廃や一律的な保証の制限は、結果的に事業者の与信の縮小や経営規律の低下を招くこととなり、事業者の資金繰りに悪影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国においては、事業者の資金繰りや金融機関の融資に支障が生じることのないよう、事業者及び金融機関等へ所要の措置を講じることを前提に、深刻な被害と社会的損失を発生させている個人保証について、次の事項により対応することを強く求める。

記

1 個人保証を原則として廃止すること。

2 個人保証の例外は、経営者保証等極めて限定的なものに限るものとすること。

3 例外として許容される個人保証においても、次に掲げる保証人保護の制度を設ける こと。

(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法第465条の2から第465条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとすること。

(2)債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い、債権者がその義務に違反した場合は、保証人は保証契約を取り消すことができるものとすること。

(3)債権者は、保証契約の締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅滞情報を通知する義務を負うこと。

(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年6月 日

岐阜県山県市議会

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣

|

●個人保証制度の原則的な廃止を求めています。

補償被害 /東北弁護士会

東北弁護士会連合会は,2012年7月,個人保証の原則的な廃止を求める決議を採択しました。

個人保証は昔からありましたが,だから良き伝統というものでもありません。民法(債権関係)の改正の機会に,保証人になって苦しんだり,保証人に迷惑をかけることを悩んだりすることがない社会を実現しませんか。

私たちは,[1]個人保証を原則として廃止すること,例外を認めるにしても,[2]その範囲を吟味すること,[3]個人保証人の支払能力を超える保証を禁止すること, [4]保証契約を締結する際,保証契約中,そして,保証債務の請求を受けた際,それぞれの局面での保証人保護の充実を図ることを求めています。

目 次

保証被害の現状

何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか?

個人保証を廃止すると,貸し渋りなどの懸念はないのでしょうか?

社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?

住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?

払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?

保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?

保証人の自覚を確保する方策も必要ではないでしょうか?

保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?

弁護士会などの意見は?

国会決議

保証(資料編) 保証(検討状況)

第1章 保証被害の現状

個人保証は古来から存在し,国民が広く理解する身近な制度という指摘もあります。しかし,現実には,保証の際,金銭的な負担も,手続き上の特段の面倒も伴わず,実際に保証履行を求められることなく終わることも少なくないことから,熟慮なく,断りきれずに,保証人となる傾向は否定し難いものです。

そして,保証の危険を認識していなかった個人の保証人が,突然あるいは忘れた頃に,多額の想定していなかった保証債務の履行を求められ,家族,親族を巻き込んだ生活破壊,人間関係崩壊に追い込まれる事例が後を絶たず,自殺の大きな要因ともなっており,事業の再建などを妨げ,不良債権化が進行します。

破産などの経済破綻の原因となっています。

保証債務や第三者の負債の肩代わりを原因として破産等の手続を申し立てた人が破産債務者の約25%,また,個人再生申立債務者の約16%となっています(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」)。

倒産時の心配事となっています。

経営者が「倒産するにあたって最も心配したこと」は,「従業員の失業(23.8%)」に次いで,「保証人への影響(21.3%)」となり,「家族への影響(19.5%)」よりも多くなっています(「2002年事業再挑戦に関する実態調査」(中小企業庁「2003年中小企業白書」に引用))。

自殺の原因となっています。

政府の自殺対策緊急戦略チーム「自殺対策100日プラン(2009年11月27日)」では,「連帯保証人制度」「政府系金融機関の個人保証(連帯保証)」について,「制度・慣行にまで踏み込んだ対策に向けて検討する」とされています。

保証被害に関する集会では,高齢の親族(保証人)が自宅を失うことを心配した借主(夫)が,生命保険金で借金を支払うよう妻に頼んだ遺書を残して命を絶った事例なども報告されています。

事業の再建などを妨げ,不良債権化を深刻化させる危険

経営者が保証履行請求を心配し,事業再生の早期着手に踏み切れないという傾向を助長し,企業の再建が困難となるという問題,支払能力を超えた保証債務の履行を求められ,経営者として再起を図るチャンスを失ったり,社会生活を営む基盤すら失うような悲劇的な事態を招来することも指摘されています(2003年7月 金融庁,2011年4月 中小企業庁)。

第2章 何故,今,個人保証の廃止が必要なのでしょうか? 保証被害の深刻さを踏まえると,その根絶は急務で,保証被害防止の為には,個人保証の原則廃止は喫緊の課題です。金融実務の動向,債権法改正の論議状況などに鑑みると,個人保証の原則廃止,保証人保護の実効的な方策などを検討するのに相応しい時期であり,また,民法(債権関係)の改正という,この機会を逃すわけには行かないのです。

法務省が募集した「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対するパブリックコメント(628頁)にも,個人保証の廃止を求め,また,保証人保護策の充実強化を求める多数の意見が寄せられました。保証被害の実態を踏まえ,個人保証は,「現代の法的人質」などという厳しい意見も出されています。

金融機関は,個人保証の廃止には消極論のようですが,「保証人保護をないがしろにすべきではないことは異論がない。銀行実務も,監督規制上の取扱いも含めて,特に個人保証への取扱いには慎重な対応を行っているところである。」「企業金融の保証の際には,経営者やオーナー等の内部関係者以外の第三者の個人保証を取ることは銀行としても原則抑制して対応している」との意見(パブリックコメント) を述べています。

個人保証の問題は,少なくとも,過去10年来(日本弁護士連合会としては,2000年の統一的・総合的な消費者信用法に関する日弁連決議,2003年の統一消費者信用法要綱以来),金融実務を含め,個人保証に重大な問題があるという共通認識が形成されてきたところだと思います。

第3章 個人保証を廃止すると,貸し渋りや債務者のモラルハザードなどの懸念はないのでしょうか?

金融実務では,経営者以外の個人第三者保証を原則的に廃止しても,貸し渋りなどの問題が生じることは考えられません。

既に,政府系金融機関は第三者保証人は原則として徴求していません。民間の金融機関も,既に,第三者保証人の徴求には抑制的な対応をとっており,2011年7月以降は,金融庁の監督指針でも,第三者保証人を徴求することが原則として禁止され,金融実務においては,人的保証に頼らない融資慣行が確立されつつあります。

政府系金融機関は第三者保証人を求めていません

2008年(平成20年)以降,信用保証協会は,保証申込のあった案件について,経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則禁止しています(2008年3月31日,中小企業庁ウェブサイト)。

政府系金融機関では,借り手中小企業が行う事業の協力者や支援者から積極的な申し出があったという例外的な対応を除いて,経営者に関与する第三者への保証人徴求は行っていないません。上記政府系金融機関による取組みもあり,引き続き代表者保証を求める金融慣行は変わりないものの,近年,第三者保証人を徴求する金融慣行は少なくなりつつあります(2011年4月 中小企業庁)。

保証に頼らない融資慣行の確立

金融庁は2011年7月14日付の「主要行等向けの総合的な監督指針」(Ⅲ―3-3-1-2)及び「中小・地域金融機関向けの監督指針」(Ⅲ―7-2))で,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立」を明記しました。

上記監督指針は,金融機関に対し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し,また,保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という政策趣旨に鑑み,適切に取り組むことを求めています。

保証に頼らない融資が可能となってきています。

金融庁の監督指針は「事業からのキャッシュフローを重視し,担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図る」ことを求めています。

2004年,「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の改正で,法人(会社)がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって対抗要件を備えることが可能となりました。

立法趣旨について,法務大臣は「企業金融の在り方について,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達手法を見直す必要があると指摘されており,企業資産のうちこれまで十分に活用されてこなかった不動産以外の資産,具体的には動産や債権を担保目的又は流動化目的で譲渡することによって資金を調達する方法が注目を集めており」,現行法の問題点を改正すると述べています(平成16年11月2日,参議院法務委員会)。

また,保証・担保に依存しない新しい融資慣行や手法として,「中小企業庁では,不動産担保に依らない保証・融資を推し進めている。信用保証協会においては,不動産に依らず在庫や売掛債権を担保とした融資を推進するべく『流動資産担保融資(ABL)保証制度』を実施しており、これまで累計で約2 兆5,800 億円の実績を上げている」(2011年4月 中小企業庁)ことが報告されています。

報道でも,「津波被害で土地評価額が下がるなか,新たな融資手法で企業の資金需要にこたえる」べく,「東日本大震災の被災地の金融機関の間で、設備や在庫などを担保に資金を貸す動産・債権担保融資(ABL)の活用が広がっている」こと(日本経済新聞2012年8月20日)が報じらています。

第4章 社長などの経営者の保証も廃止するのでしょうか?

経営者が保証するのは当たり前?

金融機関が中小企業の経営者に個人保証を求める主な理由は,①中小企業は所有と経営が一体化しており,保証契約によって経営者に経営責任を自覚し,責任を履行してもらう必要がある。②中小企業の財務データには信頼がおけず,また,経営監視にはコストがかかる。③中小企業の信用力を個人資産によって補完し,同時に回収時における保全を強化するなどの目的があるなどとされています。

特に,悪質な経営者は,危機に際し,会社資産を経営者やその家族らに流出させ,隠匿することが憂慮され,詐害行為取消訴訟(隠匿財産の取り戻しの裁判),法人格否認訴訟(会社の借金を経営者らに負担させる裁判)などの面倒を考えると,経営者保証が必要だとも指摘されています。

しかし,経営者保証が広く用いられる場合には,・・・・・・(略)・・・

第5章 住む家が借りられなくなる心配はないのでしょうか?

借家の保証人になると・・・

職場の同僚,交際相手,友人などに頼まれて,借家の保証人になって,何年も経って,勤務先も変わり,別れて,付き合いもなくなって,保証したことも忘れ去っていた頃になって,多額の未払家賃,原状回復費(引越代,修理代など)を請求されたり,時には,裁判所から呼び出しを受けることもあります。百万円を越える請求も珍しくはありません。

・・・・・(略)・・・

扶養義務者が保証人となるのであればともかく,上記のように借家の個人保証にも大きな問題があります。しかし,わが国の住宅政策の水準,住宅事情の現状などを踏まえ,個人保証を認めないと,住む家が借りれないのではないかと心配する意見もあって,借家の個人保証を廃止する合意は得られていません。

個人保証人に頼らなくとも家に住める社会

パブリックコメント(中間論点整理)でも,何故,家主は三重の保障(敷金+連帯保証人+保証会社)で守られなければならないのかなどという厳しい意見も出ていました。私たちの社会にふさわしい住宅政策を推進しつつ,個人保証に頼らなくとも,屋根のある家に住める国づくりが求められているのではないでしょうか。

第6章 払いきれない金額の保証は許されるものでしょうか?

個人保証制度が残ると,貸主(銀行など)から保証に伴う危険などを説明されても,人間関係上(友人,親類など),あるいは立場上(経営者など),保証を拒めずに契約に応じ,後に払い切れない金額の保証債務を負って,経済的な破綻に追い込まれてしまうという問題はなくなりません。 特に,経営者保証や借家保証,個人間の金銭貸借保証などの例外を許容する場合には,この問題は顕著です。

・・・・・・・(略)・・・

外国では・・・

フランスでは,「自然人[個人]によってなされた保証契約につき,その締結時において保証人の約務が保証人の財産及び収入に対し明白に比例性を欠いていたときは,保証人が請求された時点で保証人の財産がその債務を実現させることを許容する場合でない限り,その保証契約を主張することができない」(消費法典L313-10条)と定められています。

同じく同国では「保証から生じる債務の総額は,消費法典L331-2条において定められた最低限度の財産を,保証人となった自然人[個人]から奪う結果を生ぜしめることはできない」(民法典2301条)と定められています。

第7章 保証人にリスクを説明すべきではないでしょうか?

・・・・・(略)・・・

第9章 保証した後は,何の連絡もないのが当たり前でしょうか?・・・・・(略)・・・

・・・・・・(略)・・・

|

● 個人保証の原則廃止を求める意見書

当会は、2013年6月11日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

個人保証の原則廃止を求める意見書

2013(平成25)年6月11日

衆議院議長 伊吹文明 殿

参議院議長 平田健二 殿

法務大臣 谷垣禎一 殿

東京弁護士会

会長 菊 地 裕太郎

第1 意見の趣旨

法制審議会民法(債権関係)部会において検討されている民法(債権関係)の改正

にあたり,保証制度に関する改正として下記の内容を実現することを求める。

記

1 個人保証を原則として廃止すること。

2 個人保証の例外を設けるにあたっては,次に掲げる経営者保証等極めて限定的な場

合に限ること。

① 主債務者が事業者である保証契約において,保証人が当該業務を自ら執行する者

(株式会社の代表取締役等)であるとき

② 居住用建物賃貸借契約において,賃借人が負担すべき債務を主たる債務とすると

き

3 例外として許容される個人保証においても,以下に掲げる保証人保護の制度を設け

ること。

(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法465条の2ないし46

5条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとする

こと。

(2)債権者は,保証契約を締結するときは,保証人となろうとする者に対する説明義

務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い,債権者がその義務に違反し

た場合は,保証人は保証契約を取消すことができるものとすること。

(3)債権者は,保証契約の締結後,保証人に対し,主たる債務者の遅延情報を通知す

る義務を負うこと。

(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

なお,上記の一部はすでに同部会の中間試案でも盛り込まれており,本会はその

方向性に賛同するとともに,その他についても今後同部会において実現に向けさら

に審議が深められることを望むものであることを申し添える。

第2 意見の理由

1 改正の必要性(個人保証の弊害)について

個人保証は,長年にわたり,我が国の金融実務や各種の契約関係において,幅広く

利用されてきた債務担保の手段であるが,その情誼性・未必性・無償性・軽率性など

の特性に由来する様々な悲劇やトラブルをしばしば引き起こしてきた。

すなわち,個人保証は,親類や友人など親しい間柄にある主債務者から,「絶対に

迷惑はかけないので協力してほしい。」などと懇願されるとこれを無碍に断りづらい

という心理的な抵抗感が生じやすく(情誼性),保証契約締結の時点では契約書作成

等に協力することのほか財産の拠出等の目に見える形での具体的な負担を強いられ

ることはなく,主債務の完済等により保証債務の負担が現実化せずに済むケースも少

なくないことなどから,将来の負担の危険性を必ずしも現実的なものと認識すること

のないまま保証契約に応じてしまいがち(未必性)という傾向が強い。

また,個人保証は,将来大きな財産負担を強いられるリスクを伴うものであるにも

関わらず,保証人がそのようなリスクに対応する対価を得ることは稀であり,むしろ

無償でこれを引き受けることが圧倒的に多いというが実情であるが(無償性),その

ような無償性や未必性が相まって,危険性を過小評価して軽率かつ安易に保証契約に

応じてしまう保証人が極めて多いという現実がある(軽率性)。

しかしながら,そのように必ずしも十分にその危険性を認識しないまま保証契約に

応じた保証人は,いざ保証債務が現実する事態に直面すると,想定を大きく超える債

務の負担を強いられ,それが引き金となって経済的な破綻に追い込まれるというケー

スが非常に多く,保証債務の存在を背景に抱えた自殺者が後を絶たない,ということ

もまた事実である。

このように保証債務を原因とする経済破綻が多いことについては,日本弁護士連合

会消費者問題対策委員会編「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれ

ば,破産においては約19%,個人再生においては約9%が保証等を原因としている

ことからも明白である。また,内閣府の「平成24年版自殺対策白書」によると,2

011(平成23)年の自殺者のうち,原因・動機特定者において経済・生活問題を

原因とする自殺は約28.4%を占めているが,法的倒産手続の原因に占める保証等

の割合に鑑みれば,経済・生活問題を原因とする自殺の中には保証を理由とするもの

が相当数含まれているものと推測される。

さらに,個人保証の問題点としては,事業再生の早期着手に踏み切れない傾向を助

長する,経営者としての再起を図るチャンスを失うなどの点が指摘される。

以上のような個人保証の問題点や弊害の実態に鑑みれば,個人保証の原則禁止や新

たな保証人保護規定を設けるなどの抜本的な改正を図るべきであることは明らかで

ある。

2 個人保証を原則廃止した場合の金融実務への影響について

他方で,個人保証を禁止することや保証人保護を強化することに対しては,資金需

要者への貸し渋りや債権者,債務者の負担増加などの懸念があるという指摘もなされ

ている。

しかしながら,平成18年以降,各地の信用保証協会は,保証申込のあった案件に

ついて,原則として,経営者本人以外の第三者を保証人として求めていない。金融庁

も平成23年7月14日付で「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域

金融機関向けの監督指針」を改正し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めな

いことを原則とする融資慣行の確立」を明記し,民間の金融機関に対し,同原則に沿

った対応を求めている。

そのほか,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達方法を見直すべく,平

成10年に制定された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が,

平成16年に改正され,法人がなす動産の譲渡について,登記によって対抗要件を備

えることを可能とし,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によ

って対抗要件を備えることを可能とする法整備が行われるなどしている。

このように,現在の金融実務においては,既に人的保証に頼らない実務慣行が確立

されつつあることに照らし,個人保証の禁止や保証人保護の強化をすることによる金

融実務への影響を過大視することはできず,むしろ第三者保証人非徴求などの実務運

用を,個人保証の原則禁止という形で法律上も明確にすべきである。

3 経営者保証等の例外について

・・・・・(略)・・・

|

| Trackback ( )

|

原発の規制の新基準が昨日決まった。

7月8日までにと言われていたのが前倒しの観。

政権交代した政府側からの圧力も強かったのだろう。

内容も後退か。

TBS News

新しい基準のポイントは大きく2つです。

まず、これまで電力会社の自主的な取り組みにゆだねられていた「過酷事故への対策」を義務づけたこと。

このなかには、テロや自然災害への対策として、原子炉から100メートルほど離れた場所に予備の「制御室」をつくることや、原子炉内のガスを屋外に放出する場合に放射性物質を減らす「フィルター付きベント」の設置などが盛り込まれています。

もうひとつ、「地震や津波への対策の強化」には、原発ごとに想定される最大規模の津波を計算し、「防潮堤」をつくることなどが盛り込まれています。

ここ山県市議会では昨年の12月、全会一致で「敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の『40年廃炉』を求める」意見書を全会一致で可決している。

(関連) 2012年12月14日 ブログ ⇒ ◆議会の意見書・全会一致で可決/「敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の40年廃炉」

その40年廃炉問題については、「原則四十年」としたものの、例外規定も設けた玉虫色。

そこで、もう少し他の報道などから整理すると

7月8日に施行、

東京電力福島第一原発事故の反省から、津波や地震対策を従来より強化、

ただ、大飯原発などの加圧水型軽水炉(PWR)のフィルターや各原発の第二制御室などは施行後、五年以内に完成するよう猶予期間を設けた、

原発の運転期間は原則四十年に制限されているが、

特別点検で原子炉や建屋の健全性が確認された場合、最長二十年の運転延長を認める例外規定も設ける。

規制委は基準の施行後、各社の再稼働申請を受け付ける。

審査態勢は三チーム計約八十人だが、審査に半年以上かかるとみられる。

今後も政権からの圧力が続くのは間違いなく、

規制委員会の田中委員長は

「現時点で見れば、国際的にも相当きちんとした体系ができた。真価を問われるのは、これからの審査の中で魂が入るかどうかだ」と述べた。 (時事)

という。

まさに、新基準決定に、報道の見出しに「怒号」と「歓迎」の図式が出た状況と一致。

規制委員会は、すでにWebページに昨日の会議資料一式をアップしているので、ブログ末でリンクしておく。

(第11回 原子力規制委員会 日時:平成25年6月19日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A)

ところで、今日はここの議会の常任委員会。

私は、所属委員会ではないで傍聴者の立場。

付託議案審査後、

「県の弁護士会から要請のあった『個人保証の原則廃止を求める意見書』の提出」の案件につき、

同意見書を提出したい私が趣旨説明する予定。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●原発の新規制基準、電力各社は歓迎

産経 2013.6.19

原子力規制委員会が原発の新規制基準を正式決定した19日、電力各社からは歓迎や再稼働に意欲を示す声が相次いだ。

関西電力の幹部は記者団の取材に「新基準の施行が当初見込みの7月中旬から前倒しされれば、再稼働を少しでも早くできる」と声を弾ませた。

関電は新基準の施行後、速やかに高浜原発3、4号機と大飯原発3、4号機(いずれも福井県)の再稼働を申請する予定。

九州電力は川内原発1、2号機(鹿児島県)と玄海原発3、4号機(佐賀県)について、早期に安全審査を申請する方針だ。九電幹部は「どのくらい審査に時間がかかるか分からないが、再稼働のめどがつくことが重要だ」と話す。

中部電力も「できる限り速やかに適合することを目指したい」と意欲的。浜岡原発(静岡県)では再稼働に向けて安全対策を進めており「決定した内容をよく確認し、必要な対応について検討を進める」とした。

●怒号の中・・・原発の新しい規制基準が正式決定

TBS News(19日16:20

福島第一原発では事故から2年以上たっても、まだ収束の見通しが立たない状況が続いています。こうしたなかで、原発を再稼働させる前提となる新しい規制基準が19日、正式に決まりました。フクシマの事故の教訓は生かされるのでしょうか。

「これで決定させていただきたいと思います」(原子力規制委員会)

「君たち、信用してほしいなら、大飯原発を止めるんだぞ!」(傍聴者)

19日に開かれた原子力規制委員会。反対派の怒号が飛び交う中、原発の新しい規制基準が決まりました。

「実際にその真価が問われるのは、これからの審査の中で魂が入るかどうか」(原子力規制委・田中俊一委員長)

新しい基準のポイントは大きく2つです。

まず、これまで電力会社の自主的な取り組みにゆだねられていた「過酷事故への対策」を義務づけたこと。

このなかには、テロや自然災害への対策として、原子炉から100メートルほど離れた場所に予備の「制御室」をつくることや、原子炉内のガスを屋外に放出する場合に放射性物質を減らす「フィルター付きベント」の設置などが盛り込まれています。もうひとつ、「地震や津波への対策の強化」には、原発ごとに想定される最大規模の津波を計算し、「防潮堤」をつくることなどが盛り込まれています。

「地上高ここから上までが12メートル」(浜岡原発の担当者)

静岡県の浜岡原発。新しい規制基準をクリアできるように、すでに防潮堤などの整備を進めています。津波の侵入を防ぐ、「水密扉(すいみつとびら)」も新しく設置されました。

「隙間がないようにパッキン等を使って扉を押さえ込む構造」(浜岡原発の担当者)

新しい基準は来月8日に施行される予定で、これを満たしていることが再稼働の前提となります。

「(新基準が)施行されたと同時に、速やかに申請をしてまいりたい」(九州電力・瓜生道明社長 先月30日)

電力会社は、安全対策を進めている原発について、再稼働に向けた安全審査の申請を急ぐ方針です。そのひとつ、福井県の高浜原発の地元では・・・。

「町が潤って生活ができれば良いかなとは思いますけど」(高浜町の住民)

「うれしいとは思います。うれしいとは思いますけども、高浜が福島と同じような状態になるというか、そういう心配もありますし・・・」(高浜町の住民)

電力各社によると、7月中に6つの原発、12基について「安全審査」を申請する見通しで、再稼働に向けた動きが加速することになります。

●【社会】 新規制基準 来月8日施行 6原発 再稼働申請へ

東京 2013年6月19日

原子力規制委員会は十九日、原発再稼働の前提となる新しい規制基準を正式決定した。

七月八日に施行する。東京電力福島第一原発事故の反省から、津波や地震対策を従来より強化。運転開始から四十年を超える原発の規制も厳しくした。

本紙の取材では、北海道電力泊(北海道)、関西電力高浜、大飯(いずれも福井県)、四国電力伊方(愛媛県)、九州電力玄海(佐賀県)、川内(せんだい)(鹿児島県)の四電力六原発の計十二基で、七月中にも再稼働申請が出される見通し。

ただ、新基準が要求する事故時の対策拠点となる免震施設が申請時点で完成しておらず、代わりに耐震性の高い建物の会議室を使うなど、代替施設で基準をクリアしようとする申請が相次ぐのは必至だ。

新基準では、原発ごとに最大級の津波を予測し、防潮堤や建屋の扉を強化し、重要機器を守る。「活断層の真上にある原発の運転禁止」を明記し、地盤の構造を三次元的に詳しく調べて、想定すべき地震の揺れの大きさを見直す。

福島第一の事故は、電源喪失が引き金となったため、外部から電気を多重に引き込んだり、非常用発電機を強化したりすることも求めた。

事故発生に備え、地震の揺れや放射能に耐える作業拠点の整備や、格納容器内の水蒸気を抜いて破裂を防ぐベント(排気)をする際に放射性物質の放出を最小限にするフィルターの設置を求める。通常の制御室とは別に原発を制御し、原子炉の冷却を続けられる第二制御室も要求する。

ただ、大飯原発などの加圧水型軽水炉(PWR)のフィルターや各原発の第二制御室などは施行後、五年以内に完成するよう猶予期間を設けた。

一方、原発の運転期間は原則四十年に制限されているが、特別点検で原子炉や建屋の健全性が確認された場合、最長二十年の運転延長を認める例外規定も設ける。

規制委は基準の施行後、各社の再稼働申請を受け付ける。審査態勢は三チーム計約八十人だが、審査に半年以上かかるとみられる。

●原発の新規制基準とは? 記者が解説

日テレ 2013年6月19日

福島第一原発事故を教訓に、より厳格な安全対策を電力会社などに義務付ける原発の新たな規制基準が19日、原子力規制委員会で正式に決定された。

新たな規制基準について、社会部原発班・小林史記者が解説する。(動画配信のみ)

●原発新基準、正式決定=地震、津波想定を厳格化-施設対策は一部猶予・規制委

時事。(2013/06/19-13:12)

原発の新しい規制基準を決定した原子力規制委員会。中央上は田中俊一委員長=19日午前、東京都港区 原子力規制委員会(田中俊一委員長)は19日、原発の新しい規制基準を正式に決定した。

東京電力福島第1原発事故を踏まえ、シビアアクシデント(過酷事故)対策を初めて義務付け、地震や津波の想定を厳格化。

一方で、一部の安全設備の整備には5年間の猶予期間が設けられた。新基準は7月8日に施行され、各電力会社から審査の申請が相次ぐ見通し。規

制委は、審査を通じて原発の安全性をどれだけ高められるかが問われる。

田中委員長は「現時点で見れば、国際的にも相当きちんとした体系ができた。真価を問われるのは、これからの審査の中で魂が入るかどうかだ」と述べた。

新基準では、想定される最も大きな津波を「基準津波」とし、原発敷地内に浸水させないよう義務付けた。浸水が想定される場合は防潮堤が必要で、原子炉建屋などと同等の最も高い耐震性が求められる。

また、活断層の定義はこれまで通り「12万~13万年前以降に動いたことを否定できない」とするが、判断がつかない場合は40万年前以降までさかのぼって調べるよう新たに要求。

活断層の真上には原子炉建屋など重要施設の設置を認めないことも明確化した。

東電柏崎刈羽原発(新潟県)などで重要施設直下に活断層が認定される可能性があり、そうなれば再稼働はできなくなる。

●原発新基準:被災者から憤りの声 歓迎する自治体も

毎日新聞 2013年06月19日

東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、19日の原子力規制委員会で決まった原発の新規制基準。

放射能に生活を奪われた被災者からは「新基準をクリアすればいいのか」と深い憤りの声が上がり、厳しい安全確認を求める意見が出た。一方、電力各社が再稼働申請に向けた動きを加速させるとみられる原発の立地自治体からは「審査を迅速に」と望む声も聞かれた。【栗田慎一、柳楽未来、宝満志郎、戸上文恵】

◇福島

「国は新基準作りの前に福島第1原発5、6号機と、第2原発の廃炉を求める福島県民の声に応えてほしい」。原発事故で全住民が避難中の福島県葛尾村の主婦、佐藤恵美さん(36)は訴える。

中1〜小3の男女4人の母親で、田舎暮らしにあこがれ宮城県蔵王町から2010年6月、一家6人で移住した。毎日のように森や小川でどろんこになって遊ぶ子供たちを見て「夢のような生活」と思ったが、原発事故で避難し、福島県三春町の仮設住宅で暮らす。「放射線が不安で村に帰るのは無理。再稼働の可能性があるなら、なおさら戻れるわけがない。新基準をクリアしたからといって、首相や国会議員は原発のそばで暮らせますか」と問いかける。

◇柏崎刈羽

東京電力柏崎刈羽原発を抱える新潟県の泉田裕彦知事は、新規制基準について「ハード面に偏っていて、事故時の組織の動きという観点がない。福島の事故を踏まえているとは言えない」と批判。新規制基準が義務づけるフィルター付きベントの基礎工事を進めていることにも「どう運用するのか説明がなく、信頼関係を築けるはずがない」と改めて不快感を示した。

◇浜岡

中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)では、フィルター付きベントの工事が既に始まっている。一方で東海地震の想定震源域という立地の問題もあり、川勝平太知事は「浜岡には独自のいろいろな論点がある」と、基準の適合以外にも検証すべき課題があるとの認識を示した。

◇東海第2

日本原子力発電東海第2原発がある茨城県東海村で、廃炉を訴えている村上達也村長は「規制委に財界などから圧力がかかるだろうが、新基準を厳格に適用してほしい」と注文を付け「新規制基準に合格したら『再稼働はOK』という論理にはならない」と地元合意の必要性を強調した。

◇伊方

活断層の懸念が少ないなどとして、次の再稼働が有力視される四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)。地元では旅館や小売業などが稼働停止の影響に苦しんでおり、7月には四電による企業向けの電気料金値上げも控え、経済界を中心に再稼働への期待がある。だが、同県の二宮久・原子力安全対策課長は「安全確認が大前提。経済を理由に再稼働を求めることはない」と強調する。

伊方3号機は燃料集合体への異物付着が発覚したものの、約2カ月後の今月5日まで四電から県への報告がなく、県は「再稼働の申請以前に、原因究明と対策がなされるべきだ」との立場をとる。

◇高浜

関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)も、次の再稼働が有力視される原発の一つ。新基準の決定について、高浜町の野瀬豊町長は「もっと早く決めてほしかったが、一つの物差しが示されたのは喜ばしい」と歓迎する。再稼働に向けた審査に関しては「プラント設備の安全性、高経年化、地震に対する評価について同時並行で進める体制をつくり、時間をかけずに審査してもらいたい」と注文する。

◇泊

北海道電力は泊原発1〜3号機の再稼働を申請するとみられる。地元・北海道泊村の牧野浩臣(ひろおみ)村長は新基準について「安全基準がきちんと示されるのは日本にとっても事業者にとっても良いこと」と歓迎。ただ再稼働の見通しについては「先が読めない。まずは安全第一。新基準に合うなら再稼働を進めてもらいたい」と話した。

× × ×

敷地内に断層があるなど、再稼働が不透明な原発を抱える自治体は、新基準の決定を静観している。

◇志賀

敷地直下の「S−1断層」に、活断層の疑いが浮上している北陸電力志賀原発(石川県志賀町)。北陸電は国の指示で、断層の追加調査を続けている。小泉勝町長は「(再稼働の可否など)町の対応は、町民や県の意見を聞いて決める。だが、現状では、その判断すらできない」と語る。

◇島根

全国で唯一、県庁所在地に立地する中国電力の島根原発(松江市)。昨年1月に定期検査入りした2号機、建設がほぼ終了している3号機について、早期の稼働申請を目指している。ただ、福島第1原発と同じ沸騰水型で、稼働は不透明だ。

人口約20万人の松江市は、鳥取県西部と合わせ山陰地方の経済の中心地で、財政を原発マネーに頼る他の自治体とは事情が異なる。松江市政策企画課の担当者は運転停止が長期化している現状に「影響がゼロとは言えないが、再稼働議論と地域経済は直接リンクしていない。稼働停止で大型倒産が起きているわけでもない」と言う。

◇敦賀

一方、原発3基を抱える福井県敦賀市。日本原子力発電敦賀原発2号機は、規制委から原子炉直下の活断層の存在を認定されたばかりだ。高速増殖原型炉もんじゅも約1万個の機器の点検漏れで、規制委から運転準備の禁止命令を受けている。

市の担当者は「仮に電力事業者が申請したら、規制委は着実に審査できる体制を整えてほしい」と話すが、3基とも再稼働を見込める状況にはない。

● 原子力規制委員会 公式Webページ

第11回 原子力規制委員会

日時:平成25年6月19日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A

配布資料

議事次第【PDF:110KB】

資料1-1原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係法令等の整備及び施行に伴う手続き等について【PDF:9KB】

資料1-2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等の一覧【PDF:28KB】

資料1-3新規制基準に係る主な経過規定について【PDF:11KB】

資料1-4新規制施行に伴う手続等について【PDF:16KB】

別添1(1/3)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等【PDF:3.1MB】

別添1(2/3)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等【PDF:25.7MB】

別添1(3/3)原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い制定等を行う関係法令等【PDF:25.6MB】

別添2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集の結果について【PDF:9KB】

別添2別紙原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案 に対するご意見への考え方【PDF:48KB】

別添3原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集の結果について【PDF:10KB】

別添3別紙原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対するご意見への考え方【PDF:3.9MB】

別添4原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規(案)に対する意見募集の結果について【PDF:9KB】

別添4別紙原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規(案)に対するご意見への考え方【PDF:2.0MB】

資料2今後の原子力規制委員会における民間規格の活用について(案)【PDF:497KB】

資料3-1J-PARCハドロン実験施設における放射性物質の漏えい事故に関する法令報告(第二報)について【PDF:2.9MB】

資料3-2J-PARCにおける放射性物質の漏えいを踏まえた対応について【PDF:99KB】

資料4株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン燃料加工施設におけるウラン粉末缶の接触について【PDF:175KB】

資料5欧州原子力安全規制者グループ(ENSREG)会議の概要【PDF:82KB】

(机上参考資料)

机上参考1原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対するご意見一覧【PDF:2.0MB】

机上参考2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対するご意見一覧【PDF:35.0MB】

机上参考3原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規(案)に対するご意見一覧【PDF:16.8MB】

(当日配付資料)※

東京電力福島第一原子力発電所における取水口(護岸)付近の地下水調査結果について【PDF:1.1MB】

|

| Trackback ( )

|

ヤフーでは今年の4月大量の顧客情報流出事件があり、続いて5月16日ごろには2200万件を超える流出があった。

情報が漏れたユーザーには、直後に、ユーザーに連絡して対策を求める、ともされた。

(参考)2013年5月24日 ⇒ ◆ヤフーに不正アクセス/2200万件の利用者ID流出か/Webサービスの「パスワード使い回し」注意

2013年5月24日 ⇒ ◆ヤフー、暗号化パスワード148万件流出/パスワードは24日早朝に強制的にリセット

私は、10数年前、ヤフーの無料ページでウェブサイトを作ったので、会員登録した。

その利用は数年だったので、長らく、ヤフーにはアクセスも利用もしていない。

とはいえ、流出し得る対象の「登録者」であろう・・・何か連絡があるのかな、と思っていた。

・・・でも、何もなかった。

ところが、6月6日に(今は使っていないアドレスに)ヤフーからメールが配信された。

書き出しは、

「2013年5月16日に判明した当社サーバーへの不正アクセスにつきまして、

その後詳細な調査を続けていたところ、お客様のYahoo! JAPAN IDは、

以下の情報が外部に流出した可能性が高いことがわかりました。・・・・」

ということで、最近の情流出や背景、ねらい、危険などについての分かりやす意見をネットで見ておいて、自戒とした。

例えば、

日経は、

「インターネット上で展開する各種サービスは、単に商品を陳列し、ユーザーに購買を促しているだけではない。どこを見たかという閲覧情報、過去の購買履歴、口コミに書き込んだ意見、友人へのおススメなど、ユーザーが実行した全ての行動履歴を収集している。

それを元に顧客が何を求めどのように行動するのかを予測して、働きかける。

多くの商用サービスが、こうしたビッグデータを活用するマーケティング手法を導入しつつある。

その膨大な情報の全てを結び付ける中核に当たるものが、今回狙われたユーザーIDである。

ユーザー固有の情報という意味では、国が進めているマイナンバーのような公的な個人識別情報も、ビッグデータの基盤となりえる。

こうした戦略のハブとなる中核情報は確実に守らなければならない情報である。」

AdverTimes(アドタイ)は、

今年1月から3月にJPCERT/CCに報告されたインシデント(情報セキュリティ上脅威となる事案)では、ウェブ改ざんの件数が前4半期から61%増加し、1184件にのぼった。

ウェブ改ざんには、画像などを挿入する目に見えるものから、ウイルス配布サイトなどの攻撃サイトへの誘導といった目に見えない改ざんもある。「つまり、改ざんされたウェブの閲覧者のPCがウイルスに感染する恐れがあり、顧客などに迷惑をかける危険性もあります。目に見える改ざんであっても、不正侵入されているということなので、他の情報を窃取されている可能性があります」(満永氏)。結果、攻撃を受けた企業のブランドは失墜しかねない。

やっぱり、自ら注意するしかない。

ところで、昨日、FAXが入ってきた。

西日本の人で、住所氏名も携帯番号も書かれ、用件が記されていた。

冒頭に「○○日の深夜バスで伺いますので、いつでもいいですから1時間ほど相談に乗ってください」との旨だった。

突然だし、「強引なひと」と思っていたら電話が入った。

・・・・「図書館のパソコンで調べて知りました」

・・・「そんな話ならすぐは済まないので、まず、文案をメールで送ってください。」

と、面会はさりげなくお断りし、メールでのやりとりにした。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

ヤフーから私のところに来たメール /2013/06/06 (木) 16:17

**************************************************************

本メールは、当社サーバへの不正アクセスの対象となったお客様のうち、

2013年6月6日(木)時点で、「パスワード変更」「秘密の質問と答え」の設定が

お済みでない方にお送りしております。ご案内が行き違いとなりました場合には、

ご容赦くださいますようお願いいたします。

**************************************************************

Yahoo! JAPAN ID:■■■■■■■■■■様

(※安全のためIDの一部を「*」と表記しています)

いつもYahoo! JAPANをご利用いただきましてありがとうございます。

2013年5月16日に判明した当社サーバーへの不正アクセスにつきまして、

その後詳細な調査を続けていたところ、お客様のYahoo! JAPAN IDは、

以下の情報が外部に流出した可能性が高いことがわかりました。

・Yahoo! JAPAN ID

・パスワードを暗号化した文字列

・パスワード再設定時に必要な情報の一部(秘密の質問と答え)

お客様にご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

つきましては、お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、安全のため、

以下の手順にて「パスワード」と「秘密の質問」とその「答え」の再設定を

お願いいたします。

-------------------------------------------------------------------------------

【1】パソコン、スマートフォンより、Yahoo! JAPANのトップページに

アクセスしてください。

【2】ページ上部に表示されている「ID流出に関するお願い」の「確認する」

ボタンを押してください。

【3】ログイン画面が表示されます。お客様のIDとパスワードでログインしてください。

【4】表示された画面にて「パスワード」と「秘密の質問」とその「答え」を

再設定してください。また、ご本人様確認のために、IDを登録された際に入力した

「生年月日」を入力してください。

【5】お手続きは完了です。引き続きYahoo! JAPAN IDをご利用ください。

-------------------------------------------------------------------------------

IDのパスワードがわからずログインできない場合は、ログイン画面の

「ID、パスワードを忘れた」のリンクから、「パスワードの再設定」を

お試しくださいますようお願いいたします。

また、【4】で、ID登録時に入力した「生年月日」がわからず、何度お試し

いただいてもエラーとなる場合は、エラーメッセージに表示される画面にて、

「パスワードの再設定」をお試しください。

なお、「パスワード再設定」ができない場合は、IDを登録されたご本人様で

あるとの確認が行えないため、該当IDはご利用いただけない状態となります。

大変心苦しい限りではございますが、あらたに別のYahoo! JAPAN IDを取得し、

引き続きご利用いただけますと幸いです。

弊社といたしましては、このたびの事象に対し「お客様のIDを第三者の悪用から

お守りする」ことが第一と考え、ご本人様の情報をもとに「パスワード」と

「秘密の質問」と「答え」の再設定をお願いしております。何卒ご理解、

ご了承くださいますようお願い申し上げます。

また、今後同様の事象が発生しないよう、全社をあげてセキュリティの強化や

再発防止策を徹底してまいります。

あらためまして、お客様にご心配、およびご迷惑をおかけいたしましたことを

深くお詫び申し上げます。

これからもYahoo! JAPANをよろしくお願いいたします。

ヤフー株式会社

===============================================

【ご注意ください】メールによるフィッシング詐欺について

Yahoo! JAPANからお客様に、Yahoo! JAPAN IDやパスワードなどを含む

個人情報をメールで直接問い合わせることはございません。

また、メール本文にURLが記載されている場合は、クリックする前に

必ずURLをご確認ください。

===============================================

|

●ネットの落とし穴 ビッグデータ戦略を揺るがすサイバー攻撃

日経 2013/5/27 /ラック 専務理事 西本 逸郎

■ヤフーで暗号化したパスワードなどが流出

ヤフーは、17日の「最大で2200万件のIDのみが流出した可能性がある」との発表に加え、

23日夜にはそのうち148万6000件についてID以外に「暗号化されたパスワードとパスワードを忘れてしまった場合の再設定に必要な情報(秘密の質問)も流出した可能性が高い」ことを確認したと発表した。

今回追加で発表した内容を使っても即座に不正ログインできるわけではない。だが、ユーザー固有の情報にアクセスできる情報の流出が後から判明したのは看過できない状況だ。

事件が発生した場合の鉄則は「最悪を前提とした対応」である。

今回は、それが徹底できていたかという疑問が残る。現場の勇み足ではなく、危機対応作業の過程で“速やかな対応”を優先したことにより、最悪の想定がおろそかになったのではないかという疑問を持たざるを得ない。

一般的には、期限を区切った上で、事件が起きた現場に存在するデータ全てが流出したものとして調査に入る。

その一方、最悪時の衝撃を覚悟して被害拡大防止の観点から対応を考慮して、外部への発表などと様々な対応に備える。調査の結果、明確に流出を否定できなかったものは、流出した可能性があるものとして取り扱うのが常識だ。

また、今回の件が当てはまるかはまだ不明だが、 最近の情報持ち出し事件の特徴は、発生した場所以外の重要領域にしか存在していないデータについて漏洩の痕跡が見つかることが多い点である。

つまり、犯人が別領域のデータを、何らかの方法で持ち出し可能な領域に集積しているということだ。

ヤフー社内では、多数の技術者が対応作業をしているに違いない。今回、その可能性を含めて調査していると推測するが、原因分析が完了するまでは全ての可能性は排除してはいけない。ぜひ、もう一度原点に戻り、最悪を前提に再起を図ってほしい。

■IDはビッグデータの要諦

インターネット上で展開する各種サービスは、単に商品を陳列し、ユーザーに購買を促しているだけではない。どこを見たかという閲覧情報、過去の購買履歴、口コミに書き込んだ意見、友人へのおススメなど、ユーザーが実行した全ての行動履歴を収集している。

それを元に顧客が何を求めどのように行動するのかを予測して、働きかける。

多くの商用サービスが、こうしたビッグデータを活用するマーケティング手法を導入しつつある。

その膨大な情報の全てを結び付ける中核に当たるものが、今回狙われたユーザーIDである。

ユーザー固有の情報という意味では、国が進めているマイナンバーのような公的な個人識別情報も、ビッグデータの基盤となりえる。

こうした戦略のハブとなる中核情報は確実に守らなければならない情報である。

分析対象は膨大で、販売データ、ネットでの行動履歴などを総合的に分析する。データに含んでいる個人情報は、一般的には「見ない」あるいは「削除や置き換え」をすることで個人情報の流出につながらないように考慮するが、最終的にはユーザーIDなどで個人ごとに結果が出るようになる。

つまり、ネットや当該サービスの中で、(A)個人を識別(ニックネームのような存在)するユーザーID、(B)個人認証で使用される個人識別ID、(C)ビッグデータなどによる分析結果に利用される個人ID、という少なくとも3つの区別と厳重な管理が必要になるのだ。

通常、公開するものは(A)のみである。本人が公開をしない限り、(A)と個人情報を結びつけるものは、ネットなどの公の場で存在しない。一方、(B)は本人とサービス提供者のみが使用するもので、本人同意のもと必要な個人情報をサービス提供者が管理している。(C)は、本人を含めサービス提供者の中でもごく一部しか個人情報と紐づけすることができないものである。

つまり、個人の行動履歴や行動特性を示すこととなるビッグデータ解析結果と、個人を紐づけている情報、つまりはIDの管理は徹底しなければならないということだ。

ヤフーがもつインターネット上で共有している膨大な情報や、巨大なサービス群は、間違いなくビッグデータの一翼を担うものだ。2億IDにも及ぶ利用者、そして今回流出したとされる2200万件のIDという数字にしても、情報の固まりという意味で日本国内では例のないほどあまりに重要かつ貴重な情報である。その重要性を十分に認識しているヤフーでさえ、不正攻撃によって漏洩してしまう事態になっていることは深刻な事態だ。

■漏洩が続くとビジネスの根幹にかかわる

今後、個人を識別する情報を狙う流れが、さらに加速することを恐れている。

IDやパスワードに関わるアカウント情報の窃取や不正ログインに関する事件が今年4月以降多数発覚している。

そして、狙われているサービスが、ショッピングだけではなくゲームなどのサービスにも及んでいることに着目している。

単に金銭目的のみなのか、別の悪用を考えているのか、現時点でよくわからないところが不気味である。

IDの漏洩が続くと、利用者が危険を感じて登録しないようになったり、場合によっては収集や活用に法的な制約が出てくる可能性もある。

ビッグデータを活用したビジネスを考えている企業にとっては、まさに死活問題だ。

既に、これまで漏洩したアカウント情報を悪用して、ほかのサイトに不正ログインを試してみることが考えられる。

ヤフーのような大規模サイトだけではなく、会員を保持して運営している多くのサイトは、対岸の火事と考えずに自らのサイトも既に被害が発生しているかもしれない、という視点で点検し、不正ログインはないか、秘密の質問が悪用されていないか、チェックしたい。

また今後、ユーザーの安心を獲得し、データを活用していくためには、IDを特性に応じて整理し、合理的に管理していくようにしていきたい。

一方、インターネットでサービスを利用するユーザーは、セキュリティ対策を意識できているサイトかどうかを見極め、賢く利用していただきたい。

西本 逸郎(にしもと・いつろう) ラック CTO 専務理事。北九州市出身。1986年ラック入社。2000年よりサイバーセキュリティー分野にて、新たな脅威に取り組んでいる。日本スマートフォンセキュリティ協会 事務局長、セキュリティ・キャンプ実施協議会 事務局長などを兼務。著書は「国・企業・メディアが決して語らないサイバー戦争の真実」(中経出版)

|

●不正な攻撃の被害者であっても、情報流出は企業価値を毀損する

AdverTimes(アドタイ)-2013/05/26

必要最低限の情報セキュリティ対策、ウイルスソフトのインストールや社員への啓蒙を行っている企業は多い。

しかし、企業は高度化する手法に対抗すべく自社の現行の予防法を見直すべき時期に来ている。

なぜなら、標的型メール攻撃の場合、ウイルスが入り込むのはメールや通常のウェブ閲覧を通じたものであり、人が能動的に動くことによってウイルスが蔓延するからだ。そして、入り込んだウイルスは、組織内部に潜伏してデータを抜き取っていく。

―17日、ヤフーは最大2200万件にのぼるID情報を抜き取られた可能性があると発表した。4月にも不正アクセスによる攻撃を受けたばかりだ。

米国では先日、AP通信が不正アクセスにより「オバマ大統領のケガ」を報道し、話題になった。

個人情報を扱う企業や報道機関への攻撃は、なぜ頻発するのか。

広報会議6月号の巻頭レポートでは、高度化するサイバー攻撃の実態について取り上げました。アドタイでは、3回にわたってご紹介します。

ITを取り巻く環境や時代変化に伴い、サイバー攻撃の手法、攻撃者の意図は多様化している。これらに企業が巻き込まれることは、金銭的に大きな損害を受けることにとどまらず、株価や経営環境に大きな打撃を与え、対応の仕方によっては、そのブランドを毀損する危険性もある。

規模や業種問わず危険が迫っている

企業や組織が保有している機密情報(個人情報や特許情報、財務関連情報など)を狙ったこれらの攻撃にさらされているのは、一部の大企業や先端技術を持つ企業に限られたことではない。

国内サイトがサイバー攻撃を受けた際、その対応支援を行うJPCERT/CC 情報セキュリティアナリストの満永拓邦氏は、「標的型攻撃は、ターゲットとする企業に対して直接攻撃を行うこともありますが、関係会社や取引先に攻撃を行い、それを踏み台として間接的にターゲットを狙う例も多い」と規模や業種に関わらず全ての企業・団体に注意を促す。

また、標的となる機密情報は、必ずしも攻撃対象だけが持っている訳ではなく、取引先もその一部を保持している。情報は必ずしも、フルで得られなくてもよいもの。断片的な情報から推測することも可能だ。

サイバー攻撃に詳しいデロイトトーマツリスクサービスの丸山満彦氏は、「いまや情報セキュリティ対策は、企業のブランディングの一環と考えた方がよい」と話す。

たとえば、ウェブ改ざんやSNS のなりすましなどのニュースが報道されると、標的となった企業のセキュリティ対策の〝甘さ〞が印象として残る。「たとえ、アクセスの仕方が不正であっても、ニュースでは〝情報漏えい〞などと報道されることで、その企業への信頼が失われることがあります」。

今年1月から3月にJPCERT/CCに報告されたインシデント(情報セキュリティ上脅威となる事案)では、ウェブ改ざんの件数が前4半期から61%増加し、1184件にのぼった。

ウェブ改ざんには、画像などを挿入する目に見えるものから、ウイルス配布サイトなどの攻撃サイトへの誘導といった目に見えない改ざんもある。「つまり、改ざんされたウェブの閲覧者のPCがウイルスに感染する恐れがあり、顧客などに迷惑をかける危険性もあります。目に見える改ざんであっても、不正侵入されているということなので、他の情報を窃取されている可能性があります」(満永氏)。結果、攻撃を受けた企業のブランドは失墜しかねない。

攻撃に気づかないケースもある

リスクコンサルタントの白井邦芳氏は、国際ハッカー集団「アノニマス」のような抗議を目的とした攻撃にも注意すべきだと話す。インターネットへの検閲や政府・企業の情報統制に対する抗議を目的とした彼らの活動には、マスメディアが注目しているからだ。

「暴かれ方がどのような方法であれ、その動向が注視されているアノニマスに情報を抜き取られ、企業にとってはよくない情報が表に出てしまうことは大変な損害になり得ます」。

白井氏はさらに最近の攻撃の危険性について「〝攻撃〞であることが必ずしも明らかではないため、被害者が機密情報を抜き取られたことに、すぐに、もしくは長期間気づかないことも多い」と指摘する。偶然、標的型メール攻撃において、なりすました人物や組織に連絡をとったことで「そんなメールは送っていない」と言われ、事態が発覚するケースもある。

また、攻撃に気づかないと同時に、それが発覚した時にも「被害の全容や攻撃者の意図が解明されづらいケースが増えている」(丸山氏)。

広報担当者は万が一の事態に備え、正確・迅速な対応ができるよう、ニュースレベルのセキュリティ動向や上に示したようなインシデントの種類、用語などを知り、発生時のシミュレーションをしておくことが求められる。

|

| Trackback ( )

|

|

|