「日立製作所」は「東芝」「三菱電機」とともに日本の原発御三家といわれる。

その日立がイギリスの原発計画の凍結を表明。3000億円の損失としたが、株価はかえって暴騰、らしい。

日立の原発についてこのブログでは、1年前に日本政府の姿勢を問題視した。⇒ ★≪日立がイギリスで原発建設 総額3兆円の原発輸出/政府が債務保証して後押し/損失が発生すれば最終は日本国民が負担/イギリスでは1995年以降、原発新設はない/30年までの建設予定はひとつも完成せず≫ 2018年1月12日 ブログ

そこで、関連状況を記録しておこう。

まず、アベノミクスは原発推進でないと行き詰まる旨で「安倍政権の原発再稼働」を求めたロイターの記事を抜粋・確認する。

6年前 ★≪ロイター 2013年4月8日コラム:「アベノミクス」が求める原発再稼働/日本は、原子力発電にもう一度チャンスを与える必要がある。/日本経済復活を目指すアベノミクスは、原発再稼働抜きでは行き詰まる可能性があるのだ≫

以下は、現状。

●原子力発電、採算合わず“儲からないビジネス”に…欧米メーカーはすでに撤退、世界の潮流/ビジネスジャーナル 2019.01.06

●日立の英原発凍結 安倍政権の「日の丸原発輸出」頓挫が鮮明に/毎日 2019年1月11日

●日立、英原子力建設を凍結/民間企業負担に限界、技術と人材の維持も課題に/電気新聞 2019/01/21

●世耕経産相「原発輸出、全滅したけどやめない。福一事故起こした日本の安全技術で世界貢献」/バザップ! 2019年1月18日

●焦点:英原発建設、日立の撤退で立場強める中仏企業連合/ロイター 2019年1月18日

●日立の建設凍結の決定に揺れる “原発依存の島”/テレ朝 2019/01/20

●日立製作所 風力発電機の生産から撤退へ/テレ朝 2019/01/25

●スクープ解説 日立、エネルギー戦略再構築の狙い/日経 2019年1月25日

●社説 総崩れの原発輸出 官邸・経産省の責任は重い/毎日 2018年12月25日

なお、今朝の気温はマイナス1度ほど。昼の所要の関係でウォーキングはお休み。昨日1月28日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,489 訪問者数1,547」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★コラム:「アベノミクス」が求める原発再稼働 6年前

ロイター 2013年4月8日 Christopher Swann

日本は、原子力発電にもう一度チャンスを与える必要がある。安倍晋三首相が進める経済政策「アベノミクス」で円安が進み、東日本大震災以前でさえエネルギー需要の80%以上を輸入に頼っていた日本では、電気代が今後さらに上昇するからだ。

・・・(略)・・・一般的な日本国民にとって、原発の危険はそれに見合う価値があると納得するには多くの時間が必要だろう。しかし、日本経済復活を目指すアベノミクスは、原発再稼働抜きでは行き詰まる可能性があるのだ。 |

●原子力発電、採算合わず“儲からないビジネス”に…欧米メーカーはすでに撤退、世界の潮流

ビジネスジャーナル 2019.01.06 ビジネスジャーナル 2019.01.06

「加谷珪一の知っとくエコノミー論」加谷珪一/経済評論家

アベノミクスの目玉政策の一つだった原発の輸出ビジネスが岐路に立たされている。

三菱重工業がトルコの原発建設計画を断念する方針を固めたほか、日立製作所も英国で進めている原発プロジェクトの見直しを決定している。

日本の高度な原発技術を世界に輸出するという一連のプロジェクトは、ほぼすべて頓挫するという状況になってきた。

・・・(以下、略)・・

●日立の英原発凍結 安倍政権の「日の丸原発輸出」頓挫が鮮明に

毎日 2019年1月11日

日立製作所は11日、英国での原子力発電所新設計画を凍結する方針を固めた。来週中にも臨時取締役会を開いて正式に決める。事業計画の前提となる国内民間企業の出資協力や英政府の追加支援の見通しが立たないため。2019年3月期中に最大約3000億円の損失を計上する見通し。日立の計画凍結により、安倍政権がインフラ輸出の柱に掲げてきた「日の丸原発輸出」の頓挫が鮮明になる。

・・・(以下、略)・・・

●日立、英原子力建設を凍結/民間企業負担に限界、技術と人材の維持も課題に

電気新聞 2019/01/21

日立製作所が英国原子力建設事業を凍結したことは、民間企業であるメーカーが巨額の費用を負担するモデルの“原子力輸出”は限界だと印象づけた。元東芝子会社の米ウエスチングハウス(WH)を巡る問題で損失リスクが浮き彫りになり、海外原子力事業には投資家や社外取締役も厳しい目を注ぐ。今後も日立は英国政府との間で協議は続けるものの、東原敏昭社長は事業再開に向けた「時間軸は見通せない」とも指摘。そのハードルは高そうだ。

日本企業が関わる原子力の輸出案件は次々と暗礁に乗り上げている。まず2016年にベトナムの建設計画が中止に追い込まれ、日立の受注が見込まれたリトアニアでも計画が凍結された。昨年11月には東芝が、英国で建設事業を担う子会社のニュージェネレーションを清算し完全撤退すると発表。三菱重工業が同年7月までに事業化可能性調査(FS)を終えたトルコの新設案件も、事業推進の見通しは立っていない。

●世耕経産相「原発輸出、全滅したけどやめない。福一事故起こした日本の安全技術で世界貢献」

バザップ! 2019年1月18日

・・・(略)・・・世耕経産相は「原発プロジェクトが一概に高いというものではない」「世界全体を見れば原発を使いたい国が多数で、今後、いろいろな展開の可能性がある」と発言。

安倍政権が6年に渡ってアベノミクスの成長戦略の目玉としてきながら、今回の日立の事業中断で敢えなく全滅した原発輸出の政策を今後も引き続き進めていく考えを示しました。

福一事故を経験していればこそ、原発がひとたび事故を起こした時に途方もない人的、物的、金銭的な被害が発生し、長期間にわたって人の住めない土地が生まれる事は熟知しているはずです。だからこそ安全対策として世界中で原発の建設費用が高騰しているわけですが、経産省はいったい事故発生時のコストをどのように見積もっているのでしょうか?

また、世耕経産相は「福島の事故を経験した日本の原発の安全に関する技術が世界に貢献していくことができる」とも発言していますが、未だに福一事故を収束させる見通しも立てられていない以上、日本の安全技術が信用してもらえるとは思わない方がよさそうです。

・・・(以下、略)・・・

●焦点:英原発建設、日立の撤退で立場強める中仏企業連合

ロイター 2019年1月18日

[パリ 17日 ロイター] - 日立製作所(6501.T)が英国における原発新設計画凍結を発表した。これにより、英国の新規原発を手掛ける企業として残った仏電力公社EDF(EDF.PA)と中国広核集団(CGN)は、資金調達方法を巡る英政府との交渉で立場が強まる。

昨年11月の東芝(6502.T)に続き、日立も資金面で耐えられないとの理由で英原発事業から撤退することになっただけに、資金調達をどうするかは非常に重要な要素になっている。

・・・(略)・・・<協議難航か>

東芝と日立の計画について、専門家は当初から失敗する運命だったとみている。

これほど長期の計画の資金を手当てできるのは着実なキャッシュフローがある公益企業だけだが、2011年の福島第一原発の事故で安全コストが跳ね上がり、再生可能エネルギーの競争力が高まって以来、欧州のほとんどの公益企業は英原発建設から手を引いてしまったからだ。

・・・(略)・・・今のところ英国で建設中の原発は、EDFが主導し、CGNが33.5%の権益を保有する「ヒンクリーポイントC」だけになった。

同事業ではEDFが資金調達を担い、コスト上振れや建設遅延による全てのリスクを背負う見返りに、電力価格を向こう35年間、メガワット時当たり最高92.50ポンドと契約時の市場価格の2倍強に設定することが保証された。

これには条件が甘すぎると議会や国民からの批判が殺到した。

半面、東芝と日立がいなくなった以上、英政府はエネルギー需要の高まりに対応するための原発新設をEDFとCGNに頼らざるを得なくなっている。

仏コンサルタントのティボー・ラコンデ氏は「英国のエネルギー安全保障と脱炭素化戦略は危機に瀕している」と指摘した。

●日立の建設凍結の決定に揺れる “原発依存の島”

テレ朝 2019/01/20

日立製作所がイギリスで計画していた原発の建設を凍結すると17日に発表しました。建設予定地は半世紀近くにわたって原発に依存してきた地域で、動揺が広がっています。

建設予定地の周りに並ぶ空き家。すでに15軒の住民が立ち退いたといいます。

地元住民:「家を立ち退き、残念に思う人も多い。建設の準備が進んでいたから。この地域はさらに貧しくなる」

・・・(以下、略)・・・

●日立製作所 風力発電機の生産から撤退へ

テレ朝 2019/01/25

大手電機メーカーの日立製作所は、風力発電機の生産から撤退すると発表しました。

日立は風力発電機生産を撤退する理由について、日本では市場規模が小さく事業拡大が見込めないことやエネルギー事業の開発費用や人材が分散するのを避けるためとしています。今後は風力発電の保守に関する業務などを続けるほか、制御システムの事業に力を入れることにしています。日立は先週、イギリスへの原発輸出計画の凍結を発表するなどエネルギー事業の見直しを進めていますが、日立の会長でもある経団連の中西会長は「再生可能エネルギーだけで人類に必要なエネルギーを賄うことができるとは思っていない」と話し、原発再稼働を進めるべきとしています。

●スクープ解説 日立、エネルギー戦略再構築の狙い

日経 2019年1月25日 庄司 容子

・・・(略)・・・ 一定の成果を挙げたものの、低収益であれば、見切りをつける。今回の日立のその決断で浮かび上がるのは、発電機そのものは外部から調達し、自らはサービスで稼ぐ戦略だ。

日立は今後、独エネルコンの風力発電機の国内販売を手掛ける子会社の日立パワーソリューションズ(日立PS、茨城県日立市)を活用しながら、引き続き風力事業の拡大を目指す方針。同社は風力発電機の設置候補地の風の状況の調査から、設置、運転管理まで一貫して請け負うソリューションビジネスにも定評がある。これまでは日立本体も自社製風力発電機を納入した顧客に対し、同様のサービスを手掛けていたが、今後は日立PSと機能を統合することでコスト削減を進める考えだ。

日立は昨年末にスイス重電大手のABBから送配電システム事業を約7000億円で買収することも決めている。単品売りからシステムやサービスで稼ぐ事業モデルへ。日立のエネルギー事業の再構築が加速する。

●社説 総崩れの原発輸出 官邸・経産省の責任は重い

毎日 2018年12月25日

安倍政権が「成長戦略」の柱に据える原発輸出事業が、総崩れの様相を呈している。

東京電力福島第1原発の事故後、各国の安全基準が厳格化して建設コストが高騰したほか、反原発の意識も高まったことなどが原因だ。

輸出事業は事実上、破綻したと言わざるを得ない。原発を巡る環境が激変したにもかかわらず、輸出の旗を振り続けた経済産業省と首相官邸の責任は重い。

・・・(略)・・・原発事故を契機に、世界の潮流は変わっていた。

安全対策を含めた原発の建設費が大幅に増大する一方で、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、急速な普及拡大に伴ってコストを下げている。

原発の相対的な価格競争力は低下している。もはや「安い電源」とは言えなくなっているのだ。

・・・(略)・・・ そこで政府は、経済成長に伴って電力需要が急増する途上国に、低コストの電気を供給して貢献するという大義を掲げてきた。しかし、建設コストの高騰で、その大義も失われたわけだ。

国内には、なお多数の原発が存在し、今後は廃炉作業も本格化する。優れた技術や人材は必要だろう。

しかし、このまま原発輸出に執着していては展望は開けない。政府は、世界の潮流を見据え、速やかな脱原発に向けて原子力政策を抜本的に見直すべきだ。

| Trackback ( )

|

沖縄の県民投票に関して、5つの市の議会が県からの投票のための予算を否決、市長が「投票不参加」を表明していた。

法令上そんなことは出来ないと思う人が多い。

例えば、次の記事。

★≪県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割/琉球 1/23≫

★≪木村草太氏(憲法学者)「県民投票不参加は憲法違反」/市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある/沖縄 1/7≫

私は誰か提訴すればいいのにと思っていたから、当然のこと。

ともかく、何とか全県で実施したい知事・与党と「意図的に反対していた」野党が折り合い、投票条例を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にすることで合意した。

そんな紆余曲折した経過から上記のほか、幾つかを記録しておく。

なお、今朝の気温はマイナス1度。ウォーキングは快適。昨日1月27日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,221 訪問者数1,483」。

●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も/fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日

2月24日に予定されている県民投票をめぐって5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間/ヤフー 共同 1/21

●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対/沖縄 2019年1月21日

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判/琉球 12/26

●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判/沖縄 2018年12月26日

●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体/時事 1/7

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も

fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日

沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設計画にともなう、名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票をめぐり、県議会は、賛成と反対のほかに、「どちらでもない」を加えた3択で実施することで合意した。

これで不参加を表明していた5つの市も参加に転じる見通しで、投票は全県で実施される公算が大きくなった。

2月24日に予定されている県民投票をめぐっては、普天間基地を抱える宜野湾市など5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。

これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

松川宜野湾市長は、「選択肢を広げるというのは、それぞれ5市からも挙がっていましたし、そのことに真摯(しんし)に取り組んでいただいたというのは、非常に評価しています」と述べた。

不参加を表明している5つの市も参加に転じる見通しで、投票は、全県で実施される公算が大きくなった。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間

ヤフー 共同 1/21

沖縄県は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う2月24日の県民投票に関し、不参加を表明した宜野湾市など5市の投開票日について1週間延期する方向で検討を始めた。県が21日、新里米吉県議会議長に伝えた。

新里氏が記者団に明らかにした。残りの36市町村は予定通り実施する。県民投票を巡っては、不参加を決めた自治体の中に賛成、反対の2択で賛否を問うことへの不満があり、3択に増やす案が浮上している。

●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対

沖縄 2019年1月21日

沖縄県名護市辺野古の新基地建設の賛否を問う住民投票で、全県での実施へ向け与野党間調整に入る意向を示していた新里米吉県議会議長は、条例改正などの提案を事実上断念した。新里氏は与党の了解が得られれば「3択」を提案する意向だったが、20日、与党2会派が現行の2択で実施すべきだとの判断したことを受け「与党内で一致できなければ進められない」と判断した。

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判

琉球 12/26

沖縄県宜野湾市の松川正則市長が名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票を実施しないと表明したことを受け、宜野湾市民が住民訴訟を検討していることが25日、分かった。

同日、「沖縄『建白書』を実現し未来を拓く島ぐるみ会議・ぎのわん」の安次嶺美代子共同代表が本紙取材に、松川市長の判断が変わらない場合は訴訟を視野に入れた準備を進める考えを明らかにした。同団体は28日に会合を開き、対応を協議する。

●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判

沖縄 2018年12月26日

「(知事は)県民投票条例に抵触している」。松川正則市長は25日の会見で、玉城デニー知事が土砂投入翌日の15日に辺野古へ足を運んだことを問題視し、情報提供を客観的・中立的に行うことをうたった県民投票条例11条に抵触すると痛烈に批判した。

●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体

時事 1/7

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票(2月24日実施)への不参加を表明した松川正則宜野湾市長に対し、市民団体のメンバーらが7日、「条例に基づいて義務付けられた事務を執行するよう要請する」などとして投票実施を求めた。

市長は昨年12月、「県民投票の結果によっては普天間の固定化につながる」として不参加を表明。

市役所で代表者と面会した市長は、記者団に「不参加を覆すための理由は見当たらない」と述べ、改めて実施しない意向を示した。

●県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割

ヤフー 琉球 1/23

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を5市長が拒否している問題で、琉球新報は22日までに、沖縄弁護士会所属の弁護士(正会員267人)に投票事務の執行責務に関するアンケートを実施した。市町村の首長が投票事務を拒否することについて、回答した52人のうち約9割の48人が地方自治法や憲法上、違法と指摘した。適法と答えたのは1人だった。3人は判断を避けたが、2人が憲法上の問題が生じるなどとし、1人は「判断できる立場にない」と理由を述べた。

投票事務の法的義務の有無については50人が「ある」と回答。地方自治法の条文では、議会に事務予算が否決されても首長は原案を執行「できる」と明記していることから、約9割の弁護士が義務を履行しないことへの違法性を指摘しており、執行を拒む問題の大きさが浮き彫りになった。

地方自治法は、地域の住民自身が有権者の50分の1以上の署名を集めれば自治体の条例で実施ができる県民投票制度を定めている。今回の新基地建設の賛否を問う県民投票は、署名数が同法上必要な約2万4千筆を大きく超えて41市町村で10万950筆(最終確定9万2848筆)が集まり、関連条例の制定が実現した。

ただ投開票事務は各市町村に移譲する。そのため各市町村で事務予算を組み込む必要がある。必要な予算は県が全額補塡(ほてん)し「義務的経費」として計上することになっていたが、宜野湾市、宮古島市、沖縄市、石垣市、うるま市の5市議会は予算を2度にわたって否決した。これを受け、5市長は県民投票への不参加を表明した。地方自治法上の法的責任については首長に予算執行の裁量があるとして問題はないとの認識を示している。

アンケートは15日、日弁連ホームページの弁護士検索から沖縄弁護士会所属でファクスが届く弁護士に配布し21日までに回収した。

●木村草太氏(首都大学東京教授、憲法学者)が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」

沖縄 1/7

・・・(略)・・・県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。

地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。

今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。

なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。

つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。

一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。

一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。

「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。

したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。

しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。

合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。

この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。

しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。

さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。

県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。

さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。

このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。

議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。

訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。

・・・(略)・・・ ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長

や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。

市民全員に棄権を強制することは不合理だ。 |

| Trackback ( )

|

インフルエンザが大流行して患者が激増、らしい。人が多いところに行くときはマスクをするようにしている。

今日は東京で会議。

朝から夕方までだけど、心配された雪も降っていないので楽に往復できそう。

・・ということで、マスクをしっかりしていくのだけれど、今日のブログは、そのインフルエンザの警報などを確認。

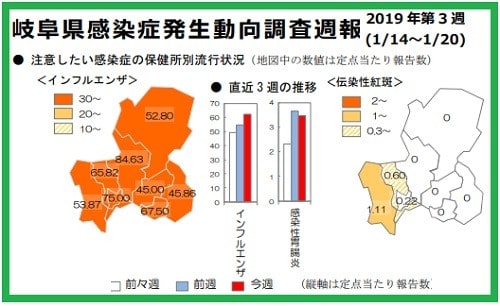

●岐阜県感染症発生動向調査週報 2019 年第 3 週(1/14~1/20) 平成 31 年 1 月 24 日 /岐阜県感染症情報センター(岐阜県保健環境研究所)/ 直近 3 週の推移

●国立感染症研究所/インフルエンザ流行レベルマップ 第3週(1/25更新)

なお、今朝の気温はマイナス2度。ウォーキングはお休み。昨日1月26日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,568 訪問者数1,330」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●岐阜県感染症発生動向調査週報 平成 31 年 1 月 24 日 /岐阜県感染症情報センター(岐阜県保健環境研究所)

2019 年第 3 週(1/14~1/20)

● 直近 3 週の推移

○ インフルエンザの患者報告数は、県全体で定点当たり 62.10 人と、前週(54.67 人※)に引き続き非常に多くなっています。※追加の患者報告があったため、前週(第 2 週)のデータを更新しています。 ○ インフルエンザの患者報告数は、県全体で定点当たり 62.10 人と、前週(54.67 人※)に引き続き非常に多くなっています。※追加の患者報告があったため、前週(第 2 週)のデータを更新しています。

○ 伝染性紅斑は、岐阜・西濃地域を中心に患者の報告が続いています。

|

●国立感染症研究所/インフルエンザ流行レベルマップ 第3週(1/25更新) 流行レベルマップ

2019年第3週の定点当たり報告数は53.91(患者報告数267,596)となり、前週の定点当たり報告数38.54より増加した。 2019年第3週の定点当たり報告数は53.91(患者報告数267,596)となり、前週の定点当たり報告数38.54より増加した。

都道府県別では愛知県(81.86)、埼玉県(70.03)、静岡県(69.42)、茨城県(68.05)、福岡県(67.18)、高知県(66.00)、福井県(65.66)、千葉県(64.29)、岐阜県(62.10)、大分県(60.53)、群馬県(58.86)、長野県(58.09)、神奈川県(57.02)、滋賀県(57.02)、鹿児島県(56.77)、熊本県(56.30)、石川県(56.27)、長崎県(55.37)、宮崎県(54.95)、福島県(54.66)、沖縄県(54.64)の順となっている。

45都府県で前週の報告数より増加がみられたが、2道県で前週の報告数より減少がみられた。

・・・(略)・・・

国内のインフルエンザウイルスの検出状況をみると、直近の5週間(2018年第51週~2019年第3週)ではAH1pdm09、AH3亜型、B型の順であった。

|

| Trackback ( )

|

マイナンバー制度は崩れて欲しい。そのマイナンバー制度は情報システム系の整備が前提だから、行政は熱心で、全国知事会は昨年の8月にも「要望書」を出している(後半でリンク)。

一方で、総務省は昨年3月に「市区町村における情報システム経費の 調査結果」を公表(後半でリンク・抜粋)。

それによると、通常は「人口が増えるほどに経費が逓減する」と思われることと逆の現状になっている。

★≪一人当たり経費の平均は、人口20万人未満までは人口の増加に伴い低くなり、20万人以上(全人口の半分以上にあたる)では人口の増加に伴い高くなる≫

★≪全市区町村の情報システム経費の合計額 4,786億円 、住民一人当たりの経費 3,742円≫

当該総務省報告には、「資料」として最後に「市区町村ごとのデータ」もある。

さらに、★≪時事通信調査 2018/10/05/セキュリティー強化で自治体の事務効率が低下=OS更新計画ない団体も≫(後掲)

★≪都道府県は30、都市は586中489が「事務効率が低下した」/端末の基本ソフト(OS)のセキュリティー対策では、特に小規模団体では財源問題などから、メーカーの保守期限が迫っているOSの更新計画を立てられていないケースがある≫

知事会の釈明を聞きたいところ。

・・ということで、これを記録しておく。

なお、今朝の気温は1度あたり。ウォーキングは快適だろう。

昨日1月25日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,763 訪問者数1,456」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

◆総務省/市区町村における情報システム経費の 調査結果について/平成30年3月30日 (市区町村ごとのデータもあり) 地域力創造グループ 地域情報政策室

1.調査の概要/1.調査の背景・目的

○市区町村の業務処理にクラウド(※)を導入することによって、①情報システム経費の削減、②セキュリティ水準の向上、③被災時の業務継続性確保、④参加団体間の業務の共通化・標準化といったメリットがあり、これまでも政府としてその導入を支援してきた。

/2.調査対象

(1)調査対象団体 : 全市区町村(1,741市区町村)

(2)調査の対象とする情報システムの範囲等:基幹系システム(住民情報・税務・国保・年金・福祉)及び内部管理系システム(人事給与・財務会計・文書管理)に係る整備経費及び運用経費(平成29年度当初予算計上ベース)

・・・(略)・・・

2.調査結果(総括) 2.調査結果(総括)

○平成29年度当初予算における全市区町村の情報システム経費の合計は、4,786億円。

○全市区町村の住民一人当たり経費は、3,742円。

○市区町村を下表のとおり人口規模別に分類し、当該分類における一人当たり経費の平均を見ると、「10~20万人未満」区分までは概ね人口の増加に伴い低くなる傾向が見られるが、「20~30万人未満」区分以上では、

人口の増加に伴い高くなる傾向が見られる。

○人口規模区分における総経費を分類すると、「2万人未満」「2~5万人未満」「5~10万人未満」「10~20万人未満」に属する市区町村(1,611/1,741団体、92.5%)で2,374億円(総経費の49.6%)、

「20~30万人未満」「30万人以上」に属する団体(130/1,741団体、7.5%)で2,412億円(総経費の50.4%)となっている。

全市区町村の情報システム経費の合計額 4,786億円

住民一人当たりの経費 3,742円

・・・(以下、略)・・・

6ページ (市区町村ごとのデータあり)

|

●全 国 知 事 会 /平成31年度 国の施策並びに予算に関する提案・要望 平成30年8月8日

地域情報化関係

5 情報セキュリティ対策の推進について

・・・(以下、略)・・・ |

●セキュリティー強化で自治体の事務効率が低下=OS更新計画ない団体も-時事通信など調査

時事 2018/10/05

時事通信社と一般社団法人地方行財政調査会は、地方自治体が行政事務に使用する庁内ネットワークシステムやパソコンなどの端末の安全対策について、都道府県と都市(市および特別区)を対象に調査を実施した。昨年も同様の調査を行ったが、今回はセキュリティー対策の強化後、行政事務全般に何らかの影響があったかも質問。

都道府県は回答のあった46団体中30団体、都市は586団体中489団体が「事務効率が低下した」とするなど、影響が大きいことが分かった。一方、端末の基本ソフト(OS)のセキュリティー対策では、特に小規模団体では財源問題などから、メーカーの保守期限が迫っているOSの更新計画を立てられていないケースがあるなど、対応に苦慮する団体もあった。

調査は、総務省が2015年12月に出した自治体の情報セキュリティー強化に関する通知に沿って、各団体が講じている対策のほか、端末にインストールされているOSとオフィス系ソフトウエアのセキュリティー対策について、今年8月1日現在の状況を聞いた。都道府県は高知県を除く46団体(回収率97.9%)、都市は814団体のうち586団体(同72.0%)から回答を得たが、「セキュリティー上の問題から回答を控える」とした団体もあった。

総務省は自治体の情報セキュリティーを確保するため、行政事務に使う端末を「マイナンバー利用事務系」「LGWAN接続系」「インターネット接続系」の3層構造で運用するよう求めている。3層構造で運用しているかとの設問に対し、都道府県は41団体が回答。北海道、宮城、埼玉、愛知、京都、広島、福岡など37道府県が「既に運用済み」、群馬、東京、大阪の3都府県が「近く運用開始」とした。都市は回答のあった575団体のうち573団体が「既に運用済み」と回答した。

こうしたセキュリティー対策の強化による行政事務への影響は、都道府県では30団体が「事務効率が低下」と回答。具体的な不都合では、通常業務に使用する端末がインターネット回線と分断されたことで、「仮想ブラウザーシステムへの負担が大きく、ウェブ閲覧に支障が生じている」「インターネットを通じて届いたメールに添付されたファイルの利用に手間がかかる」などが挙がった。都市でも489団体が「事務効率が低下」とし、都道府県と同様、ネットワーク分離に伴う不都合やメール不達が発生したとの回答があった。

一方、OSのセキュリティー維持に必要な更新プログラムの入手は、各メーカーが設定したサポート期間内に限られ、サポート終了後は新しいOSに更新する必要がある。20年にサポートが終了する「ウィンドウズ7」の場合、都道府県では設問に答えた35団体中34団体が順次更新を進めているほか、1団体が「更新を検討中」と回答。都市でもほとんどの団体が計画的に更新を進めており、OSのセキュリティー対策への認識は高いとみられる。ただ、都市のうち26団体は「予算確保のめどが付かない」ことなどを含め、これから更新計画を策定する状況であることも分かった。

オフィス系ソフトもOS同様にセキュリティーサポートの期限があるが、都道府県では回答した全団体が期限を認識し、新しいソフトへの更新を計画的に進めているか検討中であるとした。都市では16団体がサポート期限そのものに認識がないと回答したが、その他は認識しており、ほとんどの団体から更新の計画を立てるか、検討を進めているとの答えがあった。

| Trackback ( )

|

確定申告の時期が近づいてきて、マイナンバーを拒否している者としては悩ましい。今年の申告からは「必ず番号を通知」とされているから。

そんな時、国税庁が「マイナンバーカードをまだ取ってない方は運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください」というマイナンバー不要の制度を始めた、という。

そこで、ネットで確認すると、今年の1月7日に公表していた。

情報源は次の記事。

★≪静岡 2019/1/16/国税庁は1月から、個人番号カードがなくてもインターネットで税金の申告、納付手続きができる新方式を導入した。地方からは「カードを持つメリットがさらに低下する」と懸念する声≫

タイトルは、★≪個人番号カード、普及率低迷 静岡県内自治体、国施策に批判≫

マイナンバー制度はこのままなし崩しにしていきたいところ。

もちろん、考えてみれば、今回の税務署の「発行番号」はいずれ「マイナンバー」と置き換えるだろう。それはシステム上はごく簡単なことだから、「抵抗するひとたちに表面的に対応して、少しでも取り込もう」ということなのだろう。

ともかく、国税庁のデータ補確認しリンク・抜粋、上記記事も記録しておく。

なお、今朝の気温はマイナス2度。ウォーキングは快適。昨日1月24日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,254 訪問者数1,672」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

(関連)2019年1月26日ブログ ⇒ ◆総務省調査。全市区町村の情報システム経費合計額 4,786億円 住民一人当 3,742円、20万人以上(全人口の半分以上)は人口増に伴い高くなる/セキュリティー強化で自治体の事務効率が低下(時事)

●国税庁/(平成31年1月7日)マイナポータルからe-Taxをご利用の方へ (平成31年1月7日)

●国税庁/平成31年(2019年)1月から e-Tax-e 利用手続がより便利になります

国税庁/利用開始方法(利用者識別番号をお持ちでない方)(PDF形式:463KB)

・・でも、マイナンバーカードは、まだ取ってないし ICカードリーダライタも持ってないよ ...どうしよう

・・・マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方は・・

発行を希望される方は、行った後に発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

|

●個人番号カード、普及率低迷 静岡県内自治体、国施策に批判

静岡 2019/1/16

静岡県内市町のマイナンバーカード普及率

市区町村から希望した住民に交付されるマイナンバーカード(個人番号カード)の普及が全国的に進まない中、静岡県内でも2018年12月1日現在の普及率は全国平均(12・2%)を下回る11・2%にとどまっている。県内市町は普及率の向上に向け、カードを使ってコンビニエンスストアで各種証明書の発行が受けられる「コンビニ交付」を始めるなど利便性向上に努めている。

総務省のまとめによると、県内市町で普及率が全国平均を上回っているのは10市町で、最高は東伊豆町の17・2%。同町の担当者は県内最高となった理由について「身分証として使えることが、高齢者に口コミで広がったことなどが原因では」とする。ただ、18年4月から始めたコンビニ交付の利用は証明書などの交付全体の数%にとどまり、「カード普及にはつながっていない」のが実情だ。他の市町の担当者も、カードの利用価値が低く、住民が望んで取得する魅力がないことを普及率低迷の理由に挙げる。

県内では24市町が国の補助を受けてコンビニ交付の導入を進める。さらに市町でつくる県行政経営研究会の課題検討会を通じ、普及に向けた情報を共有。複数の市町職員が連携して企業などを訪ね、カードの交付申請を受け付ける「一括申請方式」も試行している。

ただ、こうした市町の努力とは裏腹に、国の施策はちぐはぐだ。国税庁は1月から、個人番号カードがなくてもインターネットで税金の申告、納付手続きができる新方式を導入した。地方からは「カードを持つメリットがさらに低下する」(県地域振興課)と懸念する声が上がる。

18年12月、静岡市で開催された県市長会では、島田市の染谷絹代市長が、国税庁とカードの普及を図る総務省の足並みがそろっていないと批判。「国は全省庁で整合性のある取り組みをしてほしい」と注文し、国に普及の方向性を明確にするよう求めることを提案した。出席した市長から同調する声が相次ぎ、全国市長会を通じて国に要望することを決めた。

政府は10月の消費税率引き上げに伴う経済対策で「自治体ポイント」をマイナンバーカードに蓄積できるようにする方針で、これが普及率向上につながることを期待する声も上がっている。

<メモ>マイナンバーカード 国内に住民票がある人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー制度に基づき、希望者に交付される。2016年1月から交付を開始し、県内は18年12月時点で42万816枚を交付済み。税や社会保障関連などの行政手続きの情報管理や、手続きの簡素化による国民の利便性向上が目的。県内24市町ではコンビニエンスストアで住民票の発行などのサービスを受けられる。カード交付後に身分証としても利用できる。

| Trackback ( )

|

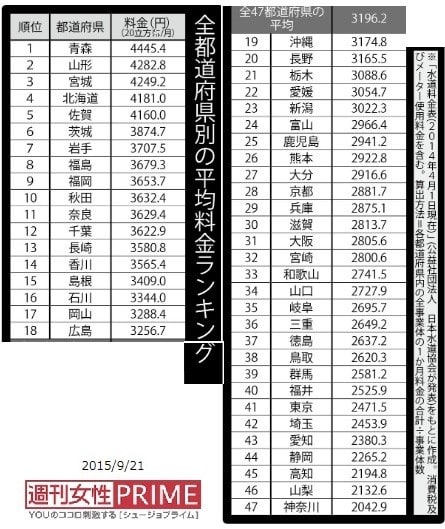

水道法が改正されて「水道民営化」に強い懸念や抵抗感がでている。

今日は、そのあたりを見ておく。

あわせて、おもしろそうなので、2015年の記事だけど★≪全国の平均水道料金を一挙公開、各自治体によってこれだけ違う!≫(週刊女性 2015/9/21)もみた。

なお、今朝の気温は3度。ウォーキングはいつもより薄着にしたけれど暑かった。

昨日1月23日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6,077 訪問者数1,726」。

今日は次を記録。

●水道民営化に根強い抵抗感 料金高騰、水質悪化…海外では暴動も/産経 2018/11/4

●長野県小諸市、水道事業で第三セクター設立へ /日経 2018/12/19

●改正水道法巡り、弁護士講演 民営化を懸念 神戸 /神戸 2018/12/7

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●水道民営化に根強い抵抗感 料金高騰、水質悪化…海外では暴動も

産経 2018/11/4

改正水道法案のポイント

水道の基盤強化を図る水道法改正案について、政府・与党は今国会で成立を目指す。人口減少で料金収入が減少するとともに、事業を担う人材も不足するなど、水道事業は深刻な危機に直面している。その突破口として政府が打ち出したのが、民間の資金や能力を活用する「コンセッション方式」だ。しかし、運営を民間に委ねる“民営化”には、住民の抵抗が根強い。

「住民の福祉とはかけ離れた施策である。国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまない」。新潟県議会は10月12日、水道法改正案に反対する意見書を可決。野党系が発案したものだが、最大会派の自民党が賛成するという異例の決断だ。

民営化が進展すれば、海外から「ウオーターバロン」(水男爵)や「水メジャー」と呼ばれる巨大な水道事業者が日本に押し寄せるという懸念もある。

海外では、民営化後の悪影響が報告されている。厚生労働省などによると、米アトランタでは、1999年に民間が水道の運営権を取得したが、施設の維持費がかさんで水質が悪化し、4年後に再び公営に戻された。この15年間で30カ国以上で再公営化されているという。

南アフリカでは民営化後、料金高騰で支払えない約1千万人が水道を止められ、汚染した河川の水を使いコレラが蔓延(まんえん)。ボリビアでは料金が跳ね上がり暴動が発生したケースもある。

厚労省は、民間が運営しても管理がずさんにならないように、定期的なモニタリング(監視)や立ち入り検査を実施。水道料金の枠組みは自治体が事前に条例で定めることなどを示し、理解を促している。地震などの災害時の復旧は、自治体との共同責任にした。 日本の水質の高さや漏水率の低さは世界トップレベルの技術力のおかげであり、厚労省は「日本版の水メジャーの育成にも寄与できれば」ともくろむ。

水道事業に詳しい近畿大の浦上拓也教授(公益事業論)は「コンセッション方式は、自治体にとって選択肢が一つ増えるという意味で評価したい。ただし、これが最善の方法ではない。水道料金は必ず上がっていく。事業を継続させるため何が必要か自治体は議論を進めていく必要がある」と指摘した。

●長野県小諸市、水道事業で第三セクター設立へ

日経 2018/12/19

長野県小諸市と上下水道施設運営の水ingAM(東京・港)、水道料金徴収の第一環境(同)は19日、市の上水道事業を担う第三セクター「水みらい小諸」の設立へ株主間協定を締結した。2019年1月に第三セクターを設立し、10月に市からの指定管理者として業務を開始する。

資本金は3000万円。市が35%、水ingAMが55%、第一環境が10%を出資する。職員の3分1程度は市から、残りを民間企業から派遣する。水道事業の管理運営、料金徴収のほか、コンサルティングや人材育成・研修、調査研究などの業務を担う。市は施設を保有して事業計画作成や料金設定を行い、三セクの自主事業で赤字が出た場合は補填しない。指定管理はまず23年度までを予定し、周辺市町村での事業受託も検討していく。

同市では人口減少などで20年後の水需要が20%近く減少する見通し。施設の老朽化や人材育成などの課題もある。17年に設けた研究会で「民間主導の公民企業体による運営が理想」との判断に至った。今月成立した改正水道法では運営権を民間に売却するコンセッション方式も導入可能になったが、「現状では中身が詰まっておらず現実的でない」として見送った。

広島県も水ingと水道事業運営会社を設立しているが、小規模自治体による水道運営の三セク設立は全国でも珍しい。

●改正水道法巡り、弁護士講演 民営化を懸念 神戸

神戸 2018/12/7

自治体が水道事業の運営を民間企業に委託する「コンセッション方式」を促進する改正水道法を巡り、兵庫県弁護士会は5日夜、神戸市中央区内で研修会を開いた。同法の問題点に詳しい尾林芳匡(よしまさ)弁護士(57)=東京弁護士会=が講演し「民営化や広域化が進むと、市民のための水が守れなくなる」と訴えた。(小林伸哉)

改正水道法は老朽化が進む水道事業の経営基盤強化に向け、広域化・民営化・官民連携の推進を目指す。一方、世界各地で水道民営化による料金高騰や水質悪化などの問題が起こり、パリやベルリンなどでは再び公営化している。

尾林弁護士は「水道法は『きれいで安い水を豊富に供給する』のが目的。憲法は『公衆衛生の向上は国の責任』と定める。水は生存権に直結し、健康を守るために欠かせない」と指摘し「お金本位や経済性だけで考えてはいけない」と改正法を批判した。

民営化されれば「営利本位で水質が守られるか、大変心配」とし「水道の専門的知識・経験に習熟した技術職員が公共団体に残らなくなり、企業の言いなりで料金が設定される。公共の責任で高騰を防ぐ必要がある」と懸念した。

水道事業広域化を巡っては、「名水」で知られる埼玉県小鹿野町で浄水場を廃止し、別の水系から供給する計画が持ち上がり住民が反対した。尾林弁護士は「地域ごとに優れた水源は違い、広域化は実情に合わない。遠方からの供給施設を維持するのは余計にお金がかかる。計画は現場に近い方が的確に立てられる」と批判した。

コンセッション方式の導入は地方自治体の判断に委ねられる。「自治体や議員、住民が学び、市民参加で地元の水源を生かし、合理的な水道計画を立てるのが大事」と呼び掛けた。

◇ 兵庫県弁護士会(藤掛伸之会長)は5日、海外の民営化による値上げや再公営化の事例を踏まえ「慎重な議論が必要で、性急に結論を急ぐべきでない」とする会長談話を発表した。

●全国の平均水道料金を一挙公開、各自治体によってこれだけ違う!

週刊女性 2015/9/21

水道の設置や整備をする技術者が不足していることも課題のひとつだという

「エッ全国一律じゃなかったの!?」。

とんでもない。国内の水道料金は一律どころか地域ごとの格差が広がるばかり。公共料金なのに地域によって支払い料金に差があるのだという。そんななか最近、料金改定に踏み切った、あるいは踏み切る予定の自治体の声を集めてみた。

北海道美唄市のケース。

「10月から33年ぶりに料金を改定し、平均約30%値上げします。水道事業で蓄えた3億円は、’13年には不良債務が発生するまでになってしまいました。人口は毎年約500人ずつ、世帯にすると毎年100世帯ほど少なくなっています。水道料金収入が、’05年から年間平均1000万円落ちました。今後5年はこのまま維持予定ですが、人口が増えるとは考えられず、大企業が進出してくる計画もありません。給水収益はさらに落ちると考えられ、5年後以降のこともまた考えていかなければなりません」(水道課)

静岡県東伊豆町のケース。

「東日本大震災以降、観光業が低迷し、旅館が以前ほどは水を使わなくなっています。人口も減りました。電気でポンプアップして、山を越えて供給しているので、電気代が上がり打撃を受けています。町民と5回の料金審議会を設け、今年7月から平均約25%アップの改定に至りました」

埼玉県秩父市のケース。

「今年1月請求分から、平均約17.5%料金を改定しました。県内でいちばん古い浄水場が老朽化し、漏水のため供給前に30%ほどの水が失われていました。更新費用をまかなうために、値上げを決定しました。これは今後5年の設定で、その後は状況によってまた見直します。また現在、周辺の4自治体と、水道事業の合併を進めています」

それぞれの自治体が、それぞれの事情を抱え、料金改定を行い、経営の健全化を進めている。全国の人口が減少し続ける中、目の前の改定は、小手先だけの対処法にならないのか。

今月7日、水道事業基盤強化方策検討会を立ち上げた厚生労働省水道局は、

「まだ水道事業に関して対策を練る段階にはないんです」

と現時点では有効な打開策がないことを認め、

「人口減少によって、水道料金の収入が少なくなってきています。施設の更新を進めるには、料金をきちんと設定してもらわなければなりません。今後、こちらも具体的な方策を議論していきますが、水道事業は公共企業として各自治体でやっていってほしい」

と自治体まかせにしたい気持ちをにじませる。

水ジャーナリストの橋本淳司さんは、水の専門家の視点から、改善ポイントを挙げる。

「まずは事業体の合併があります。施設を縮小することで無駄なコストが省けます。国も統合した事業体に助成金を出すなど合併を促しています。次に事業体ごとにコストを削減することです。地下水を利用できる地域は、最大限に利用すること。地方には良質な地下水が存在することも多いので、確認してみてほしい。大分県豊後高田市黒土地区は、人口200人強で限界集落ギリギリくらいの地区ですが、県や市の助成を受け、浄水能力1日8トンの小規模飲料供給施設を、自分たちで作りました。総工費は700万円。1世帯当たりの負担は5万円ですみ、2011年から稼働しています」

設備を“延命”させる手もあるという。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

個人で気を付けて対処するしかない悪質メール。

先月から昨日までの分を整理した。

「ハッキングされています! すぐにパスワードを変更してください!」など、いやなものばかり。

日本サイバー犯罪対策センターの警告データとも照合しておく。あなたも自衛されてはいかが。

★私のメールに来た12月2日から昨日1月22日までの分

●日本サイバー犯罪対策センター 犯罪被害につながるメール INDEX版

●ダークウェブ上で、仮想通貨取引所からハッキングされた顧客データ販売か?/マネーボイス 2019年1月21日

上記センターのリストには「NTT」もある。

●2014/09/08 NTT西日本公式ページ ホーム の中の NTT西日本のホームページを装ったフィッシングサイトにご注意下さい

なお、今朝の気温はマイナス2.6度。ウォーキングは後半は暑くて防寒ウェア―を脱いだ。

昨日1月22日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6,141 訪問者数1,572」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★12月2日から昨日1月22日までの分

あなたのパスワードが侵害されました 2018/12/26 15 KB

このアカウントはハッキングされています 2018/12/26 18 KB

あなたのパスワードが侵害されました 2018/12/26 15 KB

あなたのパスワードが侵害されました 2018/12/7 21 KB

あなたのパスワードが侵害されました 2018/12/7 20 KB

Re:Attn. 2018/12/6 7 KB

ハッキングされています! すぐにパスワードを変更してください! 2018/12/5 19 KB

あなたのパスワードが侵害されました 2018/12/2 20 KB

|

●日本サイバー犯罪対策センター

犯罪被害につながるメール INDEX版

送信年月日 件 名 添付ファイル

2019/01/22 ①定期安全検査を完成してください。

②アカウント情報検証を完成してください。

送信年月日 件 名 添付ファイル

2018/12/28 Re: ヴィスト修正 原価請求書です000000.doc

2018/12/27 Re: ヴィスト修正 原価請求書です000000.doc

2018/12/26 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/25 12月、原価請求書です。 原価請求書です000000.doc

2018/12/24 8月、原価請求書です。 原価請求書です000000.docx

2018/12/22 Re: ヴィスト修正 原価請求書です000000.docx

2018/12/18 ①(※)立替金報告書の件です。

2018/12/18 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/17 再度Amazonのアカウントの情報を入力してください。

2018/12/16 再度Amazonのアカウントの情報を入力してください。

2018/12/16 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/15 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/15 定期安全検査を完成してください。

2018/12/13 【楽天市場】注文内容ご確認(自動配信メール)

2018/12/11 【楽天市場】注文内容ご確認(自動配信メール)

2018/12/8 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/7 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/6 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/5 【NTT-X Store】商品発送のお知らせ

2018/12/5 あなたのApple IDのセキュリティ質問を再設定してください。

2018/12/5 警告!!:あなたのアカウントは閉鎖されます。

2018/12/5 【楽天市場】注文内容ご確認(自動配信メール)

2018/12/4 【楽天市場】注文内容ご確認(自動配信メール)

2018/12/3 あなたのパスワードが侵害されました

2018/12/2 あなたのパスワードが侵害されました |

●ダークウェブ上で、仮想通貨取引所からハッキングされた顧客データ販売か?

マネーボイス 2019年1月21日

「Dread」と呼ばれるネット上の違法なマーケットで、「ExploitDOT」と名乗るハッカーが、複数の仮想通貨取引所からの顧客データを売りに出していると仮想通貨メディアサイトCCNが報じた。

報道によれば、一般のブラウザからはアクセスすることができないダークウェブ上の「Dread」において、「ExploitDOT」と名乗るハッカーが昨年7月から広告を出稿。広告ではビットトレックス(Bittrex)、ポロ二エックス(Poloniex)、ビットフィネックス(Bitfinex)、バイナンス(Binance)などの大手仮想通貨取引所から顧客確認(KYC)に利用されたユーザーの顔写真や運転免許証などの身分証明書情報をハッキングして売りに出すと主張していたとされる。

CCNはダークウェブ上において今も同様の広告が出されていることを確認しており、書類情報は、10ドルで100以上の書類情報、25,000以上購入すればさらに割引としている。またCNNは、同サイトへの匿名の情報提供者であるサイバーセキュリティー専門家が「ハッカーからデータの真偽をはかるために3つの無料サンプルをもらったところ、データの信憑性(取引所からハッキングされたデータである可能性)は高い」と話しているとする。

ただし、現時点ではこの件についてバイナンスなどの仮想通貨取引所からの声明は出ていない。

●2014/09/08 NTT西日本公式ページ ホーム の中の NTT西日本のホームページを装ったフィッシングサイトにご注意下さい

NTT西日本 2014/09/08

NTT西日本のホームページを装ったフィッシングサイトにご注意下さい

NTT西日本のホームページを装ったフィッシングサイト、および当社からの通知メールを装い、フィッシングサイトに誘導する偽メールが確認されています。これらのサイトにアクセスすると、個人情報が盗まれ、詐欺的な行為(フィッシング詐欺)に遭うおそれがあり危険ですのでご注意ください。

偽サイトには、絶対にID・パスワード等を入力なさらないよう、お願いいたします。

また、サイトにログインしたり、個人情報等重要な情報を入力する場合は、ブラウザに表示されたアドレス(URL)が、正規のものに一致するか確認してください。

NTT西日本公式ホームページ等、主な関連サイトの正規のアドレスは以下の通りです。 ・・・(以下、略)・・・

|

| Trackback ( )

|

厚労省の勤労統計の不正問題では、数年分の資料が廃棄されていたことまでが判明した。

ごまかす、隠す、処分する、官僚や政府・行政機関の信じられない行為が著しかった昨年。

年の初めの1月なので、そのあたりの幾つかを記録しておく。

なぜなら、忘れることが一番悪いこと、だから。

●「勤労統計」厚労省が“資料廃棄” 不正の実態 次々と判明/fnn 2019年1月18日

●これは深い病だ…文書やデータの改竄に社会が驚かない異常/日刊ゲンダイ 2018年5月30日 金子勝の「天下の逆襲」

●加計と日大の共通項と相違点/大阪 2018年5月31日 金井啓子の現代進行形

●改ざん文書提出「会計検査院法に違反」 検査院が見解/朝日 2018年3月22日

●文書書き換え “森友”だけじゃない 奈良でも.../関西テレビ 201803/22

●公文書、広島県職員が書き換え 公開請求を想定 /日経 2018/3/20

●【外国人労働者失踪】安倍政権、またもや公文書改竄と首相虚偽答弁 /田中龍作 2018年11月16日

なお、今朝は雨。もう少し寒ければ雪。ウォーキングはおやすみ。昨日1月21日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6,028 訪問者数1,618」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「勤労統計」厚労省が“資料廃棄” 不正の実態 次々と判明

fnn 2019年1月18日

勤労統計の不正問題で、新たに数年分の資料が廃棄されていたことが発覚。

厚生労働省に対する批判が、日増しに強まっている。

麻生財務相「(予算の閣議決定自体がやり直しに?)過去に2回くらいありますかね。1回決まった話をもう1回、(予算案の閣議決定を)やり直すのはいかがなものか、ですけど。こういったものを隠して、そのままいっちゃうよりはいいんじゃないかと考えるしかない」

麻生財務相が苦笑いしたあと神妙な表情を浮かべた、勤労統計の不正問題。

政府は18日朝、2018年に行った2019年度予算案の閣議決定をやり直した。

一度決まった予算案を修正するのは、異例のこと。

菅官房長官「予算案の変更を行うことになったのは、極めて遺憾」

18日に決定された予算案の修正では、雇用保険などの追加給付にかかる費用として、新たに6億5,000万円の支出を決定。

追加給付に関する総額は、およそ795億円で、対象者は延べ2,015万人にのぼる。

ところが、この重要な決定を下す閣議に、勤労統計の調査を所管する厚生労働省の根本厚労相の姿はなし。

17日、厚労省が問題解明のために開いた特別監察委員会の初会合に出席した直後に、インフルエンザにかかったことがわかり、欠席した。

厚労省では、統計不正問題をめぐる新たな事実が次々と明らかになり、事態は重症化している。

不適切な調査手法が始まったのは、小泉政権の2004年。

この頃の厚労省のマニュアルには、「全数調査でなくても精度が確保できる」と、不正な抽出調査を正当化する記述があったが、2015年の調査の際は削除されていたことが明らかになった。

さらに、2004年から2011年までの調査資料が、すでに廃棄されていることも発覚。

厚労省は、保存期間が満了したためと説明しているが、不正なデータの修正は困難になるとみられる。

野党は18日、厚労省などの役人を呼び、追及。

不適切な調査でのデータを公表することなく、2018年1月からデータ補正していた背景について、ただした。

社民党・福島副党首「ちゃんと全調査やってなかったのを、3倍水増ししてやったわけじゃないですか。それは誰の判断? どうして?」

厚労省担当者「そこは今、調査を進めているところです」

国民民主党・山井議員「安倍首相が、実質賃金をとにかく上げたいと思っていた。この判断に、(当時の)加藤大臣が加わっていたのか? いなかったのか?」

厚労省担当者「原因等につきまして、徹底的な解明を進めている」

野党側は、安倍首相の盟友で、当時の大臣だった加藤総務会長の関与をただしたが、厚労省側は「調査中」を連発。

具体的な回答は避けた。

立憲民主党・辻本国対委員長「全容解明を、与野党で与党・野党なく一致して進める。野党としては、全容解明なくして予算の成立なし」

24日には、この問題についての閉会中審査。

28日には、通常国会の召集が決定。

野党は、徹底追及する構えで、統計不正問題は、参院選を控えた国会の大きな焦点になるとみられる。

●金子勝の「天下の逆襲」 これは深い病だ…文書やデータの改竄に社会が驚かない異常

日刊ゲンダイ 2018年5月30日

いまの日本社会は、文書やデータの改竄が当たり前の社会になっている。

ここ最近だけでも、東洋ゴム、旭化成建材、東芝、神戸製鋼、日産、スバル、三菱マテリアル、東レ……と日本を代表する名だたる大企業が改竄に手を染めている。研究者の世界でも理化学研究所で研究データを改竄。金融機関ではスルガ銀行で貸し付けデータの改竄が行われた。社会に表層的な「成果主義」が蔓延したことと無縁ではないだろう。

数字を操作して当面乗り切ればいい、どうせバレやしないという態度は、銀行の不良債権問題が深刻化していた25年前にさかのぼる。そうした粉飾が当たり前の社会が行き着いた先が、「官庁の中の官庁」である財務省の公文書改竄なのではないか。国民の血税を預かり、予算を管理する財務省までが数字や事実をごまかすようになったのだ。

これは深い病だ。何より深刻なのは、企業がデータを改竄しても社会が驚かなくなり、役所が公文書を改竄しても国民がさして怒っていないことだ。公文書は民主主義の土台になるものだ。その公文書を役人が勝手に書き換えたのに、責任を問う声がさほど大きくなっていない。いつの間にか、国民も慣れてしまったのだろうか。

●金井啓子の現代進行形 加計と日大の共通項と相違点

大阪 2018年5月31日 (近畿大学総合社会学部教授)

開き直りか正常化への一歩か

日本大学アメリカンフットボール部の選手による重大な反則の問題で、試合を主催した関東学生アメリカンフットボール連盟が前監督と前コーチを最も重い「除名」とする処分を決めた。次は刑事責任の有無が気になるが、今回の騒動では日大の対応の悪さが目立っている。

前監督と前コーチの責任逃れの会見にはあきれたが、学長の記者会見までお粗末すぎた。5月25日に開かれた会見で日大の大塚吉兵衛学長は、一般学生に配慮した報道をと記者らに要望した。だが、日大の学生たちにつらい思いをさせているのは、そもそも自分たちの対応のまずさが原因ではないのか。

一方、同じく大学による対応のまずさで言えば、加計学園も引けを取らない。報道各社に送りつけた1枚のコメントがかえって騒ぎを大きくしている。

今治市に新設した獣医学部の設置をめぐり、国会の要請に応じて愛媛県が出した新文書。そこには加計学園側の説明として、加計孝太郎理事長が安倍晋三首相と面会して新獣医学部の設置を説明すると、首相は「いいね」などと応じたと記されていた。

だが、これには安倍首相と加計学園が「面会の事実はない」と否定。ところが、今治市長が「市担当者から同じ報告を受けた」と公表した途端、加計学園は「担当者が県と市に誤った情報を流した」などと記した1枚のコメントを報道各社に送り、態度を一変させた。

これで納得するのは、よほどのお人よしだろう。多くの人は、ウソがばれそうになったので新たなウソで真相を覆い隠そうとしたとの印象を持つのではないか。それよりも、このコメントは愛媛県と今治市にウソをついて獣医学部を設置したと白状したに等しく、実に醜悪である。

企業でも大学でも、大きなトラブルが起こったときに最悪なのは、トラブル自体を小さく見せたり隠すことだ。ネットによって情報が拡散され、同じくネット上に存在する新聞等の膨大なデータによって過去の暗部まで暴かれかねない時代に、こんな対応はあり得ない。

それでも加計学園より日大のほうが、まだましかもしれない。お粗末な会見の中身は別として、前監督と前コーチに続いて学長は記者会見をして頭を下げた。アメリカンフットボール部の選手たちは反省の意と再生への決意を示す声明文を発表した。一方、加計学園はたった1枚のコメントを出したあと担当者がアポなしで愛媛県庁を訪れたと言うが、理事長の記者会見は開かれていない。こんな調子で、加計学園のもとにある大学で学ぶ学生たちは喜ぶだろうか。

日大アメリカンフットボール部の学生たちは法とルールの大切さを理解し、「部の指導体制も含め生まれ変わる」意向を示している。かたや沈黙の加計学園。くしくも二つの大学で起こったトラブルで、事態の収束か、さらなる“炎上”に向かうのか、わずかな差を見た思いがした。

●改ざん文書提出「会計検査院法に違反」 検査院が見解

朝日 2018年3月22日

財務省が森友学園(大阪市)との国有地取引をめぐる決裁文書を改ざんした問題で、会計検査院が、改ざん文書を検査に提出した行為について「会計検査院法に違反する」と判断していることがわかった。検査院は今後、改ざんに関わった財務省職員の懲戒処分要求についても検討するとみられる。

検査院は昨年3月に国会から要請を受けて取引について検査を実施したが、財務省は、取引の経緯を削除するなどした改ざん後の決裁文書14件を提出。検査院は改ざんに気付かないまま、昨年11月に報告書をまとめていた。

検査院法26条は、「(検査院から)資料提出の求めを受ければ、応じなければならない」と定めている。この規定と今回の改ざんについて、検査院幹部は「書き換えた文書の提出は違反にあたる」と話している。

検査院法では、故意に26条の規定に違反した場合、検査院はその省庁の責任者に職員の懲戒を求めることもできる。

●文書書き換え “森友”だけじゃない 奈良でも...

fnn (関西テレビ) 201803/22

国会で森友文書改ざんへの追及が強まる中、新たな書き換えが発覚です。

奈良県でのある事件をめぐって、県の不手際を記した内容が公文書から消えていました。

森友学園をめぐる文書改ざん問題の鍵を握る、財務省の前理財局長、佐川宣寿氏。

参議院に続き、衆議院での証人喚問が27日午後2時から実施されることが議決された。

一方、文書の書き換え問題はこちらでも...。

舞台は2016年、奈良市で発覚した断崖絶壁の茶畑。

工事現場のすぐ隣には茶畑があるが、すぐ近くまで斜面が削り取られ、断崖絶壁のようになっていた。

2016年4月、茶畑の所有者は、「早く復旧してほしい。危険がないようにしてもらいたい」と話していた。

許可を受けた業者が、その範囲や期限を超えて大量の土砂を掘削したため、今も危険な状態が続いている。

こうした業者を監督・指導する立場の県は...。

奈良県の荒井正吾知事は当時、「悪いのは向こう(業者)ですよ」、「県が悪いかどうかと焦点を当てられるが、悪いのは向こうじゃないですか」などと述べ、業者の悪質さを強調したが、奈良県がこの違法状態を把握したのは、許可した工事期限から2年も過ぎた2013年のこと。

その間、県は現場を放置していた。

疑惑が指摘されたのは、当時の対応を聞き取り、まとめた奈良県の行政文書。

これが書き換えられた疑いがあるという。

情報公開請求で開示された、県が保管していた文書。

そこには、県が違法行為をきちんと把握せず、把握したあとも適切な対応をとらなかったことが記されている。

しかし、この問題を追及してきた県議会議員は、開示された文書は重要な内容が削除されていて、元となる文書が別に存在するのではないかと指摘。

・・・(略)・・・なぜ県は、文書の書き換えを行ったのか。

奈良県の担当者は、「警察に出す書類としては、この5項目7行は、逆に捜査を混乱させるのではという思いがあり、『そこは削除しようかと切った』と、(当時の課長などから)聞いております」と話した。

その後、問題の業者は、裁判で有罪が確定。

隠ぺいともとられかねない県の対応に、荒井知事は「このたびの事案を振り返ると、組織として、文書管理に関する体制が十分ではなかった点が反省点だと思います。これにつきましては、改善を図りたいと考えています」と述べた。 (関西テレビ)

●公文書、広島県職員が書き換え 公開請求を想定

日経 2018/3/20

広島県は20日、農林水産局で2012年、公文書に当たる出張報告書で一部書き換えがあったと発表した。県の許可事業への申請をした男性を中傷するような記述があったため、男性からの情報公開請求を想定して報告書を作り替えていた。

農林水産総務課によると、申請を制限付きで許可したところ、男性が農林水産省に不服審査を申し立てた。対応を協議するため12年1月に県農林水産局の職員2人が出張し、同省の職員から男性の言動を中傷するような内容を聞いた。

県職員の2人は報告書にそのまま記載し、上司の課長の決裁を受けた。その後、男性が報告書の公開を請求するとの情報を得て中傷に当たる部分を抜き出してメモに移し替え、決裁を取り直した。今年1月、書き換えを指摘する匿名の文書が県に郵送で届き、男性からも問い合わせがあり発覚した。

県の調査に対し、書き換えた職員は「個人的なメモにしてしまえば、開示の対象にならないと思った」と話している。当時の課長は既に退職しており、県は職員2人の処分を検討する。〔共同〕

●【外国人労働者失踪】安倍政権、またもや公文書改竄と首相虚偽答弁

田中龍作 2018年11月16日

安倍首相が情報開示を拒んだ理由がわかった―

無理矢理に通したい法案はデータや資料を改竄する。安倍政権の常套手段だが、技能実習生の失踪理由に関して、法務省が国会に提出した資料に改竄があったことが明らかになった。きょう、国会内であった法務省などからのヒアリングで野党議員が指摘した。

改竄が見つかったのは法務省が国会に提出した「失踪技能実習生の現状」と題する「取りまとめ表」。失踪とは、入管が退去手続きを取った技能実習生のことだ。2,892人(昨年1年間)から聴き取り調査したデータをまとめた。

法務省の国会提出資料(写真)によると、失踪動機のトップは「より高い賃金を求めて」で、86.9%を占める。ところが聴き取り調査の項目では「低賃金」となっているのである。

技能実習生たちは「時給300円」だったり、「月収2〜7万円」だったりする。

ところが「より高い賃金を求めて」だと、「もっといい給料を求めて」技能実習生たちが、失踪したように受け取られる。

法務省が国会に提出した「取りまとめ表」。失踪の原因として「より高い賃金を求めてが多数」「受け入れ側の不適正な取り扱いが少数」とある。改竄だ。

さらに悪質な改竄もあった。聴き取り調査では、「(賃金などの労働条件が)入国前の説明と同じか、異なるか」となっているのにもかかわらず、国会提出の取りまとめ表では「受け入れ側の不適正な取扱いによるものも少数存在」と変えられていたのだ。

朝8時から翌朝2時(26時)まで働かされ、一か月休みなし。それで月収が2〜7万円だったりする。来日する時は斡旋業者から月20~25万円と聞かされていたにもかかわらず、だ。

実習生たちは「失踪」したのではない。死にたくないから「脱出」したのである。安倍官邸は安価にこき使える外国人労働者の受け入れ数を拡大したくてたまらない。官邸の意向を汲んだ法務省が聴き取り調査結果を改竄したのである。

安倍首相は13日の衆院本会議で山尾志桜里議員(立憲)の質問に「刑事訴追の恐れのある者から任意で聴取した。プライバシー保護の観点から聴取票の開示は困難」と答弁した。

入管は退去手続きを取っており、刑事訴追の恐れなどない。野党が求めているのは、正確な数字であってプライバシーとは全く関係がない。安倍首相得意の虚偽答弁である。

重要法案のたびに公文書改竄がある。今回は外国人労働者を地獄に突き落とし、日本人労働者の賃金低下も招く。

野党が提出を求めている「聴取票」。低賃金は「取りまとめ表」に反映されていない。 ~終わり~

| Trackback ( )

|

認定NPO法人の「高木仁三郎市民科学基金」の助成選考委員になっている。今度の日曜日は、東京で「国内枠の選考会議」がある。

★≪(内閣府)/認定NPO法人制度とは、「認定特定非営利活動法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活援するために税制上の優遇措置として設けられた制度」≫

そんなこともあり、NPOについて興味が増す。知人でNPOを作っている人も時々ある。とはいっても、社会には期待とともに問題も生じている。

そこで今日は、以下を記録しておく。

●(社説)NPO法20年 「多様な市民」をさらに/朝日 2018年4月1日

●<市民の力 NPO法20年>情報発信力の強化を/河北 2018年12月06日

●NPOが補助金不正 194万円過大受給 障害者施設運営で/佐賀 2018/10/13

●休眠NPO 内閣府が初めて全国調査 全都道府県と政令市で/毎日 2019/1/12

●解説 休眠NPO 全国調査は当然の対応/毎日 2019/1/12

※ 2019年1月15日ブログ ⇒◆認定NPO法人 「高木仁三郎市民科学基金」 助成選考委員として/「国内枠」の助成先の選考書類 ・39件の申請ごとにコメントをつけて、格付けして/評価表を事務局に送信した

※ 委員の公募と採用の時の話は2018年11月5日ブログ ⇒ ◆高木市民科学基金 公募に応じて委員になりました/助成応募受付開始 11月1日~12月10日 、総額900万円/設立17年間の助成実績、国内枠302件、1億6700万円、アジア枠63件、2786万円

昨日1月20日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6343 訪問者数1,691」

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●(社説)NPO法20年 「多様な市民」をさらに

朝日 2018年4月1日

考えや志、好みなどが同じ市民が集まって、自由に活動しやすくする。行政や企業とは異なる価値観を育むことを通じて、住みよい社会をつくっていく。そうした取り組みを、さらに広げていきたい。

特定非営利活動促進法(NPO法)が成立して、20年になった。福祉や教育、環境保護、まちづくりなどの分野で、法に基づく法人を土台に、市民による政策提言や事業を後押しする。そんな法律である。

1995年の阪神大震災では多くの人が被災地にかけつけ、「ボランティア元年」と呼ばれた。一人ひとりの善意を束ね、息の長い活動にしていこうと、市民団体有志が当時の自民・社会・さきがけの連立与党に働きかけ、議員立法で誕生した。

2011年の東日本大震災では多くの寄付が集まり、「寄付元年」として注目された。NPO法人をその受け皿にするため、法人への寄付を優遇する税制が拡充された。

NPO法人は今では5万を超え、手厚い寄付優遇を受けられる認定NPO法人も1千を突破した。さまざまな種類がある非営利組織の中核として、すっかり定着した。

ただ、課題も少なくない。

例えば情報の公開だ。NPO法は、活動の報告書を定期的に行政に出すよう求めているが、それを怠って設立を取り消される例が後を絶たない。繁雑さが指摘される手続きの改善が必要だが、ルールを守るのは最低限の責任だろう。

行政との関係も模索が続く。

国や自治体は当初、業務を安く委託できる便利な存在としてNPO法人を扱いがちだった。それが今では、対等・協働の関係であるべきだ、という考え方が浸透してきている。

それでも、行政からの委託や助成事業をこなすのに精いっぱいで、打ち切られると立ちゆかなくなるNPO法人も多い。法や税制は整ったものの、まだまだNPO側の人材や資金は十分とは言えないのが現状だ。

課題は多いが、若い世代の意欲的な試みもめだつ。

様々な課題解決をめざす「社会企業家」としてNPOを活用する人が増えてきた。ネットで資金を集めるクラウドファンディングを駆使し、事業の費用対効果の検証と説明を通じて責任を果たそうと努めている。

暮らしの多様化に伴い、身近できめ細かい市民活動の意義はいっそう増していく。さまざまなNPO法人同士が分野や世代を超えて連携すれば、もっと活躍の幅が広がるだろう。

●<市民の力 NPO法20年>情報発信力の強化を/東北大大学院経済学研究科 西出優子教授に聞く

河北 2018年12月06日

特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されて20年がたった。民間の非営利団体に法人格を与え、市民活動の活性化を目指す法律は、社会にどのような変化をもたらしたのか。成果と課題を東北大大学院経済学研究科の西出優子教授(非営利組織論)に聞いた。

(聞き手は生活文化部・長門紀穂子)

-市民活動の変遷をどう見るか。

「一昔前までは『ちょっと変わった人たちが何かやっている』というのが市民活動の一般的なイメージだった。今はまちづくりや災害救援など活動分野が多岐にわたり、地域にさまざまなNPOがある。社会の課題に気付けば誰でも組織を立ち上げ、活躍できる時代になった」

「NPOは行政や企業がカバーできない問題に柔軟に対応してきた。例えば自殺防止に取り組む場合、福祉や教育など分野をまたいで解決策を考え、行動できる。縦割りの行政にはできないアプローチだ」

-東日本大震災後、多くのNPOが被災地で復興支援を担った。

「一過性でなく、地域で息の長い活動を展開している。支援を受けるだけでなく、NPOに参加して自分で法人を設立した被災者もいる。企業や行政と同様にNPOが復興の力になると社会に認知された」

「震災後、子どもの貧困や過疎地の移動手段の問題がメディアで取り上げられるようになった。NPOが被災地に入り、地域に潜んでいた悩みを『見える化』したのがきっかけとされる。情報発信や支援を通じ、地域の課題を社会に投げ掛けた意義は大きい」

-2021年に復興庁が解散し、復興交付金がなくなる見通しだ。

「震災後に多くの資金が被災地に流れ、事業を拡大した団体も多い。復興バブルはいずれ終わる。規模の縮小や同じ事業に取り組むNPO同士の連携など、持続可能性を探る時期に来ている」

「組織基盤の強化も急務だ。中長期的視野で人材の獲得・育成に取り組み、寄付や自主事業を進めるなど資金源を多様化しなければいけない」

-市民活動をさらに広げるには。

「市民がボランティアや寄付をする際、どの団体を選べばいいか分かりにくい。NPOは事業の成果や社会的な意義を積極的に発信し、自分たちが何者なのかを知ってもらう必要がある。ウェブを使った情報公開が苦手な団体も少なくない。広報が得意なNPOや企業がサポートするのも一つの解決法だ」

「NPO法人をはじめ、非営利型の一般社団法人やソーシャルビジネスを手掛ける組織など、人々が多様な形態で活動するのが理想。新しい価値観やアイデアを生み出すため、イノベーションの場やサービス基盤(プラットフォーム)の整備も求められる」

西出優子(にしで・ゆうこ) 1969年沖縄県生まれ。大阪大大学院国際公共政策研究科博士課程修了。2007年東北大大学院経済学研究科准教授、17年から現職。仙台市協働まちづくり推進委員会委員、宮城県民間非営利活動促進委員会委員などを務める。48歳。

●NPOが補助金不正 194万円過大受給 障害者施設運営で

佐賀 2018/10/13

佐賀県は12日、障害者のグループホームを運営するNPO法人「愛ホーム」(佐賀市大和町)が施設整備費を水増しし、計194万円を過大に受給していたと発表した。加算金を含む計231万円は既に返還されたが、県は週明けにも行政処分や刑事告発を視野に実地調査をする。他団体に関しても同様の事案がないか過去5年分を調べる。

県監査委員が補助金を受ける団体を対象に実施する監査の中で判明した。

監査委員事務局や県障害福祉課によると、愛ホームは2015年度、グループホームの整備で県の補助制度を利用した。事業費を1010万8800円と申請していたが、監査の結果、750万円分の領収書しかなかった。工期延長を受けて施工業者と価格交渉し、支払額が下がったものの、県に報告していなかった。

県は補助上限額の750万円を支出したが、適正な交付額は562万5千円で、187万5千円が過大だった。16年度は備品整備の補助で水増しし、6万5千円を過大に受給した。

障害福祉課も「領収書などの証拠書類を確認しておらず、実績報告書の審査や団体の指導が不十分」と是正を求められた。同課は「金の流れを正確につかめていなかった」と釈明、既に補助金交付要綱を改正し、領収書の添付を義務付けたという。

●休眠NPO 内閣府が初めて全国調査 全都道府県と政令市で

毎日 2019/1/12

休眠状態の特定非営利活動法人(NPO法人)が放置されている問題で、内閣府は全所管自治体(47都道府県と20政令指定都市)を対象にした実態調査を始めた。関係者への取材で判明した。毎日新聞の一連の報道を受けたもので、休眠NPO法人に焦点を当てた全国調査は初めて。内閣府は今月中にも調査結果をまとめ、対応を検討する。

休眠法人を巡っては、全所管自治体の3割超に当たる22自治体が罰則(20万円以下の過料)を適用しないなど消極的な自治体の姿勢が本紙の報道で表面化し、犯罪への悪用や法人が脱法的に売買される実態も判明している。毎日新聞が東京23区と20政令市を対象に実施した調査(昨年11月5日付朝刊で報道)では全体の約12%(2138法人)が休眠状態だった。

休眠法人には公的な定義はなく、本紙の調査では専門家の助言を基に(1)法人に毎年提出義務がある「事業報告書」や「活動計算書」に活動の記録やお金の出入りの記載がない(2)書類未提出――を休眠とした。

内閣府の調査も同様の枠組みを採用し「いわゆる休眠状態の団体」と位置づけて調査。(1)、(2)の法人数▽対応状況▽不正、事件の実例▽今後の課題や必要な措置――などを昨年12月上旬に文書で尋ねた。担当者は「指導監督する自治体から現場の声を聞き、課題を明らかにしたい」としている。

休眠法人への対応については、超党派の国会議員約140人で作るNPO議員連盟が昨年11月に協議を始めており、内閣府は議連と連携しながら課題解決に向けた議論に生かす方針だ。【向畑泰司】

●解説 休眠NPO 全国調査は当然の対応

毎日 2019/1/12

国が休眠NPO法人の調査に乗り出したのは、休眠法人数の多さや悪用された事例を踏まえれば、当然の対応と言える。

「市民の自由な社会貢献活動の促進」を目的に掲げるNPO法は、法人の自主的な運営を尊重し、行政ではなく市民が活動を監視することを前提とする。このため「行政の監督の強化には反対」という意見は根強い。しかし、NPO法人が、その信用を逆手に取って詐欺事件を起こしたり、暴力団が法人ごと乗っ取ったりするなど看過できない現状がある。

各自治体は対応に苦慮している。担当者らは取材に「設立から一度も活動していない怪しい法人があるが、どこまで対応していいか分からない」「現行法では行政が監督権限を行使できるのかあやふや。国に明確な指針を示してほしい」などと訴えている。

内閣府は2013年に有識者会議で議論し、「休眠法人の放置は不正の温床になる可能性がある」として法改正も視野に対応を検討したが、結局棚上げにした。今度こそ現場の声を丁寧にすくい上げ、有効な対策を講じるべきだ。【向畑泰司】

| Trackback ( )

|

昨日からの名古屋での選挙の講座。1年間もこれで最後となる。

そこで、昨日から今日の日程・レジメのタイトル行程度を抜粋しておく。選挙をやったことのある人には分かる雰囲気だろう。

ウォーキングはお休み。

昨日1月19日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5119 訪問者数1460」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●第4回 市民派女性議員になるための選挙講座-2018

日時:2019年1月19日(土)13:30~20日(日)11:50

会場:ウイルあいち 会議室3(両日とも)

<内容及びスケジュール>

1日目 1月19日(土)

○13:25~13:30(5分) 主催者あいさつ/講師ご紹介/参加者自己紹介

・・・1日目セッション 開始・・・

○13:30~15:30(120分)

【セッションB:政策・一般質問編】

≪仕事ができる議員になるために、一般質問をスキルアップしよう≫

1.自治体の基本政策

2.一般質問のテーマ選び/取り組みたい政策~方向性はテーマで決まる

3.一般質問(質疑)の組み立て方

4.問いと獲得目標を設定して、一般質問で望む答えを獲得する

5.「議論」のスキルを身に着ける/政策立案力、交渉力、調整力

・・・休憩(15分)・・・

○15:45~17:45(120分)

【セッションA:選挙運動・政治活動の基本】

1.議会を変える論理とタイミング

2.政治活動、選挙活動での公約 ・・・公約の意味と効果

・・・休憩(15分)・・・

○18:00~20:00(120分)

【セッションC:選挙運動に必要な法制度を熟知し、文書図画をつくる】

C-1 ★勝てる選挙/市民型選挙のノウハウ

1.選挙の法律・制度を使いたおす/公選法を熟知して、違反をしないきれいな選挙

2.インターネットを選挙中に活用するには 早めに準備

3.選挙運動(投票日まで)の流れの理解

4.ポスター・選挙公報・選挙運動用ビラ

C-2 ★メッセージをつくる・届ける

1.書き言葉のメッセージを届ける~政治活動

2.書き言葉のメッセージを届ける ~選挙運動の準備行為/告示日前から投票日前日まで

3.告示日まで残り100日~政治活動は本番

4.個別の選挙の状況に対応したアドバイス

・・・1日目セッション 終了・・・

○20:00~20:05 (5分)スタッフ連絡事項 |

2日目 1月20日(日)

○簡単に、主催者あいさつ

・・・2日目セッション 開始・・・

○9:00~11:50(170分)

【セッションD:市民型選挙の実践編~ノウハウ・スキルを身につけるために】

D-1 ★政治活動、選挙運動の手法を身につける

1.勝つ選挙をイメージする

2.工程表をこなして当選

3.チャートを活用して当選

4.選挙本番への仕上げ

★いよいよ告示日~選挙本番です

1.選挙運動期間(告示日から投票前日まで)の流れを理解する

2.候補者とチームの動き方

3. 選挙カーの準備とメンテナンス

4. 政策があってこそ選挙。政策は伝えなければ意味がない

D-2 ★話し言葉でメッセージを届ける ~ 選挙運動・政治活動

≪「話し言葉」の基本と手法/街頭演説・政策連呼のノウハウ・スキル≫

1.いよいよ選挙本番~話し言葉でメッセージを届ける

2.政策連呼のじっさい

3.選挙カーの使い方、まわし方~マイク、拡声器、ドライバー

4.候補者の街頭演説(初日)(最終日)

【まとめ】「市民派女性議員になるための選挙講座-2018」を終えて

(11:50~)・・・2日目セッション 終了・・・ |

| Trackback ( )

|

保育の無償化は大事なことだと、かねがね思ってきた。

本来は、国がやるべきこととは言え、やらないからまず地方から。

8年前の選挙で、「保育料 半額」という政策を提案した。当時は、唐突感を持たれてもいけないと思い、「半額」という主張が精一杯。

次の年には、「保育料 無料」ということで良いと考えるようになった。ある候補者にもそんな提案をし、主張された。

4年前、市長が「5才以上の保育料 無料」と提案し、すぐにそのようになった。残るは、5才未満の話・・・

ところで、安倍政権が、一昨年の突然の解散選挙で「幼児教育・保育の実質無償化」を展開した。

その経過は地方自治体との激しいやり取りが続いた。

言葉で端的にまとめているのは次。

★≪フジテレビ 2018年11月26日/「論外だ!」地方も費用負担?幼児教育・保育の無償化をめぐる対立/安倍政権の看板政策の1つで、去年の衆院選の公約として高らかに掲げられた「幼児教育・保育の実質無償化」。しかし、来年10月のスタートまで1年を切った今、その費用負担をめぐって政府と地方自治体との間で深刻な対立が起こっている≫

このことに関しての、その後の流れをそろそろ整理しておくため、上記のほか以下を記録しておく。

なお、今朝の気温は1度。ウォーキングは快適。昨日1月17日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,742 訪問者数1,695」。

●市町村負担4370億円=幼保無償化で―内閣府原案/時事 2018/11/7

●幼保無償化でも給食費はタダにならない? 「ごはん」「おかず」代の支払いは 幼稚園と保育所でこんなに違う!/フジテレビ 2018年11月14日

●(社説)幼保無償化 現場の声聞き考え直せ/朝日 2018年11月18日

●幼保無償化、市町村負担を1千億円減 国の案軸に調整へ/朝日 2018年12月3日

●財源問題決着=地方が国の譲歩案受け入れ/時事 2018年12月10日

●半年で3800億円 19年度予算案 初年度は国が負担/東京 2018年12月23日

●幼保無償化19年10月から 新制度1.5兆円、政府了承/日経 2018/12/29

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●市町村負担4370億円=幼保無償化で―内閣府原案

時事 2018/11/7

2019年10月から全面実施される幼児教育・保育の無償化で、国と地方の費用負担に関する内閣府原案が7日、分かった。

無償化にかかる費用を年約8300億円、このうち市町村側に求める負担を4370億円と試算。政府は、年末の予算編成に向け自治体側との調整を本格化させるが、全国市長会は全額国費で賄うよう求めており、原案通り決着するかは不透明だ。

●幼保無償化でも給食費はタダにならない? 「ごはん」「おかず」代の支払いは 幼稚園と保育所でこんなに違う!

フジテレビ 2018年11月14日 解説委員 智田裕一

給食費をタダにするか否か

来年10月から始まる 幼児教育・保育の無償化をめぐり、 給食費をタダにするかが議論になっている。

この幼保無償化は、 消費税増税による増収分の一部をあてて 実施されるものだ。

幼稚園や保育所などの利用を、 3~5歳児で無償にし、 0~2歳児は住民税非課税世帯を対象にすることが、 すでに決まっているが、 無償化の対象に「給食費」を含めるかどうかが いま論議の的となっているのだ。

・・・(略)・・・

●(社説)幼保無償化 現場の声聞き考え直せ

朝日 2018年11月18日

・・・(略)・・・地方の現場にはそもそも、今でも保育所の整備が利用希望に追いつかないのに、無償化したらさらに希望者が増えてしまうとの懸念がある。子を持つ親たちの間にも、待機児童問題がさらに深刻になるのではないかとの声は根強い。

保育サービスの利用料は所得に応じた負担になっており、一律の無償化では高所得者ほど恩恵を受ける。そのため「待機児童解消より優先すべきことなのか」との声もある。

子育て支援に思い切って財源を投入することに、異論はない。問題はその使い道だ。例えば、待機児童解消のための施設整備や保育士の処遇改善にもっと財源を振り向け、無償化は経済的に苦しい世帯に絞ってはどうか。

・・・(略)・・・

●「論外だ!」幼児教育無償化費用で国vs地方 存在しないベビーシッターの監督基準どうする?

フジテレビ 2018年11月26日 (政治部 首相官邸担当 山田勇)

地方も費用負担?幼児教育・保育の無償化をめぐる対立

安倍政権の看板政策の1つで、去年の衆院選の公約として高らかに掲げられた「幼児教育・保育の実質無償化」。しかし、来年10月のスタートまで1年を切った今、その費用負担をめぐって政府と地方自治体との間で深刻な対立が起こっている。

来年10月にスタートする幼児教育・保育の無償化は、認可保育所や幼稚園、認定こども園に通うすべての3~5歳児と、住民税非課税世帯の0~2歳児の利用料を無償化し、認可外施設についても、市町村が保育の必要性があると認めた場合に無償化するものだ。

政府は、去年の解散総選挙を前に、この無償化の実施などのために、消費税増税による増収分の一部をあてると表明し、費用は国が負担するとの認識が広がった。

しかし、政府はここにきて、消費税率引き上げに伴う増収分は地方にも配分されることから、幼保無償化の財源を、地方自治体にも負担を求める方針を示したのだ。すなわち、今は利用者が負担している保育料などが無償化される分を、国、都道府県、市町村それぞれが新たに負担する形となる。

これについて、地方自治体の側は、「幼児教育無償化は国が提唱した施策なので、必要財源は国の責任において全額を国費で確保してほしい」と主張。そもそも「国の目玉政策として国が負担してくれると認識してきた」として、国に猛反発しているのだ。

認可外施設やベビーシッターへの対応も自治体の負担に

加えて、幼児教育無償化の実現にあたり、新たに認可外保育施設やベビーシッター等も金額の上限付きながら、無償化の対象となった。こうした施設がしっかりと基準を満たし、教育・保育の質が担保されることを地方自治体がチェックすることになる。

これまで地方自治体は基本的に認可外保育施設やそこに通う児童の実態をつぶさに把握しておらず、ベビーシッターに関する指導監督基準もないことから、これは地方自治体にとってシステム改修や監視体制強化など事務負担の増加を意味し、必要経費への支援を求めている。

「話にならない!」国と地方団体との協議は平行線

こうした国の手法について、強引だと反発している地方自治体側は、政府に対するバトルを仕掛けはじめた。

全国市長会は、11月15日に「無償化実現に必要な財源は国の責任で確保してほしい」とする決議を採択。その後、菅官房長官や幼児教育無償化を所管する宮腰少子化担当相に申し入れを行い、財源負担の在り方や、認可外保育施設における質の確保の重要性などについて自らの主張を説明した。しかし、その議論は平行線をたどった。

全国市長会の主張としては、菅官房長官から6月と8月に「無償化分は全額国費で負担する」と説明を受けたとしている。

これに対し菅長官は会見で「国の責任で必要な地方財源を確保するという趣旨を述べただけだ」としていて、主張が食い違っている。

そこで、事態の打開を目指し、政府は11月21日夕刻、担当4大臣(宮腰少子化相、石田総務相、柴山文科相、根本厚労相)と全国市長会など地方3団体との協議の場を設けた。

冒頭、宮腰少子化相は「教育無償化は昨年の衆議院選挙の公約として掲げ、民意を得た、政権にとっての最重要課題だ。(来年度の)予算編成に向けて早急に合意を得たい」と述べ、地方団体側の理解を求めた。

・・・(略)・・・

論点は費用分担の在り方と保育の質の確保

今回の議論の論点をまとめると、費用分担の在り方という財源の部分と、保育の質をどう確保するかという方法論に大別される。

・・・(略)・・・一方で保育の質の確保についても、行き届いた議論が必要であると感じる。市長会の担当者の一人は「無償化対象施設の質が担保されていないと、例えば荒っぽいベビーシッターや、窓も有資格者も存在しない悪質な認可外保育施設にも、お金を配ることになる。そうした子供を死なせかねないようなことは、自治体としてはできない」と怒りを込めながら語った。

この担当者の言う通り、無償化の対象とするうえで、認可外保育施設の質を確保・向上させる議論は避けて通れないうえ、そもそもベビーシッターに関しては指導監督基準そのものが存在していない。

こうした施設の指導監督は一義的には地方側が担うことから、単に財源負担をどうするかという議論のみならず、国・地方が一体となって、幼児教育・保育の質を担保するための検討を行っていくべきだと思う。

いずれにしても、無償化まで1年を切った今、このような対立が続いたままでは、しわ寄せが子供たちに及ぶ。建設的な議論を通じ、早期に国と地方の議論がまとまることを期待したい。 |

●幼保無償化、市町村負担を1千億円減 国の案軸に調整へ

朝日 2018年12月3日 浜田知宏 増谷文生

来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化で新たに必要となる財源について、政府は3日、年間8千億円のうち市町村負担を当初案より約1千億円少ない約3千億円とする案を地方側に示した。地方側も歩み寄る姿勢を示し、この案を軸に調整が進む見通しとなった。ただ、政府は認可外保育施設を無償化対象とする方針を変えておらず、保育の質の確保は課題のままだ。

宮腰光寛少子化対策担当相ら関係4閣僚と、全国知事会、全国市長会、全国町村会の各会長が無償化について協議するのは、11月21日に続いて2回目。無償化の財源負担のあり方は来年度予算編成にも影響するため、政府は決着を急いでいる。

国は、認可保育園・幼稚園の運営費は従来の負担割合を維持する一方で、新たに公費負担が生じる認可外施設などについて、当初案で3分の1としていた国の負担を2分の1に引き上げる譲歩案を示した。地方側は「評価する」と表明したうえで、持ち帰って検討するとした。

安倍政権は昨年秋の衆院選の目玉公約として無償化を打ち出したが、負担割合については十分な調整を欠いた。昨年12月の「国と地方の協議の場」で、地方6団体が「国の責任で、地方負担分も含めた安定財源を確保」と主張したことなどから、「地方も負担に理解を示している」(内閣府幹部)と解釈したからだ。

消費税率の8%から10%への引き上げによる増収は約5・6兆円。政府は今年11月になって、地方も消費税率引き上げによる増収分から無償化の財源を出すのは当然だとして当初案を示したが、地方側は「負担割合に関する説明は一切なかった」「国が全額負担するべきだ」と猛反発、混乱が広がった。

保育の質の確保も課題となった…

●幼保無償化、財源問題決着=地方が国の譲歩案受け入れ

時事 2018年12月10日

来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化をめぐる政府と地方の財源負担協議が10日、決着した。全国市長会はこの日の会合で、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を含め国が2分の1を負担するとした政府案の受け入れを決めた。市長会の決定を受け、全国知事会と全国町村会も提案を受け入れることを政府に伝えた。 来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化をめぐる政府と地方の財源負担協議が10日、決着した。全国市長会はこの日の会合で、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を含め国が2分の1を負担するとした政府案の受け入れを決めた。市長会の決定を受け、全国知事会と全国町村会も提案を受け入れることを政府に伝えた。

全国市長会はこれまで、無償化に伴う費用は全額国費で賄うよう強く求めていた。ただ、政府が3日、地方に譲歩する姿勢を示したことを受け、持ち帰って対応を検討していた。

会合後、記者団の取材に応じた立谷秀清会長(福島県相馬市長)は「(市長らの)理解が100%得られたわけではないが、どこかで財源論にけりをつけ、品質論に移らないといけない」と受け入れる理由を説明。認可外保育施設などのサービスの質を確保するため、年内に国と地方の協議を開くよう求めた。

●幼保無償化 半年で3800億円 19年度予算案 初年度は国が負担

東京 2018年12月23日

政府は二十一日に閣議決定した二〇一九年度予算案で、目玉に位置付ける幼児教育・保育(幼保)の無償化など子ども・子育て関連の政策に、前年度から約一割の上積みとなる総額約三兆三千億円を計上した。二〇年度以降も新たな事業や、既存の施策の充実を予定している。 政府は二十一日に閣議決定した二〇一九年度予算案で、目玉に位置付ける幼児教育・保育(幼保)の無償化など子ども・子育て関連の政策に、前年度から約一割の上積みとなる総額約三兆三千億円を計上した。二〇年度以降も新たな事業や、既存の施策の充実を予定している。

幼保無償化は、財源にする消費税率の10%への引き上げを前提に、一九年十月から実施する予定。初年度は半年分の三千八百八十二億円を計上し、年間で八千億円と試算されていた予算規模に収まった。内訳は国が千五百三十二億円、地方が二千三百四十九億円で地方側の負担が重く、政府と全国知事会などの協議が難航した局面もあったが、初年度分は国が全額負担することで決着した。

無償化は今年六月の経済財政運営の指針「骨太の方針」で実施が確定した。政権が掲げる「全世代型社会保障改革」の主要政策となる。無償化にあたり自治体の負担が増すシステム改修費などの事務費も予算化した。

待機児童の解消に向けた保育施設の整備など、受け皿拡大に関しては一八年度二次補正予算案と合わせて七万人分、計千二百六十億円を盛り込んだ。二〇年度以降も順次増やしていく計画。放課後児童クラブ(学童保育)は、一九年度からの五年間で新たに三十万人分を確保するのが目標。初年度は「地域子ども・子育て支援事業」の千四百七十四億円の一部に組み込んだ。

大学など高等教育の支援では、返済の必要がない給付型奨学金の大幅増などを二〇年度から実施する予定。一九年度は、経済的に大学進学が困難な若者らを対象に私立大学の授業料を減免する制度の枠を二万五千人増の九万六千人にするなど既存事業の充実を図る。

東京都目黒区の女児虐待死事件を受けて見直された児童虐待防止対策では、児童相談所の体制強化や里親支援体制の構築などで前年度比百五十億円増の千六百九十八億円を計上した。 (安藤美由紀)

●幼保無償化19年10月から 新制度1.5兆円、政府了承

日経 2018/12/29

政府は28日、教育無償化の関係閣僚会議を開き、高等教育と幼児教育・保育向けの制度の具体策を了承した。必要な財源は合計で1兆5364億円に上り、2019年10月に予定する消費税率10%への引き上げで増える財源を充てる。高等教育での支援対象者は将来的に最大70万人になると試算されるという。

教育無償化は安倍晋三首相の看板政策の一つ。19年10月から幼児教育・保育の無償化をスタートさせる。

3~5歳児は…

| Trackback ( )

|

沖縄では、「辺野古」について住民投票が行われる。政権側は阻止したい気持ちなのは当然。

とはいっても、今の知事になる前から、県民投票の会が進めてきたことで、なにも、今の知事になってからの話ではない。しかも若い人たちが中心になって進めてきた手続き。

現知事に批判的な議会が県の条例の手続きに関する「県が負担するお金」についての予算を否決、市長も否決結果に従う流れ。

「否決なんてことできるのか」と思う。

それが、どんな案件についてのことで、市町村の関係者の意に反するものであっても、法令の構造からして、出来ないことと考える。

だからこそ、国や県は慎重でなければならない。今回は、住民の発議=直接請求によるものだから、政策判断ではない。嫌でも、市町村はやるしかない。

「予算不執行」についての差し止め請求でもしたらとずっと思っていた。

だから、今の状況を記録しておく。

なお、今朝の気温は2度。ウォーキングは快適。昨日1月16日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,374 訪問者数1,641」。

以下を記録。

●【公式】「辺野古」県民投票の会

●県民投票代表が抗議のハンスト/NHK 01月15日

●県民投票、深まる溝 辺野古土砂投入1カ月 「市が投票権利制限」識者疑念/東京 2019年1月14日

●自民議員に配られた「辺野古」県民投票に「不参加」“指南書”、「党の圧力ない」というが/BUSINESS INSIDER 1/12

●<社説>県民投票全県断念へ 権利侵害の議論が必要だ/琉球 2019年1月15日

●沖縄県民投票に5市不参加 - 有権者、3割投票できず/奈良・共同 2019.01.14

●沖縄県民投票は千載一遇のチャンス/毎日 1/13(日) 【上野央絵・オピニオングループ編集委員】

●「投票権を侵害」と市民が宜野湾市を提訴へ 原告団募集/ニコニコ 琉球新報 2019/01/16

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

● 【公式】「辺野古」県民投票の会

●県民投票代表が抗議のハンスト

NHK 01月15日

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画に伴う名護市辺野古沖の埋め立ての賛否を問う県民投票をめぐり、実施を求める会の代表が実施しない見通しの5つの自治体に抗議するため、15日朝からハンガーストライキを始めました。

来月24日に行われる県民投票をめぐっては、宮古島市、宜野湾市、沖縄市、石垣市、それにうるま市が実施しない見通しで、すべての自治体で投票が行われるのは極めて困難な情勢です。

これを受けて、県民投票の実施を求めて署名活動を行った「辺野古県民投票の会」の代表で宜野湾市出身の元山仁士郎さんが、5つの自治体に対して投票を行うよう求めるため、15日午前8時から宜野湾市役所の前でハンガーストライキを始めました。

元山代表は「市長に県民投票の参加を求めます」などと書かれたプラカードを置いたあと、市役所に出勤してくる職員に対し抗議への理解を求めるチラシを配っていました。

元山代表は「投票を求める署名に応じてくれたおよそ10万人の思いがつぶされることや、自分の投票権が失われることが悔しいので実行した」と話していました。

このハンガーストライキは5つの自治体が投票を実施するよう態度を変えるまで、医師と健康状態を相談しながら行いたいとしています。 |

●県民投票、深まる溝 辺野古土砂投入1カ月 「市が投票権利制限」識者疑念

東京 2019年1月14日

米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の移設に伴う名護市辺野古(へのこ)の新基地建設に向け、政府が土砂投入に着手してから14日で1カ月。建設に反対する県は、埋め立ての賛否を問う県民投票を2月24日に行う予定だ。だが、県内有権者の3割余を占める5市が不参加となる可能性が高く、全市町村での実施を目指す県との溝が深まっている。 (妹尾聡太)

既に県民投票への不参加を表明したのは、県内二番目の人口を抱える沖縄市など四市。いずれも投票に関する予算案を市議会が否決した。うるま市でも同様の予算案が市議会で二度否決され、不参加の可能性が高くなっている。

不参加の市のうち、普天間飛行場がある宜野湾市の松川正則市長は「投票結果によっては、普天間飛行場の固定化につながる懸念が極めて強い」と指摘。沖縄市の桑江朝千夫(さちお)市長は「二者択一で市民に迫るやり方は乱暴だ」と話す。

不参加の背景には、二〇〇〇年施行の地方分権一括法で、国と都道府県、市町村が対等の立場になったことがある。県が決めた県民投票への参加は各市町村の裁量の範囲で、不参加の判断も正当だとしている。

玉城(たまき)デニー知事にとって県民投票は、国による新基地建設を食い止める最大の切り札。結果に説得力を持たせるためにも、全有権者が投票できる態勢は整えたい。全四十一市町村の有権者約百十六万人(昨年十二月一日現在)のうち31・7%に当たる五市の約三十六万七千人が参加しない事態になれば、大きな痛手だ。

政府は県民投票について「地方公共団体が条例に基づいて行うもので、コメントを控えたい」(菅義偉(すがよしひで)官房長官)と静観する構え。結果に法的拘束力はなく、工事を止める考えはない。不参加などにより投票率が低くなれば、工事への影響も弱まると見ている。

一九九六年に新潟県巻町(現新潟市)で行われた原発建設計画の是非を問う住民投票では、建設反対が多数となり、計画撤回にもつながった。沖縄の県民投票でも、結果が反対多数となれば、重要な民意として、工事を進める政府も完全には無視しにくくなる。

住民投票に詳しいジャーナリストの今井一(はじめ)氏は不参加の動きについて「住民投票のボイコットを勧める運動は過去にあったが、自治体の不参加は初めてだ」と指摘。「県民投票にかかる費用は県が支出し、県内の全有権者が投票できる。一票を投じる権利を市町村が制限するのはおかしい」と全市町村の参加を訴える。

●自民議員に配られた「辺野古」県民投票に「不参加」“指南書”、「党の圧力ない」というが

BUSINESS INSIDER 1/12

県民投票への不参加表明や態度保留をしている各市に投票実施を求める抗議活動への参加を呼び掛ける「『辺野古』県民投票の会」の元山仁士郎代表(中央)ら。2019年1月4日、沖縄県庁にて。

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票(2月24日投開票)をめぐり、県内の一部自治体の首長は「不参加」を表明。設問項目や日程の変更も取りざたされている。「迷走」の背景には、県民投票を忌避するある文書の存在も関係している。

議員に対する“指南書”の存在

首長が不参加を表明しているのは宮古島、宜野湾、沖縄、石垣の4市長(ほか1市が態度保留、1月11日現在)。4市長は、市議会が県民投票の関連予算案を否決したことを受け、それぞれ不参加を表明した。

4市長には共通点がある。自民党の支援を受けて選挙に当選した政治家であるということだ。予算案否決を提案し、賛同した市議はこの市長を支える「与党議員」たちで、いずれも議会で多数を占める。

気になるのは、自民党本部や官邸の意向が反映されていないのか、という点だ。沖縄県選出の自民党国会議員はこう否定する。

「党の圧力はまったくありません。各自治体の判断です。現状では『意味がない』という声は地域のほうが強い状況です」

筆者は、予算案が否決された自治体の自民党系議員の勉強会で配布された資料を入手した。地方自治法などの法律解釈を専門的見地から説く内容で、要旨は以下の3点だ。

まず、投票にかかる経費は地方自治法上の規定で「義務的経費に該当する」としている県の説明に対して、こう否定している。

「県条例の規定によって発生する経費であり、実質的に県が負担する経費であることから義務的経費ではない」

また、県民投票にかかる経費の市町村議会での審議については、

「通常の予算審議と変わりなく、適法、適宜、適切に審議すれば足りる」

とし、

「必ず可決しなければならないという法律上の根拠は見いだせない」

と結論付けている。

さらに投票権を奪われた場合、一部市民から法的手段を検討する動きがあることも踏まえ、

「議会が否決した場合、住民に対して損害賠償の責任を負うか」

との問いも設定。これについては、原告側の「法的利益」や「当事者適格」などを考慮すれば、住民訴訟が提起されたとしても「門前払いになる」との見通しを示している。

文書の作成者は不明だが、作成意図は明白だ。市町村議会で県民投票の関連予算案を否決しても法的瑕疵はなく、議員の責任は問われないことを指南する内容といえる。

次ページは:「辺野古反対」は「非現実的」という言い分

●<社説>県民投票全県断念へ 権利侵害の議論が必要だ

琉球 2019年1月15日

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を巡り、玉城デニー知事は、実施を拒んでいる市が不参加でも予定通り2月24日に実施すると表明した。賛否2択の選択肢を見直して不参加を決めた市に譲歩したり、県が市に代わって投票事務を実施したりするのは困難と言う。いずれの方法でも県民投票条例を改正する必要があるが、改正しない考えだ。

これまで沖縄、うるま、宜野湾、宮古島、石垣の5市長が不参加の方向だ。県は地方自治法に基づき投票事務の実施を勧告し、是正の要求も行う予定だが、これらの市長が翻意する公算は極めて小さいとみられている。このため条例を改正しない決断は、全市町村での投票実施を事実上、断念した形だ。

知事がその結論を出したのは、県議会与党の意向を尊重したことが大きい。与党内は条例改正に否定的な意見が強い。選択肢を変えると、逆に賛否2択で実施を決めた市町村からの反発が予想される。

県が市に代わって投票事務を行う場合は、参加を拒む市から事務に必要な選挙人名簿を提供してもらえるか不透明であることに加え、作業に膨大な時間を要する。このため投票日の延期を検討せざるを得ない。こうした混乱を回避する判断が働いた。

参加を拒む市長は「チーム沖縄」のメンバーだ。翁長雄志前知事の誕生時から、辺野古新基地建設に反対する「オール沖縄」勢力に対抗してきた市長たちである。その観点から見ると、県民投票を政争の具にしている感もある。玉城県政の失点をつくり、足を引っ張る狙いが透けて見える。そうだとすれば、与党が譲歩しても、また他の理由で反対する可能性は否めない。

実際、弁護士資格を持つ宮崎政久衆院議員(自民)が市町村議員に文書を配り、県民投票への反対を呼び掛けていたことが判明した。投票を実施させない、あの手この手を指南していた。全県実施を阻止することで県民投票の意義を損ねさせる政治的意図は明白だ。民主主義を否定する行為と言わざるを得ない。

投票事務の予算を否決した市議会や市長の判断も問題だ。間接民主制を取る中で住民投票は、より成熟した民主主義に近づけるために保障された権利である。市長らは市議会の意思を尊重したと言うが、有権者は市長や議員に行政運営や政策の判断は託しても、住民の権利を奪うことまでは委ねていない。住民による直接の意思表明の権利を奪うことは重大な権利侵害だ。

玉城知事は知事選で「一人も取り残さない」と強調し、民主主義の理念を訴えてきた。5市で実施されない場合は任意の投票などが模索されているが、知事は有権者に対し説明を尽くすべきである。有権者は、新基地の是非だけではなく、住民の権利侵害についても議論を深め、意思を示す必要がある。

●沖縄県民投票に5市不参加 - 有権者、3割投票できず

奈良・共同 2019.01.14

沖縄県うるま市の島袋俊夫市長は14日、市役所で記者会見し、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票への事実上の不参加を表明した。県内41市町村のうち、うるま市を含む5市で実施されない見通しとなった。5市の有権者は昨年9月末の時点で計約36万人に上り、県全体の約3割に相当する。

不参加の理由について「現段階で事務執行ができる状況にない」と説明した。同時に投票の選択肢を賛成と反対の二者択一方式から4択に増やすよう、条例の改正を15日にも県に要請し、回答を待って最終判断すると明らかにした。

●沖縄県民投票は千載一遇のチャンス

毎日 1/13(日) 【上野央絵・毎日新聞オピニオングループ編集委員】

・・・(略)・・・県民投票は、翁長雄志前知事時代から、国との法廷闘争の中で「辺野古反対」の民意をより明確に示すため、知事周辺で検討されてきた。しかし、翁長氏を支える保守・革新共闘の「オール沖縄会議」としては、検討の結果、県民投票への取り組みを断念した。「政権寄りの首長は県民投票に協力しないのではないかという懸念があり、まとまらなかった」(自治労関係者)からだった。

翁長氏を支える政治勢力が二の足を踏む中、実現の原動力となったのは、沖縄の将来をどうすべきかについて議論を深める機会にしようと県民投票の勉強会を重ねてきた宜野湾市出身の大学院生、元山仁士郎さん(27)ら学生や弁護士など有志の集まりだった。翁長氏が初当選時に公約に掲げた「辺野古埋め立て承認撤回」を後押しする狙いもあった。オール沖縄会議で、県民投票に積極的な県内小売り・建設大手「金秀グループ」の呉屋守将会長が「断念」に反発し共同代表を辞任したと知ると、元山さんは呉屋氏に面談を求め、共に県民投票実現を目指すことで一致。4月に「県民投票の会」を発足させ、元山さんが代表に就任した。

・・・(略)・・・いくつもの偶然が重なって行われることになった今回の県民投票は、数々の選挙で与野党の思惑に左右されてきた、普天間県内移設の賛否を巡る沖縄の民意を明確に示す千載一遇のチャンスだ。

・・・(略)・・・県民投票に勝ち負けはない。沖縄が過重に背負ってきた国の安全保障政策のあり方について国民的議論を喚起したいという若者の思いに応えることこそ、政治の役割ではないだろうか。

●「投票権を侵害」と市民が宜野湾市を提訴へ 原告団募集

ニコニコ 琉球新報 2019/01/16

市長や市議会の判断で名護市辺野古への新基地建設の賛否を問う県民投票に参加できない状況となっている自治体の住民らは15日、多様な行動で投票実施を要求し、切実な思いを訴えた。市長が県民投票の事務を実施しない意向を示している宜野湾市では、市民有志が市を相手に国家賠償請求訴訟を起こす考えを表明した。県民投票の実現に取り組んできた「辺野古」県民投票の会の元山仁士郎代表は宜野湾市役所前で「ハンガーストライキ」を実施、沖縄市や宮古島市でも住民らが集会や座り込み行動を通し抗議の声を上げた。

【宜野湾】米軍普天間飛行場の移設に伴う沖縄県名護市辺野古の埋め立て賛否を問う県民投票を巡り、宜野湾市の松川正則市長が事務を実施しない意向を表明していることを受け、市民有志でつくる「県民投票じのーんちゅの会」は15日、宜野湾市を相手に国家賠償請求訴訟を起こす意向を表明した。市民の投票権が侵害されたとして、慰謝料を求める。同日から県民投票当日の2月24日まで原告団を募集し、3月中をめどに提訴する考え。

県内5市の首長が県民投票への不参加の方針を示しているが、投票権に関する訴訟の動きが具体化するのは宜野湾市が初めて。

原告団の資格は市内に居住する投票資格者。1人当たり1万円を請求する。原告団の人数は、県民投票の実施を求め、署名した市内の有効署名数4813人以上を目指す。じのーんちゅの会の共同代表を務める宮城一郎県議は「権利が剥奪された時の償いを求めていく」と訴訟理由を説明した。

同団体は会見後、市役所前で抗議集会を開いた。市民ら約120人が集い「市長の判断で市民の参政権を奪うことはあってはならない」などとする抗議決議を採択した。

| Trackback ( )

|

|

|