こんなあっさりに容認するとは思わなかった。

何がかと言えば、大飯原発再稼働に対する関西の知事らの見解のこと。

滋賀県の嘉田知事までもが。

東京新聞は、わかりやすく

「再稼働を目指しながら決断を避けてきた政府。

再稼働に同意して批判を受けるのも、反対して電力不足の責任を押しつけられるのも嫌う地元自治体。

これまで距離があるように見えた両者が「猛暑前の再稼働」というタイムリミットを前に、出来レースだったかのように歩み寄った」

と表現している。

ともかく、読売新聞は具体的な経過を次のようにまとめている。

「関係者によると、橋下市長は、「限定的」との表現を加えることにはこだわったが、

最大公約数で声明をまとめることには反対しなかった。

再稼働批判の急先鋒(せんぽう)だった橋下市長が理解を示したことで、

一気に再稼働容認への流れができた」

やっぱり、橋下市長の本音が流れを決めたらしい。

毎日は次。

「だが、原発不信が強い中で新たな原子力規制組織も発足しておらず、

『見切り発車』へ突き進む政府の姿勢は批判を浴びそうだ」

今日は、こんな現在の状況を確認。

なお、一昨日からの宅内のパソコン環境の不調は、

昨夜の日が変わるころに復旧。

今日は、そのあおり遅れた仕事を片付ける。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●安全軽視 無責任歩み寄り 政府・自治体

東京 2012年5月31日

関西電力の大飯原発の再稼働問題は三十日、大きく動いた。これまで慎重姿勢だった関西広域連合などの地元自治体が軒並み柔軟姿勢を表明。呼応するように政府は野田佳彦首相と関係三閣僚との会合を開いた。

再稼働を目指しながら決断を避けてきた政府。

再稼働に同意して批判を受けるのも、反対して電力不足の責任を押しつけられるのも嫌う地元自治体。

これまで距離があるように見えた両者が「猛暑前の再稼働」というタイムリミットを前に、出来レースだったかのように歩み寄った。 (城島建治)

政府と福井県は昨年来、再稼働に向けて足並みをそろえてきた。

政府関係者によると福井県側は、条件が整えば再稼働に同意する意向を政府に伝えていたという。

これを受け政府は、四月中には再稼働を最終決定する構想だった。

だが、歯車が狂う。脱原発の世論が高まる中、責任を背負わされるような形となった西川一誠知事が態度を硬化させたのだ。福井県としては「政府で決めてほしい」のが本音。西川知事は今月二十四日の会見で「政府の対応は遅すぎる。政府が確たる姿勢を示すことで問題は解決できる」と不満をあらわにした。

政府側は「福井の同意なく再稼働すれば、政権に致命傷になる」(政府関係者)と判断。どちらが一義的な責任を取るかにらみ合いが続いていた。

×

一方、大阪市の橋下徹市長をはじめとする関西広域連合の首長らは、再稼働に慎重な発言を続けた。

細野豪志原発事故担当相が初めて広域連合の首長らに再稼働に向けて理解を求めた十九日には、慎重論や政府への批判が吹き荒れた。

だが、三十日の二度目の会合は明らかに違った。連合長の井戸敏三兵庫県知事は会合後、記者団に「政府が出した判断は受け止める」と表明した。

最大の理由は、七月二日から関電管内で始まる二〇一〇年夏比15%程度の節電要請期間が迫っているからだ。政府や関電が説明する通り「フル稼働には六週間かかる」なら今週中に決めなければ遅い。首長たちは計画停電などの事態になり市民生活に影響を出し、批判を受けたくない。

これまで慎重論は唱えてきたが、再稼働せずに夏を迎えるのは避けたいという思いがのぞく。「猛暑前ありき」だ。

×

首相は三十日夜の四者会合で「最終的に首相の責任で判断する」と、いつもよりクリアに「責任」を口にした。だが、首長の歩み寄りを受けてからの発言では、首相としての「責任」を果たしているとは言えない。

政府と自治体。住民の安全を守るはずの存在が、ともに無責任体質をさらけだすような形で、再稼働が既成事実化しようとしている。

●大飯再稼働 政府、最終決定へ 関西連合が事実上容認

東京 2012年5月31日 07時05分

関西広域連合は三十日、関西電力大飯(おおい)原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働について、条件付きで政府に最終判断を委ねる声明を発表した。

これを受け、野田佳彦首相と枝野幸男経済産業相ら関係三閣僚は同日夜、再稼働に関する四者会合を官邸で開き、周辺自治体は再稼働を容認したと判断。立地自治体の県と町の理解が得られれば、再稼働を最終決定する方針を確認した。安全に対する不安が強い国民の声を置き去りに、政府は再稼働に向けて走りだした。

四者会合は四月十三日に再稼働方針を決め、福井県などの理解を求め始めて以来初。首相は、関西広域連合の声明を踏まえ「関係自治体の一定の理解が得られつつある」と強調。「夏の電力確保だけでなく、経済の安定と発展のため原発は引き続き重要だ。立地自治体の理解が得られれば、最終的に首相の責任で(再稼働を)判断したい」と述べた。

会合では、細野豪志原発事故担当相が三十日、鳥取県での広域連合の会合で、原子力規制を一元的に担う原子力規制庁設置までの暫定的な安全確保策として、現地に特別な体制をつくる案を示したことなどを報告。広域連合側は松井一郎大阪府知事らが「安全基準が万全でないのに再稼働を決めるのか」と反発したが、理解は得られたと判断した。

ただ、再稼働させる原発の安全性を判断する基準が暫定的という問題は残ったまま。規制庁設置の関連法案は二十九日に審議入りしたものの、成立の見通しは立っていない。民主党内にも少なくない再稼働慎重派から「拙速だ」との反対論が噴出するのは確実だ。(東京新聞)

●知事判断 迫る期限/となりの原発

朝日 2012年05月30日

【大飯再稼働 県見解/市町・県議会動かず】

福井県にある大飯原発の再稼働問題で、政府による最終判断が間近に迫る中、嘉田由紀子知事の対応が注目されている。15日の会見で、「5月いっぱいには県の見解をまとめたい」としていたが、期待していた市町や議会からの後押しを受けられず、期限は迫りつつある。

「30日に関西広域連合の会議があるので、今月中に出せるかどうか状況を見たい」。嘉田知事は28日、今夏の電力需給をめぐる経済6団体との意見交換会後、こう語るにとどめ、再稼働に対する考えを明らかにしなかった。

野田佳彦首相ら4閣僚が再稼働の必要性について検討していた4月17日、嘉田知事は京都府の山田啓二知事と7項目の共同提言を発表。政府に脱原発依存の実現の工程表の提示などを求め、納得いく回答を得られないうちは、再稼働に対し慎重な姿勢を崩さない意向を示した。

政府は同23日、経済産業省の牧野聖修副大臣を滋賀と京都に派遣。さらに、5月1日には、文書で7項目の提言に回答し、再稼働へ理解を求めたが、嘉田知事は「10をフル回答としたら、1、2割しか進んでいない」と突き放した。

嘉田知事は自身の姿勢への後押しを狙い、県内の市町から7項目の提言や再稼働に対する意見を聴こうと会議を計画。しかし、思うようにいかなかった。

17日にあった副市町長会議。市町側からは「提言は事前の説明がない中でされた。国の回答があった段階で意見を求めるのはいかがなものか」などと風当たりは強く、1週間後に予定していた市町長会議は、7市町長の欠席方針を受けて中止となり、文書で意見を求めることになった。だが、獅山向洋・彦根市長は29日、「回答を求める法令の根拠が明らかでないうえ、公印も省略されている」などとして、照会文書の撤回と市町長への謝罪を文書で求めた。

一方の県議会でも、22日の防災対策特別委員会では意見集約はされず、県側は全員協議会の開催を打診したが、4月の臨時議会ですでに再稼働に反対する意見書を採択したこともあり、結局開かれないままだ。

「7月が猛暑になる前提に立てば、そろそろタイムリミット」(前原誠司・民主党政調会長)とする政府は、30日に鳥取県伯耆町である関西広域連合の首長会合に、再稼働への理解を得るため細野豪志原発相らを派遣する予定で、最終判断は目前に迫る。

24日に山田知事と京都市内で会い、再稼働に対する見解について約1時間かけて協議した嘉田知事は、「様々な方の意見に目を配りながら、県としての見解をまとめたい」としている。(千種辰弥)

●大飯再稼働、条件付きで受け入れの意向

TBS 。(30日23:58)

大飯原発の再稼働を巡って、関西の知事らが条件付きで再稼働を受け入れる意向を示しました。原発が立地する福井県おおい町の町長も再稼働に前向きな姿勢を示しています。

大飯原発3、4号機の再稼働を巡っては、30日開かれた関西広域連合の会合後に関西の知事らが、期間を区切るという条件付きで再稼働について受け入れる意向を表明しました。

野田総理も30日夜、原発の必要性について言及し、原発が立地する福井県やおおい町の意向を受けて最終判断する方針を改めて示しました。

「福井県の原子力安全専門委員会がどのような最終見解を出すかにかかっている。今、気になるのはそこだけ」(おおい町 時岡忍 町長)

おおい町長は再稼働に前向きな姿勢を示し、今後は、再稼働容認の意向を受けた福井県知事が、県としての最終判断を政府側に伝えることになります。(30日23:58)

●大飯再稼働:「安全性」地元要望に応え

毎日新聞 2012年05月30日 23時55分

野田政権が30日、関西電力大飯原発3、4号機を近く再稼働させる方針を明確化したのは、関西広域連合から容認姿勢を引き出せたことで、原発が立地する福井県、おおい町の理解が得られると判断したためだ。再稼働決定後も2基のフル稼働には約6週間かかり、電力需給が切迫する夏を目前にタイムリミットが迫った事情も大きい。

だが、原発不信が強い中で新たな原子力規制組織も発足しておらず、「見切り発車」へ突き進む政府の姿勢は批判を浴びそうだ。

「安全性の説明を冷静に受け止めていただいた」。細野豪志原発事故担当相は30日の関西広域連合の会合後、安堵(あんど)感をにじませた。前回19日の会合に比べ、知事らが政府批判のトーンを下げたと受け止めたからだ

●橋下市長の理解が決め手、大飯再稼働へ急展開

(2012年5月31日07時19分 読売新聞)

関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)が再稼働する見通しとなったのは、関西広域連合が容認の姿勢に転じたことが最大の理由だ。

電力不足による市民生活や経済への打撃が無視できないとの判断に傾いたとみられる。全国の他の原発の再稼働はなお見通せておらず、電力危機はまだ去ったとは言えない。

関西広域連合が事実上の再稼働容認に転じた声明文について、首長たちは水面下で文案調整を続けた。

30日午後3時頃、鳥取県で開かれた広域連合の首長会合を終えた井戸敏三連合長(兵庫県知事)から、大阪市役所の橋下徹市長に電話がかかった。公務のため首長会合を欠席した橋下市長に声明案についての意見を求めるためだった。

関係者によると、橋下市長は、「限定的」との表現を加えることにはこだわったが、最大公約数で声明をまとめることには反対しなかった。再稼働批判の急先鋒(せんぽう)だった橋下市長が理解を示したことで、一気に再稼働容認への流れができた。

前日午後、井戸知事は再稼働容認に含みを持たせた声明案を各首長に打診していたが、「細野原発相の説明を聞いたその日に声明を出せば『出来レース』になる」などの慎重論が相次ぎ、見送りになった。

ところが、関係閣僚会合が30日夜に開かれるとの一報が飛び込み、事態は急転。首長たちは「政府判断の前に広域連合の意見を示さないといけない」(山田啓二・京都府知事)との考えでまとまった。非公開の打ち合わせで文面を調整し、この日夕の公表にこぎつけた。橋下市長は声明発表後の報道陣の取材に「知事、市長には(原発を)動かさざるを得ないという考えの人もいる。だが、暫定的な基準に基づく暫定的な安全判断に過ぎないという考えは一致している」と語った。

| Trackback ( )

|

17:58 from web

先日の、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の原発のウェイトに関する報告書には批判が多い。これら情報の確認。明確だった北海道新新聞の社説。「できるだけ早期に原発ゼロを目指す0%案が最も妥当性がある」⇒◆「原発依存比率ゼロこそが最終目標だ」⇒bit.ly/NbXKyn

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

今朝は、4月に速足のウォーキングを始めてから1か月を過ぎ、2か月目に入ったところ。

身体は快調。

予想外なことが一つ。

それは、朝の1時間弱の運動で、その日の疲れが増加すると思っていたのに、逆だということ。

1日、外で肉体労働をしても、以前より疲れない。

基礎体力がついた、高まったという印象。

胸やお腹あたりの皮下脂肪も減って、とてもすっきりした感じ。

30代のころの体調、という感じの毎日だ。

こんな”予想外” ”想定外”は大歓迎。

別に、ありがたくない”予想外”が一つ発生。

昨日の夕方から、パソコン環境が混乱していること。

外部からのモデムの後の3台のルーターと、それと別の一つのネットワークの環境が不安定。

昨夜も、今朝からも、その修復中。

臨時的、応急的にはネットにはつなげられてても(という合間にブログを出す)、データのあるハードディスクには、一向につながらない。

余分な仕事が入ってしまった。

・・・・結局はプロに来てもらわないといけないかも・・・と思う今・・・

ところで、先日の、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の原発のウェイトに関する報告書には批判が多い。

推進派と脱原発派が議論を進めていたけれど、委員の数に勝る推進派の意向になったようだ。

これらの情報の確認。

まず、明確だった北海道新新聞の社説

=「できるだけ早期に原発ゼロを目指す0%案が最も妥当性があると受け止めたい」

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●社説 原発依存比率 ゼロこそが最終目標だ(5月30日)

北海道新聞 / 5月30日

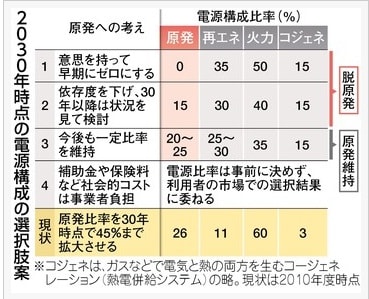

経済産業省の総合資源エネルギー調査会が、2030年時点の電源構成について、総発電量に占める原子力発電の比率を4案とする報告書をまとめた。

関係閣僚でつくるエネルギー・環境会議に近く報告し、この会議で選択肢を絞り込んだ後、政府が今夏に策定する新エネルギー基本計画に反映させる方針だ。

示された選択肢は脱原発から原発維持まで幅がある。東京電力福島第1原発事故が起きた現実を直視すれば、原発が主要電源を担う考え方はあり得ない。

最終的には原発と決別し、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを基軸に据えるべきだ。

これから国民的論議を経て最終案を決定することになるが、政府には原発ありきではないエネルギー政策の将来像を明確に提示することを求めたい。

選択肢の焦点だった原発比率は、強制停止などによる0%、運転40年で廃炉を前提にした15%、建て替えや新増設を想定する20~25%の3案だ。これに、電源構成を市場に委ねる「数値なし」案が加わっている。

前回会合まで選択肢にあった35%案は除外された。当然である。10年度時点の26%を上回り、現状より原発依存度を高める目標設定にもともと無理があったと言える。

原発を中長期的に維持する20~25%案も疑問だ。

多様な電源構成を実現する狙いがあるというが、原発が主力であることに変わりはない。原発関連業界が支持していることからも方向性は明らかだ。もはや原発の新増設は不可能で、現実味も乏しい。

15%案は、原発の寿命を原則40年とする政府方針に沿ったものだ。選択肢の中でいわば中間案に近い。

気になるのは30年以降の姿が不明な点だ。廃炉を進めて原発をなくすのか、そのまま原発を維持するのか曖昧で、問題の先送りにつながる懸念が残る。

これらに対し、できるだけ早期に原発ゼロを目指す0%案が最も妥当性があると受け止めたい。

再生エネルギーの発電コストが課題とされるが、普及具合によって負担が軽減される可能性は小さくない。再生エネルギーをベース電源に位置づけることで価格競争が促進される効果も期待できよう。

選択肢が総花的になった要因は、政府が「脱原発依存」を掲げながら具体策に踏み込んでいないからだ。 野田政権は脱原発に道筋をつける政治決断をすべきだ。その上で企業活動や生活への影響、政策の実現性などを丁寧に説明し、国民の理解を得ていく必要がある。

●原発比率35%案は除外 議論平行妥協の4案

東京 2012年5月29日

★ 政府のエネルギー政策の見直しを議論する経済産業省の審議会「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」が二十八日開かれ、最大の焦点だった二〇三〇年時点で目指すべき原発依存度について、0~25%の計四案を選択肢とする報告書をまとめた。原発拡大路線が明確な「35%」案は多くの委員の反対で除外され、参考値となった。 ★ 政府のエネルギー政策の見直しを議論する経済産業省の審議会「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」が二十八日開かれ、最大の焦点だった二〇三〇年時点で目指すべき原発依存度について、0~25%の計四案を選択肢とする報告書をまとめた。原発拡大路線が明確な「35%」案は多くの委員の反対で除外され、参考値となった。

脱原発を目指す市民団体や経済界、原子力研究者など多様なメンバー二十五人で構成された審議会は、昨年十月から計二十五回開かれた。ただ、脱原発派と原発推進派の委員の溝は埋まらず、互いの意見や試算を列挙する妥協の末の結論となった。

報告書は、原発の選択肢について、(1)意思を持って早期にゼロにする(0%)(2)四十年廃炉を原則に比率を下げ、三〇年以降は再生可能エネルギーの普及状況などを見て判断(15%)(3)新増設などを前提に、一定比率を維持(20~25%)(4)利用者の選択に任せ、事前に数字は決めない-と整理した。

ただ、原発をめぐる委員の対立は最後まで続いた。決定的に溝が深まったのは、三月上旬に事務局が各委員に提出させた「三〇年時点の望ましい電源の組み合わせ比率」をめぐる議論のあり方だ。当初、議論の単なる参考との位置付けだったが、原発推進派の意向に沿う形で、いつの間にか具体的な数値の選択肢の原案となった。

それを基に、原発をゼロにすると電気料金の値上げなどの影響が大きいとする試算が次々とはじかれ、脱原発派の委員から「ある種、詐欺的なやり方だ」(飯田哲也氏)などと、数値先行で進むことへの反発が強まった。

ある委員は「原発維持・推進の意見を多く残したいという事務局の意思を如実に感じた」と事務局運営への不信感さえ口にした。

今後、関係閣僚でつくる「エネルギー・環境会議」が新しいエネルギー政策の策定に向けた国民的議論を進めるが、選択肢を整理し直し、エネルギーの将来像を分かりやすく国民に示す必要がある。

●脱原発の割合について政府が4つの選択肢

福井放送 [ 5/29 18:50 福井放送]

(福井県)将来の電力をどの程度原発に頼るのか。

その割合について、政府の委員会が4つの選択肢をまとめた。

「脱原発」の0%から、「今よりやや減らす」25%まで。

今後、政府が夏ごろをメドに、基本計画を決定する方針だ。

これはきのう夜開かれた、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の委員会でまとめたもの。

2010年度の原子力発電の割合26%に対し、2030年に目指す割合について、4つの選択肢を示した。

まず1つ目は、「原発をできるだけ早くゼロにする0%」、次に「今よりも少ない15%」。

これは原発の運転期間を原則40年、さらに新設も増設も認めない事で到達する水準だ。

さらに「今よりやや減らすが一定の割合を維持する20から25%」、最後に「割合は決めず、市場の選択に委ねる」の4つだ。

もともとあった「原発を推進する35%」の選択肢は、反対意見が相次いだため除外された。

一方、電気料金は2010年度の料金を、一世帯あたり9900円とした場合、2030年の試算では原発への依存度が高くなるほど、電気代は安くなっている。

政府はこれら4つの選択肢を今後、関係閣僚でつくる「エネルギー・環境会議」で審議し、国民的な議論も経たうえで、夏頃をメドに新しいエネルギー基本計画を決定する方針だ。

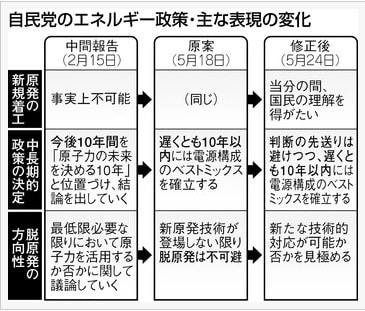

●「脱原発」で自民後退 エネ政策幹部会合 党内反発で文言削除

東京 2012年5月24日

自民党は二十四日午前、エネルギー政策関連の幹部会合を党本部で開き、原発の対応を中心とした党のエネルギー政策を決めた。党総合エネルギー政策特命委員会が十八日に示した原案では、中長期的な方向性として脱原発を選択肢に含めていたが、党内の反発を受け、脱原発の記述を削除した修正案が了承された。

党内の意見調整が難航した結果、脱原発の方向性は大きく後退した。中長期的な電力供給のあり方についても「遅くとも十年以内に確立」と結論を先送りした。

原案では、原発の新規着工を「事実上不可能」と明記。原子力の安全規制を担う新組織として自民、公明両党が今国会に提案している原子力規制委員会が安全と判断する新技術が登場しない限り「脱原発は不可避」と踏み込んでいた。

ところが、原発立地県選出議員や電力会社と関係が深い議員などから「脱原発という表現を使うのは慎重にすべきだ」などと批判が相次いだ。このため特命委は二十二日の会合で、脱原発に言及した部分を削除。新規着工についても「当分の間は国民の理解を得がたい」と変更した。

このほか、修正案は当面の政策として、原発の再稼働は新設する原子力規制委に判断を委ね、再稼働が認められなかった分の電力は再生可能エネルギーの導入徹底や天然ガス火力発電所の建設推進などで対応するとした。

●「脱原発」遠ざかる自民 エネ政策で迷走

東京 2012年5月25日

自民党は24日、原発の対応を中心としたエネルギー政策を取りまとめた。焦点となった将来的な原発の存廃は結論を先送り。いったんは脱原発の方向性に踏み込みながら、結局は引っ込める迷走ぶりが目立った。 (上野実輝彦)

自民党のエネルギー政策の見直し作業は党特命委員会で進められてきた。党内では、電力会社と深くかかわってきた議員や原発立地県選出議員らを中心とした原発存続派と、東日本大震災を受けて原発の新規着工を認めない脱原発派による対立が過熱した。

特命委は冷静な議論ができるまでの時間稼ぎの意味合いも含めて二月、原発の存廃を含む中長期的な電力供給の組み合わせの方向性を「今後十年かけて結論を出す」との中間報告を出した。

しかし、存続、脱原発両派から、方向性が不明確なことに不満が噴出。特命委は原発への国民不信が増大していたことから、次期衆院選を控えて原発存続の方向性は打ち出しにくいと判断。今月十八日、「脱原発」を選択肢として明記した取りまとめ原案を発表した。

文案を担当した特命委幹部は、脱原発を入れた理由について「新たな安全技術が開発されない限りは仕方がないという意味。党の判断はにじませず、新規着工がなければ自然に脱原発になっていく」と説明した。だが、存続派議員は原発を直ちに廃棄するようなイメージがあるとして、脱原発の言葉に反発。「国民生活、産業基盤も踏まえるべきだ」と批判が相次いだ。

特命委委員長の山本一太前参院政審会長は「(脱原発派に)共感できるところはあるが、最大公約数(の意見)をとらなくてはならない」と存続派に配慮する意向を示し、脱原発は削除された。

脱原発派の一人である柴山昌彦衆院議員は脱原発の言葉が消えたことについて「再び原発を推進する余地を与えかねない」と疑問を示した。

●自民、エネルギー政策了承=原発は判断先送り

時事 (2012/05/29-17:18)

自民党は29日の総務会で、今後のエネルギー政策について「遅くとも10年以内には、将来にわたって持続可能な電源構成のベストミックスを確立する」と、脱原発の是非を先送りした見解を了承した。原発再稼働に関しては「安全第一主義の徹底」を前提に容認したが、関西電力大飯原発3、4号機の扱いには触れなかった。

見解では、原発政策の先送りについて「多少の時間は要しても、将来の(安全)技術の動向を見極めた責任ある戦略を立案する」と強調。それまでの間も再生可能エネルギーの導入などで「原子力に依存しなくてもいい経済・社会構造の早期確立を目指す」とした。

山本一太総合エネルギー政策特命委員長が記者会見し、大飯原発の再稼働について「野田政権が(地元との信頼関係を)ぐちゃぐちゃにした」と批判した。

| Trackback ( )

|

08:40 from web

国会の事故調査委員会は昨日、菅氏を呼んだ。爆発で格納容器が壊れる恐れがあることも認識していたのに、国民に伏せていた責任は重い。確かに、危機管理がなされていない⇒◆「原子力村に反省なし」解体を主張/“脱原発の必要性確信”/…責任転嫁を連発⇒bit.ly/LCMwQ4

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

国会の事故調査委員会は昨日の午後、当時の総理の菅氏を呼んだ。

当時、爆発で格納容器が壊れる恐れがあることも認識していたのに、国民に伏せていた責任は重い。

一昨日の枝野氏が、住民の避難が長期にわたるという認識を持っていなかったと話したことからすれば、

民主党政権の問題ともいえる。

なにしろ、アメリカは、自国民に80キロ圏からの撤退を求めたのに比べれば、いかに無責任かがわかる。

無論、「自民党政権だったら」と考えた時の、その対応よりはましだったかも知れないが・・・

確かに、危機管理がなされていない。原発の大事故が日本で起きるはずがないと考えいた人たち。

姿勢を変えるしかない。

昨日の菅氏の発言をみる前に、FNNの「原発事故調査委員会のこれまでの聴取結果をまとめました」が簡潔なので、確認しておく。

以下は、ふむふむと思ったものを記録しておく。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●原発事故調査委員会のこれまでの聴取結果をまとめました

FNN (05/28 13:29)

国会の事故調査委員会による福島第1原発事故の真相究明作業が大詰めを迎えています。

その最大の焦点である菅前首相の参考人招致が28日午後に行われます。

注目のポイントはどこなのか、事故調査委員会がこれまでに行った、国会議員や東京電力幹部らからの聴き取り結果をもとにまとめました。

吹き飛んだ天井、大きく曲がった鉄骨や配管。

26日、初めて報道陣に公開された福島第1原発4号機の建屋の内部は、水素爆発のすさまじさを物語っていた。

こうした中、国会に設置された事故調査委員会では、原発事故の原因究明作業が大詰めを迎えている。

27日は、当時官房長官だった枝野経済産業相が証言に立った。

枝野経産相は「情報集約や、判断そのものこそが、大変申し訳ない」と述べた。

菅前首相の聴取のポイントの1つは「官邸による現場への“過剰関与”」。

菅前首相が事故翌日の12日早朝、福島第1原発の現地視察をしたことについて、枝野経産相は「『必ず、こういった抽象的・感情的な政治的批判は免れません』と。『とてもお勧めできません』という趣旨のことを、総理には進言をいたしました」と証言している。

枝野経産相は、視察の見送りを進言したと述べたうえで、菅前首相から「震災や事故に対する対応と、どちらが大事だ」と言われ、現地視察を容認した経緯を明らかにした。

ポイントの2つ目は「東電職員の“全面撤退”問題」。

枝野経産相は、東京電力が、福島第1原発から職員を全面撤退させようとしたとされる問題について、「清水社長(当時)から、全面撤退の趣旨の話がありました。部分的に残すという趣旨ではなかったのは明確です」と証言した。

この電話は、事故から3日目の14日夜から15日未明の間としていて、1号機と3号機が水素爆発したのに続き、新たに2号機が「危機的な状況」に陥り、現場が大混乱している最中のことだった。

同じく、撤退要請の連絡を東京電力の清水社長から受けたとする海江田元経産相も17日、「第1発電所から第2発電所に撤退という言葉ではなく、退避という言葉がございました。それ以外に、一部を残して、一部をという話は、一切なかったと記憶している」と証言した。

「全面撤退と認識した」とする政府側に対して、東京電力の勝俣会長は14日、全面否定している。

東京電力の勝俣会長は「(東電の中では、一度も全面撤退は考えたこともない?)われわれは、全然考えていません」と証言した。

ポイントの3つ目は「海水注入の“中断指示”問題」。

「原子炉を冷やせなくなった」と聞いた菅前首相の海水注入をめぐる対応も、焦点の1つとなっている。

海江田元経産相は、「『チェルノブイリのようになる』と。チェルノブイリということを2~3回、総理の口から出たと記憶しています。官邸・東電本店・現場の3つが、伝言ゲームをやっているような状況で。これは、このままではいけないと思いました」と証言した。

当時の政権中枢の証言で浮き彫りになる、官邸の危機対応の実態。

注目の菅前首相の参考人招致は、28日午後2時から公開で行われる。

事故調査委員会では、これまで、枝野経産相、海江田元経産相、そして東京電力の勝俣元会長などが証言をしている。

そして、28日午後2時からは、菅前首相の聴取が始まる。

ポイントは、「官邸による現場への“過剰関与”」、「東電職員の“全面撤退”問題」、「海水注入の“中断指示”問題」、「炉心溶融の公表問題」、「原子力緊急事態宣言の遅れ」が注目されている。

菅前首相の対応が事態を混乱させたのではないかとの指摘がある中、28日午後2時からの証言で、どのような対応をするのかが注目されている。

国会の事故調査委員会は、6月中にも報告書をまとめる予定としている。

●原発事故調査委 菅前首相、海水注入中断「武黒フェローの指示」

FNN (05/28 18:50)

福島第1原発の事故から1年余り、国会の事故調査委員会に、当時の国のトップ、菅前首相が初めて出席し、当時の状況を語った。

菅前首相は「最大の責任は国にある。この事故を止められなかったこと、そのことについて、あらためて心からおわびを申し上げたいと思います」と述べた。

事故翌日、当事官房長官だった枝野経済産業相の忠告を振り切り、原発を視察したことについて、菅前首相は「地震・津波の現状を直接、わたし自身が見て認識したい」と述べた。

「直接現場を見たい」、そして、原子炉内のガスを抜く「ベント」が進まなかったことが、その理由だという。

菅前首相は「特にベントに関しては、何時間たってもそれが行われない。『なぜ進まないんですか』とお聞きしました。そうしたら、『わからない』と言われるんですね。その責任者と話をすることによって、状況が把握できるんではないか。福島第1サイトに視察に行くことを決めたわけであります」などと述べた。

また、当時経済産業相だった海江田氏が、緊急事態宣言の発令が遅れた理由を問われ、「首相の理解を得るのに時間がかかった」と証言していることについて、菅前首相は「党首会談に顔を出して、その後の説明を受けて、宣言をするということに至っております」などと述べた。

緊急事態宣言が遅れたとの指摘に、菅前首相は「すでに対策室などが設置されており、支障はなかった」と弁明した。

そして、原子炉への海水注入を「首相が中断するように指示した」とされる点については、「指示をしたのは自分ではなく、東電の武黒フェロー」だと、強く主張した。

菅前首相は「技術的なことがわかっているはずの人が、吉田所長に対して(海水の注入を)止めろと言ったのが、私には、率直に言って全く理解できません。そして、吉田所長は、それに対して、わたしもあとで聞いた話ですけども、『私の意向だと理解した』と。東電の中で官邸に派遣されていた人(武黒フェロー)が、自分の判断で言ったことについて、官邸の意向、まして私、当時の総理の意向ということとは、全く違うんで」などと述べた。

弁明に終始した今回の菅前首相の聴取に、福島県民は、「(ヘリの視察は)来なくたってよかった。それより先に、何か処理する方法があったのでは」、「逃げた(避難した)時も、何で逃げたかわからなくて...。(国が)もう少しちゃんとしてればね...」などと話した。

事故調査委員会は、6月中に最終報告書をまとめる方針。

28日、菅前首相が出席した国会の事故調では、すでに菅政権当時の閣僚が証言を済ませている。

菅前首相は28日、こうした発言に対する弁明に追われる形となった。

当事の経産相だった海江田氏は、緊急事態宣言を出すのが遅れた理由について、「首相の理解を得るのに時間がかかった」と証言した。

これについて、菅前首相は「意図的に延ばしたわけではない」と話した。

また、震災翌日に首相自らが福島第1原発を視察したことについて、当時の官房長官・枝野氏は、「『政治的批判は免れない』と反対した」と証言している。

このことについて、菅前首相は「現場の考え方を知るうえで、極めて大きなことだった」と証言した。

菅前首相は28日、自己弁護に終始する形となった。

●【菅前首相聴取】「原子力村に反省なし」 解体を主張

産経ビズ 2012.5.28 17:06

菅直人前首相は28日午後の国会の東京電力福島原発事故調査委員会(国会事故調)で「(東電と電気事業連合会を中心とした)『原子力村』は今回の事故に対する深刻な反省もしないままに、原子力行政の実権をさらに握り続けようとしている。戦前の軍部にも似た原子力村の組織的な構造、社会心理的な構造を徹底的に解明して、解体することが原子力行政の抜本改革の第一歩だ」と主張した。

●【菅前首相聴取】枝野氏が、東電が、保安院が…責任転嫁を連発

産経ビズ 2012.5.28 23:30

国会の東京電力福島原発事故調査委員会に出席した菅直人前首相は、事故対応への一定の責任を認めながらも自らの言動の正当性を訴え、東京電力、経済産業省原子力安全・保安院、そして枝野幸男官房長官(事故当時)に責任転嫁した。だが、周囲の意見に耳を傾けなかった菅氏の独走はやはり隠しようがない。(坂本一之)

「国民に知らせる担当は官房長官」

昨年3月11日午後10時44分ごろ、原子力安全・保安院は、2号機の燃料溶融の可能性を示す分析結果を官邸に伝えていた。最初に爆発を起こしたのは1号機だったが、菅氏らはその時点で炉心溶融の可能性を把握していたわけだ。

だが、これらが直ちに公表されることはなかった。近隣住民への避難指示を拡大させる際も、枝野氏は「念のため」と強調していた。

菅氏は「事実をしっかり公表することは枝野氏と思いは共有していた」と弁明する一方、保安院の分析結果は「事実として確定したのでなく解析結果。予測を説明するのは必ずしも適切だとは言えない」とはぐらかし、最後は「国民に知らせる担当は官房長官にお願いしていた」と枝野氏に責任を押しつけた。

枝野氏の制止を振り切って強行した第1原発視察までも「(当時の吉田昌郎所長らの)顔と名前が一致したことは極めて大きなことだった」と強調した。

「夫婦げんかより小さな声…」

3月12日夕、官邸内で議論された1号機への海水注入については、菅氏が官邸で原子力安全委員会の班目春樹委員長に海水注入による再臨界の可能性を聞き、班目氏が「可能性はゼロではない」と答えたとするやりとりが混乱を生んだ。

菅氏はこれを完全否定するどころか、東電の武黒一郎フェローを「官邸の意向」として現場に伝えた“犯人”と断じた。武黒氏を皮肉を込めて「原子力のプロ中のプロ」と言い、その行動を「率直に言って理解できない」と批判した。

昨年3月15日早朝、菅氏は東電本店に乗り込み「撤退したら東電はつぶれる」などと社員らを怒鳴り散らした。その様子は海江田万里元経済産業相も「初めて菅氏の発言を聞く方は違和感を覚えて当然だ」と証言しているが、菅氏は「叱責という気持ちは全くない。頑張ってもらいたいと強く言った」と開き直った。

しかも、菅氏の怒声は本店のモニターを通じて第1原発にも響き渡っていた。

委員が「命懸けでやっている現場の人のことも考えて発言したのか」と諭すように聞くと「現場にも流れていたことは後で分かった」と釈明。「私の夫婦げんかより小さな声でしゃべったつもりだが、叱ったつもりはない」と付け加えた。ジョークで場を和ませようと思ったのかもしれないが、会場は凍てついた。

「手の打ちようがない怖さ感じた」

原子力災害対策特別措置法に基づく事故対応での首相権限について問われると、菅氏は「首相の権限が弱かったとは思っていない」と答えたが、それでは収まらず急に保安院批判を始めた。

「原子力災害対策本部の事務局を務める保安院がきちっとした状況把握や対策を提示できるようでなければならない!」

さらにまるで保安院が一切の情報を提供しなかったかのようにこう言い放った。「保安院から(事故状況の)予測やどうしたらいいかという話があがってこなかった。これでは手の打ちようがないという怖さは感じた…」

そのくせ政府の機関である原子力委員会の近藤駿介委員長らの助言を求めなかったことには「内閣府の提案がなかった」。菅氏の友人らを次々とセカンドオピニオンとして内閣官房参与に起用するちぐはぐな対応についても反省の弁はなかった。

●“脱原発の必要性確信”菅前首相

NHK 5月28日

菅前総理大臣は、国会の原発事故調査委員会に参考人として出席し、「国策として続けられてきた原発の事故を止められなかったことについて、改めておわび申しあげる」と陳謝しました。

また、事故の発生翌日に東京電力福島第一原子力発電所を訪れたことについて、意義を強調するとともに、「最も安全なのは、原発に依存しないこと、脱原発だと確信した」と述べました。

国会の原発事故調査委員会は、27日、事故当時、官房長官を務めた枝野経済産業大臣を参考人として招致したのに続き、28日、菅前総理大臣を招致し、公開で質疑を行いました。

質疑の冒頭、菅氏は「国策として続けられてきた原発により、事故が引き起こされた。最大の責任は、国にあると考えており、この事故が発生したときの国の責任者として、事故を止められなかったことについて、改めておわび申しあげる」と陳謝しました。

そのうえで「原子力安全・保安院から『そういう場合には、どうしたらいい』とか、『どういう可能性がある』とか、そういう話が上がってこなかった。ほかの所からも、現場の状況について情報が上がってこなかった。手の打ちようがない怖さを感じた」と述べ、政府の情報の集約が機能しなかったという認識を示しました。

また、政府が緊急事態宣言を出すのが遅かったという指摘について、「私の知るかぎりは、特に支障はなかったと認識している。もっと早かったほうが、よかったと言えばそのとおりだが、意図的に宣言を出す時期を延ばしたということではない」と述べました。

一方、事故の発生翌日に、福島第一原発を視察したことについて「原子力安全・保安院や東京電力の担当者から、根本的な状況についての説明は、残念ながらなかった。私としては、現場の責任者と話をすることで、状況が把握できるのではと考え、視察に行くことを決めた。その後、いろいろな判断をするうえで、現場の皆さんの考え方や見方を知るとともに、顔と名前が一致したことは、極めて大きなことだと考えている」と述べ、意義を強調しました。

さらに、原子炉を冷やすための海水の注入について、「総理大臣官邸で対応に当たっていた、東京電力の武黒フェローが、自分で判断して現場に『止めろ』と言った。東京電力から総理大臣官邸に派遣されていた人が、自分の判断で言ったことであり、官邸や総理大臣の意向とは全く違う」と述べ、みずからが海水注入の中断を指示したことは否定しました。

菅氏は、福島第一原発の吉田前所長と2回電話をしたことを明らかにしたうえで、「1回目は、当時の細野補佐官が取り次いでくれて話をしたが、吉田氏は、原子炉への海水注入について『まだやれる』という話だった。もう一度は、私から調べさせて電話したが、どういうことを話したか細かには覚えていない。それ以外には、私から直接、電話で話をしたことはない」と述べました。

そして、現場からの作業員の撤退を巡って、東京電力が、総理大臣官邸に対し、全員の撤退は打診していないとしていることについて、菅氏は「海江田経済産業大臣から、『東電から撤退したいという話が来ている。どうしようか』と、撤退の話を聞いた。そういうことばを聞いて『とんでもないことだ』と思った。東京電力の清水社長に『撤退はない』と言ったことに対し、清水社長は『はい、分かりました』と答えた」と述べ、打診はあったという認識を示しました。

そのうえで、東京電力本店に対策統合本部を設置したことについて、「一般的に言えば、民間企業に対し、政府が、直接乗り込むことは普通はない。しかし、撤退という問題が起きたときに、きちんと東電と政府の意思決定を統一しておかないと、大変なことになるという思いで提案し、了解いただいた」と述べ、正しい判断だったという認識を示しました。

委員会の最後に、菅氏は「『原子力村』は、今回の事故に対する深刻な反省もしないまま、原子力行政の実権を握り続けようとしている。戦前の軍部にも似た、組織的構造、社会心理的な構造を徹底的に解明して解体することが、原子力行政の抜本改革の第一歩だ。今回の原発事故は、最悪の場合、国家の機能が崩壊しかねなかった。今回の事故を体験して、最も安全なのは、原発に依存しないこと、脱原発だと確信した」と述べました。

国会の原発事故調査委員会では、来月にも報告書をまとめ、衆・参両院の議長に提出することにしています。

黒川委員長“いくつか重要な点明らかに”

黒川委員長は、委員会のあとの記者会見で、「原発事故が時々刻々と進んでいる一方で、総理大臣官邸が、どのような状態であったのか、いくつか重要な点が明らかになった。非常時における政府や行政の在り方について、われわれは、真剣に考えないといけない。時間などいろいろなプレッシャーがあるが、国会の原発事故調査委員会として、政府から独立してさらに調査を行い、事故の原因解明につなげられるような報告を来月に行うよう、引き続き努力していきたい」と述べました。

●政府の事故対応の甘さにもっと踏み込め

日経 2012/5/29

東京電力の福島第1原子力発電所事故の原因を究明する国会の事故調査委員会が、菅直人前首相ら事故当時に要職にあった政治家を参考人として呼び聴取している。残念だが、国民が知りたい情報が明らかになったとはいえない。

国会事故調が発足する前、公開の場での聴取が、責任追及と弁明の政治ショーに堕してしまわないか私たちは懸念した。

事故調の委員はそうした危険を意識し、注意深く質問をしているようにみえる。その点は評価したいが、肝心な点で政治家に「記憶にない」「その点は調査委で明らかにしてほしい」とはぐらかされる。官邸内での議論が議事録などに残されていない限界がみえる。

事故調の一連の聴取で、政府や東電には炉心溶融のような深刻な事故への備えがなかったことが改めて明らかになった。原子力災害対策特別措置法も、原発周辺20キロという広い地域の避難が必要な事態を想定していなかった。

なぜそうした仕組みが放置され続けたのか。構造的な原因の究明を事故調に期待する。「原子力ムラのせい」といった抽象的な議論に終わらせてはならない。

菅前首相は、早い段階で炉心溶融を示唆する解析報告に接していた。格納容器が壊れる恐れがあることも認識していたのに、この懸念を国民に率直に示し、危機感を共有しなかったのはやはり問題だろう。28日の答弁では「(炉心溶融の)解析報告は確認された事実でないから」とするだけで、納得のいく答えはなかった。

一方、当時の官房長官だった枝野幸男経済産業相は27日の聴取で「住民の避難が長期にわたるという認識を持っていなかった」と話した。官邸内でも危機の認識にずれがあったと受け取れる。この判断のまずさによって、多数の住民が何も知らされないまま、ただ避難を求められた。

制度的な弱点があったにせよ、関係者がより的確に行動することで事態悪化は食い止められなかったのか。原子力委員会など政府内の専門家集団や米政府の支援など、衆知を集めて事にあたる態勢も十分ではなかった。

政府と東電の統合対策本部の発案者は「私だ」と菅前首相は述べた。確かに統合本部は情報の混乱を収める効果があった。しかし首相がしたことだけでなく、しなかったこと、なぜそうしなかったのかも明確にすべきだろう

| Trackback ( )

|

09:19 from web

昨日27日。福島第一原発事故を検証する国会の事故調査委員会に、枝野経産相が参考人として出席し、答えた内容が報道されている。まずは、一番わかりやすかった東京新聞から⇒◆枝野氏「全員撤退打診は明確」東電の主張否定/今日は菅氏⇒bit.ly/JvxPmq

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

昨日27日。福島第一原発事故を検証する国会の事故調査委員会に、枝野経産相が参考人として出席し、答えた内容が報道されている。

基本的には、政府の情報収集の方法や判断が適切でなかったことを認めている。

東電トップが、原発の爆発後に「全員撤退」を求めてきたことも明確にした。

他方、現地の所長は「留まる」ことを言っていたことなども。

枝野氏の発言の中身。まずは、一番わかりやすかった東京新聞から。

なお、今日は、菅氏の聴取。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「全員撤退打診は明確」 枝野氏 東電の主張否定

(東京新聞)2012年5月28日 07時00分

福島第一原発事故の発生当時に官房長官だった枝野幸男経済産業相が二十七日、国会の事故調査委員会に参考人として出席し、東京電力が福島第一からの「全員撤退」を政府に打診したとされる問題について、清水正孝社長(当時)との電話の内容から「部分的に残す趣旨でなかったのは明確」だと述べた。当時の海江田万里経産相らも同様に説明する一方、東電の勝俣恒久会長らは一部退避だったとしており、官邸と東電の見解の対立があらためて浮かんだ。 福島第一原発事故の発生当時に官房長官だった枝野幸男経済産業相が二十七日、国会の事故調査委員会に参考人として出席し、東京電力が福島第一からの「全員撤退」を政府に打診したとされる問題について、清水正孝社長(当時)との電話の内容から「部分的に残す趣旨でなかったのは明確」だと述べた。当時の海江田万里経産相らも同様に説明する一方、東電の勝俣恒久会長らは一部退避だったとしており、官邸と東電の見解の対立があらためて浮かんだ。

枝野氏によると、3号機で水素爆発があった後の昨年三月十五日未明、清水氏から枝野氏に電話がかかった。

枝野氏が「そんなこと(全員撤退)をしたらどんどん事態が悪化して、止めようがなくなる」と言うと、清水氏は口ごもり、反論できなかったという。

枝野氏はこのやりとりから、清水氏が全員撤退を訴えたことは明らかだと話した。

事故から一夜明けた三月十二日早朝に菅直人首相(当時)が福島第一を視察する際は、「客観的に正しかったとしても感情的な政治的批判は免れない。お勧めできない」と進言したと証言。ただ、現場を見る利点もあるとして、最後は首相の判断に委ねたという。

菅氏が、自らの人脈から内閣官房参与を登用したことにも「政治的にはプラスでないと思い、公式任命には反対した」と証言。一方で「別のアンテナを持っていないと裸の王様になる」と、首相が独自の情報源を持つことには理解を示した。

放射性物質拡散を予測するSPEEDIの試算結果公表が遅れた問題では「放出源(原発)の情報がないので使えない」と説明されたと証言。後に一定量が放出されたとの仮定で試算していることが分かり公表させたが、この間の遅れが「(政府が)信頼を損なった大きな原因」になったと述べた。

官邸が経産省や東電の発表に待ったをかけたのではとの質問には「発表するなら同時に官邸にも報告してくれと言った」「発表するなということは一切ない」と反論した。

官房長官が官邸の記者会見の担当を兼ねる今の体制は、自身の経験から「平時でも無理がある。分けた方がいい」と指摘。会見担当者は専門的な訓練も必要だと提案した。

二十八日は菅氏の参考人聴取が行われる。

●事故当時の判断不備あった~事故調に枝野氏

日テレ 5/27 21:36 NEWS24

福島第一原発事故を検証する国会の事故調査委員会に27日、枝野経産相が参考人として出席し、事故当時、政府の情報収集の方法や判断が適切でなかったことを認めた。

「情報発信そのものより、情報を政府として集約することと、それに基づく予想・想定ができなかったことこそ反省すべきだと思う」-当時、官房長官として事故の状況や避難指示を広報する立場にあった枝野経産相は、情報集約に不備があったことを認め、政府として長期にわたって避難する可能性などについて十分な情報発信ができなかったと改めて陳謝した。

一方で、枝野経産相は、炉心溶融に関する情報発信をめぐり、経産省の原子力安全・保安院に対して「炉心溶融という言葉を使わないよう指示したことはない」と述べ、官邸が会見のやり方や中身に圧力をかけたのではないかとの見方を否定した。

さらに、有事の際の情報発信のあり方について、「有事に、省庁間の調整という業務と、それを踏まえた発信の両方を同時に同じ人間がやるのは、正直いってしんどい」と述べ、原発事故など有事の際は情報発信のトレーニングを受けた専門の広報官を置く必要があるとの認識を示した。

事故調査委員会は、28日は菅前首相を呼び、危機管理やリーダーシップのあり方などを追及する方針。

●枝野氏「情報発信、国民とずれ」 国会事故調参考人招致

朝日 2012年5月27日23時40分

東京電力福島第一原発事故を検証する「国会事故調査委員会」(黒川清委員長)は27日、事故当時の官房長官だった枝野幸男・経済産業相を参考人として招致した。

枝野氏は内閣としての情報発信を反省したうえで、「私が思っていたことと、被害を受けた方の受け止めの間にずれがあった。申し訳なく思う」と陳謝した。

原発事故や放射能の飛散などに関する情報について、枝野氏は「情報発信よりも、情報を政府として十分に集約し、それに基づく想定ができなかったことこそが反省すべきことだ」と述べ、情報不足を問題点に挙げた。

そのうえで「私なりにベストを尽くしたつもりだ。ファクトについて発表するか躊躇(ちゅうちょ)したことはない。把握した時点で直ちに発表している」とした。

だが、委員からは炉心溶融(メルトダウン)の公表遅れが追及された。枝野氏は昨年3月13日の記者会見で「メルトダウンは十分可能性がある」と語ったことを根拠に、「可能性を否定することを申し上げてないし、炉心が溶けているのは大前提で対応していた」と説明。東電が認めたのは5月12日だったため、国民の認識とのずれを指摘されると「炉心溶融はない、という印象を与えたら私の真意ではない」と釈明した。

●【国会事故調】枝野氏が事故対応に改めて陳謝 東電は「全面撤退」と強調

産経 2012.5.27 20:58

国会の東京電力福島原発事故調査委員会(国会事故調)は27日、事故当時の官房長官だった枝野幸男経済産業相から参考人聴取を行った。

枝野氏は放射性物質の拡散を予測する緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の試算結果公表の遅れが「信頼を損なっている大きな原因になっている」と指摘。

「多くの皆さんが避難を余儀なくされ、申し訳なく思う」と陳謝した。

昨年3月15日未明に東電の清水正孝社長(当時)がかけてきた電話については「全面撤退したいという話だった」と強調した。

枝野氏は清水氏の電話について「部分的に残す趣旨でなかったのは明確だ」と述べた。

第1原発の吉田昌郎所長(当時)にも電話したことも明らかにし、「本社が全面撤退のようなことを言っているが、まだやれることはあるかと聞いたら、所長は『まだやれることがある。頑張ります』と答えた」と説明した。

東電は全面撤退を考えたことはないと説明しているが改めて政府中枢との認識の違いを浮き彫りにした。

経済産業省原子力安全・保安院の広報担当審議官が事故翌日の昨年3月12日の記者会見で「炉心溶融」の可能性を認めた直後に担当を交代させられた点について、委員が「炉心溶融」の言葉を使わないよう指示したのではと指摘すると、枝野氏は「こういう言葉を使うなと指示したことはない。翌日の私の会見でも『炉心溶融の可能性』と言っている」と否定した。

●当初から最悪の事態想定 枝野氏、事故調で強調

日経 2012/5/27

東京電力福島第1原子力発電所事故の原因を究明する国会の事故調査委員会(黒川清委員長)は27日、事故当時の官房長官、枝野幸男経済産業相を招致した。

枝野氏は事故後の状況や政府対応などの情報発信に関して「情報の集約、その後の予想や想定ができなかったことを反省しないといけない」と述べ、不十分だったと認めて陳謝した。

枝野氏への聴取は公開された。

東電の第1原発からの「撤退」問題では、清水正孝社長(当時)が枝野氏に電話をかけ、全面撤退と受け取れる言動をしたと説明。

全面撤退を前提にした枝野氏の質問に「清水氏は口ごもった」として「部分的に残すという趣旨ではなかった」と話した。一

方で第1原発の吉田昌郎所長(当時)からは電話で「まだやれます。頑張ります」との報告を受けたと述べた。

首相だった菅直人氏が第1原発の視察を強行したことについては、視察前に「抽象的、感情的な政治的批判は免れないと進言した」と述べた。

枝野氏は経産省原子力安全・保安院が事故直後から首相官邸の指示で「炉心溶融(メルトダウン)」の表現を使わなくなったとの見方には「言うなと言ったことはない」と否定。

「炉心が溶けているのは間違いない。大前提で議論してきた」とも語り、初期段階から最悪の事態を想定していたことを指摘した。

●国会事故調:枝野氏「情報集約で反省」参考人招致で認める

毎日新聞 2012年05月27日 21時56分

東京電力福島第1原発事故に関する国会の事故調査委員会(国会事故調、黒川清委員長)は27日、事故当時、官房長官だった枝野20+件幸男経済産業相を参考人として招致した。枝野氏は「情報を政府として十分に集約し、それに基づく予想、想定ができなかったことこそ反省すべきだ」と述べ、情報集約と提供が不十分だったと認めた。

聴取では、政府のスポークスマンだった枝野20+件氏が記者会見で、放射性物質による健康への影響について「直ちに影響はない」などと繰り返し述べたことに批判が集中した。

枝野氏は「すぐには問題にならないということで使った」などと釈明。しかし聴取の最後に、「私の思っていたことと被害者の受け止めとの間に、こういうずれがあったんだと改めて認識し大変申し訳なく思っている」と謝罪した。

●原発事故調査委 枝野氏、菅氏視察に「お勧めできないと進言」

FNN 05/28 00:59

国会の原発事故調査委員会に、当時、官房長官だった枝野経産相が出席し、事故翌日の菅前首相の現地視察について、「政治的批判は免れず、お勧めできないと進言した」と証言した。

事故当時の官房長官だった枝野経産相は「政治的には、総理が行ったら邪魔になったんじゃないのかと、『必ず、こういった抽象的、感情的な政治的批判は免れません』と。『とてもお勧めできません』という趣旨のことを、総理には進言をいたしました」と述べた。

枝野経産相は、菅前首相の原発視察に先立ち、見送りを進言したと述べたうえで、菅前首相から「震災や事故に対する対応と、どちらが大事だ」と言われ、首相の判断として容認した経緯を明らかにした。

また、数日後、当時の東京電力の清水社長から、職員を全面撤退させるとの趣旨の話を電話で伝えられたと証言した。

さらに当時、「炉心溶融」という表現を避けていたとされる問題では、事故翌日に言及しており、「その言葉自体を問題視したことはなく、言うなといったこともない」などと釈明した。

28日は、菅前首相が委員会に出席し、聴取が行われる予定となっている。

●「情報集約、不十分だった」=避難長期化予測できず-枝野氏聴取・国会原発事故調

時事。(2012/05/27-20:00)

東京電力福島第1原発事故を検証する国会の事故調査委員会(委員長=黒川清・元日本学術会議会長)は27日、事故当時官房長官だった枝野幸男経済産業相を招致し、公開で聴取した。枝野氏は、避難指示を原発の半径3キロから10、20キロと順次拡大した際、「万全を期するため」などと説明した自らの記者会見について「避難が長期にわたるという問題意識がなく、結果的により大きなご苦労を掛けてしまった。リスクコミュニケーションを含めて反省点だと思う」と述べた。

枝野氏は、1号機の水素爆発前に避難指示を3キロから10キロに拡大した際の会見で、「万全を期すために」と強調。被災者からは「避難が長期化すると思わず、必要な物を持ち出せなかった」と批判が出ている。

これに対し枝野氏は「発言時には長期避難を余儀なくされる状況の前で止められると思っていた。その判断をした情報の集約こそが大変申し訳ないと思う」と謝罪した。

官房長官として政府の広報役を担ったが、「情報発信そのものより、情報を政府として十分集約できず、予想や推定ができなかったことが反省すべき点と思う」と述べた。

| Trackback ( )

|

07:30 from web [ 1 RT ]

大飯原発の再稼働の決定にき「夏までに」と野田氏が示した。10日ほど前の発言よりは後ろにずれている。ところで「橋下市長は臨時運転言及」という。本音が出てきたか⇒◆大飯原発 今夏は稼働しない覚悟で/「再稼働に前向き」2町のみ 100キロ圏調査⇒bit.ly/LyhYyW

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

大飯原発の再稼働の政府の決定について、「夏までに」と野田氏が示した。

10日ほど前には、早急に、とか、5月中ともとれる発言を、確かNHKの番組で述べていた。

それからすれば、後ろにずれている。

共同通信の調査では、「大飯原発『再稼働に前向き』2町のみ 100キロ圏」とされる。

事故が起きれば「100キロ圏」どころではないのだから、政府は慎重にすべき。

ところで、原発相の要請に、「橋下徹市長は『臨時運転』言及」という。

何か、橋下氏の本音が出てきたと受け止めた。

これらの状況を記録。

ともかく、世論で原発の再稼働を止めたいものだ。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●大飯原発「再稼働に前向き」2町のみ 100キロ圏調査

中国 12/5/23

関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)から半径30キロ圏の11市町と100キロ圏の9府県を対象に、共同通信が22日までに実施したアンケートで、再稼働に前向きな自治体は、原発が立地する福井県の高浜、美浜の2町にとどまった。

野田佳彦首相は近く再稼働を最終判断する方針だが、政府の安全基準への不信感や安全規制組織の刷新の遅れなどから、再稼働の前提となる「地元の理解」が進んでいない現状が鮮明になった。

ただ、大飯原発が立地するおおい町など5自治体が「まだ判断しかねる」を選択。福井県が「県議会などの意見を踏まえて総合的に判断する」と答えるなど、4自治体は明確な回答を避けた。計9自治体が態度を保留しており、こうした自治体の判断の行方が再稼働問題に影響しそうだ。

東京電力福島第1原発事故の被害が広範囲に及んだため、原発事故の防災対策の重点区域となる緊急防護措置区域(UPZ)30キロ圏だけでなく、兵庫県や三重県など100キロ圏の府県でも慎重な姿勢が目立った。

京都府舞鶴市は「再稼働すべきでない」と明確に反対。「福島の事故で得られた知見を反映した新たな安全基準を国がつくり、中立的な第三者機関が安全性を確認すべきだ」と指摘した。

滋賀県や京都府、兵庫県など8自治体は「安全面の恒久対策が実施されていない」(滋賀県)などとして「もう少し検討すべきだ」と回答。三重県も「新たな規制組織が発足していない上、福島事故の原因究明や検証が不十分」と訴えた。

再稼働を急ぐ政府に批判的な大阪市の橋下徹はしもと・とおる市長と連携する大阪府も「政治家ではなく、専門家が安全性を判断すべきだ」と注文を付けた。

一方、関電の高浜原発と美浜原発がある福井県の高浜町と美浜町は、同県やおおい町の同意などを前提に「すぐに再稼働すべきだ」と回答した。

大阪府と大阪市は、原発から100キロ圏の自治体と電力事業者の安全協定締結を求めていることから、100キロ圏の府県を調査対象にした。

●大飯再稼働は夏までに判断 首相答弁

東京 2012年5月24日

野田佳彦首相は二十四日午前、衆院社会保障と税の一体改革特別委員会で、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働について「時期的に真夏になってからでは企業も準備がある。国民も心の準備がある」と、夏までに政府として最終判断する意向を示した。

おおい町議会が再稼働に同意したことについては「立地自治体として原発に向き合ってきた福井県、おおい町の判断は大きい。町議会が同意を表明したことは大変重たい事実だ」と述べた。

また、政府が十八日に決定した今夏の電力需給対策に関して「関西が一番厳しい状況だった。大飯原発が稼働するのかしないのかは大きな影響がある」と強調。「日本の電力供給の約三割を原子力に依存していた。ただちにすべて止まったままでは国民生活や経済に悪影響が出る」とも述べた。

首相は十七日のNHK番組では、大飯原発の再稼働について「そろそろ判断の時期は近いと思う」と表明。具体的な時期はこれまで言及していない。

●大飯再稼働:時期、夏までに判断…首相

毎日新聞 2012年05月24日

野田佳彦首相20+件は24日の衆院社会保障と税の一体改革特別委員会で、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働時期に関し「真夏になってからの判断では企業もいろいろ準備がある。国民も心の準備がいる」と述べ、電力需要がピークを迎える夏場までに決める必要があるとの考えを強調した。

政府はすでに再稼働が妥当と判断しており、首相20+件は「町議会の再稼働同意は重たい事実だ。県の考えも聞き、周辺自治体にも説明し、しかるべき時に判断したい」と述べた。

首相はまた、日本国債の格付け引き下げを受け「国際社会や市場は(消費増税)法案審議の動きを注目しているとしっかり心しなければいけない」と消費増税法案を早期に成立させる決意を表明。「社会保障の安定財源確保の議論を深めることが、不安・懸念が広がる世の中に明確なメッセージを打ち出す唯一の方法だ」と強調した。丹羽秀樹氏(自民)、橘慶一郎氏(同)への答弁。【坂口裕彦】

●地元議会の同意重い=大飯原発再稼働-野田首相

時事。(2012/05/24-12:30)

野田佳彦首相は24日午前の衆院社会保障と税の一体改革特別委員会で、関西電力大飯原発3、4号機がある福井県おおい町の町議会が再稼働に同意したことについて「大変重たい事実だ」と強調した。

政府の判断時期に関しては「真夏になってからの判断では企業もいろいろ準備があるし、国民も心の準備がある。

福井県の考えをよく聞き、周辺自治体にもしっかり説明していきながら、しかるべきときに判断したい」と語った。自民党の橘慶一郎氏への答弁。

●細野大臣、広域連合に大飯再稼動への理解求める 橋下徹市長は「臨時運転」言及

(2012年5月20日 読売新聞)

細野原発相と斎藤勁官房副長官は19日、大阪市で開かれた関西広域連合(連合長・井戸敏三兵庫県知事)の会合に出席し、関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)の再稼働に向けて理解を求めた。

参加した首長は政府の取り組みを批判、議論は平行線をたどったが、大阪市の橋下徹市長は電力需給の厳しい時期だけ臨時で原発を動かすという考え方も示した。

会合には大阪、京都、兵庫など7府県2政令市の首長らが出席した。

会合では細野氏が、野田首相と関係閣僚による会合で、大飯原発の安全確認を行い、東京電力福島第一原発事故と同程度の津波があっても対策は十分取れていると説明し、運転再開に協力を求めた。斎藤氏は主要8か国首脳会議に出席中の首相からの伝言として、「日本は可能な限り原発に依存しない社会を目指している。同時に国民生活や産業活動に対し、不安を与えることを避けなければならない」との言葉を紹介した。

これに対し、橋下氏は「福島と同じレベルでの対策では安心できないのが多くの国民の感覚だ」などと批判した。そのうえで「必要性がどうしてもあるなら、電力需給逼迫(ひっぱく)期に臨時の運転で、1か月か、2か月か、3か月か、そういう動かし方はある」と述べ、運転期間を限定すべきだとの考えを示した。

●大飯原発、夏だけ臨時稼働「念頭にない」 官房長官

日経 2012/5/21

藤村修官房長官は21日午前の記者会見で、橋下徹大阪市長が言及した関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)を夏の電力需要のピーク時に限って再稼働させる案について「臨時的な稼働は念頭においていない」と否定的な考えを示した。

細野豪志原発事故担当相と斎藤勁官房副長官は19日に関西広域連合の会合で、政府が4月にまとめた新たな安全基準を説明して再稼働に理解を求めた。藤村長官は地元自治体への手続きは「すべてが終わったという判断ではない」と指摘。同時に「野田佳彦首相のリーダーシップのもとで責任ある判断をしたい」と強調した。

●大飯原発 今夏は稼働しない覚悟で

信濃毎日 05月21日(月)

関西電力大飯原発3、4号機の再稼働の是非をめぐり、野田佳彦首相が近く最終判断する意向を表明した。

安全性についてさまざまな問題点が指摘されているうえ、滋賀県や大阪市などが疑問を呈している。そうしたなかで、なぜ近い時期に最終的な判断ができるのか、疑問と言わざるを得ない。

今夏の電力不足を理由に再稼働を急いでいるとすれば、福島第1原発事故の教訓が生かされない恐れがある。

首相は「立地自治体を含めて一定のご理解をいただいたと判断するなら、責任を持ってそういう意思決定をしたい。判断の時期は近い」と述べた。

「(再稼働を)判断した暁には安全性に万全を期した体制を先頭に立ってつくる」とも訴えている。17日のNHK番組である。

立地自治体のおおい町議会が全員協議会で再稼働に同意したものの、同町や福井県は意思表示をしていない。首相は、町議会の同意などから「地元」の理解が得られると判断したのだろうか。前のめりの姿勢が際だつ発言だ。

政府は原発ゼロを想定した今夏の電力需給対策を打ち出している。原発依存度が高い関電管内に対しては、2010年に比べ15%以上の節電を求めている。

経済界から再稼働を望む声が高まっているのは理解できるが、だからといって首相が結論を急ぐのは疑問だ。

第一に、地震や津波対策が十分とはいえない。

防潮堤のかさ上げや免震事務棟の建設などが済んでいないことに加え、若狭湾一帯で「破砕帯」と呼ばれる軟弱な断層の問題が浮上している。とくに敦賀原発は立地が不適格の恐れがある、と経済産業省原子力安全・保安院が指摘したばかりだ。

破砕帯は大飯原発でも確認されている。原子炉建屋近くの最も大きな破砕帯については、3、4号機の増設申請時に関電が調査し問題はないとしているが、敦賀原発問題を受け、再調査を求める声が高まっている。

疑問の第二は、滋賀県、京都府、大阪市など周辺自治体の首長らが再稼働に慎重な姿勢を崩していないことだ。電力消費地である関西圏の理解が得られないままでは、判断できないだろう。

これまでの政府の方針に一貫性が見られないところが問題だ。今夏は原発ゼロで乗り切る覚悟を決め、腰を据えてエネルギー政策を根本から見直す必要がある。

| Trackback ( )

|

09:36 from web

昨日の名古屋高裁の決定。「再審を認めず」という。しかも、検察も被告人側の双方とも主張していない論理を裁判官が組み立てての理由づけ。いくらなんでも、ひどい話。今日は、そんなことを記録⇒◆「疑わしきは罰する」裁判官/裁かれるべき司法⇒bit.ly/L0Yoga

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

昨日の名古屋高裁の決定。

再審を認めず、という予測に反したもの。

しかも、検察も被告人側の双方とも主張していない論理を裁判官が組み立てての理由づけ。

いくらなんでも、ひどい話。

双方主張していない理由を裁判所が用いるなら、双方に意見や反論を求めて、その上で判決や決定で「・・・こうこう、ですよ」と述べるのが筋。

事件の特殊性を横においても、

「裁判所が裁かれるべき」、そういう意見が出てもおかしくない。

今日は、そんなことを記録。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●名張毒ぶどう酒事件 名古屋高裁、死刑囚の再審を認めない決定

(05/25 11:57 東海テレビ)

51年前、三重・名張市で農薬が入ったぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で、名古屋高等裁判所は25日、死刑囚が求めた再審を認めない決定をした。

死刑判決確定から40年。

死刑囚が求め続けている裁判のやり直しは、7回目となった今回も、重い扉は開かれなかった。

決定は、25日午前10時ごろ、検察・弁護側双方に通知され、裁判所の前に集まった奥西 勝死刑囚(86)の支援者らにも伝えられた。

7回目となった再審請求では、殺人などの疑いで逮捕された直後に犯行を認めた奥西死刑囚の自白の信用性が大きな争点となったが、名古屋高等裁判所は「自白は、根幹部分において十分信用できる」として、裁判のやり直しを求めた奥西死刑囚の訴えを認めなかった。

決定を受け、鈴木 泉弁護団長は「考えられない決定です。(裁判所の)暴挙以外の何ものでもない」と語った。

今回の7次となった再審請求では、犯行に使われた農薬が、奥西死刑囚が自白した「ニッカリンT」だったかどうかが最大の争点となった。

弁護側は、奥西死刑囚の自白は強要されたものだとして、ニッカリンTではないと主張した。

これに対し、検察側は犯行に使われた農薬は、自白通りニッカリンTだとした。

今回の審理で、名古屋高等裁判所は、ニッカリンTを再製造して、その成分を分析した。

鑑定結果を受け、名古屋高等裁判所は25日、あらためて、「毒物がニッカリンTで、自白は十分事実と矛盾するとはいえない」として、再審の開始を認めない判断を下した。

一方、決定は、支援者を通じて、名古屋拘置所に勾留されている奥西死刑囚にも伝えられた。

今後、5日以内に特別抗告を最高裁に対して行うことができる。

弁護側は、25日の決定を不服として、最高裁判所に弁護側は特別抗告をすることを明らかにしている。

●再審棄却「裁判官の推論、不当」と弁護団批判 名張事件

日経 2012/5/26

名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求差し戻し審で、奥西勝・元被告(86)の再審開始を認めなかった25日の名古屋高裁決定について、鈴木泉弁護団長は同日午後記者会見し「科学的根拠に基づかない独自の推論による判断で、極めて不当」と批判した。事件から51年余。弁護団は最高裁に特別抗告する方針で、決着までにさらに数年かかる可能性もある。

決定で下山保男裁判長は、事件当時の鑑定で、現場にあった飲み残しのぶどう酒から、奥西元被告が自白した農薬「ニッカリンT」に含まれる特定の副生成物が検出されなかった理由について、鑑定までに少なくとも1日以上が経過していたため、副生成物が水で分解されてなくなったとみる余地があると指摘。「(ニッカリンTを使ったとする)奥西元被告の自白と矛盾はない」とした。

しかし「時間の経過」との見解は検察側も示しておらず、弁護団は会見で「科学に素人の裁判官が推論で再審の扉を閉じた」と反発した。

一方、名古屋高検幹部は「裁判所と検察で説明が違うところはあるが、毒物がニッカリンTでも矛盾しないという点は同じだ」と強調した。

弁護団が特別抗告すると、審理は再び最高裁に移る。高裁に差し戻した前回の最高裁決定は、特別抗告申し立てから約3年かかった。今回も「2年はかかるのではないか」(中堅裁判官)との推測もある。

特別面会人の稲生昌三さん(73)らによると、奥西元被告の健康状態は悪化している。「残された時間はそれほど長くはない。焦りがある」と稲生さんは話す。

●科学鑑定 再審の扉開かず 名張事件、高裁「毒物、矛盾ない」

日経 2012/5/25

名張毒ぶどう酒事件で死刑が確定している奥西勝・元被告(86)の再審請求を25日、名古屋高裁が退けた。

2年余に及んだ差し戻し審では、事件に使われたとされる毒物をめぐり最新の科学鑑定が実施された。

高裁は弁護側の主張を退け、「元被告以外に毒物を混入することができた者はいない」との判断を示した。

最新の科学鑑定によっても、確定判決を覆すハードルが高いことを示した形だ。

●半世紀の審理 再審訴え認めず

NHK 5月25日 12時12分

51年前、三重県名張市でぶどう酒に農薬が入れられ、女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、名古屋高等裁判所は、「犯行に使われた農薬が本人が保管していたものと別だったとは言えない」として死刑囚が求めていた再審を認めない決定をしました。

死刑か無罪か、裁判所の判断が大きく揺れ動いた半世紀にわたる審理は、再び再審の訴えが退けられる結果となりました。

「名張毒ぶどう酒事件」は、昭和36年に三重県名張市の地区の懇親会でぶどう酒に農薬が入れられ、女性5人が殺害されたもので、1審で無罪、2審で死刑となった奥西勝死刑囚(86)が無実を訴えて、再審=裁判のやり直しを求めてきました。

7年前、名古屋高等裁判所はいったん再審を認める決定をしましたが、別の裁判官が決定を取り消し、おととし最高裁判所が農薬の鑑定結果に疑問を投げかけて審理を差し戻していました。

これについて、名古屋高等裁判所の下山保男裁判長は、「犯行に使われた農薬と本人が保管していた農薬の成分に一部違いがあるが新たな鑑定の結果、時間の経過などで成分が分解したと推定でき、農薬が別のものだったとは言えない。犯行を認めた捜査段階の自白の根幹部分は十分信用できる」と判断して、再審を認めない決定をしました。

死刑か無罪か、裁判所の判断が大きく揺れ動いた半世紀にわたる審理は、再び再審の訴えが退けられる結果となりました。

.“自白の根幹部分は信用できる”

「名張毒ぶどう酒事件」は、昭和36年に三重県名張市の地区の懇親会でぶどう酒に農薬が入れられ、女性5人が殺害されたもので、1審で無罪、2審で死刑となった奥西勝死刑囚(86)が無実を訴えて、再審=裁判のやり直しを求めてきました。

名古屋高等検察庁“適切な判断”

名古屋高等検察庁の野々上尚次席検事は、「奥西死刑囚が持っていた農薬が自白どおり犯行に使われたかどうかが核心部分だったが、今回の審理では、科学的知見に基づいて適切な判断がされたものと理解している」というコメントを出しました。

弁護団長“特別抗告の準備に入る”

決定について、奥西死刑囚の弁護団の鈴木泉弁護団長は、支援者に対し「不当決定だ。裁判所は『疑わしきは被告人の利益に』という鉄則をかなぐり捨てたと断ぜざるをえない。直ちに特別抗告を申し立てる準備に入る」と述べ、最高裁で再び争う方針を示しました。

奥西死刑囚“しばらく沈黙”

奥西死刑囚の弁護団の2人が名古屋拘置所を訪れ、本人に直接、決定の内容を伝えました。

弁護士によりますと、決定の内容を聞いた奥西死刑囚は残念そうな表情をし、しばらく沈黙したあと、「ありがとうございました。残念ですが、今後の勝利を信じているので、今まで以上にご支援をお願いします」と静かな口調で話したということです。

弁護士によりますと、1週間前に髪を切り、25日は紺色のシャツに青いベストを着ていたということです。

また、弁護士から今後、特別抗告をする方針を伝えられると、何度も「ありがとう」と答えたということです。

事件の被害者や遺族は

事件の被害者の1人で、一時、意識不明となった神谷すず子さん(85)は、「再審を認めないという決定は当然で納得している。長かったけれど、これで事件に一つの区切りがついたと思う。奥西死刑囚に対して思うことは何もない」と話していました。

事件が起きた懇親会に出席して目の前で姉を亡くした神谷武さん(74)は、午前10時すぎに自宅のテレビで「再審を認めない」というニュースが流れた瞬間、何度もうなずきました。

そのうえで神谷さんは、「妥当な判断だと思う。事件は忘れられないものだが、今回の判断はあくまでも死刑囚自身の話で、私たちには関係がない。これまでの裁判や審理で騒がれるのはつらかった」と話していました。

再審で無罪が確定した2人は

足利事件のやり直しの裁判で無罪が確定した菅家利和さんは、今回の決定について、「非常に腹が立ち、裏切られた気持ちだ。無罪を勝ち取るまで絶対に頑張ってほしいし、そのための応援を行っていきたい」と話していました。

また、45年前に茨城県で男性が殺害されたいわゆる「布川事件」のやり直しの裁判で、無罪が確定した桜井昌司さんは今回の決定について「全然納得のできない決定だ。本人は悔しいと思う。とにかく元気でいてほしいし、この決定を覆していかなければならない」と話していました。

ジャーナリスト・江川紹子さんは

ジャーナリストの江川紹子さんは、「非常に残念だ。裁判所は本人が獄中死するのを待っているのかと思ってしまう」と述べたうえで、「『疑わしきは被告人の利益に』という原則が守られていない。この決定がなされたことは司法の自殺と言える」と厳しい口調で話していました。

●【社説】名張毒ぶどう酒事件 再審認めず “疑わしきは罰する”なのか

東京 2012年5月26日

名張毒ぶどう酒事件の再審を認めなかった決定には、深い疑問が残る。証拠を並べてなお分からないのなら、推定無罪の原則に従うべきではないか。

奥西勝死刑囚を最初に裁いたのは津地裁だった。

裁判員になって法廷にのぞんだつもりで証拠を見てみると、こんなふうになる。

◆裁判員の目で見れば

▽ぶどう酒の王冠に付いた歯形は、鑑定では誰のものかはっきり分からない。

▽その王冠自体、事件当時のものとは違うらしい。

▽農薬を混入する機会は、奥西死刑囚以外の人にもあった。

▽「自白」はある。動機は妻と愛人の三角関係を清算するためという(その後、全面否認)。

▽自白にあった、農薬を入れてきた竹筒は見つかっていない。

証拠をこうしてずらりと並べてみると、裁判員はその中身の乏しさ、あいまいさに、もちろん気づくだろう。

いくら、捜査段階の詳細な「自白」があろうとも、有罪にはできまい。

合理性をもって、彼以外に真犯人はありえないとは言えない。ましてや、死刑事件でもある。一審の津地裁は、当然ながら無罪判決を下した。

捜査が甘かったのである。当時は、まだ自白が「証拠の女王」などと呼ばれていた。自白は極めて重視されていた。

だが、二審の名古屋高裁は一転、有罪とした。王冠について新たな鑑定をしたが決定的な知見はなく、一審とほぼ同じ証拠を見て、有罪とした。

迷走の始まりである。

死刑囚は判決の前の日、前祝いの赤飯を食べた。家庭で最後に口にした母親の手料理となった。

死刑囚はひとりぼっちで再審の請求を繰り返した。途中からは弁護団もでき、七度目に名古屋高裁は再審の開始を認めた。

毒物について、自供したニッカリンTではなかった疑いがあるとした。何と、凶器が違っていたかもしれない、ということだ。

裁判を見直す大きなチャンスだった。しかし、扉はまた閉じられた。同じ高裁の別の部が、同じ証拠を見て検察の異議を認めた。

◆冤罪生む自白の偏重

事件から四十六年もたって、裁判は最高裁にもちこまれた。だが自ら判断せず、農薬について「科学的な検討をしたとはいえない」と言って、高裁にさし戻した。

そして、再審を開始しないという昨日の決定となる。「毒物はニッカリンTでなかったとまでは言えない」とし、検察の主張を支持した。

死刑判決以降の裁判を振り返ると、検察側の物証を弁護側が何度崩そうとしても、裁判所は結局、有罪としてきた。頼りにしたのは、いつも「自白」である。

だが、自白の偏重が数々の冤罪(えんざい)を生んできたのは、苦い歴史の教えるところだ。

刑事裁判では、検察が有罪を証明できないかぎり、無罪となる。裁く立場からみれば、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則である。

昨日の高裁の決定は、弁護側が出した証拠では検察の主張を崩せないという論法である。検察が主張していないことまで裁判官が推論し、有罪とする根拠を補強している。

これでは、まるで「疑わしきは罰する」になってはいないか。

最高裁は再審でも「疑わしきは被告人の利益に」の原則があてはまると言っている(白鳥決定)。それなのに、反対の考え方で再審の扉を閉ざしたように映る。

裁判員裁判の時代である。取り調べの可視化や、全面的な証拠の開示の必要性が叫ばれている。それは、これまでの誤った裁判の反省から出ているものである。

今回の決定は、そうした時代の要請に逆行している。毒ぶどう酒事件から半世紀余。「自白」の偏重は一体いつまで続くのか。今の基準で考え直せないか。

弁護団は特別抗告する。

最高裁は今度こそ自判すべきである。

死刑囚は八十六歳。冤罪が強く疑われた帝銀事件の平沢貞通画伯のように、獄中死させることがあってはならない。

◆司法も裁かれている

私たちメディアも反省すべきことがある。自白偏重の捜査取材に寄りかかった当時の犯罪報道だ。犯人視しない報道への努力は、不断に続けているが、奥西死刑囚を犯人視して報じたという事実は消せない。

奥西死刑囚の獄中生活は、確定囚で二番目に長い。もしも死刑判決が冤罪であったのなら、それは国家の犯罪というほかはない。奥西死刑囚だけでなく、司法もまた裁かれていると考える。

●「ひどい。裁判所は悪魔だ」 島田事件で無罪の赤堀さん

産経 2012.5.25 11:33

1954年に静岡県島田市で女児が殺害された島田事件で死刑が確定し、再審の結果、89年に無罪となった赤堀政夫さん(83)=名古屋市=が25日、名張毒ぶどう酒事件で奥西勝元被告(86)の再審開始が認められなかったのを受け「ひどい。裁判所は悪魔だ。間違っている」と怒りで顔を赤らめながら話した。

この日、介護者の女性とともに名古屋高裁を訪れた赤堀さん。「奥西さんは社会に出られないのか。(亡くなった)奥西さんのお母さんがかわいそうだ」と述べた。

文書で出したコメントには「強い怒りを禁じ得ない。『疑わしきは被告人の利益』を意図的に無視したこの暴挙は、奥西さんの抹殺に手を貸した信じ難い司法の姿である。私たちはこれを糾弾する」と厳しい言葉が並んだ。

| Trackback ( )

|

09:38 from web

毎日新聞の24日の朝刊のスクープ。原子力委員会の小委員会で、正規の会議に出す原案を一部の委員が事業者らと推進に有利に傾く内容に修正していた。信じがたく許しがたい⇒◆核燃サイクル原案:秘密会議で再処理を有利に/今の民主党政権は自民党政権以下⇒bit.ly/Kvucvo

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

19:46 from web

名古屋での講座も済み、一昨日は5月はじめに買った苗木や鉢物を植えて、一区切り。そこで、バラの花などの観賞の目的で「花フェスタ」の公園と、新たな植木や鉢物の品定めに「花木センター」をまわった。その両施設の紹介をした。もちろん温泉にも入って⇒bit.ly/KWmB76

by teramachitomo on Twitter

| Trackback ( )

|

|

|