猛暑が続く。

10日ほど前、今夜は蒸し暑くて寝れそうにないと感じた日、アイス枕を使った。

昨年の猛暑のひどいときに使って、クーラーがなくても快適に寝れた記憶があるので

今年は、早めに使い出した。

快適だった。朝まで、「暑い」、「むし暑い」、「ウンウン」と不快に感じることはまったくなかった。

その後も毎日使っている。

寝苦しい夜は最悪。次の日に疲れも残す。

それが、これ一つで朝まで快適なのだから”今までは何していたんだろう?!”と昨年感じたものだ。

ともかく、夜も快適に寝れるから、このままクーラーもつけなくて良いなら、節電効果は抜群だ。

製品紹介ではないけど、うちで使っているのは次の商品。

厚手のタオルを3.4重ねでは寒すぎる。

私は、7.8枚重ねにしている。

こうすると朝まで冷感を維持している。

先日、量販店で同じような大きさの”まくら”が「390円」ほどで売っていた。

熱さまひんやりやわらかアイス枕 | 製品情報 | 小林製薬株式会社 から

熱さまひんやりやわらかアイス枕製品特徴使用方法使用上の注意. 凍らないからソフトでやさしい

熱さまひんやり

やわらかアイス枕 1,000g 1,100円(税込 1,155円)

.製品特徴冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。

凍らないからやわらかい ピッタリフィットでしっかり冷却

歯痛や打撲・ねんざ等にも最適

|

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

5位あたり

●猛暑日 最多の全国74か所

NHK 6月29日 20時52分

29日は、ことしに入って最も多い全国の74か所の観測点で35度以上の猛暑日となったほか、秋田県を除くすべての都道府県で真夏日となり、この時期としては厳しい暑さとなりました。これから来月にかけて、平年より気温が高めの状態が続くと予想され、気象庁は熱中症に十分注意するよう呼びかけています。

気象庁によりますと、1週間ほど前から南海上の高気圧が大きく張り出して前線が北へ押し上げられ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすくなっています。日中、強い日ざしが照りつけると気温が上がり、連日、地表付近が暖められているので、都市部を中心に夜になっても気温が下がりにくくなっています。

甲府市の場合、今月22日にことし初めて猛暑日となったあと、最低気温が平年より3度から4度ほど高い23度前後までしか下がらない状態が続き、28日、29日と晴れが続いたため、29日は最高気温が38度1分と、この時期としては異例の暑さとなりました。

気象庁によりますと、これから7月にかけて気温は平年並みか、平年より高い状態が続き、厳しい暑さが続くと予想されています。気象庁は熱中症に十分注意するよう呼びかけています。

●猛暑列島、各地で6月の最高気温更新 東電の電力余力は7%割れ

サンケイ

日本列島は29日、晴れ間が広がり、西日本や東日本、北日本の太平洋側で気温が上昇した。74地点で35度以上の猛暑日、511地点で30度以上の真夏日となり、いずれも今年最多を記録。東京・大手町では今年初の猛暑日となる35.1度を観測し、各地で6月の最高気温を更新した。

日本の南海上にある太平洋高気圧が張り出し、梅雨前線が一時的に離れたため、気温が上昇。山梨県甲州市で38.5度、東京都練馬区で36.8度などとなった。30日も西日本から東日本にかけて暑くなるが、週末は梅雨前線の南下でぐずついた天気となる見込み。

東京電力の電力需要は午後1時台に4500万キロワットを超え、午後2時台には東電の予想を上回る4570万キロワットまで増加し、ピーク時供給力(4900万キロワット)の93.3%に迫り、震災後の最大値を更新した。

一方、気象庁は29日、熱中症予防の目安となる「高温注意情報」の運用を7月13日から始めると発表した。気温が35度以上の猛暑日になると見込まれる都府県単位で発表する。

●山梨・勝沼で38.5度=猛暑、熱中症注意-気象庁

時事(2011/06/29-18:34)

日本列島は29日、太平洋高気圧の勢力が強まって広い範囲で晴れ、気温が上昇した。気象庁によると、関東甲信から東海、近畿にかけて35度以上の猛暑日となる所が多く、山梨県甲州市勝沼町勝沼で38.5度を観測するなど、6月の観測史上最高気温を更新する地点が続出した。

真夏のような暑さは7月1日ごろまで続くが、来週は前線が再び南下し、梅雨の天気に戻る見通し。気温の変動が大きいため、気象庁は熱中症に十分注意するよう呼び掛けている。

山梨県では甲府市も38.1度と、最高気温が38度台を記録。37度台は、三重県桑名市が37.5度、浜松市天竜区が37.4度、群馬県館林市が37.3度、岐阜県多治見市と奈良県上北山村が37.0度だった。

主要都市は、東京が35.1度、名古屋が35.6度、大阪が35.3度、福岡が33.1度。

| Trackback ( )

|

2011年版の「男女共同参画白書」が出された。

一定の割合で女性を登用する「クオータ制」の導入の必要性が改めて指摘されている。

裏返せば、現実は厳しく、政権が交替してもパッとしないことと同義に近いか。

とはいえ、世論は確実にその方向に動いている。

このブログ末でリンクしておくけど、

先日、投票された神奈川県の大磯町議会(定数14)の選挙では、

「 現職9人、新人12人、元議員3人の計24人が立候補。

前回の選挙では、女性が8人当選したが、

今回は立候補した8人全員が当選した。 」(読売新聞)

つまり、”落選した10人の全員が男性”という結果。

いずれにしても、大磯町議会は、女性が過半数を占めている。

こういうことが 格別のニュースにならない時代が来てほしい。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

3位あたり

●白書 女性登用増へ新制度を

NHK 6月21日 11時6分

政府は閣議で、ことしの男女共同参画白書を決定し、指導的地位に女性が占める割合を増やすためにも、世界の多くの国で導入されて成果を上げている、国会議員や企業経営者などで一定の割合で女性を登用する「クオータ制」の導入の必要性を指摘しています。

白書によりますと、日本の国会議員に占める女性の割合は、長期的には増加傾向にあるものの、現在、11.3%と、186か国中121位と、国際的に極めて低い水準です。こうしたなか、白書では、世界87の国で、議会議員のうち一定の割合で女性を登用する「クオータ制」が導入されたところ、スウェーデンでは女性議員の占める割合が導入前は38%だったのが現在は45%に、ノルウェーでは、導入前9%だったのが現在40%に増えるなど、成果を上げていることを紹介しています。

また、スペインやフランスでは、個々の企業に対し、女性の取締役を一定の割合で登用することを求める法律が制定されたことが紹介されています。そのうえで、白書では、6年前に閣議決定された、「2020年までに、指導的地位に女性が占める割合を、少なくとも30%程度にする」という政府目標について、現状のままでは達成が難しいとして、日本でも、諸外国の取り組みを参考に、国会議員や企業経営者などで、一定の割合で女性を登用する「クオータ制」を導入する必要性を指摘しています。

●男女共同参画 男性だけの議会なくしたい

琉球新報 2011年6月22日

政府が閣議で了承した2011年版男女共同参画白書は「政治、行政、経済をはじめ多くの分野で政策・方針決定過程への女性の参画は十分でない」と指摘した。

社会の指導的地位に女性が占める割合を高めるため、性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる「クオータ制」など、新たな対策の必要性も訴えている。

実質的な機会均等が期待通りに進まない中では、こうした制度の導入も検討していい。

クオータ制には法律で定める場合の他、政党が自発的に規約で定める場合がある。スウェーデン(一院制)の女性国会議員の比率は45・0%、ドイツ(下院)は32・8%と高い。いずれも主要政党が国会議員候補擁立でクオータ制を取り入れている。

日本の国会議員に占める女性の割合(11年3月現在)は186カ国中121位。衆院で11・3%にすぎない。女性の政治参画は諸外国に大きく後れを取っている。

都道府県議会の女性議員の比率(10年12月末現在)を見ると、沖縄は14・6%で4位。一方で、女性のいない町村議会の割合は全国一で、70%に達する。不名誉と言わざるを得ない。

都市部以外でも、女性が政治の場に積極的に出ていく環境を整える必要がある。男性だけの議会よりは、女性が多く加わった方が、多角的な視点で行政をチェックできるからだ。

県が10年度に実施した男女共同参画社会づくりに関する県民意識調査によると、社会全体で男女の地位が平等だと考えている人は16・0%にとどまり、全国調査の23・2%を大きく下回った。

指導的地位に就く女性を増やすには家族の理解が不可欠だ。家事や子育ての負担を女性だけに押し付けるのは不平等であるという認識を、社会全体で共有しなければならない。

現実には、家庭の事情から、責任あるポストを敬遠する有能な女性もいる。男女を問わず、優れた能力を持つ人が十分に活躍できないのは、職場や地域にとって多大な損失だ。

差し当

たり、男性だけで運営される議会をなくしたい。女性が議員となって審議に加わることは地域活性化にも貢献するはずだ。そのことは企業にも当てはまる。多様な女性の視点を加えることで、企業活動も活性化するだろう。

●社説/女性の政治参画 クオータ制導入は必要か

西日本 2011年6月27日 11:01

「民主主義の基本は議会に男女が同数いること」とまで言うつもりはない。しかし、政治が国民の多様な要望に的確・公正に応えるためには、議会構成は男女の人口比率に近い方が望ましい。

残念ながら、日本の現状はそうなってはいない。男女共同参画社会の実現を提起した基本法の施行から12年。政府は政治や行政などの分野で政策・方針決定過程への女性参画を促してきたが、思うように進んでいない。それが現実だ。

2011年版の「男女共同参画白書」には、政策・方針決定過程への女性の参画が目標どおりに進まない、そんな政府のいらだちがにじむ。

国会や地方議会の議員、行政や企業の管理職など、社会の指導的ポストに占める女性の割合を「20年までに30%程度にする」というのが政府の目標だ。

今年の白書は、その目標達成に向けて性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる「クオータ制」など、積極改善策の必要性を例年以上に強く打ち出した。

クオータ制は、これまでも政策決定過程への女性参画を促す手段として取り上げられてきたが、今回は「実効性のある措置」として各国の実績を例示した。政府が白書を通して導入の検討を求めていると受け止めるべきだろう。

白書によると、世界では87カ国が国政レベルでクオータ制を導入している。女性の議席割当数や候補者割合などを法律で定める国と、政党が自発的に規定している国に分かれるが、いずれも導入によって女性議員の割合が増えた。

欧州の中では女性の政治参画が遅れていたフランスは、01年のパリテ(平等)法施行で女性議員が倍増した。10年時点で国会議員の18・9%、地方議員の47・5%が女性である。

国会議員に占める女性の割合が04年まで5%台で、日本より低かった韓国も法でクオータ制を導入した05年以降、女性議員が増え、いまは14・7%と日本(衆院で10・9%)を上回っている。

日本の女性国会議員の割合は、今年3月時点で世界186カ国中121位だ。国際的に見ても、極めて低い。

選挙クオータ制を導入して久しい北欧諸国やドイツでは、女性国会議員の割合は32―45%に上る。比例代表選挙の順位名簿を男女交互にする、立候補者の男女比を半々近くにするなど、国によって、その手法はさまざまだ。

日本で導入する場合、フランスや韓国のように法で制度化するのか。その際、憲法との整合性はとれるのか。政党の党則や規約などに明記するのか。それとも努力目標にとどめるのか。

ただ、これだけは言える。政策・方針決定に携わる女性が増えれば、社会が求める多様なニーズに、よりきめ細かく対応できるようにはなるはずだ。

男女共同参画週間(23―29日)のいまそんな視点でクオータ制が私たちの社会に必要かどうか。あらためて考えたい。 =2011/06/27付 西日本新聞朝刊=

●国会議員の女性比率、日本は11%、121位

朝日 2011年6月21日

国会議員(衆議院)に占める女性の割合が日本は11.3%(2011年)で、186カ国中121位だったことが、菅内閣が21日に閣議決定した男女共同参画白書で示された。白書では「男女間の格差改善の施策に関して、さらなる検討が必要」と指摘している。

女性国会議員の割合は、スウェーデンが45.0%、ノルウェーが39.6%、ドイツが32.8%と、欧州各国で高い。米国は16.8%、韓国は14.7%だった。この40年間で日本は10ポイント伸びたが、ドイツやノルウェーは約30ポイント伸びていた。

白書では、一定の人数や比率を女性に割り当てるクオータ制の事例を紹介。憲法や法律で議席に女性の割合を定めている17カ国など、87カ国が導入していた。日本は03年に男女共同参画推進本部で、議員や企業の管理職などの女性の割合を「2020年に30%」にする目標を定めたが、達成にはほど遠い状況だ。

●日本は121位…国会議員の女性の割合

(2011年6月21日12時16分 読売新聞)

. 政府は21日午前の閣議で、2011年版の男女共同参画白書を決定した。

国会議員(二院制の場合は下院)に占める女性の割合が日本は186か国で121位で、政治分野での女性参画が遅れていると指摘している。

日本の女性衆院議員の割合は、00年は7・3%、05年は9%だったが、09年の衆院選の当選者では11・3%と増加した。しかし、白書によると、スウェーデン(45%)、ノルウェー(39・6%)、ドイツ(32・8%)などの割合ははるかに高く、日本と深い関係にある中国(21・3%)、米国(16・8%)、韓国(14・7%)も日本を上回っている。こうした国は、性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる「クオータ制」を採っているところが多い。

●大磯町議選舌戦スタート、地震・津波対策目立つ、熱意や行動力アピール/大磯

カナコロ 2011年6月21日

任期満了に伴い21日に告示された大磯町議選(定数14)に、現職9、元職3、新人12人の計24人が名乗りを上げた。前回(22人出馬)を上回る人数で、5日間にわたる激戦が始まった。梅雨時特有の蒸し暑さの中、候補者らは街頭で演説したり、選挙20 件カーで街中を回ったりして有権者に実行力や熱意をアピールした。

町役場で届け出を済ませた各候補は選挙事務所などで出陣式を行い、支持者らを前に第一声を披露。20人弱の仲間が集まった新人候補は「これまでの議員は働きぶりがよく見えないといわれた。ボランティア精神で2倍も3倍も動いて町民に褒められる議員を目指す」と力説した。

現職の男性候補は「有力な新人が出馬しているので危機を感じている。絶対に負けられない」と気合を入れる。元職候補も「二元代表制における議会の役割は重要さを増している。経験と実績を生かして行政をきちんとチェックし、政策を実現させていきたい」と議席獲得を狙う。

今回の選挙20 件は東日本大震災を受けて、地震・津波対策を掲げる候補が目立つ。ほかにも、町経済の活性化、子育て支援、財政健全化策など町民の関心が高いテーマについて持論を訴えている。

候補者の演説を聞いていた同町国府新宿の男性(69)は「候補者がこれほど多く出ているのは町政への不満の一つの表れではないのか。問題意識を持って各候補の政策を見ていく」と話していた。

●大磯町議選:議席争いは混戦激化、投票率は低下懸念も/神奈川

カナコロ 2011年6月25日

26日に投開票される大磯町議選(定数14)は各候補が追い込みに奔走している。前回の22人出馬を上回る24人が立つ乱戦だが、投票率は過去最低を更新した前回並みか、さらに下回るとの見方が強い。一方で、有力新人や元職が名乗りを上げており、現職との議席争いそのものは激しくなりそうだ。

町選挙管理委員会によると、過去の投票率は66・93%(1991年)、64・59%(95年)と下がり、99年には58・67%と初めて60%台を割り込んだ。その後も50%台で前回は52・49%と過去最低を記録している。「統一地方選の時のように大震災による選挙の自粛ムードはないが、全然盛り上がらない。候補者は多数出ていても街頭で動く候補が少ないからではないか」とベテラン現職は指摘する。実際にポスターは張り出しても、姿を見かけない候補者がいるという。そのため投票率アップは難しいとの予想だ。

一方で、ある現職候補は「現職4人が引退し、有力新人が出ている。混戦模様で、自分自身かなりの危機感を覚えている」と打ち明ける。前回選挙の勝敗ラインは500票余り。最後の14議席目を獲得した候補(527票)と次点(519票)の差はわずか8票だった。「今回も勝敗を分けるぎりぎりの戦いは相当激しくなる。前回並みの投票率として、550票がひとつのラインだ」と気を引き締める。

同町選管によると、期日前投票は22、23の両日で計535人と前回よりも96票増えており、制度は定着しつつある。同選管は「候補者が増えた分、それぞれが票を掘り起こして最低だった前回の投票率は上回ってほしい」と期待を寄せる。投開票日には街頭で、投票を呼び掛ける予定だ。

●女性8人全員が当選…神奈川・大磯町議選

(2011年6月27日09時20分 読売新聞)

神奈川県大磯町議選(定数14)は26日、投開票され、新議員14人の顔ぶれが決まった。

同町議選には現職9人、新人12人、元議員3人の計24人が立候補して激戦を繰り広げた。町内10か所で投票が行われ、午後8時45分から、大磯小学校体育館で開票が行われた。前回の選挙では、女性が8人当選したが、今回は立候補した8人全員が当選した。

当日有権者は、2万7613人で、投票率は51・84%(前回52・49%)だった。

| Trackback ( )

|

冷却水を応急で確保しようと躍起になっている東京電力。

昨日、浄化水を動かし始めたら1時間半でストップ、と報道された。

4キロにわたる廃刊の一部が外れて水漏れしていたから、という。

ほぼ全量が地表に流出し、原子炉には注水されていなかったとていう。

その量、約20トン。

どこまでも人為ミスが原因でトラブルを続ける ”科学の粋の原発” 。

これはもう、人為ミスではない。

ところで、先日6月24日のブログで載せたけど 東電は福島・原子炉の地下ダムに反対

福島では、「福島原発の原子炉は、ドロドロに溶けた核燃料が、圧力鍋のような容器の底を破ってコンクリートの土台にめり込み、地下へ沈みつつある。一刻も早く周辺の土中深く壁をめぐらせて地下ダムを築き、放射性物質に汚染された地下水の海洋流出を食い止めねばならない」 と指摘されている。

政府もその方向。

しかし、東電が 株主総会/ 平成23年6月28日(火曜日) の前に、その莫大な費用のかかる計画を公表すると株価がますます下がると、”反対している”という。 |

その株主総会は今日28日。

株主から提案されている議案に、被災地の自治体の2つが「賛成」の意思表示をしたという。かつては、想像さえできなかったこと。

被災地は、それほどまで、「原発さえなければ」との思いであって、脱原発を真剣に受け止めていることの現われ。

このあたりを管轄する中部電力も今日が株主総会。

こちらも、株投資の助言会社が「総会で浜岡廃炉に賛成を」と表明したという。

時代は流れる。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

4位あたり

● 東京電力

第87回(平成22年度)定時株主総会

日 時:平成23年6月28日(火曜日)午前10時

場 所:東京都港区芝公園四丁目8番1号

ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 ボールルーム

・・・・・・・・ |

● 中部電力

第87期定時株主総会

開催日時 平成23年6月28日(火曜日)午前10時

開催場所 名古屋市東区東桜二丁目6番30号 東桜(ひがしさくら)会館

報告事項

1. 1 第87期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 2 第87期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

・・・・ |

●中部電力:助言会社「総会で浜岡廃炉に賛成を」

毎日新聞 2011年6月28日 2時11分

中部電力が28日に開く株主総会に向け、投資家向け議決権行使助言会社「日本プロクシーガバナンス研究所(JPG)」が脱原発や中電浜岡原発(静岡県御前崎市)の廃炉を求める株主提案に賛成すべきだとの助言を初めてまとめたことが分かった。JPGの吉岡洋二所長は理由について東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明している。

JPGは、株主総会の議案を調査・分析し、顧客の機関投資家に対し保有株式の議決権行使について助言している。中電の株主総会で賛成するよう株主に助言した議案は、▽浜岡原発の廃炉▽巨大地震の予想震源域に原発を設置しないことを定款に明記--など計4件。脱原発を求める個人株主ら93人が提案する見通しだ。

これに対し、中電の取締役会は「原発は電力の安定供給と地球温暖化対策のため必要不可欠だ」として、株主の全提案に反対する方針。定款の変更を伴う議案の可決には、出席株主の3分の2以上の賛成が必要なため、可決のハードルは高い。

【工藤昭久】

●脱原発株主提案 2自治体が賛成へ

NHK 6月28日 4時20分

28日開かれる東京電力の株主総会では、一部の株主から原発を廃炉にすることや新設を行わないよう求める提案が出されています。

この提案に対し、東京電力の株を保有する福島県の南相馬市と白河市が賛成する意思を伝えていたことが、NHKの取材で分かりました。自治体が株主として脱原発の態度を表明するのは極めて異例です。

東京電力は福島第一原発の事故後初めて、28日に東京で株主総会を開きますが、古い原発から順番に停止し、廃炉することや、原発の新設や増設は行わず、原発事業から撤退するよう求める提案が株主402人から出されています。

この提案に対して東京電力の株を一定数保有する南相馬市と白河市が賛成する意思を東京電力側に伝えていたことが、NHKの取材で分かりました。このうち南相馬市では、27日、市の職員が東京電力の株主向けのホームページにアクセスし、提案に賛成する手続きを行いました。

自治体が株主として脱原発の態度を表明するのは極めて異例のことです。これについて南相馬市の桜井勝延市長は「南相馬市は、脱原発と再生可能な新エネルギーへの転換を推進しているので、国と東京電力にも同じ立場で協力を求める考えがあったため、提案に賛成した」と話しています。

一方、東京電力の株を保有する福島県は、今回の提案に対して賛否の意思を示す手続きは行わなかったということです。

●海底の土からもストロンチウム

NHK 6月28日 4時59分

東京電力福島第一原子力発電所の沖合の海底の土から放射性ストロンチウムが初めて検出されました。放射性ストロンチウムは骨に蓄積する性質があり、原子力安全委員会は、海産物への影響を慎重に調べる必要があるとしています。

放射性ストロンチウムが検出されたのは、福島第一原発から南北におよそ20キロ離れた場所の沖合およそ3キロに当たる2つの地点で、東京電力が2日に行った海底の土の調査で、ストロンチウム90とストロンチウム89が検出されました。

放射性ストロンチウムは、体内に吸い込むと骨に蓄積してがんを引き起こすおそれがあるとされ、このうち、放射線量が半分になる「半減期」が29年と長いストロンチウム90は、海底の土1キログラム当たり最大で44ベクレルでした。今回の事故の影響で、放射性ストロンチウムはすでに海水や陸上の土から検出されていますが、海底の土から検出されたのは初めてで、原子力安全委員会の加藤重治審議官は「海産物にどのように蓄積されるのかよく分かっていないため、影響を慎重に調べる必要がある」としています。放射性ストロンチウムの海産物への影響を巡っては、農林水産省が茨城県沖や千葉県沖でとれた魚介類を対象に調査を行っていて、これまでのところ検出されていません。

●循環冷却、開始1時間半で停止 福島第1、ホース抜け地表流出

中日 2011年6月28日 01時22分

福島第1原発の事故で、東京電力は27日午後、汚染水から浄化システムで放射性物質を除去し、原子炉の冷却水に再利用する循環式冷却を始めたと発表した。

しかし、約1時間半後に原子炉に水を送るホースが途中で抜けているのが見つかり停止。現在はこれまでのダムの水で冷却している。

東電は27日に原子炉への注水ポンプの電源工事を済ませ、同日午後4時20分から、毎時13トンのペースでタンクにためた浄化済みの水を炉心冷却に使い始めた。

しかし、同日午後5時55分、作業員が流量を調整するため弁を操作しようとしたところ、タンクから原子炉に至る長さ約2キロのホースのつなぎ目が途中で抜けているのが見つかった。1時間半の間に注水用にタンクから送り出した水は約20トンで、ほぼ全量が地表に流出し、原子炉には注水されていなかったとみられる。

事前の試験送水ではホースが抜けているのは見つからなかったといい、東電は28日に原因を調べる。流出した水は浄化済みとはいえ、放射性物質はある程度残っている。ヨウ素が1ミリリットルあたり1000ベクレル前後含まれており、海への放出が許される濃度限度の2万5千倍に相当する。セシウムについても限度の200倍を超えている。(中日新聞)

●【原発】循環注水冷却開始後わずか1時間半で停止

テレビ朝日 (06/27 19:59)

福島第一原発で始まった汚染水浄化システムによる循環注水冷却は、開始からわずか1時間半ほどでストップしました。

細野豪志総理補佐官:「先ほど午後4時20分に循環注水冷却がスタートしました」「システムが完全に安定化していないので、これからもさまざまな障害があり得る」

循環注水冷却は、タービン建屋などにたまり続けている高い濃度の汚染水を浄化して原子炉の冷却用に再利用する方法で、汚染水を増やさずに原子炉の冷却ができると期待されています。しかし、わずか1時間半でポンプにつながるホースが外れ、浄化済みの水が漏れたためストップしました。事前のチェックで漏れはなかったということで、東京電力が調査しています。

●切り札・循環注水冷却が停止…水漏れ懸念あった

(2011年6月27日23時09分 読売新聞)

東京電力福島第一原子力発電所で27日始まった「循環注水冷却」は、汚染水を浄化して再び、原子炉の冷却水として利用するもので、事故収束に向けた工程表「ステップ1」の大きな目標であると同時に、汚染水増加を食い止める切り札と期待されていた。

だが、注水開始後約1時間半で、その注水用配管の水漏れが判明し、いきなりつまずいた。突貫工事の中、ポリ塩化ビニール製の配管を全長約4キロ・メートルにわたってつないだ注水系統は、東電関係者が運用前から水漏れを懸念していた。

循環注水冷却は、タービン建屋などにたまる汚染水が約11万トンに達し、海などに漏れる恐れが高まる中、一刻を争う緊急性の高い作業だった。国も原子炉等規制法の「緊急措置」を適用して、通常の安全審査などを簡略化。東電は本来、年単位の時間が必要なシステム全体の設置作業を約2か月で完了させた。

放射性物質の除去装置、淡水化装置、そしてタンクにためた真水の注水と進むシステム自体も、日米仏の原子力企業の技術を寄せ集めたものとなった。

| Trackback ( )

|

先日発表された、「福島第1原発事故で、欧米へも放射性物質拡散」という旨のデータ、

当然といえば当然。

事故が起きたとき(関東から西日本の人は東に事故現地があるから)、東方向の風には注意と思った人は少なくない。

上記の研究では、

「 内陸部では、局地的に放射線量が高い「ホットスポット」の存在が確認されている。・・・3月14~15日にかけては、東日本の南側を低気圧が通過。原発周辺では南東の風が吹いていた。この風で放射性物質は東北地方の内陸部に運ばれ、雨や雪とともに地表に落ちた様子が再現された。 」 (サンケイ)

と示された。

もちろん、東方向はその日から1日~2日程度と、数日の影響。

「でも、さらに、数日したら(地球を一周して)、西から降ってくるさ」 そう思った。

・・・・今では、地球全体が覆われている。

なお、上記研究の一番は、

「実際にアメリカなどで観測されたタイミングと一致することから、福島第一原発から出た放射性物質が世界中に飛び散ったことを証明できた 」 (テレビ朝日) 。

その研究データの要点も公表されている。

今日は、それらを記録。

(関連 2011年3月29日ブログ ⇒ ◆なんと、「放射能拡散予測(ドイツ気象局)」/福島第1原発:半径10キロ圏、遺体運べず 放射線量高く)

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

3位あたり

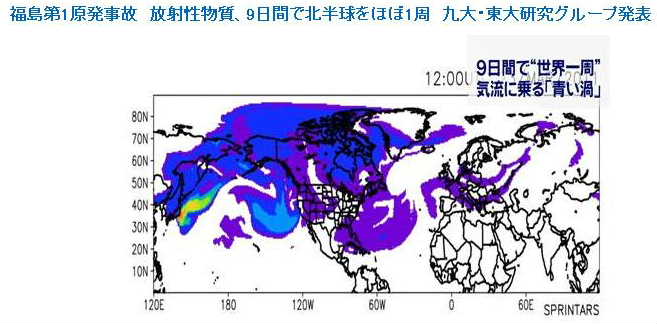

●福島第1原発事故 放射性物質、9日間で北半球をほぼ1周 九大・東大研究グループ発表

FNN 06/23 00:47

福島第1原発事故で、放射性物質が世界に拡散していく様子が、九州大学と東京大学の研究グループが行ったシミュレーションで明らかになった。

日本を起点に渦を巻き、瞬く間に広がる青い帯。

これは、九州大学と東京大学の研究グループが、福島第1原発からの放射性物質が世界に拡散していく様子をシミュレーションしたもの。

東京大学の中島映至教授は「日本から出たものが、地球をどういうふうに取り巻いているかという問題に関するお話でありまして」と話した。

別の角度、北極の真上から見た図について、東京大学・中村 尚教授は「番号が振ってあるのは、原発起源の放射性物質が(実際)観測されたという位置と、それから時系列、時間的な順番を示しています」と話した。

シミュレーションは、3月14日の夜から23日までの9日間のもの。

福島の放射性物質は、この期間で北半球をほぼ1周したことになる。

研究によれば、事故後、地表近くの放射性物質は、東日本を通った低気圧の上昇気流によって、上空5,000メートル以上に巻き上げられ、その後、ジェット気流に乗り、アメリカやヨーロッパまで運ばれたという。

一方、6月22日、福島第1原発では、2号機の原子炉建屋内の写真が新たに公開された。

茶色くたまっているのは地下の汚染水で、水面近くでは、1時間あたり430ミリシーベルト(mSv)もの高い放射線量が計測された。

そのため東京電力では、遮蔽(しゃへい)対策を行ったうえで、作業員が水位計などの設置作業を行ったという。

●低気圧で内陸にホットスポット、1週間後に欧州 九大・東大発表

サンケイ 2011.6.23 12:03

九州大学と東京大学の研究グループは22日、東京電力福島第1原発2号機で3月15日に起きた水素爆発で放出された放射性物質が、海上の低気圧の影響で東北地方の内陸部に拡散し、さらに偏西風(ジェット気流)で太平洋を越え、米国や欧州に到達する様子を再現したコンピューター・シミュレーションの結果を発表した。

福島第1原発の北西方向の内陸部では、局地的に放射線量が高い「ホットスポット」の存在が確認されている。研究グループでは「東日本南側の低気圧による風と雨、雪の影響でホットスポットが生じた」とみている。

シミュレーションは、九大応用力学研究所の竹村俊彦准教授が開発した、大気中の微粒子の全地球的な動きを解析するコンピューターソフト「スプリンターズ」を使用。2号機が水素爆発した3月15日早朝前後の気象条件のデータなどを用いて分析した。

3月14~15日にかけては、東日本の南側を低気圧が通過。原発周辺では南東の風が吹いていた。この風で放射性物質は東北地方の内陸部に運ばれ、雨や雪とともに地表に落ちた様子が再現された。

また、放射性物質は事故直後、地表から1~1.5キロの層に滞留していたが、低気圧に伴う上昇気流で5キロまで巻き上げられ、秒速30メートルのジェット気流に乗って太平洋を横断。3日後に北米西岸、1週間後には大西洋も渡って欧州に達した。

このシミュレーション結果は、米国や欧州各国で観測された放射線量のデータとほぼ一致した。

ただ、放射性物質は上空に巻き上げられた直後から拡散。ジェット気流に乗って東へ流されながらも海に落下し、米国西岸の放射線量は福島原発付近の1億分の1にまで低下した。

九州大の竹村准教授は「放射性物質の拡散に低気圧の影響が大きかったことが分かった。欧米にも到達したが、濃度は急激に低くなっており、人体に影響があるかは全くの別問題」と話している。

●東日本大震災:福島第1原発事故 放射性物質、3日で米に 東大などシミュレーション

毎日新聞 2011年6月23日

東京電力福島第1原発事故で放出された放射性物質が、強い偏西風に乗って北米や欧州に拡散する様子を、九州大、東京大などのチームがコンピューターシミュレーションで再現した。近く発行される日本気象学会のオンライン誌「SOLA」に発表する。

黄砂や大気汚染の拡散予測モデルを使い、原発周辺の放射線量が急上昇した3月14日午後9時以降、放射性物質と想定した粒子(粒径10マイクロメートル、マイクロは100万分の1)の流れを当時の気象条件で解析。放射性物質は濃度を薄めながら太平洋を渡り、放出から▽3日後に米西海岸▽1週間後、欧州全体に広がった。

3月14~15日は非常に強い低気圧が東日本を通過。チームによると、高度1~1・5キロに滞留していた放射性物質の一部が低気圧の上昇気流で約5キロ上空まで巻き上げられ、強いジェット気流(偏西風)に乗って拡散したとみている。シミュレーションでは米国到達時点で原発周辺の約1億分の1まで濃度が下がっていた。【永山悦子】

●【原発】欧米へも到達…放射性物質拡散が明らかに

テレビ朝日 (06/22 17:23)

福島第一原発から出た放射性物質が、アメリカやヨーロッパまでどのように広がったかが明らかになりました。

画像では3月15日、放射性物質が大量に放出された後、低気圧によって地上5キロまで押し上げられ、ジェット気流に乗ってアメリカ、ヨーロッパに到達する様子が分かります。作成したのは九州大学と東京大学の研究グループで、実際にアメリカなどで観測されたタイミングと一致することから、福島第一原発から出た放射性物質が世界中に飛び散ったことを証明できたとしています。

| Trackback ( )

|

ここからは数十キロ圏の福井県敦賀。

その一帯には全国最多の原発が集中する。

そこに存在する特別なシステム。それが、高速増殖炉「もんじゅ」。

”プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料を使って消費量以上の燃料を生み出す”といううたい文句の高速増殖炉。

動き出したけどトラブル続きでとまっている。当初の原因は設計ミスや人為トラブルなど。続く隠蔽。

最近では、”蓋が落下”するというトラブル、さらに、それを引き上げることの失敗というトラブル。

今朝、「引き上げた」旨が発表された。

今回設置されたもんじゅの「過酷事故対応等検討委員会」でも厳しい意見が出された。

ところで、福島では、緊急仮説汚水処理施設が予定の処理能力をまったく達せられないことが先日報道された。

それが、人為ミスが原因だった旨を昨日、公表。

どこをどれだけ信じてよいか・・・すぐ湧く疑念。

福島では、「福島原発の原子炉は、ドロドロに溶けた核燃料が、圧力鍋のような容器の底を破ってコンクリートの土台にめり込み、地下へ沈みつつある。一刻も早く周辺の土中深く壁をめぐらせて地下ダムを築き、放射性物質に汚染された地下水の海洋流出を食い止めねばならない」 と指摘されている。

政府もその方向。

しかし、東電が 株主総会/ 平成23年6月28日(火曜日) の前に、その莫大な費用のかかる計画を公表すると株価がますます下がると、”反対している”という。

そのあたりや関係者の声、状況をまとめた報道記事を最後に記録しておく。

次のようにも書かれている。

「政府当局者の一人がこう言った。『あの(太平洋)戦争でなぜ、指導部が的確、着実に作戦を遂行できなかったか。いまは分かる気がします』」

利権に絡む思惑が状況を作り上げている。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

3位あたり

●【原発】2号機地下に赤茶色に濁った大量の汚染水

朝日 06/22 16:47

作業員が初めて下りた2号機の地下には、赤茶色の汚染水が大量にたまっていました。

21日に撮影した2号機原子炉建屋内では、地下への階段の途中まで赤茶色に濁った水が上がってきています。深さは6メートル以上、表面は毎時430ミリシーベルトと作業員の被ばく限度の250ミリを30分あまりで超える高い線量です。原子炉から漏れた高濃度汚染水に配管のさびなどが混じったとみられます。福島第一原発では、汚染水浄化システムの本格運転が遅れるなか、汚染水の増加を抑えるため原子炉への注水量を減らしたところ、3号機で炉心の温度が上がり始めました。東京電力は、原子炉の冷却と汚染水抑制の両立という難しい課題を抱えています。

●【原発】弁の開閉を逆表示のミス 汚染水が素通り

朝日 (06/23 16:06)

福島第一原発の汚染水浄化システムで、弁を開く表示と閉じる表示が逆になっていたため、汚染水が浄化装置を素通りするトラブルがありました。

福島第一原発の汚染水浄化システムは、除染能力が想定を大幅に下回っていたことなどから、運転が停止していました。東京電力が確認したところ、水の流れを切り替える弁の開閉表示が誤っていて、一部の汚染水が浄化装置を素通りしていたのが原因だということが分かりました。閉めるべき弁が開いていたのに気づかなかったため、汚染水が本来のルートを流れず、浄化装置を素通りしたということです。その後、調整したうえで、23日午前0時40分ごろに試運転を再開しましたが、本格稼働のめどは立っていません。

●もんじゅ

ウィキペディア から

もんじゅは、福井県敦賀市にある日本原子力研究開発機構の熱出力71.4万kWのナトリウム冷却高速中性子型増殖炉である。プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使用して消費量以上の燃料を生み出す高速増殖炉による発電の実用化(商業炉の完成)のための原型炉(次の実証炉の開発研究用)。敦賀半島北端部西岸に位置する。発電プラントは1基(毎分3,600回転で出力28万kW)。

福井県敦賀市白木二丁目1番地に位置する。

「もんじゅ」の名は仏教の文殊菩薩に由来する。若狭湾に面する天橋立南側にある天橋山智恩寺の本尊から来ているといわれる。

1991年から性能試験を開始したが、1995年にナトリウム漏出火災事故が起きたために運転を休止した。運転再開のための本体工事が2007年に完了し、2010年5月6日に2年後の本格運転を目指して10年の計画で運転を再開した。「もんじゅ」を用いて、発電施設としての信頼性の実証、運転経験を通じてナトリウム取扱技術確立、また、高速増殖炉の研究開発の場として今後の利用が予定されている。

しかし、2010年8月26日、原子炉容器内に筒型の炉内中継装置(重さ3.3トン)が落下。2011年1月28日に復旧作業を東芝と契約した。炉のふたにひっかかった燃料交換装置を取り外すのに必要な機器を新たに設計・製作したり、外した燃料交換装置を分解調査する予定。 |

●「もんじゅ」厳しい視線/ 「特殊な炉」盲点見極め急務

(2011年6月19日 読売新聞)

「電源をすべて失っても、自然に、空気で、冷やす仕組みになっています」

福島第一原発の事故を踏まえ、日本原子力研究開発機構敦賀本部に設置された高速増殖炉「もんじゅ」の「シビアアクシデント(過酷事故)対応等検討委員会」(委員長=片岡勲・阪大大学院教授、5人)の初会合。機構側は、原子炉の熱を伝える1次、2次冷却材のナトリウムが自然循環によって「空気冷却器」で冷やされ、原子炉の崩壊熱を除去できると説明した。

普通の原発にはない、もんじゅ特有の安全設計に、委員から「自然循環だけに頼る考え方を変えた方がいい」「仕組みに問題はないのか」などと厳しい意見が続出した。

国内で40年以上の運転実績がある原発(軽水炉)で想定外の事故が起きたことで、まだ開発途上にある「もんじゅ」に向けられるまなざしは、一層厳しさを増している。

◇

もんじゅは、プルトニウム燃料を生み出す必要から、冷却材として液体金属のナトリウムを使用。水や空気に触れると燃える性質があるため、これまでは、ナトリウムが流れる配管破断などの安全対策が注視されていた。

福島第一原発では炉心にいかに水を注入するかが課題となっているが、もんじゅは水を使えない。全電源を失った場合、蒸気発生器につながる2次冷却系の配管の弁が自動で閉じ、ナトリウムが「空気冷却器」に流れるよう、自然循環モードに切り替わる。

運転時の1次系ナトリウムの熱は約530度。解析では、停止時に2次系ナトリウムに伝わるこの熱が、配管を外気にさらしている空気冷却器内を流れて温度を下げ、1次系ナトリウムが、3日間で250度以下の低温停止状態になるという。ただ、本当に機能するかどうか、実際に運転してみないと分からない。

同検討委員会では、「冷やしすぎてナトリウムが固まる恐れがあるのでは」「電源喪失を伴う大事故であれば配管からナトリウムが漏れるのではないか」――。想定外の事故に対するもんじゅへの不安は尽きなかった。1、2次冷却系の配管は3ルートあり、いずれも自然循環が機能しない「想定外」の事態になれば、現システムで打つ手はない。

◇

「地震などでは意外に小さな機器の損傷が(炉の死命を制する)要になる」。今月9日に開かれた機構の「もんじゅ安全委員会」(委員長=西原英晃・京大名誉教授、12人)で電力中央研究所の土屋智子・上席研究員の指摘は鋭かった。

昨年8月、核燃料交換用装置が原子炉容器内に落下して引き抜けなくなったトラブルは、たった1本のネジの緩みが原因だ。1995年のナトリウム漏れ事故も原因は2次冷却系の温度計さや管の設計ミス。いずれも予期せぬ機器が重大な結果を招いた。

会合で京大原子炉実験所の山名元教授は「特殊な炉を開発していくには本当に盲点がないのかを考えるべきだ。技術者は楽観的な結論を探しがち。その姿勢が問われている」とくぎを刺した。

◇

機構は事故後も今年度内に予定する出力40%試験運転を「計画通りに進めたい」(鈴木篤之理事長)とするが、県や敦賀市は安全確保を慎重に見極める方針で、先行きの不透明感が増している。福島の事故後、緊急時の手順書の見直し作業などを進める弟子丸剛英・もんじゅ技術部長は改めて気を引き締める。「もんじゅで事故が起きれば、将来のエネルギー確保に必要と信じる高速増殖炉の開発は終わってしまう」。(藤戸健志)

●もんじゅ炉内に落下した装置、回収へ 過去2回失敗

朝日 2011年6月23日12時40分

日本原子力研究開発機構は23日午前、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の原子炉容器に約10カ月間落下したままだった重さ約3.3トンの装置を撤去する作業を始めた。もんじゅは日本の核燃料サイクルの研究開発のために作られた。機構はこれまでに回収を2度試みたが失敗しており、今回の作業の行方は実用化計画に影響する可能性もある。

燃やした以上のプルトニウムが生成するとされるもんじゅは、1995年のナトリウム漏れ事故で停止し、昨年5月、14年5カ月ぶりに再起動した。しかし同8月26日、核燃料のプルトニウムを装着する際に使う「炉内中継装置」(長さ約12メートル、直径46センチ)が炉内に落下。10月に作業を2回したが抜けず、落下の衝撃で装置が変形している。

23日午前7時45分ごろから、作業員約20人が、装置の引き抜きに使う専用容器「簡易キャスク」(直径1.4メートル、最大長16メートル)の最終調整を始めた。

●もんじゅ炉内落下の装置、引き抜き完了

朝日 2011年6月24日5時36分

高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の原子炉容器から、約10カ月間落下したままになっていた重量3.3トンの装置の引き抜き作業を終えた。

引き抜き作業は当初、23日午後2時ごろから始まる予定だったが、準備作業がはかどらず、実際に始まったのは7時間近く遅れた午後8時50分だった。

落下していた「炉内中継装置」(直径46センチ、長さ12メートル)は衝撃で変形していたため、引っかかっていた炉開口部のさやの部分と一緒に、天井にある大型クレーンでつり上げた。装置等は約8時間かけ、炉開口部の上方に据え付けた専用の容器「簡易キャスク」(直径1.4メートル、最大長16メートル)に直接、収納された。

●「もんじゅ」炉内落下の装置、回収完了

2011年6月24日07時48分 読売新聞

日本原子力研究開発機構は24日、高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)で昨年8月に原子炉容器内に落下した核燃料交換用の炉内中継装置(長さ12メートル、重さ3・3トン)を引き抜く作業を終えた、と発表した。

回収した装置を詳細に点検し、落下の衝撃で炉内を傷つけていないか確認する。

発表によると、クレーンで装置を引き抜く作業を始めて約8時間後の24日午前4時55分に回収を終えた。機構は引き抜き作業のために取り外した炉上部の機器を元に戻し、今秋頃に復旧させる。

このトラブルで機構は、「2012年度内」としていた本格運転開始時期を「13年度内」に変更。今年度内に、発電を伴う出力40%での試験運転を行う予定だ。ただ福島第一原発事故を受け、安全性に対する福井県や敦賀市の見方は厳しくなっており、計画がずれ込む可能性もある。

●福島第2やもんじゅは例外=原発再稼働で海江田経産相

時事 (2011/06/20-21:56)

【ウィーン時事】海江田万里経済産業相は20日、国際原子力機関(IAEA)本部で記者会見し、停止中の原発の再稼働問題に関連し、「福島第1と第2原発、もんじゅ(福井県敦賀市にある高速増殖炉)は稼働させるわけにはいかない」と述べ、当面は再稼働の例外扱いとする方針を示した。その上で「例外を除いて、その他の原発は再稼働していただきたい」と強調した。

経産相は、IAEA閣僚級会合に出席する直前の18日、原発の安全を「宣言」。この日の会見でも「(電力不足で)日本経済に急ブレーキがかかることによって、世界経済も大きな打撃を受ける」と指摘した。しかし、原発を抱える地元自治体の反発は強く、再開のめどは立っていない。

●風知草:株価より汚染防止だ=山田孝男

毎日新聞 2011年6月20日

そろそろ原発以外の話題をとり上げたらどうかと心配してくださる向きもあるが、そうもいかない。福島原発震災は収束どころか、拡大の兆しが見える。この大事と無関係に政局を展望することはできない。

京大原子炉実験所の小出裕章助教(61)といえば、いま最も注目されている反原発の論客の一人だ。原発が専門だが、名利を求めず、原発に警鐘を鳴らし続けてきた不屈の研究者として脚光を浴びている。

その小出が16日、テレビ朝日の番組に登場し、こう発言して反響がひろがった。

「東京電力の発表を見る限り、福島原発の原子炉は、ドロドロに溶けた核燃料が、圧力鍋のような容器の底を破ってコンクリートの土台にめり込み、地下へ沈みつつある。一刻も早く周辺の土中深く壁をめぐらせて地下ダムを築き、放射性物質に汚染された地下水の海洋流出を食い止めねばならない」

さっそく政府高官に聞いてみると、いかにも地下ダムの建設を準備中だという。

ところが、さらに取材すると、東電の反対で計画が宙に浮いている実態がわかった。原発担当の馬淵澄夫首相補佐官は小出助教と同じ危機感を抱き、地下ダム建設の発表を求めたが、東電が抵抗している。

理由は資金だ。ダム建設に1000億円かかる。国が支払う保証はない。公表して東電の債務増と受け取られれば株価がまた下がり、株主総会を乗り切れぬというのである。

筆者の手もとに、東電が政府に示した記者発表の対処方針と応答要領の写しがある。6月13日付で表題は「『地下バウンダリ』プレスについて」。バウンダリ(boundary)は境界壁、つまり地下ダムだ。プレスは記者発表をさしている。

対処方針は5項目。要約すれば「馬淵補佐官ご指導の下、検討を進めているが、市場から債務超過と評価されたくないので詳細は内密に」だ。

応答要領の中でも愚答の極みは「なぜ早く着工せぬ」という質問に対するもので、ぬけぬけとこう書いている。

「地下水の流速は1日5センチメートルから10センチメートルなので、沿岸に達するまで1年以上の時間的猶予があると考えている」

記者発表は14日のはずだったが、東電の株主総会(28日)の後へ先送りされた。

福島原発の崩壊は続き、放射性物質による周辺の環境汚染が不気味に広がっている。株価の維持と汚染防止のどちらが大切か。その判断もつかない日本政財界の現状である。

政府当局者の一人がこう言った。「あの(太平洋)戦争でなぜ、指導部が的確、着実に作戦を遂行できなかったか。いまは分かる気がします」

誰も信じない、東電の「収束に向けた工程表」という大本営発表が続いている。

菅直人を東条英機になぞらえる向きがある。万事に細かく部下を怒鳴るからだ。東条はサイパン島陥落で敗戦濃厚となった1944年7月退陣。後継首相の小磯国昭が8カ月半。さらに鈴木貫太郎に代わり、原爆を二つ落とされ、天皇の聖断を仰いで戦争は終わった。

なぜ、早く停戦して戦禍の拡大を防げなかったか。無理筋の戦局打開案が飛び交い、常識が見失われ、国の意思決定が遅れたからだ。今と似ている。いま最も大事な課題は放射能汚染阻止だ。空論に惑わされず、核心へ集中するリーダーシップが求められている。(敬称略)(毎週月曜日掲載)

| Trackback ( )

|

|

|