今朝、起きて、ネットの御嶽噴火関係のニュースを見ていた。過去数千年のうち、1979年、2007年、今回と、この数十年で3度の噴火と時期が集中しているということは、十分に危険だったのだろう。・・数年前も、久しぶりに登ろうとしていた・・

今朝、山に残され人たちの様子を想像して、かろうじて下山できた人のそれなりの部分は、自分が半ば偶然で帰れたと思うのだろうし・・・などと考えたら、いたたまれない気持ちになり、記録することはやめた。

ところで、福井県敦賀市で民間事業者が経営する処分場「キンキクリーンセンター」へ、他県の市町村などが届け出を大幅に越えた廃棄物を持ち込んでいた問題があった。1999年以前から起きていた問題。しかも、水汚染などの不安、懸念も住民から強く出されていた。

事実を認めようとしない行政だったけど、2000年6月、届け出量の約12倍にのぼることを福井県知事が正式に認めた。そして、9月8日、当該法人及び役員を福井県警に告発した。

この処分場に一般ゴミを持ち込む全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多く、しかも、法令に定めた事前協議を行わず若しくは成立のないままに持ち込んだ8団体のうち6団体が岐阜県内の団体であり、その量も甚だしかった。

県民としても責任を感じたので、私たちは、岐阜県内の市町村(長)等を告発、同時に、知事に申し入れ書を出した。2000年9月18日のこと。

この告発は、岐阜県警から福井県警に移管され、福井県警の担当者が二度ほどこちらまで話を聞きに来たし、その後は2回、敦賀署にこちらが出向いた記憶。

途中紆余曲折があったけど、今回、敦賀市は、行政側を相手に裁判を起こすことを決めたという。

行政機関が行政機関を訴えるきわめて珍しいケースとなる。

福井新聞によれば、

★《敦賀市は環境省の指導から、排出団体にも法令上の責任があると判断。市負担約19億円のうち3分の2の12億7千万円を全国の60団体に請求した。これまでに支払いに応じたのは29団体のみで、計2億6千万円にとどまっている。残る31団体は「法的な支払い責任が明確でない」「負担割合を一方的に決められ、事前に説明がなかった」「もっと安くてもいいのでは」などとして負担に応じず、協議は平行線をたどっている。中には「訴えられて判決が出れば払う」という団体もあると聞く。》

市町村の廃棄物を、違法に業者に処理してもらって、その不法行為の後始末を地元がしなければいけないのに、排出者としての負担を拒むなど、もってのほか。そのあたりの過去の流れや活動、状況をブログにまとめおいた。

ともかく、今日は、今度の土日に名古屋で開く「選挙講座」のレジメづくりをしないといけない。参加者に出していた課題も、昨日、集まってきたので、その整理をして、講座の中で、どのように利用したら参加者の理解がより進むかも思案する。

なお、このブログの元の「gooブログ」が通知してきた昨日9月29日の閲覧数は、8.829 PV 、訪問者は814 IPだった。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

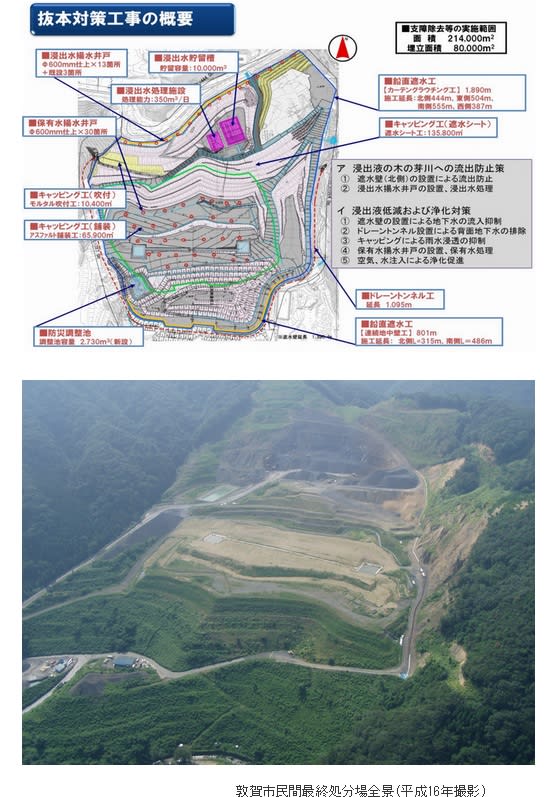

●賀市民間最終処分場抜本対策事業の概要

福井県公式Web 最終更新日 2013年3月27日

県では、敦賀市民間最終処分場に係る不適正処分について、平成18年3月、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に基づく実施計画の環境大臣同意を得て、敦賀市と共同して、支障の除去等のための抜本対策を講ずることとしました。

対策前の状況・・・

抜本対策の内容・・・

|

敦賀市のごみ処分場問題

1件の用語解説(敦賀市のごみ処分場問題で検索)

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

87年に処分場を開設したキンキクリーンセンターが02年に経営破綻し、00年に福井県が搬入を止めさせるまで容量の13倍の産廃と一般廃棄物が運び込まれた。搬入量は東京ドームほぼ1杯分の119万立方メートルで国内最大級。周辺から有害物質が検出され、県と市が対策工事に踏み切った。費用102億円は国が39億円を支援、県が42億円、市が20億円を負担する。市の負担のうち14億円を各団体に請求した。工事は周りを遮水壁で囲み、表面をアスファルトやシートで覆う。( 2008-03-03 朝日新聞 朝刊 1総合 ) |

キ社に7億返済命令 敦賀ごみ問題地裁支部判決【旧朝銀福井信用組合がらみ】

2006 年 12 月 28 日 (福井新聞の速報) http://www.fukuishimbun.co.jp/topics.php?code=14320(12月28日午前10時15分)

許可容量を超えるごみが持ち込まれた敦賀市樫曲の民間最終処分場問題に絡み、事業者のキンキクリーンセンター(敦賀市)などに対する債権を旧朝銀福井信用組合から買い取った整理回収機構が、キンキ社などに約7億4000万円の返済を求めた訴訟の判決で、福井地裁敦賀支部(澤田忠之裁判官)は27日、キンキ社や関連会社、関連会社の社長(55)ら5社7人に対し全額の支払いを命じた。

判決などによると、キンキ社や、処分場の営業活動を行っていた関連会社「サンコーポレーション」(東京都)などは、1998年6月から99年4月の間に同信組に対し総額9億5200万円の債務を負い、7億3983万円の返済が滞っていた。同機構は今年10月に同支部に提訴していた。

|

●敦賀ごみ問題、業者が県に29億賠償請求 【2000年10月6日】

福井(2010年10月6日午前0時00分)

福井県から敦賀市樫曲の廃棄物最終処分場の搬入停止指導を受けたキンキクリーンセンター(本社敦賀市三島町三丁目、板谷治彦社長)は六日、県を相手に営業停止に伴う二十九億円余りの損害賠償を求める訴訟を福井地裁に起こした。同社は、今回の請求額は全損害の一部にすぎず、損害が確定次第、追加請求するとしている。一方、県は九月八日に同社が無許可で処分場を増設したとして県警に告発している。

同社代理人の弁護士と社員三人が午後一時、福井地裁に訴状を提出した。

訴状によると、県は同社が適法な増設の許可申請を出したにもかかわらず、一九九五(平成七)年から「平成三年当時の(増設に対する)反対運動が再燃すると困る」などとして受け取りを拒否。一方で、県内の廃棄物の相当分を処理していたことから「許可申請をしないで増設しろ」と指示したとしている。

また、九二年に県の担当者が「(増設の)必要に応じ改めて事前審査願を提出するよう指導する」とした文書を出したことや、同社には許可申請を行わない理由がないこと、許可を求める立場として公権力には逆らえなかったことなども主張。違法な現状に至った責任は県側にあると訴えている。

さらに、県は問題が発覚した六月、三年半後に閉鎖するという前提で三十万立方メートルの増設を許可、維持管理の資金を積み立てさせるとの解決策を示したのに、八月三十一日になって急きょ搬入を差し止める行政指導を行った。このため同社の業務は九月上旬から停止した。これら県の過失が原因で同社は損害を被っているとして国家賠償法一条に基づき、二十九億千七百十六万六千円の賠償を求めている。

賠償金額の算出については、営業が停止した八月三十一日から本年度末までの損害発生は少なくとも確定したとして、その期間の業務利益と、三年間の代理店契約を結んでいる業者への、同期間分の損害賠償額を累計したとしている。

弁護士は「キンキクリーンセンターは被害者であるにもかかわらず、取引先から契約不履行で損害賠償も求められ経営難に陥っている。何とか存続できるよう努力していく」と話した。

この問題は、同市樫曲にある同社経営の廃棄物最終処分場に、許可量の十三倍以上のごみが違法に搬入されていたことから、責任の所在、後処理の方法など論争が続いている。今回の訴訟は、県の告発に対し同社が取った初めての法的対抗手段。訴訟に対し県廃棄物対策課の矢田真司課長は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

●第15回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品/『匿された日誌~密室ゴミ行政の果て~』

制作:福井テレビ

●敦賀市岡山の組合提訴へ ごみ処分場の負担問題

中日 2014年9月2日

大量のごみが違法搬入された敦賀市樫曲(かしまがり)にある民間最終処分場の対策工事をめぐり、市は一日、費用負担に応じない全国の団体の一つ津山圏域東部衛生施設組合(岡山県奈義町)を相手取り、訴訟を起こす考えを明らかにした。

敦賀市は最も未納額が大きい同組合に対し、処分場の汚水漏れを防ぐ行政代執行の対策工事費など約一億九千二百万円を請求する。八日に開会する九月市議会定例会に提訴に関する議案と訴訟費用を計上した一般会計補正予算案を提出する。

敦賀市はこれまで、環境省の助言に基づき排出元の十八府県の自治体や組合など六十団体に費用負担を要請。だが、岐阜県など十五府県の三十一団体は支払いに応じていない。未納額は約十億円。同市によると、広域の行政間での訴訟は珍しい。河瀬一治市長は「好ましいことではないが、一般廃棄物は排出した所に責任がある。司法でしっかり議論したい」と述べた。

同組合の高井清之事務局長は「法的根拠が明確でなく支払いを保留している。今の段階で訴状は届いていないのでコメントできない」と話した。

●1億9千万円の費用負担を請求 ごみ処分場問題に絡み岡山の事務組合を提訴へ 福井・敦賀市

産経 2014.9.1 23:23

福井県敦賀市は1日、全国から大量のごみが搬入されたまま、経営破綻した同市の民間廃棄物処分場の汚水対策費に関し、ごみを搬出した岡山県津山市などで構成する「津山圏域東部衛生施設組合」に一部負担を求める訴訟を福井地裁に起こす方向で調整していることを明らかにした。

請求額は約1億9千万円。敦賀市の河瀬一治市長は1日の定例会見で「ごみを出したところが責任を持つべきだ」と述べた。同組合側に支払いを求めたが「費用負担の法的根拠が明確ではない」と保留されていた。同組合が2015年度に解散予定であることから提訴を検討していた。

敦賀市によると、処分場はごみ処理業者「キンキクリーンセンター」(02年に経営破綻)が運営。無許可増設を繰り返し、許可量の13倍を超える計約119万立方メートルの一般ごみと産業廃棄物が搬入された。

●【論説】敦賀のごみ問題、提訴へ 現状 全国に周知させたい

(2014年9月29日午前7時25分)

福井県敦賀市は、ごみ民間最終処分場(樫曲)の抜本対策工事費負担を求め、岡山県の一部事務組合を福井地裁に提訴する方針を固めた。市が全国の未納31団体に対し提訴するのは初めてで、行政機関が行政機関を訴えるきわめて珍しいケースとなる。司法判断によりごみ問題が解決に向かうのか、判決の行方が注目される。

同処分場をめぐっては2000年、許容量の13倍を超えるごみの違法搬入が発覚。事業者は経営破綻に追い込まれた。処分場内の汚染水漏れを防ぐため、事業者に代わり県と市が06年度から12年度まで抜本対策工事を実施。工事費約95億円の負担割合は、県が8割で市が2割となっている。

市は環境省などの指導から、排出団体にも法令上の責任があると判断。市負担約19億円のうち3分の2の12億7千万円を全国の60団体に請求した。これまでに支払いに応じたのは29団体のみで、計2億6千万円にとどまっている。

残る31団体は「法的な支払い責任が明確でない」「負担割合を一方的に決められ、事前に説明がなかった」「もっと安くてもいいのでは」などとして負担に応じず、協議は平行線をたどっている。中には「訴えられて判決が出れば払う」という団体もあると聞く。

今回提訴されるのは「津山圏域東部衛生施設組合」で、岡山県津山市など1市2町でごみ処理を行っている。敦賀市が提訴の方針を決めた理由は▽60団体の中でも排出量が3万2千トンと最も多い▽同組合側も司法での解決を望んでいる▽来年度末にも解散の可能性がある―からで早急な対応が必要だったため。

市の環境・廃棄物対策課は、「廃棄物処理法の趣旨からすれば、ごみを搬入したら終わりではなく、そこから出る汚染水を処理するまでが各市町村の責任」と力説する。負担に応じない31団体の中には小規模団体が多く、負担すべきと分かっていても支払い能力がない可能性もある。また、議会の同意を得られなかったり、自治体がごみ問題の実態そのものを把握していないケースも危惧されるという。

環境省はこれまでにも排出団体の支払い責任は明確だとして市に対して全面支援を表明。各自治体から排出団体への指導を促している。それにもかかわらず、一般廃棄物の処理をめぐってこれだけこじれた例は全国的にも珍しい。

同処分場の浄化対策は、産業廃棄物特別措置法に基づき、22年度まで計画が延長された。まだ道のりは遠い。今回の提訴に向けた動きを、長期化が予想される裁判の判決を待つのではなく、ごみ問題の現状を全国に周知し解決につなげるきっかけにしたい。

| Trackback ( )

|

敬服している新聞記者がいる。澄んだ感性と直感、核心に迫る調査や組み立てでまとめられる記事。

まさに、たたかう記者。それが、中日新聞の白井康彦さん。

岐阜県内各地の市民運動の人たちと当時の梶原県政と対峙している頃、岐阜県庁の県政記者クラブに所属していた白井さん。いろいろとお世話になった。

議員と一般向けで、公開講座を開いて講師をお願いしたこともある。

公開講座 行政の多重債務者対策の充実を! /2005年12月3日(土) (主催 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク)

今は編集委員。その白井康彦さんが、本を出版された。

その書影と書籍情報、それと、東京で「出版記念」の催しがあるということで、案内を紹介。

基本の本文とともに、「森永卓郎×白井康彦〔対談〕」も掲載されているらしい。

ちょうど、私たちが今書いている本、数日前に、上野さんから、東京で11月に出版記念のイベントをしようと、具体的な提案があった。

白井さんと、「出版」「イベント」が共通項となったのは妙なこと。

なお、この「gooブログ」から通知されてきた昨日「9月25日のアクセス数」は、「閲覧数 9,939」「訪問者数 692」だった。

しばらく前の、「閲覧数が通常の5割増し」が続いた頃の数より多く、あと、ちょっとで「1日1万」に届くところ。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)

『生活保護削減のための物価偽装を糾す』

白井康彦〔著〕 森永卓郎×白井康彦〔対談〕

あけび書房HP

著者・白井康彦からのメッセージ

厚労省は物価下落を主な理由にして生活保護費を削りました。

物価の下落度を測るための物価指数を独自開発しました。

その物価指数がデタラメで、物価下落率が過大評価され、生活保護費が過剰に削られました。

2012年春からの生活保護バッシングで、生活保護への国民の誤解が拡大。

自民党がその流れを利用して、厚労省に強力に働きかけて、物価偽装が行われました。

物価偽装のカラクリ、生活保護についての誤解、生活保護バッシングからの流れを

中日新聞生活部の白井康彦編集委員が解説します。

この動きは、格差拡大の大きな流れの中で起きました。

そこで、格差拡大についての、森永卓郎氏と白井の対談も収録しました。

プロフィール:

白井康彦(しらいやすひこ)

中日新聞名古屋本社生活部編集委員。56歳。

家計に関係する経済問題、環境問題、貧困問題などを長年取材。

粘り強い調査報道が持ち味。 |

目次

はじめに

第1章 森永卓郎氏に聞く

金持ちたちの「暗黙の共謀」

「暗黙の共謀」が成立!!

大手メディアも勝ち組

国民は無知なほどいい

自己責任にすり替え

富裕層は目に入らない

エリートの考え方

都営アパートで貧しい暮らし

グローバルスタンダード

1人10万円のレストラン

お金をかけない幸せ

「知ったこっちゃねえ」

ニーズがなくなったリベラル

注目される物価統計

統計アクセス能力がない

「私ははやりじゃない」

意図的な生活保護バッシング

「じゃあ、やってみな」

都合よく数字を作った

政治家に言われてやった?

戦況は圧倒的に不利

今回の偽装も氷山の一角

国の基本をなし崩しに

必要なのは金持ち増税

反乱を起こされたら困る

生存権を脅かす流れに抵抗

第2章 生活保護予算は多すぎるのか

諸外国に比べて圧倒的に少ない

為政者側は都合のいい指標を強調

記者クラブ制度と現場取材の関係

「生活保護費が急増」と行政は強調するが

受給者が増える理由をどう考えるか

根本原因は貧困の急速な拡大

現場での体験① 申請同行

現場での体験② 夜回り支援

捕捉率が目立って低いのが日本

海外諸国の捕捉率はどうなのか

第3章 不正受給は多いのか

生活保護全体のわずか0.5%です

不正がはびこると行政は行き詰まる

生活保護の不正受給についての統計

高校生のアルバイト無申告も多い

蔓延している相続税の申告漏れ

武富士創業者の莫大な遺産をめぐる闘争

「若い生活保護受給者が目立つ」は本当か?

大量の「年金プア」が将来は生活保護を受給

第4章 テレビなどでイメージ操作

生保バッシングのこれだけのウソ

バッシング報道の数々の問題点

未熟な報道が流れを一変させた

多重債務問題の報道との比較

バッシング報道を巧みに利用した自民党

「自分で自分の首を絞める」思考法

財務省の生活保護予算抑え込み圧力

第5章 生活保護利用者の実際

ぎりぎりの生活に追い込まれての日々

東北地方の女性の手記

愛知県の病気がちの女性A子さんの場合

愛知県の就労中の男性Bさんの場合

さらに節約している非受給者が数百万人

国民年金と生活保護費の逆転現象?

最後の最後に頼る制度をたたく愚行

第6章 物価指数のイロハ

政府のウソを見抜くための基礎学習

物価、消費者物価、指数ってなあに?

どうやったら指数になるの?

CPIってなあに? だれが計算するの?

生活扶助相当CPIってなあに?

物価指数ってどう計算するの?

簡単な計算例を教えて

計算表を作るとわかりやすいの?

指数の基準時点のルールは?

ウエイトの決め方はどうなの?

基準年が違う物価指数はどう比べるの?

個別の品目も変換できるの?

指数の変換の公式みたいなものを教えて

昔からの物価の動きを教えて

第7章 物価偽装を見抜こう

生活保護基準引き下げの根拠のウソ

生活保護費減額案の主な内容は?

減額の例をいくつか教えて

厚労省は何%物価が下がったと言うの?

4.78%の下落率ってそんなに異常?

都合のいい年を選んだのでは?

では、第2の論点は?

第3の論点は何ですか?

通常の計算の手順は?

2010年基準にそろえると?

厚労省の計算方式のどこが変なの?

2010年は2008年の未来ですけど…

厚労省の方式で下落率が大きくなる理由は?

電気製品の指数は大変身するのですね

指数がすごく小さくなる項目はないの?

電気製品の影響度は?

両方式は変換のタイミングが違いますね

厚労省は何と説明しているの?

電気製品は貧乏だとあまり買えません

テレビの影響が特に大きいようですが?

高く算出される方式なのでは?

おわりに |

| Trackback ( )

|

ここ山県市の9月の定例議会は昨日閉会。

議案に2本に反対した。法律に違背した手続きで条例を定めることはダメと9月8日の議案質疑の本会議で指摘し、閉会まで補正予算を追加上程すれば適法になると述べておいた。

最終日の昨日、違法でないようにするための補正予算は出されなかった。

確信的な違法行為なので、反対討論の要点を記しておく。

案件は、指定管理者のこと。

「指定管理者」として業務を任せる場合にまず、条例での位置づけが必要、その際は、(通常、複数根にわたるケースが多いから)同時に補正予算で債務負担行為を組む必要がある。その後、初めて、受託団体・業者を選定することができ、次の議会で議決を得てから、具体的に契約(協定)に進む。

この際に、「条例や制度を決めるとき、予算が必要な場合は同時に予算を議決しておかなければいけない」という大原則がある。

しかし、山県市は、これを行っていないし、債務負担行為も組んでこなかった。

・・・議員塾の勉強会で講師をしていて、各地の議員の皆さんと予算の勉強をするとき、うちだけは、「指定管理者」に「債務負担行為」が組まれていないことに気付いた・・・・恥ずかしい・・・そう思う。

過去2回議会で一般質問して、「指定管理者」の各種の問題の一つとしてとりあげてきた。

最初の議場の議論では、市の答弁は、「県に照会したら、毎年協定で金額を決めているのだから、債務負担行為を組む必要はないとのことだった」そんな趣旨だった。

2回目となる一昨年12月に一般質問し、続く予算議会で「なぜ、指定管理者に債務負担行為を組まないのか」と指摘。

今年の予算書では、債務負担行為としては計上せず、ただ「調書」の一覧の中に、新規に発生した1件だけをやっと記載した。

「条例制定と予算措置」については、1950年代から旧自治省が全国に通知を出して、徹底を図ってきたから、今の時代に、「次年度から予算を伴うことになる条例を制定もしくは改正するとき、『債務負担行為』としては計上しない」、なんてところがあるのか、と思う。

でも、ここの議会の過去の答弁からは、「岐阜県」が県内の市町村に先のような見解を示しているのだから、ひょっとして岐阜県内はみんなそうなのだろうか・・・と、想像できる。

根は深そう。

ところで、今日は、名古屋高裁での住民訴訟の10月27日の結審に向けて、こちらの最終の書面として「請求の趣旨の変更の申し立て」を、速達で送付する。

昨日、裁判所と調整、今の案で行くことにした。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★反対討論のメモ

「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。

条例は、四国山公園の管理を「指定管理者」に適用しようとする趣旨。

現在の管理は、民間造園業者に年間おおよそ550万円から600万円程度で委託されているとのことだ。これを来年4月から、既に行われている「香り会館」の指定管理も含めて、同一の受託者に指定管理者として任せよう、そのために、10月から11月頃にプロポーザルを行い、相手方を決定、12月議会で「指定管理者の議決」、との方向だという。

山県市では、「指定管理は5年」を基本とすることは、過去のこの議場でも答弁され要る通り、既に実施されている方針である。

つまり、この議案は、「指定管理者」に関して、確実に支出が予定され、かつ、確実に複数年にわたることが予定されているのは明らか。

この場合は、債務負担行為として年数と金額を明示して、議決されることが不可欠。

今回、指定管理しようという条例案は出ているが、補正予算は出ていない。地方自治法では、予算を伴う条例などを議決する場合は、同時に予算が組まれていなければならないとの原則が定められている。

違法な鉄次にくみすることはできないから、反対する。

理由を整理して述べる。

●法律の規定

地方自治法

(予算を伴う条例、規則等についての制限)

第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

この「予算を伴う条例についての制限」の規定が守られないことが問題になることはまずない。ぜなら、自治体財政の基本であり、議案の提案や処理の基本であり、議会事務手続きの原則だから。

これが最近問題になることがある例は、自治体の長の意思とは異なった形で「議員提案で、予算を必要とする条例や制度」が提案される場合だ。つまり、議員提案で条例ができたけれど併せて当初予算の修正や補正予算が議決されていないと、長と意見が違うので協議は成立しない。

だから、長は、再議請求をするケースが実際にある。再議とは、地方自治法の176条4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」との規定である。

●地方自治法222条「予算を伴う条例の制限」)については、古くから解釈と運用は定着している。

【(通知・昭和31年8月 自乙行発24)第一項は、地方公共団体の長が条例案等を議会へ提出する場合の制約であり、「適確に講ぜられる見込みがある場合」とは、必要な財源の見通しが得られることを意味するものであり、具体的には既決予算の範囲内において処理し得ると認められる場合の外、地方公共団体の長が予算案を議会に提案した時をもって、見込みが得られたときと認定すべきものである。

すなわち、本項は条例案を提出する場合はこれに必要な財源を計上する予算案を同時に提出することを要件とする趣旨である。

なお、本条による制限は議会の議員が提出する条例案その他の案件については直接に適用されるものではないが、議員提案の案件についても、本状の趣旨に沿うて運用されるべきは当然である。】

【(通知・昭和31年9月28日 自丁行発82)「予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」とは「関係予算案が議会に提出されたときをいう」】

【(実例・昭和32年9月25日 自丁行発159) 議会が予算を伴うような条例その他の案件を提出する場合、法239条の4(現行=222条)第一項の規定の趣旨に則って、予め長との連絡を図って財源の見透等意見の調整をすることが適当である。】

そして、

●(債務負担行為)

第二百十四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

●2年前にも、国は通知を出した。そのことは、この議場でも市長に示して、債務負担を組むことを求めた

「指定管理者制度の運用について」(/総務省自治行政局長 /平成22年12月28日総 行 経 第 3 8 号

「指定管理者制度は、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。

『指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。』」

●では、市の現状はといえば次だ。

市は今年度から他の指定管理のうちの一件について債務負担行為を組んだ。予算書180頁、「社会体育施設指定管理料」で「限度額21620万円」、翌年度以降については、「27年度から30年度で1728万円、一般財源1728万円」と明示されている。

●先日9月8日の本会議質疑でこの問題を指摘し、「閉会までに補正予算として債務負担を組むことは十分にできるし、何も支障もない」と述べた。市は、検討した結果として、「補正予算を追加上程しない」というのだから、確信的だ。

技術的にできないことではない。

●9月8日の答弁では、「12月には、債務負担行為を組む」という。そうなら、なおさら、今組んで、法律の求める状態することが不可欠。

しかも、地方自治法 第2条 16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

●以上の諸点、一つずつを個別に判断しても、総合的に判断しても、山県市長は、違法状態を認識しながら、これを放置するという市の考えは到底認められない。よって、 「議第58号(資料-1 議案書81頁)公園の設置及び管理に関する条例」「議第61号(資料-7 H26年補正予算(3号))」に反対する。

|

指定管理者制度の運用について/PDF 346KB

総 行 経 第 3 8 号 平成22年12月28日

各都道府県知事

各指定都市市長

殿各都道府県議会議長各指定都市議会議長

総務省自治行政局長

指定管理者制度の運用について

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられたところです。

本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の5に基づき助言します。

なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。

記

1 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。

2 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。

3 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。

4 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。

5 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。

6 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。

7 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮すること。

8 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。

|

| Trackback ( )

|

先日9月18日、国土交通省が「平成26年都道府県地価調査について」とする調査結果を公表した。データがインターネットにアップされているので、少し見た。

3大都市圏は連続して上昇、全国の地価は下落、等とされている。東京、大阪、名古屋に集中していく傾向が端的・・・か。ブログに張り付けておく。日本地図の県別色分けで見れば、歴然としている。あまりに露骨、もしくは極端な、地域別の"色違い"。

データを見つつ、報道を見た。

東京新聞の社説が明快だった。社会や状況の読み取り方の一つを示している。

★《このところの景気停滞も読み取れる内容だ。消費税増税後で初の地価調査はアベノミクスの息切れ感を映し出した。》

★《懸念は、四月の消費税増税をはさんで足元は地価改善の動きが鈍っている・・これを証明するように、八月の首都圏マンションの発売戸数は大きく落ち込んだ。これまで地価が改善してきたのは、異次元金融緩和で低利の資金が潤沢に供給され、財政出動の拡大と相まって不動産市場に投資が集中したことや、景況感の改善でオフィス需要が高まったからだ。しかし、消費税増税と相次ぐ物価上昇が景気回復を吹き飛ばした。》

★《アベノミクスは地価改善に一定の効果があったとはいえ、その恩恵に浴したのは主に大都市である。景気や地価の回復が遅い地方にとっては、むしろ物価上昇など副作用の方が大きかった。地価や景気の先行きは不透明感が増している。》

★《消費税再増税を凍結するとともに、旧来型のばらまきではなく、費用対効果を追求した効率的な経済政策に努めなければ、デフレに逆戻りしかねない。》

・・・ということで報道のいくつかを記録。

●三大都市圏、住宅地上昇 地方8割下落/東京 9月18日

●全国の地価下落幅1.2%に縮小、3大都市圏は2年連続上昇=国土交通省/ロイター 09月18日

●【社説】基準地価 景気の停滞感が表れた/東京 9月19日

そのあとは、「国土交通省 平成26年9月18日」発表の次のデータにリンクした。

●平成26年都道府県地価調査について

★平成26年地価調査結果の概要

●国土交通省地価公示・都道府県地価調査 検索地域選択(都道府県)

●個別地点(基準地検索)についての情報はこちら → 標準地・基準地検索システム

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●三大都市圏、住宅地上昇 地方8割下落

東京 2014年9月18日

1平方メートル当たりの地価が最高額となった東京都中央区銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」

国土交通省は18日、今年7月1日時点の都道府県地価(基準地価)を発表した。東京、名古屋、大阪の三大都市圏は住宅地の平均が前年比プラス0・5%で6年ぶりに上昇に転じ、商業地も上昇幅が拡大。地方圏も下落幅が縮小し、政令指定都市などで回復した。ただ地方圏全体では下落地点が80%を占め、大都市とそれ以外の地域の二極化は顕著だ。安倍政権の経済政策「アベノミクス」による景気回復の裾野が全国規模に広がっていない状況が裏付けられた。

国交省は、回復傾向について「金融緩和による低金利が商業地などへの投資を後押しし、住宅ローン減税も効果が出ている」と分析している。

●全国の地価下落幅1.2%に縮小、3大都市圏は2年連続上昇=国土交通省

ロイター 2014年 09月 18日

9月18日、国土交通省が18日発表した2014年7月1日時点の都道府県地価調査(基準地価)は、全国の住宅地・商業地を含む全用途平均で前年比1.2%の下落となり、5年連続で下落率が縮小した。

[東京 18日 ロイター] - 国土交通省が18日発表した2014年7月1日時点の都道府県地価調査(基準地価)は、全国の住宅地・商業地を含む全用途平均で前年比1.2%の下落となり、5年連続で下落率が縮小した。

3大都市圏では0.8%上昇し、2年連続の上昇となった。地方圏の下落率も1.9%と、3年連続で下落率が縮小した。都市開発やオリンピック効果に加えて、地方でも交通アクセスの改善や外国人観光客増加の効果が表れた。

用途別にみると、商業地は全国平均で1.1%下落し、リーマンショック以降7年連続の下落となったが、下落率は5年連続で縮小した。堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動きが全国的に見られたことも押し上げ要因となった。

住宅地も1.2%下落と23年連続の下落となったが、下落率は5年連続で縮小。住宅着工件数は増税に伴う反動減で減少傾向だが、土地取引は引き続き動意があり、地価への影響は限定的となっている。特に、利便性や住環境が良好な住宅地では上昇基調を強め、それが周辺住宅地の上昇につながっている。

地方の地価上昇地域をみると、北陸新幹線開業に向け商業地への需要が堅調な金沢駅が15.8%上昇し、商業地全国1位の上昇率となった。また新東名高速道路開通に伴い、「新富士IC」に近い工業地では物流関連用地の需要が堅調で、富士駅も2.4%上昇するなど、交通アクセスの向上が地価を押し上げる例が目立つ。

外国人観光客の増加を反映して、北海道倶知安町では円安を契機としたオーストラリア人の別荘地需要等が活発化、倶知安駅では6.9%上昇した。このほか、京都市の京阪祇園四条駅は店舗新規出店需要が高まり、6.2%上昇した。

被災地の住宅地でも、宮城県が2年連続で上昇。特に石巻市郊外では、移転需要が強く16.7%上昇と、住宅地で全国1位の上昇率となった。福島県では、いわき市で高い上昇となるなど上昇地点が大幅に増加し、昨年までの下落から1.0%の上昇に転じた。岩手県も被災住民の移転需要が根強く、下落率を縮小した。

東京・大阪・名古屋の3大都市圏では、住宅地が0.5%上昇し6年ぶりの上昇となった。商業地は1.7%の上昇で、2年連続の上昇。五輪新設会場周辺では、勝どき駅でマンション向け用地需要が高まり10.8%の上昇、名古屋駅も再開発進展で10.6%上昇した。

基準地価は各都道府県が毎年7月1日における調査地点の価格を調査・公表し、国土交通省が全国状況を取りまとめている。今回の調査地点は2万1740地点。国土交通省が実施する地価公示(毎年1月1日時点の調査)と実質的に相互補完的な関係となっている。

●【社説】基準地価 景気の停滞感が表れた

東京 2014年9月19日

国土交通省が発表した全国の基準地価は、全体的に地価底入れ感を示しつつも、このところの景気停滞も読み取れる内容だ。消費税増税後で初の地価調査はアベノミクスの息切れ感を映し出した。

地価が適度に上昇することは経済にとって望ましい。東京、大阪、名古屋の三大都市圏では、前年に比べて住宅地が六年ぶりにプラスに転じ、商業地は昨年に引き続き上昇し、上昇率も拡大した。

全国平均では住宅地、商業地ともに依然として下落だが、下落率は1%強にまで縮小、土地デフレは終息に近いとみるむきもある。

一年という期間でとらえれば、順調のようにもみえる。しかし、懸念されるのは、四月の消費税増税をはさんで足元は地価改善の動きが鈍っていることだ。基準地価(七月一日時点)と公示地価(一月一日時点)の共通地点で半年間の地価動向をみると、全国で最も地価の回復が早かった名古屋圏は一~七月の上昇幅は大きく縮小し、東京圏も同様の動きである。

これを証明するように、八月の首都圏マンションの発売戸数は大きく落ち込んだ。実売を示す契約率は、好不調の目安となる70%を一年七カ月ぶりに割り込んだ。消費税増税に伴う反動減に加え、建設業の人手不足や資材の高騰の影響は深刻で、今後の地価動向に暗い影を落としそうだ。

二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックを控えた東京湾岸地区や、リニア中央新幹線と大型再開発計画が進む名古屋駅周辺など特殊な事情で高い上昇を示す地点はある。だが、地価が広く安定的に推移するには、景気持ち直しとそれに伴う不動産の実需が欠かせないことは言うまでもない。

これまで地価が改善してきたのは、異次元金融緩和で低利の資金が潤沢に供給され、財政出動の拡大と相まって不動産市場に投資が集中したことや、景況感の改善でオフィス需要が高まったからだ。しかし、消費税増税と相次ぐ物価上昇が景気回復を吹き飛ばした。

アベノミクスは地価改善に一定の効果があったとはいえ、その恩恵に浴したのは主に大都市である。景気や地価の回復が遅い地方にとっては、むしろ物価上昇など副作用の方が大きかった。

地価や景気の先行きは不透明感が増している。消費税再増税を凍結するとともに、旧来型のばらまきではなく、費用対効果を追求した効率的な経済政策に努めなければ、デフレに逆戻りしかねない。

●平成26年都道府県地価調査について

ホーム>報道・広報>報道発表資料>平成26年都道

平成26年9月18日

国土交通省では、平成26年都道府県地価調査の結果をとりまとめましたので、お知らせいたします。

●都道府県地価調査について

都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものであり、昭和50年から実施されています。

●平成26年調査地点数

21,740地点(宅地:21,231地点、林地:509地点)

●調査結果

調査結果は、土地総合情報ライブラリー(http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2014/index.html)にて公表しておりますので、ご覧ください。

※個別地点の価格については、平成26年9月19日(金)掲載予定(当日はアクセスが集中するため、非常につながりにくい状況が予想されます。)

|

★平成26年地価調査結果の概要 平成26年地価調査結果の概要

平成25年7月以降の1年間の地価について全国平均では、住宅地、商業地ともに依然として下落をしているものの下落率は縮小傾向を継続。

三大都市圏平均では、住宅地が上昇に転換し、商業地は昨年に引き続き上昇し上昇率拡大。また、地方圏平均では、住宅地、商業地ともに下落率縮小。

地価公示(1月1日時点の調査)との共通地点で半年毎の地価動向をみると、三大都市圏では、住宅地、商業地ともに後半上昇傾向がやや弱まる。

また、地方圏の住宅地は後半横ばいとなり、商業地は後半の下落率が縮小。

上昇地点数の割合は全国的に増加。特に三大都市圏では、住宅地の1/2弱の地点が上昇、商業地の2/3強の地点が上昇。一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点は増加しているが、依然として8割弱の地点が下落。

【住宅地】

住宅ローン減税、低金利等の施策による住宅需要の下支えや景況感の改善による住宅需要拡大等もあって、都道府県全てで下落率縮小や上昇率の拡大等が見られる。特に利便性、住環境等良好な住宅地では上昇基調を強め、また、その周辺部の住宅地に上昇基調の広がりが見られる。

圏域別にみると、

東京圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となり、1年を通して上昇に転じた。特に東京都は全国1位の上昇率となり、また、東京都以外では東京都心部への交通利便性が良好な地域で上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半はやや上昇を弱めている。

大阪圏は、上昇地点及び横ばい地点の割合が増加し、下落地点は4割弱となり、1年を通して上昇に転じた。特に京都市、大阪市、北摂エリア及び阪神間を中心に上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半はやや上昇を強めている。

名古屋圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となり、上昇率を拡大した。特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域の多くで上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

地方圏は、8割弱の地点が下落しているが、上昇地点の割合の増加や下落地点の割合の減少が続いている。宮城県は上昇率を拡大し、福島県、沖縄県は下落から上昇に転じた。

【商業地】

低金利等による資金調達環境の改善や景況感の改善、消費動向改善を背景に都道府県全てで下落率縮小や上昇率の拡大等が見られる。また、堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動きが全国的に見られ、上昇又は下落率縮小となった要因の一つとなっている。

三大都市圏を中心に上昇となった都府県が見られるが、主要都市の中心部などでは、店舗について消費動向は堅調で、また、オフィスについても空室率は概ね改善傾向が続き、投資用不動産等への需要が回復している。更にBCP(事業継続計画)等の観点から耐震性に優れる新築・大規模オフィスへの動きが継続して見られるなど、高度商業地や再開発等の進む地域で上昇基調を強めている。

圏域別にみると、

東京圏は、上昇地点の割合が増加し、3/4強の地点が上昇となった。埼玉県、千葉県は下落から上昇に転じ、東京都、神奈川県は上昇率を拡大した。なお、半年毎の地価動向をみると同率の上昇となった。

大阪圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となった。京都府は下落から上昇に転じ、大阪府は上昇率を拡大した。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

名古屋圏は、上昇地点の割合が増加し、6割強の地点が上昇となった。愛知県は上昇率を拡大し、特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域の多くで上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

地方圏は、8割弱の地点が下落しているが、上昇地点の割合の増加や下落地点の割合の減少が続いている。宮城県で上昇率が拡大し、滋賀県は下落から上昇に転じた。

|

●国土交通省地価公示・都道府県地価調査

検索地域選択(都道府県)

地図上でご希望の都道府県名を1つ選択してください。さらに、市区町村名を1つ選択して検索ができます。

複数の地域を選択して検索したい場合は → 複数検索地域選択へ

詳細な地名を入力して検索したい場合は → 検索地域指定(地名入力)へ

土地総合情報システムでは、詳細~大字の縮尺の地図で地価公示・都道府県地価調査の地点が

地図上でご確認できます。 → 土地総合情報システムへ

※都道府県内の全件を検索したい場合は、「都道府県単位で検索」にチェックをいれて、ご希望の都道府県名を一つ選択してください。

都道府県単位で検索(都道府県地価調査の林地を検索したい場合は必ずチェックをいれてください。) |

| Trackback ( )

|

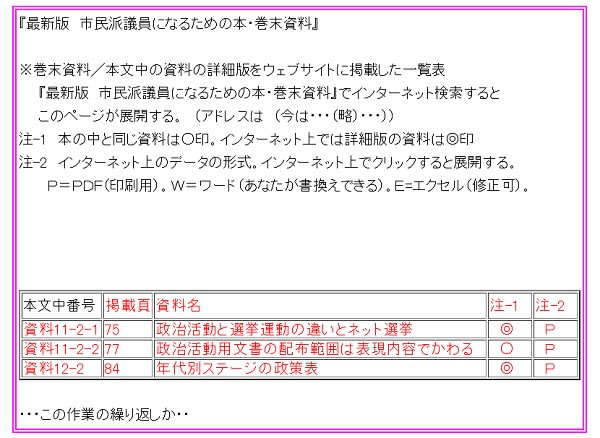

今年春から書いていて、一昨日から印刷所に回った本の巻末には、できるだけお役立ち情報を提供しようと工夫がしてある。

とはいえ、ページ数が増えることは確実だったから、出版社からは、"抑える"よう至上命題が突きつけられていた。

3月末に初校を書き上げたとき、編集者からも減らすよう注文が来た。

本文も一部減らしたけど、「説明のための資料・図表」を大幅に減らすことにした。

とはいえ、読者には、大事な情報や便利な情報は提供したい。

そこで、ネット上にデータを置くことにし、本の巻末には、そのそれぞれの資料にリンクしたページ、いわば、「仮設のトップページ」の紹介(画面のコピペのような体裁)とアドレスの表示だけしようという方針にチェンジ。

この本は、ネット選挙のことも詳しく書いているので、ちょうど、ネットを駆使しての便利の大幅アップの手法は、似合うと自賛。

本の印刷が始まったので、そろろそ、インターネットに載せるページ作りもしなければいけないと、巻末ページの「リンク付き『表』」を作る作業。

ブログやウエブに、ホームページ作成ソフトを使わずに「表」を作るのは初めて。

インターネットでちょっと調べてみたら、簡単に分かった。意外なほどに簡単だった。

・・ということで、今日のブログは、その、お試し作成を始めた表のイメージと、肝心の「文中資料の一覧」とのリストを全部公開。「お役立ち情報」のページは、表づくりが確定したら載せよう。

これを表にして、見やすしてからアップしようという意図は、あくまで、ユーザー目線で、かつ、より有益な資料を、より多く提供したいとの思いから、

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』の 巻末資料(2頁)は、次。

◆ 本文中の資料の詳細版をウェブサイトに掲載した一覧表

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』でインターネット検索すると

このページが展開する。 (アドレスは (今は・・・(略)・・・))

注-1 本の中と同じ資料は○印。インターネット上では詳細版の資料は◎印

注-2 インターネット上のデータの形式。インターネット上でクリックすると展開する。

P=PDF(印刷用)。W=ワード(あなたが書換えできる)。E=エクセル(修正可)

さらに、大サービスで

◆ いろいろな手法を使うためのお役立ち情報や事例など

本文関連の資料をウェブサイトに掲載したデータ一覧表

(インターネット上ではこの「一覧」のそれぞれにリンクあり)

こんな段階。こんな調子で・・

あとまだ、未解明なのは、表中の文字色をセルや行ごとに変える方法は分かったけど、一括して色を変えれないか・・・・そこを調べることが残った。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

基礎データ(原稿)は、以下。

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』

※巻末資料/本文中の資料の詳細版をウェブサイトに掲載した一覧表

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』でインターネット検索すると

このページが展開する。 (アドレスは (今は・・・(略)・・・))

注-1 本の中と同じ資料は○印。インターネット上では詳細版の資料は◎印

注-2 インターネット上のデータの形式。インターネット上でクリックすると展開する。

P=PDF(印刷用)。W=ワード(あなたが書換えできる)。E=エクセル(修正可)。

本文中番号 掲載頁 資料名 (一部は略) 注-1 注-2

資料11-2-1 75 政治活動と選挙運動の違いとネット選挙 ◎ P

資料11-2-2 77 政治活動用文書の配布範囲は表現内容でかわる ○ P

資料12-2 84 年代別ステージの政策表 ◎ P

資料13-4 92 リーフレットに入れるメッセージ例 ○ P

資料15-2 102 告示日までに準備のチェックリスト ○ P

資料15-5 106 「公選はがき」あて名書きの注意 ○ P

資料16-2 113 インターネットでできること、できないこと ◎ P

資料17-1 121 いよいよ告示日、選挙カーと事務所 ○ P

資料18-1 127 選挙カー・ドライバーへの注意事項 ○ P

資料18-2-1 129 連呼マニュアル〈マイクの使い方〉 ○ P

資料18-2-2 129 連呼マニュアル〈初級編・上級編〉 ○ P

資料18-2-3 131 連呼マイクの例〈政策、スタンス、終盤〉 ○ P

資料20-3 146 8軸レーダーチャート ◎ P

資料20-5 148 タイプ別 傾向と対策 ○ P

資料23-4 169 議会に活動能力があるとき、ないとき ◎ P

資料25-6 183 発言取消要求書・処分要求書 ○ P W

資料26-2 186 予算編成スケジュール ○ P

資料27-6 198 再議請求書のひな型 ○ P W

資料28-4 203 一般質問?テーマえらびからホンバンまで ○ P

資料28-5-1 207 「一般質問の組み立て」フォーマット ○ P

資料30-3 219 「議会で抱えている問題」対処法 ○ P

資料38-7 271 情報公開度チェック・リスト ○ P

資料40-3 285 住民監査請求原案づくり用のフォーマット ◎ P W

資料48-4 328 市民にできること、議員にできること ○ P

|

これを表にして、見やすくしてから、アップする計画。

あくまで、ユーザー目線で、かつ、より有益な資料を、より多く提供したいとの思いから、

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』

※巻末資料/本文中の資料の詳細版をウェブサイトに掲載した一覧表

『最新版 市民派議員になるための本・巻末資料』でインターネット検索すると

このページが展開する。 (アドレスは (今は・・・(略)・・・))

注-1 本の中と同じ資料は○印。インターネット上では詳細版の資料は◎印

注-2 インターネット上のデータの形式。インターネット上でクリックすると展開する。

P=PDF(印刷用)。W=ワード(あなたが書換えできる)。E=エクセル(修正可)。| 本文中番号 | 掲載頁 | 資料名 | 注-1 | 注-2 |

| 資料11-2-1 | 75 | 政治活動と選挙運動の違いとネット選挙 | ◎ | P |

| 資料11-2-2 | 77 | 政治活動用文書の配布範囲は表現内容でかわる | ○ | P |

| 資料12-2 | 84 | 年代別ステージの政策表 | ◎ | P |

・・・この作業の繰り返しか・・

|

参考にしたウェブサイト情報は以下。

| Trackback ( )

|

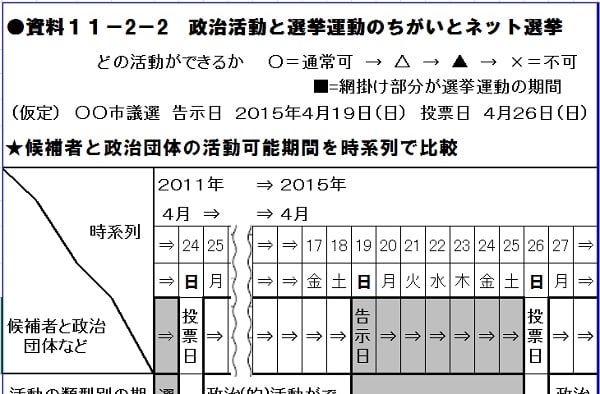

来春の統一地方選は、投票日は来年4月12日、26日となった。

過去の例から年末頃に正式に法律が成立して「統一地方選」の期日が確定する、らしい。

ともかく、法案の提出時で、実質確定したとみてよいだろう。(関連報道をこのブログの後半にまとめておく)

《公職選挙法では、地方自治体の首長や議員の選挙は任期満了日前の30日以内に行うと定められている。ただ、国民の選挙への関心を高めるため、4年に1度特例法を制定し、日程を統一して実施している。来春の統一選の対象は、来年3月1日から5月31日までに任期が満了する首長と議員。》(時事通信) (なお、沖縄県内統一地方選は、いま進行中)

この来年4月の選挙期日のことは、今書いている本の関係で、今年の3月に"予測"した。

漠然と、県議や政令市の選挙の投票は4月の第2週ごろ、市町村はその2週間後の第4週の日曜日投票、というイメージは持っていた。しかし、間違ってはいけないので、そのあたりも過去のデータで確認した。

書いている本は、市町村議員の選挙が念頭にあるので、過去の例を調べて、予測が当たる可能性、それとはずれる可能性、どちらも検討して、

一般の市議選なら「4月19日告示、26日投票」とみた。ということは、県議選や政令市などはその2週間前の「12日投票」と導かれる。

なぜ予測が必要だったかというと、選挙運動と政治活動の時期・期日による違いや、できること、できないことなどを本文で書くのだけれど、それをカレンダーの分かりやすい表にしたかったから。ネット選挙の位置づけも明確に分かるようにした。

(追記 2015年2月6日ブログ⇒ ◆「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙直前講座」の案内が出ました/中日新聞生活面)

もちろん、連続で開いている「選挙講座」でも、その「4月26日投票」のXデーまでの6カ月の工程表なども使うから、カレンダーが必要。

(2015年1月28日ブログ⇒ ◆4月の統一地方選のため/「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙直前講座」開催と申込案内)

本の原稿は、昨日、「6校」が済んで、印刷所に回った。後は、出版社と編集者の点検を受けただけで、ゴーサインが出る。

( 追記 ◆『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポジウム 11月14日(金) )

その、資料の頭部分のカレンダーだけ、掲載しよう(原稿段階の表)(ネット選挙の部分などは、ここではカット。本を買って、見て)。

●資料11-2-2 政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙

・・・・・・(以下、カット)・・・

|

本の目次の選挙関連などをピックアップしておく。

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』

寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース

376ページ(6部 50章 233節) A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税

(★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』

★ ブックサービス通販⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』)

上野千鶴子 プロデュース

「この本を読んで議員になりました」

全国各地からお礼の言葉が届いた初版に、

ネット選挙など、最新情報を加えて大幅改訂!

これ以上ないほど、手の内をさらした決定版!

2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読!

立候補から選挙運動、当選まで……。議員活動の完璧なノウハウが満載。

「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」(上野千鶴子・序文より)

◎市民派議員になるための序文――3.11以後の地方自治のために/上野千鶴子

目次

第1部 市民の政治 3章12節

第2部 勝てる選挙 17章76節

第4章 市民型選挙とは

第5章 市民型選挙をたのしもう

第6章 立候補をどう決めるか

第7章 家族との関係

第8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか

第9章 選挙をささえる仲間をどうつくるか

第10章 カネがなくても選挙はできるか

第11章 公選法をどう使いたおすか

11-1公職選挙法とはなにか

11-2政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい

●資料11-2-1 政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙

●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる

11-3法でどこまで許容されているか

11-4選挙違反はしない

第12章 政策・公約をどうつくるか

第13章 リーフレット・ニュースのつくり方のじっさい

第14章 メッセージをどう届けるか

第15章 告示日までになにを準備するのか

第16章 インターネットは市民派のためにある

16-1インターネット上のメディアの使いわけ

16-2 ネット選挙解禁でできるようになったこと、できないこと

●資料16-2 選挙運動・政治活動の可否

16-6ネットを使いこなして当選しよう!

第17章 いよいよ選挙ホンバン!

第18章 候補者としてメッセージを伝える

18-1選挙カーの運行のノウハウ

●資料18-1 選挙カー・ドライバーの方への注意事項

18-2選挙カーからの連呼のノウハウ

●資料18-2-1 連呼マニュアル〈マイクの使い方〉

●資料18-2-2 連呼マニュアル〈話し方〉

●資料18-2-3 連呼マイクのパターン例〈政策、スタンス、終盤の参考例〉

18-3候補者の演説のコツ

18-4候補者の演説の組み立て方

18-5投票日はどうすごすか

18-6当選はゴールではなくスタートです

第20章 当選するための8つの要素

20-1 ひと目でわかる「わたしの選挙の分析」

20-2 当選するための8つの要素

20-3 8軸レーダーチャートを大公開

●資料20-3 8軸レーダーチャート

20 -4選挙で当選する人・落選する人

20-5チャートを活用して選挙で勝つ!

●資料20-5 タイプ別・傾向と対策

第47章 選挙は進化する

計 6部 50章 233節

|

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●投票日は来年4月12、26日=来春の統一地方選-政府

時事(2014/09/19-20:02)

政府は19日、2015年の統一地方選の投票日について、都道府県と政令市の首長、議員選挙は4月12日、それ以外の市町村の首長、議員選挙は同26日とする方針を固めた。期日を定める臨時特例法案を今月29日召集の臨時国会に提出する。全国で1000弱の選挙が行われる見通しだ。

統一地方選は4年ごとに実施され、都道府県と政令市は4月の第2週、市町村は第4週の日曜日に投票が行われるのが通例。

公職選挙法では、地方自治体の首長や議員の選挙は任期満了日前の30日以内に行うと定められている。ただ、国民の選挙への関心を高めるため、4年に1度特例法を制定し、日程を統一して実施している。来春の統一選の対象は、来年3月1日から5月31日までに任期が満了する首長と議員。

前回11年の統一選では、東日本大震災の影響で、被災地の首長と議員選挙の実施が難しかったため、これらの地域では日程が延期、分散された。被災自治体からは日程の「再統一」を求める声もあり、議員立法での対応が取り沙汰されているが、実現は不透明だ。

●投票日は来年4月12、26日=来春の統一地方選―政府

うおる 時事通信社 2014 年 9 月 20 日

政府は19日、2015年の統一地方選の投票日について、都道府県と政令市の首長、議員選挙は4月12日、それ以外の市町村の首長、議員選挙は同26日とする方針を固めた。期日を定める臨時特例法案を今月29日召集の臨時国会に提出する。全国で1000弱の選挙が行われる見通しだ。

●統一地方選:投票は4月12日と26日 総務省方針

毎日新聞 2014年09月20日

総務省は19日、2015年の統一地方選について都道府県と政令指定都市の首長と議員選挙の投票は4月12日、政令指定都市を除いた市区町村の首長と議員選挙の投票は26日とする方針を固めた。政府関係者が明らかにした。選挙期日を定める臨時特例法案を、今月29日召集の臨時国会に提出する。

統一地方選は北海道、神奈川、福井、三重、奈良、鳥取、島根、徳島、福岡、佐賀、大分の11道県の知事などが対象となる見込みだ。(共同)

●選挙:名古屋市議選 統一地方選日程で行う方針 来年4月12日投票 /愛知

毎日 2014年06月10日

名古屋市選管は9日、任期満了(来年3月12日)に伴う同市議選を来年4月3日告示、同12日投開票の統一地方選の日程で行う方針を決定した。統一選の前半で実施される県議選と同日選となる見通しだ。

市選管事務局によると、統一選に関する臨時特例法がこれまでと同じ内容で制定されることが前提となる。来春の統一選に関する特例法案は現時点では国会に未提出で、従来通りなら年末ごろに成立するという。【井上直樹】

●統一地方:新人健闘27%占める、女性議員も増 /沖縄

20140908(琉球新報)

2014年沖縄県内統一地方選は7日、名護、沖縄、宜野湾、南城、石垣の5市と6町13村の議会議員選挙の投票が一斉に実施され、竹富町を除く23市町村議選が即日開票された。8日午前2時までに総定数337議席は全て確定した。当選者は現職が235人当選したのに対し、新人は91人と当選者のうち27・0%を占めた。20代は新人3人全員が当選した。41人が立候補した女性は34人が当選し、南城市、八重瀬町では合併後初の女性議員が誕生した。

竹富町を含めた24市町村の全有権者数に対する投票者率は61・26%で、前回2010年に比べて2・26ポイント低下した。投票率が最も高かったのは与那国の97・14%、最低は南風原町の48・85%だった。

24市町村議選には総定数349人に対し422人が立候補し、競争率は1・2倍の少数激戦となった。竹富町議選(定数12)は8日に開票される。

定数が2削減された宜野湾市議選(定数26)は、佐喜真淳市長を支える与党が引き続き多数を占めた。4月に8年ぶりの保守市政となった沖縄市議選(定数30)は39人が立候補する激戦となり、桑江朝千夫市長を支える市政与党が過半数を守った。陸上自衛隊沿岸監視部隊の配備などが争点となった与那国町議選(定数6)は7人の争いとなり、野党新人が当選し、町政与党多数から与野党が3議席ずつを分け合う形となった。

統一地方選は今後、伊平屋村議選が14日投開票、うるま市議選が10月5日投開票、豊見城市長選が同12日投開票、渡嘉敷村長選が同26日投開票される。11月16日には県内政局の天王山となる県知事選を迎える。

(琉球新報)

| Trackback ( )

|

かの号泣県議の野々村氏が兵庫県警の任意の取り調べに、「カラ出張認める供述 野々村元県議 不正支出大半も」(東京)、「元兵庫県議、345回出張『ほとんど行かず』」(読売)、と認めている、という。

その各地の議会の実態が表に出てきている。東京新聞【私説・論説室から】(9月17日)では、ジャーナリストとしての反省が書かれている。

★ ≪政務活動費と新聞の役割≫ 《抜かりがあったと、反省しきりだ。あちらこちらの地方自治体の議会で不適切な使い方が問題となっている「政務活動費」である。法律ができた二〇一二年八月当時、政務活動費に関する社説は一本も載っていない。問題意識が欠けていたと、認めざるを得ない。》

問題を認識し、広く伝えることが改善のために、いかに大事か。

しばらく前に、相川俊英氏の「diamondオンライン」の「地方自治“腰砕け”通信記」には、議会を楽しく傍聴する方法が書いてあった。

★《あなたのまちの「トンデモ議員」を炙り出せ! 地方議会の9月定例会を、楽しく有意義に傍聴する法》

今書いている本でも、議会や議員のチェックの方法などが示してある。

下記に関連の節のタイトルなどを紹介しておく。

出版社の担当者も「いよいよ佳境」と昨日の朝のメールで書いて来た。そして、最終の校正を昨日済ませた。

昨日13時15分の岐阜地裁の住民訴訟が終わって、一件所要を済ませて帰った15時過ぎ。

予定通り、メールの添付ファイルで、PDFとして「前回修正がかかった22ページ」分が送られていた。

夕方までに5回目の校正。修正すべきところが残った「5ページ」に赤字で書き込み。

それをスキャナでカラーでとって、全部を1本のワードに貼り付け、保存したら、そのままでは20MBと重たかった。そこで、PDF保存したら2MBになった。

それを出版社と編集者、プロデューサーに送信しておいた。

ところで、今日は、議会の一般質問。私は、14時か14時半ごろからか・・

9月に3日に通告したのは次の3問。

★ ◆情報公開の基本姿勢と推進について(答弁者/市長、総務課長)

★ ◆市の選挙で市の委員や補助団体を利用してよいのか(答弁/市長)

★ ◆市の入札制度改革と課題、今後について(答弁者 市長、企画財政課長)

●2014年9月30日 刊行予定!

議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』

寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース

A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税

⇒ 現在、アマゾンで予約受付中です。

上野千鶴子 プロデュース

「この本を読んで議員になりました」

全国各地からお礼の言葉が届いた初版に、

ネット選挙など、最新情報を加えて大幅改訂!

これ以上ないほど、手の内をさらした決定版!

2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読!

立候補から選挙運動、当選まで……。議員活動の完璧なノウハウが満載。

「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」(上野千鶴子・序文より)

◎市民派議員になるための序文―3.11以後の地方自治のために/上野千鶴子

目次から

第5部 市民派議員のはたらき方 6章21節

第42章 しがらみのない自由な立場で仕事をする

42-1市民派議員は、それでも権力者

42-2仲間とどうつきあうか/代理・代弁はしない

42-3市民とどうつきあうか/口利き、利益誘導はしない

第43章 おカネとどうつきあうか

第44章 公金は適法・適正に使うべき

44-1議員報酬はどう使うか

44-2政務活動費は適正に使う/不正をなくすために

44-3費用弁償、旅費、日当をどう考えるか

44-4選挙公営で不正をしない

第45章 市民に、なにを、どう伝えるか

45-1市民になにを伝えるのか

45-2市民にどう伝えるか

45-3情報収集にメディアをどう使いこなすか

第46章 市民派議員は、だれとどう手をつなぐか

46-1市民派議員はどこでなにを学ぶか

46-2市民派議員のネットワークはなぜ必要なのか

46-3市民派議員がヨコにつながる

第47章 選挙は進化する

第6部 市民のたたかい方 3章17節

第48章 首長や行政に不満があるとき

第49章 議会や議員をかえる

49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する

49-2市民が動けば影響力は大きい

49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる

49-4選挙の前年に直接請求する

49-5あなたが選挙に出る

|

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●カラ出張認める供述 野々村元県議 不正支出大半も

東京 2014年9月18日

政務活動費で日帰り出張など不自然な支出を繰り返していた兵庫県の野々村竜太郎元県議(48)が、県警の任意の調べに「出張はほとんど行っていない」と供述していることが十八日、捜査関係者への取材で分かった。

捜査関係者によると、県警のこれまでの調べで、切手代として計上した政務費の大半で商品券などの金券を購入していた疑いなどがあることも分かっており、野々村氏はこれらの不正支出の大半を認める供述をしている。県警は動機や使途についても聴き、詐欺容疑での立件に向け捜査を進める。

収支報告書によると、野々村氏は二〇一三年度、東京や城崎温泉(兵庫県)など四カ所への日帰り交通費として、領収書を添付しないまま、百九十五回分、計約三百万円を政務費から支出。

捜査関係者によると、そのほとんどについて、行っていないことを認める供述をしているという。

野々村氏は、一一年度から受け取った政務費千八百三十四万円を全額返還している。

●元兵庫県議、345回出張「ほとんど行かず」

読売 2014年09月18日

兵庫県の野々村竜太郎・元県議(48)による不自然な政務活動費(政活費)支出問題で、野々村氏が県警の任意の事情聴取に対し、収支報告書(2011~13年度)に記載した345回の日帰り出張(計約800万円)について、「ほとんど行っていない」と説明していることが、県警関係者への取材でわかった。

野々村氏は政活費に関し、「大半は議員活動に使っていない」とも言っており、県警は詐欺容疑などで書類送検する方向で裏付けを進める。

県警関係者によると、野々村氏は、虚偽の記載をした理由を「(前払いで一括受領した)政活費を返還したくなかった」と説明。一方、初当選した11年度から今年6月までに受給した政活費計1834万円は、すでに全額が返還されている。

●東京新聞【私説・論説室から】 ≪政務活動費と新聞の役割≫

東京 2014年9月17日

抜かりがあったと、反省しきりだ。あちらこちらの地方自治体の議会で不適切な使い方が問題となっている「政務活動費」である。法律ができた二〇一二年八月当時、政務活動費に関する社説は一本も載っていない。問題意識が欠けていたと、認めざるを得ない。

あらためて国会の記録や議事録を読んでみる。当時与党だった民主党と自民、公明両党など四会派が、すでに認められていた「政務調査費」の名称を変え、使途を広げる地方自治法の改正案を提出し、成立させた。

この国会最大の焦点は消費税増税問題だった。私たちの新聞は野田佳彦民主党政権の公約違反を厳しく批判していたが、政務活動費にまでは目を向けていなかった。政務調査費の不正支出を追及してきた市民オンブズマンが警鐘を鳴らしていたにもかかわらずだ。

号泣会見ですっかり有名になった前兵庫県議の不正使用を明るみに出したのは、地元紙である神戸新聞の調査報道だった。

米大学の研究によると、地元紙が廃刊となった「新聞のない街」では、地方選の立候補者が減少して現職の勝率が上昇、投票者数も減る傾向にあるという。発信が減ることで、政治への関心を薄れさせたのだろう。汚職と腐敗が増えたという報道もある。

ネット時代とはいえ、権力監視という新聞の役割は変わらず、その責任は重い。あらためて肝に銘じておきたい。 (豊田洋一)

●あなたのまちの「トンデモ議員」を炙り出せ! 地方議会の9月定例会を、楽しく有意義に傍聴する法

2014年9月2日 diamondオンライン/「相川俊英の地方自治“腰砕け”通信記」【第108回】

あなたもトンデモ議員を発見できる? 地方議会の9月定例会を傍聴してみよう

この夏、日本中を騒がせた話題の1つが地方議員の不祥事だ。議員としてのみならず、社会人としても許されぬ先生方の情けない言動が全国各地で表面化した。その勢いは一向に衰えず、今もなお日本列島を覆いつくしている。

まるで日替わり定食のように登場する破廉恥議員に多くの人が驚き呆れ、そして、嘆き悲しんだ。なかには「一体、誰がこんな人間を議員に選んだんだ!」と、怒りを抑えきれない人もいる。

そんな方々にぜひともお勧めしたいイベントが近々、全国各地で一斉に始まる。地方議会の9月定例会である。地方自治体の多くが年に4回、定例議会を開く(以前は法律で年4回開会と規定されていたが、現在は法改正されて回数制限なしに)。

一般的に3月と6月、そして9月と12月である。このうち3月定例会は翌年度予算案の審議を行い、前年度の決算審議を9月定例会でやる。絶好のタイミングではないか。この好機を逃さずに、議会に足を運んでみることをお勧めしたい。

自分の目で「我がまちの先生方」の仕事ぶりをじっくり観察してみたらどうだろうか。テレビで何度も取り上げられた仰天議員さんらに負けず劣らずの「逸材」が、地元の議会にこっそり潜んでいるかもしれない。

地方議会の傍聴は無料で、議員の紹介なども不要。予約などのややこしい手続きを取る必要もなく、満席で中に入れないなどということもめったにない。行列せずに簡単に自分の席を確保でき、しかもタダ。普段着のままぶらりと立ち寄っても何ら問題なく、途中退席も可能だ。

当然のことながら、傍聴席での飲食は厳禁。ヤジもダメ(議場内はOK)。大きないびきをかかない限り、居眠りを注意されることもない。議会傍聴のハードルは住民が思っているほど高くない。

考えてみれば、それも当然のことなのだ。1人ひとりの住民が主権者であり、住民に選ばれた議員や首長は住民の代理人、ないしは代弁者にすぎない。つまり、選んだ側の住民こそが主役であるはずなのだ。ただしそんな住民にとって、議会には難点が2つある。

平日開会と難解な議場内のやり取り 大変でも実際に傍聴するのが一番

1つは、議会の開会が平日の昼間である点だ。仕事に追われる勤め人には時間のやり繰りがつきにくい。そうした住民のために、インターネットでのライブ中継や録画放送を実施する自治体が増えている。そちらを利用する手もあるが、やはり現場で生のやり取りに接するのが一番だ。

2つめの難点は、議場内のやり取りがわかりにくくてつまらない点だ。だが、議場でのやり取りの内容が理解できなくても、我がまちの議会の実像に触れる意味は大きい。退屈さにじっと堪えながら傍聴しているからこそ、色々なものが見えてくるからだ。例えば、議員個々の仕事ぶりや能力、人間性である。

ニュースで連日、お粗末な議員ばかりが取り上げられるので誤解してしまうのも無理からぬことだが、地方議員の中には真面目に活動し、しかも高い能力を持っている方たちも存在する。議員個々の力量や人間性は実に様々で、ピンからキリまで揃っている。議員個々の能力に大きなバラつきがあるのは、どの議会にも共通する現象だ。もちろん、議会によって有能な議員が多い、少ないといったレベルの違いは生じている。

そうした議員個々の力量は、本会議や委員会での弁論に耳を傾けることで見えてくる。玉石混交状態の議場の中から、議員本来の役割を果たそうと努力する人物を探し出すことをお勧めしたい。「宝探し」でもするつもりで傍聴しても良いと思う。どんな地方議会にも1人くらいはいるはずだ。ライブなので、ワクワク感が高まるに違いない。

議会を傍聴していると、議会や執行部側の姿勢といったものも見えてくる。それは住民に対する姿勢で、きちんと住民側に顔を向けて議論をしているか否かという意味である。

議会では行政用語を飛び交わせる議論となりがちで、そうした言葉に馴染みのない住民にとってはわかりにくいこと極まりない。そうした点を斟酌せず、住民にわかりやすく伝えようとする意欲と努力、能力を欠いたまま議事を進行してしまうケースも多い。住民を置き去りにしたまま、議会・行政ムラの仲間内でのやり取りに終始してしまうのである。

傍聴する住民に資料を配布せず、「黙って見ていろ」と言わんばかりの議会もある。もっとも、傍聴者が誰もいないといったケースも珍しくないが。

質問議員の日時と質問事項を掲載、住民に親切な亀岡市議会

全国各地の地方議会を傍聴してきて良い意味で驚いたことがある。昨年9月に京都府亀岡市議会を取材した時のことだ。市役所ロビーの情報コーナーに市議会の資料が用意されていた。

持ち帰り自由だったので、何気なく一部を手にとってみて驚いた。それは近々始まる9月定例会の一般質問の予定表だった。質問議員の日時と質問事項、さらには質問要旨などが事細かに掲載されていた。一般質問する議員は23人に上り、資料は35頁もの小冊子となっていた。各議員が事前に提出した一般質問通告書を取りまとめたものだった。

一読すると、各議員が何を考え、どこに関心を持って質問するかがよくわかる。住民への情報提供として、これほど親切で的確なものはないだろう。

亀岡市議会では会派ごとの代表質問はなく、一般質問のみとなっている。それもほとんどが一問一答方式だ。議員は26人なので、このときの定例議会では正副議長と監査委員を除く全ての議員が一般質問に立ったことになる。議員同士の切磋琢磨により、活性化した議会となっているように思われた。

「相模原市議会をよくする会」の赤倉昭男代表。本質的な議論が議会で充分になされていないと指摘する

「目的なしで行くから議会傍聴がつまらないんです。明確な目的を持って傍聴すると面白いですよ。たとえば、自分が票を入れた議員の議会での姿をチェックしに行くとか……」

こう語るのは、神奈川県相模原市で市議会の傍聴を続けている赤倉昭男さん。

15年に及ぶ議会傍聴歴を誇る赤倉さんは、「相模原市議会をよくする会」(以下、よくする会)という住民団体の代表。議会傍聴などで市議1人ひとりの議員活動ぶりを継続的にチェックし、住民から見た評価を4年ごとに「議員通信簿」としてまとめ、公表している(連載第20回参照)。通信簿の作成・公表はすでに3回を数えており、来年春が4回目となる。

よくする会の活動により相模原市議会の議場内の雰囲気は激変した。私語や居眠り、ヤジや離席といっただらしない行動は姿を消した。傍聴席で目を光らせる会員たちの存在が抑止力となったのは間違いない。

議員たちにとってよくする会は「煙たい存在」となったが、無視するわけにもいかなくなった。むしろ、その存在を強く意識せざるを得なくなったのである。それを象徴するのが、8月9日に開かれた「市民と議員の意見交換会」だ。よくする会が主催したもので、議員9人が参加した。極めて珍しいことに、全会派の議員が勢ぞろいしたのである。

・・・・・・・・・(略)・・・

議会を継続して傍聴するのが大事 議員通信簿で注目すべき25の評価項目

議員通信簿で注目すべきは、25の評価項目だ。これらは9つの観点に分けられており、まずは「基礎的能力」だ。調査・情報収集能力や議案に対する分析・評価能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、基礎知識など評価項目は6つ。

2つめの観点は「質問の頻度・内容」(3項目)だ。さらに、「公約言及度」(2項目)や「議場内の態度」(4項目)、「改革意欲・問題意識」(3項目)、「議会報告」(3項目)、「政務活動費」(1項目)、「人格」(2項目)と続き、最後は「好感度」(1項目)である。

赤倉さんたちはこれらの評価シートを広げて議員ごとに採点し、さらに会員同士で侃侃諤諤の議論を重ねて最終的に会としての評価を下すのである。

赤倉さんは、「議会を継続して傍聴することが大事です。少なくとも1つの定例会を通して見ることをお勧めします。それから今は本会議よりも委員会が主流となっています。委員会の方が議員の資質がよくわかります」と語る。

議員通信簿の作成に活用する議員評価シートのようなものを各地の住民が独自に作成し、それを持参した上でそれぞれの議会を傍聴するというのはいかがだろうか。色々な発見に結び付くことになるのではないだろうか。

また、各自治体の議会事務局ももっと工夫を重ねるべきではないか。資料配布はもちろんのこと、開会前に傍聴者に対して当日の議会の見所や質問議員のプロフィールなどを解説するサービスを、行ったらどうだろうか。主権者である住民にそのくらいのサービスをしてもよいと思うのだが。

それとも議員と執行部は、ともに本音では「議会傍聴する住民がいない方が良い」とでも思っているのだろうか。

ぬるま湯に浸かって楽チンする地方議員をそのまま放置しておく余裕など、どこの自治体にもないはずだ。個々の議員の資質と働きぶりをきちんとチェックし、問題ありとなったら退場(落選)させなければならない。それが主権者の権利であり、義務でもある。

まずは、議員の仕事場である議会を傍聴し、議員個々の実像をしっかりと観察することをお勧めしたい。議会改革は、議員だけで行うものではない。主権者である住民が当事者として加わらない限り、真の議会改革も真の行財政改革もあり得ない。

|

| Trackback ( )

|

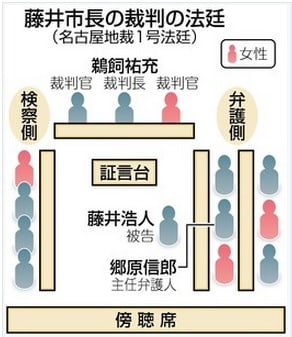

全国最年少の美濃加茂市長の(受託)収賄の疑いの刑事事件の公判が始まった。

昨夜7時からのNHKの全国ニュースにも出ていた。それだけ注目の事件。

始まったばかりだけど、判決時期については、中日がまとめていた。

★《刑事裁判では、被告が起訴内容を認めていれば審理が早く進み、多くは判決まで一カ月もかからない。ただ、藤井市長は無罪を主張して検察側と争っていることから、複数の証人への尋問が行われる・・弁護側によると、早ければ年内に結審する見込みのため、判決言い渡しは年末か年明けになりそうだ。》

確かにそうだ。否認すれば長引く。

かつて、うちのまちの町長が収賄で逮捕された時も、贈賄側はすっと認めて、結審し判決も確定しているのに、元町長は否認して1年近くかかった。(元町長も、一審の有罪で、控訴せず確定)

NHKは、

★《次の裁判は、来月1日と2日に賄賂を渡したとされる業者に対する証人尋問が、行われる》

中日は、

★《だが、裁判は必ずしも市長側に有利に進んでいるわけではない。贈賄側の中林正善被告は、自身の裁判で金を渡したことを全面的に認めた。このまま、藤井市長の判決を待たずに有罪判決が確定しかねない流れだ。》

弁護団の郷原信郎弁護士は、会見やネットで世論を作る作戦のようにも見えるけど、裁判の結論に影響するのか、やや疑問。

昨日のことの報道で気になったことは、2点。

一つは、市長の「覚えていない」という旨が目立つこと。

●《検察は業者とのやり取りについて「被告は、飲食店で、業者から現金の入った封筒を見せられ『足しにしてください』と小声で言われた。当時、資金繰りが楽ではない状況で『すみません。助かります』と言って現金を受け取った」と主張。 これに対して弁護士は「いずれの現場にも、ほかに同席者がいて、現金の受け渡しを目撃していないと話している。資金繰りについては、自由に使える多額の現金があった」と主張。》 NHK

●《藤井被告は昨年4月2日、現金10万円を受け取ったとされている。既に行われた公判前整理手続きで、検察側は同月4日に藤井被告が自身が経営する学習塾の口座へ9万5000円を入金したとの証拠を示している。 会見で入金の趣旨を質問された藤井被告は「(何の入金か)具体的には覚えていない」と述べた。 郷原弁護士は「事件との関連性はない。検察側もあきらめて、入金記録の話は冒頭陳述に入れなかった」と補足した。》 毎日

●《記者からいろいろ聞かれても、忘れていることも多くて……。(中林氏との)会食は4回あったらしいんですが、はっきり覚えていたのは2回。(10万円を渡されたとされる)ガストでの昼食は、完全に忘れていました。》 夕刊アメーバニュース

もう一つは弁護士の次の主張。(弁護士ドットコムニュース)は、

◆《さらに、中林社長の供述が不自然に変遷していて信用性に欠けている点や、計4億円以上もの融資詐欺の疑いがありながら、実際に捜査されたのはそのうちの2100万円分でしかなく、他の詐欺事実を不問にする代わりに美濃加茂の事件について当局側に都合のいい供述をする「ヤミ司法取引」があったのではないか、という点も厳しく追及した。》

刑事事件の疑いで何度も告発状を提出したことがあるので、県警本部の建物の捜査二課の中で、いろいろと「やり方」や「考え方」を教えてもらった。

その一つの基本パターンは、「何千万円とか何億円とかの不正の疑いがあっても、そのうちのどれか『100万』とか『何十万』だけもいいから立件していけばいい。たくさん、やろうとして、判決で一部についてでも、こちらが負けたりしたらいけないから、採りあげるのはたくさんの中の1件で良い」という旨。

要は、こちらは、「あれもこれもダメだ」と言いたいけれど、あちらは、それをなだめて「案件を絞ってくれ」という。

内心、調べるのが大変だから、と言いたいからだろうと想像しつつ、やり取りをすることが普通。

警察のそういう基本姿勢を郷原弁護士が知らないわけはないのに、一部だけにする代わりに美濃加茂の事件では警察・検察側に都合のいい供述をする「ヤミ司法取引」があった可能性を法廷で追及するのは、こちらがだまされているようなに気になる。

いずれにしても、この事件の証拠に関して、今どき、メールは通常にやり取りする手段だから、その記録、しかも、これは全部残るから、いずれメールが証拠に出るだろうと思っていたら、

★《検察側はこの日の冒頭陳述で、中林被告の自白の信用性を補強しようと、二人のメールのやりとりの詳細や、中林被告から「現金を渡した」と聞いたとされる人物の存在などを明らかにした》 中日

・・ということで、一番興味深く読んだのは、中日の記事。ブログ末に記録。

★《Q 判決が言い渡されるとどうなるのか。

A 有罪の場合、藤井市長は控訴するだろう。無罪ならば、検察側が控訴する可能性が高い。控訴審は名古屋高裁の裁判官が一審判決に誤りがないかを、判断の根拠となった全証拠を再検討する。仮に有罪が確定すれば、公職選挙法の規定により、選挙に出たり投票したりする公民権が停止するため市長は失職することになる。

だが、裁判は必ずしも市長側に有利に進んでいるわけではない。贈賄側の中林正善被告は、自身の裁判で金を渡したことを全面的に認めた。このまま、藤井市長の判決を待たずに有罪判決が確定しかねない流れだ。

金を「渡した」という贈賄側と、「もらっていない」という藤井市長の、どちらがうそをついているのか。決定打となる証拠が出てこない中で、ただ一つの真実を見極める作業が始まった》

ともかく、こちら、今日は、午後13時15分から岐阜地裁で「下水道未接続の違法確認」問題の住民訴訟の第2回目の弁論がある。

昨日、裁判所と相手方に10頁の準備書面をFAXで送っておいた。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●美濃加茂事件「初公判」傍聴記――潔白主張の30歳市長と検察が「全面対決」

2014年09月17日 21時23分 (弁護士ドットコムニュース)

受託収賄などの罪で起訴された岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(30)に対する初公判が9月17日、名古屋地裁で開かれた。1年前の初当選時、「全国最年少市長」として注目された藤井市長だけに関心は高く、裁判所には開廷の1時間以上前から傍聴券を求める人の列ができた。77の一般傍聴席に対して277人が抽選に臨み、満席の法廷で裁判が始まった。

入廷した藤井市長は黒のスーツに薄緑色のネクタイ姿。3週間あまり前の保釈時はかなりやつれた様子だったが、直後から公務にも復帰し、精悍な印象を取り戻していた。裁判長に職業を問われると「美濃加茂市長です」とはっきり述べ、その後は細い眉を吊り上げるような厳しい表情で検察側の冒頭陳述などに耳を傾けた。(ジャーナリスト・関口威人)

●検察は「現金授受の様子」を具体的に説明

検察側の主張は、贈賄側被告人である浄水設備販売会社「水源」の中林正善社長の初公判(9月8日)に沿った内容だった。「現金の授受」があったというファミリーレストランでの会食について、検察側は次のように説明した。

中林社長が「浄水プラントの資料を入れたクリアファイルと現金10万円を入れた封筒を、さらに大きな封筒に入れて用意」した。そして、会食の同席者がドリンクバーに行くため席を外している間に、中林社長は、現金入り封筒を引き出して藤井市長(当時は市議)に見せ、「少ないですけど、これ足しにしてください」と言って渡した。それを、藤井市長は「すいません、助かります」などと言って受け取ったのだ、と。

さらに検察側は、別の日に居酒屋で中林社長から藤井市長に20万円が渡った、としている。この計30万円の現金について、検察側は「浄水プラント導入を取り計らったことに対する報酬」だったと強調した。中林社長は自身の公判でこうした意図を認めている。

●弁護団は「ヤミ司法取引」の疑いを指摘

これに対し、藤井市長は「現金を受け取ったという事実は一切ない」と全面的に否定。検察側が現金授受の生々しい場面を読み上げても動じない様子で聞き、こう反論した。

「浄水プラントは美濃加茂市にとって有意義な事業であると考え、市議として導入に向けて活動していたもので、中林に依頼を受けたから動いたわけではない」「こうした活動に疑いをかけられれば、新技術の導入や地域独自の政策にブレーキをかけることになる」

弁護団の郷原信郎弁護士は、ファミリーレストランでの席がドリンクバーから3メートルほどしか離れておらず、同席者が席を立っても「振り向けば容易に見える位置」で、現金のやり取りがあれば気づかないはずはないなどと主張。こうした現場の状況を警察も検察も当初は把握しておらず、起訴後の公判前整理手続きで弁護人の指摘を受けてから、実況見分が行われたことを明らかにした。

さらに、中林社長の供述が不自然に変遷していて信用性に欠けている点や、計4億円以上もの融資詐欺の疑いがありながら、実際に捜査されたのはそのうちの2100万円分でしかなく、他の詐欺事実を不問にする代わりに美濃加茂の事件について当局側に都合のいい供述をする「ヤミ司法取引」があったのではないか、という点も厳しく追及した。

次回の公判では、中林社長の証人尋問を通じて、検察と弁護団のさらなる攻防が展開される予定だ。

双方の主張は真っ向から対立しているが、検察側の主張通り、藤井市長が現金を受け取っていたのだとしたら、潔白を主張している市長の政治生命は終わりを迎えるだろう。一方で、市長の有罪・無罪にかかわらず、警察・検察のずさんな捜査や強引な取り調べ、そして、ヤミ司法取引の疑惑という「より大きな問題」が白日にさらされ、厳しく問われる裁判となりそうだ。

●現金受領、法廷でも否定 美濃加茂市長初公判

中日 2014年9月17日

岐阜県美濃加茂市のプール水浄化設備導入をめぐる汚職事件で、事前収賄などの罪に問われた市長藤井浩人被告(30)の初公判が十七日、名古屋地裁(鵜飼祐充裁判長)で開かれた。これまで一貫して起訴内容を否定してきた藤井被告は、法廷でも「現金を受け取ったことは一切ありません」と述べ、あらためて無罪を主張した。

争点は現金の授受があったか否か。贈賄側の地下水供給設備販売会社「水源」社長の中林正善被告(44)は、先行して始まった八日の審理で計三十万円の賄賂を渡したことを認めている。

検察側はこの日の冒頭陳述で、中林被告の自白の信用性を補強しようと、二人のメールのやりとりの詳細や、中林被告から「現金を渡した」と聞いたとされる人物の存在などを明らかにした。 (中日新聞)

●美濃加茂市汚職:市長側「作られた犯罪」 初公判

毎日新聞 2014年09月17日

岐阜県美濃加茂市の浄水プラント導入を巡る汚職事件で、受託収賄罪などに問われた市長、藤井浩人被告(30)に対する名古屋地裁での17日の初公判。贈賄側の経営コンサルタント会社「水源」社長、中林正善被告(44)との癒着ぶりを冒頭陳述で指摘する検察側に対し、藤井被告は「真実を見極めてほしい」と訴えた。【金寿英、駒木智一、三上剛輝】

午後4時、名古屋地裁1号法廷。黒いスーツ姿で入廷した藤井被告は傍聴席に向かって頭を下げた。ネクタイは市長選のイメージカラーだった緑色。起訴内容の認否では、声を震わせながら無罪を主張した。

「中林被告は、以前から藤井被告に現金を渡すつもりであることを知人に漏らしていた」「中林被告は知人に、プラント導入が『現金30万円を渡した成果』である旨話した」。検察側の冒頭陳述に、藤井被告は口を真一文字に結んだまま耳を傾けた。

この後、弁護側は中林被告の供述の問題点を攻めた。現金授受の状況に関する供述が変遷したことについては「つじつま合わせ」と指摘。「全く信用できないだけでなく、警察、検察に作り上げられた犯罪だ」と指弾した。

閉廷後の記者会見で藤井被告は改めて潔白を主張し、「警察や検察に屈することなく無実を主張できるのは、市民の支援のお陰。今後の公判で無実が明らかになるように取り組む」と話した。

検察側は公判で、藤井被告が「僕と中林さんは、言ってしまえば、『良い癒着』ですよね」などと言っていたと指摘した。この点について、主任弁護人の郷原信郎弁護士は会見で「被告人質問で答える」とした。

藤井被告は昨年4月2日、現金10万円を受け取ったとされている。既に行われた公判前整理手続きで、検察側は同月4日に藤井被告が自身が経営する学習塾の口座へ9万5000円を入金したとの証拠を示している。

2会見で入金の趣旨を質問された藤井被告は「(何の入金か)具体的には覚えていない」と述べた。郷原弁護士は「事件との関連性はない。検察側もあきらめて、入金記録の話は冒頭陳述に入れなかった」と補足した。

中林被告の供述についてどう思うか報道陣から尋ねられた藤井被告は、語気を強めた。「真実をしっかり述べていただきたい。これに尽きる」

●本日初公判、全国最年少市長・藤井浩人が激白!「『自白しないと美濃加茂市を焼け野原にする』と言われました」

夕刊アメーバニュース 2014年09月17日

全国最年少市長の藤井浩人氏が、警察の「メチャクチャな取り調べ」の実態を明かす!

全国最年少市長として話題になった藤井浩人(ひろと)・美濃加茂(みのかも)市長(30歳)が、市議会議員時代に浄水装置の導入をめぐって計30万円の賄賂(わいろ)を受け取ったとして逮捕・起訴された事件の初公判が本日、名古屋地裁で開かれる。

公判でも一貫して無罪を主張するという藤井市長に、ジャーナリストの江川紹子氏が直撃インタビューを行なった。

■コーヒー一杯にも気をつけていた

―捜査の動きはいつ頃から感じていましたか。

藤井 今考えると、兆候はゴールデンウイーク明け頃。少し前に防災と教育の担当課長が警察から呼ばれたと聞いて、僕も事情を聞かれることがあるのかな、と。そうしたら、5月半ば、何かのパーティの席で、ある国会議員の秘書の方から「いろいろ疑いをかけられていたけど、嵐は過ぎ去ったからよかったね」と言われたんです。「30万円」という金額は、このときに教えてもらって初めて知りました。

「今後は気をつけたほうがいい」と注意されたんですが、僕のほうは「気をつけるも何も、一体なんのことだろう……」という気持ち。6月に入るとマスコミが動き始めて、なんだか気持ちが悪いな、と。

―では、中林氏のことで疑われているとは知らなかった?

藤井 それは記者が教えてくれました。ただ、記者からいろいろ聞かれても、忘れていることも多くて……。(中林氏との)会食は4回あったらしいんですが、はっきり覚えていたのは2回。(10万円を渡されたとされる)ガストでの昼食は、完全に忘れていました。

庁内の担当者からも話を聞いて、事実確認や記憶の統一を図るべきだったのでしょうが、なんの対策もしないまま、僕自身が警察に引っ張られてしまったんです。弁護士にも、逮捕の1週間くらい前に一度、30分ほど相談しただけ。まさか逮捕される事態になるとは、予想もしていませんでした。

―どういう経緯で中林氏と接触するようになったのですか。

藤井 東日本大震災の被災地に何度か足を運んで、災害時の水対策の必要性を実感しました。飲料水だけでなく、手を洗うなど衛生面での水も大事なんだな、と。その後、名古屋の市議の方たちと話をしたときに、プールの水を浄化して災害時に役立てる浄水事業の研究をしている人がいると聞いて、話を聞きたいと思いました。

それで中林氏を紹介され、会って資料をもらいました。災害はいつ起きるかわからないですし、学校現場にそういう装置を置くことで、子供たちに対して防災意識の啓発にもなると考えたんです。

―中林氏の印象は?

藤井 口数は多くなく、汗をかいて働く中小企業の社長さんという感じ。食事はいつも割り勘でした、僕はコーヒー一杯、ランチ一食もごちそうにならないよう気をつけていたし、向こうも「議員にもお立場があるでしょう」と、無理におごろうとはしなかった。

―そういうところで、彼を信用した?

藤井 信用したというより、事業の提案内容に惹(ひ)かれました。市内の中学校のプールに浄水プラントを設置し、実証実験をやるというもので、費用は業者持ち。市としては、お金がかからずに試すことができる。

実際、藻が張ったプールの水は底が見えるまできれいになり、プラントの能力は悪くなかった。こういう好条件に目が行きすぎて、中林氏が信用できる人物かどうかについては、ちょっと置き去りになった反省はあります。

―当時、藤井さんは市議会議員。市長になって、この浄水装置についてはどうしましたか?

藤井 担当課長に任せていました。本格的に導入するなら入札になりますし、そういうことはうちの市は厳しくやってきた歴史がありますので。

■自分が罪をかぶれば、という思いもよぎった

―ところが、浄水装置の導入に関わったのは30万円の賄賂をもらったため、という容疑がかかり、任意同行されました。

藤井 取調室に入るなり、「お金をもらった話、はっきり事実を言ってください」と言われました。僕が「そういうことはありません」と答えた瞬間、(刑事は)持っていたクリップボードをバーンと机に叩きつけて、ふたりがかりで耳元で怒鳴(どな)り始めた。

―なんと?

藤井 「早く自白しろ!」「いいかげんにしろ!」「市長のくせにウソをつくな!」……それが3時間くらい続きました。ドラマとかだと、取り調べは怖い人と優しい人が交互に怒鳴ったり、優しい言葉をかけたりする、というイメージがあったんですが、両方怖かったので、これはまずい……と(苦笑)。僕は右耳が弱くて、耳元で怒鳴られると「キーン」となっちゃうので、これはもうすごい圧力でした。

―その後、逮捕されたわけですが、どんな気持ちでしたか。

・・・・・・・・・・・・・(略)・・・

●美濃加茂市長 初公判で無罪主張

NHK 9月17日

岐阜県美濃加茂市の市長が、浄水設備の導入を巡り、名古屋市の業者から賄賂を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われている裁判の初公判が名古屋地方裁判所で開かれ、市長は無罪を主張しました。

岐阜県美濃加茂市の市長、藤井浩人被告(30)は、市議会議員だった去年、浄水設備の導入を巡って名古屋市の業者に便宜を図った見返りなどとして、現金合わせて30万円を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われています。

17日、名古屋地方裁判所で開かれた初公判で藤井市長は、「現金を受け取った事実は一切ありません」と述べて無罪を主張しました。

このあと検察は業者とのやり取りについて「被告は、飲食店で、業者から現金の入った封筒を見せられ『足しにしてください』と小声で言われた。当時、資金繰りが楽ではない状況で『すみません。助かります』と言って現金を受け取った」と主張しました。

これに対して弁護士は「いずれの現場にも、ほかに同席者がいて、現金の受け渡しを目撃していないと話している。資金繰りについては、自由に使える多額の現金があった」と主張しました。

次の裁判は、来月1日と2日に賄賂を渡したとされる業者に対する証人尋問が、行われることになっています。

「無実を一日も早く証明したい」

裁判のあと、美濃加茂市の藤井浩人市長が記者会見し、「私は業者から賄賂を受け取ったことは一切なく、潔白です。今後、裁判で、無実であることを一日も早く証明したい」と訴えました。

また、弁護団の郷原信郎弁護士が「賄賂を渡したとされる業者の供述は不可解で全く信用できない。警察や検察が、現金の受け渡しに同席したとする人から、十分に話を聴いていないことにも疑問を感じるが、それについても裁判で明らかにしたい」と主張しました。

●判決は年明けも 美濃加茂汚職で初公判

中日 2014年9月18日

美濃加茂市の浄水設備導入をめぐる汚職事件で、十七日に名古屋地裁で開かれた、事前収賄などの罪に問われた市長藤井浩人被告(30)の初公判。「法廷に立った市長」はあらためて無罪を主張し、争点となった現金の授受をめぐって検察側と弁護側は対立した。

Q 今後、裁判はどのように進むのか。

A 刑事裁判では、被告が起訴内容を認めていれば審理が早く進み、多くは判決まで一カ月もかからない。ただ、藤井市長は無罪を主張して検察側と争っていることから、複数の証人への尋問が行われる見通しだ。すべての審理日程がまだ決まってはいないが、弁護側によると、早ければ年内に結審する見込みのため、判決言い渡しは年末か年明けになりそうだ。

Q 誰が証人になるのか。

A 検察、弁護側双方が最重要と位置付けているのは、市長に現金を渡したことを愛知県警の捜査で自白した業者の中林正善被告(44)。中林被告は自身の裁判でも贈賄の罪を認めている。十月一、二日に予定されている中林被告への証人尋問で、市長の弁護側が自白の信用性を崩せるかが焦点だ。

Q 市長自らが法廷で説明することは。

A 初公判で、藤井市長は起訴内容を否認後、事前に準備した書面を読み上げた。その時間はわずか五分だった。被告人質問までは、市長が証言台に立ち、自らの口で説明する機会はほとんどない。

Q 判決が言い渡されるとどうなるのか。

A 有罪の場合、藤井市長は控訴するだろう。無罪ならば、検察側が控訴する可能性が高い。控訴審は名古屋高裁の裁判官が一審判決に誤りがないかを、判断の根拠となった全証拠を再検討する。仮に有罪が確定すれば、公職選挙法の規定により、選挙に出たり投票したりする公民権が停止するため市長は失職することになる。

◆真実はただ一つ

逮捕後から一貫して無罪を主張してきた美濃加茂市の藤井浩人市長の裁判が、いよいよ始まった。「現金を受け取ったとされる事実は一切ありません」。市長は証言台の前に立ち、声をかすれさせながらもきっぱりと言い切った。 逮捕後から一貫して無罪を主張してきた美濃加茂市の藤井浩人市長の裁判が、いよいよ始まった。「現金を受け取ったとされる事実は一切ありません」。市長は証言台の前に立ち、声をかすれさせながらもきっぱりと言い切った。

藤井市長の疑惑を取材し始めたのは、今年四月だった。愛知県警担当記者から伝え聞く賄賂授受の情報。美濃加茂市の取材で得た「藤井君が現金を受け取るはずがない」という、市長の誠実さを信じる市民たちの声。

「いったい真実はどちらなのか」-。五カ月間、捜査当局と地元との温度差を肌で感じてきた私自身にとっても、この裁判には特別な意味がある。

証言台で、藤井市長は市議会での答弁を思わせる口ぶりで、浄水プラントの導入が「美濃加茂市にとって有意義な事業」と力説した。弁護側は「警察と司法に作り上げられた犯罪」とまで言い切った。

だが、裁判は必ずしも市長側に有利に進んでいるわけではない。贈賄側の中林正善被告は、自身の裁判で金を渡したことを全面的に認めた。このまま、藤井市長の判決を待たずに有罪判決が確定しかねない流れだ。

金を「渡した」という贈賄側と、「もらっていない」という藤井市長の、どちらがうそをついているのか。決定打となる証拠が出てこない中で、ただ一つの真実を見極める作業が始まった。 (嶋村光希子)

◆藤井市長の会見

・・・・・・・・・(略)・・・

◆藤井市長の意見陳述全文

・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

今日は、議会の常任委員会の会議。付託された条例案や決算、補正予算案などについての質疑と討論、そして委員会の結論を出す。

陳情に基づく「委員会としての意見書の発議」も議論。

ところで、18日は、山県市長が被告の住民訴訟の第2回目の弁論が岐阜地裁で開かれる。

市庁舎など公共施設の排出水を、下水道に接続していないことの違法確認と、そのことによって生じた損害の回復を求める訴訟。

昨年の12月議会で一般質問し、2月に住民監査請求、4月に提訴したもの。

問題解決には、裁判所の判断を求めることも有効。

今回、こちらが準備書面を出すことになっているので、昨日、調整、今朝、文章としての点検をした。

その次の19日は一般質問。私は、午後2時以降だろう。

通告文のうち、まだ、ネットに載せていない質問項目を今日のブログ載せる。

議会の一般質問とは、そもそも、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。

そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。

そのお知らせと、実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

★2014年9月30日 刊行予定!

議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』

寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース 376ページ(6部 50章 233節)

現在、アマゾンで予約受付中です。

(上野千鶴子・序文より)

「この本を読んで議員になりました」全国各地からお礼の言葉が届いた初版に、ネット選挙など、最新情報を加えて大幅改訂!

これ以上ないほど、手の内をさらした決定版!

2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読!立候補から選挙運動、当選まで……。議員活動の完璧なノウハウが満載。

「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」

(6部 50章 233節)

第3部 議会ではたらく 10章51節

第25章 発言してこそ議員

25-1議会は「言論の府」

25-2発言にはどんなルールがあるのか

25-3議会では知らないことをきかない

25-4発言はなかったことにできない

25-5ヤジや侮辱にどう対応するか

25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・

●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書

第26章 議案とはなにか

26-1議案審議のながれを知ろう

26-2予算審議は政策の事前評価

26-3決算審査は政策の事後評価

26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か

26-5請願・陳情の出し方・受け方

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする

27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ

27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい

27-3効果的な質疑の手法

27-4議案審議は討論でしめくくる

27-5表決のとき

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする

28-1一般質問とはなにか

28-2一般質問にはどんなルールがあるのか

28-3一般質問には獲得目標が不可欠

28-4論理的説得力を身につけよう

28-5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開

●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで

●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第4部 政策実現への道 11章56節

第36章予算書・決算書の見方、使い方

36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方

36-2一般会計と普通会計、公開責任

36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する

36-4決算審査は公文書や資料を精査する

36-5「直営」「委託」「補助」のちがい

36-6公の施設の管理/指定管理者制度

|

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

(印刷用。全文)⇒◆市の入札制度改革と課題、今後について 印刷用PDF 1ページ 116KB

以下、通告文 ↓

●質問事項 市の入札制度改革と課題、今後について/答弁者 市長、企画財政課長

《質問要旨》 市は、2013年秋に入札制度を改めた。今年になって、公共下水道事業関係において、弊害とも受け止められる状況も生じたので、現状の整理と方向性の見極めが重要だと考える。

透明性、競争性、業者育成などの観点も必要である。

まず、入札担当の企画財政課長に問う。

1. 2013年秋の入札制度を改めた趣旨、目的、主たる変更点はどのようか。

2. 本年度の「公共下水道事業に伴う仮設管布設工事」「同配水管布設替工事」において、指名業者が前年度と大きく変わった。その趣旨と内容はどのようか。

3. 発生した問題点の例として挙げるが、その仮設管布設、配水管布設替工事では、入札不調が相次ぎ、全体の工事の進捗に支障が出かねないと懸念された。

入札不調は、どのような態様だったのか。その原因をどう考察・推測し、同種のことが生じないように、今後の対応をどう考えるのか。

4. 水道などは、24時間、市民の生活に不可欠なインフラであり、水道の短期的断水にも、災害時の復旧にも業者の速やかな協力が欠かせない。水道の特殊性として、遠方の業者では速やかに地域密着の対応を期待することは困難であるという点がある。緊急時のことを考えれば、業者の育成や維持は重要である。

今回の入札不調の連続からして、どのような発注の仕方や入札制度が望ましいと考えるか。今後はどうするのか。

5. 以下は、市民生活の日々の利害に直結することなので、市長に問う。

市民の病気や怪我など救急時のために、地域の医療機関は、「当番医」的なシステムを作り、行政も積極的に公表して、医療機関の負担軽減や市民の救急対応をこなしている。

同様にして、水道管の破断などの緊急事故の速やかかつ合理的な対応のために、市内の業者らはずっと以前から、「当番業者の一覧表」を作り市に提出、市はこれを利用して速やかな復旧をはかってきた。市民にも速やかな復旧はありがたいことだ。しかし、この「当番業者の一覧表」があるにも関わらず、本年度は、市はあえて利用していない。

どのような意図で利用せず、結果としてどのようなメリット、デメリットが生じているのか。

今後はどうするのか。 以上

|

| Trackback ( )

|

|

|