江東区のマンション殺人、その後半法廷の検察の進める展開を詳細に報道した産経新聞、その問題を書いたのは1月16日。

ブログ → ◆信じがたい猟奇/検察は裁判員ネライ/産経新聞のネライは/江東マンション殺人/フジテレビ「サキヨミ」

いろんな議論が進んでいるらしい。

検察もその後、残虐な どぎつい表現はしないようだ。

裁判員制度のスタートに関して、千葉県弁護士会は延期要望を決議。

私の信頼しているある弁護士は、「今の刑事裁判は、問題がいっぱいある。だから、問題は多いけど、新しい裁判員制度になって『少しでも変わること』に期待するしかない」そんな趣旨のことを話していた。

現場はそこまでひどいらしい。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●残虐証拠の扱い 大きな課題に NHK 1月19日 19時30分

東京・江東区の女性殺害事件で、星島被告の裁判は、裁判員制度のために設けられた大型のモニターを使って審理が進められていますが、残虐な写真などの証拠を裁判員にどう見せたらいいのか、課題があらためて浮き彫りになりました。

裁判員制度が始まると、一般の人から選ばれた裁判員も、被告の刑の重さなどを判断するため、法廷で殺害現場や遺体の写真を見ることになります。裁判員制度を意識した今回の裁判で、検察は、切断された遺体の写真や、星島被告が描いた遺体を切断する様子のイラストを、大型のモニターに次々に映し出し、犯行の状況を明らかにしました。

これについて、検察は「事件の真相の解明と適切な判断に必要で、裁判員制度でもこうした証拠を見ることになるというメッセージだ」と説明しています。一方で、写真などを使って殺害の様子が詳しく説明されたことで、遺族があまりのむごさに耐えられず大声で泣きだし、裁判所の職員に抱えられて法廷を出る場面もありました。

一般の人にこうした残虐な証拠を見せることについては、衝撃が大きすぎるとして一部をコンピューターグラフィックスやイラストにすることも検討されています。NHKが去年行った世論調査でも、38.7%の人が、裁判員制度の実施にあたって心理的な負担を和らげる対策が必要だと答えています。

これについて、元裁判官の村上光鵄弁護士は「残虐な証拠を見ることも事件を的確に判断するためには不可欠で、裁判員も避けては通れない。ただ、精神的な負担が大きいので、裁判所はほんとうに必要な証拠か的確に判断したうえで、裁判員のストレスを和らげる対策を取ることが必要になる」と指摘しています。

●検察、状況の再現取りやめ 江東・女性殺害事件 朝日 2009年1月19日20時43分

東京都江東区で会社員女性を殺害し、遺体を切断したとして死体損壊などの罪に問われた星島貴徳被告(34)の19日の被告人質問で、これまで遺体を解体した状況を被告への質問や再現画像で示してきた検察側が、頭部の解体については供述調書の読み上げに立証の方法を変えた。弁護人が「被告の人格を破壊する」と異議を申し立てていた。

公判終了後、検察側は「遺族は被告の口から詳細が語られることを評価していたが、被告も話しづらくなっていた。弁護側の申し入れもあり、配慮した」と説明した。

この日の公判では、14日の公判に引き続き、再現画像やイラストを使って胴体の解体方法について質問を続けた。弁護側はこの途中で「(5月に始まる)裁判員制度があるとはいえ、反省して認めている被告にこれ以上質問をすることに疑問を感じる」と反発。星島被告は「続けて下さい」と話したが、休廷をはさみ、頭部解体のくだりで検察側は、再現画像をもとにした質問を取りやめた。

被告人質問の中で星島被告は、「死刑になって地獄でおわびするつもりです」と述べた。

●「公判前整理手続き」透明化へ情報開示促す…最高裁 2009年1月3日03時02分 読売新聞

あなたも裁判員

刑事裁判の初公判前に争点を絞り込む公判前整理手続きについて、最高裁が昨年11月、情報開示を進めるよう促す文書を全国の地裁・高裁の事務局長あてに出していたことが分かった。

同手続きは、裁判員制度を前に裁判迅速化を目的として2005年11月に導入されたが、非公開で行われるため、「裁判の重要な部分が不透明になり、裁判公開の原則に反する」との批判も出ていた。

文書では、情報開示の在り方について法曹三者で協議することも提案しており、各地裁でルール作りが進められそうだ。

文書では、手続きの内容を公表するかどうかは裁判官の判断とする一方、裁判員制度の実施が近づき、刑事裁判への注目が高まるにつれて、内容の公表を求められる場面が多くなるとの認識を示している。

そのうえで、社会的関心の高い事件などでは、裁判所が検察側と弁護側の同意を得て、当事者の主張や事件の争点などを報道機関に公表すべき場合もあるとした。

同手続きでは、従来は公開の法廷で行われていた検察側、弁護側の主張の明示や証拠請求、証拠の採否の決定も行われるが、公判の準備段階との位置づけから非公開で行われており、裁判所が決定した事項さえ一切公表しない地裁もあった。

同手続きが行われた秋田県の連続児童殺害事件でも、起訴から07年9月の初公判まで1年余りを要したが、手続きがどのように進められているか公式にはほとんど明らかにされなかった。

▽公判前整理手続き=初公判前に裁判所、検察官、弁護人の間で、審理計画を定める手続き。5月21日から裁判員制度が始まると、すべての同制度対象事件で実施される。検察側が立証方針を示す一方、弁護側も起訴事実に対する認否を明らかにし、争点を確定。また、双方の請求に基づき、公判で調べる証拠や証人も裁判所が決定する。手続きの公開に関する規定はない。

●裁判員制度:延期求め、千葉県弁護士会決議 毎日新聞 2009年1月23日

千葉県弁護士会は22日、臨時総会を開き、裁判員制度の抜本的見直しと実施延期を求める決議を採択した。

決議では、▽公判中の新たな証拠提出の制限で弁護権が侵害される▽公判前整理手続きで当事者の主張や証拠の開示が終わるため、公判が形骸(けいがい)化する▽警察、検察の取り調べの録画・録音の不十分さ--などを指摘。賛成121票、反対86票、棄権4票の賛成多数で採択された。延期要求決議は新潟、栃木の弁護士会に続き3件目。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたは 人を裁けますか?-2.11裁判員制度を考える-

講師:武内更一

弁護士弁護士(東京弁護士会1986年登録)憲法と人権の日弁連をめざす会事務局

長 「裁判員制度はいらない!大運動」事務局裁判員制度、弁護士激増政策、国選

弁護の国家管理など「司法改革」の反人権性を訴えるとともに、憲法9条の改悪を

阻止するため、弁護士会内外の運動に取り組む。

日 時:2月11日(水)午前10時半~12時場

所:日本キリスト教会館4F 会議室

東京都新宿区西早稲田2-3-18地下鉄東西線西早稲田下車 徒歩5分

参加費:資料代100円主 催:キリスト教事業所連帯合同労働組合

T/F03-3207-1273

09年5月21日より始まる「裁判員制度」。皆さんの中にも裁判員候補の通知を受け

とった方もおられるでしょう。しかし、制度の実態がどこまで知らされているの

でしょう。 裁判員制度によって裁かれる事件は「刑事事件」です。それも軽微

な犯罪ではなく「殺人」「強盗致死傷」「傷害致死」「危険運転致死」「現住建

造物等放火」「身代金目的誘拐」「保護者責任遺棄致死」等の、ふつうに生きて

いたら腰を抜かすような出来事が対象なのです。〈事実は小説よりも奇なり〉と

言われるように、出来事の背後には人間の凄まじい感情の渦がとぐろを巻いてい

ます。友人弁護士はよく言ったものです。「司法試験の勉強のために沢山の判例

を暗記するのだけれど、とりわけ殺人事件などの情況を記したものを読んでいる

と、本当に吐きそうになるような内容で毎晩悪夢にうなされる」と。それでも、

弁護士はプロですから、これらの事件を冷静沈着に、何ものにも影響されずに

「疑わしきは被告人の利益に」を貫徹するのです。そのようなことが、果たして

法律素人に出来るのでしょうか。さらに、この国のメディアは警察情報を何の疑

いもなく垂れ流し、法廷とは全く違った物語が全国に広がります。この情況の中

で、果たして冷静に人を裁くことが出来るのでしょうか? 残念ながら、この国

には国家による殺人=死刑制度が残っています。現在の確定死刑囚の中には

「自分はやっていない、冤罪である」と訴えている人びともいるし、過去には明

らかに「冤罪」なのに死刑で殺されていった人びとがいます。裁判員に選ばれれ

ば、人の死をも選ばされることがあるのです。

本当に必要なのですか? 裁判員制度……

| Trackback ( )

|

以前、どこかの県で行政側がマスコミの取材を受けて記事になるとき、事前に議員に伝えていた、というヘンな話があった。

先日は、和歌山でもそんな話が表面化したという。

「『マスコミに出る』市議に和歌山市教委、取材内容提供」

和歌山市といえば、カレー事件の時、議員たちが視察にかこつけて青森のねぶたを見に行っていて、住民訴訟で返還命令が出ていたはず・・・気に病むのか

ところで、1月20日に紹介した、鹿児島県阿久根市の市長と議員の対立。

さらにエスカレートしている。

こちらはといえば、今日30日(金)と明日31日(土)は、名古屋で議員の勉強会。

ここのところ、ずっと、参加者からとどいた課題の点検をしていた。

住民監査請求で採りあげられたテーマなど、興味深いものがたくさん。

寄せられた各自の案のポイントにアンダーライン、最後には「監査委員に求める措置」としてこんな風に書いたらというところを私が書き込んだ。

ほかの人とはずいぶん発想が違うと思うけど・・

でも、当初の監査請求で何を請求するか、それは住民訴訟の最後の最高裁まで影響することだから。

ということで、今日、明日は名古屋。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

(参考) 7月22日 ◆「議員としてのスキルアップの連続講座」のご案内

10月25日 ◆講座 / 第2回 / 「ウィルあいち」

第3回 「議員としてのスキルアップの連続講座」

●日時:2009年1月30日(金)31日(土)

「一般質問と議案質疑のまとめ、情報公開、支出、予算審議など」

1月30日(金) 於 ウィルあいち

プレゼン ひとりずつ

「前回から今回までの3か月のこと(講座との関連で)」

《セッション1》 「一般質問を深める」

議論の仕方。事実や争点の見極め。獲得目標の設定の必要性

前回の「一般質問」の事後評価 (課題Cに即して)

再質問、再々質問の手法

《セッション2》-1 「議案質疑を深める」

議案の争点、質疑の論点、獲得目標の設定の必要性 (課題A)

「私のよくできた質疑、悪かった質疑」のどちらかについて、

-2 「一般質問、質疑のまとめ」

「一般質問、質疑の苦手なところーその理由、総括」(課題B)

ディスカッション。テーマ「私の問題を解決するために・・・」

《セッション3》-1 「3月議会にむけて=予算審議のために」

総論~予算とは何か/行政における予算の流れ/議会における予算審議

各論~予算書の読み方/予算審議の手法/事業、サービス、政策としての予算

-2 「情報公開度を高めることは自分の仕事に返ってくる」

議員として情報を手に入れる。情報公開制度の理解。議案などの調査への利用

情報を出させる迫力と実力。制度の広がりの結果は市民の利益

非公開情報への異議申立てとその点検=立論・議論の実践 (課題=1例 計12例)

1月31日(土)

《セッション4》-1 「情報公開を広げるには」

(続) 非公開情報への異議申立てとその点検=立論・議論の実践

-2 「まちの支出を斬る」

「私のまちの許せない支出」―実例を持ち寄り検討 (課題=2~4例 計27例)

実際の住民監査請求の立論と展開の実習

《セッション5》 「まとめ」

「3回の講座に思うこと」

「(仮定) 次に学びたいテーマや内容」

《オプション》

参加者から課題・テーマが出れば、まずそれ。

その次は、支出の問題や住民監査請求、異議申し立てなど実例対応

●当日の持ち物

(A)『地方自治小六法』程度の辞書

(B)『議員必携』(学陽書房)

(C)『市民派議員になるための本』(学陽書房)

第一回、第二回の講座の資料は必ず持参してください。

(今回【課題C】一般質問の「議事録」は配布しないので、ご自分の分をお持ちください)

最新の予算書 |

●「マスコミに出る」市議に和歌山市教委、取材内容提供 /和歌山 毎日新聞 2009年1月25日

◇取材の自由、妨害の恐れ--記者名、掲載予定日も 報道前になぜ

報道機関から受けた取材内容を、報道前に市議に提供していた和歌山市教育委員会。取材した報道機関名や記者名、取材内容を書類にして議員に渡すなどし、記事の掲載予定日や取材時の印象まで伝えていたことが昨年、毎日新聞の情報公開請求で明らかになった。取材の自由を巡る問題など注目すべきケースだ。経過を報告する。【山下貴史】

◇市教委自ら提供「共有のため」

岡山県教委が県議からの要請を受け、報道前に取材内容を提供したことが昨年11月初旬に発覚した。和歌山ではないのか。こう思い、和歌山市教委へ情報公開請求すると、同4日に3社が取材した「不適切会計」などに関する書類3枚が開示された。いずれも報道前に市議会経済文教委員らに内容を伝えていた。書類には「7日の○○(媒体名)にこの内容の記事を掲載する」「取材印象:業者側にたった印象で、意見の食い違いがあった」などとあった。

開示には7、8人の幹部が集まった。沢井勉・学校教育部長は「報道されるので、先生方に報告する重要案件だった」と釈明したが、ある課長は当初、「何か問題があるのか」と話した。

岡山県教委は県議の要請に基づくものだったが、和歌山市教委は自ら情報提供していた。「議員と情報共有するため」との理由だが、なぜ取材記者名などを教えなければいけないのか。沢井部長は「名前などを伝えたのは不適切だった。今後は文書だけでなく、口頭も含め提供しない」と改める考えを示した。

12月15日の経済文教委員会。大江嘉幸教育長は「報道の自由を妨害する記者名(の提供)はプライバシーの関係もあり制約もある」とし、樫原義信・教育局長も「個人情報保護の観点から不適切だった」と述べた。

行政と議会は権力分立の関係にある。互いに緊張関係を持ちながらチェックし合うのが正常な民主主義だ。特に教育委員会は、不当な支配に服することなく、独立・中立を保ちながら運営することが求められている。

また、記者の動きを議員に報告することは、議員にとって不都合な取材をした場合、取材の自由を妨害することにもつながりかねない。ある市議は「『マスコミに出るかもわからない』と議員を回って報告することがあった」と明かす。取材内容が、知らぬ間に第三者に流れることは、報道機関にとってあってはならない。市教委は「この3件以外ない」というが、今後もチェックが必要だと考えている。

1月20日ブログ → ◆議員不人気投票を市長が呼びかけ/鹿児島県阿久根市/選挙中もブログを更新して市長に当選

●ブログ市長の不信任案提出 「資質ない」と阿久根市議 東奥日報 2009年1月23日(金)

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、自らのブログで全市議15人の実名を挙げ「辞めさせたい市議」のネット投票を呼び掛けたことなどを問題とし、市議4人が「市長の資質に欠ける」として23日、市長不信任決議案を京田道弘議長に提出した。市議15人のうち12人が不信任案に賛成する意向で、来月にも招集される臨時議会で可決の見通し。市長は辞職せずに議会を解散する考えを示している。

●阿久根市 市長不信任案提出へ 市議12人 市長は解散の意向 西日本 2009年1月22日(木)10:30

人事や議員定数削減などをめぐり、市長と議会の対立が激化している鹿児島県阿久根市で、竹原信一市長(49)に反発する議員グループは21日、市長の不信任決議案を月内に京田道弘議長に提出することを決めた。グループは15市議のうち12人。2月上旬にも招集される臨時市議会で不信任案は可決される見通し。

可決された場合、竹原市長は「議会を解散する」と公言しており、3月までに出直し市議選となるのは確実とみられる。

反市長派の市議によると、21日の会合で不信任案の内容をまとめ、提出で合意した。不信任案では(1)竹原市長はインターネットのブログ(日記風サイト)で市議を誹謗(ひぼう)中傷するなど品位に欠ける書き込みを続けている(2)市長が教育総務課長に採用した人物は地方公務員法が禁じる「兼業」状態であった‐ことなどから、市長の資質に欠けると指摘する。

昨年12月の市議会で、竹原市長は「議会は市長不信任案を可決して、解散してもらいたい」と挑発。市長が今月12日付のブログで「議会で最も辞めてもらいたい議員は? 」とアンケート投票を載せたほか、新年の市広報紙でも12市議が市政を妨害していると記載したことなどから、対立関係が決定的になった。

市議の任期は今年12月までだが、グループは不信任案提出の時期を探っていた。竹原市長は「市民のことを考えない市議会を刷新するチャンス。喜んで解散する」と受けて立つ構えだ。

竹原市長は市議を2年半務めて、昨年8月の市長選で初当選。市議時代から「議会は無駄」と批判していた。

竹原市長をめぐっては、市長選告示後もブログを更新し続けた問題で、県議や同市議の一部などが22日、公職選挙法違反の疑いで阿久根署に告発する。

■反市長派の12人 全員賛成で可決 不信任案

地方自治法では、不信任決議案は議員数の3分の2以上が出席した上で、そのうち4分の3以上が賛成すれば可決される。阿久根市議会では、反市長派の12人が全員賛成すれば可決される。その場合、市長は可決の通知から10日以内に議会を解散でき、解散しなければ失職する。

竹原市長は市議会解散を選択する意向で、出直し市議選となる見通し。改選後の市議会に再び不信任決議案が提出され、議員数の3分の2以上が出席し、そのうち過半数が賛成すると可決される。今度は解散はできず、市長は失職する。

反市長派が竹原市長を失職に追い込むには、出直し市議選(定数16)で9人以上の当選が必要となる。竹原市長を支援する市民グループも5人以上の新人を擁立する方針で、反市長派が思惑通りに当選者を確保できるかは分からない。市議選の結果が今後の展開に大きく影響する。=2009/01/22付 西日本新聞朝刊=

●「選挙中にブログ更新」市長を刑事告発 鹿児島県議ら 朝日 2009年1月22日20時45分

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(49)が昨年8月の市長選期間中にインターネットの日記(ブログ)を更新し続けた問題で、県議や市議ら28人が22日、竹原氏を公職選挙法違反(文書図画の頒布)の疑いで阿久根署に刑事告発した。県警は近く受理する見通し。警察庁によると、これまでブログの更新によって同法違反容疑で逮捕、立件された例はないという。

竹原氏はこの日、記者会見を開き、「ホームページの更新は文書図画の頒布にあたらず、法律に違反していない。捜査していただいてよろしいのではないですか」と述べた。

市長選は昨年8月24日告示、同31日投開票の日程で実施された。

県議らは告発状で、竹原氏は市選管から注意を受けたにもかかわらず、24日以降もブログを更新し続け、少なくとも29日まで自らの宣伝や政策を主張する場として使った、と主張。竹原氏が29日付のブログで「ホームページの公開は文書図画の頒布ではなく、いわば選挙事務所内の資料室の公開である」などと説明したことなどについて「現行法では告示後のホームページ更新は明確に禁止されており、その規制に従うのが義務」と指摘した。

●阿久根市長を告発 公選法違反容疑 市議ら28人 告示後ブログ更新 西日本 2009年1月23日(金)10:30

昨年8月の鹿児島県阿久根市長選で初当選した竹原信一市長(49)が、市長選告示後もインターネットのブログ(日記風サイト)を更新し続けたのは公職選挙法違反に当たるとして、県議や市議、市民など28人が22日、竹原市長に対する告発状を阿久根署に提出した。同署は受理したかどうかについて明らかにしていない。ネットを利用した選挙運動の是非については国内で議論が続いており、告発の行方に注目が集まりそうだ。

告発状によると、竹原市長は市長選告示後、ブログを更新。同市選管や鹿児島県警の警告を受けても、投票日の前々日まで更新を続け、政策を主張する場として使用した。県議らは「選挙期間中の法定外文書の頒布を禁じている公選法に違反する」と主張している。

告発状を提出した県議会会派「県民連合」の二牟礼正博会長は「県選管は県議会でブログ更新は違法と明言した。司法の判断を問いたい」。竹原市長は「法律を読めばブログの更新が禁止されていないのは明らか」と反論している。同市では人事や議員定数などをめぐって竹原市長と市議会が対立。市議の大半が竹原市長の不信任決議案を提案することを決めている。=2009/01/23付 西日本新聞朝刊=

| Trackback ( )

|

以前から、全国でゴミ焼却炉の談合問題で裁判が続いている。

キッカケは公正取引委員会の摘発。

そりが該当する地域では、各地のオンブズ の人たちが住民監査請求、住民訴訟と進んだ。

その結果について、全国オンブズ の各地の判決に関するデータでは次のようだ。

全国各地の地裁判決は12件(10勝2敗)、 高裁判決は11件(8勝3敗)、 最高裁判決3件(3勝)となっている。

→ごみ焼却炉談合問題特集 ゴミ焼却炉談合 判決一覧(08/11/20現在)

そこに、一昨日、鳥取県で、最高裁の勝訴判決が確定した。

他にも焼却炉談合裁判、地裁では住民側が勝訴し業者側に返還を求める判決が出たが、高裁では逆転敗訴、しかし最高裁から弁論を開く通知が来たケースもあるという。

これで、まもなく、最高裁判決5件(5勝)と書き換わる。

当時、(私の関われる)岐阜県では該当案件がなかったから・・

でも、業界体質はなかなか変わらないのは当然。

ここ山県市のゴミ処理施設については、今、次の施設の建設・維持を市単独でするか(20年の経費見込み81億円)、岐阜市と共同でするか(同49億円)、そこを住民訴訟で争っている。

次回の弁論では、こちらが以前から「単独事業でいくと意思決定」をした市長を証人に申請しているところ、裁判所が「証人尋問するかどうか」の決定をするところまできた。

とはいうものの、現地で「工事が進行している」という不合理。

公正取引委員会が全国を調べた、だいぶ後だし・・・・・

文末に、その37億円の契約議案の審議の臨時議会の様子を紹介。

一般競争入札ななのに、「応募2社」で入札とは・・・

通常、「是々非々の私」、「反対の多い共産の女性議員」が反対するだけだけど、この日は、与党3人も反対した。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●米子市のごみ焼却炉談合損賠訴訟:市長、談合認定「重く受け止める」 /鳥取 毎日新聞 2009年1月24日

◇住民勝訴確定で米子市長--最高裁

米子市クリーンセンター建設工事の談合疑惑を巡る住民訴訟で最高裁が談合を認め、企業側の上告を棄却して住民勝訴の2審判決が確定したことを受け、米子市は23日、「談合があったことが確定したことを重く受け止め、今後は適正な入札執行に努める」との野坂康夫市長のコメントを発表した。被告の受注業者JFEエンジニアリング(旧日本鋼管)には損害賠償など計15億2653万円を早急に支払うよう求めるという。

市によると同社が返還するのは、契約金額142億5900万円のうち談合でつり上がったとされる8%分の11億4072万円と、23日まで年5%の遅延金3億8581万円。返還を受けても大半は、国への補助金返還や弁護士費用、起債繰り上げ償還に充てられる見通しという。【小松原弘人】

● 市民オンブズ鳥取の高橋弁護士によれば以下。

《米子市ゴミ談合事件》

2009年(平成21年)1月22日、最高裁がJFE側の上告を棄却し、上告受理申立を不受理とする決定を出し、広島高等裁判所松江支部の勝訴判決が確定。

(平成20年(行ツ)第11号、平成20年(行ヒ)第10号)

米子市ゴミ談合事件は、大手5社とアウトサイダー4社、合計9社の事案。

第1審の鳥取地裁は、アウトサイダー4社に対して協力要請がされた事実及びアウトサイダー4社がこれに応じた事実は認められないとして住民側敗訴とした。

しかし、広島高裁松江支部は、大手5社とアウトサイダー4社との間においても談合行為があったと認めるのが相当であるとして、住民側の逆転勝訴とした(広島高等裁判所松江支部平成18年(行コ)第5号)。

認定された損害は、契約金額の8%である11億4072万円、遅延損害金は平成14年4月19日から。

●多摩の焼却炉談合 日立造船に返還命令

東京都八王子、町田、多摩の三市でつくる行政事務組合「多摩ニュータウン環境組合」が発注したごみ焼却施設の入札で談合があったとして、町田市の男性(61)が、工事を受注した日立造船(大阪市)に約三十八億六千万円の損害賠償を同組合に支払うよう求めた訴訟の判決が二十八日、東京地裁であった。大門匡裁判長は談合を認めた上で日立造船に約十二億八千万円の支払いを命じた。

判決によると、三菱重工や川崎重工など大手メーカー五社は営業責任者の会合で、入札前に受注予定業者を決める基本ルールを合意。公正取引委員会の立ち入り検査が入った一九九八年九月まで談合を続けた。同組合が同年六月に発注したごみ焼却施設建設工事では、日立造船が二百四十九億八千万円で落札した。

大門裁判長は同組合の損害額について「控えめに算定しても日立造船との契約金額の5%に相当する」と認定。「同組合の管理者である渡辺幸子多摩市長が日立造船に損害賠償を請求しないのは違法」と述べた。

●8年前発覚 焼却炉談合 自治体続々“訳あり”提訴

公取委認定後、愛知で損賠請求3件 「訴えないのは違法」 読売 2007.04.19

建設工事で談合があったとして一部事務組合が提訴を決めた八穂クリーンセンター(3日、愛知県弥富市で)=穴田英撮影

1999年に発覚した自治体発注のごみ焼却炉建設工事談合を巡り、発注者側の愛知県内の自治体が今年に入って、落札した大手メーカーを相手取り、損害賠償を求める裁判を次々と起こしている。談合が明るみに出て以来、既に8年近くが経過、自治体側は少しでも早い決着を目指す方針だが、損害賠償の請求総額は100億円近くになるだけに、企業側も「自治体側の請求をそのまま受け入れるわけにはいかない」と、裁判で争う構えをみせており、問題解決は長引きそうだ。

◆静観できず

愛知県の海部地区8市町村でつくる海部地区環境事務組合は先月30日、組合が運営管理している同県弥富市のごみ処理施設「八穂クリーンセンター」を建設した三菱重工業(東京都港区)を相手取り、損害賠償約24億6000万円の支払いを求める訴訟を起こすことを決議した。

同センターの入札は98年6月、指名競争入札で7社が参加して行われ、同社が約250億円で落札。落札率(落札価格の予定価格に対する割合)は99・56%の高率だった。昨年6月に公取委が談合を認定する審決を出したのを受けて、同組合は、同社に落札金額の約10%と、遅延損害金を1か月以内に支払うよう請求したが、同社は拒否していた。

「先行して提訴した自治体もあり、静観するわけにもいかなかった。裁判は当然、勝てると考えている」と同組合は話す。

◆住民訴訟

愛知県内では、名古屋市が今年1月に2件、一宮市が3月に1件、名古屋地裁に同様の訴訟を起こしている。さらに、日進市など3市町でつくる尾三衛生組合と、新城市も落札企業側に賠償を求める一方、提訴する方向で検討している。

この談合問題に関しては、全国で市民団体などが、住民訴訟を起こしているが、自治体自らが訴訟を起こす例はまだ少ない。愛知県で相次いでいるのは、市民グループが起こした住民訴訟の判決で、「談合の証拠が十分にあり、勝訴が見込めるのに訴訟を起こさないのは違法だ」とする判決が出たことを背景に、名古屋市が先陣を切って提訴に踏み切ったことが影響しているとみられる。

◆企業の事情

愛知県内の六つの焼却炉建設工事の落札率は、100%~96・55%と極めて高い。自治体側からは「『談合はしていない』と言うには無理がある数字だ」(一宮市)などと指摘する声が上がるが、4件の入札で、総額57億円の損害賠償を請求されている三菱重工業は「談合はなかったと考えている。(東京高裁で)係争中でもあり、賠償請求には応じられない」と反論する。

昨年度の純利益が488億円の同社にとって、57億円という数字は小さくない。ただ、同社は、別のトンネル換気設備工事をめぐる入札では、談合を公取委に自主申告し、減額された課徴金を支払っており、「社内調査で談合が確認されれば、支払いに応じることはあり得る」としている。

名古屋市に対し、損害賠償を請求するよう住民監査請求をしてきた名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は、「企業側は、敗訴したうえでの支払いなら、株主にも言い訳がたつし、争うことで賠償額が低くなる可能性もある。裁判でのイメージ低下よりも実利を重視する企業論理が透けて見える」と指摘している。

ごみ焼却炉建設工事談合

全国の自治体などが1994年~98年に発注したごみ焼却炉の入札87件(発注総額1兆1031億円)で、三菱重工業など大手プラントメーカー5社が受注調整を繰り返していたと、公取委が認定した。公取委は99年8月、独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除勧告を出し、昨年6月、再び談合をやめるよう命じる審決を出したが、5社は不服として同年7月、東京高裁に提訴、係争中。東海地方では愛知県の6件が対象となる。(2007年6月4日 読売新聞)

・・・・・・・・・・・全国オンブズのデータ・・・・・・・・・・・・・・・・

判決はここ (PDF)

判決は、市の損害を落札額約298億円の7%と算定。

「福岡市長が業者に対し損害賠償請求を行わないのは違法だ」と、市の怠る事実も認定。

ゴミ焼却炉談合の判決は、京都市・上尾市に続き3例目。

同様の訴訟は全国で13件。

・京都市ゴミ焼却炉談合 11億4450万円(5%)返還命令 京都地裁 2005/8/31 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9EF649021A26B5B64925707700026B16.pdf

・上尾市ゴミ焼却炉談合 8億8580万円(5%)返還命令 さいたま地裁 2005/11/30

・福岡市ゴミ焼却炉談合 20億8801万6000円(7%)返還命令 福岡地裁 2006/4/25 http://www.ombudsman.jp/data/060425.pdf

・談合事件につき原告の請求を認容した住民訴訟判決(2005/8/31現在)

http://www.ombudsman.jp/taikai/dangoninyo2005.pdf

神戸市発注のごみ焼却炉高裁判決

http://www.ombudsman.jp/dangou/071030.pdf

その他の判決も冒頭にリンクした

→ ごみ焼却炉談合問題特集 ゴミ焼却炉談合 判決一覧(08/11/20現在) から入れる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●川重に16億円返還命令 焼却炉談合で1審より増額 東京 2007年10月30日 16時48分

神戸市発注のごみ焼却炉施設の入札で談合したとして、川崎重工業に約27億3

000万円を市に返還するよう求めた住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、1審判決を約2億7000万円上回る約16億3000万円の返還を命じた。

判決理由で渡辺安一裁判長は「談合を直接的に裏付ける証拠はないが、川崎重工など大手5社は当時基本合意に基づき継続的、恒常的に談合していた」と指摘、落札率が98・6%と極めて高かったことなどから談合があったと認定した。

1審神戸地裁は損害を受注契約額の5%としたが、高裁は5社以外が受注した工事の落札率などと比較し、6%とした。

判決によると、川崎重工は1995年11月に実施された神戸市発注のごみ焼却炉建設工事の指名競争入札に、ほかの大手4社とともに参加し落札。272億9500万円で契約した。

市民団体によると、同種訴訟損害額の認定は8%としたのが最高という。(共同)

●焼却炉談合 20億円返還命令支持 福岡高裁判決福岡市も違法 5社の談合を認定 西日本 2007.12.1

福岡市発注のごみ焼却炉建設の入札で談合し、市に損害を与えたとして、入札参加5社に対し、市民オンブズマン福岡が約29億8000万円を市に返還するよう求めた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(牧弘二裁判長)は30日、5社に約20億8800万円の返還を命じた一審判決を支持し、企業側の控訴を棄却した。福岡市長が5社に賠償請求していないことについても、1審同様、「違法」とした。

5社は日立造船(大阪市)▽川崎重工業(神戸市)▽タクマ(兵庫県尼崎市)▽JFEエンジニアリング(東京)▽三菱重工業(同)。

判決は「1994年ごろまでには5社で談合の基本合意ができていた」とした一審同様、談合常態化を認定。企業側は「談合の日時、場所などが特定されていない」と主張したが、牧裁判長は落札率などから「談合が推認できる」として退けた。

損害額について、原告側が契約額の10%と主張した附帯控訴については、1審同様、「7%が相当」として棄却した。

判決によると5社は96年、福岡市東区のごみ焼却施設の入札で談合。日立造船が予定価格の99.97%に当たる、約298億円で落札した。

5社は全国の焼却炉入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会から排除勧告を受け、全国で13件の住民訴訟が起こされた。同様の訴訟で、今回の賠償額は高裁段階としては最高という。

福岡市は「判決内容を検討の上、対応を決めたい」とコメントした。

●汚泥処理施設「談合は30年前から」公取委が一斉聴取 読売新聞 - 2006年3月10日14時37分

自治体発注の汚泥処理施設を巡る談合疑惑で、大手プラントメーカーによる談合は約30年前から続いていることが関係者の話で分かった。

当初は自治体の「天の声」で受注業者が決まるケースが多かったが、1993年のゼネコン汚職事件を機に、自治体から施設設計を委託されたコンサルタント会社への「協力度」を決め手とするルールが定着したという。

公正取引委員会は10日午前、荏原製作所、クボタなどメーカー十数社の担当部長らの一斉聴取を開始、こうした談合の経緯や、各社の関与の度合いなどについて本格的な調査に乗り出した。

関係者によると、汚泥処理施設が全国に造られるようになったのは終戦直後から。技術が高度化するにつれて大手プラントメーカーが次々と参入、75年ごろから談合が行われるようになったという。

メーカーが自治体に技術情報を提供するのに対し、自治体側から「天の声」が出される方式が当時から定着。70年代末からは、自治体が計画策定業務などをコンサルタント会社に委託するケースが増えたが、構図は変わらなかった。しかし、93~94年に現職知事や国会議員が逮捕・起訴されたゼネコン汚職事件を機に「天の声」が出にくくなったため、コンサルタント会社の業務に協力し、その見返りに施設の完成図面を入手できたメーカーに落札させるルールが定着したという。

一斉聴取は、今年1月施行の改正独占禁止法で公取委に与えられた「犯則調査」権限に基づき、各メーカーの担当部長らを対象に行われた。犯則調査は、刑事告発の手続きを円滑に進めるための権限で、公取委では今後、必要に応じて関係先の捜索や差し押さえを実施、大手メーカーを中心に刑事告発する方向で検察当局との協議も始めるものとみられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・

よくテレビに出る 山県市市役所

平成19年第3回臨時会

会期 11月2日のみ1日間

会議録にリンク

日程 2日 開会 議案1議案 提案説明

質疑・討論・採決・閉会

可決議案

★ (仮称)山県市新クリーンセンター建設工事請負契約(一般競争入札 応募2社)

反対議員 村橋安治・武藤孝成・村瀬隆彦・中田静枝・寺町知正

請負金額 37億6603万5千円

落札業者 日立造船株式会社中部支社

請負率 86.4 %

工事区分 落札内訳金額 (千円)

エネルギー回収推進施設 2,588,243

マテリアルリサイクル推進施設 845,250

ごみ焼却施設解体工事 244,932

粗大ごみ処理施設解体工事 40,353

クリーンセンター仮設事務所等 19,687

上水道敷設工事費 17,070

ダイオキシン類測定、土壌撤去工事費 10,500

合 計 37億6603万5千円

| Trackback ( )

|

1月中旬に確定的に流れた話。

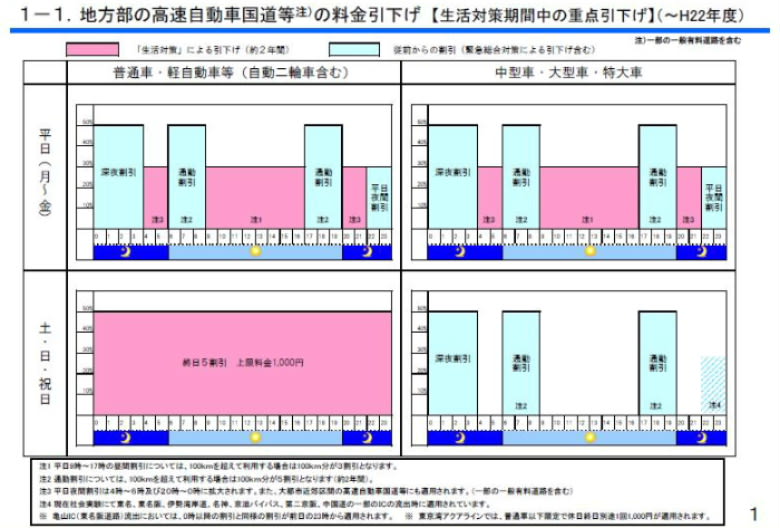

高速道路の通行料について、

「青森―鹿児島で9割引き!

休日は上限千円乗り放題」

「2008年度第二次補正予算案の成立後に2年間実施する。」

その補正予算は1月26日に成立の見込み、とされていた。

2次補正、夜にも成立 野党修正案を参院で可決 2009年1月26日 14時06分

それも、衆参の両院協議会が決裂して、(数日の)先延ばし。

ともかく、補正予算が成立したとして、実効はいつからだろう??

(そのあたりは、一番最後の今朝の新聞記事に)

高速道路の関係の新しい部分について、事業主体が25日までパブリックコメントを募っていた。

そのWebページには、詳細な計画がでている。

(追記・3月4日に予算が成立し、3月28日(土)から適用の見込みとなった)

(追記・首都圏、近畿圏をはさむ場合は二重徴収が1ヶ月ほど続く見込み)

こちら、今日も、来る30.31日の講座に対して、みんなから寄せられた課題の整理。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●青森―鹿児島で9割引き!休日は上限千円乗り放題 スポニチ 09.01.16

東日本高速など高速道路6社と国土交通省は16日、土日祝日の地方圏の路線で乗用車を上限1000円で乗り放題にするなど、高速道路料金の大幅値下げ案を発表した。パブリックコメント(意見公募)をした上で正式決定。値下げのための財源5000億円を盛り込んだ、2008年度第二次補正予算案の成立後に2年間実施する。

青森市から鹿児島市に向かう約2000キロの日本縦断のドライブが通常料金なら約4万円のところ、9割引きの2500円で済むなど“激安”で遠方の観光地などへ出掛けられるようになる。

値下げは自動料金収受システム(ETC)の利用が条件。このため08年度内に1万―2万円するETC車載器の購入者に対し5250円の助成を始める。

東名や名神高速の一部区間など東京・大阪圏は土日祝日の乗り放題の対象外だが、午前6時―午後10時に3割引きを導入。同様に別料金が必要な首都高速(土曜日は除く)と阪神高速は全線で終日3割引きとし、本州四国連絡橋は上限1000円、東京湾アクアライン1000円に下げる。

対象外の区間を経由しても、前後で料金を二重徴収しない。例えば、青森道・青森東から大阪圏を通過して九州道・鹿児島まで、上限1000円に大阪圏の別料金1500円を加え計2500円。九州道の福岡から瀬戸大橋を渡り高知道・高知までなら計2000円(通常料金約1万5000円)となる。

平日は大都市圏、東京湾アクアラインを除き、午前9時―午後5時など現在は割引がない時間帯に、全車種で3割引きを導入。深夜などの5割引きは継続するため、3割以上の割引が終日受けられる。本四連絡橋も時間帯により新たに全車種を5―3割引きとする。

●休日は首都高500円、地方1000円 高速道路料金値下げ案 2009/1/17 business-i ニュース

国土交通省と東日本高速、中日本高速など高速道路6社は16日、2008年度第2次補正予算案に盛り込んだ高速道路料金の値下げ案の内容を正式発表した。

土日祝日は大都市圏を除く地方部で終日、普通車でどこまで走っても上限1000円の乗り放題とするほか、首都高、阪神高速について700円区間を500円とする(ただし、首都高は土曜日を除く)。当初は1500円で検討していた本州四国連絡高速道路の料金は、地元の要望をもとに1000円に引き下げた。東京湾アクアラインも1000円とする。

割引期間は2年間で、ETC(自動料金収受システム)搭載車が対象。このため国交省はETCの普及促進に向けて、新規に2回以上の分割払いでの購入者に限り、5250円を助成する。料金引き下げの必要経費は5000億円。25日までの期間、パブリックコメント(意見公募)を行って国民の意見を聴いた上で、補正予算成立後、実行する。

割引案ではこのほか、地方で平日、全車種を対象に、これまで割引のなかった午前9時~午後5時などの時間帯に3割引きを導入。これにより終日、3割以上の割引が受けられることになる。

割引が導入されると、例えば都内(首都高)から山形蔵王IC(山形道)まで乗っても片道2200円(従来は8350円)に、青森東IC(青森道)から鹿児島IC(九州道)まで乗っても、従来の片道3万9250円から2500円に安くなるという。

●高速道値下げ またばらまきになる

信濃毎日 1月17日(土)

地方の高速道路が、休日なら1000円で乗り放題-。政府が追加経済対策で打ち出していた高速道路料金値下げの案の内容が固まった。

関連予算を盛った2008年度第2次補正予算案が成立した後、2年間実施される。

土日や祝日は、マイカーでどこまで走っても上限1000円だ。東京や大阪の大都市圏は別料金になるものの、これも割り引きされる。

値下げの大盤振る舞いだ。歓迎する人も多いだろう。だが中身を知るほど、喜べなくなる。問題が多すぎるのだ。

第一に、不公平である。

高速道路料金の引き下げは、利用者に広く還元されることが望ましい。なのに、今回の対象は偏っている。自動料金収受システム(ETC)の利用が、条件になっているからだ。

ETCの通行料金の支払いには、クレジットカードが要る。ETCを車に取り付けるだけで1万-2万円かかる。カードを持てない人やお金に余裕のない人は、値下げの恩恵は受けられない。

物流を担う長距離トラックなどは、はなから対象外。値下げの狙いが行楽の増加による観光地の振興にあるからという。

経済対策である以上、不況とコスト高にあえぐトラック業界の負担を減らすのが筋だ。

次に、厳しい財政運営のなかで、巨額の税金をつぎ込むことの是非である。

値下げによる高速道路会社の減収分5000億円は、税金で穴埋めされる。政府は総額2兆円の定額給付金を配る方針も変えていない。雇用や福祉などの対策を優先すべきときに、効果があやふやなばらまきを重ねては、将来にツケを回すことになる。

さらに首をかしげるのが、温暖化対策の逆を行くことだ。

日本は京都議定書で温室効果ガスの6%削減義務を負っている。07年度の排出量は過去最大となった。高速道値下げが、排出量を押し上げる方向に作用することは明らかである。

日本の高速道路料金は、世界一高いとも言われる。値下げは実現してほしい。ただ、それは道路整備計画の見直しの全体像を示した上でのことである。いまは2年間の値下げの後、どうなるのかさえ見えない。

政府はETCを車に付ける人への助成を新たに始める。ETCの普及にこだわりすぎていないか。料金値下げの恩恵が利用者に等しく行き渡り、経済対策の実が上がるよう考え直してほしい。

●青森~鹿児島「2500円で可能」 高速値下げ正式発表 2009年1月16日19時22分 朝日

高速道路各社は16日、高速道路の値下げ案を発表した。青森―鹿児島の日本縦断が「2500円で可能」などと、格安の利用プランも併せて打ち出した。各社は、今回の値下げで交通量が5~15%増え、観光客の3割増を見込む。実施は値下げの原資5千億円を盛り込んだ第2次補正予算の成立後になる。

現在、青森―鹿児島を車で走るには、東北道、磐越、北陸、名神、中国、山陽、九州道を通るコースで通常3万9250円(片道)の料金がかかる。大都市圏を除き、休日利用が1千円となるので、京阪神圏の高速料金1500円を含め、計2500円になる計算だ。割引率は93.6%。

総距離は約2千キロで、1日での走破は難しいが、今回の割引は高速道に入る際か出る際のどちらかが休日なら、適用される。休日を含んだ日程なら、各社は「日本縦断できる」と説明する。

割引は、自動料金収受システム(ETC)を付けた車両が対象。東京、京阪神の大都市を除き、普通車は休日どこまで行っても終日5割引きで上限1千円となる。

東日本高速道路株式会社,NEXCO,プレス,一覧

出典 高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)【PDF:1.3MB】 の資料から

●高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)について 平成21年1月16日

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

首都高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

平成20年10月30日の「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)及び同年12月8日の「道路特定財源の一般財源化等について」(政府・与党)などに基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社は、「高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)について」を作成しましたので、本案に対して広く国民の皆さまからご意見を募集します。

・1 意見募集対象

「高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)について」

・2 意見募集期間

平成21年1月16日(金)~平成21年1月25日(日)

・3 意見送付方法

ホームページ、郵送

・高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)について

『生活対策』(平成20年10月30日 新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)における「高速道路料金の大幅引下げ」、『道路特定財源の一般財源化等について』(同年12月8日 政府・与党)における「既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化」などを踏まえ、国土交通省から示された「高速道路の有効活用・機能強化の進め方」に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路株式会社6社において、高速道路の料金引下げなどの計画案を作成しました。

• 本計画では、高速道路の有効活用・機能強化を図るため、ETCを活用した料金引下げなどについて約10年間の取組みを進めるとともに、「生活対策」として当面平成22年度まで重点的な取組みを行います。

• 今回の意見募集後、高速道路料金の引下げなどの計画を作成し、国土交通大臣の同意などの手続きを経て、各施策を順次開始します。

• 各施策導入後も、継続的に交通状況や減収額及び利用者の利便性などを把握し、必要に応じて計画の見直しなどを行い、効果的に運用します。

「生活対策」として平成22年度までの取組み(概要)

『平成20年度第二次補正予算及び関連法案の成立を前提としています。』

【物流の効率化】

(1)地方部の高速道路注1で、平日の全時間帯に3割引注2を導入

• 注1)大都市近郊区間及び首都高速、阪神高速などを除く高速道路

• 注2)昼間時間帯は、100kmを超えて利用する場合は100km分の割引を適用

• 既存の5割引(通勤割引、深夜割引の拡充)は残ります

• 大都市近郊区間も同様に、平日の夜間時間帯に3割引を導入

• 本四高速は、平日の通勤時間帯に5割引を導入

【地域の活性化】

(1)地方部の高速道路で、普通車以下を対象に、土日祝日の全時間帯で5割引、さらに上限料金を1,000円とする割引を導入

• 本四高速走行分は別途上限料金1,000円、アクアライン走行分は別途1回1,000円

(2)大都市圏の高速道路で、

1. 都市高速道路で、普通車を対象に、休日の全時間帯で料金を500円注)とする割引を導入

注)首都高速:東京線500円、神奈川線400円、埼玉線300円(日祝日)

阪神高速:阪神東線500円、阪神西線350円、阪神南線350円(土日祝日)

2. 高速自動車国道注)の大都市近郊区間で、普通車以下を対象に、土日祝日の昼間の時間帯で3割引を導入

注)一般有料道路の一部を含みます。

• 別途観光バスへの割引についても導入を検討

高速道路の有効活用・機能強化を図るため、約10年間の取組み(概要)

• 平成22年度までは前頁の「生活対策」が併せて適用されます。

1 「安心実現のための緊急総合対策」で講じた施策の効果的な運用

【物流の効率化】

(1)地方部の高速道路で、

1. 平日の深夜(0時~4時)を5割引に拡充 【実施中】

2. 平日の夜間(22時~0時)に3割引を導入【実施中】

【地域の活性化】

(1)地方部の高速道路で、普通車以下を対象に、土日祝日の昼間(9~17時)は、5割引注を導入【実施中】

注)本四高速以外は利用距離100km以内、1日2回まで

2 大都市圏や割高な路線などにおける料金施策

【都市部の深刻な渋滞の解消】

(1)環状道路などへの迂回誘導や輻輳する料金体系における連続利用などを促進するため

1. 環状道路などへの迂回誘導割引などを導入

o 圏央道、アクアライン、阪神高速湾岸線、第二京阪道路 など

2. 連続利用割引などを導入

o 放射方向の高速道路など ⇔ 都市高速、圏央道

o 短区間の路線連続利用など(東京外環道、中央道、東名阪道など)

(2)都市高速について「生活対策」における重点的な引下げの後に、上限料金を抑えつつ、対距離料金制度を検討

【物流の効率化】

(1)都市高速における事業者向け割引の拡充

• 対距離料金に併せて、大口・多頻度割引の拡充を検討

【地域の活性化】

(1)割高な料金設定などにより有効活用が進んでいない路線や区間での高速道路への利用転換を図るため、

1. 一般有料道路への時間帯割引の導入

o 高速自動車国道と同様に通勤、深夜割引(都市部へは早朝夜間割引)

2. 特別料金区間などにおける引下げなど

o 特別料金区間(恵那山トンネル、飛騨トンネルなど)や伊勢湾岸道路,広島岩国道路 など

3 スマートインターチェンジの整備

地域と高速道路のアクセスを改善し、料金施策と併せ地域活性化を図るため、コスト縮減を行いつつ概ね200箇所以上を目標に整備

上記とは別に、料金社会実験、企画割引などの終了により料金が変更になる場合があります。

毎日新聞 2009年1月26日 23時52分(最終更新 1月27日 1時35分)

●2次補正予算:成立しても経済効果まだ先 関連法案多く

08年度第2次補正予算案の成立がずれ込んでいるが、同案に盛り込まれた定額給付金、高速道路料金の引き下げなどは、予算関連法案が成立しないと執行できない。民主党など野党が参院で採決しなければ、予算関連法案が成立するのは、衆院での再可決が可能となる3月14日以降。経済対策の効果が出るのはまだ先になりそうだ。【吉田啓志、位川一郎、石川貴教】

●定額給付金

2次補正の成立で総額2兆円の定額給付金を支給する市区町村は、住民基本台帳に基づいての支給対象者リスト作成や、支給申請書の郵送を始める。だが財源を手当てする関連法案が採決されない限り、支給に踏み切る市区町村はない見通し。大半の都市部は5月の大型連休明け後となりそうだ。

支給を始めるには、2次補正と関連法案の成立に加え、作業に必要な経費を盛り込んだ各市区町村の補正予算案を、各市区町村議会が可決する必要がある。市区町村議会は2月中旬から3月上旬に開かれるため、臨時議会を開かない限り、支給はこれ以後となる。

総務省は関連法案の成立を待たずとも、申請書の郵送や受け付けを市区町村に進めてもらい、関連法案の成立直後に支給を始めれば年度内の支給が可能としている。だが、煩雑な事務手続きを進めてまで、年度内支給に踏み切る市区町村がどれだけあるかは未知数だ。

●雇用

雇用情勢の悪化を食い止める対策として過去最大規模の4000億円の雇用創出基金を都道府県に設ける経費が盛り込まれた。失職者に、仕事を見つけるまでの間、道路補修など臨時的な公共事業に従事してもらう「緊急雇用創出事業」(1500億円)と、地場産品開発などの安定雇用に結びつける「ふるさと雇用再生特別交付金」(2500億円)の二つだ。25~39歳の年長フリーターを半年以上雇った中小企業に、1人当たり100万円を支給する制度も始まる。

妊婦は10年度まで、必要な検診回数14回分をすべて無料で受けられるようになるほか、第2子以降の3~5歳の子供1人あたり3万6000円の「子育て応援特別手当」が1回に限って支給される。

●高速道路

高速道路料金の引き下げに5000億円が盛り込まれた。(1)普通車以下は休日(土日祝日)に地方の高速道路を1000円で乗り放題(2)首都高速道路、阪神高速道路は休日に700円区間を500円に引き下げ(首都高の土曜は除く)(3)平日も地方で全車種に3割以上の割引--などが柱。自動料金収受システム(ETC)搭載車が対象で、実施は予算関連法案成立後の3月中からとみられる。

「1000円で乗り放題」の場合、適用外の地域を途中で通っても両側の料金は合計で1000円。青森から鹿児島までは、大阪圏の通過料金(1500円)を加えても2500円で行ける。

日付をまたいで利用する場合も、一部が休日にかかれば「1000円」が適用される。ゴールデンウイーク、お盆、年末年始も休日なら適用されるため、大渋滞が起きる可能性もある。 |

| Trackback ( )

|

昨日の選挙。

私たちの進めている自治ネットの代表の海住さんが松阪市議として1人で推して33歳の新人候補が昨年11月に1月の市長選に立候補することを決めた。

対する現職には民主、自民ほか、大多数の市議がついての昨日の選挙。

典型的な草の根選挙だげと、週の中盤から「優位」が伝えられていた。

全国最年少市長の誕生。

開票の実況は ⇒ 松阪市議会議員 海住恒幸 Report

(昨夜、ブログへのアクセスが「過去最高」だったそう)

海住さんは、今月初めの国立市の視察のとき、国立市の関口市長も少数与党なので、「もし当選したら一人与党になるかも」と市政運営の質問をしていた。

無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク

ここは「山県市」だけど、もともとの「山形県」。

現職に対して、民主などの支援を受ける「女性候補」。

このブログでも何度か採りあげてきた。

東北初の女性知事の誕生。

12月4日ブログ ◆千葉と秋田の県知事選挙/揺れている背景

1月8日ブログ ◆山形県知事選、現職と女性候補の対決

10年ほど前、アメリカで若いクリントンが大統領になったとき、日本でも、新しい首長が誕生する強い追い風になった。

昨年から、オバマ大統領は、日本にも大きな風を送っている。

ともかく、おめでとう。

みなさんご苦労様。

ところで、松阪市長も山形県知事の選挙も、現職と一騎打ち、共産党が出していない。

共産党が出ることで、現職を倒すことができない結果となる例が全国にたくさんある。どちらも、幸いだった。

最後は、現職と共産党候補の一騎打ちの岐阜県知事選は、圧倒的に現職が勝った。

新聞の見出し「投票率最低 相乗り 冷めた県民」

愛知県岩倉市では、知人の片岡さんが市長になった。

もともと、最初のころの私たちの選挙講座に来ていた人だ。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

【予告】1月27日(火)メンテナンスのお知らせ

今後の機能強化及びアプリケーション改良準備といたしまして、

下記日程にてサービス一時停止を伴うメンテナンスを実施させていただきます。

2009年1月27日(火)午前6:30 ~ 9:30(3時間)

システムメンテナンス中はブログトップを含む全てのページが停止し、

記事の投稿、閲覧、コメント/トラックバック/pingの受信、ブログ検索など、

gooブログの全サービスをご利用いただくことができなくなります。 |

●三重・松阪市長に33歳の山中氏初当選 最年少首長に

朝日2009年1月25日23時32分

山中光茂氏 山中光茂氏

三重県松阪市長選は25日投開票され、新顔で前県議の山中光茂氏(33)が、再選をめざした現職の下村猛氏(68)を破り、初当選した。山中氏は2月6日の就任時に33歳1カ月で、大阪府箕面市の倉田哲郎市長(34)を抜いて現職では全国最年少の首長となる。

当選が決まった山中氏は「全国最年少ということは全国一未熟ということ。みなさんの声をよく聞いて、市政に生かしていきたい」と喜びを語った。選挙戦では「『まっさか(松阪)』を変えなあかん」と変革を強調。小学6年生までの医療費無料化などを訴え、支持を広げた。

山中氏は、群馬大医学部卒。松下政経塾生、衆院議員秘書などを経て、07年4月の県議選で初当選。1期目の昨年11月、民主党を離党し、無所属で市長選に立候補した。政党や業界団体の支援はなく、市民団体や組織に属さない草の根市民らが主体となって選挙戦を戦った。

●33歳、しがらみ打破 松阪市長選で初当選の山中氏 中日 2009年1月26日

「松阪を変えようという思いで皆さんがつながった」。

圧倒的に不利との声にさらされながら、三十三歳の若さで現職を打ち破った山中光茂氏。松阪市船江町の選挙事務所で開口一番、目を潤ませながら力を込めた。

開票が始まる前から事務所に駆け付けた支持者らは、当選確実の一報が入ると歓声を上げた。山中氏が登場すると、「われわれがついているぞ」などと声を掛け、全国最年少市長の誕生を祝福した。

「しがらみだらけの政治を変えたい」。山中氏は一貫して特定の政治勢力に縛られない市政運営を強調し、組織に頼らずに地域を地道に回る活動手法に結実。選挙戦では大型公共事業に予算が集中する現市政を批判し、市民の声を広く聞いて医療や福祉などの施策を優先していく考えを訴えると、じわりと支持を広げていった。

自民、民主両党などが実質的に支援し、地元選出の衆院議員や県議、市議らを相手にしながら手にした初当選に、山中氏は報道陣の質問に応え、「まだスタートライン。現場の痛みに寄り添っていきたい」と気を引き締めた。

◆投票率51・53%

松阪市選管によると、二十五日に投開票された同市長選の投票率は51・53%で、市町合併前の旧市で行われた二〇〇〇年の51・16%をわずかに上回った。

今回の市長選は、現職と新人の二候補が九年ぶりの選挙戦を繰り広げたが、有権者の関心を集められなかった。二十四日までの六日間の期日前投票は六千三百四十六人で、不在者投票は七百十一人だった。

◆求められる「成果」

大方の予想をはねのける勝利だった。自民、民主両党の衆院議員らが支援する現職に対し草の根で批判票を取り込んだ山中氏。変革を訴える姿が、新たなリーダーを求める市民感情と重なったと言える。

選挙戦で現職は、労働組合など組織を総動員し、各地の個人演説会の会場を多くの有権者で埋めた。一方、山中氏は知人らの協力で戦い、大型公共事業に集中する予算を「『現場』や『痛み』に近い施策に振り向ける」と繰り返した。

県議一期目の任期途中での転身への批判には「市長になって取り返したい」と強調。政治信念を切々と語り続けた結果、「今の市政を刷新してほしい」との声が寄せられるまでに浸透を見せた。

ただ、政治手腕への疑問から「相対的に議会の力が強まる」とみる市議も。小学校六年生までの医療費無料化などの政策公約も、財源の裏付けがないという指摘は根強い。成果の積み上げこそが求められる。 (我那覇圭)

◇松阪市長選開票結果

当 38,571 山中光茂 33 無新

30,742 下村猛 68 無現

●松阪市長に33歳山中氏 現職破り全国最年少首長 2009年1月26日 朝刊

三重県松阪市長選は25日投票、即日開票され、無所属新人の元県議山中光茂氏(33)が、無所属現職の下村猛氏(68)を破り、初当選を果たした。山中氏は全国の首長の中で最年少となる。投票率は51・53%。

山中氏は松阪駅前の再開発など大型公共事業に予算が集中する現市政を批判し、医療や福祉などの施策を最優先する考えを強調。自民、民主両党などが実質支援する下村氏に対し、組織に頼らない選挙活動を展開して支持を集めた。

●三重・松阪で全国最年少市長/33歳の山中氏初当選 2009年01月25日(日)

任期満了に伴う三重県松阪市長選は25日投開票の結果、無所属新人で元県議の山中光茂氏(33)が、無所属現職の下村猛氏(68)を破り、初当選した。投票率は51・53%。

山中氏は大阪府箕面市の倉田哲郎市長(34)を抜き、現職では全国最年少の市長となる。最年少市長としては過去に東京都武蔵村山市長の27歳の例がある。

山中氏は、無駄な公共事業や補助金の見直しなど市政刷新を訴え出馬。下村氏は財政健全化などの実績を主張したが支持が広がらなかった。

山中氏は群馬大医学部卒。衆院議員秘書などを経て2007年、県議に初当選した。

●【選挙】吉村氏が接戦制し初当選 山形県知事選 産経 2009.1.26 01:58

山形県知事選で当選を確実にし、長女の麻奈美さん(右)から花束を受け取る吉村美栄子氏=25日、山形市 山形県知事選で当選を確実にし、長女の麻奈美さん(右)から花束を受け取る吉村美栄子氏=25日、山形市

任期満了に伴う山形県知事選は25日投開票され、無所属新人の行政書士、吉村美栄子氏(57)が無所属現職の斎藤弘氏(51)を破り、初当選を果たした。就任すれば千葉、北海道、滋賀に続き、4人目の現職女性知事で、1期4年を務めた現職が再選できずに敗れるのは異例。投票率は65・51%だった。

民主党などの野党が吉村氏を、自民党の大半が斎藤氏をそれぞれ支援したことから事実上の「与野党対決」選挙で、次期衆院選もにらんだ激戦となった。「保守王国」の山形でも自民党離れが進んだ結果に自民党は次期衆院選の選挙戦略の抜本的な見直しを迫られそうだ。

◇山形県知事選開票速報

当320324吉村美栄子 無新

309612斎藤 弘 無現

(選管最終)

●山形県知事選、新人・吉村美栄子氏が当選…東北初の女性知事 2009年1月25日22時51分 読売新聞

当選確実の報に万歳で喜ぶ吉村さん(25日午後10時35分、山形市荒楯町で) 山形県知事選は25日、投開票が行われ、新人の元県教育委員・吉村美栄子氏(57)(無)が、再選を目指した現職・斎藤弘氏(51)(無)を破り、初当選した。

女性知事の誕生は東北初。全国では6人目、現職では千葉、北海道、滋賀に続き4人目となる。投票率は65・51%(前回59・32%)だった。

吉村氏は民主、共産、社民各党や連合山形の支援を得たうえ、自民の一部も取り込んで幅広い層に浸透。斎藤氏を「経済性や効率性を優先した冷たい県政」と批判、「メリハリのある予算編成」などを掲げて競り勝った。

●吉村氏陣営、当選の報に歓声/山形県知事選 朝日 2009年01月26日

知事選は25日投票され、即日開票の結果、無所属の新顔で元県教育委員の吉村美栄子氏(57)が、無所属で現職の斎藤弘氏(51)を破り、当選した。山形市荒楯町1丁目の吉村氏の事務所には、午後8時ごろから人が集まり始め、民主の近藤洋介衆院議員、自民の阿部賢一県議のほか各党の県議、市議も含めて約500人の支援者らが駆けつけた。

午後10時ごろ、吉村氏が姿を現し、ともに開票を見守った。同10時40分ごろ、ニュースで当選確実の一報が流れると大きな拍手とともに「よくやった」「勝ったー」という大きな声が事務所に響いた。だが、吉村氏は緊張した面持ちを崩さなかった。万歳の後で、阿部氏や近藤氏らと握手を交わすと、ようやく笑顔を見せた。「接戦だったことを重く受けとめながら、県政発展のために努力していく」と抱負を語った。

●山形知事選:「自民敗北」衆院選へまた打撃 毎日 2009.1.26

25日の山形県知事選は民主党など野党が支援した吉村美栄子氏が接戦を制した。野党が「次期衆院選に弾みがついた」と自信を深める一方、自民党は「国政には影響しない」と平静を装う。ただ、保守地盤の強い山形での事実上の「敗北」は麻生政権への逆風の強さを示しており、毎日新聞調査で内閣支持率がさらに低下したのに加え、自民党は二重の打撃を受けた。【上野央絵、中田卓二】

自民党分裂となった前回知事選のしこりを考慮し、自民党本部は斎藤弘氏を推薦しなかった。幹部で応援に入ったのは24日の石原伸晃幹事長代理だけ。23日に小沢一郎代表が山形市入りした民主党に対し、後手に回った印象は否めなかった。

山形県選出の岸宏一参院議員が吉村氏を支援したこともあり、自民党幹部は「全く地元事情による結果」と指摘。党選対幹部も「現職が1期で落選するのは、本人の資質に難があった」と語るなど、「過小評価」に躍起になっている。

しかし、これらは野党を勢いづかせないための詭弁(きべん)にすぎない。実際には、古賀誠選対委員長は20日の党役員連絡会で「岐阜、山形両県知事選の対応をしっかりしていきたい」と表明していた。敗北を受け、細田博之幹事長は当面の国政への影響は否定しながらも、「しっかりと敗因を分析していく必要がある」と衆院選に向けた危機感を示した。

一方、民主党は「追い風が吹いた」と歓迎し、鳩山由紀夫幹事長は25日、毎日新聞などに「政権をチェンジさせたいという思いが表れた」と述べた。

小沢氏が乗り込むなど民主党が終盤にテコ入れしたのは、情勢調査などから「勝てる」と判断したためとみられる。23日に吉村氏の選挙事務所で小沢氏は「予定はなかったが、『あと一息で山形を変えることができる』『非常に盛り上がっている』と聞いたので激励に来た」と語った。

●初当選の吉村さん、逆境はね返し「女性の存在感」 2009年1月26日01時44分 読売新聞

25日投開票が行われた山形県知事選で、新人の吉村美栄子さん(57)が当選し、東北で初めての女性知事が誕生した。

山形市の事務所では、オバマ米大統領のスローガンを借りた「チェンジ!やまがた」のバッジをつけた女性支持者たちが、「東北に女性知事が誕生するなんて、夢にも思わなかった」と喜び合った。

午後10時半頃、当選確実の報が入ると、歓声がわき上がった。吉村さんは「山形の県民は画期的な選択をしてくれた。心の通う県政を求めていると実感した」。山形市で洋裁教室を開く伊豆倉貴代美さん(66)は「暗い話題が多い中、華やかなイメージで山形の注目度がアップする。必ず山形を変えてくれる」と語った。

吉村さんは「リクルート」に勤め、26歳で長女を出産した後は山形市の夫の実家に。弁護士だった夫を12年前に病気で亡くしたが、行政書士の資格を生かして長女(31)、長男(25)を育て上げた。今は義父母と3人暮らし。

知的障害者のスポーツ大会でボランティアとして活躍する姿を目にとめた連合山形関係者らに口説かれ、出馬を決断した。

知名度に乏しいうえ、出馬表明が告示約40日前と出遅れ、逆境での選挙戦。17日には山形市で約800人を集めた女性集会を開き、政策をアピールした。

●「新時代の市政」

岩倉市長選、初当選の片岡さん抱負 2009年1月26日 読売新聞

初当選を決めてバンザイをする片岡さん(中央)

新人3人の争いとなった岩倉市長選は、25日に投開票され、前市議の片岡恵一さん(59)(無所属)が、前市議の三輪佳幸さん(67)(無所属)と、元共産党県委員会職員の浅田光治さん(65)(無所属=共産推薦)を破り、初当選した。

片岡さんが同市稲荷町の選挙事務所に姿を見せると、大勢の支持者から一斉に歓声が上がった。片岡さんは「新しい感覚で岩倉を変えよう、古い皮を破ろうという訴えが市民に認められた。新しい時代に変わったと実感できる市政を展開していきたい」と抱負を述べ、支援を受けた石黒栄一県議(岩倉市選出)らとともにバンザイを繰り返し、喜びを爆発させた。

片岡さんは選挙戦を通して、会社社長としての経営感覚による市政の改革を主張し、〈1〉業務の民間委託〈2〉市長退職金の廃止〈3〉無料妊婦検診の受診回数の倍増〈4〉脳ドック検診補助対象者の大幅増――などの公約を掲げ、知名度の低さを挽回した。当日有権者数は3万6882人、投票率は49・49%だった。

岩倉市 選管 市長選挙

回数 時間 片岡恵一 三輪よしゆき 浅田光治 計 開票率

1 午後09時30分 0票 0票 0票 0票 0.00%

2 午後10時00分 500票 500票 500票 1500票 8.22%

3 午後10時30分 9,700票 5,400票 2,700票 17,800票 97.51%

結了 9,764票 5,416票 2,702票 17,882票 100.00%

得票総数 17,882票

無効投票数 372票

投票総数 18,254票

持ち帰り・その他 0票

投票者総数 18,254票

| Trackback ( )

|

岐阜県知事選挙は1月8日告示でした。

15日に立候補者2人に公開質問書を発送しました。

県政にはいろんな課題があるけど、今回は忙しくて・・・

そんな中の質問。 目的は、

「今後4年間は、高レベル放射性廃棄物処分の文献調査地区確保のためにNUMO、国、電気事業者などが必死になる時期です。超深地層研究所を抱えた岐阜県知事候補者が高レベル放射性廃棄物処分場にどのような考えを持っているのか知るため」(まとめてくれた兼松さんの記)

回答は、21日まで、指定でお願いしました。

回答が出たので、22日に報道機関に配布、インターネットにも載せます。

なお、別の観点。

自治体の長や議員、国会議員らの選挙のときに『候補者アンケート』『公開質問』などしたいけど、と思うことは少なくありません。

こういうとき、選管に相談して「やめた方がいいですよ」とか「できません」とかいわれて、自粛してしまう人たちが少なくありません。

一般的に、いろいろなことの変革は、「自粛」でなく「それでもやる」という行動によって進んできました。

ともかく、選挙の告示前でも、告示後の選挙期間中であっても、質問はでき、かつ回答は公開することもできます。インターネットに出しても、マスコミに出しても、街頭で配ってもかまいません。

もちろん、特定候補者を応援する目的ではないこと、これは前提となる絶対条件です。その質問をする人たちの活動の目的や意図、メンバーなどが特定候補を応援しているととられないこと、ここには注意が要ります。

公表の際のコメントも、特定の人を応援するように誤解されるような表現はしないように気をつけることは必要です。

そのあたりのことの整理。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●まず、選挙前や期間中の質問と公表について

たとえば、次のような記事、つまり、選管や住民、学者の考えがまかり通っている。

●【統一地方選2007】 町議選出馬予定者アンケート ネット掲載に公選法の壁 愛知・長久手 中日 2007年4月21日

愛知県長久手町の市民団体「長久手まちづくり研究会」が、町議選立候補予定者へのアンケートの結果をネット上に掲載し、町選挙管理委員会に可否を問い合わせたところ、選管が1960(昭和35)年の旧自治省通知をもとに「差し控えた方が適当」と回答。結局、公表を中断したことが分かった。会では「多くの人に投票の参考にしてほしかったが、選管の指摘は重い」と会のメーリングリスト(約100人)で紹介するにとどめた。識者からは公職選挙法自体の問題点を指摘する声もあがっている。

同会は昨年初め、愛知万博のボランティアや学識者、芸術家や退職者など地元の有志ら約30人で「町の活性化を図ろう」と発足した。

アンケートは「候補者について有権者が得られる情報が少ない」と企画し、「(イメージする)『良い町』とは」「現時点で町の問題は」など5項目について質問。会独自に立候補予定者の連絡先を調べ、判明した約15人(出馬予定の現職全12人を含む)に2月下旬、用紙を郵送し6人から回答があった。一方、17日の告示には定数20に26人が届け出た。

回答は順次、ネット上の会員制サイト「ミクシィ」内で公表するとともに、町選管に問題が無いか問い合わせた。選管は3月8日、「内容によっては利害誘導にあたる恐れがあり、差し控えた方が適当」と文書で回答。これを受け公表を中止した。

町選管は取材に対し「具体的な行為が違法か適法かを(選管が)判断する立場にはないが、自治省選挙部編集の実例判例集に基づいて回答した」としている。総務省も「具体的な事例については答えられない」と話す。

研究会を主宰する男性(61)は「利害誘導の意図などあるわけがない。4年間の町政を託す人を、たった数日で、選挙公報とポスターの情報だけで決めろというのは無理な話。市民の側から開かれた選挙を目指しても、違反の恐れがあると言われれば自粛せざるを得ない」と話している。

◆法整備への論議を

<総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」の座長を務めた東大法学部の蒲島郁夫教授(政治学)の話> 地方選では立候補者の情報がとりわけ少ないのでインターネットによる情報発信は積極的にするべきだが、法律が整備されていないのが現状。ネットと選挙運動について政治が真剣に議論する必要がある。

◆根本的見直し必要

<名古屋大大学院の後房雄教授(行政学)の話> 違法かどうかは本来、司法の判断だが、現実的には選管に頼らざるを得ない。公選法は半世紀以上前にできた法律で、本来自由でいいはずのことを禁止するなど時代錯誤の法律。公選法の根本的な見直しが必要になっているという好例だ。

【メモ】

<1960(昭和35)年の旧自治省通知> 旧自治省選挙局長から各都道府県選管にあてた通知。「(圧力団体等が)たとえ全候補者に公平にアンケートを求めたとしても、選挙人または団体の会員との特殊な直接利害関係を利用する利害誘導の周旋または勧誘にあたるおそれが多いので、さしひかえるようご指導いただきたい」としている。

<公選法の利害誘導罪> (3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金) 221条第2号 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者(略)に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 |

くれぐれも、上記の新聞記事にある内容を真に受けないように。

次のように静止されたという話も聞きます。

「 理由は、候補者間で公平を欠く(元議員でない候補者は届出が遅く、選管の審査も遅れるので、当然当方による氏名・住所の把握が遅れて候補へはアンケート発出時が遅れる、あるいは欠ける)、また、候補者個人名をHPに掲載するのは、これも公平の点また選挙管理上の問題があり 」 というのです。

また、次のような話もありました。

「当地の選管は、特に、候補者個人名をHP上に出すことについてこだわっている様子」

「数年前にある監査請求をした時、選挙の時期が迫っているので、早く(3ケ月前頃に)請求を出して欲しいと言われた(関連する候補者への影響を心配してか?)」・・・・

とても、信じられません。

それらはいずれも、道義的なことの評価の観点の問題であって、公職選挙法上の問題ではありません。

分かりやすい例で言うと、7.8年程前だったか岐阜県内の首長選挙のときに、ある市の選管が「できない」と止めたことがありました。それを受けた岐阜県選管は、次の主旨のことを明らかにしました。

→ 各種のアンケートや質問状の公表について、

選挙の告示後であっても、当該選挙のいずれの候補者とも特定の関係がない人たちや団体が行うものである限りは、印刷物を配布することやインターネット上に掲載すること、報道機関に提供することなどは公職選挙法に抵触しない ←

もちろん、結果公表の時の公平さは不可欠なことです。

やはり、「選挙」のことですから。

しかし、法を逸脱して過剰に規制しようとする行政は飛び越えて行きたいですね。

●次に、具体的に今、選挙期間中の岐阜県知事選に関して

(参考 公開質問書は ◆知事選/岐阜は公開質問出した/秋田・現職と新人女性の一騎打ち/千葉・民主は推薦取消・自民は自主投票 )

話をまとめてくれた兼松さんの報告は、

HP ⇒ 高レベル処分に関わる 2009年 岐阜市民団体の動き

ブログ ⇒ 1月23日 「知事候補者の回答とコメント 」

回答と私たちのコメント、対照表には以下からどうぞ

◆ 木下候補の回答そのまま PDF版 回答とコメント 木下候補 ワード版

◆ 古田候補の回答そのまま PDF版 回答とコメント 古田候補 ワード版

◆ 比較対照表 PDF版 比較対照表 ワード版

岐阜県知事候補者の回答と理由・意見(回答受付順)

1月15日発送 21日締め切り

2009年1月8日告示、1月25日投票

岐阜県知事選立候補者アンケート

高レベル放射性廃棄物処分地関連

木下一彦候補(新人・共産推薦) 古田肇候補(現職・1期)

◆ 木下氏 2009年1月20日 回答

1.高レベル放射性廃棄物処分地の県条例制定について・・・制定すべきだ

理由・意見 「岐阜県に高レベル放射性廃棄物を持ち込むことを禁止する条例を制定します」という公約を私は掲げています。高レベル放射性廃棄物の処分地を公募しても、調査地域さえ確保できない状況下で、核のゴミを「地層処分」する政府の方針を実現しようとすれば、電源三法交付金を受け取り、地層処分「研究」のための施設を持っている地域を処分地にすればよいという世論を広げ、その圧力で地層処分の「研究施設」を受け入れている自治体に「処分地」を受け入れさせていくほかに実現の道はないでしょう。この点で、地層処分「研究施設」を持っている県と市の首長は、 県民・市民のいのちと健康、安全、環境を守ろうとするならば. 「わが自治体が、地層処分場を受け入れる可能性は1 0 0%ない」ことを、政府と全国の自治体に公然と明確に表明する責任があると考えます。

2.高レベル放射性廃棄物処分地を受け入れますか・・・受け入れない

理由・意見1の回答の「理由・意見」の通りです。

◆私たちのコメント

公約に条例制定を掲げておられることを高く評価します。木下候補が知事になったら早々に条例制定を実現されるよう望みます。

北海道は2000年に「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」で「特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する」との道条例を制定した上で、幌延深地層研究センターを受け入れました。

道条例があっても、道民の幌延処分場への不安は消えません。マスコミも事あるごとに幌延処分場化への懸念を強く指摘しています。

それは研究所の「計画と処分場の計画は明確に区別」して行う(1994年原子力長計)との方針の下、超深地層研究所とその周辺地域は処分場にならないかの如く喧伝されてましたが、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」には地下研究所施設を受け入れた瑞浪市を処分場から除外するとの規定がありません。そのため瑞浪市にも応募を促すNUMOの文書が届けられています。岐阜県はこうした法律の不備を県条例で担保することが不可欠です。

3. RI・研究所等廃棄物処分地と鳥取のウラン残土レンガ焼成について

①RI・研究所等廃棄物の処分地を受け入れますか・・・受け入れない

理由・意見 県民のなかに不安がある「R I ・研究所等廃棄物処分地」は受け入れません。

②ウラン残土レンガの岐阜県内原子力機構施設への持ち込みについて・・・認めない

理由・意見 県民のなかに不安がある「ウラン残土レンガ」の岐阜県内への持ち込みは拒否します。

◆私たちのコメント

RI・研究所等廃棄物、ウラン残土レンガは共に民に不安を抱かせる施設であり、そもそも岐阜県が必要とする事情はありません。とりわけ原子力機構のウラン残土レンガの持ち込みは岐阜県内をウラン残土処分場にするための方便です。レンガにしてもウランが消えるはずもなく、持ち込みは許されません。

◆ 古田氏 2009年1月21日 回答

1.高レベル放射性廃棄物処分地の県条例制定について・・・制定の必要はない

理由・意見 瑞浪超深地層研究所に関しては、「放射性廃棄物の持ち込み禁止、使用禁止、そして将来においても処分場にしない」という協定が締結されていること。

以前から「県として処分場を県内に受け入れる考えはない」と表明していること。

従いまして、現段階では、条例の制定を必要とする状況にはないと考えております。

◆私たちのコメント

県内に高レベル放射性廃棄物処分場を受け入れないとする古田候補の姿勢は支持します。

しかし私たちは瑞浪超深地層研究所が処分場になるのではないかと心配しているのではありません。その周辺地域が処分場にならない保証がないからこそ、私たちは県条例の制定を求めています。

高知県東洋町の応募の事例から、文献調査段階では知事の意見は無視され、文献調査終了段階で意見を聴かれるだけです。応募後の県条例検討では手遅れです。

更に古田候補が知事になった場合、知事である間は処分場を受け入れないとしても、次ぎに知事になった方が処分場を受け入れるかも知れません。

私たちはどなたが知事になった場合も岐阜県内には処分場にならないことを条例で担保したいと強く願っています。

また、瑞浪超深地層研究所は調査や実験のためボーリング等で無数のミズミチ(水の通り道)をつくってしまい、処分場としての封じ込めの機能を持たないにもかかわらず、処分場化を推進する考えの人たちに不安を持ちます。

2.高レベル放射性廃棄物処分地を受け入れますか・・・受け入れない

理由・意見 県民の安全・安心を第一に考えて、県内に高レベル放射性廃棄物処分場を受け入れる考えはありません。

◆私たちのコメント

処分場を受け入れる考えがないことを、評価します。

この考えを将来も担保するためにこそ、当選されたら県条例を実現していただきたいと願っています。

3. RI・研究所等廃棄物処分地と鳥取のウラン残土レンガ焼成について

①RI・研究所等廃棄物の処分地を受け入れますか・・・受け入れない

理由・意見 県民の安全・安心を第一に考え、安全性の確認ができない状況では、RI・研究所等廃棄物処分場を受け入れる考えはありません。

②ウラン残土レンガの岐阜県内原子力機構施設への持ち込みについて・・・認めない

理由・意見 県民の安全・安心を第一に考え、安全性の確認ができない状況では、れんがの県内への搬入を受け入れる考えはありません。

◆私たちのコメント

「安全性の確認ができない状況では」と限定されると、国の基準で安全性が確認されたと強弁された場合、受け入れざるを得なくなるのではないかと危惧します。

そもそも岐阜県が必要とする事情はないのですから、「安全性の評価に県民の意見が分かれる可能性がある限りは受け入れない」との姿勢をとっていただきたいと願っています。

ともかく、「県民の安全・安心を第1に考える」姿勢がある限り、受け入れは許されません。

| Trackback ( )

|

国は都合が悪いと、法律を変えてしまうことが時々ある。

昨年秋から大きな問題に発展している学力テストの結果の公開、非公開のこともそうだ。

たとえば。

12月に秋田県の寺田典城知事が全国学力テストの市町村別成績を公表した。

それに対して、文科省は「自治体の情報公開条例に対抗するには、例えば『学力調査法』といった手だてが必要になるかもしれない」強くけん制。

地方自治体の情報公開条例に対抗して、国が法律を作って規制してしまおうというわけ。

3年ほど前だったか、毎年3月末までに提出するべし、とされている政治団体の収支報告書についてもそう。

以前から、国は秋(点検や集計が済んで公表できる時)までは公開しては駄目、と指示していた。

でも、県の持っている文書だから県の情報公開条例に従ってすぐに出してと、「秋までだせません」という県に対して、こちらは論理だてた文書もつけて情報公開請求をしたら、岐阜県は4月なのに出してくれた。

マスコミの人たちは、これはいい、(政治家の追及に早く)使えると喜んでいた。

その後、関西で情報公開の裁判になって、「(秋より前でも)公開せよ」と判決が言い渡された。

それを受けた国は、全国に徹底するのでなく、法律の方を変えて、「秋までは公表してはならない」としてしまった。

だから、今は、「秋まで」は閉ざされてしまった。

先日流れた報道。

「政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する」

また、法律を変えて制限を強くしてしまう。

国家の権力者たちの常套手段。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●文科相「立法で対抗も」 秋田県の学力テスト公表 日経 2008.12.27

秋田県の寺田典城知事が全国学力テストの市町村別成績を公表したことについて、塩谷立文部科学相は26日の閣議後の記者会見で「自治体の情報公開条例に対抗するには、例えば『学力調査法』といった手だてが必要になるかもしれない」と述べた。

塩谷文科相は「(秋田県内の)市町村教育委員会は公表に反対していた。知事の権限で黙って公開してしまうのは問題だ。公開することで教育をどうしたいのか分からず、公開のための公開になっている」と知事の対応を強く批判した。

そのうえで「テストに参加しない市町村が出てきて、全員参加が崩れるのは問題だ。今は条例に対抗する手段はなく無力だが(非開示を徹底するためには)法的な対応が必要かもしれない」と、成績開示を禁止する法的措置を検討する可能性を示唆した。

●全国学力調査、秋田県内15教委「不参加も」 朝日 2008年12月27日8時25分

全国学力調査の市町村別の結果が公表された秋田県で、県内25市町村教育委員会のうち、少なくとも15の教委が、来年度の参加について、見合わせを含めて検討することが26日分かった。朝日新聞が各教委に取材したところ、寺田典城知事が文部科学省の実施要領に反する形で公表に踏み切ったことへの反発が強く、態度を硬化させていた。

不参加を含めて検討すると答えたのは15市町村。小・中学校とも1校の藤里町教委の古川弘昭教育長は「(町の成績が公表されると)次はどの子の成績がどうだ、という話にならないか。子どもたちを見る周りの目が心配だ」。大館市教委の仲沢鋭蔵教育長は「実施要領を無視された。県や県教委を信用できない」と話した。

井川町や能代市など、すでに参加を決めていた教委も、「公表で事情が変わった」として再検討する。いずれの教委も年明け以降、、参加、不参加を決めるという。

これまで学力調査に不参加だったのは、愛知県犬山市だけ。文科省は来年1月下旬までに各都道府県教委を通じて、全国の市町村教委の意向を聞くことにしている。

また、塩谷文科相は26日、会見で「公開で何をしようとしているのか。知事が教育的にこういうことでやりたいというなら、教育委員会と話をすればいい。無視して独断で発表したのはやっぱり問題じゃないですか」と批判した。

●学力調査「公表なら参加せぬ」 秋田・藤里町が決定 朝日 2009年1月9日

秋田県の寺田典城知事が全国学力調査の県内の市町村別の成績を公表した問題で、同県の藤里町教育委員会は8日、「公表するなら参加しない」という方針を委員の全会一致で決めた。国公立でこれまで不参加だったのは愛知県犬山市だけで、成績公表を理由に不参加の意思を示したのは藤里町が初めて。

秋田県では、昨年末の朝日新聞の取材に対し、全25市町村教委のうち15教委が「不参加も含めて対応を検討する」と回答し、県教委が知事に「極めて遺憾」と申し入れる事態になっている。県内の町村教育長会は9日の臨時会議で4月実施の次回調査への対応について情報交換する予定で、離脱の動きは今後さらに広がる可能性もある。

藤里町には小中学校が1校ずつしかなく、自治体別の成績はそのまま学校の成績を示す。同町の古川弘昭教育長は「具体的な数値を出して比較され、子どもたちがやる気を無くすと大変だ」と決定の理由を説明した。

全国学力調査は小6と中3を対象に07年に開始。文部科学省は序列化や過度な競争を招かぬよう個別の成績を公表しないよう求めてきたが、寺田知事は昨年12月25日、「公教育は公開が原則」として市町村別の結果を県のホームページで公表した。同県は都道府県別成績が小学校で1位だが各教委は「無用な序列化につながる」と反発していた。

調査について、鳥取県は09年度以降、請求があれば市町村別や学校別の成績を開示できるよう条例を改正しており、一部の教委に参加を再検討する動きが出ている。各地で離脱の動きが広がれば、全国調査という制度の根本が揺らぐ恐れがある。(伊藤綾)

●【日本の議論】全国学力テストの成績公表 序列化か、カンフル剤か

産経 2008.12.28 12:00

「実施要領は参加するに当たっての約束だから、約束は守ってくれなくちゃ困る」(塩谷文科相)のが、文科省の本音だ。

次回の全国学力テストは21年4月21日。それまで情報開示はどのような展開をみせるのか、参加取りやめの市町村は出るのか。教育関係者だけでなく、一般国民の間でも、成績公表をめぐる議論を深めることが必要だろう。

【全国学力テスト】 子供の学力低下が指摘される中、全国的な状況把握と課題を明らかにするため、平成19年度から小学6年と中学3年の全員を対象に43年ぶりに実施。テストは国語と算数・数学の2教科で、それぞれ基礎的知識を問うA問題と活用力を調べるB問題の2種類。学習環境や生活習慣なども調査した。

■情報公開VS教育的配慮

これに先立つ18日、鳥取県では来年度からの全国学力テスト市町村別・学校別成績の開示を可能にする情報公開条例の改正案が可決。埼玉県でも24日、県情報公開審査会が、市町村別と学校別の成績について「開示すべき」と判断し、県教育委員会に答申した。

こうした動きに対し、塩谷文科相は26日、「公表をめぐって『教育的な配慮』と、『情報公開のための公開』という異なる議論が交錯している」との現状認識を示し、「情報公開条例に対し、実施要領は無力だ」と嘆いた。

すべての“震源”となっている実施要領の配慮事項には、こう書かれている。

「都道府県教委は、市町村名・学校名を明らかにした公表は行わない」「市町村教委は、個々の学校名を明らかにした公表は行わない」

24日に決定された来年度の実施要領では、さらに、国から成績データの提供を受けた都道府県教委がそれを第三者機関に提供する場合、提供先も実施要領を守るのが前提という項目が加わった。大阪府の橋下知事や、秋田県の寺田知事は府県教委から提供された成績データを公表しており、知事たちに実施要領の網をかけるのが狙いだ。

「知事を縛るつもりか」。文科省の“規制強化”方針が伝わった15日夜、橋下知事は早速反発し、翌16日には「文科省は本当にバカ。選挙で選ばれた文科相以外は全員、入れ替わった方がいい」と激しく批判した。

18日には文科省を訪れ、萩生田光一政務官と会談。「(結果公表以降も)大阪では過度な競争とか、序列化は起きていない」と強調。萩生田政務官は「バカ」発言について「職員がショックを受けている」と撤回を求めたが、橋下知事は撤回しなかった。

■43年前の“あやまち”

実施要領では、市町村や学校が自主的に自分の成績を公表する場合でも、結果を受けてどのような教育改善策を行うかも併せて示すことを求めている。数字が独り歩きしないよう、細心の注意を払うべきという姿勢だ。

文科省はなぜここまで「序列化」「過度の競争」の懸念にこだわるのか。担当者らが必ず引き合いに出すのは、平成18年3月の小坂憲次文科相(当時)の国会答弁だ。

「過去にあった学力調査における意見として、自校の成績を上げるために学力の差のある生徒に対して受けさせないというような事例が生じたりという弊害が指摘をされたこともあります」

全国学力テストは平成19年4月、43年ぶりに実施された。復活に当たって、国会や有識者会議では以前の「過度の競争」を繰り返さないための慎重な議論が繰り返され、その結果が実施要領の配慮事項に集約されたという経緯がある。

文科省としては「成績開示に踏み切る自治体が出てきても、実施から2年で早々に変えるわけにはいかない」(同省幹部)という事情があるのだ。

さらに、成績公表基準をゆるめようとしない理由の一つには、橋下知事ら「公開派」の声が、教育現場ではノイジー・マイノリティー(声高な少数派)に過ぎないという現実がある。

■現場は「公表しないで」

全国連合小学校長会の池田芳和会長は、文科省の有識者会議で、都道府県が各市町村の結果を公表することについて「数値だけが独り歩きし、結果だけが尊重されがちになる」と危惧した。全日本中学校長会の壷内明会長も足並みをそろえ、「学校名を明らかにした公表は序列化を招くだけだ」と訴えた。

こうした不安は現場にも根強い。関西地区の小学校教諭の女性は「多くのデータから、子供一人ひとりの長所・短所が明確になるのは参考になる。しかし、いくらデータがきめ細やかでも、それに対応できるだけの人員も時間もない」とこぼす。

その上で、「データ公表で周囲の地域と比較されると、『隣の地域よりもいい成績を』と保護者が要求してくることは避けられない。そのとき、今の状況では対応できない」と訴える。

教師だけではなく、保護者も不安を訴える。

日本PTA全国協議会の曽我邦彦会長は「全国一斉のテストだからこそ、データを使いたくなるのは当たり前。しかし、序列化が起きたとき、自分の子の順位も明確になってしまう。厳しい順位にいる子供の親ほど反対するのはやむを得ない」と話す。

■秋田の“前例”

一方、秋田県の根岸均教育長は寺田知事と同様、公表推進派だ。文科省の有識者会議でも「公表してこそ、市町村や学校は、より充実した教育を実践できる。子供たちの学力の保証するためにも、公表は不可欠だ」と強調した。

文科省が1839市区町村の教育委員会を対象に実施したアンケートでは、約6割にあたる1094教委が「調査結果を公表しない」と慎重な姿勢を示した。都道府県も、公表に前向きなのは、全体の4分の1以下のわずか11教委で、7割を超える34教委が「市町村別の公表はしなくてよい」と回答している。

こうしてみると、公表に積極的な秋田県の姿勢はかなり異例といえるだろう。だが、それには理由がある。

昭和39年度に実施された全国学力調査で、秋田県は各科目とも全国平均を下回るなど、成績は決して芳しくなかった。特に県内では、農村部が都市部よりも学力が低いという結果が出た。中3数学では、商業市街の平均点が49・6点に対し、山村地域では18・0点と30点以上もの差が開いていた。

根岸教育長は「この結果を乗り越えて、今の秋田がある。教師も学校も市町村も、そして県も学力の全体的な底上げを図ろうと必死になった」と話す。

過熱な競争を生んだとして多くの教育関係者の中でトラウマになっていた全国学力調査が、秋田県ではプラス要因となっていた。

今回の全国学力テストで、秋田県は小学生で全4科目がすべてトップ、中学生も1~3位に入った。それでも、自治体の間には、まだ差が生じている。19年度では、小6の「国語B」で、平均正答率が最も高い自治体で80・0%、一方、最も低い自治体は55・0%。小6の「算数B」でも、最も高い自治体と低い自治体との間で25・0ポイントの差があった。

だからこそ、根岸教育長は公表の意義を力説する。「市町村の教育委員会は『十分に対策を取っている』というが、自分たちの置かれた状況を認識することが重要。地域を信頼してデータを公表することが、全体的にいい影響を与えるはず。出血している患者を止血するのは当然のこと。その義務が教師にはある」

■本当に序列化を招くのか

塩谷文科相は「大方の国民は実施要領に納得していると思う。情報公開請求は、教育的な意味より、興味本位の方が強いのではないか」と疑問を呈する。それは本当だろうか。

情報公開条例を改正した鳥取県の担当者は、文科省に対し、その狙いをこう説明したという。

「鳥取は情報公開が進んでおり、そうした地域性の中で教育改善を進めるには、調査結果を開示する姿勢を示すことが必要だった」

「学校だけで教育改善を進めることは難しい。県が開示することで請求者を含む地域のグループが独自の分析を行い、学校が一緒になって学校の改善に取り組むことが可能になる」

●記者の目:鳥取の学テ学校別開示、議論を=宇多川はるか 毎日 2009.1.12 鳥取支局

鳥取県が09年度から、全国学力テスト(学テ)の市町村別と学校別データを条件付きで開示する。学校別は全国初となる。開示に向けた県情報公開条例の改正案は先月成立したが、そこへ至る経過は「迷走」というほかなかった。原因は、県教委と県議会が情報公開制度というルールを「軽視」し、開示による教育現場への悪影響を十分に検証しないまま、条例改正作業を進めたことだった。

県議会は「開かれた県政」を標榜(ひょうぼう)する片山善博前知事時代の03年、県独自の学力調査のデータについて、個人の成績が察知されかねない「10人以下の学級のもの」を除いて開示するルールを定めた。この条例がある以上、学テについても請求があれば、市町村別、学校別データを開示することになり、県情報公開審議会は08年7月、学テの市町村別と学校別データについて「開示すべし」と答申した。

しかし、県教委は翌8月、答申を覆して非開示を決定。「ルール無視」という批判の中、09年度以降について一転して開示の方針を決め、開示派と非開示派の双方が妥協できる案作りに腐心し始めた。

作業はぶれ続けた。開示にあたって条件を付けることにしたが、その内容は「公表の制限」「序列化などを生じさせない配慮」「学校が識別されることで序列化や過度な競争などが生じないように情報を使用しなければならない」と変遷。結局、開示派からは「情報公開制度を曲げた」、教育現場からは「現場が混乱するだけ」と批判を浴びることになった。

鳥取県では02~06年度に4回実施した学力調査の市町村別と学校別データを開示している。市町村別データを県教委のホームページで公開し、学校別データも請求があれば開示してきた。学テの開示を巡る県教委と県内19市町村教育長、PTA会長らとの意見交換会では、この時に弊害があったのかが再三問われた。

報告されたのは、県東部の中学校長による「暴力行為が増えた」「結果が悪かったため教科担任に地域から批判が寄せられた」の2件だけだった。暴力行為について取材すると、校長は「内容の報告は受けていないが、あまりなかった暴力行為が年間約30件あった」と話した。しかし、暴力行為と開示との因果関係は「テスト結果が悪かったため自尊感情が傷つけられた」という推測でしかなかった。教科担任への批判も、開示の影響なのか判然としなかった。

私は、開示するかどうかは、教育を取り囲む環境を考慮して地域ごとに決めればいいと思っている。しかし、鳥取県では、非開示の理由とされる「過度の競争や序列化」が漠然とした「懸念」のまま独り歩きしたように思えてならない。

鳥取市の中川俊隆教育長は「開示したらどこの学校が最下位かという話になる」とし、石谷充・県中学校長会長は「『足を引っ張っている』といじめられる子供の顔が目に浮かぶ」と話す。一方、米子市内の養護学校長は「子供たちが自分の将来の選択肢を考えるためにも情報はあった方がいい」と語った。取材を通じて、保護者は「どちらかと言えば非開示」という声が多いように感じたが、「子供はどちらでもいいと言っている。教育関係者が過剰反応しているだけ」と話す父親もいた。

情報公開の面からも、今回の条例改正の意味は決して小さくない。データ利用の一定の制限について県教委は「開示請求者のモラルに訴える規定で、知る権利を侵害しない」とするが、情報に誰でもアクセスできるようにして市民による参加や監視を促す情報公開の趣旨を曲げてしまったからだ。片山前知事は「これは情報公開ではなく、一部の人に限られるインサイダー情報だ」と痛烈に批判し、堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)も「情報公開制度の理念に反する。これでは、学校別開示のメリットより、デメリットの方が大きい」と指摘している。

ルール違反はもう一つある。県教委と県は今後、データを開示した相手に配慮を求める「不適正な使用」を例示する「指針」を策定することにしているが、役人が情報公開の運用のあり方を決めることは、議会制民主主義のルールから外れてはいないだろうか。

鳥取県の学テデータ開示論争は、教育現場への影響が本当にあるのかをあいまいにしたまま、県是として大事にしてきた情報公開制度をゆがめた形で一応決着した。しかし、このままでいいはずはない。もう一度議論をやり直し、「開示しても構わない」のなら使用制限を撤廃し、「不可」なら非開示情報にすべきだ。

●法人登記簿、代表者住所を原則非公開に 政府検討 悪用を懸念 日経 209.1.18

政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する。登記簿は手数料を払えば閲覧や謄本の取得が可能。経済界から個人情報の悪用を懸念する声があがっており、図書館での公開情報に基づく昨年11月の元厚生次官の襲撃事件なども考慮した。

全国の法務局が保管する法人登記簿は会社名や所在地、代表者の氏名と住所などを記載。政府内では「会社を被告とする訴訟手続き」などの理由がない限り、住所は非公開とする案を検討している。どういう場合に閲覧を認めるかの制度設計は、法務省や法相の諮問機関である法制審議会などで詰める。早ければ2009年度の会社法改正も視野におく。

| Trackback ( )

|

ますます深まる不況の中でワークシェアリングがいわれている。

ここでも、何回か採り上げてきた。

経営者側がすっと持ち出すこの方針に、危険性や問題点を指摘する声もある。

ダイヤモンド社(1月21日)の「ワークシェアリング導入論に潜む二つの欺瞞」は、

欺瞞として「政府が関わらないワークシェアリングは、単なる時短、賃金カットに過ぎない。」

「例えば朝日新聞社説のように、工夫次第ではあたかもワークシェアリングに正規社員と非正規社員との格差是正の可能性があるかのような指摘がなされている点である。 」と指摘し、「ワークシェアリング導入論から浮かび上がるのは、正社員保護を核に堅固に組み上がった現行の労働ルールにメスを入れる必要性である」と結んでいる。

一読あれ。

トヨタ労組が今も賃上げを堂々と主張しているし、アメリカでは金融危機、不況対策におけるオバマや民主党の政策決定について、自動車労組の反発が足を引っ張っているらしい。

視点が重要だと改めて感じる。

ところで今日は、11時と11時15分から、岐阜地裁で被告岐阜県の住民訴訟。

夕方16時半から、岐阜県庁裏金20年分返せの住民訴訟の弁護団会議。

夜は懇談。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●「8年半働いた 私は正社員」 派遣男性が三菱重工提訴 朝日

2009年1月13日21時0分

兵庫県高砂市の三菱重工業高砂製作所で約8年半働く派遣社員の圓山(まるやま)浩典さん(46)=同県加古川市=が13日、同社の正社員であることの確認を求める訴訟を神戸地裁姫路支部に起こした。圓山さんは偽装請負状態だった3年前に派遣に切り替えられたが、3月末に派遣期限が切れるために提訴に踏み切った。

偽装請負問題を受けて派遣に切り替えられた非正規雇用の労働者をめぐっては、今春一斉に3年の派遣可能期間の満期となる「09年問題」を迎える。世界的な景気後退で多くの企業がこの節目に直接雇用せずに「派遣切り」するとみられ、圓山さんのような立場の人たちの間で同様の訴えが広がる可能性がある。

訴状によると、圓山さんは00年5月、三菱重工と発電用ガスタービンを作る業務請負契約を結んだ鉄工会社(高砂市)の社員として高砂製作所で働き始めた。06年4月、製作所側から直接指示を受ける偽装請負状態から3年間の派遣契約に切り替えられた。今年3月末に契約期限を迎えるが、三菱重工側は「今後の雇用形態は検討中」と回答したという。

圓山さん側は「三菱重工の指揮下で8年半にわたって働き、労働時間なども管理されていた」と指摘。働き始めた00年5月の時点で事実上の労働契約が成立しており、三菱重工は原告を正社員として直接雇用すべきだと主張している。

同製作所は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

(参考 2008.12.31ブログ ●「雇い止めは違法」元派遣女性に東京地裁が画期的な判決)

●自動車業界 ワークシェアの動き トヨタなど、賃金カット 産経 2009年1月14日(水)16:15

トヨタ自動車が2月以降国内全12工場で操業停止する計11日間のうち、2日間について賃金を2割カットする方向で調整していることが14日、わかった。マツダも今月から夜間操業を停止するのに伴い、賃金の一部カットに踏み切るほか、スズキも2月中の休業日増に対応した賃金カットについて労使が協議を進めている。自動車業界で、勤務時間と賃金をカットして雇用を確保する「ワークシェアリング」の動きが広がってきた。

世界的な景気悪化から新車販売の低迷は深刻化。当初計画比の減産規模は、国内外でトヨタが100万台以上、スズキが27万5000台、マツダが20万台弱に上っている。

トヨタは国内工場で、2~3月に通常の休みに上乗せする形で計11日間の操業停止日を設ける。これまでは操業を停止しても、おおむね「有給休暇」扱いとして賃金を全額支払ってきたが、収益が大幅に悪化していることも考慮し、うち2日間を2割の賃金カットとなる「休業日」に設定する。すでに労使が大筋合意している。対象は期間従業員を含む約3万5000人。

マツダも1月から国内の全工場で夜間操業を取りやめたことに伴い、本社工場(広島県)など2工場に勤務する約1万人について賃金をカットする。社内規定に沿って、基本給が2割程度削減される見通しだ。

スズキも2月中に相良工場(静岡県牧之原市)など国内6工場で平日に3~8日間の操業停止日を設定するが、休業日の従業員の給与の削減率などについて労使が協議中。「休業日を設定して1日あたりの生産量を増やすワークシェアリング的な動き」(トヨタ)が今後も国内製造業の間で広がりそうだ。

労働基準法では、会社側の都合で休業日を設ける場合は「従業員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定めている。

●マツダが「ワークシェア」導入、工場勤務の正社員1万人に 読売>

2009年1月14日(水)

マツダは1月、工場勤務の正社員を対象に、雇用維持の代わりに勤務時間と給与をカットするワークシェアリングを導入した。

自動車各社は新車販売の不振が深刻化しており、同様の動きが広がる可能性がある。

対象は、本社工場(広島県)と防府工場(山口県)の完成車2工場に勤務する約1万人。従来は昼夜2交代制だったが、夜間操業を今月から中止し、1人あたりの勤務時間を半減した。

マツダは人件費の削減額を明らかにしていないが、関係者によると、1月分の基本給が約2割削減されるという。時間外勤務や休日出勤などの手当も大幅に減るため、全体の削減額はさらに大きくなると見られる。2月以降も継続するかどうかは、新車の販売状況などを見ながら検討する。

マツダは2009年3月末までに15万台規模を減産する方針を打ち出しており、派遣社員を1月末までに1500人削減して、500人にするなど、生産体制の見直しを進めていた。

●マツダも正社員賃金を2割程度カット 工場夜間停止で 朝日 2009年1月14日(水)11:24

世界的な販売減で大幅減産に踏み切ったマツダは、生産現場で働く正社員1万人の賃金をカットする。工場の夜間操業休止で労働時間が実質的に半減したことに伴うもので、具体的な減額幅は公表していないが、休日分の基本給を約2割程度削減するとみられる。

マツダは昨年10月以降、08年度の生産台数を14万8千台以上の規模で減産することを打ち出している。このため、1月いっぱいは本社工場(広島市・広島県府中町)と防府工場(山口県防府市)の夜間操業は休止している。工場の正社員は交代制で昼間と夜間の勤務に就いており、1月は「1週間働いて1週間休みの状態になる」(広報)ことから、12月に労使間で、休日分については社内規定に基づいて減額することで合意したという。

●ワークシェアリング導入論に潜む二つの欺瞞 辻広雅文(ダイヤモンド社論説委員)【第59回】 2009年01月21日

ダイアモンド 2009年1月21日(水)11:15

激しい雇用調整が進むなかで、「ワークシェアリング」がにわかに脚光を浴びている。労使あるいは社員同士が痛みを分かち合い、雇用を維持する助け合いのモデルとして、導入のための具体策を検討すべきだという指摘がさまざまになされている。大手新聞の社説も雇用問題解決の糸口になりえるとこぞって取り上げ、工夫次第では正規社員と非正規社員の格差まで是正できる可能性にすら言及している。

だが、立場の異なる人々が救いを求めるかのごとくに賛意一色に染まる主張や制度ほど、落とし穴が隠されているものである。順を追って考えてみよう。

不況で需要が大きく減退し、企業は生産調整をしなければならなくなった。仕事が減るのだから、経営者は二つの対応策を考える。第一に、雇用を削減する。第二に、雇用総数を維持する一方で、「時短」を導入する。「時短」をしたならば、その分を「賃金カット」したい。

今回の世界同時不況による売上急減に対して、経営者たちはまず、派遣切りという第一の策を採った。さらに、ソニーや三洋電機のように、正社員の削減に踏み込むと明言している企業も少なくない。

他方、派遣を切った後、トヨタ自動車は第二の策を採用した。国内全12工場で操業停止する計11日間のうち2日間を休業日とし、労使はこの日の賃金を2割カットすることに合意したのである。この第二の策を、今日本ではワークシェアリングと呼んでいる。ちなみに、トヨタは過去に行った操業停止では、賃金は全額支払ってきた。今回は当然のように賃金カットに踏み込んだ。

つまり、年初から御手洗冨士夫・経団連会長を初め経営者たちの多くがワークシェアリングに言及してきたのは、これまでは派遣などの非正規社員を中心に雇用調整してきたが、これからは何らかの形で正社員にも波及せざるを得ないという警告であった。そこには、正社員削減を明言している会社も少なくないのだから、削減されるのが嫌なのなら「時短」と「賃金カット」をセットで受け入れよ、というメッセージが込められていたのである。

(2)

第一の策の衝撃が、第二の策を極めて導入しやすくしている。そして、「時短」と「賃金カット」を直接口にするより、「ワークシェアリング」と言い換えるほうが、雇用を守るというポジテイブなトーンがはるかに強い。経営者たちの戦術は、実に巧みである。

そんな皮肉を言いたくなるのは、経営者たちも政府も、不勉強なのか理解していてあえて目をつむっているのか、ワークシェアリングの本来のあり方にいっこうに触れようとしないからだ。

守島基博・一橋大学大学院教授は、「ワークシェアリングは、労使に加えて政治の三者が関わらなければ長期的に制度として機能させることは難しい」と言う。経営者は雇用を維持する、労働側は時短、賃金カットを受け入れる。そして、政府は税制等を使って家計の教育費などを支援、補助する役目が期待されるのである。例えば、先進事例として知られるオランダモデルがそうだ。政府が関わらないワークシェアリングは、単なる時短、賃金カットに過ぎない。これが、一つ目の欺瞞だ。

二つ目の欺瞞は、例えば朝日新聞社説のように、工夫次第ではあたかもワークシェアリングに正規社員と非正規社員との格差是正の可能性があるかのような指摘がなされている点である。

10年前、文芸春秋の1999年10月号に、当時トヨタ自動車会長であり日経連会長でもあった奥田碩氏は、「経営者よ、クビ切りするなら切腹せよ」という論文を寄稿した。リストラすれば株価が上がるといった風潮を憤慨し、企業にとって“従業員の長期雇用こそ最も重要な施策”であり、従業員が過剰になったとすればそれは経営者の責任であり、それらの人材を新しいビジネスに生かすのが経営者の義務である、と説き、それが守れぬ場合は当然、経営者は腹を切るべきだ、と強く主張している。

現在はトヨタ相談役である奥田氏に、トヨタが派遣などの非正規社員を大幅に削減している現状をこの論文に照らし合わせてどう考えるか質問したら、いかなる答えが返ってくるだろうか。彼の本音は、「現実と論文の間には、何の矛盾もない。なぜならば、この論文にある従業員とは正規社員のことであるから」という思いだろうと推察される。

(3)

「企業に100の仕事がある。経営者はバブル崩壊後、その100をいかに少ない正社員でこなせるか限界まで絞り込むと同時に、プラスアルファの仕事量は派遣などの非正規社員で対処しようとしてきた。だから、プラスアルファの仕事がなくなれば非正規社員を切るのは当然だと考えるのだろう」と、前出の守島教授は指摘する。会計上、派遣の賃金が人件費ではなく物件費であることの意味は大きい。経営者の意識において、正社員は従業員であるが非正規社員はまったく別物の存在なのである。

こうした意識が強い経営者が、例えば、正規社員の賃金を下げるなどして労働条件を下げ、それによって得られた原資を非正規社員の雇用費用に当てろ、それが新しいワークシェアリングだと言われたとして、意味するところがまったく理解できないであろうし、そうすることのインセンテイブは何ら働かないだろう。

正規社員と非正規社員の格差是正を春闘方針に掲げる連合の高木剛会長ですら、「この問題をワークシェアリングで解決することは極めて難しい」と言う。高木会長が強調するのは、「正規社員と非正規社員の賃金をはじめとする待遇格差はあまりに大きい」点である。「それを埋めようとすると、正規社員の労働条件の大幅な切り下げとなる。正規社員が受け入れるはずがない」のである。

言い換えれば、経営者と正規社員は互いに必要性を理解していて、強く結びつき、その結果、好況時においては非正規社員の待遇を低く抑え、不況期においては排除してしまう構造にある。

私は、この正規社員と非正規社員のあまりの待遇格差が日本社会の最も深刻な問題である、と考えている。その理由と、その解決策をいくどとなく当コラムで書いてきた(【第13回】再度問う。正社員のクビを切れる改革は本当にタブーなのか?)。私たちは、正規社員の雇用保障をはじめとする現行労働法制に守られた既得権益を突き崩す改革に着手すべきである。

ワークシェアリング導入論から浮かび上がるのは、正社員保護を核に堅固に組み上がった現行の労働ルールにメスを入れる必要性である。

●経済キーワード【ワークシェアリング】 経済キーワード から抜粋 ↓

1ページ 【ワークシェアリングの意味と種類】

その名の通り、仕事(ワーク)を分け合う(シェア)ということです。通常、仕事というと、正社員は平日9時から5時まで働く人がほとんどですが、この時間を変えようというのです。特に、日本では、現在の不況下での失業対策として期待されています。つまり、一人あたりの労働時間を短縮し、多くの人間で仕事を分け合うことにより、失業を解消しようというのです。

今までは、不況になって人件費を削減しようというと、リストラによって人員削減をしてきましたが、人員削減をせずに、各従業員の仕事を減らすことによって賃金を削減すれば、労務費の削減になるという発想です。

すでに、昨年12月に、三洋電機がワーク・シェアリングを導入することで会社と労働組合が合意したと報じられました。また、政府(厚生労働省)、経営者団体(日経連)、労働組合組織(連合)が、ワーク・シェアリングの具体策の検討しています。

日本では、不況の際の失業対策と思われがちなこのワーク・シェアリングですが、それ以外にも目的に応じていくつかの種類があるといわれています。

1.雇用維持型(緊急避難型)

不況の際の失業対策で行なわれるものです。現在、日本でも非常に注目されているものです。

2.雇用維持型(中高年雇用維持型)

定年後の雇用対策として行なわれるものです。

3.雇用創出型

法律で労働時間短縮を義務付けて、全国的に雇用人数を増加させるものです。

4.多様就業対応型

フルタイム以外にも、いろいろなパターンの就業ができるようにするものです。これにより、子育てをしながらでも仕事をしやすくなります。

なお、海外では、欧米で導入が進んでいますが、中でも、オランダはワークシェアリングに最も成功した国と言われています。現在では失業率は1-2%という脅威の実績です。

では、このワークシェアリングは、日本でも成功するのでしょうか?まず、欧米には、就業時間という観念が明確です。ですから、労働時間を分け合うということができます。しかし、日本のように、サービス残業が日常茶飯事に起こる社会では、労働時間の観念が明確ではないので、まずは、分け合う労働時間を明確にすることから始める必要があります。

また、オランダには、フルタイムの社員とパートタイムの社員の差別を禁止する法律があります。このようにパートタイムでも待遇が悪くならないようなシステムを作らないと、なかなかパートタイムになろうという人は現れません。

他にも、ワークシェアリングを行なうためには、業務領域が明確に決まっている必要がありますが、日本では業務領域が曖昧であることが多く、これも問題となりそうです。

以上のように考えると、日本の社会でワークシェアリングが根付くには解決すべき問題が多いように思われます。政府(厚生労働省)、経営者団体(日経連)、労働組合組織(連合)の検討していますが、なかなか、意見はまとまっていません。 |

| Trackback ( )

|

本人の知らないところで、いろんなことが行われている。

街の様子や街を歩いている姿や自宅などの概観を、(本人の知らないうちに)インターネットに流す・・そんなサービスをインターネット・検索大手のgoogle(グーグル)が昨年から展開している。

日本弁護士連合会は、分かりやすく次のように表している。

「・・そこには無数の市民が映っており、

中には、ラブホテルに入る寸前の二人連れ、

立ち小便をしている男性、

路上でキスをする学生服姿の男女等も含まれてます。・・」

googleは、映像の一部の削除に応じるし、その方法もあるという。

「Googleストリートビューの画像を削除してもらうには?」という記事もある。

でも、全部の公表データを点検して自分を探すなんて余裕のある人は極めて少ないだろう。

結局、「流れっぱなし」、「流されっぱなし」は間違いなし。

しかも、世界各地で行ってきていることからすれば、広がることはあっても縮小や現状維持はないのは容易に予想できる。

いつか誰かが、個人情報保護法で争って解決してくれるよう期待するしかないのか・・・

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

グーグル ストリートビュー

オンラインで街を歩こう。Google マップのストリートビュー

ストリートビューへ

ストリートビューでできること ストリートビューでできること

写真を自在に動かしてバーチャル散歩を体験する

都市の景観、ランドマーク、観光地を探索する

お店やレストラン、ホテルなどを検索する

ストリートビューで見てみよう

東京タワー(東京) 中華街(横浜) 東本願寺(京都)

通天閣(大阪) 札幌時計台(札幌) 明石海峡大橋(兵庫)

公開に適さない画像を報告するには |

●Google ストリートビュー 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Google ストリートビューのための撮影を行う自動車。屋根の上にGPSユニット、ポール上に全周を撮影するカメラを載せている。ニュージーランドで撮影された。 Google ストリートビューのための撮影を行う自動車。屋根の上にGPSユニット、ポール上に全周を撮影するカメラを載せている。ニュージーランドで撮影された。

Google ストリートビュー(グーグル・ストリートビュー、英語: Google Street View)は、検索エンジンのGoogleがインターネットを通じて提供しているWebサービス。2007年に開始された。Googleが世界各地の大都市圏でカメラを屋根に載せた自動車多数を走らせて撮影した道路沿いの風景が、Google マップおよびGoogle Earth上でほぼ目の高さからの360度のパノラマ写真で表示される。当初はアメリカの主要都市のみ対応していたが、現在はパリ、シドニー、日本の主要都市など世界各国の主要都市もカバーしている。

ストリートビュー機能は、青色で塗りつぶされている地域(日本では(東京都・大阪府・札幌市・仙台市などの都市部)で利用可能。カメラアイコンおよびズームインをクリックすると、黄色い人型のアイコンが現れる。これをドラッグし、人形に見立てて配置(ドロップ)することで、専用のビューアへリアルタイムに反映される。ビューアでは、東や西などの方位クリックのほか、拡大や縮小、全画面表示、マウスにより直接視点を変更することが可能である。

|

●日本弁護士連合会 ストリートビューに関する緊急集会

2008年8月5日から、Google(グーグル)社は、「Street View(ストリートビュー)」機能サービスの提供を開始しました。

これは、東京、大阪など日本国内12都市について、グーグル社のホームページ

上で、地図の道路上のある地点を指すと、同社がカメラの位置を地上約2.5メートルに設定した撮影専用自動車で移動しながら撮影したその地点での360度の画像が見える機能で、主要道路に限らず、住宅

街の狭い道路をも対象とした広範囲の地域が撮影され映像として公表されています。

そこには無数の市民が映っており、中には、ラブホテルに入る寸前の二人連れ、立ち小便をしている男性、路上でキスをする学生服姿の男女等も含まれてます。

グーグル社のストリートビューが抱えるプライバシー侵害の問題について、実状を分析して、当委員会委員ら弁護士及び一般市民の理解をさらに深めるために、ストリートビューの問題点を取材しているフリージャーナリスト及びドイツデータ保護法の研究者に来ていだだき、報告を受け、意見交換をしたいと考えております。

日時 2008年11月21日(金)13:00~14:00

場所 弁護士会館5階 508会議室(会場地図)

千代田区霞が関1-1-3

地下鉄 霞ヶ関駅(B1-b出口)から徒歩1分

参加費等 参加無料・事前申込不要

内容(予定)

ストリートビューの問題点に関する報告

瀬下美和氏(フリージャーナリスト)

平松毅氏(ドイツデータ保護法の研究者、姫路獨協大学法科大学院特別教授)

意見交換会

チラシ(PDF形式:167KB)

主催 日本弁護士連合会

問合せ先 日本弁護士連合会 法制部法制第一課

TEL:03-3580-9886 / FAX:03-3580-2896

●日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2009

「ISP(インターネットサービスプロバイダ)をめぐる法律問題」

日弁連

インターネットの大衆化に伴い、いわゆる違法有害情報の問題、ボットネット問題、フィッシング問題、名誉毀損発言問題などが注目を浴びております。

これらの問題の解決にあたっては、インターネット利用者のリテラシーの向上による解決のみならず、インターネット通信の媒介者であるISP(インターネットサービスプロバイダ)などが一定の役割を果たすべきであるのではないかと考えられるようになってきておりますが、その一方で、通信にあたっては、その媒介者は、通信の秘密の観点から、通信の伝達以外の行為をなし得るものではないという立場もあり得ます。

日時 2009年1月23日(金)13:00~17:00(開場12:30)

今回のシンポジウムは、そのような問題の解決のために、ISPなどの果たすべき役割とその限界、適切な枠組みなどについて議論を深めたいと考えております。是非とも御参加ください。

●Googleストリートビューの画像を削除してもらうには? ITmedia Biz.ID 2008年09月29日 16時00分 更新

画期的な新サービスとして取り上げられることもあるGoogleストリートビューだが、個人情報保護の観点からは、問題点を指摘されることも多い。自分にとって不都合な画像を発見した場合に、ユーザーはどのような行動を取ればいいのだろう?

検索した住所の街頭写真を360度見渡せる「Googleストリートビュー」。初めて行く目的地までの道順を事前に確認しておいたり、待ち合わせ場所をURLで指定したりと、日々の生活に活用している人も少なくないだろう。9月17日からは携帯電話での利用にも対応し、歩行者向けの道案内機能が追加された。

画期的な新サービスとして取り上げられることもあるストリートビューだが、個人情報保護の観点からは、問題点を指摘されることも多い。Googleは撮影を公道に限定し、人の顔や車のナンバープレートにはぼかしをいれることで対応していると言うが、実際には一部私道に入って撮影してしまったケースなどもあるようだ。「自宅の表札が映っているのは困る」「服装から個人を特定できてしまう」といったユーザーからの意見も後を絶たない。

Googleはユーザーからの削除要請は個別に受け付けるとしているが、では、具体的にはどのような手順で削除を依頼すればよいのだろうか。

最も簡単なのは、ストリートビュー画面上部の「ヘルプ」から、「不適切な画像を報告する」をクリックし、専用のフォームから削除依頼する方法だ。画像が不適切と判断した理由を選択し、問題の詳細とメールアドレスを入力したら、画像内の問題の部分が赤いボックスの中心にくるように調節して送信する。グーグルが画像を削除すると、入力したメールアドレス宛てにメールが届く仕組みだ。

削除依頼の理由は、「今後のサービス向上の参考のためにヒアリングしているだけで、その内容によって削除するかしないかを判断することはない」(グーグルの辻野晃一郎製品企画本部長)という。

(左)「ストリートビュー ヘルプ」から削除依頼できる。(右)削除依頼理由を選んだら、問題の詳細とメールアドレスを入力して送信しよう

このほか、グーグルの会社情報ページに記載されている代表番号に連絡するという方法もある。グーグルは、電話での問い合わせに対しては、まずはインターネットでの削除方法を伝えるという対応を取るが、ユーザーがインターネットを使えないなどの場合には、個別に対応するという。電話は匿名でも問題はなく、家族や友人の代理でもいい。

また、「インターネットが利用できず、問題となる部分も自分では確認できていないが、自分にとって不都合のある画像が掲載されていることを知人などに聞いた」というような場合は、消費者センターや地域の行政窓口に連絡して、削除手順を確認した後に、グーグルに連絡を取るという方法もある。

10月2日 17:00更新 東京都消費生活総合センターに確認したところ、同センターでは「相談者の依頼に応じて代理で画像を確認するということは行っていない」という。

なお、Googleストリートビューの画像削除についての問い合わせには、削除依頼の方法を伝え、削除依頼するよう助言している。ただし、「現状、削除依頼した場合に必ず削除されるかどうかは確認できていないことも伝える」という。

10月3日 16:30更新 記事初出時、「消費者センターや地域の行政窓口に連絡し、代理で画像を確認してもらった上で、グーグルに連絡を取ってほしいとしている」と表記していましたが、その後の追加取材で、グーグルではそのような案内をしていないことを確認いたしましたので、訂正してお詫び申し上げます。

米Googleのケント・ウォーカー法務担当上級役員は、「削除依頼に関しては、基本的にはすべて対応する。米国では、公開から数カ月間での削除要請件数は数百件程度だった。日本には日本の文化や法規制があるし、今後はそれらに合わせてストリートビューを展開していく」と説明した。

●YouTube URL末尾に「&fmt=22」で動画が超高画質に! 2008年11月17日

1 名前: わさび(東京都) 投稿日:2008/11/17(月) 14:38:35.59 ID:UtoiFIDq● ?PLT

YouTube動画をHD画質で再生させるテクが登場した。

キーワードは「&fmt=22」。HDに対応したYouTube動画を、1280×720pxという超高解像度で開くのだ。

この解像度なら、ブラウザ上での鑑賞時にフルスクリーンに十分耐えられる。

「&fmt=22」は、海外サイト「VR-ZONE」のフォーラムで取り上げられた。

HDに対応する動画(つまりHD画質でアップロードされた動画)であれば、URLの末尾に「&fmt=22」を付加することでHD再生モードとなる。

通常モードとは段違いな画質で動画を鑑賞することができる。

| Trackback ( )

|

岐阜県は今、知事選中。

選管は投票率アップに躍起。盛り上がりがないから。

ともかく、8日告示なんだけど、先日14日、兼松さんのお世話で候補者に質問書を出した(最後に掲載)。

投票は25日だけど、回答は21日指定。

また、報告する。

課題はたくさんあるけど、他のことは・・

ところで、岐阜知事選も、同日に告示された山形知事選も、どちらも、現職より挑戦者が年上、というのも珍しい。

それに、山形は、現職と、みんなが押している新人女性、共産も出さないという逆転ありきの構図。

3月に行われる千葉知事選挙では、民主が、12月に政策協定を結んだ候補の推薦取消しを正式に決定し、それを受けて公明は推薦、自民は自主投票を決めるという流動性。

これら選挙の面白さの比較は言うまでない。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

ここのところ5位、6位あたり

●岐阜県知事選8日告示 現職と新人の一騎打ち 山梨日日 2009年01月06日(火)17時06分

古田肇氏(左)と木下一彦氏 古田肇氏(左)と木下一彦氏

任期満了に伴う岐阜県知事選は8日告示される。立候補を予定しているのは再選を目指す現職の古田肇氏(61)=自民、公明推薦=と、県労働者相談センター所長の新人木下一彦氏(66)=共産推薦=のいずれも無所属の2人。25日に投票、即日開票される。

古田氏は自民、公明両党のほか民主党の県組織からも推薦を受け、事実上の相乗り。木下氏は前回に続き2度目の挑戦。両氏の一騎打ちとなる見通し。

古田氏は1期目の実績として環境問題や企業誘致の推進を挙げ、事業見直しで財政再建にも道筋を付けたと強調。少子化対策の充実などを掲げて続投をアピールする。

木下氏は、岐阜県庁の裏金問題に対する古田氏の対応を「うみを出し切らず幕引きを強行した」と批判。公共事業の無駄をなくして福祉や教育に充てると主張している。

●09知事選:出馬表明の2氏が公開討論会 福祉、景気で持論展開 /岐阜 毎日新聞 2009年1月7日 地方版

◇古田氏、就労支援など重点/木下氏、介護労働の改善を

8日告示、25日投開票される知事選に立候補を表明している現職の古田肇氏(61)=自民、公明、民主県連推薦=と木下一彦氏(66)=共産推薦=を招いた政策提言型公開討論会(日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会主催)が6日夜、JR岐阜駅前のじゅうろくプラザであった。約450人を前に、2氏は県の将来ビジョンや福祉、景気政策などについて、自らの見解を述べた。【稲垣衆史】

◇古田肇氏

「県の最重要課題について」との質問に、▽世界同時不況をどう乗り切るか▽人口減少時代への対策▽財政危機--の3点を挙げた。

岐阜市立岐阜商業高の移管問題については「まず岐阜市の意思決定が基本」としたうえで、「県に申請があれば、公立私立のバランス、定員や学科のバランスなどさまざまな観点から議論する」と述べた。

政府が進める定額給付金の効果を聞かれると「ベストかどうかという議論はあるが、景気対策なら消費に使われる」と述べた。県が行う景気対策については「就労支援、雇用創出、住宅提供、生活資金を支援するなど、緊急支援を目いっぱい行うとともに、中長期的な産業などの支援をする」と語った。

◇木下一彦氏

まず県政の目標について、「優しい人が集まっている県にしたい」と述べた。

市岐阜商移管問題については「母校は今でもついて回っている。関係者は残したと思っており、基本的には市の判断に委ねる」と答えた。

福祉問題では、介護に携わる人の労働環境の改善を強調した。政府が進める定額給付金の交付の効果については「消費されず、景気対策にはつながらない」と語った。

県の行うべき景気対策については「従来の輸出拡大から内需拡大に転換することが求められている」としたうえで、「生活が潤えば、ファッションや陶磁器などの地場産業にお金が来るはずだ」と持論を述べた。

●山形知事選 財政再建そっちのけ 公共事業が舌戦の主役 河北新報法 2009年01月15日木曜日

任期満了に伴う山形県知事選(25日投票)で、財政難を招いた原因として悪玉扱いされてきた公共事業が、論戦の「主役」に躍り出ている。候補者は、景気対策の大義名分の下、財政規律のたがが外れたように「公共事業の拡大」を声高に唱える。マニフェスト(公約集)や行財政改革、地方分権は完全な脇役に回り、景気後退が急速に進む中の大型選挙を特徴づけている。(山形県知事選取材班)

<規模や財源不明>

知事選には、無所属新人で行政書士の吉村美栄子氏(57)と、無所属現職で再選を目指す斎藤弘氏(51)が立候補している。両候補とも、景気雇用対策を緊急の県政課題に位置付け、各地の個人演説会で論陣を張る。

「公共事業を追加・前倒し発注する。国の補正予算成立を待たず、県単独で実施し、県内企業を優先する」と力を込める吉村氏。斎藤氏は「景気雇用対策の第一は公共事業だ」と強調し、地域で懸案の道路整備、介護ケア付き住宅建設などを次々と打ち出す。

両陣営とも、道路や橋、農業水利施設の改修など、地元建設業者が受注できる生活密着型の工事増発を訴えるが、実施規模や財源は不明確だ。「言葉は走るが、公共事業に回る予算は国の景気対策を含めて数十億円規模だろう。地域に落ちる金は、そう期待できない」と、冷めた見方をする建設業者もいる。

<「懲りていない」>

公共事業が息を吹き返した背景について、陣営幹部に加わる県議は「無駄や利権の印象が根強いが、100年に1度の経済危機で解禁になった」と勢いづく。県選出国会議員は「オバマ次期米大統領が、景気対策で大型公共事業に取り組む考えを示し、イメージが変わった」と解説した。

有権者の反応はさまざまだ。寒河江市の建設会社役員(46)は「公共事業は即効性がある」と歓迎する。米沢市の主婦(55)は「あれほど借金をつくっておいて、まだ懲りていない」と批判した。

4年前の前回知事選。約1兆円の県債残高をめぐる「財政再建」が極めて重要な論点だった。県の本年度末の県債残高見通しは約1兆2000億円。打開策が見えない状況は、何も変わっていない。

県政の未来を論じる知事選が、目先の景気対策に終始していることを懸念する声もある。

山形県河北町出身で、今回の知事選の行方を注視している法政大の五十嵐敬喜教授(公共事業論)は「山形県には建設業の従事者が多く、今の時期、公共事業に反対する人はいない。公共事業の拡大という話だけでは、政策とはいえないのではないか」と苦言を呈する。

その上で五十嵐教授は「選挙戦では内輪の対立軸しか見えていない。山形県の将来展望をどう政治に反映するのかを語るべきだ」と指摘した。

◇山形県知事選立候補者

<吉村美栄子>57 行政書士 無新

<斎藤 弘>51 知事 無現

●民主、別候補選びへ=白石氏の推薦取り消し-千葉知事選 時事 2009/01/16-20:10

民主党千葉県連は16日、緊急の総支部長会議を開き、3月29日投票の千葉県知事選をめぐって、白石真澄氏(50)への県連推薦を取り消すことを正式決定した。自主投票とはせず、別候補を探す。2月2日の次回総支部長会議までに決められるよう努力するという。

同県連は12月に白石氏の推薦を決めたが、その際結んだ政策協定18項目中、白石氏は15項目をマニフェストに盛り込まなかったため、推薦取り消しの方針を固めていた。

自民党県連は15日、一枚岩で推せる候補者がいないとして白石氏の推薦を見送り、自主投票とする方針を決めた。(了)

● 自民は自主投票=千葉知事選 時事 2009/01/15-18:02

自民党千葉県連は15日、県選出国会議員団会議を開き、3月29日投票の千葉県知事選を自主投票とすることを決めた。公明党が関西大教授の白石真澄氏(50)の推薦を働き掛けていたが、一部から異論があり推薦を見送った。公明は白石氏を「何らかの形で支援していく」(県本部幹部)としている。

これにより自民内は、白石氏を推す勢力の一方、近く出馬表明する見込みの森田健作元衆院議員(59)を支援する議員も出そうだ。 (了)

白石真澄(しらいし・ますみ)、森田健作(もりた・けんさく)

●自民、知事選で自主投票へ 一部県議反発受け 白石氏推薦せず 2009年1月16日 読売新聞

自民党県連は15日、3月29日投開票の知事選の対応について、自主投票とする方針を決めた。無所属で出馬表明した関西大教授の白石真澄氏(50)の推薦が焦点だったが、対応を一任されていた実川幸夫会長は、「推薦する候補者はいない」と結論づけた。県議会第1党の「不戦敗」は、執行部の指導力不足を露呈した形だ。

この日、東京都内で開いた県選出国会議員団会議終了後、記者会見した実川会長は「県議、国会議員、友党の公明党の皆さんのことも考えながら熟慮してきたが、我が党が一枚岩、またはそれに近い形になれる候補者は、見当たらなかった」と述べた。近く党本部に結論を報告するという。

白石氏を推薦しなかった理由について、実川会長は「総合的に判断した」と述べるにとどまった。会見に同席した桜田義孝選挙対策委員長は、「知事を選ぶのは県議だと思う」と語り、白石氏に対する一部県議の根強い反発を考慮した結果であることを示唆した。

会議では、出席者から「自主投票は限りなく不戦敗に近い」「次期衆院選を考えれば、負けても誰かを立てた方がいい」などと、次期衆院選に与えるマイナスの影響を懸念する声も上がったという。

推薦見送りについて、白石氏は、「理解をいただける方の支援を広く募りたいと言ってきた。どういう判断基準か分からないので、残念とも残念でないとも言えない」と語った。

白石氏擁立を主導した石井準一参院議員は、会議終了後、「白石氏の選挙を支援する県民党的な組織を早急につくり、各政党や団体で思いを同じくする人たちに参加してもらいたい」と語り、自公だけでなく民主党の議員に対しても、白石氏支援を呼びかける考えを明らかにした。

県連の知事選候補擁立を巡っては、昨年4月から県議で構成する知事選対策プロジェクトチームで検討を進めたが、12月までに選定できず断念。その後、石井氏や県連幹部の一部による白石氏擁立の動きが表面化し、公明党県本部と共闘を目指す中で最有力候補に浮上したが、こうした動きに反発する県議らが白石氏推薦に強く抵抗していた。

この間、白石氏が民主党県連から推薦を受けたことを理由に、自民党として推薦を出すことに反対する意見もあったが、民主党県連が推薦取り消しの方針を決めたため、「白石氏推薦の障害がなくなった」(幹部)とする見方も出ていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2009年1月14日

岐阜県知事選挙立候補者 様

埋めてはいけない!核のゴミ実行委員会みずなみ

くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク

放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

高レベル放射性廃棄物処分地、RI・研究所等廃棄物処分地及び

ウラン残土でつくったレンガ持込についての公開質問書

私たちは1995年日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」とします)が瑞浪市に高レベル放射性廃棄物地層処分研究のための超深地層研究所(以下、「研究所」とします)建設発表以来、地下のデータが蓄積される研究所の周辺地域が処分場になる可能性が高いと危惧し、研究所の建設に反対している市民団体です。

私たちは候補者のお考えを伺い、投票の参考にしたく、下記の質問をいたします。大変お忙しいこととは存じますが、私たちの不安の根拠を知っていただき回答いだきますようお願いいたします。

資源エネルギー庁や県、瑞浪市、土岐市は原子力機構が研究機関であり、処分地を選定する実施主体は原子力発電環境整備機構(以下、「NUMO」とします)であり研究所と処分場は区別されているとしています。

また、研究所に関わる4者協定で研究所は処分場にしない、1998年9月の科学技術庁長官が研究実施し地域を処分場にするための調査ではないと知事に回答し、それを資源エネルギー庁が受け継いだから処分場への懸念は払拭されたと説明しています。ところが特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律には研究所設置地域は処分場から除外するとの記述はありません。瑞浪市にも、土岐市にもNUMOの応募依頼書が届いています。4者協定や科学技術庁長官の回答があろうが無かろうが全国の基礎自治体と全く同じ扱いです。これでは処分地への不安は払拭されません。

もちろん科学技術庁長官の回答に法的効力はありません。県内が処分地にならない法的担保はありません。市町村が応募しない、国からの申し入れに応じないとの一点が支えですが、これも変わらない保証はありません。

このように岐阜県内を高レベル放射性廃棄物処分地から除外する法的根拠がないことに加え、地下調査が進み研究所があるために東濃地域では処分地への不安材料が増えるばかりです。

例えば、

①研究所はNUMOが希望し、瑞浪市が高レベル放射性廃棄物処分地選定調査を認めるなど手順を踏めば、精密調査段階の施設として使用可能であることを2001年7月11日資源エネルギー庁が土岐市議会特別委員会で認めました。

②高レベル放射性廃棄物処分地は受け入れ難く、2002年12月の公募開始以来、調査地域すら確保できません。こうした中、2008年3月1日の資源エネルギー庁主催の研究所見学(高レベルワークショップのファシリテータ全国交流会)の感想として、「この場所にこのような試験施設をするのであれば地域住民とのコミュニケーションをもち、この場所を埋設地にすればと思います。」との意見が出され、主催者のホームページに掲載されています(「全国交流会終了後に実施したアンケートの集計結果」

http://www.enecho.meti.go.jp/rw/ene/document/20080301-enquete.pdf

私たちは、この意見を氷山の一角と考えます。電源三法交付金も受け取っているこの地域で処分地を受け入れればよいという社会的圧力は今後更に高まると考えます。だからこそ研究所に反対しています。

資源エネルギー庁は全国交流会の参加者に4者協定や知事への回答について一切触れなかったことを、私たちは国会議員を通じて確認しています。

フランスでは法律を変えて研究所と同一地層の地域に処分場をつくると決めました。

③追い打ちをかけるように、原子力機構は昨年8月、計画を変更して地下300m地点に長さ100mの水平坑道を建設しています。研究のためと説明しますが、高レベル放射性廃棄物地層処分の理解促進(宣伝)のためのPR坑道です。この坑道が瑞浪市及び周辺地域への高レベル放射性廃棄物処分地押しつけ圧力を更に高めることになると私たちは考えます。

④昨年12月31日、東奥日報の「原子力委・近藤委員長の一問一答 」で原子力委員会の近藤駿介委員長は「長期計画は何を目指して今日どう振る舞うかを共有する手段であって、未来を決めるものではない。処分の開始時期を平成四十年代後半としたからこそ、応募してもらえる環境を早急につくることがとても大事になった。当事者には渾身(こんしん)の力を込めて進めてほしいと思っている」と語り、処分開始時期の先送りを示唆しました。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2008/20081231100727.asp

処分地選定が遅れれば遅れるほど、研究所のある地域が処分場を受け入れるべきだとの社会的圧力は高まります。それがPR坑道設置の意味であると思います。

上記の国の高レベル放射性廃棄物処分地選定状況と岐阜県が置かれた状況を踏まえて、下記質問いたします。

記

1.高レベル放射性廃棄物処分地拒否(併置される可能性のあるTRU廃棄物処分地も含む)の県条例制定について

a.制定すべきだ b.制定の必要はない c.わからない

2.高レベル放射性廃棄物処分地の受け入れについて

NUMOの公募に加えて国による自治体への直接申し入れも可能になりました。高レベル放射性廃棄物処分地(含むTRU廃棄物)を受け入れますか。

a.受け入れる(「拒否しない」を含む)b.受け入れない c.わからない

3.RI・研究所等廃棄物処分地と鳥取のウラン残土レンガ焼成について

原子力機構が処分実施主体であるRI・研究所等の放射性廃棄物処分地受け入れや鳥取県方面のウラン残土を焼成したレンガ※を原子力機構施設に持込むことを認めると、岐阜県が放射性廃棄物に反対の少ない地域とみなされ、高レベル放射性廃棄物処分地の押しつけに繋がると考えます。この視点から質問いたします。

①RI・研究所等廃棄物処分地について

低レベル放射性廃棄物とされていますが、日本では高レベルガラス固化体以外は全て低レベル放射性廃棄物です。研究所等放射性廃棄物は本来放射能が高い上に、堆積を減らすために焼いたり溶かし固めるなどされ、放射能の値は「低レベル」ではありません。RI・研究所等廃棄物の処分地を受け入れますか。

a.受け入れる(「拒否しない」を含む)b.受け入れない c.わからない

②ウラン残土レンガの岐阜県内原子力機構施設への持込について

a.認める(「拒否しない」を含む)b.認めない c.わからない

※原子力機構が鳥取県方面の民有地に長年放置したウラン残土に対し、撤去を求める自治会の主張が裁判で認められました。原子力機構は一部を「ウラン資源」としてアメリカに輸出し、残りはレンガに焼成して国内10ヶ所の原子力機構施設で利用する計画で焼成中で、東濃の施設も対象です。レンガは2011年度中には鳥取県三朝町から持ち出し、焼成施設も2012年度には撤去する約束です。

研究所の掘削でウランを含むズリ約5000㎥が研究所の裏の沢に積み上げられ、研究終了後、立坑に埋め戻す約束です。研究所のズリの中には輸出されたウラン残土よりも高い放射線量率の部分がありました。

以上

勝手ながら回答は、回答用紙を郵便かFAXにて、2009年1月21日(水)中には届くように、送付いただきたくお願います。

その後、速やかに公表させていただきます。

回答先 〒502-0823 岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松方

放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜宛

問い合わせ先:放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

電話&FAX 058-232-2073 兼松秀代 |

| Trackback ( )

|

|

|