首都機能移転情報非公開取消訴訟の大部分公開命令が最高裁で確定しました。

東京から首都を地方に移そうという話がずっと以前からありました。前岐阜県知事は、もっとも熱心な推進者の一人。しかし、現在は経済の停滞もあり、実質的に凍結状態になりました。

私たちは、こんなことやめて、と訴えました。県民の税金を使ってのPR費用などの支出をやめさせる住民訴訟は、地裁で負け、高裁で一部勝ち、最高裁で負け、と転々。

今回は、この岐阜県の首都機能移転誘致事業に関連して、県の計画立案等のために外部委託した情報に関する県知事の非公開処分取消訴訟です。

2006年1月20日付けの「双方の上告棄却」との最高裁決定が郵送されてきました。これで、自治体の各種契約に関する情報は、大部分が公開すべきとなったといえます。

経過やまとめの全文はWebページに 解説 PDF版 225KB で載せました。

その解説やこのブログで示した実際の文書の印刷用は 開示文書 PDF版 1.2MB に複写しました。

また、訴状や地裁判決、高裁判決、準備書面、概要などの まとめにリンク しています。

このブログでは、要点を記し、後半には実際の文書も示します。

ブログを始めて約1年、Webページを自分で始めて作って5年。

両方も絡めて、分かりやすいように組み立ててみたつもりですが・・

◆本件対象文書 該当する岐阜県の委託事業は合計17件で、非公開情報が一部に記録された文書は、見積書、入札書、契約書、契約審査会調書(議事録)。

◆岐阜地裁提訴 2000年11月27日に提訴。

岐阜地裁平成12年(行ウ)24号民事2部

判決 2002年9月25日(水) 大部分の公開を命じた。

◆名古屋高等裁判所 平成14年(行コ)第60号,平成15年(行コ)第3号民事4部

県の控訴を受け、こちらも附帯控訴。

判決 2003年5月29日(木) 地裁判決を変更し、公開部分を少し狭めた

◆最高裁判所 第二小法廷 双方の上告を審理

判決 2006年1月20日付けで双方の上告を棄却

訴訟費用の負担につき5分し、県が4、住民側が1、とした高裁判決が確定した

◆当事者 一審原告・県民ネット運営委員ら11人 被告・岐阜県知事

私たちは弁護士を立てず自分で訴訟をやっている(本人訴訟)

◆要点 首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して積極的に手を挙げながら、これらの情報を非公開とする姿勢は、岐阜県民としてはもちろん、国民としても大きな不信と疑問をもつ。また、自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託することがよく見受けられる。本件も、大部分が随契だから、この随契の業者の選定理由や見積書などの検証も必要。そこで提訴。

◆知事のコメント 前知事は裁判で「大部分負け」ても、『県の主張が一部認められずに残念』というコメント。現知事の今回のコメントは、『今後は決定の趣旨を踏まえ、情報公開制度の適切な運用を行ってまいります』。

「趣旨を踏まえ」というところに拍手。今後に期待します。

●地裁、高裁判決の要点

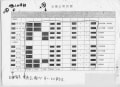

全体的結果のまとめ ○は公開、●は非公開

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) (どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●事業活動情報に関する非公開の基本姿勢について

県の控訴審主張=「事業活動情報に関して,原則非公開とされ,但書で公開すべき場合につき,当該情報を公開する意義・必要性が,行政活動の適法性・公益性を担保する見地から客観的に僅少・皆無である場合は,公開することにより事業活動の面に与える不利益・弊害は具体的,現実的でなければ非公開にできないとする必要性及び合理性はない。原判決は,情報公開することによってどのような不利益がどの程度生じるのか具体的な主張立証を控訴人に要求しているが,情報を公開せずに具体的現実的な不利益の主張立証をすることは不可能であり,原判決の見解は控訴人に無理を強いるものである。」

「逆に,これらの情報を公開しなくても,行政活動の適法性・妥当性の検証に影響はなく,公開することに何らの必要性も合理性もない。」

高裁判示=「当該情報が開示されることにより,競争上の地位その他の正当な利益が損なわれるおそれがあることが必要であり,そのおそれは相当程度具体性を有する客観的かつ現実的なものでなければならないと解することが相当である。したがって,事業活動情報につき原則非公開を強調する控訴人の主張をそのまま採用することはできない。」

◎◎ 判決で非公開処分の取消を命令された情報 ◎◎

《事業活動情報該当性に関して》

◆①見積書や契約書・調書中の債権者・指名業者の名称、所在地、名称、印影

地裁判示=「事業者の正当な利益が損なわれることがないのは明白である」「支障は具体的に想定し難い」

◆②各種、各業者からの「見積書」情報の位置づけ

地裁判示=「被告は他社に手の内を読まれるなど主張するが、それは公正な競争秩序である」「見積書の単価は競争上の地位、正当な利益を損なうものではない」

「見積書のノウハウ、技術、アイデアを要求される契約では、契約額の高低だけで批判等がでると県との契約を敬遠したり、困難となる」との県の主張に対して「可能性は低い。過った批判であれば、その誤解を解くのが本筋であり、そのために原則公開の情報を非公開とすることは本末転倒である」。

高裁判示=「上記各見積書を提出した各事業者の意見を聴取することによって,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が客観的かつ現実的に損なわれる具体的な事情を把握することが可能であり,このようにして公開すべきか非公開にすべきかを決定することが予定されているというべきである。すると,上記各見積書から事業活動情報が自ずと分かり,その競争上の地位が阻害されるという控訴人の主張は,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそれについて,相当程度具体性を有する客観的かつ現実的な事情を主張したものとはいえず,このような控訴人の主張を採用することはできない」

◆③契約審査会調書中の契約者や他の指名業者の公開していない調査実績

高裁判示=「事業者が調査実績を公表していない場合でも,当該事業者の調査実績が公表されて同業他者との比較の対象となること自体は自由競争が公正に行われる前提として望ましいものではあるし,公表されることによって正当な利益が損なわれるとはいい難く,ましてや徒に当該事業者の社会的評価の低下を招く可能性は乏しいものと考えられる。」

《個人情報該当性に関して》

◆⑥見積書中の会議出席委員の旅費の記録における「個人の住所」=「区間名」

当該職務時の交通機関の《○○~東京》という時の「○○」という「区間」名は公開すべし。この地方公共団体名について、地裁判決は「個人の住所」と表記。高裁はこの点に触れず。なお、「委員氏名」と《○○~東京》の「距離」は、当初から公開されている。

◆⑧《入札書中の代理人の役職、氏名》

地裁判示=「公益上公開すべき」

高裁判示=「入札に関する実際の事務手続がどのように行われたかを明らかにすべきであるから,現実に入札手続を行った入札代理人の氏名及び役職を公開することが公益上求められているというべきであり,これらの情報が公開されることによって入札代理人が被るプライバシー侵害の程度を斟酌しても,公開すべきである。入札代理人氏名及び入札代理人役職については本件条例6条1号ニに該当するから,これを公開しない処分は違法であり取消しを免れない」

◎◎ 判決で非公開処分が容認された情報 ◎◎

《事業活動情報該当性に関して》

◆⑤契約審査会議事録中の債権者や指名業者の評価等の核心の記述部分

地裁判示=「被告は、県の当該事業者に対する一般的な評価と誤解されると主張するが、そのような事態が発生する可能性は低い」「上記評価は当該企画に関しての評価に過ぎず、法人事業者としての優劣を判断したものではないし、仮に、他の顧客がこの評価を参考としたとしても、もともと能力格差に由来するものだから、事業者は甘受すべき」

しかし、高裁判示は=「なるほど,当該事業者の評価につき,特定の調査についての評価にすぎず,しかもその評価の内容も短い質疑応答に含まれる断片的なものにすぎないものと推定されるが,地方公共団体である控訴人において当該事業者自体の評価にかかわる質疑応答が公表されると,評価をした主体が公的な立場にある地方公共団体であることから,あたかもその評価が当該事業者に対する客観的で誤りのない評価であるかのように住民をはじめ一般市民に理解されることが十分予想され,評価や評価に関する質疑応答に誤りがあっても当該事業者に反論の機会が与えられている訳ではないし,特定の事項の調査についての評価であるにもかかわらず当該事業者の事業全般に関する評価であるとの誤解を生じる可能性も否定できないことも勘案すれば,このような情報が公開されると,当該事業者の評価に関する情報が公開されることによって,当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれが十分予想される」

《個人情報該当性に関して》

◆⑦見積書中の会議出席委員の旅費額等=《公共交通機関の運賃額と日当額》

地裁=「個人の収入に関する情報である」 高裁は触れず。

後記のE項に実際の文書あり。

◆⑩契約審査会調書中の個人氏名及び個人氏名推認情報

地裁判示=「個人に関する情報である」 高裁は触れず。

慶應義塾大学教授名。随契業者の参与職にある者の氏名で、しかも、「県にゆかりがある」ことの記述中に出て来る時の氏名であって、同氏は、県の政策アドバイザーである。(これを個人情報で非公開は不思議) 慶應義塾大学教授名。随契業者の参与職にある者の氏名で、しかも、「県にゆかりがある」ことの記述中に出て来る時の氏名であって、同氏は、県の政策アドバイザーである。(これを個人情報で非公開は不思議)

◆公開請求者としての評価◆

A. 契約や入札などの見積書における基本情報 =公開

すべて公開です。随分と詳細な見積書もあり、①のとおり事業者の基礎情報が公開されれば、「それぞれ個別の事業者の業務予定内容や見積単価」等がすべて明確になります。

最高裁が高裁判決を確定させたことは、「本件程度の見積書」はすべて公開すべきことが確定したといえます。(愛知県の場合は、業者基礎情報のみ公開、内訳明細は全てマスキング)

自治体には委託契約は多く、関係書類は膨大ですが、その基本的な全面公開の意義は大です。

B. 契約者になれなかった他の参加業者の情報 =公開

①のとおり関係事業者の基礎情報のほか、②のとおり契約相手方(債権者)になれなかった参加業者(指名業者)の見積書の内訳の全て、③のとおり契約の相手方業者以外の業者の行った業務の記録等について、契約相手方と同様に位置づけて公開を命じました。単なる参加業者あるいは合見積(あいみつもり)業者らにも契約業者と同格に情報公開を位置づけたことは、入札や随契における合見積の談合や形骸化の監視の精度や意義を格段に高めます。

愛知県では、見積書は業者名は公開し、見積書の実質の中身は全て非公開(右側部)(白くマスキングするので目立ちませんが)。そももそ、全く中身が分かりません。 愛知県では、見積書は業者名は公開し、見積書の実質の中身は全て非公開(右側部)(白くマスキングするので目立ちませんが)。そももそ、全く中身が分かりません。

今回のうち、プロポーザルで7社指名したうちの応じてきた4社の企画案を、県の部課長ら6人の評価委員ごとに、5つの評価基準(公開)に従って順位を付けた「評価結果」とする記述及びテストの「成績の一覧表」のようなものも、これを公開すべきとしたことは画期的。

C. 事業者情報に関する非公開処分決定のための手続き =判断の原則

この判決の確定により、そもそも、情報公開条例の解釈として、今後、(明らかに非公開とすべきと判断される場合はともかく、)もし県が非公開としようとする場合は県が非公開理由(その事業者の不利益などの事情)を立証できる程度にするために、当該の各事業者の意見を聴取した結果を再度検討してからしか最終判断ができないことになります(業者が「困る」と回答しても、直ちに非公開となるわけではなく、その事情が本当に非公開とまですべき事情であるのかを岐阜県が判断することになる)。

D. 自治体の役所内での業者の評価の記録(⑤)について =非公開

契約の適正を確保するための部課長らと担当職員との事前審査の会議の調書(議事録)で、指名予定の事業者の評価を議論した質疑などが記録されています。これを公開すべきとした地裁判決は画期的と受け止めました。

が、高裁は、これを否定。現在の時代のレベルというべきでしょうか。

情報は、3枚のペーパーの2行×3箇所のわずかな核心部分のみです。たった数行の非公開確定。

E. 個人情報についての裁判所のガード =非公開

個人情報に関して、最高裁がガードを固くしてきている以上、やむなしの観あり。もっとも、代理人の「氏名」を公開すべしとしつつ、代理人の「印影」にプライバシーをみることに矛盾を感じます。なお、岐阜県は昨年2005年11月より、「民間人に関して住所の『自治体名』は公開する」ことに運用を変更しました。

★非公開箇所数357のうち、非公開確定は110箇所。そのうち大部分がこの2枚中にある。つまり、⑦の旅費額等の95箇所とは、たった2枚に小さな墨塗りがたくさんある(52+43=95)特殊な文書。また、公開確定の③の「個人の住所」(自治体名)16箇所はこの2枚の中にある。 ★非公開箇所数357のうち、非公開確定は110箇所。そのうち大部分がこの2枚中にある。つまり、⑦の旅費額等の95箇所とは、たった2枚に小さな墨塗りがたくさんある(52+43=95)特殊な文書。また、公開確定の③の「個人の住所」(自治体名)16箇所はこの2枚の中にある。

| Trackback ( )

|