「推古5年(597)、伊勢甚目(いせはだめ)村の漁夫:龍麿が、江上庄の入り江で魚をとっていた折、網に黄金の聖観音像が掛りました。歓喜した彼は入り江の北にお堂を建て、像を納めました。 これが甚目寺の始まりと言われています。」

「推古五年 開山甚目龍磨顕彰碑」

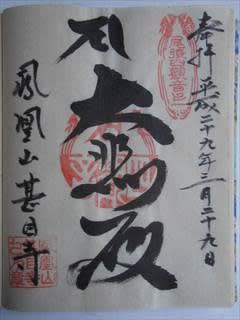

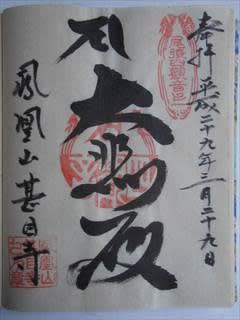

愛知県あま市甚目寺東門前に門を構える真言宗智山派寺院「鳳凰山(ほうおうざん):甚目寺(じもくじ)」。通称「甚目寺観音」。法隆寺や四天王寺に次ぐ我国有数の古刹で「聖観音」を本尊とします。

「聖観音像は、釈尊の授記を受けて作られたもので、百済を経て日本へ渡り、敏立14年(585)に海中に投じられた三尊仏の内の一尊と言われています。他の二尊もそれぞれ拾われ、阿弥陀仏は信州の善光寺、勢至仏は九州大宰府の安楽寺にあります。一尺一寸五分(約34cm)の聖観音像は後に十一面観音の胎内仏となっています。」記事中の色文字は甚目寺誌略より抜粋

建久7年(1196)再建の「南大門」。源頼朝の命を受け、梶原景時が奉行となり建立。仁王門とも呼ばれ、明治33年に重要文化財に指定されました。

安置されている「仁王像(金剛力士像)」は慶長2年(1597)、『福島正則』の寄進によるもので、昭和33年に愛知県有形文化財に指定。

「南大門」を潜りまっすぐ正面に朱塗りも鮮やかな本堂。

施無畏(せむい)印と与願(よがん)印を結び、左手には如意宝珠をお持ちになられる「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」。ところで、何故「おびんづる様」はいつもお堂の外縁に居るのかご存知ですか? 実はお釈迦様と約束した禁酒の誓いを破った罰で、内陣(堂内)に入れて頂けなくなったからなんですよ (⌒∇⌒)。

境内左手に高さ25mの「三重塔 」。江戸・明治時代の囲碁棋士であった『吉田半十郎』の寄進により寛永4年(1627)に再建。昭和28年に重要文化財に指定されています。

「本尊:愛染明王」。御利益は「縁結び・聞こえ」

三重塔手前に「秋葉堂」。

御本尊『秋葉三尺坊大権現』。御利益は「大防守護」。

本堂左手に「弘法堂」、御本尊『弘法大師』。御利益は「所願成就」

「弘法堂」の右手に「石仏・地蔵様の祠」

境内右手に「六角堂」、本尊「地蔵菩薩」。「千体の地蔵様が奉られ、特に子供の育成を加護し、学業成就、身体健康に御利益があります。」

堂内に奉られる地蔵菩薩立像

死後の世界をつかさどる十人の王が奉られる「十王堂」。「閻魔王(えんまおう)」は冥界の王として、死者の生前の罪を裁くとされ・・

「地蔵菩薩」は釈迦にかわって衆生を地獄の苦しみから救済し、導くとされます。

「奪衣婆(だつえば)」は三途の川で亡者の衣服をはぎ取り、相方の「懸衣翁(けんえおう)」は、その重さで犯した罪を計るとされます。十王と奪衣婆は室町時代の作だそうで、漆黒の姿と白目の対比は・・できればあまり長居したくない (((((^_^;)

「天下泰平」の台座に座す石仏

「白山大権現」を祀る「白山大権現社」二基。

南北朝時代作の「梵鐘」が納められた鐘楼。梵鐘には「建武四年三月廿日(1337)」の銘が残されており、昭和40年に愛知県有形文化財に指定されました。

塔頭寺院:高徳院(の画像はありませんが)に祀られる「伝:左甚五郎作:大黒天」

甚目寺境内地:9,193平方メートルは、あま市指定史跡に指定されています。

参拝日:2017年3月29日

------------------------00----------------------

ブログ一口メモ

「敏立14年に海中に投じられた三尊仏」、廃仏論を唱えた『物部守屋・中臣勝海』によって難波の堀江に捨てられた仏像。

『物部守屋』、『鐃速日命(にぎはやひのみこと)』を祖先とし、天皇家を除いて「天孫降臨」の逸話をもつ唯一の氏族。

「施無畏(せむい)印」、「恐れなくともよい」。「与願(よがん)印」、「願いを聞き届けよう」の言葉を、手指の形で表したもの。

「 十王」「十王堂」、死後の世界をつかさどる「泰広王・初江王・宗帝王・五官王・閻魔王・ 変成王・太山王・平等王・都市王・五道転輪王」の総称。十王を奉るお堂。

<

<