23日(月)。昨日、8月22日は作家・随筆家 向田邦子の没後40年の命日でした 昨日の日経朝刊 第1面のコラム「春秋」は彼女の手料理を紹介し、「昭和の庶民の食卓と人情を描いた名文家」を偲んでいます

昨日の日経朝刊 第1面のコラム「春秋」は彼女の手料理を紹介し、「昭和の庶民の食卓と人情を描いた名文家」を偲んでいます その一部をご紹介します

その一部をご紹介します

「ワカメを油でひすい色に炒め、かつお節をたっぷり投入。しょうゆで味付けする。美味である。ビールにも日本酒にもあう 体にも良さそうだ。実はこれ、相当いける口だった作家の向田邦子さんの随筆に登場する自慢の手料理だ

体にも良さそうだ。実はこれ、相当いける口だった作家の向田邦子さんの随筆に登場する自慢の手料理だ いしだあゆみさんにも伝授した。後日、女優の美しい手の甲に小さな火ぶくれがあった

いしだあゆみさんにも伝授した。後日、女優の美しい手の甲に小さな火ぶくれがあった コツはワカメの水気をよく切っておくこと。怠ると油がはねてやけどをしてしまう

コツはワカメの水気をよく切っておくこと。怠ると油がはねてやけどをしてしまう 」

」

向田和子編「向田邦子ベスト・エッセイ」(ちくま文庫)に収録の「『ままや』繁盛記」には、邦子さんが考えたレシピを含めた手料理を出す小料理屋「ままや」のことが書かれています 邦子さんは妹の和子さんを料理の修行に出し、赤坂に物件を見つけ「ままや」と名付け、和子さんに店の経営を任せます

邦子さんは妹の和子さんを料理の修行に出し、赤坂に物件を見つけ「ままや」と名付け、和子さんに店の経営を任せます 「社長は妹で私は重役である、資金と口は出すが、手は出さない。黒幕兼ポン引き兼気の向いた時ゆくパートのホステスということにした」と書いています

「社長は妹で私は重役である、資金と口は出すが、手は出さない。黒幕兼ポン引き兼気の向いた時ゆくパートのホステスということにした」と書いています このエッセイは次のように閉じられています

このエッセイは次のように閉じられています

「それにしても、夜原稿を書いていて店が気になって仕方がない。雨の日は特にそうである。ホステスとして出勤しようかなとウズウズする。ベンチを出たり入ったりする長嶋監督の気持がよく判るようになった」

名文です 残念ながら「ままや」はもうありません

残念ながら「ままや」はもうありません しかし、向田邦子さんの考えた手料理は作ることができます

しかし、向田邦子さんの考えた手料理は作ることができます 今度、ワカメを材料にして酒のつまみを作ってみようと思います

今度、ワカメを材料にして酒のつまみを作ってみようと思います

なお、向田和子編「向田邦子ベスト・エッセイ」については、2020年4月22日付toraブログに感想を書いていますので、興味のある方はご覧ください

ということで、わが家に来てから今日で2417日目を迎え、新型コロナウイルス感染の急拡大を受け、三重県は21日、日本スポーツ協会と文部科学省に対し、三重とこわか国体(9月25日〜10月5日)の中止を申し入れたと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

国体は2年連続で中止になっても 現政権はパラリンピックは予定通りやるだろうな

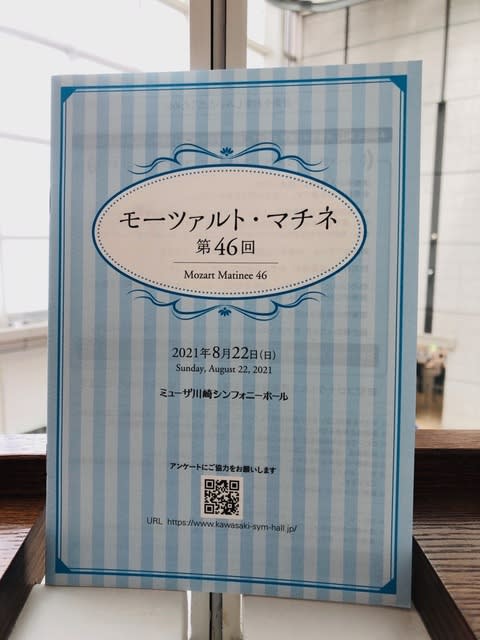

昨日、ミューザ川崎シンフォニーホールで「第46回モーツアルト・マチネ」を聴きました プログラムはモーツアルト①歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492,②ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447,③ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412,④交響曲第35番 ニ長調 K.385 ”ハフナー”です

プログラムはモーツアルト①歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492,②ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447,③ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412,④交響曲第35番 ニ長調 K.385 ”ハフナー”です 演奏は②と③のホルン独奏=福川伸陽、管弦楽=東京交響楽団、指揮=鈴木優人です

演奏は②と③のホルン独奏=福川伸陽、管弦楽=東京交響楽団、指揮=鈴木優人です

ミューザ川崎シンフォニーホールは、8月9日の「フェスタサマーミューザ・フィナーレ」以来 約2週間ぶりです。時の流れの速さを感じます

なお、神奈川県は現在、緊急事態宣言下にあるため入場制限(定員の50%)があり、当日券の販売は中止されています

オケは左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置。指揮台に代えてチェンバロが置かれています。コンマスは水谷晃です 弦楽奏者はコンマスを除く全員がマスクを着用しています

弦楽奏者はコンマスを除く全員がマスクを着用しています トランペットの2人はナチュラル・トランペットを使用します。残念ながらホルンはナチュラルかどうか自席からは確認できません

トランペットの2人はナチュラル・トランペットを使用します。残念ながらホルンはナチュラルかどうか自席からは確認できません

1曲目は歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492です この歌劇はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)が1785年から翌86年にかけて作曲、1787年5月にウィーンのブルク劇場で初演されました

この歌劇はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)が1785年から翌86年にかけて作曲、1787年5月にウィーンのブルク劇場で初演されました

鈴木優人が”夏服”で登場、演奏に入りますが、彼は立ったままチェンバロを弾きながら指揮をします 明るく軽快な序曲を聴きながら、おそらくモーツアルトもこういうやり方でオペラを指揮したのではないかと思いました

明るく軽快な序曲を聴きながら、おそらくモーツアルトもこういうやり方でオペラを指揮したのではないかと思いました 確か 映画「アマデウス」でもそういうシーンがありました

確か 映画「アマデウス」でもそういうシーンがありました 清水太の固いマレットによるバロックティンパニがメリハリをつけて心地よく響きました

清水太の固いマレットによるバロックティンパニがメリハリをつけて心地よく響きました

ところで、ン十年前のテレビ番組「題名のない音楽会」で、「オペラ序曲の曲当てクイズ」という企画がありました あるオペラの序曲の最初の音だけを聴いて、曲名を当てるのです

あるオペラの序曲の最初の音だけを聴いて、曲名を当てるのです 5人位いた回答者の中には東響コンマス(当時)の大谷康子さんもいましたが、回答者は全員首をひねっていました

5人位いた回答者の中には東響コンマス(当時)の大谷康子さんもいましたが、回答者は全員首をひねっていました テレビを観ていた私は、「あっ、フィガロの結婚序曲だ

テレビを観ていた私は、「あっ、フィガロの結婚序曲だ 」とすぐに解りました。なぜ解ったかというと、当時はまだクラシックを聴き始めてほんの数年で、オペラの序曲と言えばフィガロをはじめ限られた曲しか知らなかったからです

」とすぐに解りました。なぜ解ったかというと、当時はまだクラシックを聴き始めてほんの数年で、オペラの序曲と言えばフィガロをはじめ限られた曲しか知らなかったからです 多くの序曲を知らないことが有利に働いたことになります。自慢にも何にもなりません

多くの序曲を知らないことが有利に働いたことになります。自慢にも何にもなりません

2曲目は「ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447」です モーツアルトは1783年以降、ウィーンでホルン協奏曲を4曲書いていますが、これらは彼と親交のあったホルン奏者ロイトゲープのために書かれました。第3番は1787年頃に作曲されたと言われています

モーツアルトは1783年以降、ウィーンでホルン協奏曲を4曲書いていますが、これらは彼と親交のあったホルン奏者ロイトゲープのために書かれました。第3番は1787年頃に作曲されたと言われています 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ロマンツェ:ラルゲット」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ロマンツェ:ラルゲット」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

ホルン独奏の福川伸陽は今春までNHK交響楽団の首席ホルン奏者を務めていましたが、現在は東京音楽大学で准教授として教鞭をとるほか、フリーで活躍しています

福川が粋なベスト姿で登場します 新発売のCDジャケットの写真と同じスタイルとのことです。思わず「いよっ、ベストドレッサー

新発売のCDジャケットの写真と同じスタイルとのことです。思わず「いよっ、ベストドレッサー 」と叫びそうになりました

」と叫びそうになりました 鈴木の指揮で第1楽章に入ります。譜面台には譜面が置かれていますが、彼は吹いている時は一切目もくれず、オケの演奏の時にチラ見するだけです。ほとんど頭に入っているのでしょう

鈴木の指揮で第1楽章に入ります。譜面台には譜面が置かれていますが、彼は吹いている時は一切目もくれず、オケの演奏の時にチラ見するだけです。ほとんど頭に入っているのでしょう ホルンを吹いて、彼ほど安定感のある奏者はいないのではないか、と思われるほど技巧的には完璧で、音楽性も抜群です

ホルンを吹いて、彼ほど安定感のある奏者はいないのではないか、と思われるほど技巧的には完璧で、音楽性も抜群です この楽章の終結部にはカデンツァがありますが、鈴木優人が作曲した「Sea Breeze Hayama」という曲だそうです

この楽章の終結部にはカデンツァがありますが、鈴木優人が作曲した「Sea Breeze Hayama」という曲だそうです 最初はホルン独奏で演奏しますが、途中から鈴木のチェンバロが軽やかに加わり、涼し気な音楽が奏でられました

最初はホルン独奏で演奏しますが、途中から鈴木のチェンバロが軽やかに加わり、涼し気な音楽が奏でられました 牧歌的な第2楽章を経て、第3楽章に入りますが、愉悦感に満ちた軽快な演奏が展開します

牧歌的な第2楽章を経て、第3楽章に入りますが、愉悦感に満ちた軽快な演奏が展開します フィナーレで突然、福川がアドリブを仕掛けたのか、指揮の鈴木が慌てて両手で ✕ を表し、譜面通りに演奏を終結させました

フィナーレで突然、福川がアドリブを仕掛けたのか、指揮の鈴木が慌てて両手で ✕ を表し、譜面通りに演奏を終結させました さながらモーツアルトとロイトゲープのようでした

さながらモーツアルトとロイトゲープのようでした 鈴木も、福川も、コンマスも、オケのみんなも笑っていました

鈴木も、福川も、コンマスも、オケのみんなも笑っていました これだから生演奏はやめられないのです

これだから生演奏はやめられないのです

3曲目は「ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412」です この曲は1791年(モーツアルトの死の年)に作曲されたと考えられています

この曲は1791年(モーツアルトの死の年)に作曲されたと考えられています 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ロンド:アレグロ」の2楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ロンド:アレグロ」の2楽章から成ります 通常の協奏曲は3楽章から成りますが、この曲が2楽章構成なのは、作曲途中でモーツアルトが死去したためではないかと考えられています

通常の協奏曲は3楽章から成りますが、この曲が2楽章構成なのは、作曲途中でモーツアルトが死去したためではないかと考えられています

鈴木の指揮で演奏に入りますが、福川の演奏は洗練の極みです 鈴木 ✕ 東響のバックがしっかりソリストを支えました

鈴木 ✕ 東響のバックがしっかりソリストを支えました

最後の曲は「交響曲第35番 ニ長調 K.385 ”ハフナー”」です 1782年にザルツブルク市長の息子ジークムント・ハフナーが貴族に叙せられたことに伴い、お祝いのセレナードを作曲しましたが、1783年にウィーンでの演奏会のために新たな交響曲が必要となったことから、このセレナードから行進曲を削除し、フルートとクラリネットを追加して交響曲に改作しました

1782年にザルツブルク市長の息子ジークムント・ハフナーが貴族に叙せられたことに伴い、お祝いのセレナードを作曲しましたが、1783年にウィーンでの演奏会のために新たな交響曲が必要となったことから、このセレナードから行進曲を削除し、フルートとクラリネットを追加して交響曲に改作しました それがこの第35番の交響曲です。ちなみに、上でいう「セレナード」とはハフナー家の結婚式の前夜祭のために1776年7月に書かれた「セレナード第7番『ハフナー』(管楽器のためのセレナードK.250)とは違います

それがこの第35番の交響曲です。ちなみに、上でいう「セレナード」とはハフナー家の結婚式の前夜祭のために1776年7月に書かれた「セレナード第7番『ハフナー』(管楽器のためのセレナードK.250)とは違います 第1楽章「アレグロ・コン・スピリート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット」、第4楽章「フィナーレ:プレスト」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・スピリート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット」、第4楽章「フィナーレ:プレスト」の4楽章から成ります

鈴木の指揮で第1楽章に入ります 冒頭の力強い第1主題では舞台右のバロックティンパニとナチュラルトランペットの強烈な演奏が効いていました

冒頭の力強い第1主題では舞台右のバロックティンパニとナチュラルトランペットの強烈な演奏が効いていました 鈴木は軽快なテンポで躍動感に満ちた演奏をオケから引き出します

鈴木は軽快なテンポで躍動感に満ちた演奏をオケから引き出します 第2楽章では弦楽器のアンサンブルが美しく響きます

第2楽章では弦楽器のアンサンブルが美しく響きます 第3楽章ではオーボエの荒絵理子、ファゴットの福士マリコの演奏が光ります

第3楽章ではオーボエの荒絵理子、ファゴットの福士マリコの演奏が光ります 第4楽章ではオーケストラの総力挙げての推進力に満ちたアグレッシブな演奏が展開、ここでもバロックティンパニの演奏が心地よいリズムを刻みました

第4楽章ではオーケストラの総力挙げての推進力に満ちたアグレッシブな演奏が展開、ここでもバロックティンパニの演奏が心地よいリズムを刻みました

鈴木 ✕ 東響は強弱の差を大きくつけたメリハリのある演奏を展開し、愉悦感に満ちたモーツアルトの世界を繰り広げ、満場の拍手を浴びました

【補足】

文中に「福川伸陽は今春までNHK交響楽団の首席ホルン奏者を務めていたが、現在は東京音楽大学で准教授として教鞭をとるほか、フリーで活躍している」と書きましたが、正確には「3月末にN響を退団、現在は特別契約の奏者としてN響の舞台に上がっている。今後はソリストとしての活動の幅を広げる」ということです(9月18日付日経夕刊「文化往来」による)