3日(日)。わが家に来てから今日で1584日目を迎え、トランプ米大統領は1日、ホワイトハウスで記者団に中距離核戦力廃棄条約の破棄通告について「片方の国が順守しなかったからだ」と説明し、ロシアの条約違反を非難した というニュース見て感想を述べるモコタロです

これでロシアもアメリカも 堂々とやりたい放題になった 裏で手を結んでんじゃね

昨日、「読響アンサンブル・シリーズ」の年間会員券を会員優先販売で取りました WEBでのアクセスが出遅れたので通路側席が取れず 通路から2つ目の席になりました。現在の席のすぐ後ろの席です

WEBでのアクセスが出遅れたので通路側席が取れず 通路から2つ目の席になりました。現在の席のすぐ後ろの席です 日程は①7月12日、②11月18日、③1月10日、④2月14日の4回で、開演はいずれも19時30分、会場はよみうり大手町ホールです

日程は①7月12日、②11月18日、③1月10日、④2月14日の4回で、開演はいずれも19時30分、会場はよみうり大手町ホールです プログラムは下のチラシの通りですが、楽しみなのは7月度の「鈴木康浩プロデュースによる室内楽」(ブラームス「弦楽五重奏曲第2番」他)と2月度の「上岡敏之と読響メンバーの室内楽」(ショーソン「ピアノ、ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲」他)です

プログラムは下のチラシの通りですが、楽しみなのは7月度の「鈴木康浩プロデュースによる室内楽」(ブラームス「弦楽五重奏曲第2番」他)と2月度の「上岡敏之と読響メンバーの室内楽」(ショーソン「ピアノ、ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲」他)です 多分、今回も早いうちに完売になると思います

多分、今回も早いうちに完売になると思います

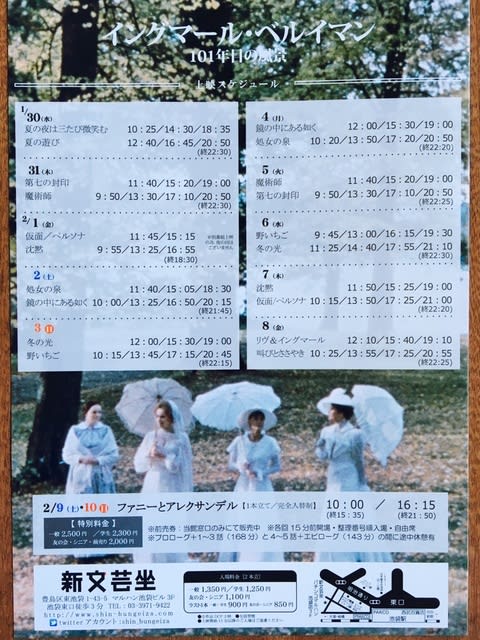

昨日、池袋の新文芸坐で「鏡の中にあるが如く」と「処女の泉」の2本立てを観ました

「鏡の中にあるが如く」はイングマール・ベルイマン監督・脚本による1961年スウェーデン映画(白黒・89分)です

作家のダビッドは17歳の息子ミーナスや娘のカリン、カリンの夫で医師のマーチンとともに、人里離れた孤島の別荘でひと夏を過ごすことになった 精神的に不安定なカリンを心配するダビッドは彼女の病状を日記に記録する

精神的に不安定なカリンを心配するダビッドは彼女の病状を日記に記録する しかし、偶然にもその日記を読んだカリンは、「カリンの病気は治らない。作家として精神が崩壊していく彼女を観察しよう」と書かれていたことにショックを受け、一層心のバランスを崩してしまう

しかし、偶然にもその日記を読んだカリンは、「カリンの病気は治らない。作家として精神が崩壊していく彼女を観察しよう」と書かれていたことにショックを受け、一層心のバランスを崩してしまう 彼女は神が迎えに来ると口走るが、迎えに来たのは病院からのヘリコプターだった

彼女は神が迎えに来ると口走るが、迎えに来たのは病院からのヘリコプターだった

この映画はベルイマンが信仰と欲望をテーマに描いた「神の沈黙」三部作の第1作に当たります 精神を病んでいる人間は神に祈っても救われない、結局人間同士の愛にしか救いは求められないのだ、と言わんとしているのだろうか

精神を病んでいる人間は神に祈っても救われない、結局人間同士の愛にしか救いは求められないのだ、と言わんとしているのだろうか

この映画の冒頭のタイトルロールで バックに流れるのはヨハン・セバスティアン・バッハの「無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調BWV1008 」の第2曲「アルマンド」です この曲はドラマの中でも何度か、まるでカリンの精神的な孤独を表すかのように流れます

この曲はドラマの中でも何度か、まるでカリンの精神的な孤独を表すかのように流れます それにしても、前日観た「沈黙」にしても「仮面/ペルソナ」にしても、この「鏡の中にある如く」にしても、ベルイマンはJ.S.バッハの作品をまるでテーマ音楽のように使います

それにしても、前日観た「沈黙」にしても「仮面/ペルソナ」にしても、この「鏡の中にある如く」にしても、ベルイマンはJ.S.バッハの作品をまるでテーマ音楽のように使います 彼の頭の中では、モーツアルトでもベートーヴェンでもダメで、バッハでなければならない必然性があるのだと思います

彼の頭の中では、モーツアルトでもベートーヴェンでもダメで、バッハでなければならない必然性があるのだと思います

「処女の泉」はイングマール・ベルイマン監督・脚本による1960年スウェーデン映画(白黒・89分)です

舞台は16世紀スウェーデンの田舎町。豪農のひとり娘カリン(ビルギッタ・ぺテルソン)は、教会へ向かう途中で3人兄弟の羊飼いに出会う 貧しそうな3人に食事を施すカリンだったが、上の兄弟2人はカリンを強姦したうえ殺害してしまう

貧しそうな3人に食事を施すカリンだったが、上の兄弟2人はカリンを強姦したうえ殺害してしまう 娘の悲劇を知ったカリンの父親テーレ(マックス・フォン・シドー)は、復讐心から2人の兄弟を惨殺するが、怒りにまかせて末子も殺してしまう

娘の悲劇を知ったカリンの父親テーレ(マックス・フォン・シドー)は、復讐心から2人の兄弟を惨殺するが、怒りにまかせて末子も殺してしまう テーレは神の救済を求め、罪滅ぼしに教会を建設することを約束する。テーレと妻メレータが娘の亡骸を抱きかかえたその時、彼女が横たわっていた場所から泉が湧き出てくる。神の恩寵を目の当たりにした一行は、躓いて神に祈りを捧げるのだった

テーレは神の救済を求め、罪滅ぼしに教会を建設することを約束する。テーレと妻メレータが娘の亡骸を抱きかかえたその時、彼女が横たわっていた場所から泉が湧き出てくる。神の恩寵を目の当たりにした一行は、躓いて神に祈りを捧げるのだった

この映画は、黒澤明を敬愛するベルイマンが「羅生門」に深い感銘を受けて、その強い影響のもとに製作した作品だけあって、光と影のコントラストを強調した映像表現のもと、カリンが京マチ子に、兄弟が三船敏郎に重なります

カリンが馬に跨るのでなく 横すわりで乗るのも、「羅生門」で京マチ子が横すわりで馬に乗る姿を思い浮かべます この映画ではバッハの音楽は使われていませんでした

この映画ではバッハの音楽は使われていませんでした

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます