14日(火)。わが家に来てから188日目を迎え、年貢の取り立ての延期を懇願するモコタロです

年貢の納め時・・・お代官様 そこを何とか・・・いつの時代か!?

閑話休題

閑話休題

昨日の朝日夕刊・文化欄に載った吉田純子編集委員によるコラム「音を継ぐ 戦後とクラシック」で山本直純を取り上げていました 山本直純と言えば「大きいことはいいことだ

山本直純と言えば「大きいことはいいことだ 」という某チョコレート・メーカーのコマーシャルと,映画「男はつらいよ」のテーマ・ソングの作曲者として,知る人ぞ知る,知らない人は知らない人物です

」という某チョコレート・メーカーのコマーシャルと,映画「男はつらいよ」のテーマ・ソングの作曲者として,知る人ぞ知る,知らない人は知らない人物です 2002年6月,当時記者だった吉田さんはが山本の通夜の日に小澤征爾を呼び止めたところ,語気荒く次のように返したといいます

2002年6月,当時記者だった吉田さんはが山本の通夜の日に小澤征爾を呼び止めたところ,語気荒く次のように返したといいます

「大きいことはいいことだ.あの大振りのすごさがわかる?あの表情,あの動きで大勢を束ねる.それがどれだけすごい能力か,みんな全然わかっちゃいない 」

」

吉田編集委員は「時代の寵児に祭り上げられ,才能の凄みを十分に理解されずに逝った盟友への複雑な思いが,小澤の中で交錯していた」と結んでいます.そこで思い出すのが,学生時代に山本直純が盟友・小澤征爾に言ったという次の言葉です

「俺は日本に留まって底辺を広げる.君は世界の頂点を目指せ」

その言葉通り,小澤征爾はウィーン国立歌劇場の音楽監督まで登りつめ,世界の頂点に立ちました 一方,山本直純はテレビ番組「オーケストラがやってきた」などでクラシック音楽の大衆化に尽力しましたが,今から13年前,急性心不全により69歳の生涯を閉じました

一方,山本直純はテレビ番組「オーケストラがやってきた」などでクラシック音楽の大衆化に尽力しましたが,今から13年前,急性心不全により69歳の生涯を閉じました 今さらながら,すごい人だったのだな,と思います

今さらながら,すごい人だったのだな,と思います

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

中山七里著「連続殺人鬼カエル男」(宝島社文庫)を読み終わりました 中山七里の作品は最近だけでも「切り裂きジャックの告白」、「スタート!」を取り上げてきたので、もうお馴染みですね

中山七里の作品は最近だけでも「切り裂きジャックの告白」、「スタート!」を取り上げてきたので、もうお馴染みですね この作品は先日のブログにも書きましたが、彼のデビュー作の一つです。というのは2009年の「このミステリーがすごい!」の最終選考に彼の2つの作品が残り、そのうちの「バイバイ、ドビュッシー」が「さよならドビュッシー」と改題し本賞を受賞しデビューしたのですが、もう一つが「災厄の季節」が後に「連続殺人鬼カエル男」と改題されたこの作品だったのです

この作品は先日のブログにも書きましたが、彼のデビュー作の一つです。というのは2009年の「このミステリーがすごい!」の最終選考に彼の2つの作品が残り、そのうちの「バイバイ、ドビュッシー」が「さよならドビュッシー」と改題し本賞を受賞しデビューしたのですが、もう一つが「災厄の季節」が後に「連続殺人鬼カエル男」と改題されたこの作品だったのです

マンションの13階からぶら下げられた女性の全裸死体の傍らに残されていたのは、子供が書いたような稚拙な犯行声明文だった 警察の捜査が進展しない中、第2、第3の殺人事件が起こる。街中がパニックに陥り、市民が警察に押しかけて容疑者のデータを公表しろと迫る

警察の捜査が進展しない中、第2、第3の殺人事件が起こる。街中がパニックに陥り、市民が警察に押しかけて容疑者のデータを公表しろと迫る そうした中、警察は無秩序に思われた被害者には共通点があることを突き止める

そうした中、警察は無秩序に思われた被害者には共通点があることを突き止める カエル男とはいったい誰なのか、目的は何なのか・・・・

カエル男とはいったい誰なのか、目的は何なのか・・・・

この作品には、もう一つの作品「さよならドビュッシー」を彷彿とさせる音楽ネタが仕組まれています 小手川刑事が容疑者の一人・当真勝雄の保護司でピアノ教師・有働さゆりの家を訪問した時の会話です

小手川刑事が容疑者の一人・当真勝雄の保護司でピアノ教師・有働さゆりの家を訪問した時の会話です

音楽に癒しの力があることを今はもう疑いようがなかった。

「・・・今の曲名を・・・もう一度・・・・」

「ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番ハ短調”悲愴”」

「悲愴っていう感じの曲じゃないですね」

「作曲者自身がフランス語でGrande sonate pathetique つまり悲愴な大ソナタと命名しているから。ただ、フランス語のpathetique は強い情動を掻き立てるもの、という意味だから日本語の悲愴という語感が偏っているのね」

中山七里はクラシック音楽に相当詳しく、そればかりでなく自らピアノを弾きこなす実力を備えているのではないかとさえ思える記述が少なくありません 私が彼の作品を好んで読むのはそうしたことも大きな要因です

私が彼の作品を好んで読むのはそうしたことも大きな要因です

最後の,閑話休題

最後の,閑話休題

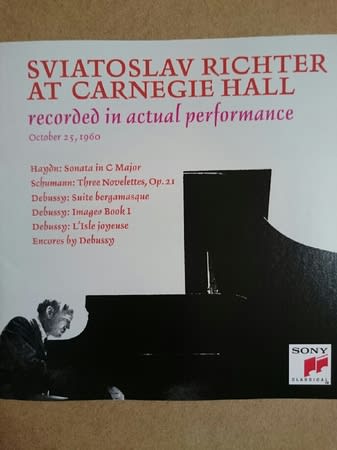

昨日聴いたCDは,スヴャトスラフ・リヒテル「幻のカーネギー・ホール・ライブ1960 第3夜」です 収録曲目は①ハイドン「ピアノ・ソナタ第50番」,②シューマン「ノヴェレッティ」より第1番,第2番,第8番,③ドビュッシー「ベルガマスク組曲」,④映像第1集より1,2,3,⑤喜びの島,(以下アンコール)⑥ドビュッシー「映像第2集」より1,⑦前奏曲集第1巻より3,5です

収録曲目は①ハイドン「ピアノ・ソナタ第50番」,②シューマン「ノヴェレッティ」より第1番,第2番,第8番,③ドビュッシー「ベルガマスク組曲」,④映像第1集より1,2,3,⑤喜びの島,(以下アンコール)⑥ドビュッシー「映像第2集」より1,⑦前奏曲集第1巻より3,5です

ハイドンがいいです。普段は地味なハイドンのソナタなど聴かないのですが、この演奏を聴くと新鮮に感じます.また,ドビュッシーのベルがマスク組曲の”前奏曲”や”月の光”などでは,ベートーヴェンの”熱情ソナタ”の豪演とはまったく別のリヒテルの魅力が味わえます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます