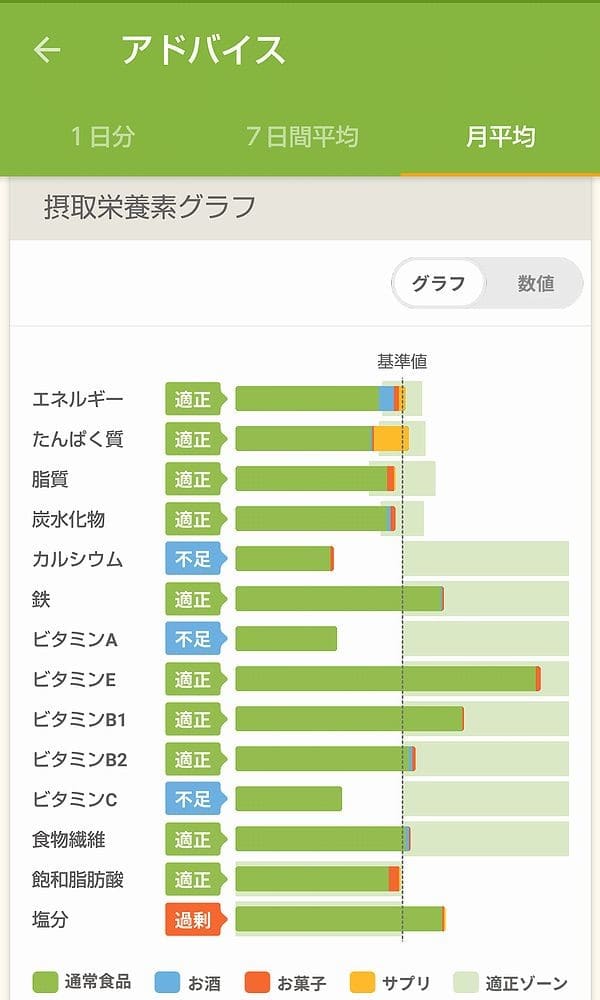

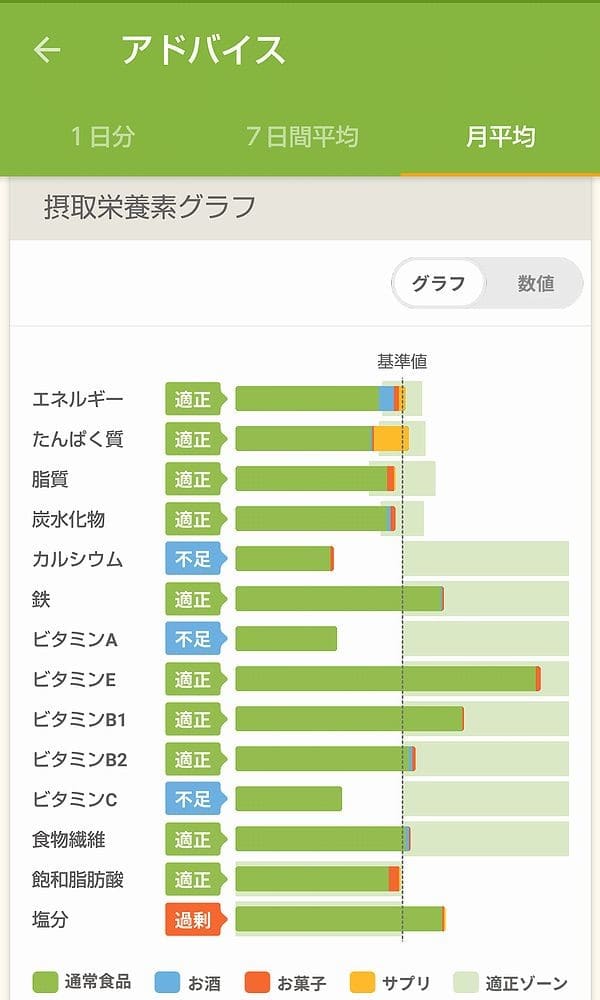

あすけんでの食事チェックでタンパク質不足が目立っていたので、

タンパク質の摂取対策を勉強し、サプリメントでソイプロテインを

毎日20g接種するようにして、問題解消しました。

※

タンパク質の摂取あれこれ - KOfyの「倍行く」人生

※

大豆系ソイプロテイン1kg購入「MADPROTEIN」 - KOfyの「倍行く」人生

しかし、今度はカルシウムが不足しています。

2022年7月1ヶ月間の摂取栄養素の状況です。

■カルシウムの働き

・カルシウムの主な役割としては、筋肉の収縮や神経の興奮抑制、血液凝固作用等

・カルシウムは骨を丈夫にする栄養素

・骨には人体の約99%のカルシウムが含まれる

・骨はカルシウムの貯蔵庫だけでなく、血液中のカルシウム濃度を調節する働きもある

・カルシウムの吸収は主に小腸で行われる

・体内に入ったカルシウムはまず胃で胃酸に溶かされる

・胃酸で溶けたカルシウムは、カルシウムイオンとして小腸に運ばれ、吸収される

・小腸で吸収されたカルシウムは、血液に運ばれ、最終的に骨に貯蔵される

・カルシウムには脳や神経の興奮を鎮める作用がありストレスを和らげる効果も期待できる

■カルシウム必要摂取量

・カルシウムは体内での吸収率がよくない

例えばコップ1杯(200ml)の牛乳には、カルシウムが200mg(200cc)含まれているが、

もっとも吸収がよい牛乳でも50%程度、ほかの食品では20~30%程度。

しかも年齢とともに吸収率が悪くなるので、中高年の場合には摂取量の目標を

1000mg程度にし、カルシウムを含む食品を多めにとることが必要。

必要量(mg/日)

年齢(歳) 男性 女性

50~69 593 555

70以上 601 519

推奨量=推奨量はほとんどすべての人が必要摂取量を満たす量のこと。

カルシウムの推奨量

必要量(mg/日)

年齢(歳) 男性 女性

50~69 712 666

70以上 722 622

■カルシウムの取得方法

・カルシウムの吸収を高めるには、ビタミンDの働きが必要。

・ビタミンDは、イワシなどの青魚類やきのこ類に多く含まれている。

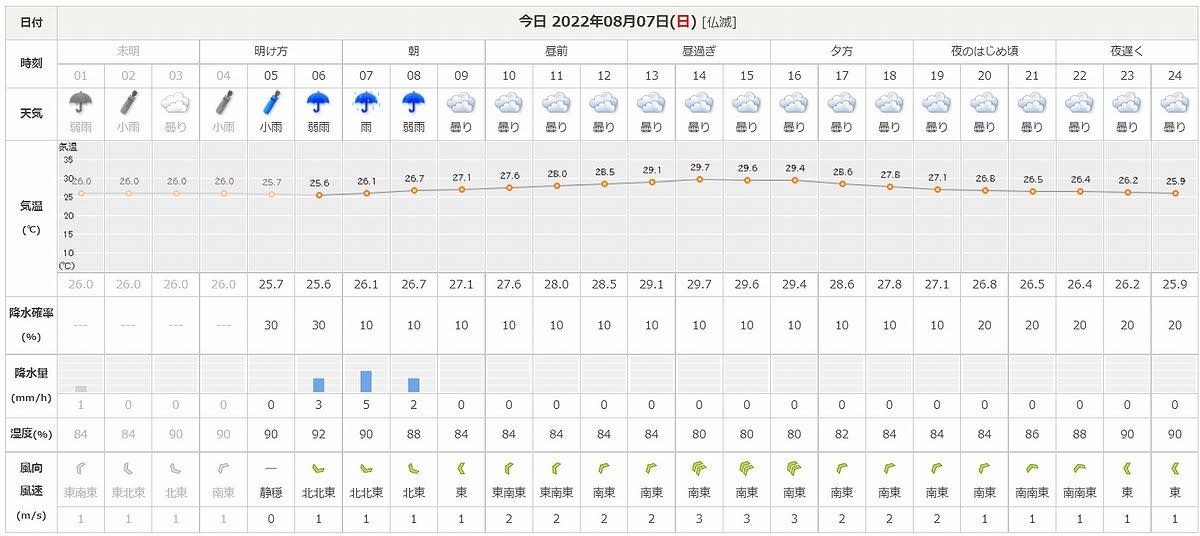

・紫外線からもビタミンD生成が可能。紫外線は浴びすぎるとシミやシワの原因にもなるが、

全く浴びないのも健康によくない。せっかくカルシウムをたくさんとっても、

ビタミンDが不足すると吸収率が低下するので、散歩やウォーキングなどで、

紫外線を適度に浴びることが大切

*多く含む食品

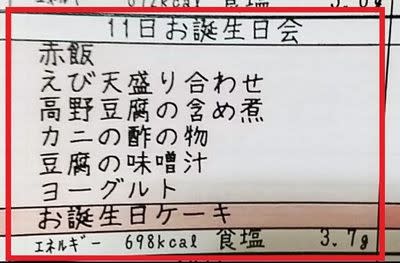

カルシウムをとりやすい食品として、牛乳と乳製(チーズ、ヨーグルトなど)、

小魚類(イワシ、シシャモなど)、豆類と豆製品(納豆、木綿豆腐など)、

それに緑色野菜(小松菜、ブロッコリーなど)がある。

種類 食品

魚介類 さくらえび、ししゃも、マイワシの丸干し、ワカサギ、しじみ

乳類 牛乳、チーズ、ヨーグルト、スキムミルク

藻類 乾燥ひじき、乾しワカメ、寒天

カルシウムを多く摂取できる食品を以下にまとめる。

食品群 食品名 摂取量 カルシウム含有量(mg)

牛乳・乳製品 牛乳 コップ1杯(200g) 220

ヨーグルト 1パック(100g) 120

プロセスチーズ 1切れ(20g) 126

野菜類 小松菜 1/4束(70g) 119

菜の花 1/4束(50g) 80

水菜 1/4束(50g) 105

切り干し大根 煮物1食分(15g) 81

海藻 ひじき 煮物1食分(10g) 140

小魚 さくらえび(素干し) 大さじ1杯(5g) 100

水菜 1/4束(50g) 105

切り干し大根 煮物1食分(15g) 81

海藻 ひじき 煮物1食分(10g) 140

小魚 さくらえび(素干し) 大さじ1杯(5g) 100

ししゃも 3尾(45g) 149

豆類 木綿豆腐 約1/2丁(150g) 180

納豆 1パック(50g) 45

厚揚げ 1/2枚(100g) 240

*カルシウムを過剰摂取したときの悪影響

カルシウムを過剰に摂取することによって便秘や軟組織の石灰化、高カルシウム血症、

高カルシウム尿症、鉄や亜鉛の吸収障害、前立腺がんなどの障害が起こることが分かっている。

これらの悪影響は摂取推奨量の何倍ものカルシウムを摂取した場合に発生するものであり、

通常の食生活を送っている場合には過剰摂取の心配はほとんどない。

確定的なエビデンスはないが、

・過剰摂取は前立腺がんのリスクを高めると指摘されている。

・過剰摂取すると血管や心筋の過収縮により高血圧や心筋梗塞のリスクがある。

→サプリメントなどで多量に摂取しないように注意しておけば問題ない。

*カルシウムの吸収を阻害する成分を避ける

インスタント食品や清涼飲料水、スナック菓子、加工食品、肉類に多く含まれるリンは、

摂り過ぎるとカルシウムの吸収を阻害してしまう。

また、アルコールやコーヒーには利尿作用があるため、摂取しすぎるとカルシウムが

尿として体外に排出されやすくなってしまう。

さらにナトリウムを多く含む塩辛い食品も、カルシウムが尿から排出されるのを促してしまう。

■カルシウムのサプリメント

・

【2022年】カルシウムサプリのおすすめ人気ランキング19選

・

【おすすめのカルシウムサプリ】サプリメントアドバイザーが厳選した6選【2021年】

・

Amazon.co.jp 売れ筋ランキング_ カルシウムサプリメント の中で最も人気のある商品