うんと沢山の繕い品の依頼をされて、ほぼ完成です。

依頼されたのは15点、他に川西の教室で依頼されたマグカップと私の家の器が1点ずつあって、17点の繕いの様子です。

このうち3点、「新うるし」で処理することにしました。

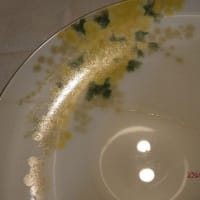

この黄色い長皿、傷んでいる箇所が2か所ありますが、食品を載せない端なので、同じ色の黄色の「新うるし」で。

そして、磁器の2点、すでにきれいに接着されていたので、その接着部分に白の「新うるし」を施して、乾燥後に長皿も一緒に「新うるし」の本透明を上塗りして、完成です。

続いて他の繕い品の、ひび(にゅう)のあるものには、接着剤を浸み込ませて。

そして、欠けのある大半の器のベース作りからスタートです。

まず私の家のものから。

ベースが固まったふあとは、ミニルーターややすりなどを使ってきれいにして(省略しますが)。

続いて、漆塗りです。

金属粉を蒔かないものからスタートです。

本漆の白は少し黄色味を帯びてくるので、この器はこれでいいでしょう。

この器には、ロイロ漆で。

これは白と混ぜて。

他のものはすべて漆を処理した後、錫粉を蒔いて。

こんな段ボール箱に、濡れタオルを入れてムロがわりで、漆を乾燥させます。

3日ほど置いて、漆が十分乾燥した後、繕い箇所のラインをカッターナイフできれいにして。

錫粉を蒔いた多くの品物、繕い箇所に「新うるし」の本透明を塗り重ねて、補強しておきました。

川西の教室で依頼されたマグカップは、いい仕上げを希望されていますので、全く違う手法で、後程に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます