仙台からは、13時1分発5番線からの東北本線福島行き快速列車、仙台シティーラビット4号。719系4両編成。

ここで初めて、ロングシートではない電車になりました。先頭にはヘッドマークをつけて入ってきました。

さてここで、一ノ関で買った想い出の「かにめし」を食べることにします。

大学時代4年間で、名古屋と野辺地を30往復以上しましたが、そのほとんどは名古屋に向かう時は、授業の始まる前の日の昼の特急。野辺地に帰る時は最後の授業を受けて大学からまっすぐ帰るので、上野から夜行。というのが多かったような気がします。

その中に上野発11時半頃の急行十和田5号というのがありました。これに乗ると翌朝7時頃に一ノ関に停まります。ちょうど朝ご飯にと当時の「三陸かにめし」を買いました。他のかにめしと違って味が濃くないので、人によっては味が薄くておいしくないと言う人もいますが、私は好きでよく買いました。余談、私は長万部のかにめしはあまり好みではありません。

名古屋の友達と一緒に帰る時、偶然にもY.Hで知り合った「一夫ちゃん」(八戸の漁業無線局に勤めていた方)と一緒になり、ごちそうになったこともありました。そんなこんなで、想い出の「かにめし」なのです。

当時との違いは、おかずが笹かまぼこがすり身の揚げ物に代わったのと、エビフライが無くなったぐらいだと思います。想い出に浸りながら食しました。

食べ終わり、白石を過ぎる頃になると車内は3分の1程度の着席乗車。ここで車内改札するとの放送。

越河・貝田と通過しましたが、貝田から福島県に入りました。今回の旅で一番天気の良かったのが、藤田付近。ここだけでした。福島までは山の裾野を縫うように走ります。クロスシートなので、目は車内より車窓の方に行きます。

藤田の次は桑折(こおり)です。このあたりは昔養蚕が盛んだったための地名だそうです。

槻木から福島まではの東北本線の線路は今通っているところではなく、第三セクターになった阿武隈急行(国鉄時代の丸森線)の場所を通したかったそうですが、桑の木が蒸気機関車の煙で被害を受けると反対され、勾配のきつい今の所を通っているそうです。東北本線が開通してから80年ぐらいたってから、槻木から丸森を通って福島につながる丸森線が通ったそうです。

この話は、Y.Hで知り合って一緒に旅をしたことがある、桑折町に住む吉川さんから教えてもらった話です。

きっかけは、学生時代に鶴岡のY.Hで一緒になり、「桑折」を「くわおり」と読んだことから、桑の話になって、その後いろいろと話をし意気投合し、鶴岡Y.Hから南蔵王Y.H、松島Y.Hと一緒に旅をしたのでした。

昔のことを思い出しているうちに、14時16分。福島駅3番線に到着。

次の電車は同じホームの2番線から3分後に発車する郡山行き普通列車。

上野駅まであと、4時間51分。

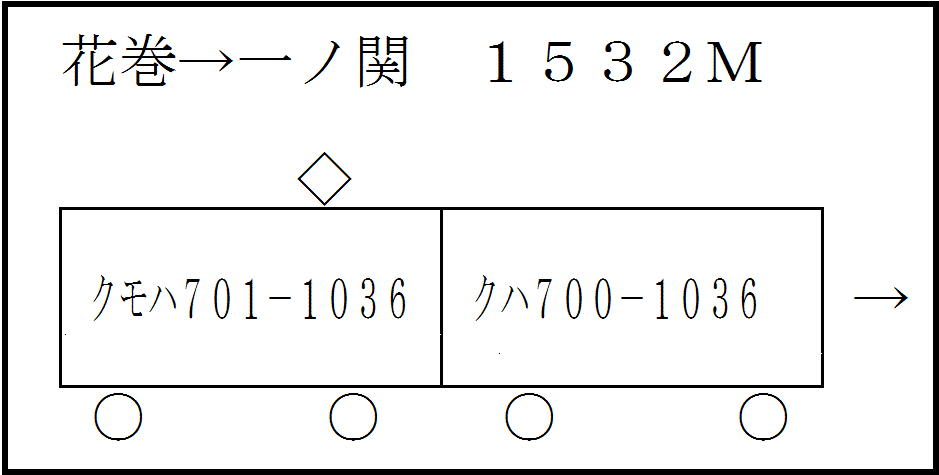

福島14時19分発東北本線郡山行き普通列車。一ノ関から乗ったのと同じロングシートの701系1500番台2両編成、ワンマン運転。

発車3分前ということに加え、仙台からの電車から乗り継ぐ人も結構いて、満員状態。座ることが出来ませんでした。

福島を出発して、南福島から二本松にかけては勾配がきつく、複線といっても上り下りが並行して走るのではなく、複線化にあたって上りの勾配を押さえるために、至る所で迂回しているため、単線区間のような車窓が続きます。吊革につかまっているため写真が撮れなかったのが残念です。

金谷川からは雨が降りだしてきました。

金谷川から次の松川の間には、占領下の鉄道事故下山事件、三鷹事件に並ぶ松川事件の場所がありますが、今ではその事件すら忘れ去られています。

松川で一緒になった上下線も、再び離れたり一緒になったりと郡山まで続きます。車内の混雑も、降りたと思えば乗ってくる。の繰り返しで一向に空いてくる気配はありません。

最近の中高齢者の登山やハイキングのブームのせいか、リュックを背負って旅をしている人が車内にも結構いますが、目の前の席が空けば隣に明らかに高齢者と分かる人が立っていても、席を譲ることなく座る人の多いこと。確かに、福島・郡山間は48分しかかからないのですが、なんか変だな。

次は、郡山。ワンマン運転のための運賃表は、初めて見る液晶でした。東京に近いからかな。

郡山15時7分4番線到着。

次の列車は、郡山15時20分発東北本線黒磯行き普通列車。ロングシートの701系100番台2両編成、ワンマン運転。

同じホームの5番線からということですでに電車が入っていました。

福島からの電車同様に込んでいてここでも座れません。

私と同じ電車から乗り継いできた高齢者の方も座ることが出来ないようです。

目の前に高齢者が立っても席を譲らない、高校生だけではありません。若い人も大人と言われる人もです。

これって、福島県人の県民性。

白河、新白河で多くの人が降りてやっと座ることができました。

座ってまもなく、白坂と豊原が、福島と栃木の県境。

車内に目をやると、トイレの案内マーク、半自動ドアの開閉に関する注意ステッカーも、所変われば品代わるの感がありました。

もっと驚いたことは、ワンマン運転なので無人駅で乗る場合は、1両目の後ろのドアから乗って整理券をとるのですが、15人ぐらい乗る駅では運転士さんがわざわざ電車から降りて、一番前の降りるドアから乗せていました。

こうして乗った人は、整理券をとっていないのです。降りるとき困らないのかなと思いました。

そうこうしているうちに、黒磯16時23分4番線到着。

つづく

ここで初めて、ロングシートではない電車になりました。先頭にはヘッドマークをつけて入ってきました。

さてここで、一ノ関で買った想い出の「かにめし」を食べることにします。

大学時代4年間で、名古屋と野辺地を30往復以上しましたが、そのほとんどは名古屋に向かう時は、授業の始まる前の日の昼の特急。野辺地に帰る時は最後の授業を受けて大学からまっすぐ帰るので、上野から夜行。というのが多かったような気がします。

その中に上野発11時半頃の急行十和田5号というのがありました。これに乗ると翌朝7時頃に一ノ関に停まります。ちょうど朝ご飯にと当時の「三陸かにめし」を買いました。他のかにめしと違って味が濃くないので、人によっては味が薄くておいしくないと言う人もいますが、私は好きでよく買いました。余談、私は長万部のかにめしはあまり好みではありません。

名古屋の友達と一緒に帰る時、偶然にもY.Hで知り合った「一夫ちゃん」(八戸の漁業無線局に勤めていた方)と一緒になり、ごちそうになったこともありました。そんなこんなで、想い出の「かにめし」なのです。

当時との違いは、おかずが笹かまぼこがすり身の揚げ物に代わったのと、エビフライが無くなったぐらいだと思います。想い出に浸りながら食しました。

食べ終わり、白石を過ぎる頃になると車内は3分の1程度の着席乗車。ここで車内改札するとの放送。

越河・貝田と通過しましたが、貝田から福島県に入りました。今回の旅で一番天気の良かったのが、藤田付近。ここだけでした。福島までは山の裾野を縫うように走ります。クロスシートなので、目は車内より車窓の方に行きます。

藤田の次は桑折(こおり)です。このあたりは昔養蚕が盛んだったための地名だそうです。

槻木から福島まではの東北本線の線路は今通っているところではなく、第三セクターになった阿武隈急行(国鉄時代の丸森線)の場所を通したかったそうですが、桑の木が蒸気機関車の煙で被害を受けると反対され、勾配のきつい今の所を通っているそうです。東北本線が開通してから80年ぐらいたってから、槻木から丸森を通って福島につながる丸森線が通ったそうです。

この話は、Y.Hで知り合って一緒に旅をしたことがある、桑折町に住む吉川さんから教えてもらった話です。

きっかけは、学生時代に鶴岡のY.Hで一緒になり、「桑折」を「くわおり」と読んだことから、桑の話になって、その後いろいろと話をし意気投合し、鶴岡Y.Hから南蔵王Y.H、松島Y.Hと一緒に旅をしたのでした。

昔のことを思い出しているうちに、14時16分。福島駅3番線に到着。

次の電車は同じホームの2番線から3分後に発車する郡山行き普通列車。

上野駅まであと、4時間51分。

福島14時19分発東北本線郡山行き普通列車。一ノ関から乗ったのと同じロングシートの701系1500番台2両編成、ワンマン運転。

発車3分前ということに加え、仙台からの電車から乗り継ぐ人も結構いて、満員状態。座ることが出来ませんでした。

福島を出発して、南福島から二本松にかけては勾配がきつく、複線といっても上り下りが並行して走るのではなく、複線化にあたって上りの勾配を押さえるために、至る所で迂回しているため、単線区間のような車窓が続きます。吊革につかまっているため写真が撮れなかったのが残念です。

金谷川からは雨が降りだしてきました。

金谷川から次の松川の間には、占領下の鉄道事故下山事件、三鷹事件に並ぶ松川事件の場所がありますが、今ではその事件すら忘れ去られています。

松川で一緒になった上下線も、再び離れたり一緒になったりと郡山まで続きます。車内の混雑も、降りたと思えば乗ってくる。の繰り返しで一向に空いてくる気配はありません。

最近の中高齢者の登山やハイキングのブームのせいか、リュックを背負って旅をしている人が車内にも結構いますが、目の前の席が空けば隣に明らかに高齢者と分かる人が立っていても、席を譲ることなく座る人の多いこと。確かに、福島・郡山間は48分しかかからないのですが、なんか変だな。

次は、郡山。ワンマン運転のための運賃表は、初めて見る液晶でした。東京に近いからかな。

郡山15時7分4番線到着。

次の列車は、郡山15時20分発東北本線黒磯行き普通列車。ロングシートの701系100番台2両編成、ワンマン運転。

同じホームの5番線からということですでに電車が入っていました。

福島からの電車同様に込んでいてここでも座れません。

私と同じ電車から乗り継いできた高齢者の方も座ることが出来ないようです。

目の前に高齢者が立っても席を譲らない、高校生だけではありません。若い人も大人と言われる人もです。

これって、福島県人の県民性。

白河、新白河で多くの人が降りてやっと座ることができました。

座ってまもなく、白坂と豊原が、福島と栃木の県境。

車内に目をやると、トイレの案内マーク、半自動ドアの開閉に関する注意ステッカーも、所変われば品代わるの感がありました。

もっと驚いたことは、ワンマン運転なので無人駅で乗る場合は、1両目の後ろのドアから乗って整理券をとるのですが、15人ぐらい乗る駅では運転士さんがわざわざ電車から降りて、一番前の降りるドアから乗せていました。

こうして乗った人は、整理券をとっていないのです。降りるとき困らないのかなと思いました。

そうこうしているうちに、黒磯16時23分4番線到着。

つづく