平成27年8月7日から、上越線のトンネル内にある「湯桧曽駅」「土合駅」、そして第三セクター北越急行ほくほく線にある「美佐島駅」を訪ね、その後只見線を通って戻ってくる3泊4日の旅です。

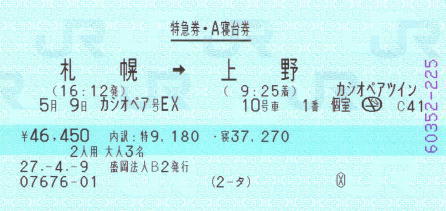

使う切符は、「北海道&東日本パス」。JRの他、今回利用する青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道・北越急行の普通列車・快速列車が利用できる切符です。ですから、移動は基本的に普通列車です。一部日程の都合で新幹線を利用しますが、そのことは後で紹介します。

1日目は、野辺地から青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道・東北本線・両毛線などを乗り継いで、高崎を目指します。

最初の列車は、野辺地6時19分発青い森鉄道普通八戸行です。

停まる駅と時刻は次の通りです。

野辺地 06:19発 3番線

千曳 06:24着 06:25発

乙供 06:30着 06:30発

上北町 06:35着 06:36発

小川原 06:39着 06:40発

三沢 06:45着 06:45発

向山 06:49着 06:50発

下田 06:54着 06:54発

陸奥市川 06:58着 06:58発

八戸 07:06着 4番線

八戸からは、IGRいわて銀河鉄道直通、青い森鉄道 普通 盛岡行に乗り換えます。

この電車は平日、三沢始発となり、今乗ってきた電車の4分後を走ってきます。

停まる駅と時刻は次の通りです。

八戸 07:09着 07:13発

北高岩 07:18着 07:18発

苫米地 07:21着 07:22発

剣吉 07:25着 07:25発

諏訪ノ平 07:30着 07:30発

三戸 07:34着 07:34発

目時 07:39着 07:39発

金田一温泉 07:43着 07:43発

斗米 07:47着 07:48発

二戸 07:50着 07:51発

一戸 07:56着 07:57発

小鳥谷 08:01着 08:01発

小繋 08:08着 08:08発

奥中山高原 08:15着 08:15発

御堂 08:21着 08:22発

いわて沼宮内 08:26着 08:26発

岩手川口 08:30着 08:31発

好摩 08:35着 08:36発

渋民 08:40着 08:40発

滝沢 08:44着 08:45発

巣子 08:47着 08:47発

厨川 08:51着 08:52発

青山 08:54着 08:55発

盛岡 09:00着 0番線

八戸駅では、八戸市内の通学する高校生と入れ替わりに、三戸郡内の高校に通学する学生が多く利用します。

北高岩駅で東北新幹線と交差します。

目時駅。ここまでが青い森鉄道。

目時駅を発車するとすぐに馬淵川を渡りますが、ここが青森県と岩手県の県境となり、青い森鉄道からIGRいわて銀河鉄道に変わります。

岩手県に入って最初の駅は金田一温泉駅。駅名票もIGRいわて銀河鉄道のデザインに変わります。

車内の乗客は、二戸市内の高校に通学する学生が中心です。

二戸駅でほとんどの高校生が下車した後は、通院や買い物客が中心とないました。

奥中山駅行こう、下車する人が少なく乗車する人が多く続く中、滝沢駅では岩手県立大学の学生と思われる乗客が10名ほど下車しました。

定刻に着いた盛岡駅では、改札口が混雑するくらいの人でした。

その中で、到着した電車の最後部には「IGR地域医療ライン」ののぼりに集まる人がいました。

盛岡市内の総合病院に通院する方をサポートするサービスで、手配をしてくれるようです。そのため、今乗ってきた電車と次の電車には、お世話するアテンダントが乗っています。

盛岡駅から東北本線への乗り継ぎは、3月の時刻改正までは9時6分の一ノ関行があったのですが、今はそれもなくなり通常だと10時6分まで電車はなく、以前のように走らなくてもよく余裕ができたのはうれしいのですが、その分目的地に着くのも遅くなります。 しかし、今日は臨時快速ジパング平泉2号一ノ関行きがその8分前に走るのでそれに乗ることにしました。

この列車の停車駅と時刻は次の通りです。

盛岡 09:58発 7番線

仙北町 レ

岩手飯岡 レ

矢幅 レ

古館 レ

紫波中央 レ

日詰 レ

石鳥谷 レ

花巻空港 レ

花巻 10:24着 10:25発

村崎野 レ

北上 10:34着 10:35発

六原 レ

金ヶ崎 レ

水沢 10:48着 10:48発

陸中折居 レ

前沢 10:57着 10:57発

平泉 11:04着 11:06発

山ノ目 レ

一ノ関 11:16着 3番線

今の車両は、485系電車を改造した4両編成のリゾート列車で、マルコポーロの東方見聞録の黄金の国ジパングとそのモデルとされる平泉を表現したものです。

1・4号車は指定席で、窓向きのペアシートになっています。

運転席との間はガラスで仕切られているので前面展望ができます。

指定席車両のデッキは、平泉を紹介する映像が流れいえいました。

自由席の2・3号車は、リクライニングの座席です。

発車までの間に隣の6番線には、10時5分発山田線経由三陸鉄道北リアス線直通臨時快速「さんりく北リアス号」久慈行が、JR東日本の車両ジョイフルトレイン「Kenji」編成で入ってきました。

以前は緑の車体でしたが、岩手の観光キャンペーンに対応して青色に塗装を変え、「わんこきょうだい」のイラストが描かれていました。

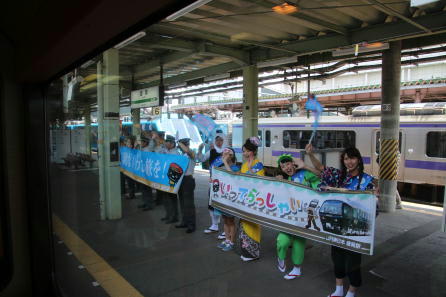

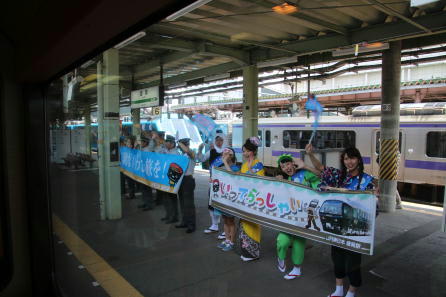

出発にあわせて、このようにお見送りもありました。しかし、今日の乗客は指定席に9人、自由席も7人という寂しいものでした。

盛岡駅を出発してしばらくは新幹線と平行してまっすぐ進みます。

紫波中央駅を過ぎると新幹線と離れます。

花巻空港駅を通過すると左手に花巻空港の管制塔が見えます。

最初の停車駅花巻。乗降客無し。

前方に新幹線が見えてくると北上駅に着きます。

その後、水沢駅・前沢駅と停まりますが乗ってくる乗客もなく、衣川を渡ると前方に中尊寺が見えてくると間もなく平泉駅に到着です。

平泉では1号車から4人が降りていきました。

再び新幹線が見えてくると終点一ノ関駅です。

一ノ関駅では36分の待ち合わせです。

ちょっと早めの昼食は「駅そば」。

今度の列車は、東北本線普通 小牛田行です。停まる駅と時刻は次のとおりです。

一ノ関 11:54発

有壁 12:00着 12:00発

清水原 12:04着 12:04発

花泉 12:07着 12:07発

油島 12:11着 12:11発

石越 12:16着 12:17発

新田 12:23着 12:23発

梅ヶ沢 12:27着 12:28発

瀬峰 12:31着 12:32発

田尻 12:37着 12:38発

小牛田 12:43着

2両編成で、約20名ほどを乗せて出発しました。

一ノ関駅を出て県境の石越駅までは、乗車する人よりも降りる人が多く、車内もだいぶ空いてきました。

石越駅を過ぎると右手に白鳥の飛来地として有名な伊豆沼が見えてきます。

この辺の水田には、白鷺と思われる鳥が何羽もみられました。

宮城県に入ると今度は乗車する人が多くなってきました。

小牛田駅の二つ手前の瀬峰駅。かつて仙北鉄道が通っていたところで、駅前には「仙北鉄道瀬峰駅跡」という石碑が建っていました。

左手から石巻線が迫ってくると小牛田駅に着きます。

ここからは、東北本線普通 仙台行に乗ります。停まる駅と時刻は次のとおりです。

小牛田 12:50発 2番線

松山町 12:53着 12:54発

鹿島台 12:58着 12:58発

品井沼 13:03着 13:03発

愛宕 13:07着 13:08発

松島 13:10着 13:10発

塩釜 13:18着 13:18発

国府多賀城 13:20着 13:21発

陸前山王 13:23着 13:23発

岩切 13:26着 13:26発

東仙台 13:30着 13:31発

仙台 13:37着 2番線

車内には立つ人もなく7割程度の乗車です。

小牛田駅は、太平洋岸の女川駅まで続く石巻線、新庄駅まで続く陸羽東線、新庄駅から先、日本海沿岸の余目駅までは陸羽西線と、太平洋側と日本海側を結ぶ鉄道輸送が盛んな頃の要衝で、その名残の転車台が使われないまま残っていました。

7割ほどの乗車だって車内も、塩釜駅まで来ると座れない人がいるほどの混み具合になってきました。

平成27年5月50日、ここ東北本線塩釜駅と石巻線高城町駅を結ぶ連絡線ができ、石巻線の他に東北本線経由で仙台駅と石巻駅を結ぶ列車が走るようになり、駅名票にも新しく高城町駅の表示がありました。

岩切駅手前で、その石巻行き列車とすれ違いました。

仙台駅到着。多くの乗客がはき出されました。

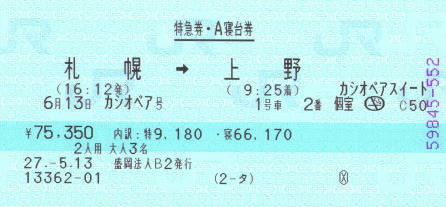

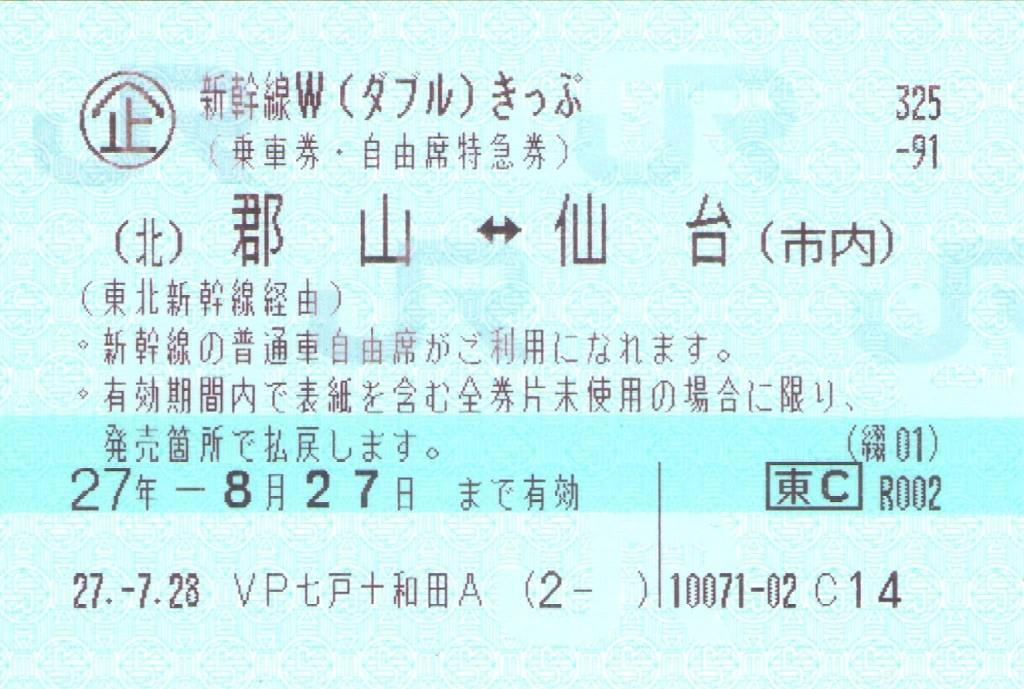

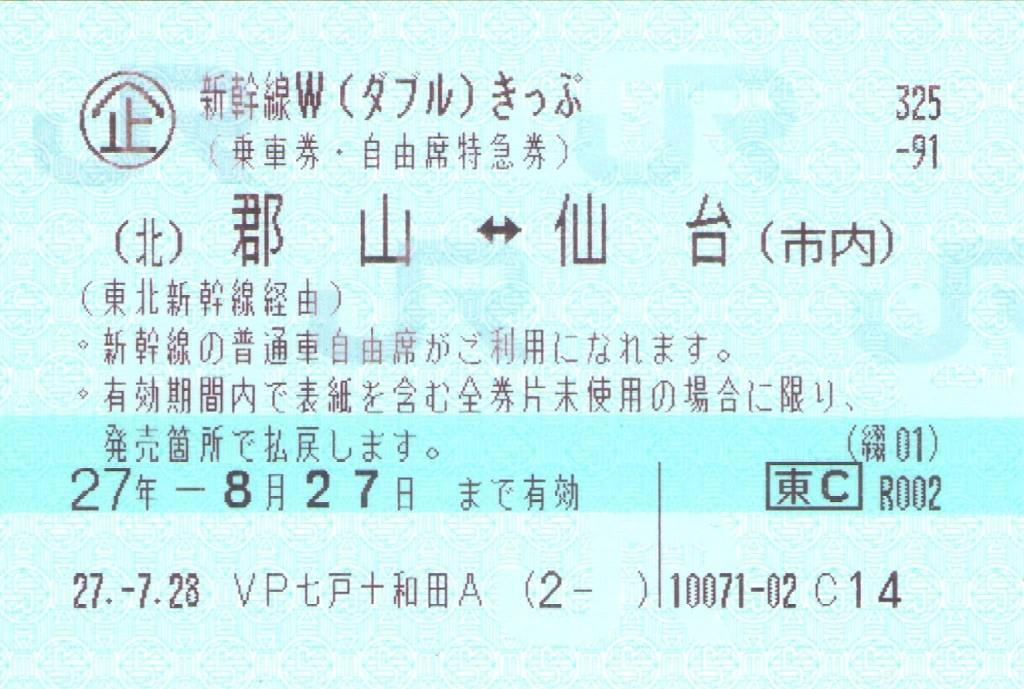

さて仙台駅から先ですが、このまま普通列車を乗り継いでいくと高崎駅到着が22時4分と遅くなるので、ここから郡山駅までは新幹線を使うことにします。運賃・特急券別料金になりますが、帰りも郡山駅から仙台駅まで新幹線を使うことにして、W切符を使うと通常より1,920円お得になります。

そこで、仙台駅からは東北新幹線やまびこ142号 東京行に乗ります。停まる駅と時刻は次のとおりです

仙台 13:44発 14番線

白石蔵王 13:57着 13:58発

福島 14:10着 14:16発

郡山 14:29着 13番線

福島駅では、山形駅からの山形新幹線つばさ142号が連結されます。

また、はやぶさ70号に先を譲っての発車となりますが、今日ははやぶさ70号が2分ほど遅れて通過していきました。

そのためこちらも2分ほど遅れての発車です。

東北新幹線は2人席側に乗ることが多く、反対側の景色には気付かないことがたくさんありました。

福島駅を出てすぐのガスタンクもその一つ。特産の桃やリンゴの絵が描かれていました。

普通列車だと早くても福島駅で乗り継いで2時間ほどかかる郡山駅も、新幹線だと45分でつきます。

郡山駅からは再び普通列車になります。

今度の列車は、東北本線 普通 黒磯行。停まる駅と時刻は次のとおりです。

郡山 14:52発 2番線

安積永盛 14:56着 14:57発

須賀川 15:02着 15:02発

鏡石 15:07着 15:08発

矢吹 15:12着 15:13発

泉崎 15:18着 15:18発

久田野 15:22着 15:23発

白河 15:27着 15:27発

新白河 15:30着 15:31発

白坂 15:34着 15:35発

豊原 15:40着 15:40発

黒田原 15:45着 15:45発

高久 15:49着 15:50発

黒磯 15:54着 4番線

大変な混みようでしたが、何とか座ることができました。

途中の須賀川駅には「須賀川市はM78星雲 光の国と姉妹都市になりました」の看板が。ウルトラマンの円谷英二監督が須賀川市出身ということで、WEB上に仮想都市「すかがわ市M78星雲光の国」をつくって姉妹都市の関係を結んだという町おこしの取り組みのようです。

復元された白河小峰城の天守が見えてくると、奥州三関の一つ白河の関があった白河駅に到着。

ここまでくると、車内に空席が目立つようになりました。

白河の関があるくらいなのでこの辺の勾配はきつく、複線にするときのできるだけ勾配を緩やかにして線路を造ったため、複線でありながら上下線が離れているため、一見単線区間に見えるようなところもみられます。

途中、徐行のため2分ほど遅れていた列車も、終点黒磯駅には定刻で到着。降りる人もまばらでした。

次の列車は、東北本線普通 宇都宮行です。停まる駅と時刻は次のとおりです。

黒磯 16:13発 1番線

那須塩原 16:18着 16:19発

西那須野 16:24着 16:25発

野崎 16:29着 16:30発

矢板 16:34着 16:34発

片岡 16:39着 16:40発

蒲須坂 16:43着 16:44発

氏家 16:48着 16:48発

宝積寺 16:53着 16:53発

岡本 16:58着 16:58発

宇都宮 17:05着 8番線

宇都宮駅からの列車が折り返しとなるため、すでに宇都宮行の表示で入ってきました。

ホームには、過去に使われた行き先表示板が飾られていました。

黒磯駅から先は直流区間となるため、東京寄りにたくさんの直流機関車が止まっています。

宝積寺駅には、烏山線用の七福神が描かれた車両が停まっていました。

餃子の看板が見えてくると、宇都宮駅に到着です。

宇都宮駅からは今日最後の列車になる、両毛線直通東北本線普通 高崎行に乗り換えです。

宇都宮 17:14発 10番線

雀宮 17:20着 17:21発

石橋 17:26着 17:27発

自治医大 17:31着 17:32発

小金井 17:35着 17:36発

小山 17:43着 18:01発

思川 18:06着 18:07発

栃木 18:12着 18:14発

大平下 18:18着 18:18発

岩舟 18:22着 18:23発

佐野 18:29着 18:30発

富田 18:34着 18:34発

足利 18:41着 18:46発

山前 18:51着 18:51発

小俣 18:56着 18:56発

桐生 19:03着 19:06発

岩宿 19:10着 19:11発

国定 19:16着 19:17発

伊勢崎 19:23着 19:24発

駒形 19:29着 19:29発

前橋大島 19:32着 19:33発

前橋 19:37着 19:39発

新前橋 19:43着 19:44発

井野 19:47着 19:47発

高崎問屋町 19:49着 19:50発

高崎 19:54着 6番線

首都圏に近いのですが、両毛線用車両のためか手で開け閉めすることができるようです。

この列車は小山までは東北本線を通り、ここから両毛線に入ります。

両毛線とは、栃木県の小山駅から群馬県の新前橋駅までを結ぶ路線ですが、両毛線の列車は、新前橋駅より上越線に乗り入れ高崎駅まで運転しています。両毛とは、群馬の上毛野国と栃木の下毛野国からとった路線名です。

新幹線の下をくぐり思川を渡ると両毛線最初の駅、思川駅です。

18時過ぎ、赤城山にだいぶ日が傾いてきました。

栃木駅の手前で平行した走る東武日光線の特急とすれ違いました。

栃木駅から東武日光線と並行して走ります。

東武日光線と分かれると間もなく大平下駅に着きます。

次の岩舟駅を過ぎると東北自動車道の下をくぐり、次に東武佐野線の下をくぐると佐野駅に着きます。

19時を過ぎ、そろそろ写真に景色を納めることが難しくなった頃、桐生駅に到着します。

今日は、桐生八木節祭りの日でした。

桐生駅は、わたらせ渓谷鉄道への乗換駅でもあります。

この後、伊勢崎駅、駒形駅などを通り、19時54分、今日の目的地高崎駅に到着しました。

高崎駅では、だるまがお出迎え。

本日の乗車時間10時間46分。乗車距離705.7km。

つづく

使う切符は、「北海道&東日本パス」。JRの他、今回利用する青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道・北越急行の普通列車・快速列車が利用できる切符です。ですから、移動は基本的に普通列車です。一部日程の都合で新幹線を利用しますが、そのことは後で紹介します。

1日目は、野辺地から青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道・東北本線・両毛線などを乗り継いで、高崎を目指します。

最初の列車は、野辺地6時19分発青い森鉄道普通八戸行です。

停まる駅と時刻は次の通りです。

野辺地 06:19発 3番線

千曳 06:24着 06:25発

乙供 06:30着 06:30発

上北町 06:35着 06:36発

小川原 06:39着 06:40発

三沢 06:45着 06:45発

向山 06:49着 06:50発

下田 06:54着 06:54発

陸奥市川 06:58着 06:58発

八戸 07:06着 4番線

八戸からは、IGRいわて銀河鉄道直通、青い森鉄道 普通 盛岡行に乗り換えます。

この電車は平日、三沢始発となり、今乗ってきた電車の4分後を走ってきます。

停まる駅と時刻は次の通りです。

八戸 07:09着 07:13発

北高岩 07:18着 07:18発

苫米地 07:21着 07:22発

剣吉 07:25着 07:25発

諏訪ノ平 07:30着 07:30発

三戸 07:34着 07:34発

目時 07:39着 07:39発

金田一温泉 07:43着 07:43発

斗米 07:47着 07:48発

二戸 07:50着 07:51発

一戸 07:56着 07:57発

小鳥谷 08:01着 08:01発

小繋 08:08着 08:08発

奥中山高原 08:15着 08:15発

御堂 08:21着 08:22発

いわて沼宮内 08:26着 08:26発

岩手川口 08:30着 08:31発

好摩 08:35着 08:36発

渋民 08:40着 08:40発

滝沢 08:44着 08:45発

巣子 08:47着 08:47発

厨川 08:51着 08:52発

青山 08:54着 08:55発

盛岡 09:00着 0番線

八戸駅では、八戸市内の通学する高校生と入れ替わりに、三戸郡内の高校に通学する学生が多く利用します。

北高岩駅で東北新幹線と交差します。

目時駅。ここまでが青い森鉄道。

目時駅を発車するとすぐに馬淵川を渡りますが、ここが青森県と岩手県の県境となり、青い森鉄道からIGRいわて銀河鉄道に変わります。

岩手県に入って最初の駅は金田一温泉駅。駅名票もIGRいわて銀河鉄道のデザインに変わります。

車内の乗客は、二戸市内の高校に通学する学生が中心です。

二戸駅でほとんどの高校生が下車した後は、通院や買い物客が中心とないました。

奥中山駅行こう、下車する人が少なく乗車する人が多く続く中、滝沢駅では岩手県立大学の学生と思われる乗客が10名ほど下車しました。

定刻に着いた盛岡駅では、改札口が混雑するくらいの人でした。

その中で、到着した電車の最後部には「IGR地域医療ライン」ののぼりに集まる人がいました。

盛岡市内の総合病院に通院する方をサポートするサービスで、手配をしてくれるようです。そのため、今乗ってきた電車と次の電車には、お世話するアテンダントが乗っています。

盛岡駅から東北本線への乗り継ぎは、3月の時刻改正までは9時6分の一ノ関行があったのですが、今はそれもなくなり通常だと10時6分まで電車はなく、以前のように走らなくてもよく余裕ができたのはうれしいのですが、その分目的地に着くのも遅くなります。 しかし、今日は臨時快速ジパング平泉2号一ノ関行きがその8分前に走るのでそれに乗ることにしました。

この列車の停車駅と時刻は次の通りです。

盛岡 09:58発 7番線

仙北町 レ

岩手飯岡 レ

矢幅 レ

古館 レ

紫波中央 レ

日詰 レ

石鳥谷 レ

花巻空港 レ

花巻 10:24着 10:25発

村崎野 レ

北上 10:34着 10:35発

六原 レ

金ヶ崎 レ

水沢 10:48着 10:48発

陸中折居 レ

前沢 10:57着 10:57発

平泉 11:04着 11:06発

山ノ目 レ

一ノ関 11:16着 3番線

今の車両は、485系電車を改造した4両編成のリゾート列車で、マルコポーロの東方見聞録の黄金の国ジパングとそのモデルとされる平泉を表現したものです。

1・4号車は指定席で、窓向きのペアシートになっています。

運転席との間はガラスで仕切られているので前面展望ができます。

指定席車両のデッキは、平泉を紹介する映像が流れいえいました。

自由席の2・3号車は、リクライニングの座席です。

発車までの間に隣の6番線には、10時5分発山田線経由三陸鉄道北リアス線直通臨時快速「さんりく北リアス号」久慈行が、JR東日本の車両ジョイフルトレイン「Kenji」編成で入ってきました。

以前は緑の車体でしたが、岩手の観光キャンペーンに対応して青色に塗装を変え、「わんこきょうだい」のイラストが描かれていました。

出発にあわせて、このようにお見送りもありました。しかし、今日の乗客は指定席に9人、自由席も7人という寂しいものでした。

盛岡駅を出発してしばらくは新幹線と平行してまっすぐ進みます。

紫波中央駅を過ぎると新幹線と離れます。

花巻空港駅を通過すると左手に花巻空港の管制塔が見えます。

最初の停車駅花巻。乗降客無し。

前方に新幹線が見えてくると北上駅に着きます。

その後、水沢駅・前沢駅と停まりますが乗ってくる乗客もなく、衣川を渡ると前方に中尊寺が見えてくると間もなく平泉駅に到着です。

平泉では1号車から4人が降りていきました。

再び新幹線が見えてくると終点一ノ関駅です。

一ノ関駅では36分の待ち合わせです。

ちょっと早めの昼食は「駅そば」。

今度の列車は、東北本線普通 小牛田行です。停まる駅と時刻は次のとおりです。

一ノ関 11:54発

有壁 12:00着 12:00発

清水原 12:04着 12:04発

花泉 12:07着 12:07発

油島 12:11着 12:11発

石越 12:16着 12:17発

新田 12:23着 12:23発

梅ヶ沢 12:27着 12:28発

瀬峰 12:31着 12:32発

田尻 12:37着 12:38発

小牛田 12:43着

2両編成で、約20名ほどを乗せて出発しました。

一ノ関駅を出て県境の石越駅までは、乗車する人よりも降りる人が多く、車内もだいぶ空いてきました。

石越駅を過ぎると右手に白鳥の飛来地として有名な伊豆沼が見えてきます。

この辺の水田には、白鷺と思われる鳥が何羽もみられました。

宮城県に入ると今度は乗車する人が多くなってきました。

小牛田駅の二つ手前の瀬峰駅。かつて仙北鉄道が通っていたところで、駅前には「仙北鉄道瀬峰駅跡」という石碑が建っていました。

左手から石巻線が迫ってくると小牛田駅に着きます。

ここからは、東北本線普通 仙台行に乗ります。停まる駅と時刻は次のとおりです。

小牛田 12:50発 2番線

松山町 12:53着 12:54発

鹿島台 12:58着 12:58発

品井沼 13:03着 13:03発

愛宕 13:07着 13:08発

松島 13:10着 13:10発

塩釜 13:18着 13:18発

国府多賀城 13:20着 13:21発

陸前山王 13:23着 13:23発

岩切 13:26着 13:26発

東仙台 13:30着 13:31発

仙台 13:37着 2番線

車内には立つ人もなく7割程度の乗車です。

小牛田駅は、太平洋岸の女川駅まで続く石巻線、新庄駅まで続く陸羽東線、新庄駅から先、日本海沿岸の余目駅までは陸羽西線と、太平洋側と日本海側を結ぶ鉄道輸送が盛んな頃の要衝で、その名残の転車台が使われないまま残っていました。

7割ほどの乗車だって車内も、塩釜駅まで来ると座れない人がいるほどの混み具合になってきました。

平成27年5月50日、ここ東北本線塩釜駅と石巻線高城町駅を結ぶ連絡線ができ、石巻線の他に東北本線経由で仙台駅と石巻駅を結ぶ列車が走るようになり、駅名票にも新しく高城町駅の表示がありました。

岩切駅手前で、その石巻行き列車とすれ違いました。

仙台駅到着。多くの乗客がはき出されました。

さて仙台駅から先ですが、このまま普通列車を乗り継いでいくと高崎駅到着が22時4分と遅くなるので、ここから郡山駅までは新幹線を使うことにします。運賃・特急券別料金になりますが、帰りも郡山駅から仙台駅まで新幹線を使うことにして、W切符を使うと通常より1,920円お得になります。

そこで、仙台駅からは東北新幹線やまびこ142号 東京行に乗ります。停まる駅と時刻は次のとおりです

仙台 13:44発 14番線

白石蔵王 13:57着 13:58発

福島 14:10着 14:16発

郡山 14:29着 13番線

福島駅では、山形駅からの山形新幹線つばさ142号が連結されます。

また、はやぶさ70号に先を譲っての発車となりますが、今日ははやぶさ70号が2分ほど遅れて通過していきました。

そのためこちらも2分ほど遅れての発車です。

東北新幹線は2人席側に乗ることが多く、反対側の景色には気付かないことがたくさんありました。

福島駅を出てすぐのガスタンクもその一つ。特産の桃やリンゴの絵が描かれていました。

普通列車だと早くても福島駅で乗り継いで2時間ほどかかる郡山駅も、新幹線だと45分でつきます。

郡山駅からは再び普通列車になります。

今度の列車は、東北本線 普通 黒磯行。停まる駅と時刻は次のとおりです。

郡山 14:52発 2番線

安積永盛 14:56着 14:57発

須賀川 15:02着 15:02発

鏡石 15:07着 15:08発

矢吹 15:12着 15:13発

泉崎 15:18着 15:18発

久田野 15:22着 15:23発

白河 15:27着 15:27発

新白河 15:30着 15:31発

白坂 15:34着 15:35発

豊原 15:40着 15:40発

黒田原 15:45着 15:45発

高久 15:49着 15:50発

黒磯 15:54着 4番線

大変な混みようでしたが、何とか座ることができました。

途中の須賀川駅には「須賀川市はM78星雲 光の国と姉妹都市になりました」の看板が。ウルトラマンの円谷英二監督が須賀川市出身ということで、WEB上に仮想都市「すかがわ市M78星雲光の国」をつくって姉妹都市の関係を結んだという町おこしの取り組みのようです。

復元された白河小峰城の天守が見えてくると、奥州三関の一つ白河の関があった白河駅に到着。

ここまでくると、車内に空席が目立つようになりました。

白河の関があるくらいなのでこの辺の勾配はきつく、複線にするときのできるだけ勾配を緩やかにして線路を造ったため、複線でありながら上下線が離れているため、一見単線区間に見えるようなところもみられます。

途中、徐行のため2分ほど遅れていた列車も、終点黒磯駅には定刻で到着。降りる人もまばらでした。

次の列車は、東北本線普通 宇都宮行です。停まる駅と時刻は次のとおりです。

黒磯 16:13発 1番線

那須塩原 16:18着 16:19発

西那須野 16:24着 16:25発

野崎 16:29着 16:30発

矢板 16:34着 16:34発

片岡 16:39着 16:40発

蒲須坂 16:43着 16:44発

氏家 16:48着 16:48発

宝積寺 16:53着 16:53発

岡本 16:58着 16:58発

宇都宮 17:05着 8番線

宇都宮駅からの列車が折り返しとなるため、すでに宇都宮行の表示で入ってきました。

ホームには、過去に使われた行き先表示板が飾られていました。

黒磯駅から先は直流区間となるため、東京寄りにたくさんの直流機関車が止まっています。

宝積寺駅には、烏山線用の七福神が描かれた車両が停まっていました。

餃子の看板が見えてくると、宇都宮駅に到着です。

宇都宮駅からは今日最後の列車になる、両毛線直通東北本線普通 高崎行に乗り換えです。

宇都宮 17:14発 10番線

雀宮 17:20着 17:21発

石橋 17:26着 17:27発

自治医大 17:31着 17:32発

小金井 17:35着 17:36発

小山 17:43着 18:01発

思川 18:06着 18:07発

栃木 18:12着 18:14発

大平下 18:18着 18:18発

岩舟 18:22着 18:23発

佐野 18:29着 18:30発

富田 18:34着 18:34発

足利 18:41着 18:46発

山前 18:51着 18:51発

小俣 18:56着 18:56発

桐生 19:03着 19:06発

岩宿 19:10着 19:11発

国定 19:16着 19:17発

伊勢崎 19:23着 19:24発

駒形 19:29着 19:29発

前橋大島 19:32着 19:33発

前橋 19:37着 19:39発

新前橋 19:43着 19:44発

井野 19:47着 19:47発

高崎問屋町 19:49着 19:50発

高崎 19:54着 6番線

首都圏に近いのですが、両毛線用車両のためか手で開け閉めすることができるようです。

この列車は小山までは東北本線を通り、ここから両毛線に入ります。

両毛線とは、栃木県の小山駅から群馬県の新前橋駅までを結ぶ路線ですが、両毛線の列車は、新前橋駅より上越線に乗り入れ高崎駅まで運転しています。両毛とは、群馬の上毛野国と栃木の下毛野国からとった路線名です。

新幹線の下をくぐり思川を渡ると両毛線最初の駅、思川駅です。

18時過ぎ、赤城山にだいぶ日が傾いてきました。

栃木駅の手前で平行した走る東武日光線の特急とすれ違いました。

栃木駅から東武日光線と並行して走ります。

東武日光線と分かれると間もなく大平下駅に着きます。

次の岩舟駅を過ぎると東北自動車道の下をくぐり、次に東武佐野線の下をくぐると佐野駅に着きます。

19時を過ぎ、そろそろ写真に景色を納めることが難しくなった頃、桐生駅に到着します。

今日は、桐生八木節祭りの日でした。

桐生駅は、わたらせ渓谷鉄道への乗換駅でもあります。

この後、伊勢崎駅、駒形駅などを通り、19時54分、今日の目的地高崎駅に到着しました。

高崎駅では、だるまがお出迎え。

本日の乗車時間10時間46分。乗車距離705.7km。

つづく