令和5年2月20日(月)

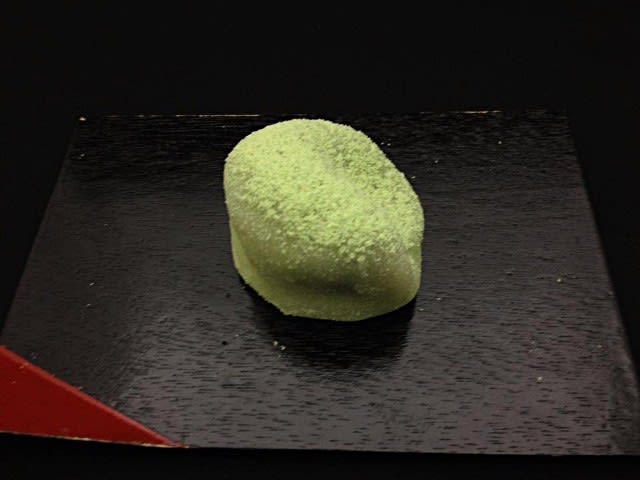

鶯 餅

柔らかな薄い餅に餡を入れ包み、青きな粉を塗したもの。

端をつまみ尖らせた形が鶯に似せて、見た目に趣がある。

一般的に鶯餅は、うぐいす粉(青大豆から出来たきな粉)

をまぶして仕上げたものが多いが、最近ではヨモギを混

ぜた生地(餅)に包んだり、仕上げにきな粉をまぶした

ものもある。

俳人の富安風声の句が春の到来を感じさせる

街の雨鶯餅がもう出たか 富安 風声

うぐいす餅の由来は、

天正年間(1580年)の頃、大和郡山(現在奈良県

大和郡山市)の郡山城主で在った豊臣秀長(秀吉の兄)

が、豊臣秀吉を招いて茶会を催した折に「珍菓を作れ」

と命じ、御用菓子司の菊屋治兵衛が餅を献上した。

秀吉はこの餅を大いに気に入り「この餅をうぐいす餅

と名付けよ」と命じた。

時代を経てこの餅は、お城の口餅(通称)として名付

けられるようになった。

これは菊屋が城の入口近くに店を構えているためで在

り、現在も同じ場所に店は存在する。

菊屋本店、

菊屋では糯米から餅を作り、普通のきな粉(黄色)を

餅にまぶしている。

カミさんが今年初めて「うぐいす餅」を買って来た。

(今どき、年中見かけるような気がするが、、)

青いきな粉のうぐいす餅、、早速3時に頂く、、、

この餅を口に入れる時、きな粉が落ち易いので気を

付けねばならぬが、、何故かこれは許される、、、

思わず、、笑みが浮かび、その場を和ませる。

餅菓子色々(豆餅・草餅・蕨餅・苺餅・鶯餅)

今日の1句

鶯餅ひざのきな粉を気にもせで ヤギ爺