やぁ。明日も仕事が決定しててイライラしてる「のりもの倶楽部」南信州版でございます。

首切られないだけマシなのですが、

僕の首切る=会社倒産の図式になるから無理でしょうなぁ。

こう見えて結構稼いでるし。

昨日まででタイヤの空気圧低下の怖さは分かってもらえたと思うのですが、

実際管理するとなるとまた色々ありまして。

まぁ、これから書く事をマネしてもらっても構いませんが、

しつこいようだけど何か大変な事が起こっても僕に責任をなすりつけないように。

ところであなたはどんな車に乗ってますか?

車の場合ほとんどの方は純正サイズのタイヤを装着されてると思いますが、

その空気圧ってのはメーカーが車重などを考慮してはじき出されたものなので、

普通に乗ってれば指定空気圧で結構だと思います。

問題は使い方や目的などです。

ウチのお客さんにダイハツのコペンって言う、

軽自動車の2シーターに乗ってる方がいらっしゃいましてね、

その車であちこち長距離旅行に出かけるそうです。

その方夫婦は結構体重重そうなんですが、

荷物を積めるだけ積んでも足りずにルーフのキャリアも満載にして、

高速使って旅をしているのだそうな。

ここで考えてもらいたいのが空気圧。

そもそも大荷物を積んで飛んで歩くような車ではないし、

乗ってる人も重い訳です。

メーカーが考えてる使い方とは違ってくるんですよ。

と言う事はタイヤにかかってる荷重も多くなってる訳で、

当然タイヤは潰れて編磨耗してしまいます。

なので重さに合わせて空気圧も変えていく必要が出てきますね。

これもウチのお客さんなんですが、

その方は電気設備屋さんで軽の箱バンに乗られています。

当然出先での仕事が多いですから、

車の後部は荷物で満載、それでも足りずにルーフにハシゴを何本か積んで使われています。

もうほとんど過積載ギリギリ、もしくは少し越してるかも…

こんな車に指定空気圧では少なすぎるんですよ。

僕が空気を入れて行った結果、

タイヤの潰れ方で判断しても3キロ以上入ってないと、

編磨耗もするだろうし、だいいち抵抗が多すぎて走れません。

本当はそんな使い方してほしくはないんだけど、

まぁ仕方ないので車に合った空気圧管理だけはしておいたつもりです。

上の例は極端かもしれないですけど、

乗用車に多くの人乗せて出かける機会があったら、

少しでもいいので空気圧を高めにしても良いのではないかと。

ガススタ行けば簡単に管理できるし、

「ガソリン入れてくれないと空気入れるのは有料」なんて所は

憎まれ口叩いて他のガススタ行けば良いです。

僕なんかは知らないガススタでも空気圧は自分で点検する代わりに無料でやらせてもらってます。

→「空気はタダだから」って言う考えは間違ってますかねぇ…

タイヤのサイズを変更しておられる方ですが、

中には40扁平とか35扁平なんていうペラペラなタイヤも存在しますな。

こう言うタイヤの場合、一番怖いのは何かに乗り上げてのリムヒットです。

空気圧が今までと同じでは何かに乗り上げた時にリムを曲げてしまうかもしれないので、

指定空気圧を無視して高く設定する必要があります。

僕の場合なら3キロくらいは入れてないと不安かなぁ。

なのでタイヤ編磨耗するもの嫌だけどリムヒットも嫌って人は、

スピード出さずにユックリ走るしかないでしょうね。

サイズによっての空気圧はショップなどの専門家に聞くのが一番。

色んなタイヤ見てるのできっと力になってくれると思います。

このように使い方によっては空気圧だって変えていっても良いと思うし、

だいいちレースやってる人なんて指定空気圧なんて守っていませんて。

まぁ、あれも特殊な使い方になるので何とも言えませんが、

その代わりにグリップの一番良い空気圧とか、

編磨耗させないための内圧やアライメントなども探って管理してる方がほとんどです。

これが公道走ってる一般の方だとすると、

別にグリップ主義の空気圧でなくても構わない訳だし、

むしろ編磨耗させずにタイヤが減っていくような内圧の方が良いと思うので、

多少は多めに入れたり少なめに入れたりしながら、

編磨耗しない内圧のデータを探る、なんてものアリだと思います。

車の使い方も目的も人それぞれ、気温だって冬と夏とでは大きく違うので、

「これだ!」って言う目安は無いんですけどね。

あと、これはバイクでの話になりますが、

中には指定空気圧3キロ、なんて言うとてつもなく高い指定の逆輸入車があったりします。

でもこれは「タイヤ令間時からでも一気に300キロまで加速して巡航」なんて言う、

特別なシチュエーションでもバーストさせない事を想定した空気圧なので、

そんな使い方しないのであれば普通の内圧で構いません。

僕のCBなら2.2キロとか、そのくらいだったと思いますよ。

そもそも知ってる人ならタイヤ暖めてスピード出すでしょうし、

だいたいこの国にそんなスピード出るバイクは不要だと思うんですけどねぇ。

で、実際管理となった時の話なんですが、

内圧を測るゲージって実は結構バラツキがあるんですわ。

なので自分で内圧管理する場合、

「俺はこれしか使わない」ってのを決めておいても良いと思います。

内圧ゲージは精密部品なのでショップのが絶対正しいって事はないと思いますし。

ウチではミシュランのゲージ使ってますがメチャクチャ高いです…

こんな感じで「タイヤ空気圧は自分で多少変えてもOK」と僕は思ってますが、

最後にそんな僕が働いてる現場はどうか?って事を書いておくと…

ある日ウチに定期点検で預かった車がありまして、

その車には枯葉マーク、じゃ無かった、紅葉マークが貼られてました。

つまりお年寄りが乗ってる車って事ですな。

当然空気圧なんかイチイチ点検する事も無いと思うので、

内圧低すぎでタイヤの外側だけしっかり編磨耗と。

ここで指定空気圧を守っていてもどうせチェックはしないと思うので、

0.5キロほど内圧を高めに設定して返してあげました。

本当はやってはいけない事だと思ってるんですが、

アドバイスしても直ぐ忘れるだろうし、チェックの方法すら知らないと思うので、

乗り心地は多少悪くなると思いましたが、

内圧チェックされてなさそうな車はいつもこうして返してあげてます。

その方がタイヤにとっても、ユーザーにとっても良い事だと思いますから…

そんな訳で2日に渡って空気圧の話をパンパンに膨らましましたが、

僕が思うに趣味で乗り物と付き合ってる人こそ、

空気圧管理はサスペンションセッティングと同じように、

自分でどんどん弄っていくべきだと思います。

当然ですが安全が第一、それが確保できた上での話しですけどね。

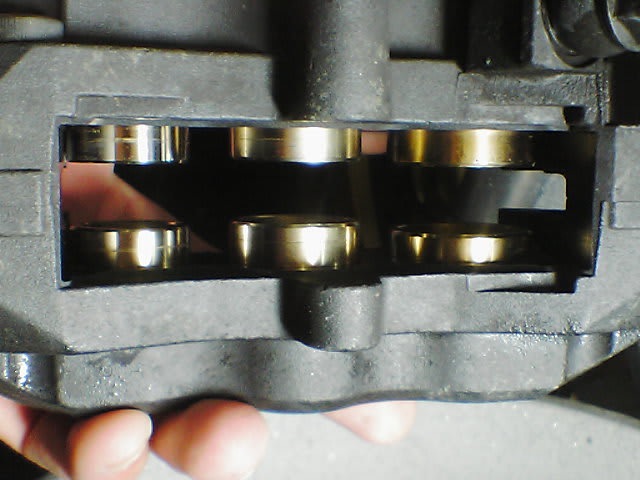

次回はやっと進展のあったモンキー復活のお話でも。

また見て下さいな。

← 長文のついでにクリック♪