しらびそ高原まで来たはいいのですが、いきなり目的を失ってしまいました。

ここまで来たのに引き返すのもバカらしかったので、南信濃方面を目指す事に。

前来た時は知らなかったのですが、冒頭の写真のような看板が立っておりまして、

「クレーターはこっち」みたいな、何とも魅力的な事書いてあるじゃないですか。

早速向かう事にしました。

しばらく走るとこのような看板を発見。

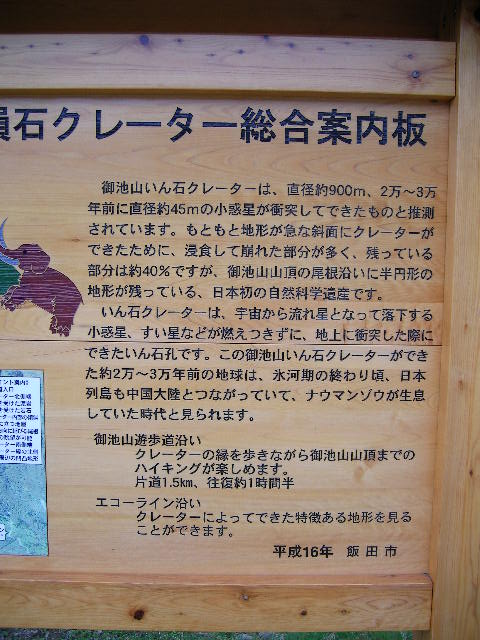

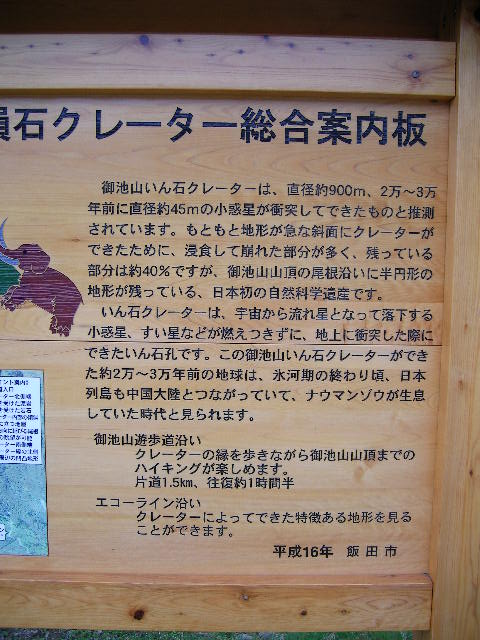

ちゃんと御池山隕石クレーターっていう名前までついているらしいです。

ここからだとクレーターがよく見えるらしいのですが…

ここからの風景はこちら↓

…………………………………………

僕の目が節穴でなければただの山にしか見えませんが…

どうやらこの山の尾根がクレーターの縁で半円形の地形らしいです。

期待していたのとは違い少し残念。

また少し走ると今度は案内板を発見。

このクレーターはかなり前に出来た物らしく侵食が進んでいるようです。

しかし日本初の自然科学遺産が我が飯田市にあるなんて何だか誇らしいですなぁ。

この案内板にはこのクレーターの航空写真まで載っていました。

その写真はこちら↓

クレーターと言われてもはっきり言って分かりません。

それほど侵食されてしまい原型は留めていないようです。

こちらは写真のアップ。

クレーターの中に道が通っているみたいですね。

多分この道を作っている途中で発見したのではないでしょうか。

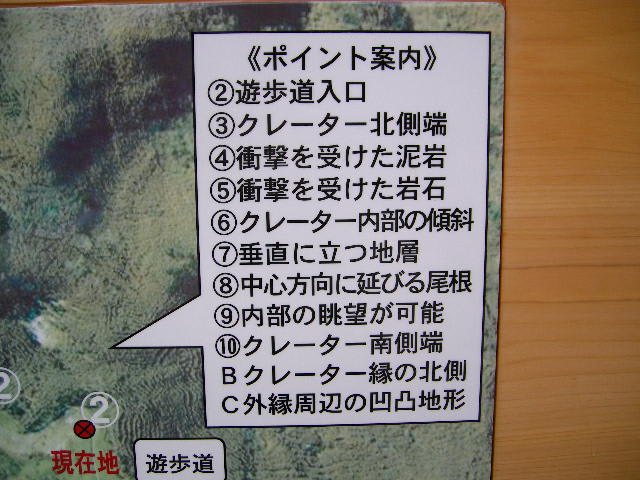

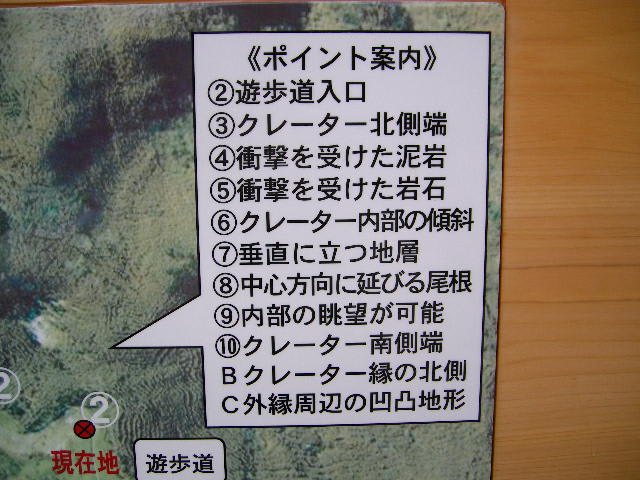

これは案内書き。

上の写真と照らし合わせて見て下さい。

どうやら衝撃の爪後が何ヶ所かあるみたいですね。

それでは早速クレーターの中を走ってみましょうか。

と、言った矢先ですが内部の様子は次回にします。

それでは次回をお楽しみに

おまけ

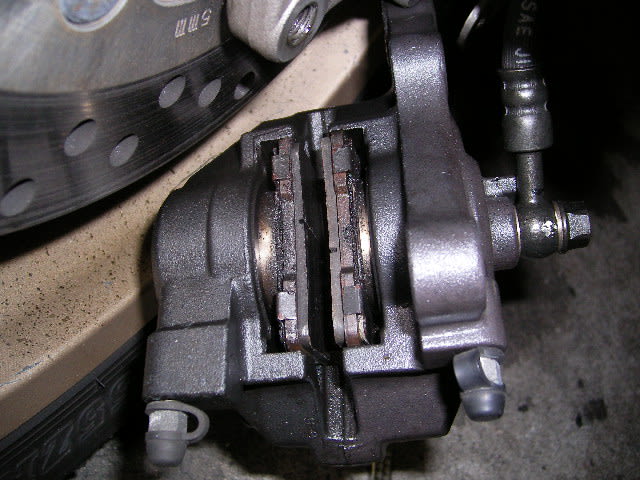

先日、整備主任の実技講習会が行われたので会社の代表として参加して来ました。

ここは飯田の車両整備振興会なのですが、ここはお堅い事に車検切れの車はもちろんの事

12ヶ月点検を受けていない車さえも入場禁止らしいのです。

厳しいですねぇ。

そう言えば去年の法定講習の時は検査員の方に呼び出しを受けて怒られている人がいましたっけ。

僕なんか整備士のくせに自分の車の点検なんかしたことありません…

あんな大勢の人の前でなんか怒られたくないですから来月の法定講習までには点検してステッカーを貼っておかねば…

ここまで来たのに引き返すのもバカらしかったので、南信濃方面を目指す事に。

前来た時は知らなかったのですが、冒頭の写真のような看板が立っておりまして、

「クレーターはこっち」みたいな、何とも魅力的な事書いてあるじゃないですか。

早速向かう事にしました。

しばらく走るとこのような看板を発見。

ちゃんと御池山隕石クレーターっていう名前までついているらしいです。

ここからだとクレーターがよく見えるらしいのですが…

ここからの風景はこちら↓

…………………………………………

僕の目が節穴でなければただの山にしか見えませんが…

どうやらこの山の尾根がクレーターの縁で半円形の地形らしいです。

期待していたのとは違い少し残念。

また少し走ると今度は案内板を発見。

このクレーターはかなり前に出来た物らしく侵食が進んでいるようです。

しかし日本初の自然科学遺産が我が飯田市にあるなんて何だか誇らしいですなぁ。

この案内板にはこのクレーターの航空写真まで載っていました。

その写真はこちら↓

クレーターと言われてもはっきり言って分かりません。

それほど侵食されてしまい原型は留めていないようです。

こちらは写真のアップ。

クレーターの中に道が通っているみたいですね。

多分この道を作っている途中で発見したのではないでしょうか。

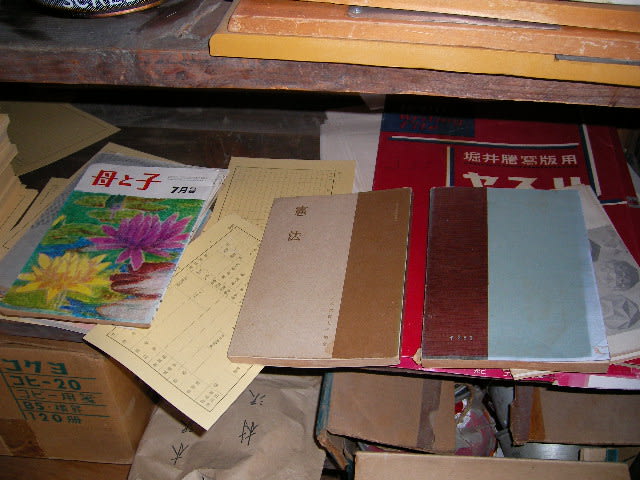

これは案内書き。

上の写真と照らし合わせて見て下さい。

どうやら衝撃の爪後が何ヶ所かあるみたいですね。

それでは早速クレーターの中を走ってみましょうか。

と、言った矢先ですが内部の様子は次回にします。

それでは次回をお楽しみに

おまけ

先日、整備主任の実技講習会が行われたので会社の代表として参加して来ました。

ここは飯田の車両整備振興会なのですが、ここはお堅い事に車検切れの車はもちろんの事

12ヶ月点検を受けていない車さえも入場禁止らしいのです。

厳しいですねぇ。

そう言えば去年の法定講習の時は検査員の方に呼び出しを受けて怒られている人がいましたっけ。

僕なんか整備士のくせに自分の車の点検なんかしたことありません…

あんな大勢の人の前でなんか怒られたくないですから来月の法定講習までには点検してステッカーを貼っておかねば…