写真1 アゲソ(乾燥保存のアサ・麻;写真5・写真6)を、オブネの水に浸す。写真の浸しは表皮を剥く直前の8回目

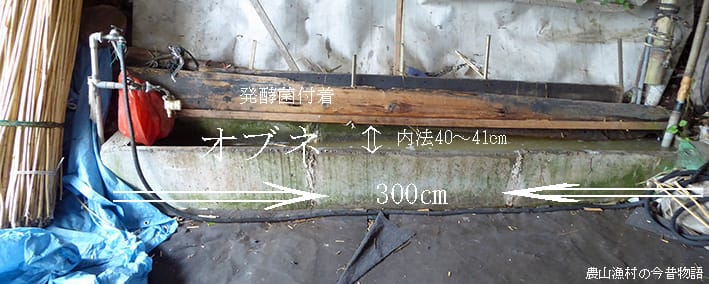

写真2 U字溝を利用したオブネ。長さ300㎝、幅(内法40~41㎝)。昔は木製。水は嵯峨堀からひく。入水量は蛇口で自動調整できる

写真3 オドコバ・麻床場で表皮・繊維を発酵中のアゲソ。オブネの水に浸され、毛布を被せられ発酵中

オブネとの出し入れは朝夕各1回、計7回行なわれる

写真4 オドコバ・麻床場は間口220㎝、奥行き133㎝、高さ130㎝

写真5 蔵から運び出されたアゲソ(上げ麻)の束

写真6 蔵の1階に保存されるアゲソ(上げ麻)。2階にも保存されている

ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください

ユカケ(湯かけ)を終えビニールハウスで乾燥されたアサ・麻の茎(注1)はアゲソと呼ばれる(注2)

アゲソは蔵や天井裏など乾燥した所に保存される(注3)

鹿沼市上永野の酒巻幸一様も蔵の2階と1階に保存(写真6)

お盆過ぎになると、茎から表皮・繊維を剥ぐ精麻・加工作業が始まる

この作業を酒巻夫妻はアサヒキと呼ぶ

アサヒキの第1段階、トコマワシ(注4)を酒巻様宅にみる、次のよう(注5)

蔵のアゲソはオブネの隣りに搬出される(写真5)

そのアゲソを水入りオブネ・麻舟に浸す(写真1・写真2)

アゲソの束を“クル、クル、クルー”と浸す

浸した束をオドコバ・麻床場に運び、毛布をかぶせて寝せる、発酵させる(写真3・写真4)

その後6回、朝と夕にオドコバから出し、オブネに浸し、オドコバに寝せる

各回、35束を出して浸し寝せる

表皮・繊維を剥けるまで“7回水くれる、クルクルーをやる”

すなわち、3日3晩、72時間かける

その結果、表皮・繊維は薄茶色に変わり柔らかくなり、茎から剥ける

写真1・写真2のオブネはU字溝、40年余使っている

U字溝の前は木のオブネ、板を張り合わせたオブネ

オブネ周りの木材には“昔しっからの発酵菌が付いてる”(写真2)

“オアカって鞣したかす、あれをとっておいて、冷凍しておいて、またやるときオブネに”入れる

“これ(オブネの水)は山から来てる、(蛇口は)何リッターと決めとくと自動で止まる、自分で考えて”買ってきた

“山、500メーター奥から来てる水、自分でひいた”

“山から自然に流れて来る川から水ひいて、サガボリ・嵯峨堀からひいてる”

注1 弊ブログ2016年08月25日

注2 『粟野町誌 粟野の民俗』175頁(昭和57年12月27日 粟野町編集発行)

注3 上掲書175頁

注4 上掲書176頁

注5 “ ”のなかは酒巻様、あるいは奥様の発言。( )は筆者の補足

執筆・撮影者:有馬洋太郎 撮影日:2016年09月14日 撮影地:栃木県鹿沼市上永野