一昨日・昨日と二日間、キャンピングカー仲間の集いに参加した。

私も入っているハンドメイドキャンピングカークラブ(HMCC)は毎月のように色々なイベントで集うようになっている。

今回はキャンピングカー手作りの基地になっている八街工房での集いで、20数台が集まった。

ここに集まった車の多くは、この八街工房で作られています。

この軽トラ車は出先で寝泊まりしながら仕事が出来るようになっている。

両側に作られた引き出しには、仕事に使う工具などがたっぷり収納できる。

写真に写っている人が作りましたが、今までに頼まれて作ったキャンピンクカーは数えきれないほどです。

壁には収納庫と洒落た和風の格子戸があり、スライドさせると窓が有ります。

この車も22年前にこの人が作ったバスタイプのキャンピングカーです。

チーク材で仕上げられた内装は未だに綺麗で、使い勝手良く作られている。

壁にはタイルが貼られていますが、ひび割れも無く22年経っているとは思われません。

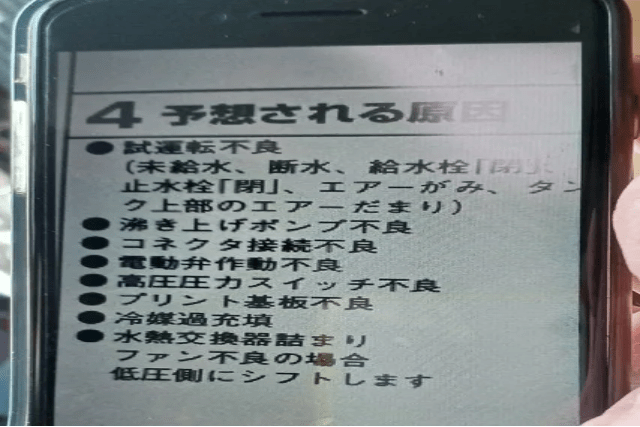

ここではFFストーブの取り付けを皆で手伝っていた。

ほぼ取り付けが終わりテスト点火して稼働確認中です。

メンバーには色々な人が居て、今日は蕎麦打ち名人が手打したての蕎麦を沢山持って参加してくれた。

一束(2人前)ずつ茹でるので大変な作業になるが、一人で奮闘。

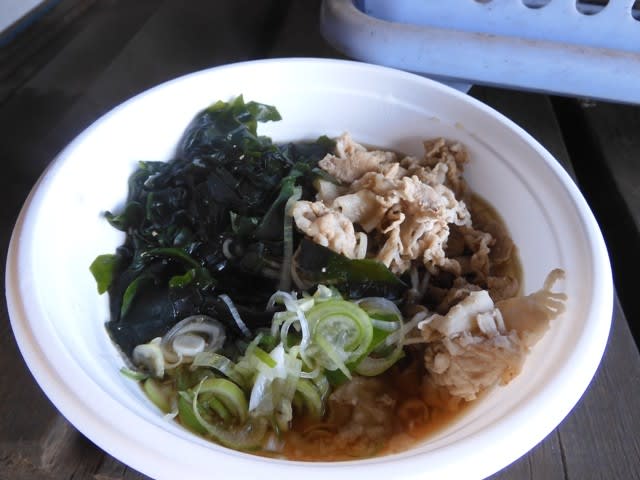

温かい蕎麦には下準備された薄切りの牛肉にワカメとネギがたっぷりと入り、熱々の手作りの汁と合わさって美味しかったことは言うまでもない。

冷たい蕎麦には大きな合鴨が二つ添えられ、これも美味!!

3時のおやつには妻が作ったカステラを挿し入れ。

これも中々評判が良く、あっと言う間に無くなった。

八街工房では所さんの学校では教えてくれない「そこんトコロ」の番組に何度も取り上げられ、「所さん驚くきゃんぴんぐかーを作れ」では優勝しています。

その時に作った軽トラキャンピングカー、屋根にはソーラパネルが有り開閉できるようになっています。

中には色々な仕掛けが有り、快適な空間で自然を楽しめるようになっています。

板で覆われた外装はかなり古くなっていますが、これは軽トラに載せるサウナカーです。

これも「そこんトコロ」で放送された軽トラサウナカーです。

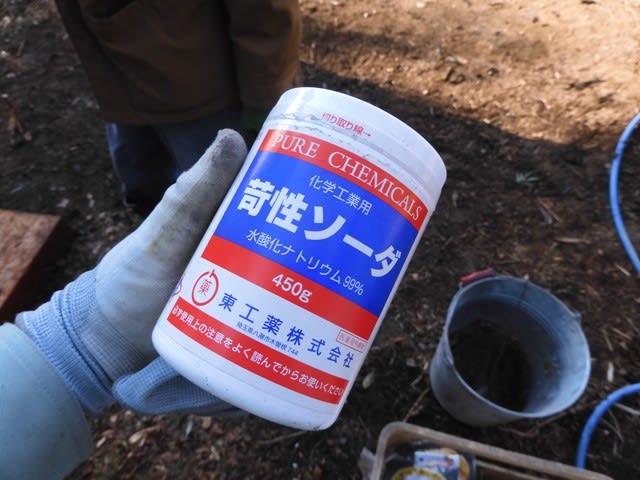

中にはサウナストーンを載せたストーブがあり本格的です。

これは同じサウナですが、車ではなくボートで水辺や水に浮かべて楽しめます。

どちらもアッと驚くような仕掛けが有り、より快適に楽しめるようになっています。

軽トラサウナと同じように作られていますが、広くてより快適になっています。

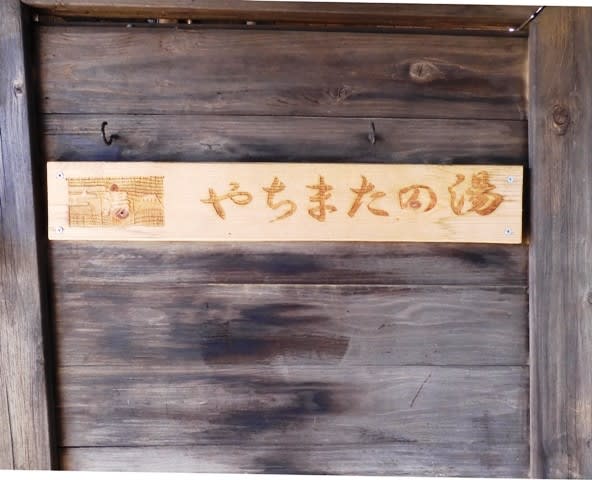

やちまた工房には手作りの風呂が有ります。

入口には看板も

大きなステンレス製の浴槽は半露天で、外の景色を眺めながら入れます。

手づくりのピザ窯も

常に作りかけのものがあり、これはトラックに載せるキャンピングカーのフレームです。

毎週のように来ている人も居て、楽しめる施設になっています。

手作りに必要な機械や工具があり、メンバーからの知恵や手助けも受ける事が出来て、キャンピングカー手作りの基地になっています。

興味ある方は「HMCC」「八街工房」のホームページを覗いてみて下さい。

「八街工房」 https://ameblo.jp/yachimatakoubou/