先日、近くの公民館で救命処置の講習会があり参加した。

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

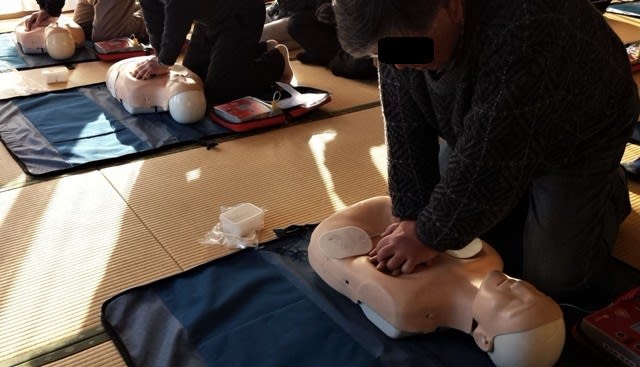

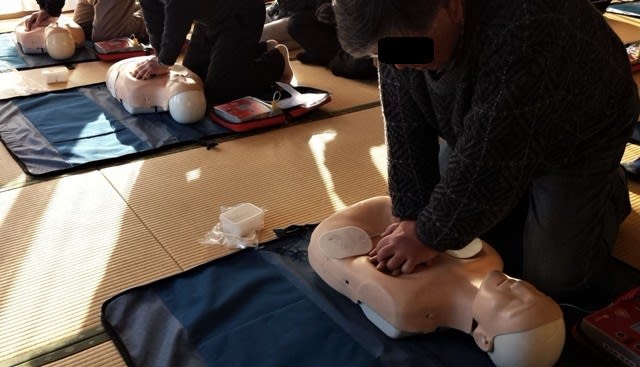

地元の消防署から講師が3名が来て、身振り手振りで一生懸命に指導してくれた。

ブログに写真掲載する旨の了解を求めると、顔写真もOKと快諾を頂くと共に「市民による救命処置」の大切さを伝えてくださいと、積極的な拡散を依頼された。

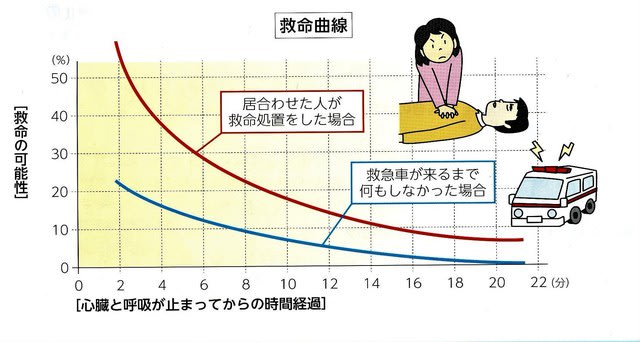

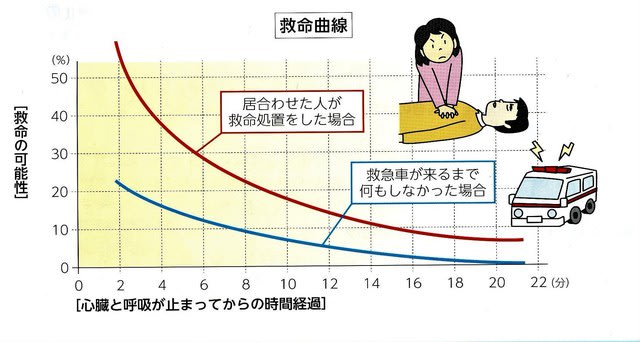

市民による一次救命処置で助かる命の割合に大きな違いがあり、いかに素早い行動が大切かを教わり、心肺蘇生マネキンを使っての訓練は、全員が真剣そのものだった!

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

傷病者発生に遭遇した時の心肺蘇生の流れ

①先ずは周辺の安全確認(道路上などでは二次災害の恐れあり)周りの人に119番通報・AED手配の指示

②呼びかけによる反応の確認

③呼吸の確認

④胸骨圧迫の実施(100~110回/分)

⑤気道の確保と人工呼吸(胸骨圧迫30回毎に、口対口の人工呼吸を2回実施)AEDで電気ショックするまで続ける

⑥AEDを装着「電気ショックが必要」との指示が出ると、倒れている人に触れていないことを確認してショックボタンを押す。

⑦AEDのメッセージが「ショックは不要です」の場合は、直ちに④胸骨圧迫実施、⑤口対口の人工呼吸を続ける。

AED処置を市民が素早く行った時と、救急隊が到着してから行った場合の違いは2倍以上の差が有ります。

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

細かく記述しましたが、記憶の片隅に残していただくとありがたいです。

私は10年以上前に同様な講習を受け、その後一度だけですが救命処置が必要な場面に遭遇した事が有りました。

しかし、出来たのは胸骨圧迫の処置だけで、それ以外の対応は出来ませんでした。

この様な訓練は、繰り返し受ける事で身に着くものと思っています。

これ以外に「気道遺物除去」「止血法」等の指導もあり、テキストには骨折の疑いがある場合の「固定法」「三角巾の使用方法」「やけどの手当て」・・・等の記述もあり、有意義な講習会でした。

皆さんも機会がれば、是非受講されてみてはいかがでしょうか!

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

地元の消防署から講師が3名が来て、身振り手振りで一生懸命に指導してくれた。

ブログに写真掲載する旨の了解を求めると、顔写真もOKと快諾を頂くと共に「市民による救命処置」の大切さを伝えてくださいと、積極的な拡散を依頼された。

市民による一次救命処置で助かる命の割合に大きな違いがあり、いかに素早い行動が大切かを教わり、心肺蘇生マネキンを使っての訓練は、全員が真剣そのものだった!

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

傷病者発生に遭遇した時の心肺蘇生の流れ

①先ずは周辺の安全確認(道路上などでは二次災害の恐れあり)周りの人に119番通報・AED手配の指示

②呼びかけによる反応の確認

③呼吸の確認

④胸骨圧迫の実施(100~110回/分)

⑤気道の確保と人工呼吸(胸骨圧迫30回毎に、口対口の人工呼吸を2回実施)AEDで電気ショックするまで続ける

⑥AEDを装着「電気ショックが必要」との指示が出ると、倒れている人に触れていないことを確認してショックボタンを押す。

⑦AEDのメッセージが「ショックは不要です」の場合は、直ちに④胸骨圧迫実施、⑤口対口の人工呼吸を続ける。

AED処置を市民が素早く行った時と、救急隊が到着してから行った場合の違いは2倍以上の差が有ります。

(さいたま市消防局・テキストより抜粋)

細かく記述しましたが、記憶の片隅に残していただくとありがたいです。

私は10年以上前に同様な講習を受け、その後一度だけですが救命処置が必要な場面に遭遇した事が有りました。

しかし、出来たのは胸骨圧迫の処置だけで、それ以外の対応は出来ませんでした。

この様な訓練は、繰り返し受ける事で身に着くものと思っています。

これ以外に「気道遺物除去」「止血法」等の指導もあり、テキストには骨折の疑いがある場合の「固定法」「三角巾の使用方法」「やけどの手当て」・・・等の記述もあり、有意義な講習会でした。

皆さんも機会がれば、是非受講されてみてはいかがでしょうか!