ガラクタ骨董の整理の前に、何とかしろと迫られているのが骨董関係の本の処分です。

言い訳になりますが、こういう本は隅から隅までじっくりと読むものはすくなく、必要に応じてパラパラとめくるものがほとんどです。

ですから、しっかりと読んで読後感想などという事にはならないのです。

でも、そうも言っておれないので、さしあたって、似たような本を集めてみることにしました。

古美術の真贋や鑑定に関する本です。

幅の非常に広い世界ですから、本当は、多ジャンルの中のある分野や品に限った本や図録の方が、鑑定眼を養うにはよいのですが、上のような本も、それなりに面白いです。

結構たくさんあります。

これはご愛嬌。

今までに、一個だけ硯を買ったことがありますが、この世界は深すぎます(^^;

別の本の拍子です。

下から上へ見ていくと・・

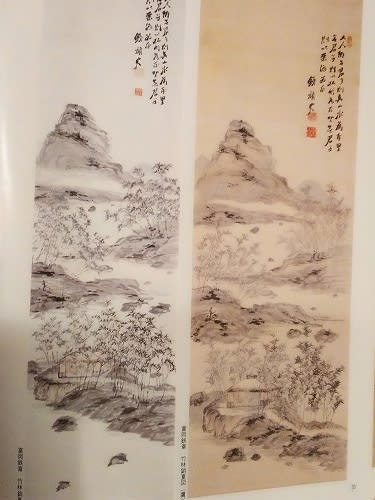

富岡鉄斎、左が真、右が贋でした。

雑誌『太陽』N0.191、1979年2月号

さすがに『太陽』、執筆陣がはんぱでない(^.^)

いくつかの名品の真物、贋物が出てきます。

長澤芦雪「エビの図」、左が真。

富岡鉄斎「竹林銷夏図」、左が真。

竹久夢二、「青春譜」、下が真。

こういうのを見ていると、わずかな自信もガラガラと崩れてゆきますね(^.^)

私の持っている鑑定本の中で、一番古いのがこれ。

明治28年の本です。陶磁器、古銅、彫刻の鑑定が載っています。

当時でも、肥前伊万里が最初に来ていますね(^.^)

他の本も、もう少し詳しく読んで、適宜ブログで報告します。

このうちの何冊かは私も同じものを持っています(^_^)

しかし、さすがに、明治28年の本は持っていません。当時でも、肥前伊万里が最初に登場してくるんですね!

そこに登場してくる伊万里はどんなものだったのか、伊万里好きとしては興味があります。

何とはなしに溜まってしまいますよね(^.^)

私には、明治の本に伊万里が出ていることが驚きでした。書画骨董の範疇に入っていたのですね(^.^)石焼染付、土焼赤絵という言葉も面白いです。

しっかり読めたら、また、ブログでご報告したいと思います。

(八重洲ブックセンターで)

真贋についての本は参考になりますが、素人にとってはこの種の本を見ると、全部贋作に見えてくるのは困りものです

(ワタシだけでしょうか?)

あの手この手の偽物ですから、イタチごっこですね。

精巧な偽物を見せつけられると、自分の品に自信がなくたってきて、精神衛生上よろしくないです(^.^)

鉄斎の滝は音が聞こえてくるし、岩の生命力、遠近感、色の濃さなど、真はやはりすごいですね。

こういう見方をするんだ・・・と他の作品でも試してみました。

夢二の作品では外れでした(-_-;)

でも、かの大英博物館にも偽物はあるそうですから、まあ、赦されると思い込むようにしています(^.^)