本日、4話目の投稿なのだ

ミニアンプ遊びとアコギの音源は如何だっただろうか?

曲というよりは『サンプル』という感じで聴き流していただきたいと思う

『言葉だけよりも音がある方が分かり易いかも・・?』

こんな感じで軽~く作っているのだ

過去にはかなり凝った構成の曲を作っていた時期もあった

古くからの常連読者の方々はご存じだと思う

自分でも不思議なくらいの音楽制作に集中していた時期なのだ

理由不明なのだ

最近は年齢と共にに若干目が辛い時が多いのだ

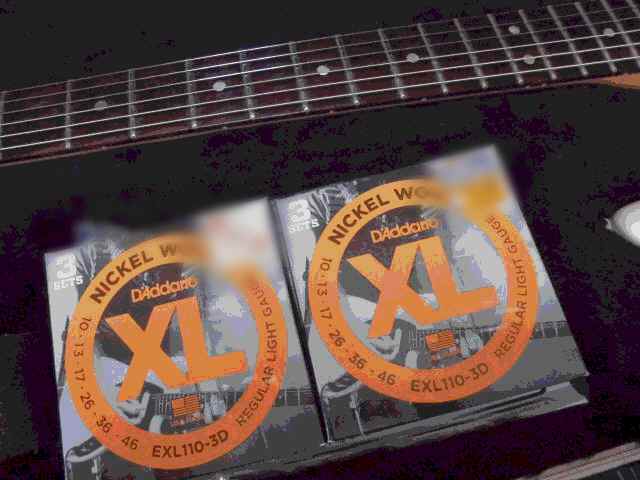

弦に触れる指先はもはや石のような硬さなのだ

アコギの極太弦を何時間弾いていても痛みを感じない

一方、それ以外の体の部位は疲れやすいのだ

年齢には勝てないと痛感している昨今なのだ

私の音楽制作を支えていたのはエピフォンレスポールなのだ

中古を含めると3本ほど所有した経験がある

カッコいい画像をネットから拝借してみた

レスポールにタップ機能は便利だと思う

価格帯もリーズナブルなうえ、多機能という初心者に最適なギターだといえる

巷には勘違いしている人が若干いるようだ

「エピフォンもギブソンもそんなに変わらないでしょ?」

確かにボディの形状もソックリなのだ

問題はネックとヘッドなのだ

ヘッドに関しては音色や機能に影響を与える部分ではないが・・・

好き嫌いに関しては賛否両論好みが分かれる部分なのだ

過去にヘッドにヤスリをかけた経験がある私はこの形が嫌いなのだと思う

しかしながら、3本のエピフォンを購入した経緯を考慮すれば、その音や弾き心地は嫌いではないのだと思う

まぁ、振り返ればギブソンに対する憧れもあったといえる

素直にギブソンを購入できれば何の問題もなかったのだ

「ギブソンを欲しいけど・・」

「買えないからエピフォンを買う・・」

読者の中にもそんな理由でエピフォンを購入した方がいると思う

私と一緒なのだ

憧れのギブソンを手に入れるまでは良き相棒として大切にしていただきたい

ヘッドの形状はさておき・・

問題はネックの材と形状なのだ

本家のギブソンのネックはかなり太い

そもそも初心者や手が小さい女性の購買層を視野に入れていない

ネックの太さは音の芯と太さに直結する

初めてギブソンを手にした時に驚かされるのはその弾き難さと出音なのだ

エピフォンでは味わった事がない本格的な感じに圧倒される

この弾き難さが購入を躊躇させる要因にもなっている

「こんな弾き難いギターに何十万円も出せる?」

やはり、購入後に弾くという事を考えると少々考えてしまう事もあると思う

弾き易さではフェンダー製のストラト方が優しい

それでもネックは太めなのだ

いわゆる『欧米サイズ』なのだ

私のストラトもレスポールほどではないがネックが太い

やはり、このネックの形状が他のストラトタイプのギターと異なる部分なのだ

ネックの裏がビンビンと響くのだ

ちなみに購入時にはこのような響きは感じられない

新品のギターを弾き易い、良いギターだと絶賛する人がいる

これは恥ずかしいくらいに大きな間違いなのだ

『このギターはこれから先に延びるかな・・?』

という予感はある

ちなみにエピフォンにはそういう感じがないのだ

思い込みもあると思うが・・・

結果としてその感覚に間違いはなかったと思う

新品時に良い状態のギターはそのまま古くなるだけなのだ

その過程で劇的に音が変化する事はなかったと記憶している

おそらく、その辺りもモヤモヤが社外のピックアップ交換に目を向けさせるのだ

ギブソンの場合、完璧とは言い難い部分もあるにはあるが・・

「まだ変化するんじゃないか?」

「この状況を壊したくない・・」

という気持ちが湧きあがってくるのだ

つまりはピックアップ交換のメリットを感じないのだ

一流のプロのように欲しい音が明確な場合にはそういうアプローチもあると思う

まぁ、プロの場合、自宅にはコレクションとしての良いレスポールがストックされいる

自宅のヴィンテージギターは改造などしない

長くなったが・・

エピフォン時代の凝った音源をお楽しみいただきたい

最近、読者になった方は過去の頑張っていた私の作品に触れていただきたい

ミニアンプ遊びとアコギの音源は如何だっただろうか?

曲というよりは『サンプル』という感じで聴き流していただきたいと思う

『言葉だけよりも音がある方が分かり易いかも・・?』

こんな感じで軽~く作っているのだ

過去にはかなり凝った構成の曲を作っていた時期もあった

古くからの常連読者の方々はご存じだと思う

自分でも不思議なくらいの音楽制作に集中していた時期なのだ

理由不明なのだ

最近は年齢と共にに若干目が辛い時が多いのだ

弦に触れる指先はもはや石のような硬さなのだ

アコギの極太弦を何時間弾いていても痛みを感じない

一方、それ以外の体の部位は疲れやすいのだ

年齢には勝てないと痛感している昨今なのだ

私の音楽制作を支えていたのはエピフォンレスポールなのだ

中古を含めると3本ほど所有した経験がある

カッコいい画像をネットから拝借してみた

レスポールにタップ機能は便利だと思う

価格帯もリーズナブルなうえ、多機能という初心者に最適なギターだといえる

巷には勘違いしている人が若干いるようだ

「エピフォンもギブソンもそんなに変わらないでしょ?」

確かにボディの形状もソックリなのだ

問題はネックとヘッドなのだ

ヘッドに関しては音色や機能に影響を与える部分ではないが・・・

好き嫌いに関しては賛否両論好みが分かれる部分なのだ

過去にヘッドにヤスリをかけた経験がある私はこの形が嫌いなのだと思う

しかしながら、3本のエピフォンを購入した経緯を考慮すれば、その音や弾き心地は嫌いではないのだと思う

まぁ、振り返ればギブソンに対する憧れもあったといえる

素直にギブソンを購入できれば何の問題もなかったのだ

「ギブソンを欲しいけど・・」

「買えないからエピフォンを買う・・」

読者の中にもそんな理由でエピフォンを購入した方がいると思う

私と一緒なのだ

憧れのギブソンを手に入れるまでは良き相棒として大切にしていただきたい

ヘッドの形状はさておき・・

問題はネックの材と形状なのだ

本家のギブソンのネックはかなり太い

そもそも初心者や手が小さい女性の購買層を視野に入れていない

ネックの太さは音の芯と太さに直結する

初めてギブソンを手にした時に驚かされるのはその弾き難さと出音なのだ

エピフォンでは味わった事がない本格的な感じに圧倒される

この弾き難さが購入を躊躇させる要因にもなっている

「こんな弾き難いギターに何十万円も出せる?」

やはり、購入後に弾くという事を考えると少々考えてしまう事もあると思う

弾き易さではフェンダー製のストラト方が優しい

それでもネックは太めなのだ

いわゆる『欧米サイズ』なのだ

私のストラトもレスポールほどではないがネックが太い

やはり、このネックの形状が他のストラトタイプのギターと異なる部分なのだ

ネックの裏がビンビンと響くのだ

ちなみに購入時にはこのような響きは感じられない

新品のギターを弾き易い、良いギターだと絶賛する人がいる

これは恥ずかしいくらいに大きな間違いなのだ

『このギターはこれから先に延びるかな・・?』

という予感はある

ちなみにエピフォンにはそういう感じがないのだ

思い込みもあると思うが・・・

結果としてその感覚に間違いはなかったと思う

新品時に良い状態のギターはそのまま古くなるだけなのだ

その過程で劇的に音が変化する事はなかったと記憶している

おそらく、その辺りもモヤモヤが社外のピックアップ交換に目を向けさせるのだ

ギブソンの場合、完璧とは言い難い部分もあるにはあるが・・

「まだ変化するんじゃないか?」

「この状況を壊したくない・・」

という気持ちが湧きあがってくるのだ

つまりはピックアップ交換のメリットを感じないのだ

一流のプロのように欲しい音が明確な場合にはそういうアプローチもあると思う

まぁ、プロの場合、自宅にはコレクションとしての良いレスポールがストックされいる

自宅のヴィンテージギターは改造などしない

長くなったが・・

エピフォン時代の凝った音源をお楽しみいただきたい

最近、読者になった方は過去の頑張っていた私の作品に触れていただきたい