ひさびさ「歌舞伎」を鑑賞します(2018年6月「連獅子」以来)

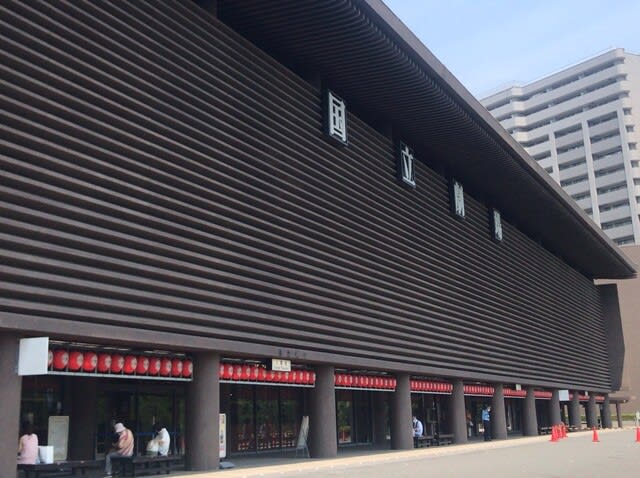

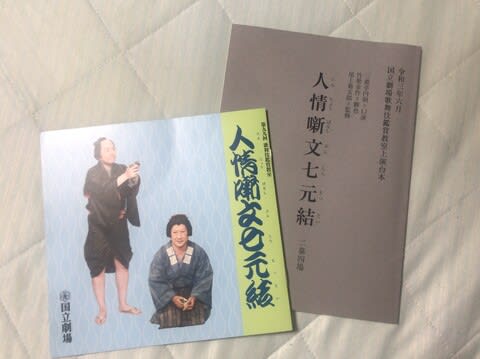

国立劇場 歌舞伎教室 「人情噺文七元結」

落語ではおなじみの三遊亭圓朝口演の人情劇

落語では演者が巧みな話芸で観客をその世界にひきこみ魅了するものですが、これを歌舞伎という劇としてどう表現されるか

大変興味あるところであり、また「歌舞伎教室」で敷居の高そうな歌舞伎をより親密にしたい意味で、とても有意義な催しです。

地下鉄の半蔵門駅で下車(歌舞伎でおなじみの定式幕が駅票にイメージされています)そこから数分で国立劇場に・・・「あれれ!!」

いつもの「歌舞伎鑑賞教室」なら近郊の中高生であふれかえっているんですが、やはりコロナ禍のせいか・・・いません!!

ひさびさ再開の「歌舞伎」ですが、そこは従来の歌舞伎ファンと少しでも歌舞伎(古典芸能)に関心ある(自分も)ファンをあわせて少数精鋭で観劇します。

時間となり開演すると、まずは「歌舞伎のみかた」としての解説から・・・舞台配置・舞台装置などから

いつもなら学生さんが登壇して演技指導なんてものをやるんですが、今日は解説はほんとの“さわり”部分だけで本編が始まりました。

歌舞伎版「文七元結」は廻り舞台を使って4つの場で構成され「長兵衛の家」「吉原・角海老」「本所・大川端」「長兵衛の家」で演目が進みます。

歌舞伎のイメージにある「格式ある・・・」というものはなく、落語の演目通りに江戸の人情・喜劇を見ているような舞台です。

わかりやすい場面設定と役者同士のやりとり、そしてなんといっても劇中のコトバ・話が聴きやすく、「これ歌舞伎?」って感じでひとつの劇を見ている感じです。

時には笑い(女房お兼さんがしゃべりまくり、舞台上でひっくり返ったりの大活劇)、時にはしんみりと聴く・・・そして最後にはハッピーエンドが待っていました。(めでたしめでたし)

歌舞伎にも“かしこまる”ことなく、このような劇があるのかと改めて認識した、今日の「歌舞伎鑑賞教室・文七元結」でした。

国立劇場 歌舞伎教室 「人情噺文七元結」

落語ではおなじみの三遊亭圓朝口演の人情劇

落語では演者が巧みな話芸で観客をその世界にひきこみ魅了するものですが、これを歌舞伎という劇としてどう表現されるか

大変興味あるところであり、また「歌舞伎教室」で敷居の高そうな歌舞伎をより親密にしたい意味で、とても有意義な催しです。

地下鉄の半蔵門駅で下車(歌舞伎でおなじみの定式幕が駅票にイメージされています)そこから数分で国立劇場に・・・「あれれ!!」

いつもの「歌舞伎鑑賞教室」なら近郊の中高生であふれかえっているんですが、やはりコロナ禍のせいか・・・いません!!

ひさびさ再開の「歌舞伎」ですが、そこは従来の歌舞伎ファンと少しでも歌舞伎(古典芸能)に関心ある(自分も)ファンをあわせて少数精鋭で観劇します。

時間となり開演すると、まずは「歌舞伎のみかた」としての解説から・・・舞台配置・舞台装置などから

いつもなら学生さんが登壇して演技指導なんてものをやるんですが、今日は解説はほんとの“さわり”部分だけで本編が始まりました。

歌舞伎版「文七元結」は廻り舞台を使って4つの場で構成され「長兵衛の家」「吉原・角海老」「本所・大川端」「長兵衛の家」で演目が進みます。

歌舞伎のイメージにある「格式ある・・・」というものはなく、落語の演目通りに江戸の人情・喜劇を見ているような舞台です。

わかりやすい場面設定と役者同士のやりとり、そしてなんといっても劇中のコトバ・話が聴きやすく、「これ歌舞伎?」って感じでひとつの劇を見ている感じです。

時には笑い(女房お兼さんがしゃべりまくり、舞台上でひっくり返ったりの大活劇)、時にはしんみりと聴く・・・そして最後にはハッピーエンドが待っていました。(めでたしめでたし)

歌舞伎にも“かしこまる”ことなく、このような劇があるのかと改めて認識した、今日の「歌舞伎鑑賞教室・文七元結」でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます