腋窩動脈を心臓血管外科で使用するのは

①腋窩ー大腿動脈バイパス術や鎖骨間バイパス、頸動脈へのバイパス(多くは胸部大動脈ステント時)

②人工血管縫着やカニュレーションによる人工心肺の送血部位の確立

③オープンステント留置術など、弓部大動脈置換術の際に、左鎖骨化動脈を再建せずにへ腋窩動脈にバイパスする場合

④インペラ(5l用)挿入やIABP挿入のための人工血管縫着

など

この腋窩動脈を迅速かつ損傷や出血なく露出することは、心臓血管外科医にとって必須の手技であり、また、実は腕の見せ所でもあります。というのも、この血管の露出を系統だって確実に確保できる心臓血管外科医が今まで見てきてきわめて少ない、という事実があります。横須賀市立うわまち病院を含む自治医科大学附属さいたま医療センター心臓血管外科の医局では筆者の露出方法を直接教えた医師は比較的スムースに露出できる「はず」ですが、実は、教えたつもりでも実際に一人でやってみるとなかなか難しいときもあるのも事実です。しかしながら教えながら露出させると、常に極めて短時間に露出できるので、この方法をスタンダードにするべき、と考えます。筆者の通常の皮膚切開から腋窩動脈テーピングまでの平均タイムは7-8分です。10分以上かかる場合は少ないですが、稀に視野確保に難渋したり、静脈等から出血させた場合はありえます。また、他の用途でハーモニックスカルペル(ハサミ型のもの)を使う場合は、筋肉の処理にこれを使用すると出血が少なくさらに速くなります。

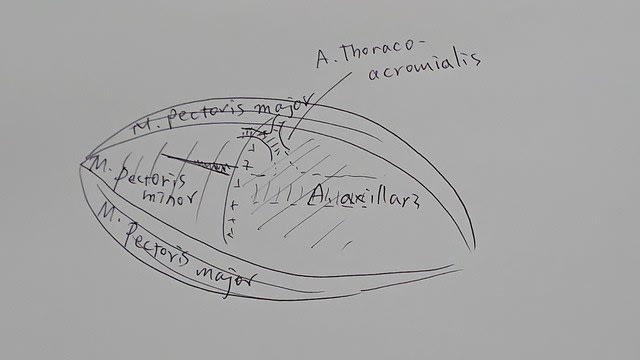

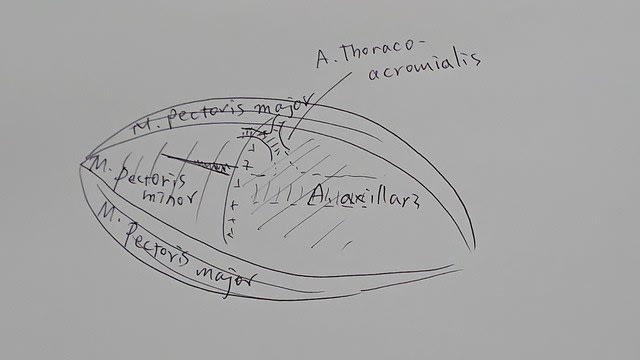

皮膚切開は鎖骨の下にある大胸筋を、上腕骨頭の内側で、術者の親指で背側に押して最も深く凹むポイントに胸肩峰動脈の分岐があるので、このポイント中心に皮膚切開をおきます。

皮膚切開ののち、大胸筋の筋膜がある表面までは何もないので一気に電気メスで到達させ、Splitしやすい位置で大胸筋の筋線維を分けていきます。このとき、Splitする位置は、視野の真ん中よりも尾側から始めるのがコツで、これはSplitする方向として、自然に頭側に向かうような解剖学的な特徴があるためです。

大胸筋を全層Splitしてその下にある脂肪のある層に到達したら、視野の範囲でそのフロアをできるだけ大きく露出するように剥離して開創器をかけ、Fieldを作ります。このとき、このFloorには小胸筋が見えるはずです。この小胸筋の内側縁を電気メスで周囲の脂肪組織から分けていき、小胸筋の背側を剥離するような操作を行うことが一つの重要なコツです。より小胸筋の背側のFloorを露出することがコツである、といってもいいと思います。視野を広げるために、小胸筋を視野の真ん中で離断すると、より見やすくなります(離断した術後の影響は知りませんが、若干パンチ力が落ちたりするのでしょうか?)。

小胸筋の内側縁のラインの頭側の脂肪組織の中に、胸肩峰動脈があり、これを見つけて絹糸などでテーピングするとゴールは直前です。この胸肩峰動脈が腋窩動脈から分岐しているため、これをガイドに腋窩動脈に到達します。要は、この胸肩峰動脈をいかに速く捕まえるか、にかかっています。ここまで来たら腋窩動脈のテーピングは目と鼻の先ですが、コツとしては腋窩動脈にできるだけ肉薄して、動脈周囲の繊維組織をハサミで切りながら、動脈壁を露出するように剥離して、動脈に出来るだけ近い位置でテーピングすることです。周囲組織を含んでテーピングすると、露出が難しくなります。

腋窩動脈の小さい枝は、出来だけ結紮やクリップをかけて(ハーモニックの場合はこれによる処理も可能)切離すると、腋窩動脈の可動性が改善して、より見やすく、また操作しやすくなります。特に背側に向かって分岐する枝の処理が重要です。乱暴にテーピングしようとすると、容易に解離するので丁寧な操作が重要です。静脈は極力切離などしないことが出血を防止するコツであり、通常は静脈の処理は全く不要です。

人工血管の吻合は、5-0PPP1針連続縫合で行います。テーピングしたり、遮断して、腋窩動脈が前面に浮き上がるので、吻合の時は比較的浅くなっており、運針にコツは特に必要ありません。コツとしては、腋窩動脈は脆弱で針孔からの出血がしやすいため、針をこじるような動作は極力控えるべきです。この針孔出血を止血のため、あらかじめ小さいプレジェットを付けた5-0PPP糸(針はBB19mm弱弯(3/8周))を5針ほど作って用意しておきます。だいたい5針くらいまでの止血追加針で止血が得られます。特に人工心肺の送血圧がかかると針孔からの出血が起きやすくなるため確実に止血・補強しておくことが重要で、特に動脈切開線のHeelとToeにあたる部分は脆弱で、出血しやすくなるため、吻合時に出血していなくても、プレジェット付きの糸でマットレス縫合を追加して補強しておくべきです。

最後に腋窩動脈露出の皮膚切開部分が感染などのトラブルを起こすことは、ほぼ皆無で、どんなに雑に皮膚縫合してもかならず綺麗に治ります。なので、迅速かつ簡便に皮膚閉鎖することを優先した閉創でいいと思います。