死に寄り添う(下)~兄嫁の見送り 勘助~

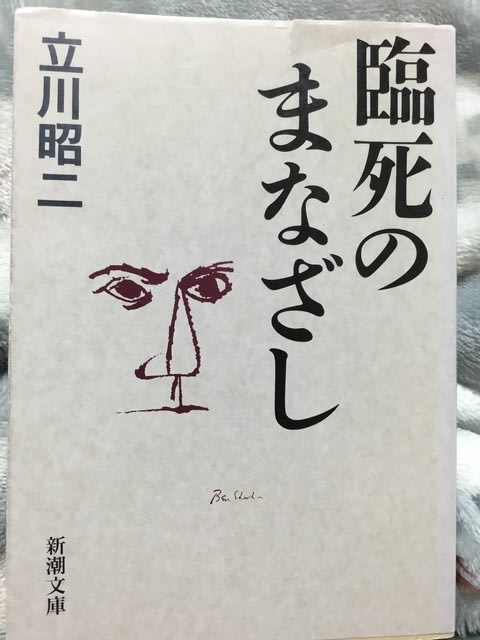

『臨死のまなざし』から教えられたこと(5)

『臨死のまなざし』から教えられたこと(5)

1991年2月17日、中勘助の『蜜蜂・余生』に出会い、「蜜蜂」を読み終えた。

今回、立川昭二さんの『臨死のまなざし』を読み、『蜜蜂』を思い出した。

蜜蜂は、働きづめに働いて死ぬ生き物であることを、

稲垣栄洋さんの『生き物の死にざま』で深く知ることができた。

勘助の嫂(あによめ)にあった末子の人生は、

蜜蜂のように命ある限りただひたすら

「家」のために働きづめに働き死んでいった、数え年60歳であった。

昭和17年4月3日 脳溢血で亡くなる。

勘助は『蜜蜂』の23頁~24頁に

「自分には些(いささか)の興味もないこうした面倒を何十年も

つづけながら感謝らしい感謝も、同情らしい同情もうけず、何ら

報いられることなく老い疲れて草の凋(しお)れるように死んで

いったあなたが気の毒でなりません。

詩人的作家である勘助は

雨も悲し

風も悲し

照る日もまた悲しかりけり

・・・・・・

(『蜜蜂』32頁)

9月3日の日記に

あなたのいないことしの秋

きものは人に頼みもしよう

わたしの胸のほころびを

誰が 誰が 縫ってくれる

(『蜜蜂』137頁)

と書き、嫂の死の悲しみを乗り越えるには時間がかかった。

火葬の様子は、『蜜蜂』87頁~88頁に書かれている。

親しい人、大切な人を骨にしたときの思いは、だれも同じである。

四十年苦楽を共にしてきた嫂に対し、

勘助は「記憶」ではなく「体温」として生き残っているのだ」、と

日記に感動的な言葉を綴っていた。

末子は、夫である金一は脳溢血で倒れて以後、33年間夫の介護を続け、

その長年の労苦は心身ともに病みつかれた彼女は、昭和15年、クモ膜

下出血で倒れた。

そのときの勘助の看病日記『氷を割る』を読むと、嫂末子さんの蜜蜂

のような苦労が伝わってくる。

氷を割る

宿命か

げに宿命か

三十年の月日を

半痴半狂の人のみとりに

心身ともに病み疲れて

朽木のごとく倒れし人

その比いなき善良さを思い

いいようもない不幸の一生をおもい

わが更生の恩をおもい

ながしにぽとぽと涙を落としながら

夜ふけの厨に

かちかちと氷をわる

勘助は、家人が寝静まった夜ふけの台所で、錐で氷を割り

嫂の水枕と氷嚢を取り替えるのが日毎夜毎の仕事であった。

兄の看病で疲れた嫂の身の上を思いながら、「かちかち」

と氷を割れば、その氷の上に「ぽとぽと」と勘助の涙が落

ちる情景が浮かび、自分も切なくなってくる。

勘助は、「このつぎに出す本は『蜜蜂』という表題にしようと

思っています。あなたのことですよ、蜜蜂が働き死にに死ぬよ

うにあなたは死んだから。かわいそうな蜜蜂!(『蜜蜂』52頁)

戦前は、いまと違い介護サービスもなく、在宅医療も皆無に近かった。

紙おむつはなく、冬であっても手が凍えちぎれそうになる川の水で

布おむつや下着を洗っていた。末子だけでなく90歳を超えた老人

たちも同じような辛い労苦を乗り越えてきた過去の時代があった。