クリフォード・ブラウンはどう聴いたらいいのか。熱に浮かされたように聴け、といいたい。本人も熱に浮かされて吹いているのだ。次々に湧いてくるフレーズを音にこめ、ハッときづいたらアドリブの持ち時間を終えていたという、ジャズ演奏の理想郷を達成したのがブラウンなのだ。(寺島靖国『辛口!JAZZ名盤1001』講談社+α文庫)

●今日の一枚 428●

Claude Williamson

'Round Midnight

長男の通う大学から「成績通知表」なるものが郵送されてきた。情報公開の観点から、毎年一回、3月に郵送するのだという。親としては息子の成績にはやはり興味がある。高校時代ですら見せてもらえなかった息子の成績表であればなおさらである。けれど、翻って、ちょっとやり過ぎではないかという思いもある。大学生ともなれば、親の管理から自由にしてやらなければならないのではないか。心配なことは多々あるが、そうでなければいつまでも大人にはなれないのではないかと思う。私の頃は、もちろん成績表の親への郵送などはなかった。学生それぞれが教務課にもらいにいくというシステムだったように記憶している。中には、成績表すら取りにいかない「不良学生」も結構いたものだ。それがいいかどうかは別にして、少なくともそのことを通して、良くも悪くも表面的な成績という呪縛から自由になっていった気がする。それは学問を軽視するということではなくて、成績表の評価とは違う次元で、学問の価値や崇高さを確かに感じていたように思う。

ところで、現代の大学では成績全体の評価として"GPA"なるものがあるようだ。GPAとはGrade Point Averageのことであり、成績の平均値のようなものだ。長男の大学を例にとれば、A評価を4.0、B評価を3.0、C評価を2.0、それ以下を不認定の0として換算し、(4.0 × Aの修得済単位数 + 3.0 × Bの修得済単位数 + 2.0 × Cの修得済単位数)÷履修科目総単位数、という算式で求められる。したがって、4.0を最高点に、それにどれだけ近いかで成績の良さを表したものということになる。不認定の単位数も分母(割る数)に換算されることで、単位を落とせばGPAが著しく低下することになる、おちおち単位を落とすこともできないしくみだ。このGPAの数値が、就職や大学院進学の成績評価や、奨学金申請などに使われるのだそうだ。親としては、息子の勉学のレベルをとりあえず認識できる反面、このような数値に縛られる現代の大学生を可哀そうにも思う。成績をGPAという数値で示されると、親としてはやはりその数値が高いことをのぞむようになり、つい、勉学に励めなどと口走ってしまいそうになるものだ。

"白いバド・パウエル"と呼ばれたクロード・ウイリアムソンの1956年録音作品の『ラウンド・ミッドナイト』である。彼が敬愛するバド・パウエルの愛奏曲を中心に構成された作品である。鬼気迫るような"呪われた部分"に属するような作品ではない。その意味ではB級作品なのだろう。けれども、なぜだろう。聴けば聴くほど、良さが身に染みてくる。小気味よいスウィング感の中にも、滋味深さを感じさせる作品だ。⑤ ムーンビームスは、淡々とした中にも哀感と歌心を感じさせる、他とは一味違った演奏で、印象深い。

クロード・ウィリアムソン(p) / レッド・ミッチェル(b) / メル・ルイス(ds)

●今日の一枚 421●

Charles Lloyd

Hyperion With Higgins

怒涛の3月になりそうだ。卒業式と祝賀会の準備。入学試験と採点、そして選考会議。少子化の影響で、今年は二次募集の試験・採点・選考もしなければなせない。成績処理と進級認定会議もある。幹事長を務める職員クラブの送別会の準備と運営もある。一方で、HCを務めるバスケットボール部のスプリング・キャンプもあり、それにむけてチーム作りも進めねばならない。

今年は単位認定できないかもしれない生徒がいる。昨日から追指導をはじめた。今日から約3週間、みっちり勉強してもらう。それでだめなら単位は認定すまいと心に決めている。生徒を「落とす」ことにはエネルギーと勇気がいる。「情」の問題もあるが、不認定を嫌がる校長らとの対決もある。学級担任らを納得させることも必要だ。何より、自分自身の授業への向き合い方が問われる。ずっとそう思ってやってきた。自分の授業に対する緊張感と厳しさがないとだめだと思ってやってきた。そういう生き方は疲れる。もう少し妥協して楽に生きる方法もあるのだと思う。けれども仕方がない。性分なのだ。それがささやかな誇りでもある。

「宇宙のかけらになったビリー・ヒギンズへ捧ぐ」

実に魅惑的なコピーだ。チャールス・ロイドの1999年録音作品、『ハイペリオン・ウィズ・ヒギンズ』である。あの大傑作『ウォーター・イズ・ワイド』(今日の一枚36)と同一セッションである。そのセッションのうち、ロイドのオリジナル曲を集めたアルバムである。このセッションにも参加した名ドラマー、ビリー・ヒギンズが2001年の5月に急逝したのを機に発表されたものだ。チャールス・ロイドは、当初、このセッションを2枚組で発表するつもりだったようだが、諸般の事情で、2000年にバラード曲を集めた『ウォーター・イズ・ワイド』を先行して発表したようだ。ビリー・ヒギンズの急逝を受けもう一枚が急遽発表されることになり、追悼の意味を込めて『ハイペリオン・ウィズ・ヒギンズ』というアルバムタイトルになったようだ。

実にいい演奏である。発売とほぼ同時に購入していたのだが、なぜかあまり聴いてこなかった。けれど本当にいい演奏だ。① Dancing Waters , Big Sur To Bahia の美しさは筆舌に尽くしがたい。ビリー・ヒギンズの死を念頭におくとき、涙なくしては聴けないような演奏だ。この曲におけるブラッド・メルドーのピアノのリリカルさは、ちょっと言葉では言い表せない。チャールス・ロイドの哀しみを湛えた神秘的なサックスもいい。その音色に心が洗われていく。サウンドが心に沁み込んでゆき、リンパ液に溶け込んで身体全体にいきわたっていくようだ。不信心な私だが、何かしら敬虔な心もちになっていく。

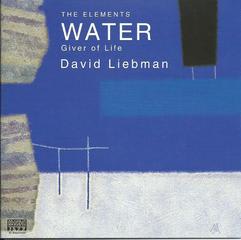

●今日の一枚 401●

David Liebman

Water

正月の2日と3日は、続けてマイブームの風呂屋に行った。サウナと水風呂を数セット繰り返し、脱衣所にもどって飲む水のおいしさは格別である。水は大切である。そう頭で思っても、そのことが骨身にしみてわかるのはやはり特異な状況なのかもしれない。震災の時は、給水所に並んでやっとの思いで水を手に入れ、水の入った重いタンクを自宅まで運んだものだ。それが男の仕事だった。それでも水は足りなかった。通常は焼酎を入れるであろう宝酒造の大きなタンクローリが、水をいっぱいに詰め込んできてくれた時には感動を禁じ得なかった。サウナの後の、おいしい水を飲みながら、ふとそんなことを考えることがある。

「一枚のおいしい水」・・・。デイヴ・リーブマンの1997年録音作『ウォーター』の帯の宣伝文句である。

David Liebman(ss, ts)

Pat Metheny(g)

Billy Hart(ds)

Cecil McBee(b)

発売当時に買ってなぜかほとんど聴かず、長い間CD棚で眠っていたアルバムである。当時の私には、コンテンポラリー・ジャズはピンとこなかったのかもしれない。風呂屋で水のおいしさが身にしみて、もう一度手に取ってみようという気になった。

このレコードの音楽はすべてオープニングのソロギターのテーマを展開したものである。どの作品もこのメロディーのハーモニーを変えたものをベースにしている。多様な表現形式に加え、ギターとリードのさまざまな音色を生かすことが全体的コンセプトの不可欠な構成要素である。

デイヴ・リーブマンのことばである。これを読んでももう一度聴いてみると、なるほどと納得しできる。デイヴ・リーブマンはこう続ける。

この宇宙に欠くことのできない水は、さまざまな大きさのエネルギーを内包する無数の形をもつ

水のエネルギーが変幻自在に変化することを、オープニングのギター・ソロが多様な形で展開するということとダブらせているわけだ。ちょっと考えすぎで頭でっかちだなと思いながらも共感を覚えてしまう。やはり、私もまだ色眼鏡でものを見ているということだろうか。けれど、このコンテンポラリー・ジャズの本質を理解できたかどうかは別にして、以前よりずっと、聴きやすく親しみやすい音楽だと感じる。悪くない・・・。

●今日の一枚 396●

Cannonball Adderley

In Chicago

彼が亡くなったことを知ったのは、その死から5年も経過してからだった。私より3つ年下の彼とは、職場で一緒になり、同じ傾向の音楽を好み、同じような文化観を持っていたことから意気投合した。我々はまだ独身で、毎日のように飲み歩き、田舎の夜の街を駆け巡った。今よりずっと若い頃、そう、バブルの頃の話だ。一緒に酒を飲み、音楽を聴き、スキーに行き、そして議論した。もしかしたら我々は、周囲の人たちからは「セット」として認識されていたかもしれない。そのうち、お互いに異動し、彼は仙台に、私は現在の街に住むようになった。時折、何かの会合で私が仙台に行けば、酒を飲み、近況を語り、意見を交換した。お互いに仕事が忙しくなり、さらに家庭を持つようになると会う機会はめっきり減ってしまった。年賀状を出し合うような「硬い」関係ではなかったし、またそういったガラでもなかったが、元気でやっているに違いないと思っていた。そう信じて疑わなかった。

去年のことだ。その頃一緒だった他の友人と飲んだ際、「あいつ残念だったよな」といわれ、彼の死を知った。主任だった職場のセクションの飲み会の後、家に帰って床につき、朝冷たくなっているところを発見されたのだという。

何を語ればいいのだろう。彼の死について考えると頭が混乱する。自分の中から何かが抜け落ちてしまったようだ。同じ時代を生き、多くの同じ時間を過ごした。年下の彼から本当に多くのことを教えられ、そして考えさせられた。そういう存在だった。

キャノンボール・アダレイの1959年録音作品、『イン・シカゴ』。コルトレーンを含む、マイルス・ディヴィス・セクステットのメンバーとともに繰り広げたセッションである。パーソネルは、Cannonball Adderley(as)、John coltrane(ts)、Wynton Kelly(p)、Paul Chambers(b)、Jimmy Cobb(ds)である。ジャズらしいジャズだ。正統的ジャズである。①「ライムハウス・ブルース」、④「グランド・セントラル」の疾走感や、②「アラバマに星落ちて」、⑤「ユーアー・ア・ウィーヴァー・オブ・ドリームス」の歌心に魅了される。キャノンボールのアルトはマイルス・グループの時とは違って、自由奔放だ。コルトレーンの即興も素晴らしい。ジャズ史を彩る、あの革命的な1959年の録音作品の中にあっても、光を放つ一枚だろう。

ドラムスのジミー・コブ。もう20年以上も前のことだが生の演奏を見たことがある。岩手・一関のジャズ喫茶「ベイシー」でのライブだった。ナット・アダレイのグループでの演奏だったが、理知的でドラムスの求道者然とした風貌にすっかり魅了された。一緒に行ったのは彼だった。彼は「かっちょいい」と語り、私もまったく同感だと思った。

ジミー・コブの演奏を聴くと彼を思い出す。彼の死を知る前からずっとそうだった。

☆今日の一枚 386☆

Clifford Brown

With Strings

菅原文太が亡くなったらしい。高齢だったとはいえ、本当に惜しい人をなくした。芸能界というしがらみの多い場所で、大きな声で反戦・非戦を語った人だ。奥さんのコメントが立派だ。胸をうつ。

七年前に膀胱がんを発症して以来、以前の人生とは違う学びの時間を持ち「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」の心境で日々を過ごしてきたと察しております。

「落花は枝に還らず」と申しますが、小さな種を蒔いて去りました。一つは、先進諸国に比べて格段に生産量の少ない無農薬有機農業を広めること。もう一粒の種は、日本が再び戦争をしないという願いが立ち枯れ、荒野に戻ってしまわないよう、共に声を上げることでした。すでに祖霊の一人となった今も、生者とともにあって、これらを願い続けているだろうと思います。

恩義ある方々に、何の別れも告げずに旅立ちましたことを、ここにお詫び申し上げます。

「トラック野郎」も「仁義なき戦い」も見たことはあるが、わたしにとっては秩父事件を題材にしたNHK大河ドラマ『獅子の時代』(1980)が心に残る。「自由自治元年」ののぼりを持って戦場をはしる菅原文太の姿が忘れられない。主役のひとり平沼銑次の役だった。高校生の私の柔らかい心に決定的ともいえる影響を与えた。菅原文太が私と同じ宮城県出身で、仙台一高のOBだと知ったのはずっと後のことだ。そのことを知り、宮城県出身の菅原文太が反戦・非戦を主張してはばからなかったことは、どこか心強く、そして誇らしかった。自分を安全な場所に置かず、世間や時代に抗してでも語るべきことを語ろうとしたその言葉は、耳を傾けるに十分な値打ちをもっている。井上ひさしとの付き合いはもちろん、野村秋介や安藤昇と親しかったのも、どこかに反骨の、反体制の感性があったからかもしれない。

クリフォード・ブラウンの1955年録音作品、『ウィズ・ストリングス』を、僭越ながら菅原文太に捧げたい。もはやタイトルも忘れてしまったが、菅原文太主演のNHKドラマで効果的に使われていたアルバムである。ドラマの中で、「煙が目にしみる」が頻繁にかけられていたように記憶している。レコードをターンテーブルの上にのせ、オーディオ装置の前で、チェアに座ってこのアルバムを聴く、菅原文太の姿が妙に印象に残っている。今夜、同じようにして、このアルバムを聴いてみた。退屈な作品だと思っていたのだが、なぜか胸にしみる。ストレートで情感豊かな演奏だ。菅原文太の訃報に接したせいだろうか。

2014年11月28日、菅原文太死去。反戦・非戦の言葉を語り続けた俳優だった。

☆今日の一枚378☆

Cream

Goodbye

ジャック・ブルースが死んだ。にわかには信じられない感じだ。勿論、よく考えれば1943年生まれのジャック・ブルースはもう71歳だったのだけれど、若い頃、ずっと聴いていたせいか、同世代とまではいかなくても、何かもっと身近な存在に感じていたのだ。

1969年リリースの『グッバイ・クリーム』である。クリームの作品の中で、私が最初に買ったアルバムである。1970年代末のことだったように思う。リリースから10年ほど経過した頃ということになる。。エリック・クラプトンやビートルズを経由してクリームを知った私は、クラプトンとジョージ・ハリスンの共作による「バッジ」を聴きたくてこのアルバムを買ったのだった。1968年にクリームが解散した後、プロデューサーのフィリックス・パパラルディーがライブ音源とスタジオ録音音源をまとめて制作した作品である。仲が悪かったといわれるジンジャー・ベイカーとジャック・ブルースの間にクラプトンが入ったジャケット写真が今となってはほほえましい。『カラフル・クリーム』や『クリームの素晴らしき世界』に比べるとワンランク落ちるような印象を持っていたのだが、しばらくぶりにレコードジャケットを手に取ってみると、「バッジ」以外にも、「アイム・ソー・グラッド」や「政治家」あるいは「トップ・オブ・ザ・ワールド」など印象深い楽曲が収録されており、演奏の質も高い。

改めて思うのだけれど、クリームは真のスーパー・グループと呼ぶべきバンドだった。Youtubeなどの映像を今見てしみじみと思う。ドラムス・ベース・ギターと弱点がない。たった3人であの分厚いサウンドを作り出していたことだけでも驚きだ。後の商業的な成功ゆえに、エリック・クラプトンばかりが遡及的にクローズアップされがちであるが、ジャック・ブルースのベースと、ジンジャー・ベイカーのドラムは、他に比肩することのできない程ハイレベルな演奏だ。特に、ジャック・ブルースの重くドライブするベースの存在感とポテンシャルは驚異的なものだ。ロックの世界で彼の後に、彼を超えるようなベーシストはいないんじゃないだろうか。ジャック・ブルースこそ、真の天才ベーシストだと思う。今聴くと、クリームの楽曲はメロディーがシンプルすぎて稚拙に感じることは否めない。けれども、そこで繰りひろげられるインプロビゼーションのレベルは本当に驚異的としかいいようがない。もちろん、聴いていた当時からそう思っていたが、今聴いてもそれは全然変わらないし、むしろその本質的な凄さが身に染みて理解できるほどである。

ジャック・ブルースを偲んでクリームを聴こうかと思ったが、レコードプレーヤーもカセットデッキも故障中で聴くことができない。Youtubeの動画をipadに接続した小型スピーカーで聴くことができるだけだ。ああ、クリームを大音響で聴きたい。しかしそれにしても、やはりCDも買っておくべきだな、などと思いながら、一方でこの記事を書き終えたら近所のスーパー銭湯に行こうかなどと考えている私は、やはり単なるオヤジというべきなのだろうか。

さようなら、ジャック・ブルース

2014年10月25日、ジャック・ブルース死去。

●今日の一枚 366●

Charlie Haden

with Gonzalo Rubalcaba

Land of The Sun

チャーリー・ヘイデンの2003年録音盤『ランド・オブ・ザ・サン』。メキシコ音楽集だ。ピアノは全編ゴンザロ・ルバルカバである。あの名演『ノクターン』の続編のような位置づけたったので、大きな期待を寄せて、発売されてすぐに購入した記憶がある。しかし、そのあまりに明快・明朗なトーンに圧倒されて、途中で聴くのをやめてしまい、今日までCD棚に放置されていた。自分の嗜好とあまりにかけ離れているように感じたのである。

チャーリー・ヘイデンが亡くなってしまったのを機にもう一度聴いてみようと思い立ち、今日、10年以上の歳月をへてCDをトレイにのせてみた。なるほど、と思った。明快で明朗な中にもノルタルジックで狂おしい旋律がちりばめられ、これがチャーリー・ヘイデンがめざした音楽ではなかったのかと思った。CD帯の「太陽の国に生まれた、愛しきメロディーたち」との表現はまことに的を得たものであると思う。

ライナーノーツの黒田恭一氏は、

本当に大切なことは、難解さなどとは無縁の、平易な言葉で語られる。音楽だって同じことで、真の奥の深い音楽は、これみよがしな尖った音の世話になどならずとも、普通の音で、柔らかい口調で奏でられる。まさにそのようなことが可能なところに、チャーリー・ヘイデンの真骨頂がある。

と記している。私自身への戒めともとれる言葉である。

不思議なことだ。この明快・明朗なサウンドで奏でられる哀愁の旋律が、チャーリー・ヘイデンその人へのレクイエムのように聞こえてしまう。それは、彼の死に接して日が浅いからなのだろうか。やはり、自分の嗜好とはちよっと違うなと考えながらも、私は今、冷たいビールを飲みながら、チャーリー・ヘイデンを想い、このアルバムを聴いている。

●今日の一枚 365●

Charlie Haden & Pat Metheny

beyond the Missouri Sky

前の記事が1月10日だったから、およそ半年ぶりの更新となる。この間、長男が大学に進学して一人暮らしをはじめ、妻は離島に転勤となって毎朝早くに出勤するようになり、「激変」とまではいなかいけれど、生活のパターンはかなり変わった。社会に目を移せば、立憲主義を骨抜きにするような仕方で、「集団的自衛権」という名の戦闘行為への「加勢」が合法化されてしまおうとしている。私はといえば相変わらずなのだが、幾人かの知人が亡くなったこともあって、こうやって自分をとりまく世界は変わりゆくのかなどという妙な感慨にふけっている。

数日前に訃報に触れた。チャーリー・ヘイデンが亡くなったというのだ。少なからずショックだった。有名な人もそうでない人も含めて、自分にとっての「先人」のような人、自分に影響を与え、ちょっと大げさにいえばどこかで心の支えになっているような人を失うのは、何だか自分が無防備になっていくような気がするものだ。

※ ※ ※ ※

チャーリー・ヘイデンとパット・メセニーの『ミズーリの空高く』、1996年に録音された作品である。もう18年も前の作品になるのですね。私はまだ34歳だったわけだ。時間の流れは速い。自分自身の進歩のなさに、18年間何をやってきたのか自問してしまう。当時、文字どうり擦り切れるほど聴いたアルバムだが、意外なことに、聴いたのは数年ぶりだった。感動を新たにした。批評的な言説など無化してしまうような、心にしみるサウンドだ。身体の生理的なリズムに合致するような、ゆっくりとしたタイム感覚がたまらない。音楽が、深いところまで到達してかたくなな心を武装解除し、自分の弱さを見せつけられるようだ。脱力して呆然と立ち尽くし、涙があふれてくる、そんな作品である。

パット・メセニーの印象的なギターに耳を奪われがちだが、よく聴くと、当然のことながら、チャーリー・ヘイデンのベースが非常に重要な役割を果たしていることに改めて驚かせられる。優しく柔らかな低音でしっかりとサウンドを支えると同時に、このベースはサウンドの雰囲気を決定するような、歌心溢れる良質な「鼻歌」になっている。実際、パット・メセニーが「チャーリーにこのアルバムづくりに誘われたのは光栄だったよ」というように、この作品の制作はチャーリー・ヘイデンから持ちかけたものであり、録音・制作もチャーリー・ヘイデン主導で行われたようだ。その意味では、パット・メセニーの存在感はもちろん否定すべくもないが、その構想はチャーリー・ヘイデンその人のものなのであろう。

すごくヒットしたアルバムなのでちょっと気恥ずかしいが、私にとっては墓場までもっていきたいもののひとつだ。

日中戦争が勃発した1937年に生まれ、ジャズミュージックに偉大な足跡を残したチャーリー・ヘイデンは、2014年7月11日に亡くなった。76歳だった。

◎今日の一枚 364◎

David Sanborn

Another Hand

フュージョンの旗手サンボーンが真正面から取り組んだ正真正銘のジャズ。深夜にじっくり聴きたくなる、ジャージーなサウンドが秀逸の隠れ名盤。

デイヴィッド・サンボーンの1991録音盤、『アナザー・ハンド』の帯の宣伝文句である。チャーリー・ヘイデンの名曲「ファースト・ソング」が収録されていることを知り、年末に購入したばかりのアルバムである。「名盤」かどうかは別にして、基本的に宣伝文句は嘘ではない。悪いアルバムではないと思う。やや一本調子な感じはするが、サンボーンのジャージーな哀愁のアルト全開だ。いい感じのアルバムである。

お目当ては、① First Song だ。とってもいい感じの出だしだ、と思ったのだが、途中でよくわからなくなってしまった。よくわからないのは、ビル・フリーセルのギターだ。このギターが本当に必要なんだろうか。よくわからない。私は、音と音との隙間の余韻にひたりたいのであるが、その余韻の部分にビル・フリーセルのギターが入り込み、余韻をなくしてしまうのだ。そのギターの存在意義がよくわからない。特別な効果をもたらしているようでもあるが、一方でやはり哀愁のサウンドをぶち壊しているのではないかと思ってしまう。少なくとも私にとっては余計なギターに思える。そのよくわからないギターが、このアルバム全体の本質もよくわからないものにしている、と私は思う。

私は恐らくはビル・フリーセルの良い聴き手ではない。いくつかのアルバムを教養的に聴いたことはあるのだが、特にひっかかる何かを感じたことは一度もない。かといって、否定的に語るような演奏でもない。何度聴いてもよくわからないギターだ。そのちょっと電気的で、ウネウネした弾き方に、何というか、決断のできない、優柔不断な印象をゆけてしまう。

決して悪い演奏ではないと思いつつ、このアルバムを数度聴いた後、私はスタン・ゲッツ&ケニー・バロンの演奏を無性に聴きたくなってしまった。

◎今日の一枚 361◎

Charlie Parker

Now's The Time

先日アップした、『渚にて』という記事で、「瓦礫焼却場の周囲には広大な瓦礫分別場もあり、かつて美しい渚があったこの海辺の地区は、夜になると辺り一面に照明が点灯され、まるで巨大な要塞都市のようになってしまった」と記したのだが、その風景を記録しておこうと思い立ち、数日前の仕事帰りに写真を撮ってみた。たまたま持っていた ipad mini で撮影したため、手がぶれてあまりよく撮れなかったが、こんな感じだ。ここは海に近い被災エリアなのだが、瓦礫焼却場と瓦礫分別場があり、24時間体制で稼働している。夜になると、360度こんな風景が見えるわけである。

※ ※ ※ ※

チャーリー・パーカーの1952~53年録音盤『ナウズ・ザ・タイム』、晩年の「最後の偉大なレコーディング」といわれる作品だ。

同時代にパーカー体験をしたわけでもなく、ジャズを歴史的に研究しているわけでもなく、1980年代からジャズを聴きはじめ、ただジャズを横に並べて超時代的に聴いているに過ぎない私にとって、「ビ・パッブ革命」や「パーカー芸術」の衝撃をリアルに感じることは不可能なのかもしれない。できるのは、ただ頭で理解することだけだ。

パーカーを基準にジャズを聴くという、「いーぐる」の後藤雅洋氏は、『Jazz of Paradise』(JICC出版局:1988)の中で、「僕はモダン・ジャズの本質はジャズ的即興演奏にあると思う」とした上で次のように述べる。

ジャズではビ・パッブ革命において、即興演奏ということがきわめてラジカルにつきつめられたが、たまたまその時出現したチャーリー・パーカーという一人の天才によって、アッという間に人間のなしうる限界と思われるところまで即興性が昇りつめられてしまった。だからモダン・ジャズの本質を即興性とするならば、その歴史の始まりにおいて、もっとも重要な部分はもうそれ以上発展させようがないところまで行ってしまっていたのだ。

すごい結論である。だとすれば、パーカー以降のビ・バップは、そして恐らくはハード・パッブも、演奏者の個性を加味したパーカー・イディオムのバリエイションにすぎないということになってしまう。実際、後藤氏は、即興演奏に焦点を絞ってみた場合、「ジャズに"進歩・発展"はあったのか」と挑発的に問いかけ、次のように語る。

パーカー以降のミュージシャンには、仕方なしにパーカーがやり残した部分を一つずつ埋めていくしか、もはややるべきことが残されていなかった。

恐らくは、後藤氏のいう通りなのだろうと思う。だからこそ、後藤氏もいうように、若い頃にパーカーと行動をともにした、「頭のいい」マイルス・デイビスは、「クール・ジャズ」といわれる構成的な音楽にシフトし、さらにはモード手法を模索していったのだろう。

もちろん、「パーカーのバリエイションにすぎない」と考えるのではなく、そのバリエイションの中で加味される「個性」こそが重要なのだとする立場もありうるだろうし、音楽を聴く立場からすれば、その方がずっと豊かな聴き方であろう。ただその場合でも、演奏のイディオムを完結させたパーカーの偉大さは否定すべくもない。

けれども、後から来た私は、そのように考えてビ・パッブを聴いたことは一度もない。1980年代にジャズを聴きはじめた私にとって、ビ・パッブはすでにそこにある音楽だった。パーカーは、ビ・パッブ期の多くの演奏家の中のひとりであり、パーカー自身がそのバリエイションのひとりだった。ビ・パッブ期の多くの演奏家の中で、私がパーカーの音楽に感じるのは、音の輪郭がはっきりしていて、一音一音がすごく明瞭だということ。アドリブが流麗で力強いこと。そして、流麗な演奏にもかかわらずそこに、荒々しさや激しさをいつも感じることである。

私は、そんなパーカーが好きだ。

●今日の一枚 305●

Cyndi Lauper

She's So Unusual

今回の震災で私の周囲には親族や家を失った人が数多くいるが(私の親戚も一人行方不明で、二家族の家が流された)、特に子どもを失った人の哀しみは想像を絶するものであり、言い表しようもないほどだ。何しろ、その朝別れたきり、そのまま帰ってこないのだ。何の前ぶれもなくだ。私の周囲の人もそうなのだが、人間は本当に悲しい時には涙がでないようだ。表情がなくなるのだ。表情がなくなって、身体が小刻みに震える。そういう人たちに対しては、何と声をかけたらいいのかわからない。震災から2~3日は私のいた避難所ではそういう状況で、何というか、人々から表情というものがなくなり、世界から色彩が消滅したような気がしたほどだ。

震災から何日めだっただろうか。そんな停電の夜だ。FMラジオからシンディー・ローパーの古い曲が流れてきた。何か少しだけほっとして、世界が少しずつだが色づいてゆくような気がしたものだ。しばらくぶりに音楽を聴いてみようという気持ちになった。はっきりいって、それまではとても音楽を聴くような気分にはなれなかったのだ。私は、懐中電灯の灯りをたよりに、踏み場のないほど散乱した書斎の書籍やCDの中から、古いシンディー・ローパーのカセットテープを探し出し(天の導きというべきか、かなりはやく見つかった)聴いてみた。

シンディー・ローパーの1983年作品、『シーズ・ソー・アンユージュアル』である。非常用の小さなラジカセだったので、決していい音ではなかった。暗闇に幽かに灯るろうそくの灯りの中で、小さなボリウムで聴いたシンディー・ローパーだが、世界を薄っすらと色づけるのには十分だった。私の周りがゆっくりと色づきはじめ、心が落ち着いてくるのがわかった。人間が生きていくためには、世界に色彩が必要だと思った。今考えると、この時聴いたシンディー・ローパーのカラフルなサウンドが、震災後の私の生活の分岐点だったような気がする。

●今日の一枚 303●

Ceder Walton

Midnight Waltz

これもvenus の1500円シリーズで買った一枚。シダー・ウォルトンの2005年録音盤『ミッドナイト・ワルツ』である。シダー・ウォルトンは学生時代に、ロン・カーターとの共演盤などを中心に愛聴していたピアニストなのだが、その後の長い年月の中で、私の中で"忘れられたピアニスト"になってしまっていた。しばらくぶりにその名前を思い出したのは、村上春樹さんが快著『意味かなければスウィングはない』(2005) の冒頭で取り上げたのを読んでからだ。村上さんはこのシダー・ウォルトンについてのエッセイを、「年齢やスタイルを問わず、今現役で活躍しているジャズ・ピアニストのうちで、いちばん好きな人を一人あげてくれと言われると、まずシダー・ウォルトンの名前が頭に浮かんでくるわけだが、僕と熱烈に意見をともになさる方はたぶん(もし仮におられたとしても)かなり数少ないのではないかと推測する。」と、書き起こされている。村上さんがシダー・ウォルトンをここまで評価するのはやや意外だったが、彼の音楽的嗜好(といってももちろん書籍で知られる限りであるが)を想起すると、なるほどと納得できる気もしないでもない。

さて、この『ミッドナイト・ワルツ』であるが、なかなか良く出来た作品ではないかと思う。私は、静かな感動すら憶えた程だ。軽快で、溌剌とした、小気味よいスウィング感である。しかもこれほど爽快にスウィングしながらも、そのタッチは知的で、非常に明解・明確な音である。venus のオンマイクの録音のせいだろうか。音の輪郭が際立ち、粒立ちのよいサウンドに仕上がっている。シダー・ウォルトンは1937年生まれというから、今年で77歳ということになる。1937年といえば盧溝橋事件のおこった年である。すごい……。それにしても何という若々しさ、溌剌さであろうか。こういうピアニストには是非長く元気に活躍してもらいたいものである。『ミッドナイト・ワルツ』、買ってよかったと思えるアルバムだ。

村上さんは先のエッセイを次のような文章で閉じている。「いずれにせよ、僕はシダー・ウォルトンの知的で端正ではあるが、そのくせ鋼のように鋭い独特のタッチが好きであり、この人がときおりふっと奥から繰り出してくる執拗でオミナス(不吉)な音色(それはデモーニッシュなるものの誠実な残響のように、僕には聴こえる)を愛好する。自然で強靭な文体を持った誠実なマイナー・ポエト、それが僕にとってのシダー・ウォルトンというピアニストの一貫した姿であり、僕はたぶんそのような姿に、とても静かにではあるが、惹かれ続けてきたのだろう。」

村上さんは、この個性的な録音のvenus 盤のシダー・ウォルトンをどう聴かれるであろうか。