デヴィッド・フォスター(key)ジェイ・グレイドン(g)スティーヴ・ルカサー(g)ジェフ・ポーカロ(ds)マイク・ポーカロ(b)

デヴィッド・フォスター(key)ジェイ・グレイドン(g)スティーヴ・ルカサー(g)ジェフ・ポーカロ(ds)マイク・ポーカロ(b)

44.1kHz / 16bit ロスレス

44.1kHz / 24bit ロスレス

48.0kHz / 24bit ロスレス

88.2kHz / 24bit ハイレゾロスレス

96.0kHz / 24bit ハイレゾロスレス

192.0kHz / 24bit ハイレゾロスレス

●今日の一枚 418●

大貫妙子

Cliche'

寒い日々が続いている。先週は、土曜・日曜と連続で風呂屋に行った。日曜日はかなりすいていたので、広い露天風呂を独り占めし、青空と雲を見上げながら鼻歌を歌った。口をついて出たのは、大貫妙子の古い曲、「黒のクレール」だった。改めていい曲だと思った。いい曲だとは思ったが、ちょっと意外ではあった。若い頃、随分と聴きすぎたせいか、いわゆる聴きあきして、もうだいぶ長い間、LPやCDでは聴いたことがなかったからだ。

大貫妙子の1982年作品、『クリシェ』だ。「黒のクレール」はこのアルバムのトップを飾る曲である。改めて発表年をみると私の大学時代だ。けれど、このアルバムに出合ったのはもう少しだけ大人になってからだったように思う。悪くない作品だ。いい作品だと思う。けれども、50代になった現在の私には、この作品を全編通して聴くだけの時間も、心の余裕も、そして情熱もない。今の私がこのアルバムをCDトレイに乗せるのは、⑤「風の道」を聴くためだ。いい曲だ。心に響く詩である。大貫妙子、畢生の名曲であると勝手に断じたい。

「風の道」

はじめての場所 静かな街

ここであなたは おおきくなる

庭先にいま 錆びついてる

自転車がある 息をひそめて

今では他人と 呼ばれるふたりに

決して譲れぬ 生き方があった

とりとめもなく 歩くあちに

心はいつか 暖かくなる

今では他人と 呼ばれるふたりに

決して譲れぬ 生き方があった

おたがい寄り添う 月日を思えば

語る言葉もないほど 短い

心が熱くなり、深い部分から何ものかがこみあげてくる。物悲しい、置き去りにされたような孤独感を感じる歌だが、言葉があまりにフィットして恐ろしいほどだ。「今では他人と 呼ばれるふたりに 決して譲れぬ 生き方があった」というところの言葉のリアリティーに立ちつくすのみである。大学生の頃ではなく、少しだけ大人になって出合ったからこそ、この曲に共感できたのだと、今は思う。

「おたがい寄り添う 月日を思えば 語る言葉もないほど 短い」という虚無感を表出した最後のフレーズの、その「短い時間」が「永遠」につながっているのだ。

●今日の一枚 415●

Ornette Coleman

An Evening With Ornette Coleman

国家とはなんだろう。例の「イスラーム国」の邦人殺害事件と日本政府の対応をみていると、ついそんな青臭いことを考え込んでてしまう。わが政府にとって、それは少なくとも国民の総体を意味するものではないようだ。それでは一体何んだろうか。極右政権よろしく、天皇陛下そのものだろうか。もしかしたら本当はそう思っているのかもしれないが、事件への一連の対応をみる限りそのようには見えない。もっと何か違うもの。中身のない、空虚な観念そのもののようにみえる。空虚な観念としての国家を守るために、そしてその誇りを守るために、人は生き死に、あるいは殺し殺され、またあるいは見捨て見捨てられるのだ。もちろん、イスラーム国だって同じだ。空虚な観念などと記したが、観念に中身なんかなくったて構わない。むしろ観念とは、本質的にそのようなものだ。人間というものは、皇国や八紘一宇や、あるいは革命といった空虚な観念のために死ねる存在なのだ。ずっと昔からそうやってきたのだ。

ただ、確認しておくべきは、近代政治思想はなんだかんだいっても、社会契約説に基づいている。それによれば、国家とはアプリオリに、つまりあらかじめそこにあったものではなく、人間がある目的のためにつくりだした手段であるということだ。ある目的とは人権の擁護だ。そのために国家は存在しているのである。だから、政治の目的とは人権を守ることなのであり、政府の存在意義とは諸国民の権利を調整することなのだ。だからこそ、極右思想は社会契約説を目の敵にして攻撃するのだけれど・・・。

今日の一枚は、オーネット・コールマンの1965年ロンドン録音作品、『クロイドン・コンサート』である。私のもっているCDの帯には、「『ゴールデン・サークル』と並ぶ、ジャス史を飾る重要作」とある。私は、基本的にフリー・ジャズは嫌いではない。けれど、この作品については正直いってずっとわからなかった。いや、今だってよくわからない。よくわからないから、サウンドに入っていけず、感動とか感銘とかを感じられない。好き嫌い以前に、よくわからないのだ。だから、ずっと以前に購入したCDだが、数度聴き放置したままだった。何のきっかけか、もう一度聴いてみようと思い立ち、ここ数日、ながら聴きをしている。もう3回程聴いただろうか・・・。よくわからないのは変わらないが、もしかしたら意外に叙情的なことをやっていたのではないかと思うようになった。音量をあげたら旋律の輪郭がはっきりしてそんなふうに思ったのである。音量をしぼって聴いてみたら、何だか心地よくて眠気が襲ってきた。これは、サウンドのなせる業だろうか、あるいは単に私が疲れていただけなのだろうか。

☆今日の一枚 382☆

大貫妙子

Mignonne

大貫妙子自身の評価は高くないようだが、私自身は大好きなアルバムであり、恐らくは大貫妙子の作品の中で最もよく聴いたアルバムだと思う。あまりに聴きすぎたせいで飽きてしまい、ここ数年はご無沙汰だったのだが、少し前にCDを購入したことがきっかけにまた聴くようになった。1978年リリースの大貫妙子『ミニヨン』、1980年代前半に出合って以来、ずっと貸しレコードをダビングしたカセットテープで聴いてきた。素晴らしいの一言である。アルバム全体に漂う、気高い感じがいい。佳曲ぞろいであり、曲の配列もよく練られている。サウンドもこの時代としてはかなり斬新なものだったはずだ。長い年月聴き続けてきたこともあり、私にとっては一曲一曲が感慨深い。②「横顔」の初々しさや、⑨「海と少年」のさわやかさ、⑩「あこがれ」の誠実さは、心の深い部分に共振する。ちょっと意外なところだが、④「空をとべたら」が私は好きだ。ノリの良さとポップなメロディーラインに魅了される。

名曲の誉れ高い⑧「突然の贈りもの」に否定的な見解はまったくない。その詩的世界に首肯し、同化するのみである。自分のことが歌われていると誤解するほどである。けれど、大貫妙子がかつて坂本龍一と恋人同士で一緒にくらしていたなどという、ゴシップ情報をwebで知ってしまい、この曲が坂本龍一のことを歌っているのではないかなどと考えてしまうようになった。下司の勘ぐりである。作品の本質にはまったく関係がないことだ。webの功罪か、あるいは私の俗物性の故か・・・。

印象的で素晴らしいジャケット写真である。大貫妙子も若々しく可愛らしい。素敵な女性だ。「ミニヨン」=「可愛らしい女の子」である。ところがである。この素晴らしいジャケットをみると、いつも仮性包茎を想起してしまう。昔、雑誌の挿画か何かで同じようなイメージのものを見たのである。自分の下品さ、俗物性を思い知るのみである。

●今日の一枚 374●

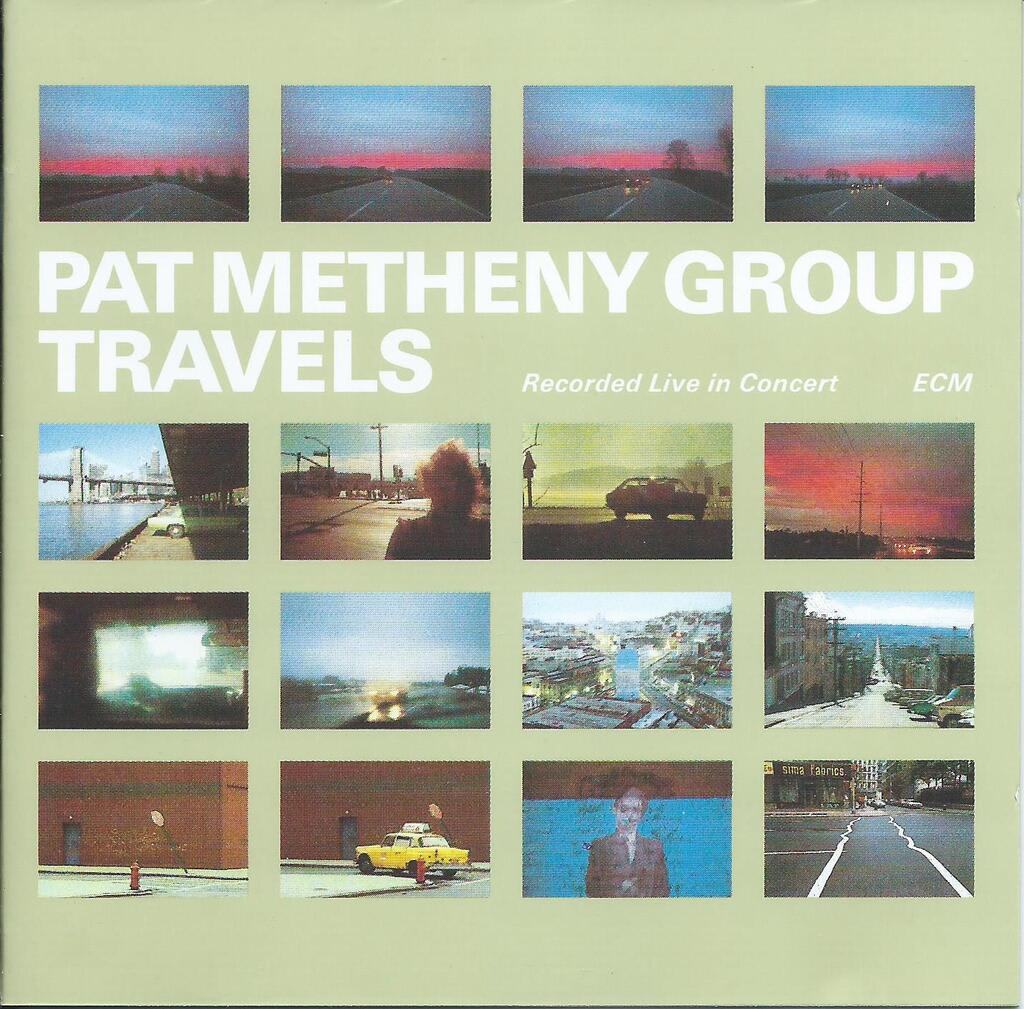

Pat metheny

Watercolors

訃報に接した。俳優のロビン・ウィリアムスが亡くなった。自殺だったらしい。好きな役者だった。

若い頃、「いまを生きる」(1989)に魅了された。全寮制の名門校に赴任した教師の話だ。厳格な規則に縛られて生活する生徒たちに対して、ロビン・ウィリアムス扮する教師は、詩の素晴らしさや、生きることの素晴らしさについて教えようとし、生徒たちも次第に目覚めていく。印象的だったのは、授業中に突然教卓の上に立って「私はこの机の上に立ち、思い出す。つねに物事は別の視点で見なければならないことを。ほら、ここからは世界がまったく違って見える」と語り、生徒たちを同じように教壇に立たせるシーンだ。

私も、そのような教師になりたいと思っていたのだ。生徒を教卓の上に立たせる教師にではない。物事を別の視点から考えさせることのできる教師にだ。1980年代の後半、私は愛知県の定時制高校に新任教師として赴任した。荒れた学校だった。学校を立て直すべく、教師たちが奮闘している最中だった。私はまだ、授業技術も、生徒指導技術もなかったが、心優しき先輩教師たちの力を借りながら、文字通り身体を張って頑張った。傲慢ないい方だか、学校を、そして生徒たちを自分の力で立て直したいと思った。独りよがりで力まかせだったが、情念のようなものだけはあったのだ。いろいろな経験をした。うまくいったことも、いかなかったことも、そして失敗も含めて、その後の教師生活で経験しないようないろいろなことだ。教師たちの努力の甲斐もあって、数年で学校は落ち着いた。私の力など微々たるものにすぎなかったが、そのような教員集団の中にかかわれたことは大きな経験となった。ステレオタイプで固定的にものを考える傾向のある暴走族出身の「不良生徒」たちにとって、別の視点で物事をみるスタンスは意表をつかれるものだったらしく、しばしば生徒たちと対立し、そして和解した。議論はしばしば白熱し、あるいは時に混乱した。思考をぐるぐるかき回すことはできたと思う。私の原点である。

パット・メセニーの1977年録音作品『ウォーターカラーズ』は、そのころよく聴いたアルバムだ。日々の仕事に疲れた心身を補正するため、よく琵琶湖までドライブしたものだ。晴れ渡った青空をうけていぶし銀のように輝く琵琶湖の湖面はほんとうにきれいだった。中古のシティーターボの、あまり音の良くないカーステレオからは、BGMのようにこのアルバムが流れていた。水面を音が飛び跳ねるような、瑞々しいサウンドだ。今聴いても新鮮である。⑤ River Quay に心がウキウキする。メロディーを口ずさみながら、湖岸を走る情景がよみがえるようだ。

以後の私が、十分にロビン・ウィリアムス扮する教師のようであったかどうかは自信がない。けれども、50歳を過ぎたいまでもそうありたいと思っている。退職までもうそう多くの時間があるわけではないが、まだできることはあると思っている。

●今日の一枚 370●

大貫妙子

Romantique

5月からwowowに加入した。大貫妙子の40周年ライブを視聴するためである。なかなか良いライブだった。興味深いライブでもあった。それにしても、1953年生まれの大貫妙子はもう60歳をこえているのだ。声の艶やのびやかさ、透明感は、例えば懐メロ番組に登場する同年代の歌手たちに比べて、ぬきんでて素晴らしい。歌の解釈や表現力もより深いものを獲得しているようにみえる。この声を維持するために、日々の生活を節制し、トレーニングに励んでいるであろうことは想像に難くない。

しかし・・・・。それでも正直いって、聴くのが、そして視るのがつらかった。決して悪いライブではなかったが、ある種の「老い」がつらかったのである。彼女の「円熟」を認めながらも、無意識に若い頃の、溌剌とした大貫妙子を探し求めてしまう。そういったイメージが先入観として頭にインプットされてしまっているのだろう。

このライブがきっかけで、初期の大貫妙子のCDを数枚買ってみた。いずれも、80年代に録音したカセットテープでずっと聴いてきた作品だ。大貫妙子を熱心に聴いたのは、1992年の『Drawing』あたりまでだったろうか。その後も数枚買ったが、聴きこんではいない。80年代後半から90年代の大貫妙子ももちろん悪くはないが、やはり、若い頃に聴いた、70年代末から80年代前半の、「フランスもの」といわれるヨーロピアン・サウンド時代の作品には特別の想いがある。後年の作品に比べれば、荒削りで、まだ十分にソフィスティケートされてはいないが、新しいものを、これまでの日本のポップスにないものをつくりあげようという、清新な気風に満ちている。

1980年作品の『Romantique』は、初期の、「フランスもの」の時代の代表作だ。今日的視点からみても、日本のポップスの傑作/名盤といってもいいのではないか。かたくなだが、誠実で純粋なひとりの女性の姿が表出されている気がする。佳曲ぞろいのアルバムであるが、「若き日の望楼」には特別の感慨をもつ。貧しいけれど、自分の道を探し求め、夢を語り合う若者たちの姿、それを追憶する歌詞には共感を禁じ得ない。

見えぬ時代の壁 かえりこない青春

というころが何ともいえず、感慨深い。

なお、wikipediaには、この『Romantique』についての、妙に詳細な解説が掲載されている。不思議だ。

◎今日の一枚 354◎

太田裕美

手作りの画集

極私的名盤である。この作品に続く「12ページの詩集」とならんで、太田裕美のピークを記録した作品であると私は考えている。同じ1976年のリリースであり、「画集」と「詩集」というタイトルの類似からも、「手作りの画集」と「12ページの詩集」の関連性は推察できる。この2つは、連作としてセットで聴かれるべきものなのではなかろうか。もちろん、「画集」はすべての曲が松本隆&筒美京平コンビによるものであるのに対して、「詩集」は12人の異なる作曲者による楽曲という制作上のコンセプトの違いは理解している。しかし、アルバムのトータルなイメージ、表現のスタンスは驚くほどの近似性をもっているのではなかろうか。そしてそれは、私の考える「太田裕美的青春」と大きくかかわっている。

この「太田裕美的青春」について、以前書いた「『青春の太田裕美』あるいは『太田裕美的青春』」という拙い文章を、若干改訂して以下に再録したい。

※ ※ ※ ※ ※

太田裕美が好きだった。青春の一時期、ある種のアイドルだったといってもいい。ただ、一過性の、その美貌やチャーミングさに熱狂するような種類のアイドルではない。もっと静かで穏やかな、思いを投影し、共感するような種類の「アイドル」だった気がする。意外なことであるが、私と同世代(私は1962年生まれだ)の人には、現在も太田裕美の残像をどこかに抱えている人が結構いるようである。飲み会などで、ちょっと昔の思い出話などになると、「太田裕美」という名前が登場することがよくある。しかも、ずっと昔の一過性のアイドルというのではなくて、今でもその記憶を大切にしている人が多いのだ。

太田裕美には周知のように多くのヒット曲があるが、ヒット曲以外の、一般的にはまったく無名のはずのアルバム収録曲を愛する人たちも少なくないようだ。彼らの心の中では、今でもそうした「無名曲」が鳴り響いている。もちろん私もその一人だ。もう十数年ほど前になろうか、当時の職場の同僚と酒を飲んでいる際、ふとしたことから太田裕美の話題となり、彼が太田裕美の「ファン」であることがわかった。さらに会話をすすめていくと、彼が愛する曲は「木綿のハンカチーフ」でも、「最後の一葉」でもないという。まさかと思って尋ねてみると、なんとこの『手作りの画集』収録の「茶色の鞄」という曲だったのだ。その時の驚きはいまでも忘れられない。我々の間に一種の共犯関係のような奇妙な連帯意識が生まれ、互いにニヤッとしたのだった。そして私はその後、同じような体験を何度かしたことがある。webで検索してみたところ、まったく意外なことであるが、この「茶色の鞄」が現在でも多くの支持を集めていることがわかった。1970年代のアイドルにもかかわらず、古いオリジナルアルバムもいまだに廃盤とならずに、CDとして発売され続けているらしい。私にとっては、ちょっとした驚きだった。

数年前から私は、このブログの、「青春の太田裕美」というカテゴリにいくつかの拙い文章をかいているのだが、まったく意外なことに、現在でもアクセスしてくださる人が少なからずいるようだ。その文章を書きながら、太田裕美とは、あこがれをぶつけて熱狂するような種類のアイドルではなく、時代を共有して、自身の青春を投影し、その音楽世界に共感する、そのような存在なのではないかという思いを強くした。その意味で、「太田裕美」とは、ある種の偶像なのであり、記号なのだ。

そんな理由から、太田裕美の作品に表出されたような、自閉的でちょっと屈折した、けれども「純粋」で心優しい、1970年代特有の青春のあり方を、私は「太田裕美的青春」と呼んでいる。