◎今日の一枚 341◎

Eagles

The Studio Album 1972-1979

おとな買いっていうのだろうか。あまり懐かしくて買ってしまった。安かったからだ・・・。

イーグルスの1972年のデビューアルバムから1979年の最後のアルバムまで、6枚で2100円也だ。BOXセット、「Eagles The Studio Album 1972-1979」。もちろん輸入盤である。まあ中身はジャケットの中にCDが裸で入っているような代物だが、音質はそんなに悪くはないのではないかな。アコーステックギターの響きも鮮度があるし、左右チャンネルの分離加減もなかなかいい。6枚で2100円じゃなかったらきっと買わなかったと思うが、ちょうど「ホテルカリフォルニア」なんかをカーステレオで聴きたいなって思っていたところだったし、昔、ちきんと聴きこんでいなかったアルバムもあったし、お買い得だったんじゃないかな。

BOXに入っているのは、1970年代のイーグルスの全スタジオ盤。

「Eagles(イーグルス・ファースト)」(1972)

「Desperado(ならず者)」(1973)

「On The Border(オン・ザ・ボーダー)」(1974)

「One Of These Night(呪われた夜)」(1975)

「Hotel California(ホテル・カリフォルニア)」(1976)

「The Long Run(ロング・ラン)」(1979)

の6作だ。

こうやってみると、「ロング・ラン」以外は1年に1作のペースでアルバムを発表していたんだね。「ホテル・カリフォルニア」から「ロング・ラン」までが約2年半。やはり、よく言われるように、「ホテル・カリフォルニア」でウエストコーストロックの頂点を極めた後、周囲の期待に対する大きなプレッシャーがあったのだろうか。そのプレッシャーの中で、結果的に最期のアルバムとなった「ロング・ラン」は作られた、ということなのだろうか。

というわけで、ここ2週間程、昔懐かしのイーグルスを中心に聴いている始末です。個々のアルバムについては、そのうち批評めいたことを書ければいいなと思っています。

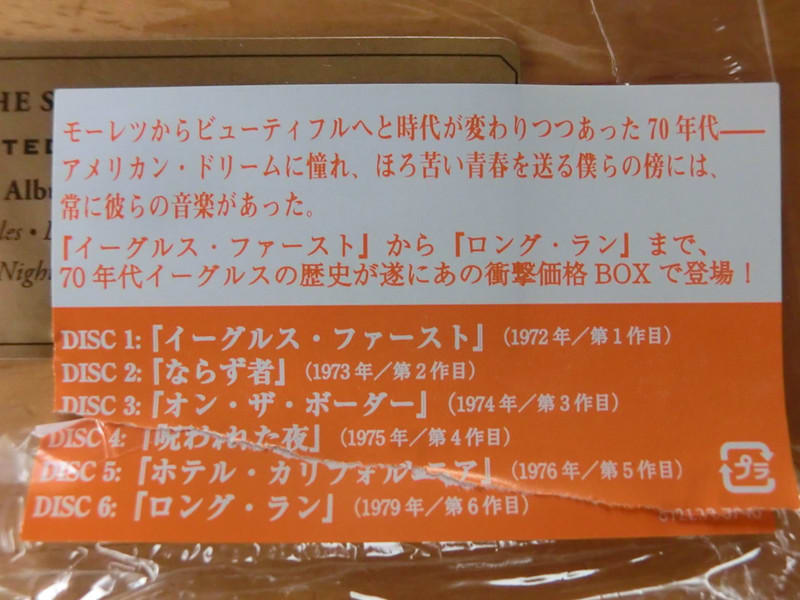

上の写真はラップに貼ってあったシール。こんな宣伝文句が書かれていた。「モーレツからビューティフルへと時代が変わりつつあった70年代-アメリカンドリームに憧れ、ほろ苦い青春を送る僕らの傍らには、常に彼らの音楽があった。」

ちょっと陳腐すぎる宣伝文句だ。けれど、陳腐だと思いながら、なんとなく感慨を感じてしまう私は、やはり、おじさんなのだろうか。