酷暑日が続く毎日、台風12号の動き次第では暑さも和らぐかも。

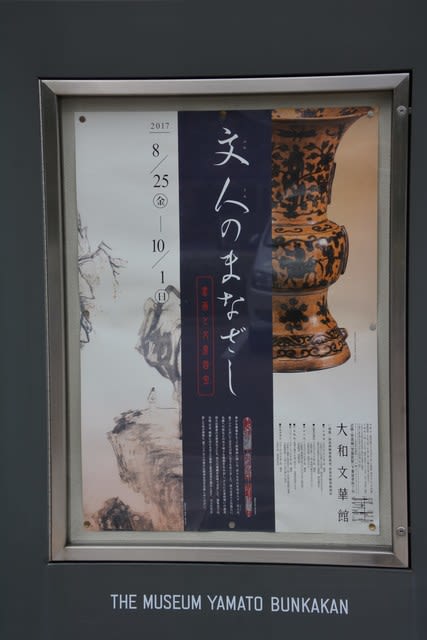

7月6日から8月19日まで、奈良・大和文華館では特別企画展として

大和文華館の日本漆工展、酒井抱一下絵‣原羊遊斎作 蒔絵作品も

HPによると

漆工芸は、漆の樹液を精製して器物に塗り、装飾を施すもの。

漆の樹は主にアジアで育つため漆工芸はアジア独特の工芸として

知られており、日本でも古くから漆工芸が発展し、祭器から日常

品まで多くの作品が生み出されました。

漆は、他の塗料にはない艶やかな輝きが大きな魅力ですが、

貝や金属の薄片を模様の形に切って貼る螺鈿や金貝など、様々な

装飾が工夫されました。特に日本では、漆の上に金や銀の粉を

蒔いて模様をあらわす蒔絵の技法が発展します。

工芸品には作者の署名がないことが多く、漆工芸に携わる人々も

そのほとんどが、歴史に名を残していません。しかし、

経済活動が盛んになる江戸時代に入り、代表的な蒔絵師の名前が

知られるようになります。その一人が江戸時代後期に活躍した

原羊遊斎です。羊遊斎の大きな特色は、伝統的な作品に学ぶと

共に、同時代の人気絵師であった酒井抱一の下絵を積極的に用い

流行に応える繊細華麗な作品の数々を生み出した点にあります。

本展観では、館蔵品より奈良時代から江戸時代にいたるまでの

漆工芸の多彩な展開を紹介するとともに、特別出陳の原羊遊斎

作品よりその洗練された世界をお楽しみいただけ・・・。

出陳品は83件で、重要文化財3件、重要美術品1件を含みます。

左側「79春草蒔絵螺鈿印籠」金地に高蒔絵や螺鈿で菫‣蕨‣土筆を

四季花鳥図巻等で抱一が好んだ組み合わせ、抱一の名はない

「80.紅葉蒔絵印籠」黒漆地に金銀蒔絵で木枯らしの紅葉を

どちらも原羊遊斎作 江戸時代後期 大阪市立美術館蔵

中央「78.枕形硯箱」酒井抱一下絵・原羊遊斎作 1820年 個人蔵

表は悪夢を食べる獏(バク)、裏面に難転に通じる「南天」が蒔絵で

右側60「沃懸地青貝金貝蒔絵群鹿文笛筒」伝本阿弥光悦作 江戸前期

光悦の指導の斬新な器形、大胆な意匠、多彩な装飾を「光悦蒔絵」と

呼び、木地に金粉を敷き詰め、高蒔絵、青貝、金貝で23頭の鹿を描く

さあはじめから見てみましょう。

【日本漆工の展開】

2.黒漆八足机(重要美術品)

黒漆八足机

黒漆八足机

8.根来塗天目台

9.根来塗茶入

10.根来塗茶杓

20.秀衡塗片口

21.津軽塗鉢

22.鎌倉彫屈輪香合

24.「鎌倉彫牡丹文大香合」室町時代

鎌倉彫牡丹文大香合

鎌倉彫牡丹文大香合

32.堆黒蟹文香合

34.象牙象嵌梅文八角香合

36.「銅板地螺鈿花鳥文説相箱」 平安時代 重要文化財

銅板地螺鈿花鳥文説相箱

銅板地螺鈿花鳥文説相箱

41.「青貝蒔絵草花文洋櫃」 桃山時代

45.「金貝蒔絵鳳凰唐草文鏡巣」 鎌倉時代

51.蒔絵歌絵鏡巣 室町時代

54.「蒔絵籬菊文机」 室町時代 重要文化財

61.蒔絵うんすんかるた文香合

63.蒔絵枝垂桜文棗 嵯峨棗 江戸時代

73.蒔絵阿亀文枕形根付 松翠作 江戸時代

74.黒漆墨形根付 柴田是真作 江戸時代

【特別出陳:酒井抱一下絵・原羊遊斎作蒔絵作品】

76.竹製蒔絵椿柳文茶入 酒井抱一下絵・原羊遊斎作 江戸時代後期

77.「草花蒔絵五つ組杯」酒井抱一下絵・原羊遊斎作 江戸後期

大阪市立美術館蔵

大きい順に、菊、稲、梶、菖蒲と蓬、桃の文様で、陰影や

グラデーションで抱一の繊細な描写を見事に反映されている。

81.「蒔絵秋草文刀」原羊遊斎作 江戸時代後期 個人蔵

鞘部分は金銀の蒔絵で萩と撫子、柄部に鈴虫と蝶、江戸琳派の好み

82.蒔絵菊桐文炉縁 原羊遊斎作 江戸時代後期 個人蔵

黒漆地に金蒔絵と絵梨子地で菊と桐文を表した炉縁で

高台寺蒔絵に多く見ることから意識し、それ以上の繊細さが

菊の十六枚の花弁も3枚、3枚、2枚の形8枚と規則性をもつ

83.螺鈿蒔絵梅文合子 尾形光琳・乾山合作 原羊遊斎模造

江戸時代後期

黒漆塗の合子に梅を密に配し梅の花や蕾は螺鈿、枝は金平蒔絵

素晴らしさに言葉が出ません。

梅苑に下る谷間には、ヤマユリの香りが満ち癒してくれますよ。

7月6日から8月19日まで、奈良・大和文華館では特別企画展として

大和文華館の日本漆工展、酒井抱一下絵‣原羊遊斎作 蒔絵作品も

HPによると

漆工芸は、漆の樹液を精製して器物に塗り、装飾を施すもの。

漆の樹は主にアジアで育つため漆工芸はアジア独特の工芸として

知られており、日本でも古くから漆工芸が発展し、祭器から日常

品まで多くの作品が生み出されました。

漆は、他の塗料にはない艶やかな輝きが大きな魅力ですが、

貝や金属の薄片を模様の形に切って貼る螺鈿や金貝など、様々な

装飾が工夫されました。特に日本では、漆の上に金や銀の粉を

蒔いて模様をあらわす蒔絵の技法が発展します。

工芸品には作者の署名がないことが多く、漆工芸に携わる人々も

そのほとんどが、歴史に名を残していません。しかし、

経済活動が盛んになる江戸時代に入り、代表的な蒔絵師の名前が

知られるようになります。その一人が江戸時代後期に活躍した

原羊遊斎です。羊遊斎の大きな特色は、伝統的な作品に学ぶと

共に、同時代の人気絵師であった酒井抱一の下絵を積極的に用い

流行に応える繊細華麗な作品の数々を生み出した点にあります。

本展観では、館蔵品より奈良時代から江戸時代にいたるまでの

漆工芸の多彩な展開を紹介するとともに、特別出陳の原羊遊斎

作品よりその洗練された世界をお楽しみいただけ・・・。

出陳品は83件で、重要文化財3件、重要美術品1件を含みます。

左側「79春草蒔絵螺鈿印籠」金地に高蒔絵や螺鈿で菫‣蕨‣土筆を

四季花鳥図巻等で抱一が好んだ組み合わせ、抱一の名はない

「80.紅葉蒔絵印籠」黒漆地に金銀蒔絵で木枯らしの紅葉を

どちらも原羊遊斎作 江戸時代後期 大阪市立美術館蔵

中央「78.枕形硯箱」酒井抱一下絵・原羊遊斎作 1820年 個人蔵

表は悪夢を食べる獏(バク)、裏面に難転に通じる「南天」が蒔絵で

右側60「沃懸地青貝金貝蒔絵群鹿文笛筒」伝本阿弥光悦作 江戸前期

光悦の指導の斬新な器形、大胆な意匠、多彩な装飾を「光悦蒔絵」と

呼び、木地に金粉を敷き詰め、高蒔絵、青貝、金貝で23頭の鹿を描く

さあはじめから見てみましょう。

【日本漆工の展開】

2.黒漆八足机(重要美術品)

黒漆八足机

黒漆八足机8.根来塗天目台

9.根来塗茶入

10.根来塗茶杓

20.秀衡塗片口

21.津軽塗鉢

22.鎌倉彫屈輪香合

24.「鎌倉彫牡丹文大香合」室町時代

鎌倉彫牡丹文大香合

鎌倉彫牡丹文大香合32.堆黒蟹文香合

34.象牙象嵌梅文八角香合

36.「銅板地螺鈿花鳥文説相箱」 平安時代 重要文化財

銅板地螺鈿花鳥文説相箱

銅板地螺鈿花鳥文説相箱41.「青貝蒔絵草花文洋櫃」 桃山時代

45.「金貝蒔絵鳳凰唐草文鏡巣」 鎌倉時代

51.蒔絵歌絵鏡巣 室町時代

54.「蒔絵籬菊文机」 室町時代 重要文化財

61.蒔絵うんすんかるた文香合

63.蒔絵枝垂桜文棗 嵯峨棗 江戸時代

73.蒔絵阿亀文枕形根付 松翠作 江戸時代

74.黒漆墨形根付 柴田是真作 江戸時代

【特別出陳:酒井抱一下絵・原羊遊斎作蒔絵作品】

76.竹製蒔絵椿柳文茶入 酒井抱一下絵・原羊遊斎作 江戸時代後期

77.「草花蒔絵五つ組杯」酒井抱一下絵・原羊遊斎作 江戸後期

大阪市立美術館蔵

大きい順に、菊、稲、梶、菖蒲と蓬、桃の文様で、陰影や

グラデーションで抱一の繊細な描写を見事に反映されている。

81.「蒔絵秋草文刀」原羊遊斎作 江戸時代後期 個人蔵

鞘部分は金銀の蒔絵で萩と撫子、柄部に鈴虫と蝶、江戸琳派の好み

82.蒔絵菊桐文炉縁 原羊遊斎作 江戸時代後期 個人蔵

黒漆地に金蒔絵と絵梨子地で菊と桐文を表した炉縁で

高台寺蒔絵に多く見ることから意識し、それ以上の繊細さが

菊の十六枚の花弁も3枚、3枚、2枚の形8枚と規則性をもつ

83.螺鈿蒔絵梅文合子 尾形光琳・乾山合作 原羊遊斎模造

江戸時代後期

黒漆塗の合子に梅を密に配し梅の花や蕾は螺鈿、枝は金平蒔絵

素晴らしさに言葉が出ません。

梅苑に下る谷間には、ヤマユリの香りが満ち癒してくれますよ。