梅雨明け(したとみられる)は嬉しい

今年は7月19日、平年より一日遅く、昨年より3日早い

気温は高くても日陰に入ると涼しい

梅雨前線が太平洋へと南下し、北の高気圧に覆われたからか

7/20

7/20 👆若草山 👆御蓋山 👆高円山

しかし やらなくってはいけない事が

梅の土用干し

炉灰は篩にかけて桶に入ったまま

湿し灰作りをしなければ・・・・・

さて七月に入り「名水点」

「洗い茶巾」

「葉蓋」と・・・夏のお稽古を

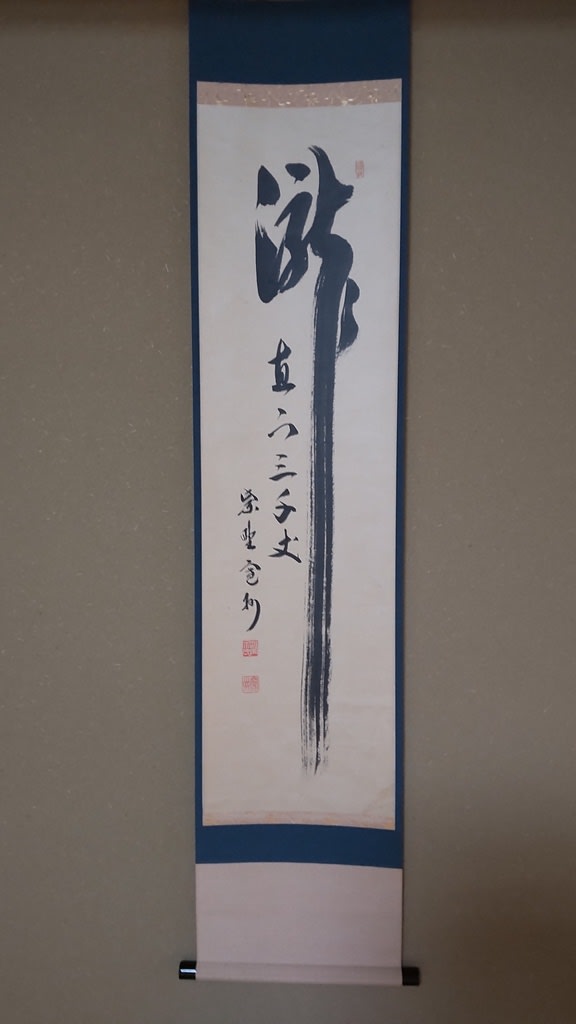

軸は「瀧直下三千丈」

半夏生、八重の木槿を宗全籠に

主菓子は「鵲の橋」

中国の七夕伝説では、織姫と彦星を七夕の日に逢わせるため

たくさんのかささぎが翼を連ねて橋を作ったとされ

天の川をさす言葉から

「観世水・かんぜみず」

水が渦巻いている様子を描く流水文様の1つ

由来は能楽の流派「観世流」の観世太夫が定式文様として使用したことから

文月も残り一週間ほど、祇園さんも24日の後祭の山鉾巡行

24日・25日と大阪の天満宮「天神祭 」と関西は賑わいます

浮かれてばかりでは・・・気を引き締めて

八月にかけては「茶箱」のお稽古をしたいと思います

2014.7.17

2014.7.17