昨日21日は『小満』草木が茂って天地に満ち始める候になりました。

先の日曜日、「令和」と改元されはじめての茶事を終えました。

歳と共に正座が難しくなられる方にも、茶を愉しんでいただくには、

点茶盤などを用いた立礼(式)も取り入れなければと。

待合いも兼ねた立礼席で薄茶一服、引き続き懐石も立礼席として

懐石は省略しないで進め、膳を下げた後、路地を通り蹲踞をつかい本席へと

席入りし初炭、主菓子、濃茶点前と進み茶事は終了となります。

というかたちで『薄茶待ちの茶事』とした稽古茶事を行いました。

「寄り付き」は『鍾馗図』を掛け、薔薇と奈良一刀彫の「兜」で迎え

待合いを兼ねた薄茶席ですので「薄茶待ち」

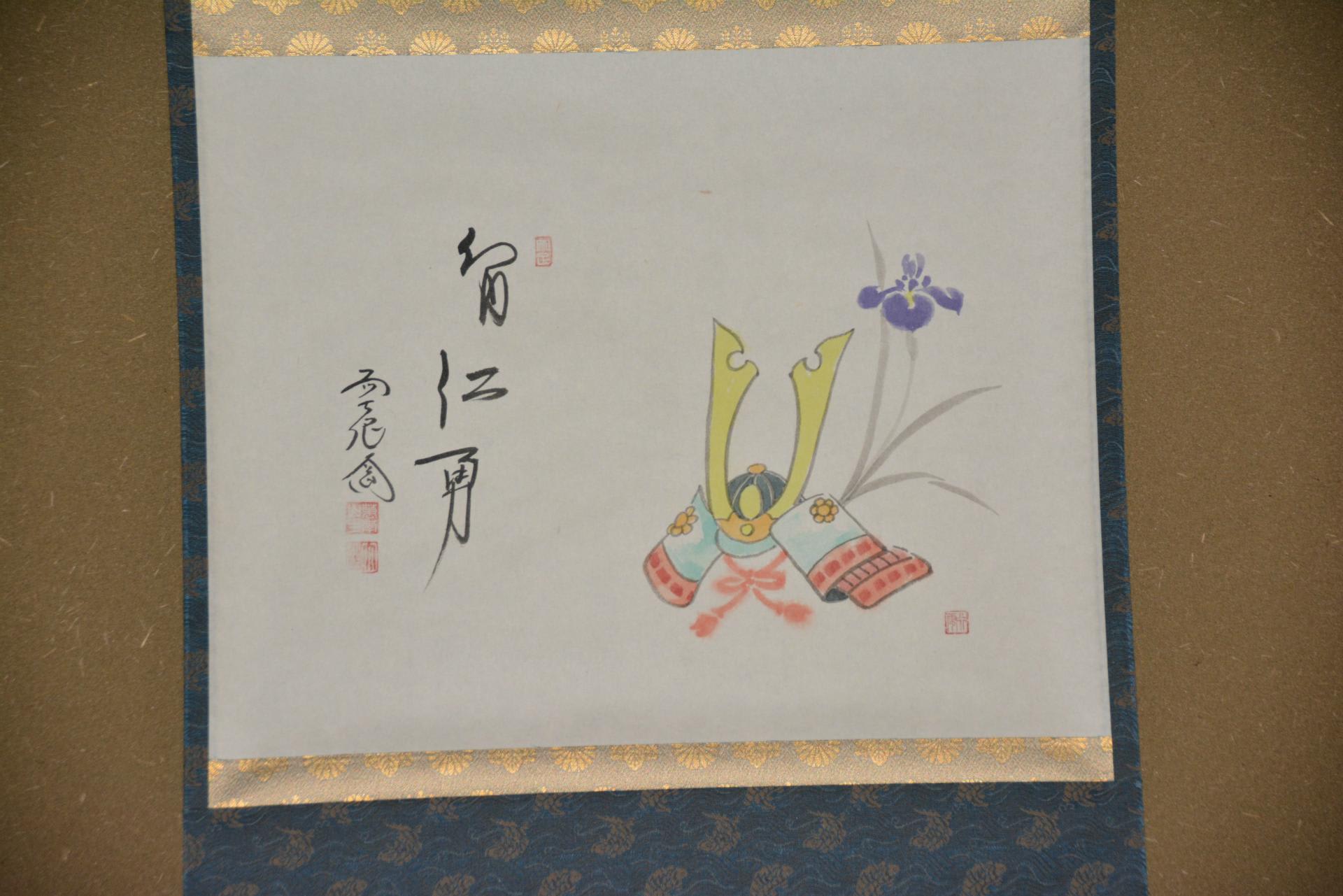

床に皐月飾りの応神天皇、兜香合、軸は「庭に咲く菖蒲」

四つ目籠の花入れには、ヤマボウシ、ヤブレガサと紫のシランを活けました。

露地から蹲踞を使われて本席へ

軸は『彩鳳舞丹霄(さいほう/たんしょうに/まう)』

新しい令和が明るい時代になりますようにと思いながらこの軸を掛け、

備前耳付花入れに、白のシラン、花筏とツボサンゴを

淡々斎好みの寿棚は、昭和の御大典の際に好まれたもので、

当初は八角の桐木地の天板に菊置上の「菊寿棚」だったものを

改めて好まれたとお聞きし、令和初めての初風炉の茶事と

言うとことで寿棚に菊置上蛤香合で初炭手前を

棗は菖蒲、水指は菱馬

蓋置は鐙(あぶみ)を

拝見時の写真

拝見時の写真

懐石を省略する事なく、11時席入りで2時半には終わり、

時間短縮とすることができたように

お客様の感想はいかがなものでしょう?

先の日曜日、「令和」と改元されはじめての茶事を終えました。

歳と共に正座が難しくなられる方にも、茶を愉しんでいただくには、

点茶盤などを用いた立礼(式)も取り入れなければと。

待合いも兼ねた立礼席で薄茶一服、引き続き懐石も立礼席として

懐石は省略しないで進め、膳を下げた後、路地を通り蹲踞をつかい本席へと

席入りし初炭、主菓子、濃茶点前と進み茶事は終了となります。

というかたちで『薄茶待ちの茶事』とした稽古茶事を行いました。

「寄り付き」は『鍾馗図』を掛け、薔薇と奈良一刀彫の「兜」で迎え

待合いを兼ねた薄茶席ですので「薄茶待ち」

床に皐月飾りの応神天皇、兜香合、軸は「庭に咲く菖蒲」

四つ目籠の花入れには、ヤマボウシ、ヤブレガサと紫のシランを活けました。

露地から蹲踞を使われて本席へ

軸は『彩鳳舞丹霄(さいほう/たんしょうに/まう)』

新しい令和が明るい時代になりますようにと思いながらこの軸を掛け、

備前耳付花入れに、白のシラン、花筏とツボサンゴを

淡々斎好みの寿棚は、昭和の御大典の際に好まれたもので、

当初は八角の桐木地の天板に菊置上の「菊寿棚」だったものを

改めて好まれたとお聞きし、令和初めての初風炉の茶事と

言うとことで寿棚に菊置上蛤香合で初炭手前を

棗は菖蒲、水指は菱馬

蓋置は鐙(あぶみ)を

拝見時の写真

拝見時の写真懐石を省略する事なく、11時席入りで2時半には終わり、

時間短縮とすることができたように

お客様の感想はいかがなものでしょう?

『茶は茶事にあり』茶道をしていますと誰もが耳にする言葉ですが

どんな意味?と思われる方も・・・・

帛紗捌きの初歩から奥伝に至るまでの事すべてが茶事を行う為の割り稽古の一つと

故佐々木三味先生の本にありますが、私は若い頃から茶事に憧れており

先生の『お茶事』は、愛読書の一冊

この本の中に『薄茶待ち』という茶事が記載されており

今回これを参考に初風炉で茶事を行ってみました。

客が全員揃えば点茶盤にて薄茶一服。

次に立礼席のまま膳を出し、一献

飯器、汁替え、煮物椀、二献、焼き物、進肴

飯器二回目、亭主相伴、

小吸、八寸燗鍋、湯斗香物、箸落し

膳を下げ、路地を通り蹲を使い四畳半の方に移ってもらい

そこで初炭、菓子、濃茶と続きます

どうぞ順調に進みますように

5/11

5/11