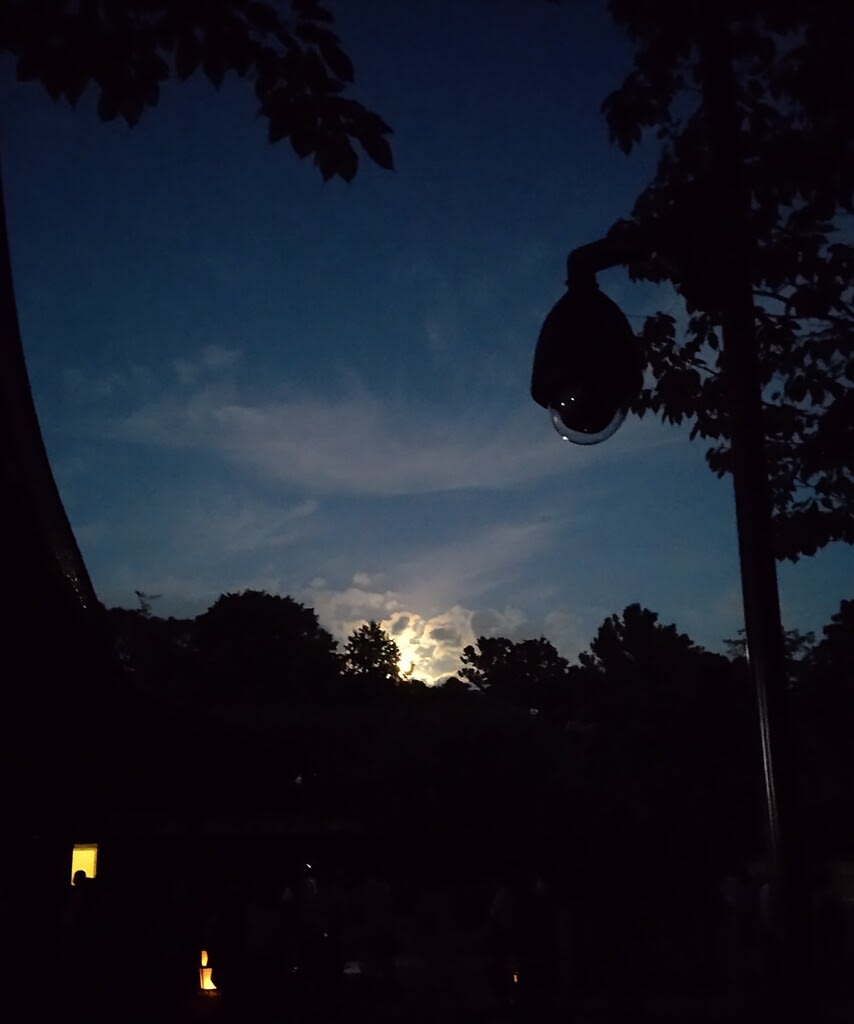

今年の十五夜は満月より一日早い9月17日

唐招提寺でお月見

翌18日の満月は、若草山の北の山稜から

7月、8月は茶箱点前が主でしたので

電熱で失礼させていただいた社中のお稽古

涼しくなってきましたので

久しぶりに風炉の灰を切り

炭を熾し濡れ釜かければ

ぱちぱち炭の音に匂い

やはり落ち着きますね

今月の上のお稽古は「大円の草」

四ヶ伝のお稽古は「和巾」「盆点」

小習のお稽古は「長緒」「大津袋」「荘り物」

とお稽古してきましたが

もう神無月「中置」になりますね

「大円の草」

唐物茶入れと和物茶入れ二種の濃茶

大円盆に茶入れ二種、台天目を載せ

水指;瀬戸一重口、蓋置;竹、建水;唐金、茶杓;行

「和巾」

古帛紗に由緒のあるお点前

古帛紗の上に仕覆を着せた献残中次を載せ

人数分の濃茶を入れ水指正面に荘る

仕覆は和巾をもって作ったものでもよいが

別のものでもよいということです

このお点前は古帛紗に載せた献残中次の扱いが

なかなか綺麗にできなく、和物なので肩衝茶入れと

同じように清めるのですが回し拭きがやりにくい

九月後半の主菓子、定番となります

「月見上用」 餡の中に栗を

月見上用

月見上用「栗金団」 栗餡に白餡を同量混ぜた金団

栗金団

栗金団お彼岸に「お萩」も作りましたが

写真を撮るのを忘れました

皆様に見ていただけないのが残念です

お花は相変わらずの「木槿」

「撫子」{秋海棠」「風船蔓」

花入れは末廣籠

社中でも大円の草のお稽古ができるようになり

四ヶ伝のお稽古も誰もができるようになってきた事

大変嬉しく思ってます

私も修練あるのみです

大風

大風 撫子の錦玉

撫子の錦玉 秋空金団

秋空金団 こぼれ萩

こぼれ萩 着せ綿

着せ綿